冯兰瑞:一生心系祖国的女经济学家

2016-10-25沈黎明

沈黎明

在中国经济学界,提起冯兰瑞,可谓大名鼎鼎:她是我国经济领域为数不多建树颇丰、始终站在经济体制改革前沿的女学者、经济学家,曾被外国专家和媒体誉为“成功的中国女士”。

经历血与火的考验

成长为优秀新闻工作者

冯兰瑞,1920年9月出生于西南古城贵阳一个书香之家,天资聪慧,从懂事开始便对读书产生了浓厚兴趣,上学后成绩在班里一直名列前茅,左邻右舍都夸她是个才女。

1936年夏,冯兰瑞随家人来到重庆,面对日本军国主义日益加剧的侵华野心,她毅然加入重庆进步团体“自强读书会”,办壁报、印传单,写文章针砭时弊,宣传抗日救亡思想……在“自强读书会”中,冯兰瑞接触到一些中共党员,并逐渐对共产党有了了解,特别是抗日战争爆发后,共产党在民族存亡关键时刻的所作所为,使她坚信只有中国共产党才能救中国,她毅然选择了跟随共产党干革命的人生道路,向党组织提出入党申请。经过党组织严格考核,1938年1月,冯兰瑞正式加入中国共产党。

入党后,冯兰瑞努力工作,每次都出色完成组织交给的任务,结果不到两年她的名字就上了国民党的黑名单,面临被抓捕的危险。1940年年初,重庆地下党组织得到情报后,迅速安排她撤离重庆奔赴延安。1940年4月,冯兰瑞经过长途跋涉抵达延安,当巍巍宝塔山、绵绵延河水出现在眼前时,她忘记了一切艰辛,一蹦老高,兴奋地说:“终于可以公开为革命、为抗战工作了!”

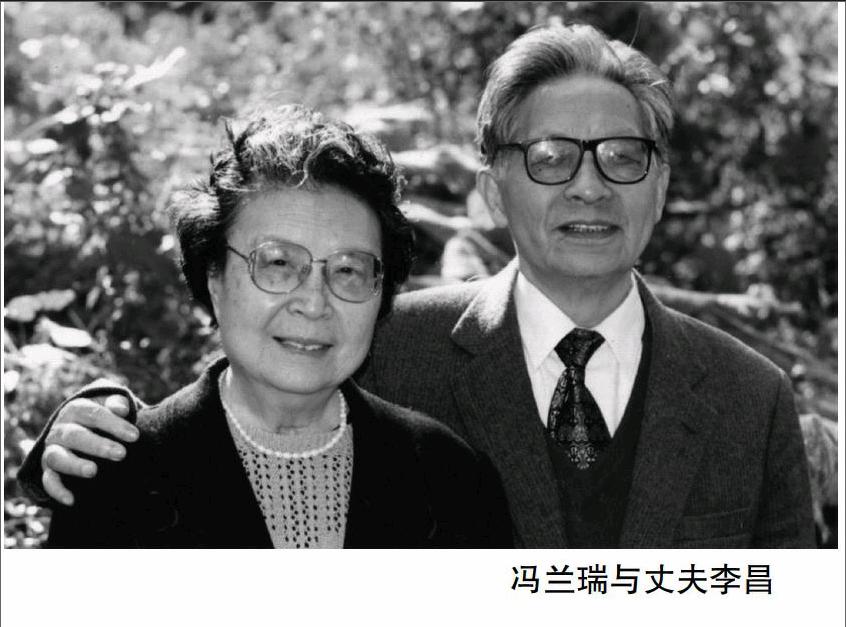

很快,冯兰瑞被中央组织部分配到中央青年工作委员会,参加《中国青年运动史》的编写。一年多后,她不仅圆满完成了《中国青年运动史》十年内战部分的编撰,还采访写出了《徐特立传》一书,其文笔深受领导喜爱。1945年,冯兰瑞被调到张家口的晋察冀日报社工作。在张家口,冯兰瑞与在延安时的领导、曾担任中央青年工作委员会组织部部长的李昌再次相遇,此时李昌已任晋察冀军区第四纵队政治部主任,两人相恋并于1946年秋结婚。

此后,随着解放战争局势的变化和李昌工作的调动,冯兰瑞先后在冀晋子弟兵报社、华北军区战友杂志社等单位工作。在那残酷的战争年代,经过血与火的洗礼和自己的刻苦努力,冯兰瑞很快成为我党一名优秀新闻工作者。

放弃报社总编职务

甘做经济学老师

新中国成立后,李昌出任团中央书记,冯兰瑞被调到中国青年报社任编委兼文教学生部主任。1953年,毛泽东主席亲自任命李昌担任哈尔滨工业大学校长、党委书记,冯兰瑞又随丈夫来到哈尔滨,在组织安排下担任哈尔滨日报社总编。当时新中国刚从战争中走出来,百废待兴,正在进行大规模经济建设。工作期间,冯兰瑞接触到大量经济新闻,她敏锐地感到,要把新中国建设好,必须尽快培养出一大批懂得经济的人才,便萌生了从事经济学教学的念头。正巧当时哈尔滨工业大学需要政治经济学教员,在急国家所急的信念支配下,冯兰瑞毅然向哈尔滨市委提出申请,放弃总编职务,去当一名教员。冯兰瑞对党和国家的一片赤诚之心,得到了哈尔滨市委的大力支持,1954年她调入哈尔滨工业大学任教。报到后,根据教务处的安排,冯兰瑞有一年的准备时间,这时她想:“做教员要给别人一桶水,自己必须先有一车水的储备,自己应该利用这段时间抓紧深造!”有了这种想法,冯兰瑞马上查找相关信息,得知中央党校有一个半年的政治经济学短训班正在招生,她立刻报了名,并以高分通过了入学考试。入学后,由于学习成绩优异,冯兰瑞又从短训班学员转成两年制学生。

这次深造对于冯兰瑞来说相当不容易。当时她已经34岁,而且还有一个一岁多的女儿,年龄决定她学习上必须加倍付出,亲情上则要求她做出极大牺牲。冯兰瑞将女儿托付给母亲照料,将全部心思都用到了学习上。教室、图书馆、宿舍三点一线成了她生活的常态。周末,其他同学都出去玩了,她依然在埋头学习,深夜挑灯夜读更是家常便饭。同学们在她身上看不到一点高级干部夫人和一位大城市党报总编的影子!

功夫不负有心人。1956年,经过两年的刻苦学习,冯兰瑞以科科满分的优异成绩完成了学业,回到哈尔滨后立即走上三尺讲台,开始了教书育人生涯。为了将干巴巴的经济学理论讲好,冯兰瑞经常牺牲休息时间,深入社会和生产一线搞调查研究,搜集与经济理论有联系的事例,并将其充实到讲课中。兴安岭南北、三江平原东西,广袤的黑龙江大地上,很多地方都留下了冯兰瑞探访的足迹和她不知疲惫的身影。正因为有了这样充分的准备,冯兰瑞讲起课来总能把深奥的理论知识寓于一个个鲜活的事例中,既生动又易懂,非常受学生欢迎,冯兰瑞成为大家最喜爱的老师之一。

在实地考察和不断丰富讲课内容的基础上,冯兰瑞还积极建议并参与筹建了黑龙江省经济研究所,一方面为领导决策提供依据,另一方面把掌握的真实国情、省情编写到教材中,努力增强教材的实用性,她先后主持编写的《政治经济学讲义(社会主义部分)》《中国社会主义经济问题》两本教材,在培养新中国经济人才中发挥了十分重要的作用。

潜心学术研究

享誉海内外

1964年,中央调李昌回北京工作,冯兰瑞也随之告别黑龙江回到北京,任国家对外文化联络委员会政策研究室副主任,虽然工作性质有了变化,但冯兰瑞在搞好本职工作的前提下,依然坚持经济研究。

“文化大革命”爆发后,一夜之间,冯兰瑞和丈夫李昌双双被打倒,经历过抄家、批斗等一系列磨难后,又被发送到河南一所干校劳动改造。临出发前,身处逆境的冯兰瑞坚信这种不正常的生活终有一天会结束,坚信我党有能力拨云见日,硬是顶住压力和刁难,带了一大堆理论书籍,在繁重的体力劳动之余,利用一切可以利用的时间坚持学习,较系统地研读了马列原著。

1976年,冯兰瑞恢复工作。1976—1978年,冯兰瑞在国务院政治研究室工作期间,凭着敏锐的政治观察力和扎实的经济理论功底,在系统研究了马克思主义按劳分配学说的形成和发展的基础上,结合我国实际情况,提出了许多新见解。冯兰瑞先后撰写了《驳姚文元按劳分配产生资产阶级的谬论》《论按劳分配中的平等和不平等——驳“四人帮”在这个问题上的谬论》等一系列极具分量的文章,发表于《人民日报》《光明日报》《社会科学战线》等报刊上。此外,冯兰瑞最早提出并论证了“按劳分配是社会主义个人消费品分配的基本原则但不是唯一原则”“让一部分人先富起来是社会经济发展不平衡规律在个人消费品领域的具体表现”等很有影响的观点,成为中国经济学分配理论的专家。