莫扎特《音乐骰子游戏》与约翰·凯奇《变之音乐》比较研究

2016-10-24温展力

温展力

莫扎特《音乐骰子游戏》与约翰·凯奇《变之音乐》比较研究

温展力

文章是对莫扎特《音乐骰子游戏》与约翰·凯奇《变之音乐》的比较研究,在逐个作品分析的基础上比较两者的相同与不同之处,进而思考以凯奇作品为代表的20世纪偶然音乐的哲学本质。

莫扎特;音乐骰子游戏;约翰·凯奇;变之音乐;偶然音乐

1951年,约翰·凯奇按中国《易经》掷硬币算卦的方式创作了《变之音乐》(Music of Changes)之后,莫扎特在1787年创作的《音乐骰子游戏》(Musikalisches Würfelspiel,K.516f)便经常与其相提并论,被认为是与20世纪偶然音乐理念一脉相承而“出现在18世纪的一些琐碎的例子”①PaulGriffiths∶Aleatory,Stanley Sadie,John Tyrrell∶The New Grove Dictionary of Music and Musician,London,Newyork∶Macmillan Reference,Grove’s Dictionaries,Inc.2001,2nd Edition,1,341.。这两部作品如今已成为探讨偶然音乐时常被提及的重要作品。然而在深入研究两部作品之后发现二者存在许多不同的地方。两个作品在产生音乐过程中存在掷骰子(或硬币)这一相同行为,是否就能成为二者同属偶然音乐范畴的逻辑纽带,是一个值得深思的问题。所以,本文将在逐个分析的基础上对这两个作品进行比较研究②本文对莫扎特《音乐骰子游戏》的分析依据德国波恩N.Simrock1793年版乐谱;imslp.org数据库下载链接:http∶// imslp.nl/imglnks/usimg/b/bc/IMSLP20432-PMLP47543-mozart_-_dice_waltz.pdf;对约翰·凯奇《变之音乐》的分析依据纽约Henmar Press Inc.1961年版乐谱,版号Edition Peters 6256-6259。,探究二者的相同与不同,进而思考20世纪偶然音乐的哲学本质。

目前国内外尚未见到有关两个作品的比较研究,但单独研究文献相对较多。曾论及莫扎特作品的比较重要的中文文献包括刘健的《算法作曲及分层结构控制》以及姜蕾的博士论文《解构与重构——20世纪音乐中“开放结构”的观念及实践》等。英文相关文献主要有Gerhard Nierhaus的专著Algorithmic Composition∶Paradigms of Automated Music Generation以及Lawrence M.Zbikowski的专著Conceptualizing Music∶Cognitive Structure,Theory,and Analysis等。而谈及凯奇作品最为主要的中文文献是由李静滢翻译的凯奇《沉默》与罗布·哈斯金斯《凯奇评传》两本译著,而姜蕾的博士论文《解构与重构——20世纪音乐中“开放结构”的观念及实践》对此作品有较为详细的分析,黄军的硕士论文《中国〈易经〉对约翰·凯奇偶然音乐的影响》亦有相关论述。英文文献主要有Jean-Jacques Nattiez,和Robert Samuels编辑的The Boulez-Cage Correspondence以及James William Pritchett的博士论文The Development of Chamce Techniques in the Music of John Cage等等。

一、莫扎特《音乐骰子游戏》分析

18世纪西欧流行很多通过掷骰子来选择演奏内容的“音乐骰子游戏”。这种游戏最早见于作曲家、音乐理论家约翰·菲利普·基恩贝格尔(Johann Philipp Kirnberger)1757年出版的著作《随时准备创作波罗乃兹和小步舞曲》(The Ever Ready Composer of Polonaises and Minuets)。当时一些著名的作曲家,如C.P.E.巴赫、海顿和莫扎特等都创作过这种游戏③Gerhard Nierhaus∶Algorithmic Composition∶Paradigms of Automated Music Generation,Wien,New York∶Springer,2009,36-38.。

莫扎特的《音乐骰子游戏》包括176个小节的圆舞曲、两个数字方阵和几条游戏说明。176个小节的乐谱中每小节都标有小节数并用双竖线隔开。两个数字方阵表明游戏被分成先后两个部分,方阵内的数字为小节数。游戏用两个骰子,第一次掷骰子的结果对照方阵A列来选择相应的小节演奏,第二次则在B列中选择,以此类推,从第一方阵开始到第二方阵结束。

简要分析乐谱中的176个小节可归纳如下7点:

(1)整个作品为C大调;

(2)每小节都由一些分解和弦构成;

(3)大部分小节由单一和弦组成,主要为C大调的主、属与重属和弦;

(4)少部分小节包含和声进行,都是C大调正副三和弦及重属和弦之间的各种连接;

(5)没有任何一个小节使用独立的C大调下属和弦(F大三和弦),凡出现下属功能和弦的小节全部在小节内就进行到属和弦。这样做可能是为了避免掷骰子选择时出现反功能进行;

(6)重属和弦大多为二和弦,或者是从重属和弦根音下行2度进到重属二和弦。这可能是为了便于避免掷骰子选择时重属和弦与主和弦之间的连接;

(7)根据小节内和弦外音的不同,可以断定G大三和弦有时作为C调属和弦有时则作为G调主和弦。可见作品蕴含了一定的离转调因素。

总结上述7点可以看出:(1)(2)点为基本特征;(3)至(6)点可以说是为了所获音乐符合当时普遍认同的音乐逻辑(比如避免和声反功能进行等)而具备的条件;而第(7)点则似乎是为了在符合逻辑的情况下还可以求多样而设计的。

以上只是定性分析。下面用抽样调查的方法,按照游戏规则,假设每次掷骰子的结果都为相同的数,将数字方阵中的小节数与各小节的音乐内容对应起来。从假设每次掷骰子结果都为2到12,共采样11次,所得到的游戏结果为谱1至谱11的11首小曲。

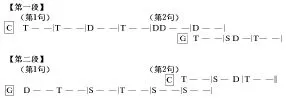

分析11首小曲发现,每首都为单二部的曲式结构,每首的第一段都是从主调转到属调,第二段从属调的属和弦开始并最终转回主调结束。将这11首小曲逐小节进行纵向比较发现,每小节的和声相同,这11首小曲都基于图中那样一个固定的和声骨架(见图)。

以下考察上述11个抽样样本与可能存在的全部样本之间的关系。首先,这11首小曲包括了全部176个小节,所以无论每次掷骰子的结果是什么数字,所选择的小节都包含在这11首小曲之内。其次,每次游戏产生的16小节乐曲,每小节的位置都是被数字方阵固定的,与11个抽样样本小节的所在位置是相同的。比如第96小节,无论是否被选中,一旦选中则只会出现在乐曲第一小节的位置上。所以,无论掷骰子的结果如何,游戏结果总是会与上述11首抽样样本在结构、和声、调性方面保持一致。因此,上述抽样样本的和声骨架即为全部样本的和声骨架。也就是说,从数学排列组合的角度来讲,游戏存在45,949,729,863,572,161(即1116)个样本④Lawrence M.Zbikowski∶Conceptualizing Music∶Cognitive Structure,Theory,and Analysis,New York∶Oxford University Press,Inc.2002,148.,但相同的和声骨架让游戏变成了45,949,729,863,572,161首相似而又不同的圆舞曲。

谱1若每次掷骰子结果都为2所得游戏结果

谱2若每次掷骰子结果都为3所得游戏结果

谱3若每次掷骰子结果都为4所得游戏结果

谱4若每次掷骰子结果都为5所得游戏结果

谱5若每次掷骰子结果都为6所得游戏结果

谱6若每次掷骰子结果都为7所得游戏结果

谱7若每次掷骰子结果都为8所得游戏结果

谱8若每次掷骰子结果都为9所得游戏结果

谱9若每次掷骰子结果都为10所得游戏结果

谱10若每次掷骰子结果都为11所得游戏结果

谱11若每次掷骰子结果都为12所得游戏结果

图莫扎特《音乐骰子游戏》结构及和声分析图

可见,莫扎特在创作这个作品时,首先是按照单二部的曲式结构设计了上述16个小节的和声骨架,并配合两个骰子可能掷出的全部数字,将这个和声骨架用“钢琴织体化写作”的方式,变奏出11种相似而又不同的小曲,再根据和声续进的需要制定一个游戏规则,列出数字方阵并将各小节打乱,进而记录成乐谱所呈现的样子。这样一来,虽然整个作品可以通过掷骰子这样的偶然操作来选择最终的音乐结果,但是所选择的内容始终不离严格的曲式结构、和声布局与调性关系。任何一次掷骰子获得的音乐,都是基于同一和声骨架的变奏。所以说,莫扎特的这个作品实际是附加了掷骰子游戏规则的一首固定和声的单二部圆舞曲。

二、约翰·凯奇《变之音乐》分析

约翰·凯奇《变之音乐》是他1951年前后根据《易经》算卦的方式,通过投掷三枚硬币而创作的四卷本钢琴作品。凯奇在他的《沉默》(Silence)一书中记录了作品的创作方法。简述如下:

凯奇首先预置了填满了具体音乐内容的若干表格。凯奇将这些具体内容称之为“元素”,也就是他后续投掷硬币时所选择的音乐素材。这些元素按声音、速度、时长与力度分成四类。除速度只预置一个表格外,声音、时长与力度各预置8个表格。除这四类表格之外,凯奇还预置了一个叠加表格。在凯奇看来,这个叠加表格是用于统筹“在所给结构空间内总共发生了多少件事”⑤[美]约翰·凯奇:《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社2014年版,第78页。,也就是将前四类表格中各元素组合到一起时的一个组织方法。

声音、时长与力度三类表格,每个表格用横8竖8的方式排列,每个表格里共64个内容。而每类表格中的各元素则“充分利用了《易经》中的阴阳论思想,把构成音乐的各要素分成两种相互对应的方面来考虑”⑥黄军:《中国〈易经〉对约翰·凯奇偶然音乐的影响》,武汉:武汉音乐学院2009年硕士论文,第34页。,每类元素都处理成不同层面阴阳对立的两个组成部分。比如声音表格中,每个表格有32个无声和32个有声。32个有声里又有12个乐音,其他则是噪音。在力度的表格中,每个表格只有16个元素是运动的力度,也就是不同幅度的渐强与渐弱,而其他则是固定的力度级别。由于整个作品运用了比例记谱法,五线谱上2.5厘米长度等于一个四分音符的时值,所以在时长表格中,时长就被分成各种形式的分数组合。这三类元素表格中有些元素被凯奇称为“凝固的”,也就是被选中后还可再次选用的,有些则是“流动的”,即选用后便不可再用。速度表格只有32个元素,并包含一些没有内容的空格。这些空格如被选中,则意味着音乐保持之前的速度。

在这样庞杂而又充满内在逻辑的表格面前,凯奇用《易经》算卦的方法,以硬币币值的一面为阳,人头像的一面为阴,投掷三枚硬币得一爻,投掷三次得一个八卦,投掷六次则得一个六十四卦,表格水平方向的8个部分与8个下卦相对应,垂直方向对应8个上卦。用这样的方式在上述若干表格中选择音乐元素,然后依次记录在乐谱上。

从表面上看,这个作品的创作方式具有极强的偶然性,但凯奇预置的元素表格却是精心设计的。所以无论怎样偶然选择都不会跳出这些预置元素的范围。这种事先对音乐各元素进行预置的创作方法,与同时代全面序列代表作品、布列兹(Pierre Boulez)的双钢琴作品《结构》(Structures)如出一辙。甚至凯奇作品中对音乐元素的分类也与《结构》相似。但与《结构》不同的是凯奇将选择元素的权利交给了骰子而不是作曲家。这一点也可见偶然音乐与全面序列音乐之间的近亲关系。两位作曲家也曾在1951年的通信中就这两个作品互相交换过意见⑦Jean-Jacques Nattiez,Robert Samuels∶The Boulez-Cage Correspondence Cambridge University Press. 1993.90-126.。

三、比较研究

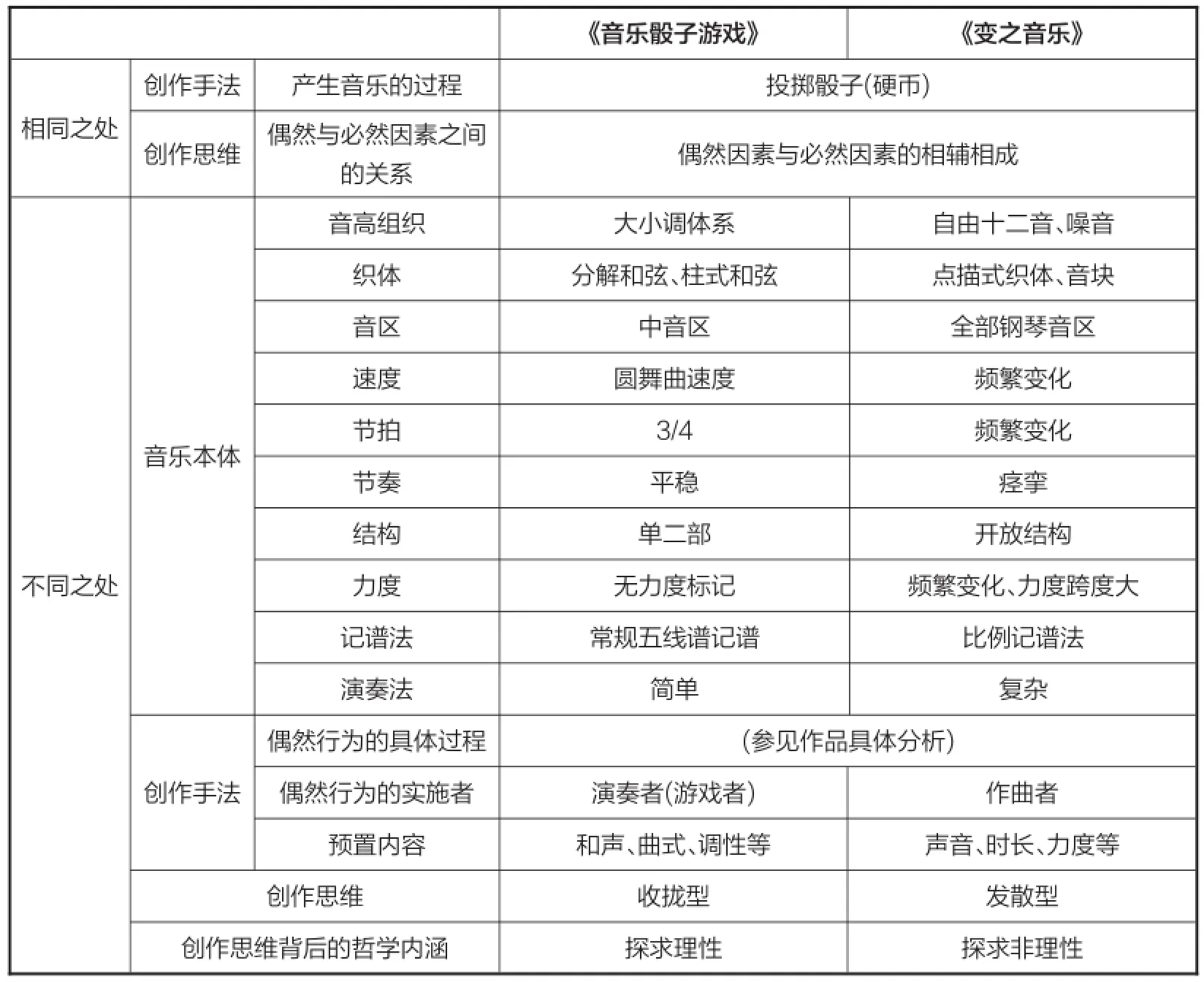

基于上述的作品分析,下面分别从音乐本体、创作手法、创作思维及其背后的哲学内涵四个方面比较两个作品。

首先,从音乐本体上比较。

两个作品在音乐本体上唯一相同的地方,是二者都是钢琴作品。而两个作品因历史差异而导致音乐本体上的差异是巨大的,也是显而易见的。这里分别从作品的音高组织、织体、音区、速度、节拍、节奏、结构、力度、记谱法以及钢琴演奏技巧等若干方面简述如下:

1.两个作品在组织音高方式上是截然不同的。莫扎特的作品属于古典主义时期的大小调体系,作品明确是C大调,并且包含清晰的转调过程;而凯奇的作品未按照任何调性或者序列安排十二个半音,而且在自由十二音写作中夹杂了各种噪音,被认为是“凯奇特有的包罗万象式的自由风格”⑧姜蕾:《解构与重构——20世纪音乐中“开放结构”的观念及实践》,上海:上海音乐学院,2012博士论文,第84页。。

2.在织体与音区上,莫扎特的作品始终集中在钢琴的中音区,钢琴织体明显是维也纳古典主义风格的分解和弦与柱式和弦;而凯奇作品的织体呈点描状、并常有音块,作品覆盖钢琴的全部音区。当然音区的不同也与两个时代钢琴构造差异有关。

3.在速度与节拍上,莫扎特的作品明确是圆舞曲的速度,从头至尾保持3/4拍的律动不变,节奏比较平稳;而凯奇的作品因速度、时长是其元素表格中重要的预置内容,所以音乐上频繁变换速度与节拍,大量的休止还造成了痉挛式的节奏。

4.从作品结构上看,莫扎特的作品篇幅短小、曲式结构典型,为单二部曲式;凯奇的作品则篇幅庞大,四卷本相当于四个乐章,乐谱上标记的全部演奏时长为43分钟,每个乐章都没有传统意义上的曲式结构概念,属于20世纪偶然音乐所特有的开放结构。

5.在力度方面,莫扎特作品通篇没有明确的力度标记,对力度要求不清晰;而凯奇的作品同样因力度作为重要的预置元素,所以力度变化频繁,力度的等级跨度很大。

6.在记谱法方面,莫扎特用严格的五线谱记谱;而凯奇使用比例记谱法,谱面上2.5厘米的长度等于一个四分音符的时值。

7.在钢琴演奏技巧方面,莫扎特的作品相对简单,作品明显是给非职业演奏者娱乐消遣使用的;而凯奇的作品对演奏技巧方面要求很高,哑键、击打琴弦、弱音踏板等现代的演奏法的频繁使用,以及触键力度的频繁变化、对乐谱上空白休止部分的控制等等,都需要演奏家有良好的现代演奏技能。

其次,从创作手法上比较。

创作过程包括了预置与掷骰子(或硬币)两部分,这两部分又可以分出若干细节。比如预置怎样的内容、预置的内容怎样分类、掷骰子(或硬币)的具体方法等等。这些都属于创作手法的范畴。两个作品在这些创作手法上有如下两点相同之处:

1.两个作品都是通过偶然选择的手段来获得、产生音乐的。莫扎特是通过掷骰子,凯奇是通过掷硬币。这也是唯一将两个作品搭建在偶然音乐范畴内的因素。

2.两个作品都存在着掷骰子(或硬币)行为之前事先预置音乐材料的现象。莫扎特事先预置和声骨架,而凯奇则事先预置元素表格。也就是说二者在偶然行为之前,都事先预置了必然因素。表面的偶然行为背后,都有必然的预置内容。当然对这些必然内容的预置,也一定都基于事后要掷骰子(或硬币)来选择,这一偶然行为而展开。

而两个作品在创作手法上的不同之处有三点:

1.两个作品预置的具体内容不同。对莫扎特来说,预置的是那个固定的和声骨架,也就是对调性、和声、曲式结构、节拍等因素的预置。而对于凯奇来说预置的是各个元素表格,也就对声音、时长、力度与速度等因素的预置。两个作品预置内容的分类不同体现了各自时代对音乐基本素材的不同认识。

2.两个作品在掷骰子(或硬币)这一偶然行为中的具体操作过程是不同的。这一点从上文对两个作品的具体分析中可以看出,不再赘述。

表两首作品的比较

3.两个作品偶然行为的实施者不同。莫扎特的作品实施偶然行为的是演奏者(游戏者),作曲者的工作是严谨而理性的。而凯奇的作品实施偶然行为的是作曲者,作曲者的工作即有严谨的预置元素表格,也有掷骰子选择音乐结果的偶然行为。虽说凯奇的作品因比例记谱法的缘故,导致演奏者在演奏过程中同样存在一定的偶然因素,但这种偶然程度远小于作曲者创作时的偶然程度。

第三,从作品的创作思维上比较。

两个作品的相同之处在于,外显的偶然因素与内隐的必然因素之间相辅相成。两个作品掷骰子(或硬币)的行为,都发生在预置行为之后,而预置的行为却又都发生在掷骰子(或硬币)的意识之后。也就是说,先有掷骰子(或硬币)的想法,然后去预置一些必然的内容,然后再通过掷骰子(或硬币)这样的偶然行为,去选择提前预置好的必然内容。偶然的行为与必然的预置内容在这个思维过程中相得益彰。

而两个作品在创作思维上的不同之处在于,两个作品思维的意识结构不同。莫扎特创作时的意识结构是一种收拢型的结构。在预置时先预置一个终点(即那个固定的和声骨架)。所谓的创作过程是按规则选择若干个出发点(即将和声骨架进行多次和声变奏),并将这些出发点与终点的结果相连(按游戏规则将各小节重新排列),无论从何处出发都要走向相同的结果。这就好比无论站在篮球场的哪里,也无论怎样的运球过程,最终都是要将球投进篮筐一样。但凯奇则截然相反。他创作时的意识结构是发散型的结构。预置时预置的是一个起点(即若干元素表格),从起点出发向四面八方放射出去(即无数次投掷硬币获得的音乐结果),至于最终去向何方并没有预判。这就好比站在球场固定点上将球向外随意抛出,落到哪里可能都有。凯奇的这种发散型意识结构不仅是20世纪偶然音乐的重要特征,也对后续观念艺术运动也产生了深远的影响,对20世纪后半叶各艺术门类在创作思维上的开拓起到了重要的推动作用。

最后,从创作思维背后的哲学内涵比较。

两个作品虽然都存在偶然行为,但这两个偶然行为背后的哲学内涵是不同的。这一点需要从两位作曲家生活年代的时代思潮来切入。

莫扎特生活的年代正是欧洲进入国际化的一个关键时期,这仅从莫扎特童年周游列国巡回演出的经历便可管中窥豹。从17世纪下半叶开始不仅人与物在欧洲大陆上自由流动,就连王公贵族间的政治权力也不断流动。比如汉诺威公爵加冕为英国国王,法国与西班牙皇室相继统治意大利的大部分地区,德国公爵之女则成为了俄罗斯女皇等等。这些政权上的“张冠李戴”还伴随着思想上的启蒙运动与生产方式上的工业革命。政治、经济、文化上的互相杂交成为这个时代欧洲的主要特征之一。在这样一个背景下,精神上驱使启蒙运动与工业革命的理性,日渐成为人们趋之若鹜的对象。因为拥有理性就拥有文明、拥有工业革命的新成果,就可以掌控经济、军事、政治等诸多社会要素。所以崇尚理性成为当时的一种时尚、一种时代思潮。人们努力将理性应用到各行各业,甚至像掷骰子这样看似依靠运气的游戏,也引发了概率论这门科学的诞生⑨1657年惠更斯撰写的《论掷骰子游戏中的计算》一文被认为是概率论诞生的标志。。莫扎特的这个作品自然也依附于这种时代思潮。作品背后充分的理性设计,确保游戏者偶然投掷骰子依然能获得结构严谨的音乐,用表面的偶然选择来映衬背后的理性光辉。作品的哲学内涵其实是在非理性的行为中探求理性。

但凯奇所处的时代则不同。从文艺复兴以后西方人沿着科学理性的道路不断前进、不断探索,到了20世纪却引发了两次世界大战几乎将古老的欧洲夷为平地。尤其是第二次世界大战中错落有致、功能齐备的奥斯威辛集中营与日本原子弹爆炸,这些惨绝人寰的战争罪行背后渗透出的理性因素,在战后对西方社会产生了剧烈的冲击。同时在亚非拉民族解放运动中,欧洲社会倚靠理性思维统治上百年的殖民地纷纷要求独立。这些现象导致西方社会开始对文艺复兴以来的理性思维进行集中反思。这反思不仅包括对欧洲过往思想中非理性因素的重新梳理,也包括对非西方文明中非理性因素的渴求。海德格尔、萨特等人的存在主义思想风靡一时,同时铃木大拙、克里希那穆提等人所引介的东方思想也成为西方社会的时尚话题。而凯奇按中国《易经》掷硬币的方式创作的这个作品,恰恰映衬了这种对理性的反思、并对非理性因素重新梳理与渴求的时代思潮。作品的哲学内涵其实是在理性的起点上对非理性因素的探索。

综上所述,可将上述四个方面的比较按相同与不同列举为表。

结论

此前之所以将莫扎特《音乐骰子游戏》与约翰·凯奇《变之音乐》共同搭建在偶然音乐同一个脉络内,仅仅是因为在产生音乐的过程中有着掷骰子(或硬币)这一行为。但是本文在逐个作品分析的基础上,从音乐本体、创作手法、创作思维及其背后的哲学内涵四个方面比较,发现两个作品的不同之处远远多于相同之处。音乐本体上那些显而易见的差异已经将两个作品从物质层面分离,而创作思维及其背后哲学内涵的不同,实则将两个作品从精神层面彻底分割。所以,即便说莫扎特的作品在产生音乐的行为中存在着非常明显的偶然因素,但莫扎特的偶然与20世纪偶然音乐的偶然并不相同。莫扎特掷骰子与凯奇掷硬币虽然行为相似,但所得到结果、所依附的思维、所隐含的哲学却是截然不同的。所以,从这一点来讲,莫扎特的作品不应被视为20世纪偶然音乐的早期范例。因为莫扎特的《音乐骰子游戏》与约翰·凯奇《变之音乐》为代表的20世纪偶然音乐除了表面上掷骰子(或掷硬币)的行为外,并无太多本质联系。

当然,从另一个角度讲,将两个作品共同搭建在偶然音乐的脉络中,可以增进凯奇的偶然音乐与音乐史的关联。这与勋伯格用古组曲的体裁创作《钢琴组曲》(Op.25)来探索十二音作曲技法的道理相似,使得凯奇可以借莫扎特来“托古改制”。但将两个作品区别开来,却可以更深入的了解20世纪偶然音乐的本质特征。20世纪偶然音乐的偶然与莫扎特的偶然在许多方面是不同的。20世纪偶然音乐在创作思维上的发散型意识结构、创作思维背后探求非理性的哲学内涵,是其区别于过往音乐流派的重要标志。这也是偶然音乐的哲学本质。

(责任编辑张璟)

Comparative Study of Mozart'sMusikalisches Würfelspiel with John Cage'sMusic of Changes

WEN Zhan-li

This paper is a comparative study of Mozart'sMusikalisches Würfelspiel(Music Dice Game)with John Cage'sMusic of Changes.The article compares the similarities and differences between the two on the basis of the analysis of the works,and then reflection the philosophical essence of the aleatory music in twentieth century,represented by Cage's works.

∶Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791),Musikalisches W ü rfelspiel(Music Dice Game)(K.294d,1787),John Cage(1912-1992),Music of Changes(1951),aleatory music

J614.5

ADOⅠ:10.3969/j.issn1003-7721.2016.03.003

1003-7721(2016)03-0038-10

2016-06-12

温展力,男,中国音乐学院作曲系讲师(北京100101)。