衡阳盆地气象干旱频率的时空演变特征

2016-10-24刘兰芳陈涛肖志成周松秀邓美容谭青山

刘兰芳, 陈涛, 肖志成, 周松秀, 邓美容, 谭青山

(1.衡阳师范学院,湖南 衡阳 421002; 2.衡阳市气象局,湖南 衡阳 421001)

衡阳盆地气象干旱频率的时空演变特征

刘兰芳1, 陈涛2, 肖志成1, 周松秀1, 邓美容1, 谭青山1

(1.衡阳师范学院,湖南 衡阳 421002; 2.衡阳市气象局,湖南 衡阳 421001)

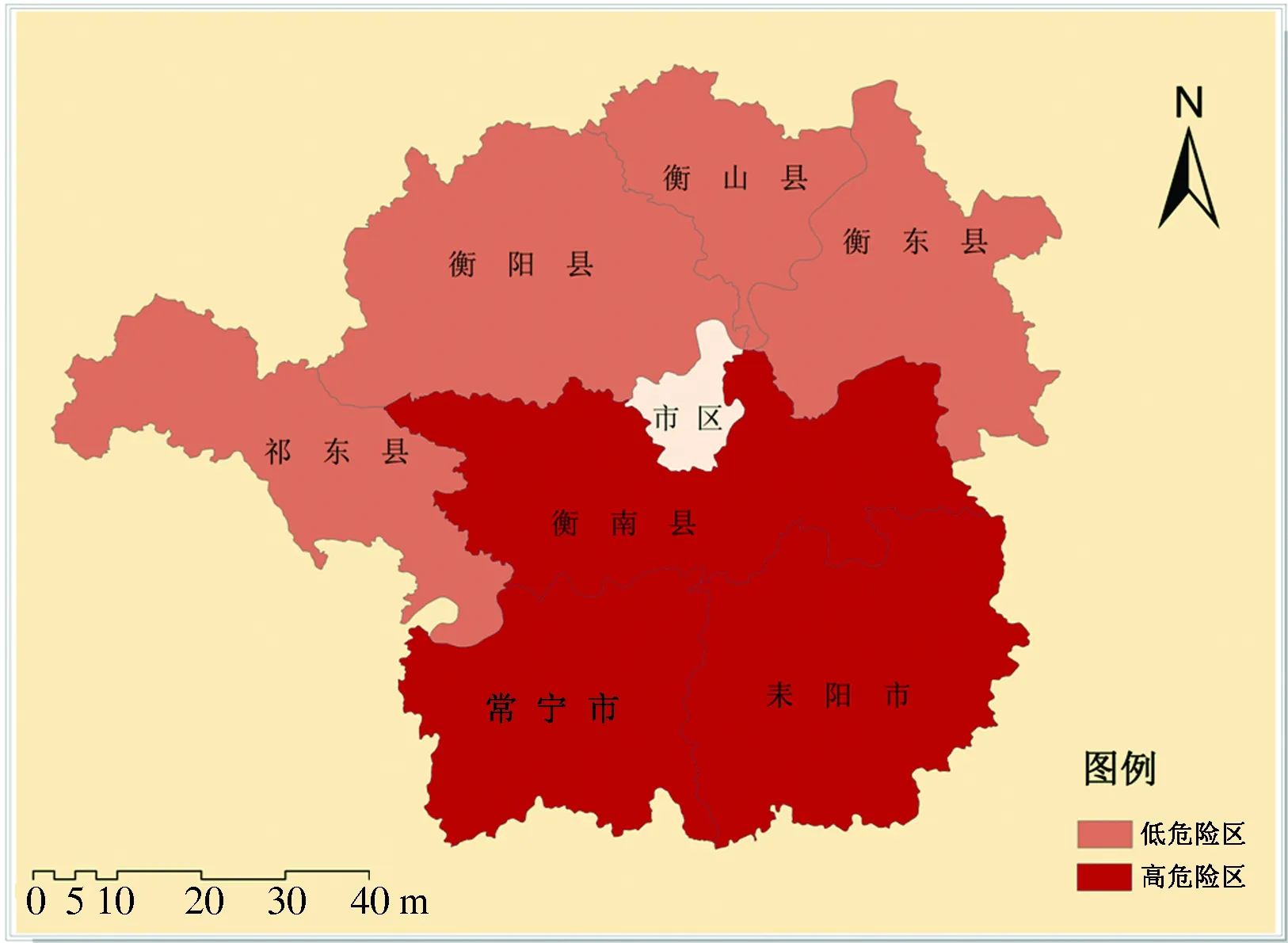

利用衡阳盆地7个气象站1960—2013年的气温、降水等数据,应用趋势分析法、Mann-Kendall检验与ArcGIS技术研究了衡阳盆地气象干旱频率的时空演变特征。结果表明:衡阳盆地54 a的干旱频率呈缓慢增加趋势,年增幅为0.099 7%,其中轻旱与中旱频率呈缓慢降低趋势,而重旱与特旱频率明显上升;衡阳盆地气象干旱以秋季干旱的频率最大,为40.26%,春季干旱发生的可能性最小,其频率仅为9.84%;盆地中部的衡南县、西部的祁东县及西北部的衡阳县属于气象干旱高危险区,盆地北部的衡山县、东北部的衡东县、南部的常宁市与东南部的耒阳市为气象干旱的低危险区。该研究得出的气象干旱的时空规律与农业旱情的时空特征有较好的吻合性,因此,利用综合气象干旱指数诊断干旱等级对农业防旱抗旱有一定的指导意义。

气象干旱频率;综合气象干旱指数;时空演变;衡阳盆地

干旱是全世界普遍存在、持续时间长、发生频率高的致灾因子之一[1]。它已严重影响社会经济的可持续发展,因此受到国内外众多学者的高度关注[2-7]。气象干旱是水文干旱、农业干旱及社会经济干旱出现的前提条件。一般而言,如果一个地方出现农业干旱或社会干旱,其前期往往发生了气象干旱,因此,气象干旱时空演变研究对农业防旱抗旱具有重要意义。近年来,南方气象干旱事件接连不断:2006 年夏季,重庆市、四川省持续高温少雨,遭遇百年一遇的伏旱[8];2010年,贵州、湖南、广西等省遭遇严重干旱;2011年,中国南方五省遭遇百年难遇的干旱;2013年,中国南方再次遭遇长时间高温少雨天气。客观事实表明,在全球变暖背景下,中国南方的气象干旱呈增长趋势,因此,加强南方气象干旱频率的时空特征分析具有重要的理论价值与现实意义。

目前,对气象干旱进行诊断的方法较多,比如利用标准化降水指数(Standard Precipitation Index,SPI)、相对湿润指数 (Relative Moisture Index,RMI)、帕默尔干旱指数(Palmer Drought Severity Index,PDSI)等单项气象干旱指数对气象干旱进行判断与分级。黄生志等[9]用标准化降水指数对渭河流域的气象干旱时空演变进行了研究。曹永强等[10]利用辽宁省21个气象站点1958—2008年的逐日降水观测资料,采用Z指数方法对辽宁省气象干旱特征进行了详细分析。孙滨峰等[11]利用东北地区1961—2013年月平均气温和降水资料,运用标准化降水蒸发指数(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index,SPEI)分析了东北地区的干旱时空特征。无论是标准化降水指数还是相对湿润指数,因单纯利用降水数据进行诊断,有其局限性,而综合气象干旱指数(Composite Index of Meteorological Drought,CIMD)因同时考虑了降水量与蒸发量等多种因子,相比而言具有较大的优越性,因此,近年来基于综合气象干旱指数所开展的相关研究越来越多[12-14]。衡阳盆地由于地处南方湿润地区,降水年际变化与季节变化突出,气象干旱已严重影响其农业的可持续发展与人们的正常生活,然而目前对于其气象干旱的时空特征研究不足且欠深入[15]。基于此,本文利用衡阳盆地1960—2013 年的气温、降水等气象数据,计算逐日综合气象干旱指数,借助GIS技术研究衡阳盆地气象干旱的季节变化特征及空间演变规律,以期为气候变化下衡阳盆地干旱状况的相关研究提供参考,为衡阳市农业防旱抗旱决策提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1数据来源

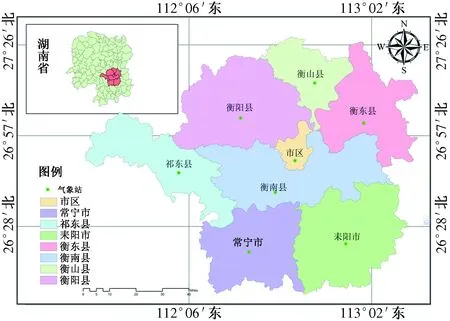

衡阳盆地位于湖南省中南部,包括衡山县、衡东县、祁东县、耒阳市、常宁市、衡阳县、衡南县等7个县市,每个县市设置1个气象站点。本文所用数据来源于衡阳盆地所辖的7个气象站点,气象站点位置如图1所示。基础气象数据包括1960—2013年的日平均气温和日降水量。利用Excel软件建立衡阳盆地气象数据库,用Excel软件处理得出月平均气温、月降水量、年平均气温、年降水量以及各季节的平均气温与降水量等数据。其中春季为3—5月、夏季为6—8月、秋季为9—11月、冬季为12月—次年2月。

图1 衡阳盆地气象站点分布

1.2研究方法

衡阳盆地的气象干旱频率演变规律分析包含以下步骤。

步骤1计算1960—2013年的逐日CIMD值。

CIMD=aP30+bP90+cH30。

(1)

式中:P30、P90分别表示30、90 d的标准化降水指数;H30表示30 d的相对湿度指数;a为30 d的标准化降水系数,平均取0.4;b为90 d的标准化降水系数,平均取0.4;c为30 d的相对湿度系数,平均取0.8。通过公式(1),利用前期的平均气温、降水量数据可以滚动计算出每天的CIMD值。

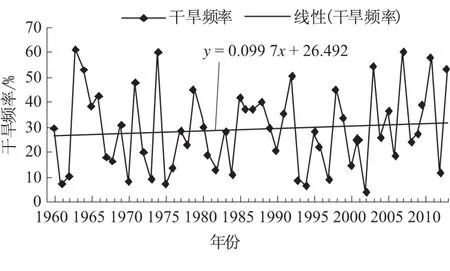

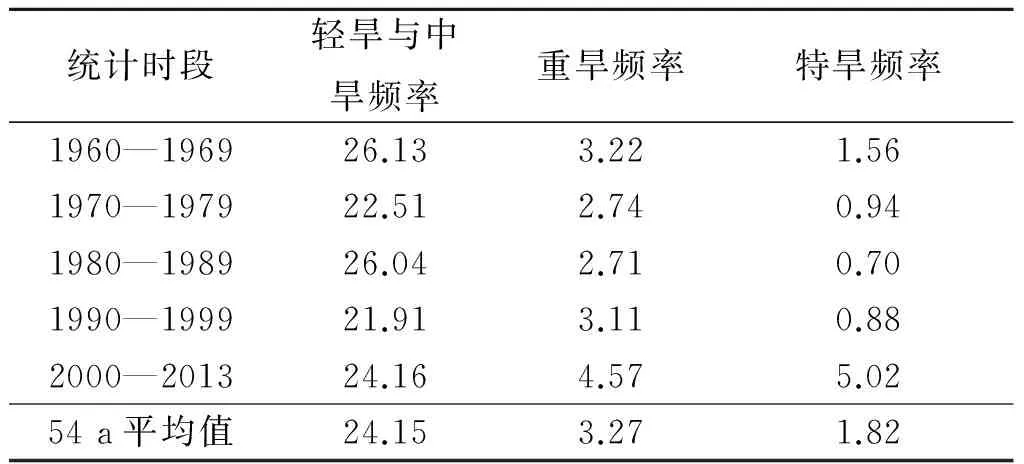

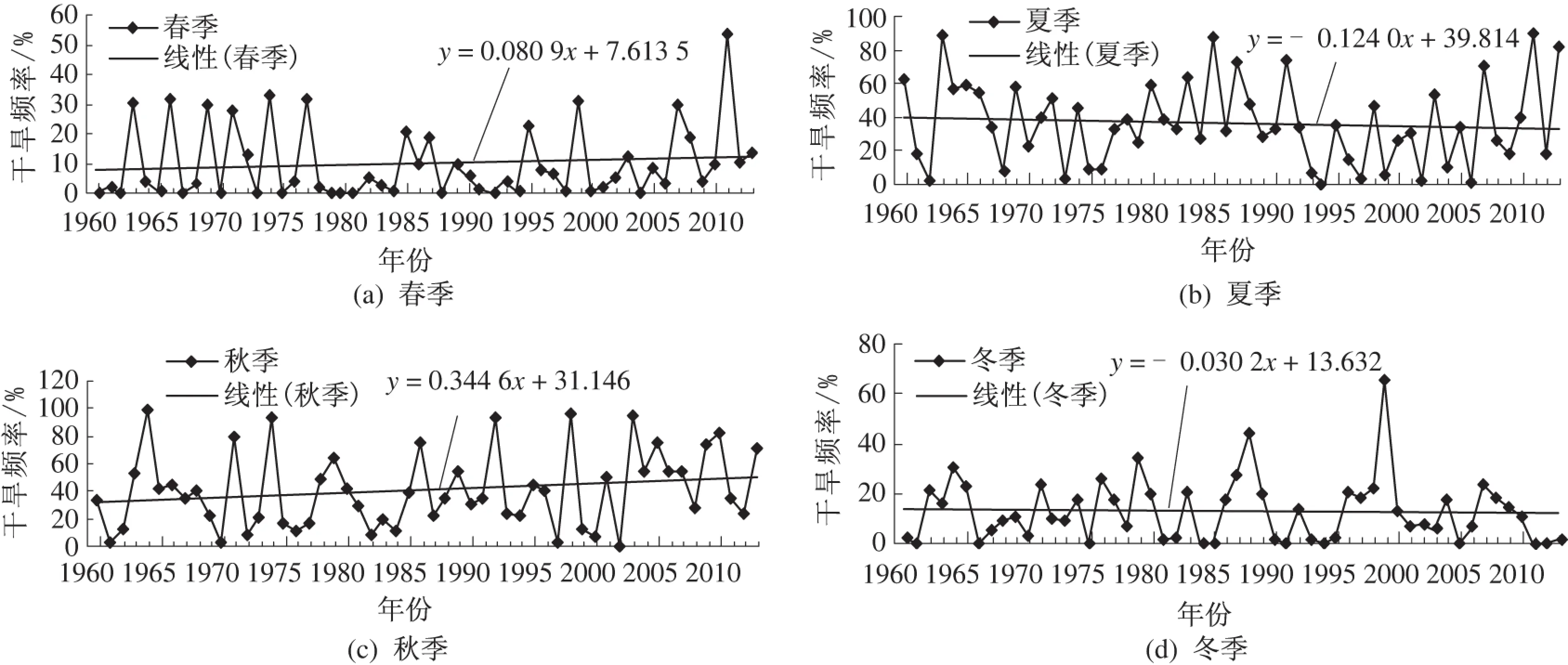

步骤2依据逐日CIMD值确定每天的干旱类型。CIMD≤-2.4,特旱;-2.4 步骤3计算干旱发生的频率。 Fd=n/N×100%。 (2) 式中:Fd为干旱发生的频率;n为统计时段内不同干旱类型发生的天数;N为资料样本总数,即统计时段的总天数。 2.1干旱频率时间演变特征 2.1.1年际变化 衡阳盆地1960—2013年的干旱频率变化如图2所示。由图2可知,衡阳盆地的干旱频率呈缓慢增加趋势,年增幅为0.099 7%。 图2 衡阳盆地1960—2013年干旱频率变化曲线 衡阳盆地54 a中不同类型干旱的频率变化如图3所示。 图3 衡阳盆地1960—2013年不同类型干旱频率变化曲线 由图3(a)可知,衡阳盆地的轻旱与中旱的频率呈缓慢下降趋势,年减幅为0.010 9%;图3(b)与图3(c)说明重旱与特旱的频率呈增加趋势,尤其是特旱增幅明显,达0.033 3%。在研究时段内,重旱与特旱的频率都在2013年达最大值。一旦出现重旱或特旱,势必发生农业干旱,导致农业受灾严重。2013年衡阳盆地农业旱灾损失十分严重,水稻受灾率达58.7%,成灾率达79.1%[16]。 为了进一步分析衡阳盆地干旱频率的时间演变特征,将54 a的干旱频率按不同年代分别统计,见表1。 表1 衡阳盆地各年代干旱频率统计 % 由表1可知,20世纪60年代与21世纪初是衡阳盆地气象干旱的多发时段,无论是轻旱与中旱、重旱及特旱,它们发生的频率都高于54 a的平均值。历史旱灾数据也表明,20世纪60年代与21世纪以来衡阳盆地因干旱造成的经济损失巨大。由此可见,用综合气象干旱指数作为干旱预警指标对衡阳盆地防旱抗旱十分有利。 2.1.2季节变化 衡阳盆地四季干旱频率变化曲线如图4所示。由图4可知:夏季与冬季的干旱频率呈下降趋势,年降幅分别为0.124 0%、0.030 2%;春季与秋季的干旱频率呈增加趋势,尤其是秋季发生干旱的频率大幅度上升,年增幅为0.344 6%;秋季是干旱频率最大的季节,54 a里秋季发生干旱的频率为40.62%;其次是夏季,平均频率为36.41%;春季出现干旱的几率最小,频率为9.84%。由此可见,衡阳盆地夏、秋季节气象干旱危险性大,而此时正是该区水稻等农作物需水量较大的时期,致使该区发生农业干旱的风险很高。 图4 衡阳盆地1960—2013年四季干旱频率变化曲线 2.1.3干旱频率M-K检验 对衡阳盆地不同类型的干旱等级以及不同季节干旱的频率用Mann-Kendall趋势检验法进行检验,其结果见表2。Z为正值表示增加趋势,负值表示减少趋势。Z的绝对值在大于等于1.28、1.64、2.32时分别表示通过了可信度90%、95%、99%的显著性检验。由表2可知,轻旱与中旱频率呈下降趋势,但下降趋势不显著,而重旱与特旱频率呈上升变化趋势,尤其是特旱频率呈显著上升趋势;秋季与春季干旱频率呈显著增加趋势,夏季与冬季干旱频率呈降低趋势,但变化不明显,这与前面趋势分析法的结果一致。 表2 衡阳盆地干旱频率M-K检验结果 注:*表示通过了90%的显著性检验;**表示通过了95%的显著性检验。 2.2干旱频率空间分异特征 为了分析衡阳盆地气象干旱的空间分异特征,以54 a中不同类型干旱的频率平均值为参数,高于平均值的地区定为发生干旱的高危险区,低于平均值的区域定为发生干旱的低危险区。 54 a中,轻旱及中旱的平均频率为24.15%,以此为参数得出衡阳盆地轻旱与中旱频率的空间分布规律如图5所示。由图5可知,衡山县、衡东县、衡阳县及祁东县属于低危险区,而耒阳市、常宁市、衡南县属于高危险区。一般而言,轻旱与中旱不会造成农业旱灾。 图5 衡阳盆地轻旱与中旱频率空间分布 图6反映了衡阳盆地重旱频率的空间分布格局。盆地西北部的衡阳县、西部的祁东县、中部的衡南县、东南部的耒阳市属于高危险区,盆地北部的衡山县、东北部的衡东县、南部的常宁市属于低危险区。 图6 衡阳盆地重旱频率空间分布 图7反映了衡阳盆地特旱频率的空间分布格局。盆地中部发生特旱的频率偏高,北部与南部相对较低,即:中部的衡南县、西部的祁东县、西北部的衡阳县属于高危险区,盆地北部的衡山县、东北部的衡东县、南部的常宁市、东南部的耒阳市属于低危险区。 图7 衡阳盆地特旱频率空间分布 利用衡阳盆地1960—2013年的气象数据,运用综合气象干旱指数进行干旱等级诊断并计算干旱发生频率,同时采取统计分析法与Mann-Kendall趋势检验法验证,探究了衡阳盆地气象干旱频率的时空规律。结果表明,在所研究的54 a中,衡阳盆地气象干旱呈缓慢增加趋势,年增幅为0.099 7%;不同等级干旱的频率变化呈现差异,轻旱与中旱频率呈缓慢下降趋势,年幅度为-0.010 9%;重旱与特旱呈增加趋势,尤其是特旱增幅明显,其增幅达0.033 3%。2013年重旱与特旱频率达最大值,分别为14.54%、36.34%,这与2013年农业旱灾严重的事实相吻合。研究结果还表明,20世纪60年代与21世纪初是衡阳盆地气象干旱的多发时段,无论是轻旱与中旱、重旱及特旱,它们发生的频率都高于54 a的平均值,历史旱灾数据证实20世纪60年代与21世纪初衡阳盆地因干旱造成的经济损失巨大。空间分异规律是盆地西部与中部属于气象干旱高风险区,而盆地的东南部与东北部属于低风险区,总体上大致呈现盆地西部气象干旱重于东部、北部重于南部、中部最严重的特征。历史农业旱灾灾情也体现中部旱灾损失最大、西部损失大于东部损失等特征。由此可见,用综合气象干旱指数判定干旱等级对农业防旱抗旱具有一定的指导意义。 衡阳盆地气象干旱频率存在明显的季节性,以秋季干旱发生频率最大,其次是夏季,春季出现干旱的可能性最小。这与衡阳盆地春季降水丰富,而夏末与秋季降水偏少的季节性分布规律息息相关。各季节干旱频率变化不一,秋季与春季干旱频率呈明显上升趋势,夏季与冬季干旱频率呈缓慢下降趋势。这反映出衡阳盆地干旱发生时段变长了,覆盖范围也扩大了,标志着衡阳盆地农业防旱抗旱形势更为严峻。为了降低气象干旱对农业生产的影响,该区应科学合理地进行季节性调水。因此,应加强农业水利设施的兴建与维护,依靠水塘、水库进行蓄水,充分利用雨季的洪水资源,化害为利,实现安全防旱抗旱的目的。 气象干旱持续到一定程度必然造成农业旱灾损失。但农业旱灾的形成过程复杂,仅仅依靠气象干旱的时空规律进行农业防旱抗旱决策具有一定的局限性。要应对干旱对农业造成的影响,必须全面科学地研究农业旱灾的形成机理。衡阳盆地气象干旱频繁且呈上升趋势,农业防旱抗旱任务艰巨。只有在进一步加强研究干旱规律的基础上,优化农业种植结构,增加投入,强化水利设施的兴建与维护,才能保障农业的可持续发展。 [1]金菊良,郦建强,周玉良,等.旱灾风险评估的初步理论框架[J].灾害学,2014,29(3):1-10. [2]Serinald F,Bonaccorso B,Cancelliere A,et al.Probabilistic characterization of drought properties through copulas[J].Physics and Chemistry of the Earth,2009,34:596-605. [3]韩宇平,张功瑾,王富强.农业干旱监测指标研究进展[J].华北水利水电学院学报,2013,34(1):74-78. [4]Kim S,Kim B,Jin T,et al.Spatio-temporal characterization of Korean drought using severity-area-duration curve analysis[J].Water and Environment Journal,2011,25:22-30. [5]罗艳青,邹滨,邱永红.华东地区干旱灾害时空演化特征研究[J].干旱区资源与环境,2013,27(10):58-64. [6]郑彬,林爱兰.广东省干旱趋势变化和空间分布特征[J].地理科学,2011,31(6):715-720. [7]李剑锋,张强,陈晓宏,等.基于标准降水指标的新疆干旱特征演变[J].应用气象学报,2012,23(3):322-330. [8]梁书民.中国雨养农业区旱灾风险综合评价研究[J].干旱区资源与环境,2011,25(7):39-44. [9]黄生志,黄强,王义民,等.基于SPI的渭河流域干旱特征演变研究[J].自然灾害学报,2015,24(1):15-22. [10]曹永强,路璐,张兰霞,等.基于Z指数的辽宁省气象干旱时空特性分析[J].资源科学,2012,34(8):1518-1525. [11]孙滨峰,赵红,王效科.基于标准化降水蒸发指数(SPEI)的东北干旱时空特征[J].生态环境学报,2015,24(1): 22-28. [12]吴燕锋,巴特尔·巴克,李维,等.基于综合气象干旱指数的1961—2012 年阿勒泰地区干旱时空演变特征[J].应用生态学报,2015,26(2):512-520. [13]包云轩,孟翠丽,申双和,等.基于CI指数的江苏省近50年干旱的时空分布规律[J].地理学报,2011,66(5):599-608. [14]刘可群,李仁东,刘志雄,等.基于CI指数的湖北干旱及其变化特征分析[J].长江流域资源与环境,2012,21(10):1274-1280. [15]刘兰芳,陈涛,肖志成,等.衡阳市气象干旱诊断指标与农业旱灾风险关系研究[J].衡阳师范学院学报,2015,36(3):50-55. [16]刘兰芳,肖志成,陈涛,等.2013年中国南方地区农业旱灾风险评估[J].水土保持通报,2015,35(2):274-278. (责任编辑:陈海涛) Features of Spatial-temporal Variation Characteristics of Meteorological Drought Frequency in Hengyang Basin LIU Lanfang1, CHEN Tao2, XIAO Zhicheng1, ZHOU Songxiu1, DENG Meirong1, TAN Qingshan1 (1.Hengyang Normal University, Hengyang 421002, China; 2.Hengyang Meteorological Bureau, Hengyang 421001, China) Utilizing the daily meteorological datum of seven stations from 1960 to 2013 in Hengyang basin, such as temperature, precipitation and so on, this study investigated the temporal and spatial variation characteristics of meteorological drought frequency by using trend analysis, Mann-Kendall test analysis and ArcGIS technology. The results indicated that the frequency of drought presented a slowly increasing trend in the past 54 years in Hengyang basin, and the increase was 0.099 7% each year, and the frequency of mild and moderate drought presented a slowly decreasing trend, but the frequency of severe and extreme drought increased significantly. The frequency of meteorological drought in Hengyang basin was significantly different, and it was the largest in autumn, which was 40.26%, the possibility of meteorological drought in spring was minimal, it was only 9.84%. The distribution of frequency suggested that the high dangerous regions of meteorological drought located in Hengnan County, Qidong County and Hengyang County, and the low dangerous regions of meteorological drought located in Hengshan County, Hengdong County, Leiyang County and Changning County. Temporal and spatial regularity of meteorological drought investigated in the article was in agreement with the temporal and spatial variation characteristics of agricultural drought. The methods of determining drought according to composite index of meteorological drought have certain instructive significance to prevent and fight drought. meteorological drought frequency; composite index of meteorological drought; spatial-temporal variation; the Hengyang basin 2015-11-20 国家自然科学基金资助项目(41171075,71273081);湖南省高校科技创新团队支持计划资助项目;湖南省重点学科人文地理支持项目。 刘兰芳(1965—),女,湖南祁东人,教授,博士,主要从事区域自然灾害方面的研究。E-mail:741291694@qq.com。 10.3969/j.issn.1002-5634.2016.01.004 TV124;P339;TU528 A 1002-5634(2016)01-0024-052 结果与分析

3 结果与讨论