泰山脚下铸丰碑

2016-10-24

24岁,他放弃乡镇机关工作,成为大陡山村带头人;

21年,他扎根基层,把一个出了名的穷村乱村变成了富裕村,打造成为全国文明村;

142天,他在从事专职扶贫工作的短暂时间内,跑遍全区所有的贫困村,用脚步丈量民情,用赤诚赢得民心,一心一意扑在扶贫开发事业上;

46岁,他匆匆走完了生命的里程,用短暂的一生谱写了扎根扶贫一线,服务贫困群众的动人篇章。

他,就是全国劳动模范、山东省优秀共产党员,泰安市岱岳区扶贫办原副主任、大陡山村原党支部书记苏庆亮。

“父老乡亲需要我,不管有多难,都要挑起这副担子”

大陡山村地处泰山西南麓,三面环山,一面临水,村里大大小小能叫上名字的山头有13个。曾经的大陡山村,种啥庄稼都长不好,村集体要啥没啥,家家生活清苦。

1970年4月,苏庆亮出生在这里。1988年职高毕业回村担任团支部书记,1991年调入天平店乡担任乡团委副书记、党政办副主任。二十出头的年纪,肯吃苦、有能力,领导看重他,同事羡慕他,是大家公认的有前途的好“苗子”。

1994年初,乡党委派他回村担任党支部书记。那时的大陡山村,在当地出了名的穷、乱、差,村集体负债近50万元,村民人均收入只有千把块,三年换了两任党支部书记,工作考核年年倒数第一。

听说他要回村任职,父亲坚决反对:“村里情况很复杂,咱不能放下乡里安稳工作,捅这个马蜂窝。”他心里也犹豫怕干不好,但面对组织信任和父老乡亲的期待,他毅然决定回大陡山。“我是土生土长的大陡人,父老乡亲需要我,不管有多难,我都要挑起这副担子。”就这样,苏庆亮放弃了稳定的机关工作,回到了生他养他的小山村,一干就是15年。

“只要能让大陡山富起来,就是搭上这条命,也心甘情愿”

当初,上任伊始,面对穷乡僻壤,荒山秃岭,苏庆亮向党员群众立下铮铮誓言:“只要能让大陡山富起来,就是搭上这条命,我也心甘情愿。”

可是,大陡的出路到底在哪里?为找到好的发展路子,苏庆亮尝试过套种菠菜,结果卖不出去,烂在地里;买推土机搞工程,还是赔了本。面对失败,苏庆亮不服输,不断寻找新的致富途径,带着党员和群众代表到莱芜房干、浙江滕头、江阴华西等地参观学习,经过集思广益、反复讨论,确定了集体运作、靠山吃山、做大绿色产业的发展思路,把1800亩荒山变成花果山,建成全村的“绿色银行”。

“认准的事就要干到底。”2001年,在召开群众代表大会商议建设集体苗圃时,多数群众不支持,“万一赔了怎么办?”苏庆亮当场承诺:“我们13个党员干部每人集资1万元,先发展10亩,赔了个人承担,挣了归集体!”让大家没想到的是,10亩苗圃当年就为村集体盈利5万元。

为继续做大绿色产业,苏庆亮先后十几次到南方学习考察茶叶种植,无数次邀请林科院专家来村指导,掌握了全套“南茶北种”技术,带领群众发展有机茶园600多亩,成为全村支柱产业,并辐射带动周边村发展茶园1500多亩。而在苗圃和茶园建设初期,为看护好苗木,苏庆亮每天晚上带着铺盖,睡在野外用玉米秸搭成的窝棚里,一守就是两个月。

2009年,全省统一组织面向优秀村干部招考乡镇公务员,苏庆亮以优异成绩被录取。是为了全村父老继续留在村里,还是为了个人前途重返机关?接到报到通知,他心里非常纠结。一边是体面而稳定的国家公务员,那是全家人对他的希望,一边是撒遍他青春和汗水的大陡山,那里有盼望脱贫致富的父老乡亲。茶园正在扩大规模,发展项目刚刚起步,接班人还没有培养成熟,大陡山村整体发展正处在爬坡过坎的关键时期。

消息传到村里,群众担心好书记被调走,老党员、老干部一拨拨来了,推心置腹,希望他留下来继续带大家向前奔。村民更是推选了十几名代表到办事处“请愿”,要把“当家人”留下来。“群众信任我,村里发展需要我,这个时候我不能一走了之。”共产党员应有的担当坚定了他留下来的决心。经区、街两级协调,苏庆亮最终留了下来。

由于工作突出,2011年11月乡镇换届时,苏庆亮又被选拔为天平街道办事处副主任。面对又一次机会,他心里放不下的仍是大陡山村,再次向组织提出留村任职申请。

20多年来,苏庆亮带领党员群众绿化荒山、栽植各类树木苗木70余万株;发展苗圃460亩,苗木品种30多个,建起金陡山网站,年销售苗木200万株,村集体年增收30万元,安置村劳动力100多人;种植茶园430亩,投资500万元建起泰山极顶茶苑,形成种植、加工、销售一条龙的有机茶生产经营模式;开发乡村旅游,建起以休闲观光、采摘、品尝、餐饮、度假、绿色长廊建设为重点的“凤凰山旅游接待中心”,年接待游客两万人以上,年增加村集体收入50多万元。

20多年来,苏庆亮克服一个个困难,为大陡山村建起茶厂、砖厂、旅游接待中心、青少年拓展训练中心等一个个集体项目。依托良好的生态环境和文化资源,大陡山成为山东省旅游特色村。截至2015年底,村集体总资产达到1亿元,集体经营性收入突破500万元,村民人均可支配收入1.4万元;村里建起高标准幼儿园、小学、文化大院,孩子免费入学还有补贴;60岁以上老年人全部免费加入“银龄工程”、城镇医保和新农保,在医保报销基础上,村里再补贴35%的药费,另外还为每名老年人每月发放100元生活补助金;全省第一个农广校村级教学点在大陡山开班,群众可以不出家门就能拿到中专文凭。

走进大陡山村,松柏簇拥、瓜果飘香,昔日的“穷陡山”、“荒陡山”变成了今天的“金陡山”、“绿陡山”,村集体先后被授予全国文明村、全国生态文化村、山东省先进基层党组织等荣誉称号。

“我是共产党员,有困难我来办”

苏庆亮关心百姓疾苦,把群众当亲人,在他的笔记本上写着“时刻不要忘记自己是一名共产党员,所肩负的职责是什么——为民!”无论谁家有困难,他都记在心上,千方百计排忧解难。“我是共产党员,有困难我来办”,这是苏庆亮对全体村民做出的郑重承诺。

贫困户耿继翠孙女患有脑瘤,需要住院手术治疗,苏庆亮多次到济南帮着协调;张德海身体常年有病,两个孩子年幼,家庭生活十分困难。苏庆亮不但帮他家翻修了旧房子,还定期资助两个孩子上学;霍守平孙子呛了气管,苏庆亮顾不上吃饭,亲自送到医院帮忙挂号、找专家,和家属一起守在手术室外,直到孩子脱离危险;苏珠广的老伴车祸截肢,苏庆亮一趟趟跑相关部门,帮助申请大病保险救助;刘光荣儿子考上大学,学费不够,苏庆亮就自己掏出500块钱……

浇地难是大陡山村群众最期盼解决的问题,也是村里最头疼的难题。经多方研究探讨,需要在南山修建一座扬水站引水上山。为了工程,苏庆亮没黑没白盯在工地上,工程竣工前关键时期,爱人生孩子,他硬是没回去看一眼。

“干工作就要有一不争二。”苏庆亮对自己、对工作的要求非常高,达不到想要的标准,就自责不已。遇到难题疙瘩解不开,就夜不能寐,常常凌晨两三点钟找来村干部商量。长期超负荷、透支式的工作状态,让他积劳成疾,患上高血压、心脏病、神经性耳聋。近几年,总是随身带着药片,实在撑不住了才到医院住上几天,却常常为了村里的事,拔下针头就走。苏庆亮常挂在嘴边一句话:“说一千道一万,让群众幸福满意是关键。”

谁心里有群众,群众心里就有谁。一次,苏庆亮生病,家住村西、90岁高龄的王奶奶知道后,一大早就踮着小脚,蹒跚着走了很久才到他家。看着劳累过度病倒在床的苏庆亮,老人含着热泪说:“孩子,你可不能得病,全村可都指望着你哩。我要能替你生病多好啊!”

“我和老百姓感情深,愿意干一辈子扶贫”

20多年来,苏庆亮加班加点、日以继夜带领大陡山村一次次实现经济跨越发展,群众生活一天比一天好起来,可他的身体却慢慢垮下来。2015年8月,多次因心脏问题住院治疗的苏庆亮,看到把村里接班人培养成熟了,村里的发展也步入健康快速发展的轨道,就辞去了大陡山村党支部书记职务。

可是,为更好地推动扶贫攻坚工作,把大陡山村脱贫致富的经验推广到全区,区里任命苏庆亮担任扶贫办公室副主任。2016年3月4日,是苏庆亮到区扶贫办报到的日子。上午区委刚宣布任命,下午就进入工作状态。“我和老百姓感情深,愿意干一辈子扶贫”,在与同事见面会上,他饱含深情地说。

岱岳区是泰安市扶贫工作重点区县,全区省贫困标准以下贫困人口18032户、32166人,分布在全区17个乡镇的82个贫困村。为绘制扶贫工作地图,掌握第一手资料,苏庆亮带领有关人员3个月内跑遍所有贫困村。

苏庆亮的微信名称是“业精于勤”,而“勤”字正是对他工作最好的写照。每天一进办公室,他就像上紧了发条的钟表,一刻不停。每天他都到得很早,为了研究落实扶贫政策和寻找贫困村、贫困户脱贫措施,他像一头不知疲倦的老黄牛,勤勤恳恳。他的两本笔记本密密麻麻写满了每天干的扶贫工作:3月15日,今天去马庄:刘大坡、汶口、和平村、角峪、洪河、南角峪、范镇孟庄调研,一整天的时间,到区政广场已晚上7点多……

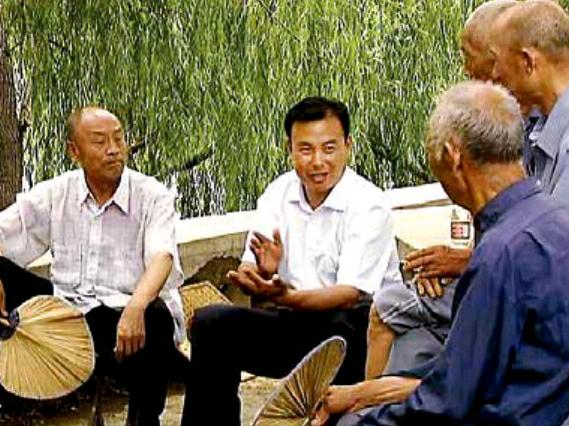

进村入户走访时,他与村干部坐下来商量发展思路,与贫困户手拉手谈心。大家都说:“苏主任没架子,能和老百姓坐到一起,拉呱到一块。”

干了20多年的村支部书记,苏庆亮将一个穷村、弱村变为全国有名的文明小康村,也让他成为了一名扶贫专家,对于乡镇和村级在扶贫工作中不理解、完不成的工作,他一出面就迎刃而解。角峪镇泉上村是省定扶贫工作重点村,贫困户81户,贫困人口117人,地理位置偏僻,资源匮乏,村级带动致富能力弱,村干部畏难发愁。苏庆亮先后跑了三四趟,主动坐下来和驻村“第一书记”、村“两委”干部一起商讨村级发展路子,研究扶贫产业项目和贫困群众脱贫措施,制定乡村发展规划,确定流转土地发展大棚葡萄、大棚草莓等特色种植,利用古迹发展乡村旅游的路子。通过协调成功引进深圳邵伟华易学研究服务中心1200万元资金,用以建设华严寺民俗观光旅游区和芦湖泉韵农家馆。

在生命最后的一段日子里,他的身体每况愈下。有时说着话,耳朵突然听不见了;有时开着车,忽然头晕眼花。但他仍坚持工作,分管的工作一点也没落下,上级安排的工作总是尽心尽力干好,每天还在微信中定期更新扶贫工作信息,直到去世前一天,还发了2条和扶贫有关的信息。

“要让党员群众信任咱、跟着咱走,咱自己先要行得正”

苏庆亮为大陡山村创造了亿万资产,带领百姓走上了脱贫致富奔小康的路子,自己的家里却还不如普通村民富裕。至今,一家三代六口人还住在村内的平房里,院子像个走廊,面积不足10平米,屋子没装修,也没像样家具,有的只是满墙的奖状和他与各级领导的合影以及一摞厚厚的工作笔记。

工作21年来,他没到群众家里吃过一顿饭,没收过群众一瓶酒、一包烟,有时帮群众办了事,人家给他送箱酒、拿条烟,放下就走,每次他都再让家人原封不动地送回去。以前,苏庆亮喜欢喝茶,但自从村里有了茶园,他就戒了茶,有人问他,他解释说,“其实我也不是不想喝,就是怕别人说自己沾集体的光,影响村干部形象。”

别看村里富了,可苏庆亮一直很“抠门”。2013年,村集体收入已达到300多万元,他带着村干部外出考察茶叶加工设备,还总是到小饭馆吃面条。

“要让党员群众信任咱、跟着咱走,咱自己先要行得正。”苏庆亮生前总是这样说。每天早上7点他准时召开村“两委”干部碰头会;每月召开一次全体党员会,雷打不动。由他探索推行的村级“四三工作机制”、农村党员“挂牌亮诺”等制度,在全区得到推广。头几年,针对群众反映最强烈的土地分配不均问题,他对村干部提出一条原则:好的地块必须先让给困难户,孬的分给村干部。由于干部带了头,整个土地调整过程公开公正、进展顺利。有户村民不相信村干部有这么高的觉悟,怀疑他们变着法占便宜,夜里偷偷丈量了苏庆亮家的地,结果不但不多,还少了半分。

“没有家庭的支持,我也到不了今天,我可以拍着胸脯说,对得住村里的老少爷们儿!但,我对不住家人。”苏庆亮整天忙于村里的工作,家庭的担子都压在了妻子孟广琴身上,要种地要照料两个孩子,还要照顾老人,孟广琴像个旋转的陀螺,放下家里的,拾起地里的,瘦弱的她像个男人一样,挑起家庭的担子。每到夏忙秋收,孟广琴脖子上都挂着车襻,推着独轮车往山上拱。为补贴家用,有两三年时间,她跟着村里的包工头干小工,搬砖、推沙子、送水泥。和苏庆亮结婚时,因为条件所限,没拍婚纱照。这些年,每到结婚纪念日,她就问丈夫,“哪天你能抽点空,咱俩也补上一张婚纱照吧?”苏庆亮总说,“忙过这阵子吧。”没想到,这个再简单不过的愿望却成了永远的遗憾。

上大三的女儿,从来没和父亲过过一个完整的周末;儿子已上初中,苏庆亮从没参加过一次家长会;父母年事已高,母亲因糖尿病失明,作为独子,却很少有时间陪在他们身旁。

2016年7月24日,苏庆亮走完了他短暂而忙碌的一生,离开了他深爱的家人和大陡山的乡亲。几千名大陡山村民和附近群众自发为苏庆亮送行,送葬队伍绵延一公里长,村民们失声恸哭。晴朗的天空突然下起大雨,仿佛为大陡山的好儿子致哀。

村民刘光荣说:“庆亮啊庆亮,你这孩子的心怎么恁么狠呢!把全村人撇下,说走就走了!你知道,你这一走,比用刀子扎俺的心还难受啊!”

在大陡山村做花卉生意、与苏庆亮打了19年交道的苗木老板夏凤银连夜驱车1000多里,从江苏老家赶回大陡山,参加遗体告别仪式。安葬的当晚,他带了三瓶酒来到墓地,按照家乡风俗为苏庆亮守灵。他跪在墓前,打开一瓶酒,喝一口,往墓上倒一口,擦一把眼泪,哭诉一阵子。“兄弟,还记得吗?19年前,为发展村里的苗圃,你通过熟人找到我,我第一次来大陡山,是从京沪高速泰安西站口下的车。你早晨4点多钟就骑着自行车来接我,我白天培训苗木栽培技术,晚上就吃住在你家里……这些年,你从没难为过我,没收过我一分钱的礼,没吃过我一顿饭。我在外闯荡大半辈子,从没见过像你这么好的人。生前你没喝过我一口酒,今天兄弟你不在了,咱哥俩好好喝一场吧。”

“大山之子,忠魂永在;公仆情怀,光耀岱岳。”苏庆亮走了,带走了人们对他不尽的追思,却留给我们一种新时期共产党员艰苦创业、甘于奉献的拼搏精神,一种优秀扶贫干部忠诚履职、勇于担当的为民情怀。

苏庆亮,用年轻的生命,在巍巍泰山脚下铸起一座不朽的丰碑。