流域水质变化驱动力研究进展

2016-10-21龙浩然

摘要从人类社会发展和自然环境变化两个角度梳理出驱动流域水质变化的主要因子,即人口、经济、技术、政治、土地利用及气候变化,综述了各驱动因子与水质变化的相关研究,总结了定量分析方法,并提出了研究流域水质驱动力应从整体出发,考量所有驱动因子的可能影响,引入系统动力学和遥感技术等新的研究方法。

关键词流域水质;气候变化;土地利用;社会发展;系统动力学

中图分类号S181文献标识码A文章编号0517-6611(2016)04-091-03

Research Progress of Driving Forces of Water Quality in Watershed

LONG Haoran (College of Environmental Science and Engineering,Tongji University,Shanghai 200092)

AbstractWe distinguished the driving forces of water quality change in watershed from both social and natural aspects.These driving forces included population,economy,technology, policy,land use and climate change.We reviewed the relevant researches on the relationship between these driving factors and water quality change,and summarized the quantitative methodologies.According to the literature review,we proposed to build driving force model containing all the factors,and introduced system dynamics and remote sensing technology.

Key words Watershed water quality; Climate change; Land use; Social development; System dynamics

流域是以分水岭为界的一个河流、湖泊或海洋等所有水系所覆盖的区域,以及由水系构成的集水区[1],是以河流為中心的人-地-水相互作用的自然-社会综合体,以水为纽带,将人类发展与流域自然体连接为一个不可分割的整体[2]。作为人类生活的聚集区,流域及其水系是人类的主要水源地,也是人类污染物排放的集中地,人类活动产生的污染物通过流域水系,最终进入河流、湖泊或海洋。流域水资源不仅是居民生活用水的主要来源,还是生态环境中最活跃、影响最广泛的因素。流域水质状况受到流域内自然环境和人类活动的影响,自然环境包括流域内土地利用变化和由气候变化引起的水温和径流的改变,人类活动包括由人口、经济、技术、政治等社会发展因素的改变引起流域污染负荷的变化。流域的生态环境、物理结构和地质地貌受人类频繁活动干扰,流域水质也会受到负面影响,因此研究人类社会发展及自然环境改变对流域水质的影响,对流域水质管理和政策制定具有重要意义。笔者综述了流域水质变化驱动研究进展,并提出了相关建议,以期为流域水资源综合管理提供更加全面可靠的依据。

1驱动流域水质变化的主要因子

1.1人类社会发展环境问题伴随着人类社会发展而出现,人类活动对流域水质影响主要体现在:湖泊富营养化、水中溶解氧降低、有毒有害物质进入水体等方面。人类社会的发展从人口、经济、政治和技术4个方面体现,笔者分别概述这4个方面的变化对流域水质可能产生的影响。

1.1.1人口。流域人口的增长带来更多的生活污水,当某些地区的人口增长超过环境容量,会导致污水处理厂处理能力不足,大量生活污水被排入流域,从而引起流域水质的变化[3-4]。同时,人口的增长需要更多的消费品来满足人口需求,但在生产和消费过程中可能产生更多的污染物。不可忽视的是,人口的增长将使土地利用的格局和强度发生改变;在较长一段时期内,人口增长对空间及生产生活资料的需求将促使土地利用类型和强度发生改变;人口大规模迁移也会造成流域土地利用格局发生变化[5-6],土地利用格局和强度的改变也会对流域水质造成影响。

1.1.2经济。经济发展与河流水质关系的量化研究最初来源于环境库兹涅兹曲线(EKC)的研究,Grossman等[7]将欧洲和美洲22个国家的河流水体生化需氧量、大肠杆菌和重金属浓度作为环境指标,研究其与人均GDP和收入的关系,发现了人均收入与3种环境指标的“倒U型”曲线关系。经济增长与流域水质变化不一致,对某一区域来说,经济增长初期流域水质可能变差,在经过一段时间的发展以后流域水质可能出现好转。张珊珊等[8]利用主成分分析和相关分析方法研究了2000~2012年千岛湖流域水环境与经济发展的关系,发现千岛湖水质改善的转折点出现在2008年。吴玉萍等[9]选取1985~1999年北京市经济与环境数据,通过二次回归模型发现,北京人均GDP与各环境指标的演替轨迹呈现显著的EKC特征。李中杰等[10]通过分析1988~2009年滇池流域社会经济发展和水环境变化情况,发现滇池流域水质随经济的增长持续恶化。

1.1.3环境。当人口和经济增长对流域水质造成破坏之后,流域水质的变化可能会反作用于人类社会,促使人类社会通过一定的环境政策或法规改善流域水质。环境政策的改变会长久地改变人类对环境的影响,特别是法律作为公众、政府及市场的共同行为准则规范了人类活动作用于环境的限度。美国《清洁水法》制定实施之后,河流沿岸点源污染开始显著减少,水环境得到持久改善[11]。对流域而言,流域水环境政策和治理方案的建立会对流域水质产生重要影响。2007年上海通过《苏州河综合治理方案》后水质逐渐得到改善,到2010年苏州河已重现鱼虾。从这个角度看,政策方案的建立和改变可能成为流域水质变化及其重要的驱动力[12]。

1.1.4技术。流域生产技术和污水处理技术的提升有助于流域水质的改善,从排污角度来看,清洁生产技术的使用有助于减少污染物的产生;从治污角度看,流域污水处理厂处理技术的提升有助于降低排入天然水体的污染物浓度,减少入水污染负荷,从而达到改善水质的目的[13]。

1.2自然环境自然环境的改變对流域水质的影响较为显著[14-15],土地利用类型的变化对水循环及物质运输产生较大影响,地面物质通过地表径流、溪流、河流等从土地进入水体,引起受纳水体物理、化学及生物过程的变化,从而使土地利用的类型与相关水体的水量和水质显示出很强的相关性[16]。肥料施用导致水体中硝酸盐和磷增加,有研究发现,京津地区半自然流域中总氮、总磷和氨氮浓度与不透明水面、农业用地、植被3种土地利用类型的比例相关[17]。建设用地的增加代表人类活动加剧,而林地的减少将造成水土流失,将氮、磷等元素带入水体。有研究表明,水体中总氮、总磷及大肠杆菌浓度与农业用地、居民用地和商业用地面积呈现正相关,而与林地面积呈现负相关[5]。研究流域土地利用变化对流域水质的影响,需要在流域空间建立水体缓冲区,考察缓冲区内土地利用的变化[18]。

目前,有关于气候变化对流域影响的研究较多,以对地表径流量的研究较多,而对水质的研究较少。全球性的气候变暖已经得到众多证据支持[19-20],气候对水生态系统的影响很大,改变水体生态系统可能会改变水质。在对流域水质变化特别是富营养化的研究中,气候变化引起的温度变化是不可忽视的因素。

2不同流域水质驱动因子与流域水质的关系

由于地域、自然及社会发展条件的不同,对不同流域而言,各水质驱动因子对流域水质变化的作用不同(表1)。刘慧丽等[21]发现,近30年来鄱阳湖流域拓林湖水质有先变差后改善的趋势,其变化的驱动力主要是流域内人口数量增加与城镇化工业化进程加快导致滨湖区生态遭到人为破坏,入湖污染负荷逐年增加。李昆等[22]利用GIS空间插值技术揭示了2012年丰水期洪湖水质空间变异特征,反映出人类活动、土地利用类型和环境因子之间相互作用对洪湖水环境产生巨大影响。黄沈发等[23]采用灰度关联技术分析了水环境质量与社会经济结构的关联,发现黄浦江上游水环境质量与土地利用格局、上游水质、工业发展、人口密度有较好的关联性。王超等[24]通过因子分析发现,海河流域的城市化过程和农村社会经济发展对河流水体污染物浓度水平的影响显著。谢红彬等[4]将环境演变的人文驱动因素归纳为人口发展、经济发展、城市化、土地利用,将其与太湖流域水环境耦合,发现其耦合关系经历了干预、干预-弱制约、干预-制约、干预-强制4个阶段。高伟等[25]通过1980~2011年抚仙湖水质监测数据,建立水质指标与驱动因子之间的灰色关联模型,发现人口数量和水温是主要驱动水质变化的因子,灰度关联系数达到0.7以上的强相关水平。孙金华等[26]通过分析1999~2009年滇池水质时空变化特征发现,城镇用地比例、人口密度、单位土地GDP是滇池草海部分与外海部分相差悬殊的主导因子,而人口和经济的急剧增长是草海水质下降的根本驱动力;胡兰心[27]通过对2000~2009年上海市生活污水排放量与人均GDP值、城市化指数建立向量回归模型,发现污染物排放与人均GDP变化存在单向格兰杰因果关系,人均GDP增长是导致生活污水排放量增加的重要原因,但该研究并未将人口因素纳入模型中。童保铭[28]通过分析2000~2006年北运河水系的时空变化特征发现,人口总量及第三产业比重与北运河水质有良好的线性关系。陈佳勃[29]分析了曹娥江水系水质的时空变异,发现城镇土地面积比是水质变化最重要的解释变量。Eziz等[30]发现1996~2000年新疆吐曼河水质变化的主要驱动力是当地的工业化、人口过度增长和土地利用变化。Teixeira等[15]通过分析1990、2000和2006年葡萄牙蒙德古河土地利用变化以及驱动土地利用变化的原因,发现土地利用的改变影响了流域水质,其背后的驱动因素是人口增长、工业扩张和城市化。

3流域水质驱动因子与水质指标的量化研究方法

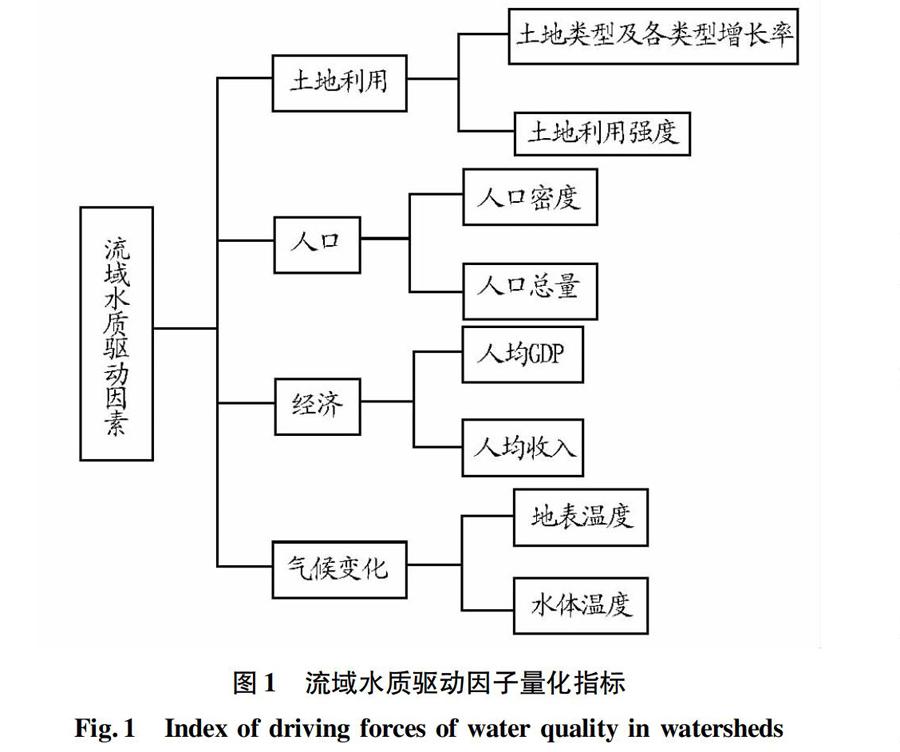

研究人类活动与流域水质的关系,需要将各人类社会活动因子和流域水质进行量化(图1)。从目前的研究来看,土地利用因子可以被量化为流域内各土地类型比例和土地利用的强度;气候因子可以被量化为当地温度;人口因子可以被量化为人口总量和人口密度;经济发展可以被量化为人均GDP、人均收入和产业结构;技术与政治尚以定性分析为主。

由于各驱动因子对流域水质的影响需要在较长一段时期内进行观察,这就需要收集和分析各驱动因子的量化指标随时间的变化。在各驱动因子随时间变化的研究中,时间序列分析是常用方法,用以观测驱动因子量化指标随时间变化的趋势。在驱动因子量化指标与水质指标的相关关系研究中,相关性分析是常用方法,其典型表现是水质指标会随某个驱动因子量化指标变化,呈正相关或负相关关系。在各驱动因子量化指标对流域水质变化的贡献度的差异研究中,常采用灰度关联模型计算各量化指标与水质指标的关联度,从而区分出对流域水质变化影响最大的驱动因子。

44卷4期龙浩然流域水质变化驱动力研究进展4建议

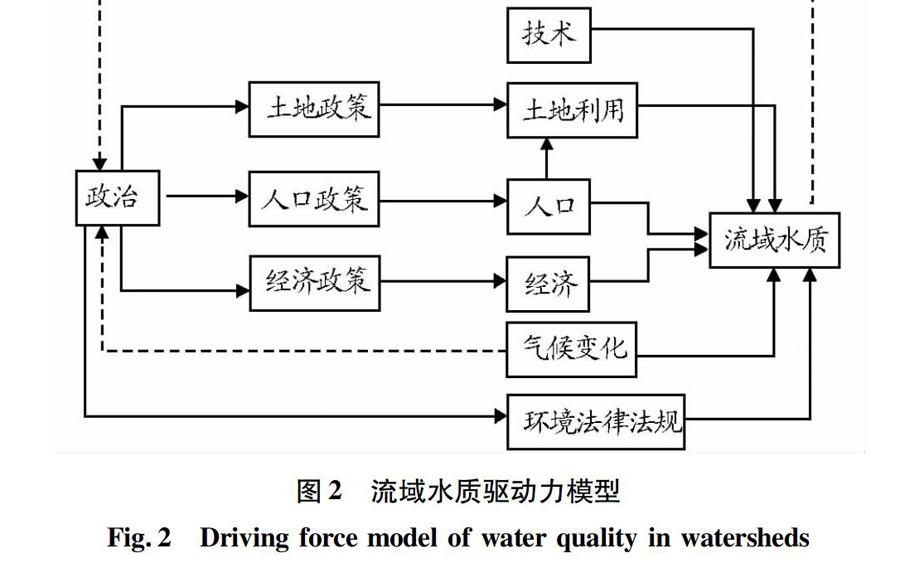

从当前的研究来看,在流域尺度上进行人类活动与水质变化的定量研究主要集中在土地利用、人口及经济3个因素,而对气候变化及可能产生重要影响的技术升级和政策变化的关注较少。气候变化引起全球温度的变化已经得到很多证据的支持[19-20],而其引发的流域水温上升对流域水质影响的研究却鲜见报道,水温是藻类繁殖的关键因素,在研究水质富营养化过程中是不可忽略的因子。技术、政策和法规被认为是恒定不变的量,虽然不直接作用于水体,但与流域水质呈耦合关系。当流域水质变差时,将可能推动技术变革、政策转变和法规建立;当技术升级,政策法规建立实施之后,流域水质可能得到持续的改善。因此,在研究流域水质变化的驱动因素时,技术和政治方面的因素不可忽略。相比以往的模型,笔者提出的流域水质驱动力模型如图2所示。

相较于以往研究水质变化驱动力时将人口与土地利用因子当作独立变量的做法,该模型指出人口因素作用于流域水质的同时也作用于土地利用格局,人口增长不仅增加水污染负荷,还会改变地表景观格局,进而影响水质;同时,政策因素被纳入其中,土地政策、人口政策、经济政策及环境法律法规的改变将使影响流域水质的驱动因子發生改变,从而达到改善水质、保护水生生态系统的目的。而气候变化除作用于水质之外,也将对改变政策起到一定作用。

在对流域水质和各驱动因子的量化及研究方法上,当前的研究常使用灰度关联理论,但灰度关联理论只能区分每种驱动因子的相关度,难以对其驱动因子与水质因子之间的关系做出定量的说明。多元回归分析是确立驱动因子与单个水质因子之间量化关系十分有效的方法,但这种方法难以对各驱动因子作用于水质的机理做出解释。系统动力学定量模型通过系统流图抽象地反映出系统动态过程[31],结合流域水质及其社会和自然驱动因子,利用系统动力学的定量方法和流域水质驱动力模型可以揭示出各驱动因子与流域水质的相互作用关系,是今后研究可以借鉴的方法。运用系统理论需保证带入数据的正确性,其最重要的原则之一就是系统中的信息不应该被扭曲、延迟或隐瞒,如果信息流被扭曲,一个系统就难以正常运转。

目前定量遥感被广泛运用于水质研究中[32],相比于传统监测断面监测水质的方法,定量遥感能够快速方便地观测流域整体的水质情况。目前,流域水质驱动力研究中对历史数据的需求抑制了定量遥感的使用,但定量遥感在观测水质空间异质性和整体水域方面的优势将使其越来越广泛地运用于流域水质变化的驱动力研究中。

参考文献

[1] 阮本清.流域水资源管理[M].北京:科学出版社,2001:5-20.

[2] 龙宇晓.作为方法的流域[R].第四届人类学青年论坛,2014.

[3] 吴舜泽,夏青,刘鸿亮.中国流域水污染分析[J].环境科学与技术,2000,23(2):1-6.

[4] 谢红彬,虞孝感,张运林.太湖流域水环境演变与人类活动耦合关系[J].长江流域资源与环境,2004,10(5):393-400.

[5] TONG S T Y,CHEN W.Modeling the relationship between land use and surface water quality[J].Journal of environmental anagement,2002,66(4):377-393.

[6] OSBORNE L L,WILEY M J.Empirical relationships between land use/cover and stream water quality in an agricultural watershed[J].Journal of environmental management,1988,26(1):9-27.

[7] GROSSMAN G M,KRUEGER A B.Economic growth and the environment[J].Quarterly journal of economics,1995,110(2):353-377.

[8] 张珊珊,张落成,李刚,等.千岛湖流域水质变化与经济发展耦合协调性发展[J].湖泊科学,2014,26(6):948-954.

[9] 吴玉萍,董锁成,宋键峰.北京市经济增长与环境污染水平计量模型研究[J].地理研究,2002,21(2):239-246.

[10] 李中杰,郑一新,张大为,等.滇池流域近20年社会经济发展对水环境的影响[J].湖泊科学,2012,24(6):875-882.

[11] ADLER R,干海珠.清洁水法起作用了吗?[J].世界环境,1995(2):18-21.

[12] 朱锡培.苏州河环境综合整治让城市更美好[C]//上海市环境科学学会2008年学术年会论文集.上海市环境科学学会,2008.

[13] 喻泽斌,姜文超,龙腾锐.漓江流域城市污水处理技术研究[J].给水排水,2005,31(12):25-30.

[14] MATTIKALLI N M,RICHARDS K S.Estimation of surface water quality changes in response to land use change:Application of the export coefficient model using remote sensing and geographical information system[J].Journal of environmental management,1996,48(3):263-282.

[15] TEIXEIRA Z,TEIXEIRA H,MARQUES J C.Systematic processes of land use/land cover change to identify relevant driving forces:Implications on water quality[J].Science of the total environment,2014,470/471(2):1320-1335.

[16] GBUREK W J,FOLMAR G J.Flow and chemical contributions to streamflow in an upland watershed:A baseflow survey[J].Journal of hydrology,1999,217(1):1–18.

[17] 王娇,马克明,张育新,等.土地利用类型及其社会经济特征对河流水质的影响[J].环境科学学报,2012,32(1):57-65.

[18] ANNE D,JOHANNA M,SASCHA K,et al.Effects of changes in the driving forces on water quality and plankton dynamics in three Swiss lakeslongterm simulations with BELAMO[J].Freshwater biology,2013,58(1):10-35.

[19] DAI A.Increasing drought under global warming in observations and models[J].Nature climate Change,2013,3(1):52-58.

[20] COOK J,NUCCITELLI D,GREEN S A,et al.Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature[J].Environmental research letters,2013,8(2):24024.

[21] 刘慧丽,戴国飞,张伟,等.鄱阳湖流域大型湖库水生生态环境变化及驱动力分析:以柘林湖为例[J].湖泊科学,2015,27(2):266-274.

[22] 李昆,王玲,李兆华,等.丰水期洪湖水质空间变异特征及驱动力分析[J].环境科学,2015,36(4):1285-1292.

[23] 黄沈发,王敏,车越,等.平原河网地区水源地水质对土地利用变化的响应:以黄浦江上游水源地为例[J].生态与农村环境学报,2006,22(4):14-19.

[24] 王超,单保庆,秦晶,等.海河流域社会经济发展对河流水质的影响[J].环境科学学报,2015,35(8):2354-2361.

[25] 高伟,陈岩,徐敏,等.抚仙湖水质变化(1980-2011年)趋势与驱动力分析[J].湖泊科学,2013,25(5):635-642.

[26] 孙金华,曹晓峰,黄艺.滇池水质时空特征及与流域人类活动的关系[J].湖泊科学,2012,24(3):347-354.

[27] 胡兰心.基于时间序列分析的上海水质变化趋势及社会经济驱动研究[D].上海:华东师范大学,2014:5-30.

[28] 童保铭.北运河水系河流水质时空变化及驱动力研究[D].北京:首都师范大学,2009:1-35.

[29] 陈佳勃.人类活动和自然因子对流域水质影响的定量评估与河流营养物基准研究[D].杭州:浙江大學,2014:2-40.

[30] EZIZ M,YIMIT H,MUHAMMAD A,et al.The variation in water quality of urban river and its driving rorces[C]//Proceedings of the bioinformatics and biomedical engineering,2008.The 2nd International Conference on.ICBBE,2008.

[31] FORRESTER J W.Industrial dynamics[J].Journal of the operational research society,1997,48(10):1037-1041.

[32] PALMER S C,KUTSER T,HUNTER P D.Remote sensing of inland waters:Challenges,progress and future directions[J].Remote sensing of environment,2015,157:1-8.