洁净和身体:西双版纳傣族园“送寨子”仪式空间研究

2016-10-20孙九霞

孙九霞 李 毓

(中山大学,广东 广州 510275)

洁净和身体:西双版纳傣族园“送寨子”仪式空间研究

孙九霞李毓

(中山大学,广东广州510275)

傣族节庆仪式活动备受学界关注,但是多数研究忽略了地方仪式中行动主体的“身体在场”,对于南传佛教与原始信仰相互融合的村寨集体性仪式空间缺乏相应的理论阐释。运用道格拉斯的人类学身体象征理论和“洁净”概念视角,通过田野调查,探讨西双版纳傣族园景区曼春满村民“送寨子”仪式主体的身体表达和空间流动所蕴含的象征意义、仪式中社会秩序的变迁及其动因,可以发现:“送寨子”仪式各阶段隐含了多维度的身体实践和象征意义;旅游中的主客互动、旅游经济利益的驱动,促使村民对旅游采取开放、包容的态度,从而带动仪式社会秩序的变迁,主要体现为旅游情景中仪式时间和空间的让渡;仪式物质边界的形式化维系和精神边界的选择性忘却;旅游主客互动下仪式参与人群的多元化,导致仪式空间从封闭向开放转变。

洁净;身体;边界;“送寨子”仪式;西双版纳傣族园

一、问题的提出

仪式是人类历史上最古老、最普遍的一种社会文化现象。20世纪60—70年代民族旅游兴起以来,游客与东道主在旅游情景中的凝视和接触所引起的地方仪式变迁是旅游人类学研究的核心话题之一。旅游和地方仪式之间的互动,促使地方仪式成为人们喜闻悦见的展演性活动,一方面对居民宗教生活带来一定的影响,另一方面仪式展演也促进旅游和地方发展。通过对国内外研究的回顾发现,过去研究已从早期关注旅游的积极或消极的二元影响,逐渐过渡到关注地方仪式变迁以及仪式变迁所带来的社会秩序和族群性重构,内容涉及节庆仪式的舞台化、旅游商品化、当地人的身份认同和族群性建构、仪式主体中的权力关系等,主要运用了“舞台真实”、“主客互动”、“旅游商品化”、“文化再生产”“传统的发明”等理论视角,以定性研究为主。例如,在旅游的二元影响方面,格林伍德探讨了西班牙巴斯克人对“阿拉德”仪式的认同弱化甚至丧失现象[1]。斯蒂法妮·扬发现曾令格林伍德痛心疾首的“阿拉德”仪式在20世纪80年代末依然生机勃勃,由于政府的干预,仪式内涵有所变化,男人们不再游行庆祝西班牙打败法国的战役,而是竭力彰显其巴斯克性[2]。李春霞、彭兆荣对少数民族地区旅游开发中把当地的节庆仪式作为重要的旅游资源来打造,以此作为展示当地少数民族传统文化的节庆仪式跨越其本来的时空特质,出现了只要有游客来,就以表演节庆取悦游客的局面进行了利弊分析[3]。在旅游中社会秩序和族群性重构方面,朱健刚在《旅游景区生产与族群文化的再造——对一个布依族村寨的旅游人类学研究》一文中指出,旅游开发中的资本与权力的介入,打破了原有村落的生成性秩序,在使得自然被景观化的同时也产生新的建构性“秩序”。新的生活秩序不得不适应旅游的需要,甚至原有的民族节日与仪式也不得不为了旅游而调整、改变。随着这种改变加深,新的秩序成为少数民族族群观念的一部分,从而再生出新的族群文化。还有学者研究以“东巴法会”的“祭丁巴什罗”仪式为例,从旅游舞台的建构、音声的展演、体化及行动实践三个层面,探讨仪式展演中的身份转换、社会交往中社会秩序的稳固。上述研究虽然涉及旅游中的仪式的内涵、意义的变迁以及仪式行动主体的话语和旅游族群性重构等问题,但是却忽略了地方仪式中行动主体的“身体在场”。仪式是族群记忆的重要组成部分,它与特定时间、场所设施、景观空间和固定身体实践、语言结构模式相关[4]。众所周知,仪式作为族群记忆传承和延续的重要载体具有操演性的特征,而操演又是身体性的,因此仪式中行动主体的“身体”就显得尤为重要,西方人类学的身体研究为我们研究不同民族的地方仪式提供了新的视角。

正如布莱恩·特纳所言,世界已进入“身体社会”崛起的时代,这个社会的特征是“我们所有重要的政治和精神事宜都要通过身体的渠道来阐述”。20世纪初期,在道格拉斯、莫斯、巴特勒、哈拉维、布莱金、福柯等一批学者的共同推动下,西方人文社会科学理论界出现了“身体转向”的趋势。人类学对“身体”认识的根本性转变主要体现在以下二点:一是从长期以来的“身体的缺场”转向“身体在场”;二是从早期的身心二元的解释范式转向自我与社会的一体论范式。道格拉斯的《纯洁与污秽》和《自然象征》即是典范。身体作为人类学者研究的直接主题经历从将身体视为社会生活的背景特征,到身体作为人类交往和互动的媒介,再到反思身体与文化之间的关系的研究历程[5],可以分为四种研究路径和理论取向:一是以莫斯为代表的身体技术理论,在此理论基础上发展了关于身体权力和惯习的探讨;二是以道格拉斯为代表的身体象征理论。她的身体象征理论将身体视为社会文化的象征体系,致力于揭示人类身体与社会结构和分类体系的象征隐喻关系;三是社会建构的身体,探讨社会在塑造身体中的作用。涉及社会建构主义和女性主义关于身体的决定性、欲望的政治化、性别的表演性、身体的性别特质等话题;四是关注身体的体验,认为身体的感受、经历和体验是身体的生物性和社会性共同作用的结果[6]。综上所述,身体人类学注重身体实践,将身体的社会建构、象征意义、身体的权力和性别角色等作为研究的重点。目前有关身体和旅游的研究主要集中在两个方面:一是从游客身体的角度,探讨旅游活动中的游客的多重感官体验,以及旅游话语中男性权威的解构等问题。例如,Susan Frohlick以两个旅游宣传活动-新西兰的“100%纯运动”和哥斯达黎加的“天然元素”为例,探讨了旅游品牌塑造中的身体和地方的共同建构和异性化[6][7]。Jonnston通过对新西兰和悉尼的两场同性恋游行的研究指出这两场同性恋游行中异性恋者加入游行是对旅游活动中主客、自我和“他者”、生物性别和社会性别二元对立的破坏[6][7][8];二是从旅游从业者身体的角度,探讨旅游中表演者身体的社会形塑。例如,张文馨、叶文振探讨了女性表演者身体在市场的性别化消费逻辑下,经由组织制度化的时空运作以及组织中的身体规训而被型塑,成为了具有消费性、生产性以及民族文化性的身体,从而揭示旅游演艺将民族文化化约为隐匿在其背后的传统性别秩序与社会性别角色[9]。国内旅游研究中对身体的探讨还处于初步阶段,对于旅游情景中身体和仪式关系的探讨缺乏相应的学术关照,本研究即是在此基础上的有益尝试,结合人类学象征身体理论和洁净观念,运用田野调查法,对西双版纳傣族园曼春满村民“送寨子”仪式展开实证研究,探讨旅游情景中仪式参与主体的身体表达和空间流动的象征意义,以及仪式变迁的动因,将西方身体的象征人类学研究结合中国的具体社会文化背景进行讨论。

二、相关概念与研究方法(一)相关概念:身体、洁净观

1.作为象征的“身体”

西方人类学较早关心身体问题的是马塞尔·莫斯。他的两篇有关身体的论文涉及“人的观念”和“身体的技术”,强调自我和个人思想具有社会建构性,并随历史的变化而变化,同时他还研究了习性的无意识,例如,毛利族母亲教女儿按传统的方式走路,教和学先是完全有意识的,只是到后来习得的模式才变为一种无意识的身体习惯。他的这一研究很明显地影响了玛丽·道格拉斯,道格拉斯把身体看作一种自然象征。她在《自然象征》一书中将身体区分为物理身体和社会身体,推动了西方身体人类学研究从“二元论”范式向“一体论”范式的转变。

道格拉斯将身体视为社会的一种象征的身体象征理论代表了身体人类学的主要思潮。不同于其他学科对身体的研究,人类学更倾向于将身体理解为象征的和社会分类系统的基础。身体人类学研究中的身体象征理论致力于揭示人类身体与社会结构和分类体系的象征隐喻关系,从而思考人、自然和社会文化之间的互动逻辑,以及相互赋予意义的过程,这也为本研究提供了思想基础。

2.洁净观

此外,道格拉斯在《洁净与危险》一书中对“洁净”(Purity)的研究和她关于身体象征的研究也是一脉相承的,为解释基于身体实践的地方仪式的社会秩序变迁提供理论思想。道格拉斯承继了列维斯特劳斯和涂尔干等人的思想,将社会结构中的二元对立现象与社会秩序相关联,首先引入洁净(Purity)与污秽(Pollution)两个对立范畴来揭示人类社会分类体系与人的观念之间的关联性[10]。道格拉斯认为洁净和污秽不是事物本身,而对应的是一种秩序象征:洁净代表良好的秩序,污秽则表示不好的秩序(失序)。《洁净与危险》中提到,没有什么东西是绝对的污秽与肮脏,污秽意味着违反了秩序,例如,如鞋子本身不是肮脏的,然而把它放到餐桌上就是肮脏的;食物本身不是肮脏的,但是把烹饪器具放到卧室中或者把食物溅到衣服上就是肮脏的。污秽意味着不在原有的社会分类体系之中,因而是危险的,必须通过某种洁净仪式来消除它,使一切恢复正常。但同时,错位的,不在秩序的,反常的事物又往往蕴含着力量,它是新秩序的开始[11]。因此,人类学意义上的“洁净”并不是现代卫生学的涵义中可以认识和观察的科学理念,而是基于巫术、宗教以及象征主义的观念,关注于精神的、超自然力和象征主义的方面。

每个民族、每种文化都有其独特的洁净观念,其观念的产生和变化与所处地理环境、宗教信仰、生产生活方式、伦理道德、世界观等有着紧密的关联。我们可以将这一组概念运用于旅游和仪式的关系研究中。旅游情景中仪式的社会秩序及其变化,可以被理解为两个层面:一是旅游景区村民在不同仪式过程中约定俗成的洁净和污秽观念;二是由旅游引发的污秽(失序)与仪式原先洁净(有序)观念的对比。在旅游发展过程中,游客和居民的旅游交往、互动带来了居民仪式生活中社会秩序的调整、变化和重新建构。

(二)研究方法

本研究基于作者2004年以来对傣族园的多次田野调查,并于2015年4月29—5月20日进行为期21天的集中调研,主要采用观察、深入访谈法收集资料和信息。

调研过程中,以非参与观察法,对傣族园景区村民的集体性仪式进行实地考察,拍摄照片记录场景。通过田野笔记详细记录村民在仪式过程中的身体实践、空间活动、对待游客的态度、言行举止等行为表现、环境氛围;仪式过程中游客和导游以及村民的接触和互动。期间,选取关键报道人进行访谈,主要采用半结构化的方式,预先设置好标准问题和开放性问题,再根据访谈对象的反馈追踪提问。还通过电话与访谈对象保持联系,以防出现材料不足或缺漏问题。重点被访谈者共计15人(详见表1)*文中所有访谈对象的姓名采用匿名化方式处理,以姓名首字母组合编号。,包括傣族园公司民族事务部经理2人、村民6人、导游4名、游客3人。

访谈中,首先对民族事务部经理进行了细致访谈,主要了解村民的基本情况(包括年龄、收入、家庭状况等),各村寨举行送寨子仪式的时间和地点,对“送寨子”仪式的看法等。在大致了解村民基本情况后,对仪式举行过程中的村民、游客进行随机访谈,并在事后对景区导游进行访谈。对村民的访谈包括:送寨子仪式举行时间和地点的变化,仪式过程中的心情和感受,旅游对送寨子仪式的影响等;游客的访谈包括:对送寨子仪式的个人态度、认识和参观感受。此外,通过对景区导游访谈了解他们对送寨子仪式的态度和看法,以及他们如何向游客解释“送寨子”仪式。最后,进一步搜集和补充傣族园的基本资料和傣族信仰等相关文本资料。

表1 访谈对象一览表

三、傣族园景区村民的信仰和仪式生活

(一)傣族园村民的信仰与宗教生活

傣族园位于西双版纳州景洪市勐罕镇,东邻勐罕(橄榄坝)坝区、南与景哈乡隔江(澜沧江)相望、西连勐罕镇傣园路街道,北靠龙得湖。1999年10月开始营业,是一座集中展示傣族宗教、历史、文化、习俗、建筑、服饰、饮食,集自然与人文景观于一体的国家4A级景区[12],由曼将、曼春满、曼乍、曼听、曼嘎五个傣族自然村寨组成,居住343户傣族人家,共计1686人[13]。傣族园主要旅游活动包括:天天泼水节、歌舞表演、傣族民居参观、傣家乐体验、民间工艺展示、傣家婚礼习俗参观、季节性民族节日展示、赕佛活动等。

傣族园是一个神圣和世俗交织性特别强的民族旅游社区。西双版纳傣族历史上形成了全民信仰南传佛教并兼信原始宗教的文化传统,宗教在居民的社会生活中占有极其重要的地位,不论是生产生活、婚姻家庭、风俗习惯还是政治结构、伦理道德乃至文学艺术等方面都深受宗教文化的影响,宗教信仰成了支配人们行为活动和观念意识的重要力量。发展旅游业之后,旅游活动融入居民日常生活,与宗教生活交织在一起,成为居民世俗生活不可或缺的部分。根据不同仪式活动参与群体的差异,可以将傣族园的仪式活动分为两种主要类型:一是针对游客的“天天泼水节”仪式活动,是傣族园精心设计和规划的“旅游域”空间;二是傣族特有的宗教仪式活动,主要针对村民,在旅游发展中也逐渐成为游客凝视和旅游参与的空间。这些种类繁多的仪式活动根据参与人群可划分为三个层次:(1)傣族全民性集体节庆和仪式活动,开门节、关门节、泼水节、佛诞日等;(2)各村寨集体的仪式活动,例如送寨子、祭祀寨神、寨心等活动;(3)针对个人和家庭的仪式活动,例如祭祀家神、送房子、忏悔仪式、日常祈福仪式等。

以西双版纳泼水节为研究对象的成果颇丰。研究主要采用历史文献和人类学田野调查方法,以民族志式的描述为主,全方位地展示了傣族文化。例如,郑晓云的《社会变迁中的傣族文化--一个西双版纳傣族村寨的人类学研究》客观反映了傣族社会的现代化变迁[14]。也有部分学者运用传统的发明、文化商品化、舞台真实、权力场理论等不同视角对傣族节庆仪式展开研究。例如,英国人类学者Komlosy以西双版纳景洪泼水狂欢活动为例,指出版纳宗教上层及景洪本地人是节庆仪式的主要实施者,他们的节庆行为具有很强的自主性,他们的参与使得官方策划的节庆空间的关系结构变得复杂化[15];李靖将研究视角从泼水节节庆旅游空间的单向权力结构分析转向对权力的流动和对权力利用的创造性的考察,运用节日权力场理论分析节庆旅游空间中角色的具体多元性、角色本身的行动话语以及他们之间的互动所上演的“戏剧”[16];还有一些学者积极借鉴了“传统再发明”对这种官方旅游化语境中的节庆仪式变迁进行了思考,认为景洪的泼水节虽然“仍是由传统的某些‘材料’拼接”,但它已经成为政府为推动旅游经济发展的一种“表演仪式”。学者们主要关注了与南传佛教信仰相关的泼水节仪式活动,而对南传佛教与原始信仰相互融合的集体仪式缺乏理论解读和阐释。因此,本文主要针对旅游发展过程中傣族园景区曼春满村寨的集体性仪式活动——“送寨子”仪式进行解读。

(二)旅游影响下的曼春满村民“送寨子”仪式

曼春满是傣族园五个村寨中人口最多的村寨,共108户,512人。曼春满佛寺是橄榄坝的总佛寺,也是游客参观的主要景点之一。该佛寺始建于佛历1126年(公元583年),已有上千年的历史。凡重大的佛教活动日,橄榄坝的信徒和各个佛寺的和尚都要前往朝拜,与傣族园其他村寨相比,人流量较大。

傣语“赕版”(谐音),意为“送寨子”,是傣族园各个村寨每年都举行的南传佛教和原始宗教相结合的集体性仪式活动。仪式的目的在于,傣历新年里将村寨里所有不干净的、乱七八糟不好的送出去、撵出去,将人身上的疾病带走,防止鬼神进入村寨捣乱,具有祈福消灾的作用。“新的一年,要送去世老人,担心他们又来管,每年都要送一次的,新的一年要平安无事,做好人好事(曼春满村民,AK)”。时间安排上,傣族园每个村寨举行送寨子仪式的时间不同,但是都是选择在泼水节后之后,关门节前的一个星期四举行。据曼春满村民BHZ和BTL说,“每年泼水节划龙船后,不管哪天,周四就行,”“傣话讲,一般是礼拜四最合适‘宛他(傣语谐音,意为送鬼)’,我们烧香拜佛、念鬼,过赕要周四。这一天如果念了,在家里或者人身上的鬼会走的”。每个村寨的送寨子仪式都是针对本村寨的村民,即使外出或嫁出村寨的也要回到寨子里参加仪式,如果来不及赶回来也需要通过言语的身体形式告知家人,由家人代替她进行仪式,以达到消灾避难的目的。“在外面来不及回来,要打电话说一声,父母去参加仪式的时候要喊她的名字,比如要说我女儿,她在远的地方,要村里的长老、祖宗保佑她在外面平安无事,还是要讲一下。”

2015年曼春满村的送寨子仪式於4月30日周四举行,同天举行送寨子仪式的还有曼将和曼听村寨。与其他两个村寨不同的是,旅游发展后曼春满村寨在举行送寨子仪式的时间、地点上都发生了一定程度的变化。原先仪式都是下午2点左右举行,各自村寨举行仪式的地点也相对固定。但是曼春满佛寺的游客量较大,为了不影响游客的参观和仪式活动的有序开展,曼春满村民将举行仪式的时间推后到下午4点30分之后游客量较少的时间段,举行的地点也从原先佛寺正对面的空地移到佛寺右手边的菩提树下,水果和纪念品生意和电瓶车停靠点附近。

四、曼春满村民“送寨子”仪式过程中的身体表达和空间意义

(一)“送寨子”仪式过程中的身体表达

在旅游发展过程中居民神圣生活和旅游世俗活动出现融合,这使得曼春满送寨子仪式空间与旅游空间无可避免地相互叠合。在仪式中世俗的旅游公共空间转变成神圣的仪式空间,村民通过身体作为媒介进行的仪式操演,体现了傣族居民特有的身体观和象征意义。

曼春满村的“送寨子仪式”分为以下三个阶段:

1、仪式前准备阶段

早上9点,曼春满50-60岁以上的男性长老20人左右,聚集在曼春满佛寺对面准备作“送寨子”仪式的菩提树下,就地取材,砍竹子做柴火、炮、弓箭、草,用泥做成人、牛、马、鸡、猪等造型放置在一个竹筛里,并在菩提树边设置了专门供奉神的五个神位。傣族园公司民族事务部的AJ副经理告诉笔者,“以前自己家有几只鸡、几头牛、猪,几条狗就放几个上去,现在不用了,象征性的捏一些放上去。”“草代表我们以前养牛、马要吃草。”其中,弓箭和召树屯*召树屯,意为“勇敢的王子”,源于傣族传说故事。的民间传说有关。曼将村的老村长BHL说,“弓箭这些,就是不准老人走了以后进来我们寨子捣乱。以前召树屯老婆被黑社会抢走了,后来弓箭打一次就放了。弓箭代表召树屯。”上午11点左右,长老们准备好仪式所需的物品便纷纷离去,回家等待下午的仪式举行。下午4点左右,村寨男性长老用白色的棉线将举行仪式的区域与旅游空间域截然分开。

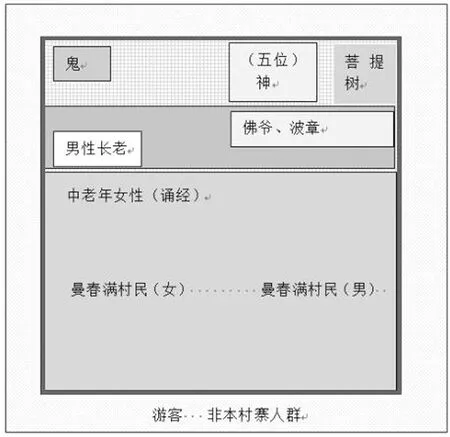

仪式开始前的准备阶段,曼春满村的男性长老们通过准备仪式所需物品,设置仪式中神鬼和人以及本村人和游客之间上下、内外的空间秩序格局,将仪式空间和旅游空间进行区隔,对仪式空间进行建构(如图1所示)。

图1 送寨子仪式中的空间分隔

2、仪式进行阶段

送寨子仪式中包含了村民敬神和佛爷、波章,诵经祈福、请鬼、送鬼等环节。

(1)敬神和佛爷、波章。下午4点左右,曼春满的男女老少陆续赶来,村寨的妇女们首先将煮熟的糯米饭和蜡条敬献给神位上的五位神灵,“除了寨神以外,我们民族这五个神是最重要的,是整个橄榄坝的神,要把他们全部叫来(曼将村老村长BHL)”。同时,将用袋子装好的生米和蜡条放在佛爷和波章坐席旁的桌子上,敬献给佛寺。

(2)送鬼。村民们纷纷前往长老们做好的竹篾前,将从家里带来的水果、旧衣服等放入竹篾里寓意将家里的不洁和污秽送走,还用一角、五角或一元的纸币在身上擦拭然后都丢弃到竹蔑中。“三丫果等水果一家一户必须要放。钱放1毛1块也好,代表一家几口人,不要生病。(曼春满村民AG)” “每个人去都要做,把零钱在身上擦擦,把身上的病,咳嗽,腰疼背痛都和钱一起丢在那个四方形的竹筐里面,不吉利的东西都送走寨子外面不要了。可能汉族不知道的行人会去捡,你看我们一个寨子五六百人,就有五六百块钱在里面,我们是不会再要了的(曼春满村民,傣族园民族事务部经理AX)”。最后村民回到自己的座位上等待波章和佛爷诵经祈福,并将随身携带的装有达寮*达寮,悬置在家门口或卧室门上驱鬼辟邪之物,用竹子编成。、浸泡着山豆角的水*傣族常见的山豆角,用于仪式时必须是不打雷不下雨时候摘的,曼将村BHL说,“水里面的果子,不打雷不下雨,就可以摘了嘛。”,和盛有树叶、蜡条、鞭炮等物品的竹篮统一放置在菩提树边。

傣族民间信仰中的万物有灵论及由此而形成的魂、鬼、神观念构成了傣族民众对身体和疾病的认识论基础。傣族人普遍相信灵魂的存在。他们认为世间万物都有灵魂,人身上也有数目不等的灵魂。这些灵魂掌管人身上的不同部位或情绪。一个人如果丢失灵魂,轻则情绪失控,人会生病,重则会死[17]。在送寨子仪式过程中,村民用纸币在身上擦拭后,放入竹篾里寓意将身上的疾病和不洁带走。从道格拉斯的洁净和污秽观来看,人的身体是一个象征系统,系统的错乱和失序会带来疾病。在过去一年中所淤积于身体的“不洁”会给人的身体带来疾病和痛苦。因此,村民从世俗生活到仪式空间中,通过仪式化行为驱除身体中的污秽,以净化身体,带来身体内部系统的有序和平衡,促进身心健康。村民在送寨子仪式中所体现的基于自身信仰的身体观念,并未因为旅游发展而发生根本的变化。

(3)诵经祈福。大约下午4点30分,诵经仪式正式开始,共有2位佛爷、4名小和尚和1名波章出席。村寨的长老们坐在佛爷最近的空地前,平时跟着佛爷诵经的村寨妇女们坐在靠前的位置,其他村民坐在周围。首先,由村寨的波章*波章,是曼春满佛寺的管理者,通常由村寨德高望重的还俗的佛爷担任。在竹篾的四周点燃蜡条,从东、南、西、北、中五个方位,通过念诵经文这种身体的话语形式,把藏匿在屋内或村内各处的孤魂野鬼请出来。大致的意思为:“天上、地上来的鬼,你们去吃我们送来的这些东西吧。你们享用完以后,请离开我们的寨子。村寨里面的牲畜是我们的,我们今天送上这些东西给你们,请赶快离开吧[18]。”波章念经结束,由大佛爷开始念诵祈福辟邪的经文,村民跟着诵经,小和尚走向人群中,用篾条将水洒向村民,表示给村民身体上驱邪和祝福健康。仪式最后,由事先抽签选定的村民将竹篾抬到曼春满村寨与邻村的交界处,燃放鞭炮后离开。

仪式中,有少数游客在白色棉线区隔的外部观看,也有游客走进仪式空间内停留数秒便自行离开。据景区导游XZ说,“一般在村寨举行仪式时,我们会带游客去佛寺等别的景点参观,不让游客在仪式举行的地方多停留。我们会告诉客人,傣族的鬼节。有的游客就觉得不太好,不愿意下来(游览车上)直接走了。有的游客知道在举行仪式,觉得不该去打扰。”在旅游发展之前,送寨子是一个相对封闭的仪式活动,有着明确的仪式边界。外村或外地人无意的闯入都会被认为是对仪式秩序的破坏,并给予相应的责罚,从而维持秩序的稳定。曼春满村民BTL告诉笔者,“以前送寨子的时候,不是傣族的进来要罚钱”。旅游发展之后,傣族在举行送寨子仪式时,虽然进行了时间和空间的调整,尽量避免游客的或外人的闯入,但是出于经济利益等多方面的考虑,仪式中并未体现出村民与游客产生冲突的情形,而是采用了包容和适应现代发展的灵活策略。旅游发展下的送寨子仪式过程中,村民对游客的态度趋于温和。曼春满村民AZ指出,“围线内是出家人给我们诵经祈福区,是祝福祈福的地方,游客进来了也没事的”。

3、仪式结束阶段

仪式结束后,部分村民会和佛爷攀谈,请佛爷通过在手臂上栓白线的方式表示祛病和祝福。现场也有少数游客跑到佛爷面前,跪下叩拜,祈求祝福。佛爷用竹篾向游客洒水表示祝福。其他大多数村民急匆匆地将装有圣水的竹篮带回家,并用叶子将赋予了神力的圣水洒在家里的各个角落,“带回来的那个圣水不能洒到家里的祖先神位,家里面每个地方都要洒,从内向外,然后就洒到楼梯,到院子外面。洒完后将剩余的水泼出去,在门外放一串鞭炮,意味着已将家里清扫干净(曼春满村民,AZ)”。仪式在阵阵鞭炮中走向尾声。

(二)“送寨子”仪式的空间和意义流动及其变迁的动因分析

综上所述,整个仪式过程中村民通过身体作为媒介进行仪式的操演,体现了村民多层次的空间和洁净观念。

其一,从村民参与仪式的过程看,村民从家屋空间到仪式空间再返回家屋空间的空间流动过程中,通过身体和象征性的仪式物品将自身和家中的不洁和污秽带入仪式空间中,通过送鬼、诵经祈福等仪式净化后,重新回到居住的空间,并使用在仪式中赋予神力的圣水由内而外点洒家屋的各个角落,最后将剩余的圣水泼洒出门外并燃放鞭炮,寓意驱除污秽,最终达到洁净家屋空间的功能。傣族人普遍认为,家屋的污秽会招来身体上的疾病和给家庭带来不幸,因此,家屋空间的洁净是非常重要的。

图2 家屋空间的洁净过程

其二,仪式空间的多元性:人、鬼、神共存的空间中,将村寨中的不洁和污秽(通常以鬼的形式出现)从阳界送到村寨边界之外的阴界的行为,具有空间区隔的意义,即中国人常说的“人鬼殊途”,通过仪式化的形式划清人与鬼之间的界限,互不侵扰,使得阴阳两界处于有序的平衡状态;其次,通过仪式将神灵和人相联系,例如,仪式环节蕴含了“五方”(东、南、西、北、中)的空间观念,将“橄榄坝的五方神灵请过来”,体现出神界-阳界的空间转换观念,象征神灵的庇佑给村民带来健康和福祉。

图3 旅游中仪式空间的多元性

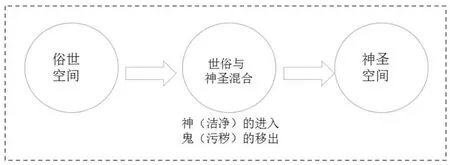

其三,整个仪式空间中神灵(洁净)的流入和鬼(污秽)的流出,体现出仪式空间的神圣性,仪式空间从世俗空间、世俗与神圣的混合空间、阴间的过渡区域转变成纯粹的神圣空间。

图4 仪式空间的世俗-神圣转变过程

旅游所带来的傣族园曼春满村“送寨子”仪式变迁的动因主要包括两个方面:其一,从空间的性质上看,傣族园居民生活和旅游的融合,促使神圣的仪式空间和旅游空间不可避免地相互叠合,作为仪式主体的佛爷、波章、村民在仪式中的身体实践成为游客凝视的对象,少数游客的介入使得仪式空间的边界不可避免的受到威胁。例如,曼将村BHL在对举行“送寨子”仪式中对游客的态度中指出,“本来是一个游客也不准进来的,70-80年代,不准来啊,大门那边用稻草和白线拉到周围,不准其他寨子的人和游客进门。没办法,傣族园现在的时代变了”。因此,在旅游发展中,仪式边界从清晰变得模糊,仪式空间中内外有别的观念逐渐弱化。白色棉线围成的仪式空间,更多的被本村村民看作是祈福和祝福的空间,祈福消灾的普遍性意义被扩大。其二,虽然在旅游经济利益的驱使下,村民的经济理性使得他们对原先仪式边界的神圣性态度发生了转变,对旅游采取了包容的态度。

五、结论与讨论

(一)结论

以往对旅游和仪式关系的探讨,虽然涉及旅游中的仪式的内涵、意义的变迁以及仪式行动主体的话语和旅游族群性重构等问题,但是却忽略了地方仪式中行动主体的“身体在场”。仪式作为族群记忆传承和延续的载体,通过身体的操演和实践实现,因此仪式主体的身体实践就显得尤为重要。回顾以往有关傣族园宗教和仪式生活的研究,对旅游中地方仪式中原始信仰层面缺少应有的关照。因此,本文从人类学身体象征理论和洁净的概念视角,对旅游景区中南传佛教和原始宗教相融合的曼春满村寨集体性--“送寨子仪式”展开研究,丰富了旅游对傣族地方仪式生活影响的研究成果,为其提供了生动的案例。基本结论如下:

其一,曼春满村民“送寨子”仪式的目的和意义是在傣历新年里将村寨里所有的不洁驱除,通过仪式将村民身上的疾病带走,防止鬼神进入村寨捣乱,具有祈福消灾的作用。在仪式过程体现了多维度的身体实践和空间流动:佛爷和波章在仪式中通过念经、祷告、祈福、栓线、滴水等身体实践赋予仪式和仪式物品以象征意义。与此同时,村民通过身体实践进行仪式操演,包括念经、祷告、祈福等言语形式,以及用钱擦拭身体、静坐、双手合十俯身叩拜、滴水和撒水、燃放鞭炮等肢体动作的表达。正如唐纳顿(Paul Connerton)对社会记忆的研究中所指出的,仪式不仅是形式化的,而且被仪式的参与者赋予价值,通过年复一年的重复的身体实践进行传承和延续[19]。

其二,从“送寨子”仪式过程看,各阶段表征着多层次的空间建构和象征意义。仪式前,村寨长老们设置神、鬼、人在仪式中的具体方位以及仪式空间的边界,体现出上下阶序、内外有别的空间秩序;仪式中,送鬼和祈福等环节展现了人、鬼、神共存的仪式空间,孤魂野鬼从阳界到阴界,以及神灵从神界到阳界的空间转换,体现出村民个体、宅院和村寨环境中污秽的清除和神力的进入;仪式后,仪式空间从神圣转向世俗,村民运用具有驱邪功能的圣水在居住空间中由内而外的象征性点撒,实现居住空间的洁净化。综上所述,村民从家屋空间到仪式空间再返回家屋空间的空间流动过程中,体现了三个方面的净化观念:一是自我和他者身体的净化,通过仪式驱除自身和其他未能到场的家庭成员身体上的疾病和厄运;二是家屋的净化,通过作为媒介的身体和象征性的仪式物品将自身和家中的不洁和污秽带入仪式空间中,通过送鬼、诵经祈福等仪式净化后,重新回到居住的空间,并通过点洒圣水、燃放鞭炮等行为驱除污秽,最终达到洁净家屋空间的功能;三是村寨的净化,通过仪式将村寨中隐藏的鬼魂和污秽的东西驱除,指定村民将村寨中象征不洁的仪式物品送往村寨的边界之外。

其三,原先“送寨子”仪式中的洁净观念包括两个方面:一是举行仪式的时间、空间的固定化,物质和社会边界的封闭性;二是村寨中人与神、鬼之间关系的有序化。旅游发展背景下,仪式中的洁净观念的微妙变化体现出该仪式在旅游情景下的变迁,具体表现为:一是避免游客高峰带来的仪式时间上的让渡和空间的位移;二是仪式物质边界的形式化维系和精神边界的选择性忘却。正如唐纳顿所言“社会要记忆什么、要忘却什么,是与现实紧密相联的。当过去发生的事情可能对现存秩序带来不利影响时,人们倾向于利用各种手段来遗忘过去”。傣族园村民在旅游发展中经济利益的驱动促使他们选择遗忘对自身经济发展不利的因素,在仪式过程中进行传统的发明和重塑社会记忆;其三,旅游主客互动下仪式参与人群的多元化,导致仪式空间从封闭向开放转变。傣族园社区仪式、生活和旅游三种空间的叠合,旅游中的主客互动,村民的经济理性等因素促使村民对旅游采取包容的态度,由此引发了曼春满村民“送寨子”仪式的变迁。

(二)讨论

以往有关旅游和仪式的研究,主要探讨了地方仪式从祭祀向展演,从娱神向娱人转变的过程以及仪式意义和功能的变迁,而对于旅游地发展过程中未被舞台化和商业化包装的地方仪式关注不够,主要原因在于多数学者认为此类地方仪式并未受到旅游的影响或影响的程度较小。本研究表明旅游对各种类型地方仪式的影响程度不同,目的地居民信仰的虔诚度、地方仪式的形式差异以及仪式内容中蕴含的宗教、艺术、展演等元素促使地方仪式呈现出不同的传承和发展路径,有待于进一步研究。对于旅游发展中不同地方仪式的变迁程度的关注,有利于地方非物质文化的保护和发展。

傣族园是一个游客和村民共享的民族旅游社区,仪式类型纷繁多样,且不同仪式中仪式主体的身体实践、仪式空间的边界和洁净观念不一。例如,天天泼水节仪式活动是专为游客设置的旅游体验项目,仪式展演过程中演员的身体被社会化的建构为民族的和消费的身体,傣族的族群边界被突出强调,仪式空间具有开放性的特点;而傣族园村寨丧葬念鬼仪式,村民对污秽带来危险的畏惧导致了对游客的排斥,仪式边界的强化和仪式空间的封闭性等。本研究运用人类学家道格拉斯洁净与污秽的观念主要探讨了旅游对仪式空间本身的影响,而对仪式空间中所蕴含的文化意义缺乏相应的探讨。未来研究将结合社会记忆、身体理论视角对傣族其他仪式进行比较,探讨不同仪式边界、身体实践中仪式文化意义的差异以及在旅游发展中的变化。

[1]Smith V. Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism [C].Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1977:129-139.

[2]Wood R. Touristic ethnicity: A brief itinerary [J]. Ethnic and Racial Studies, 1998, 21(2): 218-241.

[3]李春霞,彭兆荣.彝族“都则”(火把节)的仪式性与旅游开发[J].旅游学刊,2009,24(4):79-84.

[4]钱莉莉,张 捷,郑春晖,等.地理学视角下的集体记忆研究综述[J].人文地理,2015,146(6):7-12.

[5]胡艳华.西方身体人类学: 研究进路与范式转换[J].国外社会科学,2013(6):125-132.

[6]陶伟,王绍续,朱竑.身体、身体观以及人文地理学对身体的研究[J].地理研究,2015,34(6):1173-1187.

[7]Frohlick S, Johnston L. Naturalizing bodies and places: Tourism media campaigns and heterosexualities in Costa Rica and New Zealand[J].Annals of Tourism Research, 2011, 38(3): 1090-1109.

[8]Johnston L.(Other) bodies and tourism studies[J].Annals of Tourism Research,2001, 28(1):180-201.

[9]张文馨,叶文振.旅游地女性表演者身体的社会型塑——基于广西 L 演出剧场的考察[J]. 妇女研究论丛,2014,123(3):22-29.

[10]赵巧艳.二元对立的秩序表达:洁净 肮脏视角的象征诠释[J].民族学论坛,2014, 339(1):12-18.

[11]任杰慧,张军.危险与秩序—《洁净与危险》读后感[J].法制与社会,2012(4):178-179.

[12]孙九霞,张皙.旅游社区经济和社会资本互动研究:以西双版纳傣族园为例[J].人类学家,2014,18(3):1029-1039.

[13]Sun Jiuxia & Zhang Xi. Interactions between Economic and Social Capitals of Tourist Communities: A Case Study of Dai Park in Xishuangbanna[J]. Anthropologist, 2014,18(3):1029-1039.

[14]郑晓云.全球化与民族文化:郑晓云学术研究文集[M].北京:中国书籍出版社,2005.

[15]Anouska Komlosy. Procession and water Splashing:Expressions of Locality and nationality during Dai New Year in Xishuangbanna”.Royal Anthropological Institute,2004(10):351-373.

[16]李靖.印象“泼水节”:交织于国家、地方、民间仪式中的少数民族节庆旅游[J].民俗研究,2014,113(1):45-57.

[17]张公瑾,王锋.傣族宗教与文化[M].北京: 中央民族大学出版社,2002.

[18]龚锐.圣俗之间--西双版纳傣族赕佛世俗化的人类学研究[M].昆明:云南大学出版社,2008.

[19]保罗·康纳顿.社会如何记忆[M],纳日碧力戈,译.上海:上海人民出版社, 2000.

[责任编辑:李桃]

国家社科基金重大项目“中国西南少数民族传统村落保护与利用研究”(15ZDB118);国家自然科学基金面上项目“社区旅游发展过程中的社会空间再生产:跨学科视野下的多案例实证研究 ”(41171124);国家旅游局万名旅游英才计划项目“仪式理论视角下的民族旅游社区居民生活和游客体验” (WMYC20151117)。

孙九霞,博士,中山大学旅游学院教授、博士生导师,主要研究方向:旅游人类学、社区旅游;李毓,中山大学旅游休闲与社会发展研究中心博士研究生,主要研究方向:旅游人类学。

C912.4

A

1002-6924(2016)08-027-035