中间品贸易自由化、技术溢出与企业生产率提升

2016-10-20刘海洋林令涛亓树慧

刘海洋 林令涛 亓树慧

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁大连116024)

中间品贸易自由化、技术溢出与企业生产率提升

刘海洋林令涛亓树慧

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁大连116024)

通过构造中间品贸易自由化指标,并构建中间品贸易自由化影响企业生产率的模型,研究中间品贸易自由化对出口企业生产率的影响。结果表明,中间品贸易自由化显著提升了企业生产率,对一般贸易企业提升更加显著,加工贸易企业也因技术溢出得以提升,同时对本地企业的提升显著高于外资企业;中间品贸易自由化的作用存在显著的地区、行业差异;中间品贸易自由化主要通过进口高质量要素来提升企业技术水平,同时扩大企业从中间品中获得的技术溢出这一机制实现生产率提升。

中间品;贸易自由化;技术溢出;企业生产率

一、引言

改革开放以来,中国积极融入全球化进程中,不断推进贸易自由化改革。我国的平均关税总水平逐年下降,简单平均总关税水平从1998年的17.4%下降到2011年的9.5%;同时大幅降低原材料等初级产品的进口关税,部分资源类产品的进口已经实现了零关税。得益于此,我国企业可以进口更多数量和更高质量的中间品并用于企业生产。这些对中间品和原材料进口关税的减免无疑会对我国企业生产产生重要影响(田巍、余淼杰,2013)[1]。此种背景下,我国制造业企业的全要素生产率也取得了令人瞩目的增长(简泽等,2014)[2],平均每年保持4%的增长。因此关于中间品贸易自由化与企业生产率的研究对我国企业生产决策尤其重要。

特别地,在我国加入WTO以后,对外贸易体制开始具有进口自由化的初步特征(江小涓,2008)[3]。在逐步放弃“奖出限入”思路来重新审视进口对我国经济发展作用的背景下,企业将面临一个更为开放的市场,相比国内市场将会面临更多的竞争压力。同时国际市场的开放也为国内企业的生产提供了更为优质的要素资源和先进的技术设备,企业生产将会受到怎样的影响?如果存在影响,其内在机制是什么?深入探讨这些问题,对于正确认识进口中间品贸易自由化的作用渠道,厘清贸易开放条件下企业的增长动力,从而充分调动企业积极性,促进中国经济又快又好的发展具有重大的理论和现实意义。

需引起特别关注的是,中国进出口贸易具有显著的加工贸易特征(戴觅等,2014)[4]。从20世纪90年代开始,加工贸易迅猛发展,已超过传统出口贸易,成为中国主要的出口类型(田巍、余淼杰,2013)[1]。在进口中间品企业中,从事加工贸易的企业占大部分。企业从国外进口原材料或中间品,经过组装加工,再将最终品出口到国外。但是这些企业大多集中在简单技术装备和劳动密集型行业中,最终出口产品并不能体现加工环节中的质量提升。考虑到这一深层原因,在研究中如果忽略了加工贸易在进口中间品中的作用,考察进口中间品对出口企业产品质量的影响将发生显著偏误。

二、相关文献综述

随着贸易自由化程度的加深,中间品进口关税大幅下降,进口中间品在企业生产过程中的作用也日益凸显。在此背景下,国内外大量学者针对贸易自由化和企业生产率之间关系展开了深入研究,并取得了丰硕的研究成果,本文主要从以下三个方面梳理贸易自由化影响企业生产率的机制。

首先,贸易自由化后,从限制进口到进口自由化的转变吸引了大量的国外同类的产品涌入国内市场,增强了本国市场上的竞争程度(Tybout,2003)[5]。市场竞争环境的改变,产生的激励效应(Baumol和Lee,2001)[6]使得本土企业的利润呈现下降的趋势。国内企业为了继续生存,甚至获得更多的利润而不得不加大研发投入(田巍、余淼杰,2014)[7],更新机器设备以及改进生产组织方式,进而提高自身的劳动生产率(Holmes和Schmitz,2010)[8]。Helpman和Krugman(1985)[9]以及Levinsohn(1993)[10]从理论上论证了国际竞争对企业效率提升的正向作用。同时发展经济学家认为,进口自由化可能压缩本土企业的市场份额和生产规模,因而可能阻碍本土企业生产率的增长(Krugman,1987;Young,1991)[42,43]。

其次,贸易自由化引致的进口竞争带来再分配效应。随着进口商品的大量进入或潜在进入威胁会激发市场份额跨行业的重新配置(Boone,2000;Shimomura和Thisse,2012)[11,12]。一方面低效率企业市场份额和生产规模会下降,高效率企业的市场份额和生产规模将增加。进口竞争压力很可能为高效率的本土企业全要素生产率的增长提供激励(简泽等,2014)[2],从而实现整个行业的全要素生产率的提升。Bernard等(2003)[13]也表明削减关税带来的贸易一体化使得市场份额更多地分配给生产效率高的企业,因而关税削减会提高整个行业的生产率。新新贸易理论强调资源配置对生产率的作用(Melitz,2003)[14],贸易自由化会淘汰无效率企业,并且使资源从低效率的企业转移到高效率的企业,即贸易自由化通过对资源的有效配置提高了企业生产率水平。Hsieh和Klenow(2009)[15]以及Harrison等(2011)[16]分别对中国和印度的研究印证了资源重置效应对各国制造业生产率的影响。

再次,贸易自由化引致了成本效应和知识溢出效应,削减关税有利于企业以更低的价格进口中间品(Amiti和Konings,2007)[17]。作为本国企业生产过程中的中间品,进口关税的下降会降低企业的生产成本,生产成本的节约使得企业有更充足的资金更新陈旧的机器设备或进行研发投资以及人员培训,从而提升企业的生产率。同时本国企业能够在进口中间品中获取先进的技术(余淼杰,2010;汪建新、黄鹏,2011;陈勇兵等,2012)[18-20]。例如Seker和Rodriguez-Delgado(2011)[21]通过构建理论模型解释了进口新的国外中间产品有利于国内企业的最终产品创新。杨晓云(2013)[22]指出通过“学习效应”和“互补效应”两种渠道的相互作用可同时提升企业产品创新能力。熊力治(2013)[23]从短期和中长期进口学习效应进行了说明。运用阿根廷和巴西数据,Bustos(2011)[24]得出通过降低巴西的关税水平能够促进阿根廷技术水平的提高。

另外,关税减让还能使企业从国外获得更高质量且多样化的中间投入。Goldberg等(2010)[25]、Halpern等(2009)[38]、Parsons和Nguyen(2009)[26]以及Kadahara和Rodrigue(2008)[27]分别对印度、匈牙利、日本以及智利的研究均表明中间品种类增加会改善企业生产率。钱学锋等(2011)[28]和毛其淋、许家云(2015)[29]分别从要素种类拓展和质量提升验证了中间品贸易自由化的影响效果。

上述研究为本文剖析中间品贸易自由化与企业生产率之间的关系提供了很好的研究基础。但目前研究仍存在一些不足,归结起来主要有以下几点:首先,将中间品贸易自由化的作用机制与最终产品贸易自由化的作用机制混淆,实际上二者之间的作用机制存在显著差异。同时忽视了我国加工贸易企业大量存在的特征,没有细化加工贸易企业在中间品贸易自由化通过技术溢出提升企业生产率的特殊事实。其次,相关研究中并没有就我国经济的特殊性,全面系统考察地域、行业技术和企业类型在中间品贸易自由化作用中的结构性差异。最后,虽然研究中涉及一些机制研究,但是对中间品贸易自由化具体作用渠道没有给出明确的解释,特别是技术溢出在促进企业生产率提升上的作用验证更少。

本文的研究基于2000—2006年我国工业企业的微观数据和海关进出口贸易数据,与已有的研究相比,有两个方面的创新。

一是研究内容上的创新。(1)基于微观视角,全面细致地研究了企业因地域、行业技术和企业类型存在的结构性差异在中间品贸易自由化中不同的生产率效应。(2)特别地,考虑到我国进出口贸易具有显著的加工贸易特征,而加工贸易企业在进口原材料以及零件时只需支付部分关税甚至完全免除关税,因此在处理时,将加工贸易与一般贸易进行区分,避免了因加工贸易存在导致中间品贸易自由化引致的生产率效应低估。需要说明的是,对加工贸易企业的生产率也可能因中间品贸易自由化导致的技术溢出效应得以提升。(3)最后从中间品质量以及技术溢出两个角度考察中间品贸易自由化的作用渠道和传递机制。

二是研究方法上的创新。以往相关研究存在两点缺陷:(1)只能说明政策冲击的静态效果,却不能说明随着关税变化企业生产率的动态趋势。(2)不能对中间品和最终品贸易自由化引致的效应进行区分,使得估计结果严重偏误。因每种产品自由化程度并不一样,在处理过程中不能像以往研究那样简单地将我国加入WTO当年作为贸易自由化的政策冲击变量,而是通过构造贸易自由化指数进行说明。为了更加准确地考察进口中间品贸易自由化的真实影响,在模型中同时加入中间品和最终产品贸易自由化两个指标,一定程度上剔除了最终产品贸易自由化造成的效果混淆。

三、贸易自由化和企业生产状况的特征性事实

(一)数据来源及处理

本文使用的数据来源于中国工业企业数据库,高度细化的海关数据库以及WTO提供的进出口关税数据。其中中国工业企业数据库由国家统计局统计,其统计对象涵盖了我国所有的国有企业以及 “规模以上”(即总产值超过500万元人民币)的非国有企业。这些企业的出口总额占我国制造业出口总额的98%(田巍、余淼杰,2014)[7]。数据中包括企业资产负债表、利润表以及现金流量表中的80多个变量,并涵盖了企业身份、登记注册类型、行业分类、地区特征、研发投入、出口额、就业人数以及固定资产总额等方面的详细信息。因此能很好地测算企业的生产率,用于研究因企业类型异质性、地区特征异质性、行业异质性差异造成的各企业生产率受中间品贸易自由化不同的影响。同时可以借助企业研发费用的变化来研究中间品的技术溢出效应。

海关数据库是由中国海关总署统计的产品层面交易数据。数据记载了2000—2006年通关企业的每一条进出口交易信息,包括企业税号、进出口产品8位HS编码、进出口数量、价值、目的地(来源地)以及交通运输方式。特别重要的是,对每一条交易记录,海关都记载了其贸易方式,即加工贸易、一般贸易以及其他贸易类型。因此该数据可以直接获得某企业是否为加工贸易企业的重要信息,而这一信息在大规模企业调查数据中是没有的。另外可以通过中间品来源国识别出中间品的技术复杂度。

因为要对海关数据库和中国工业企业数据库进行匹配,故选取两个数据库从2000—2006年共有的时间年份。并在匹配之前参照谢千里等(2008)[40]的处理方法对工业企业数据库进行初步处理:(1)首先,剔除从业人数少于8人的企业,因为大多数异常值来自那些没有可靠会计系统的个体户;(2)剔除那些缺少重要变量的企业和不符合一般会计准则的企业;(3)剔除销售额小于500万元人民币的企业;(4)剔除补贴和长期投资小于0的数据;(5)剔除出口总额与销售比大于1以及工业增加值与总产值比大于1的不合理观察值。

关于海关数据库的处理,首先将月度数据合并成年度数据。参照沈琪、周世民(2014)[30]以及陈勇兵等(2012)[20]的做法,运用国际通用的BEC标准产品分类编码对进口产品进行分类,将BEC代码为“111”、“121”、“21”、“22”、“31”、“322”、“42”、“53”这八类确定为本研究所需要的中间品。最后设定企业是否为进口中间品为虚拟变量,如果是进口中间产品则记为1,否则为0。在对海关产品HS编码和BEC分类编码进行合并时,需要注意以下两点:一方面,目前国际上通用的产品编码为HS6位码,而我国在进行海关编码时基于6位码拓展为8位码,处理时需要对8位编码与6位编码进行转换;另一方面,海关对2001年后 HS编码进行修订,因此在匹配两组编码时应将BEC编码分别和HS96以及HS02编码结合起来。

进口关税选自WTO提供的关税数据库,选取HS编码下的产品加权平均进口关税构建中间品贸易自由化研究指标。我国自20世纪90年代为了适应市场经济体制改革和加入WTO,实施了以削减关税为主要内容的贸易政策改革(田巍、余淼杰,2014;毛其淋、许家云,2015)[7,29]。考察期内进口配额和许可证等非关税贸易壁垒已经处于一个很低的水平。可以推测,非关税壁垒的变化对贸易自由化的影响不会很大。因此本文从关税税率的角度来刻画贸易自由化水平。

上述数据来自多个不同的数据库,需要对数据进行匹配合并。参照田巍、余淼杰(2013)[1]合并方法将我国工业企业数据库和海关数据库的企业进行合并:首先直接采用企业名称对数据库进行合并;其次用企业所在地的邮政编码及企业电话号码的后七位来识别两套数据中相同的企业;最后采用邮编和法人名称进行匹配。将三种匹配方法得到数据进行合并去除样本中重复观察值,合并后企业数据有7 229 224个观察值。

本文的研究目的在于探求中间品贸易自由化与企业生产率之间存在怎样的关系?为了回答这一问题,接下来对行业进出口关税和企业生产率的特征事实进行描述。

(二)贸易自由化的特征性事实

一个核心变量是中间品贸易自由化,用行业中间品的关税率进行表示。借鉴Amiti和Konings(2007)[17]的方法,将海关数据库依据HS6位码与标准行业分类法(ISIC2.0) 进行匹配,划分行业。并按照进出口额加权,得到行业层面关税水平

Tariffjt=Σi∈ΩjWit·MFNit/Σi∈ΩfWit

(1)

其中,j代表行业,t表示时间,i表示HS6位编码产品,Ωi表示行业j的产品集合,MFNit(Most Favored Nation)为第t年HS6位编码产品进口关税税率,WitΣs∈ΩjValuesit表示按照进出口额计算的加权权重,s表示HS6位编码下更为细化的产品数。按照上述测算方法对每个行业中的中间产品和最终产品的关税进行计算。为了说明贸易自由化程度,将计算得到的关税水平绘制在图1和图2中。

图1 最终品进口关税的变化趋势资料来源:海关数据库

图2 中间品进口关税的变化趋势资料来源:海关数据库

图1显示了依照标准行业分类(ISIC2.0)划分的9类制造业行业最终品从2001—2006年6年间进口关税的变化情况。横轴表示年份,纵轴表示行业层面最终品关税。一个显著的趋势是,各行业最终品关税水平随时间逐步下降。食品行业在2003—2004年间有轻微的上升,但总体都存在显著下降趋势。食品和纺织品行业在2006年下降到17.7%和14.5%,金属制品行业的关税从最初27.7%下降到10.7%,降幅达61.4%。相比之下,木制品行业、电子产品、化工制品以及机械行业维持在10%左右,纸制品行业关税一直维持在5%的低位。特殊的,2006年底,木制品行业最终产品进口关税水平一度接近最低水平2.38%。

图2显示了行业层面中间品进口关税年度变化情况,纵轴为中间品关税。随着贸易自由化程度不断加深,行业中间品进口关税也有逐步下降的态势。食品、纺织、金属制品、化工产品及其他行业关税在10%左右,纺织品行业起初在较高的15%,随后大幅下降。在关系到国计民生的食品行业,政府采取较高的关税,食品行业在2001年到2004年中间品关税曾一度超过20%,这对国内相关行业起到一定保护作用。相比之下,电子、纸质品、机械、木制品行业的关税均在5%以下,且有进一步下降的趋势。

(三)企业生产状况的特征事实分析

另一个核心变量是全要素生产率(TFP),由于采用最小二乘法(OLS)估算出来的生产率存在同步性和选择性偏差问题,往往会导致估计偏误。这两种偏误会使得通过OLS预测的系数估计值偏高,最终使得估计出来的全要素生产率的系数偏低。为了更加准确地估计中间品贸易自由化对全要素生产率的影响,借鉴Olley和Pakes(以下简称OP方法)以投资作为企业受到生产率冲击时的调整变量的半参数方法,以及Levinsohn和Petrin(以下简称LP方法)使用企业中间投入作为企业受到生产率冲击时的可调节要素投入的方法解决样本选择性偏误和同步性偏差估算全要素生产率。

图3 全要素生产率(TFP)各种测算方法的变化趋势

资料来源:中国工业企业数据库

图3显示了通过OLS、OP及LP方法计算的全要素生产率变化情况,同时区分了进口中间品和非进口中间品企业。图例中第一行表示非进口中间品企业,第二行表示进口中间品的企业。各种方法测算的生产率数值上虽然存在差异,但一个显著的趋势是我国制造业的全要素生产率水平逐年提高,且进口中间品企业的全要素生产率在各个时期也显著高于非进口中间品企业。除此之外,两种企业全要素生产率之间的差异有逐渐缩小的趋势,即非进口中间品企业逐渐收敛于进口中间品企业,这说明非进口中间品企业的生产率提升更快。可能的解释是,随着中间品贸易自由化程度的加深,进口中间品企业获得生产率效应将会在本国进行传导,形成隐性的技术溢出效应,从而带动本国其他企业生产率的提升。

村镇银行信贷风险内部审计存在诸多制约因素:信贷风险衡量标准是影响信贷风险内部审计的基础条件;内部控制的完善程度是制约村镇银行内部审计的重要因素;信贷档案的完善程度是影响信贷风险审计的关键因素;审计人员的匮乏和审计队伍的专业素质,是制约村镇银行信贷风险审计的首要因素。

综上所述,在中国加入WTO后关税水平大幅下降的背景下,贸易自由化程度不断加深。不仅是产品市场,要素市场自由化程度也显著加强。得益于此,企业能以较低的成本进口较高质量的中间品投入,并通过技术溢出提升企业生产率。

四、中间品贸易自由化引致企业生产率效应的模型构建

为了研究我国加入WTO后关税下降带来中间品贸易自由化引致的生产率效应。借鉴Amiti和Konings(2007)[17]以及余淼杰(2010)[18]的做法,设定估计方程如下

TFPijt=α0+α1ITLit+α2PTLit+α3INTit+α4ITLit×INTit+γXit+μit+εit

(2)

模型中,TFPijt为企业全要素生产率;制造业行业最终产品的进口关税和中间品进口关税依据上述计算方法获得,INTit表示以进口中间品关税水平衡量的中间品贸易自由化程度,PTLit为最终产品进口关税水平;模型中加入中间品进口决策INTit,其中INTit为1代表进口中间产品,为0则表示不进口,以及中间品进口关税和进口决策INTit的交互项ITLit×INTit。INTit的系数表明进口中间品对企业全要素生产率影响效果。进口中间品关税和进口决策交互项系数表明要素贸易自由化通过进口中间产品的影响程度。μit用来控制不可观测的企业异质性,εit为随机扰动项。

为了提高中间品贸易自由化对企业生产率效应估计的准确性,在计量模型中加入一些影响企业生产率的控制因素Xit。

人力资本(Wage)。用每年支付的工资总额与从业人员人数的比值取对数表示。一个企业支付的工资越高表明人力资本投入越大,高技术人才的投入加快了企业生产率提升。

财务状况(Finance)。企业的财务状况会影响一个企业的正常运转,用负债总额与资产总额的比值衡量,刻画企业融资约束对生产率的影响效果。

企业存续时间(Age)。企业在生产过程中会存在干中学效应,随着生产的深化,企业会优化投入结构,提高生产率。采用企业当年年份与开业年份的差进行衡量(简泽等,2014,毛其淋,2015)[2,33],在企业初始建立阶段,随着企业在整个行业的发展,生产状况显著好转,技术程度得到较大提升,因此随着企业存续时间的延长生产率也会显著提高。

国有企业(State)。我国正处于经济转型期,故控制所有制因素对生产率的影响。将企业是否为国有绝对控股和相对控股用国有控股虚拟变量表示,从而刻画国有控股状态对企业生产率的影响。国有企业在进出口贸易中占有重要位置,特别是在开放国际市场之初,国内市场发展还不健全,国有企业承担了国际贸易中的大部分。并且基于政府政策导向和资金上的支持,在进口中间品上比其他企业具有显著优势。

企业出口状态(Export)。刻画企业出口行为对企业生产率的影响。近些年随着异质企业贸易理论发展,已经证明了企业自选择效应的存在(Melitz,2003;BEJK,2003)[14,34],即高生产率的企业才会选择出口。因为只有较高生产率的企业才能弥补从事贸易所需要的较高固定成本。

同时控制行业、地区以及年份固定效应。行业(Industry),构造基于2位行业代码的虚拟变量;地区(Region),涵盖了全国31个省市虚拟变量;时间虚拟变量(Year),控制企业在时间维度和外部宏观经济环境的变化。

五、回归结果分析

(一)基准回归模型

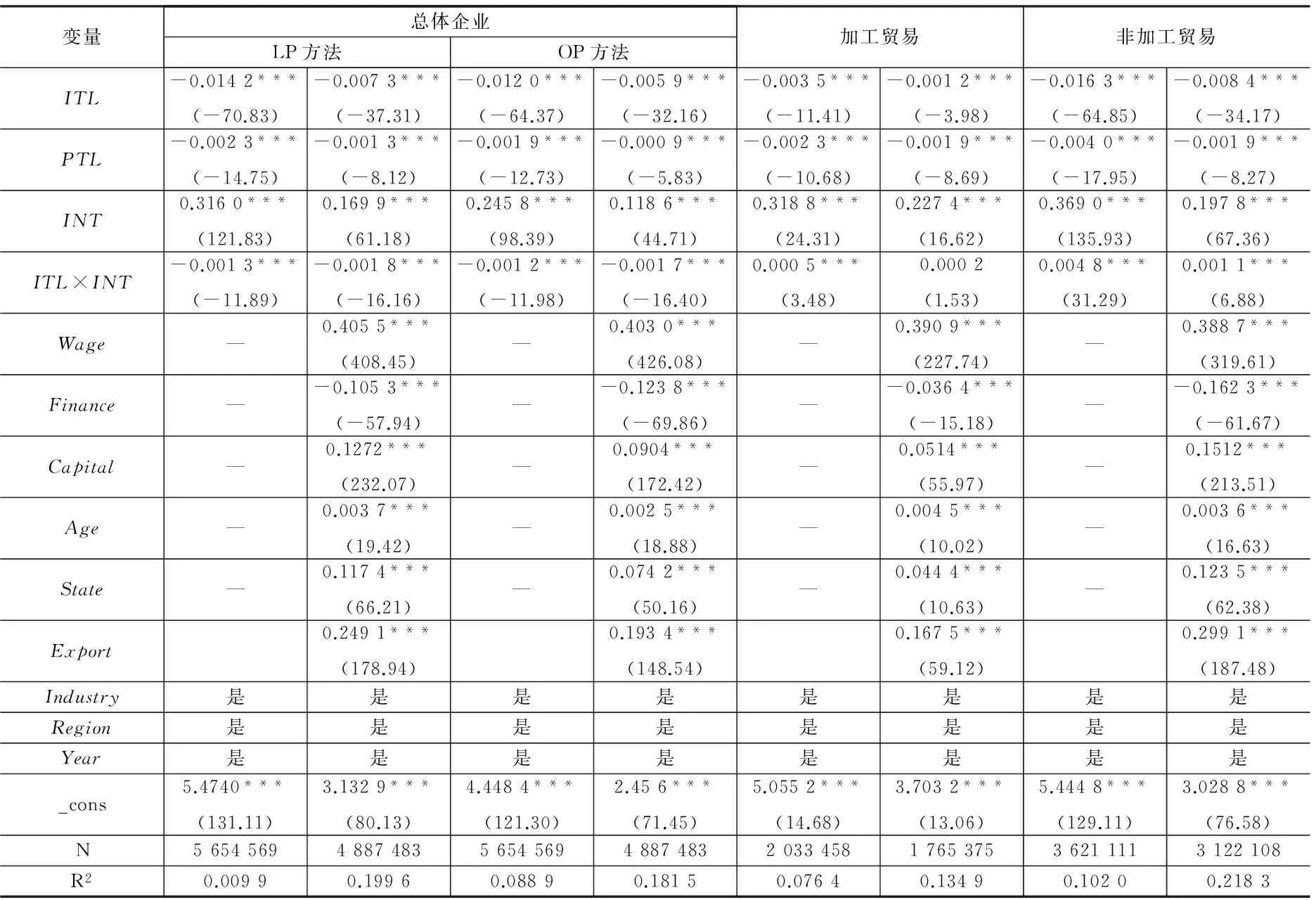

为了说明中间品贸易自由化对全要素生产率的影响效果,首先依据计量模型(2)的设定进行回归分析,估计结果如表1所示。

表1中的前5列主要在全样本下考察中间品贸易自由化和企业生产率之间的关系。其中第2、第3列采用LP估算的生产率作为被解释变量,第4、第5列采用OP估计方法估算生产率模型,第2、第4列中仅考虑中间品贸易自由化和企业生产率之间的关系,而第3、第5列中则引入人力资本、财务状况等影响企业生产率的其他变量。同时为了避免因行业、地区和年份固定效应对模型的影响,加入行业、地区和年份控制变量。

表1 中间品贸易自由化对企业全要素生产率的影响

注:括号内为t值,*、**、***分别表示参数估计值在10%、5%、1%统计水平上显著,“是”表示对行业、地区、年份等外因进行控制。

从上述模型中可以看出,中间品关税和最终产品关税的系数显著为负,说明贸易自由化促进了生产率的提高。同时中间品关税比最终品关税的系数大,表明在促进企业生产率提升作用上中间品贸易自由化比最终产品贸易自由化更加显著。中间品变量的系数显著为正,进一步验证了企业通过进口中间品促进企业生产率提升的事实,这与陈勇兵等(2012)[20]和张杰等(2015)[34]的结论一致。传统只针对中间品关税的研究存在典型的变量遗漏问题,造成中间品贸易自由化对企业生产率的估计结果发生偏误,因此依据公式(2)的设定在模型中引入中间品关税和中间品进口决策的交互项来识别中间品贸易自由化是否通过进口中间品引起生产率的提升。回归结果表明,交互项的系数在1%水平上显著为负,表明中间品贸易自由化通过增加中间品进口提升了企业全要素生产率。

为了提高计量模型估计的准确性,在模型中同时加入人力资本、企业财务状况、资本密集度、企业存续时间、国有控股和企业出口状态等影响企业生产率的其他因素作为控制变量。结果表明:除企业财务状况外,人力资本、资本密集度、企业存续时间、国有控股和企业出口状态与企业生产率之间均呈现显著的正向关系。人力资本和资本密集度分别衡量了企业的高技术员工引进和机械设备投入状况。较高的人才引进有助于企业生产过程的革新,对提升企业生产率有促进作用。同时作为物质资本投入的机械设备在企业生产率提升上也具有显著作用。而以负债率衡量企业财务状况的估计结果为负,说明企业生产率提升过程中容易受到融资约束限制。企业存续时间对企业生产率具有正向作用,在企业成立初期,生产率水平也较低。随着企业在该行业的发展,企业生产率提升也比较显著。比较有趣的是,国有控股对生产率具有正的影响效果,可能的解释是,国有控股企业因其特殊性,在进口中间品时具有更优惠的政策支持。企业出口行为的系数显著为正,这与异质企业贸易理论的观点一致(Melitz,2003;BEJK,2003;Melitz和Ottaviano,2005)[14,34,41],只有更高生产率企业才能弥补从事贸易的成本进行出口。

值得注意的是,我国的进出口贸易具有显著的加工贸易特征,出口企业中有相当一部分是加工贸易企业(戴觅等,2014;田巍、余淼杰,2013)[4,1]。20世纪90年代后加工贸易得到飞速发展,已经超越传统出口贸易,成为我国主要出口类型。然而加工贸易企业在进口原材料以及零件时只需支付部分关税甚至完全免除关税,受贸易自由化程度的影响相对较小。为了更加准确考察中间品贸易自由化对中国企业生产率的影响,有必要对加工贸易企业进行处理。目前在区分加工贸易企业上有两种方法:一是采用出口密集度指标来甄别加工贸易企业,将出口密集度大于0.5的企业定义为加工贸易企业(李春顶,2010;汪建新、黄鹏,2011)[36,19]。另一种方法借助海关数据中关于贸易方式的分类,通过匹配海关和企业数据库,对加工贸易和非加工贸易进行区分(田巍、余淼杰,2013;逯宇铎等,2015)[1,39]。为了提升估计的准确性,采用后一种方法对加工贸易进行区分。然后基于上述样本进行回归,具体结果如表1中第6—第9列。

第6、第7列对从事加工贸易的企业进行回归。中间品贸易自由化的系数在1%的水平上显著为负,即加工贸易企业在中间品贸易自由化进程中生产率也得到提升。这与一般研究的观点不同,虽然加工贸易在进口成本优势上不会因贸易自由化程度发生显著变化,但是贸易自由化带来的技术溢出却在一定程度上促进了加工贸易企业生产率的提升。第8、第9列显示,与加工贸易企业相比,从事一般贸易的企业中间品贸易自由化的系数显著高于加工贸易,一般贸易能够从中间品贸易自由化中获得相对较大幅度的成本节约,因此进口中间品贸易自由化对本土企业生产率的作用上更显著。与此同时,在加工贸易中中间品贸易自由化和进口中间品的交互项系数为正,且不显著。说明中间品贸易自由化并非通过企业进口中间品行为导致了企业生产率的提升,而这也进一步印证了中间品贸易自由化进程中出现的技术溢出效应导致加工贸易生产率提升的事实。

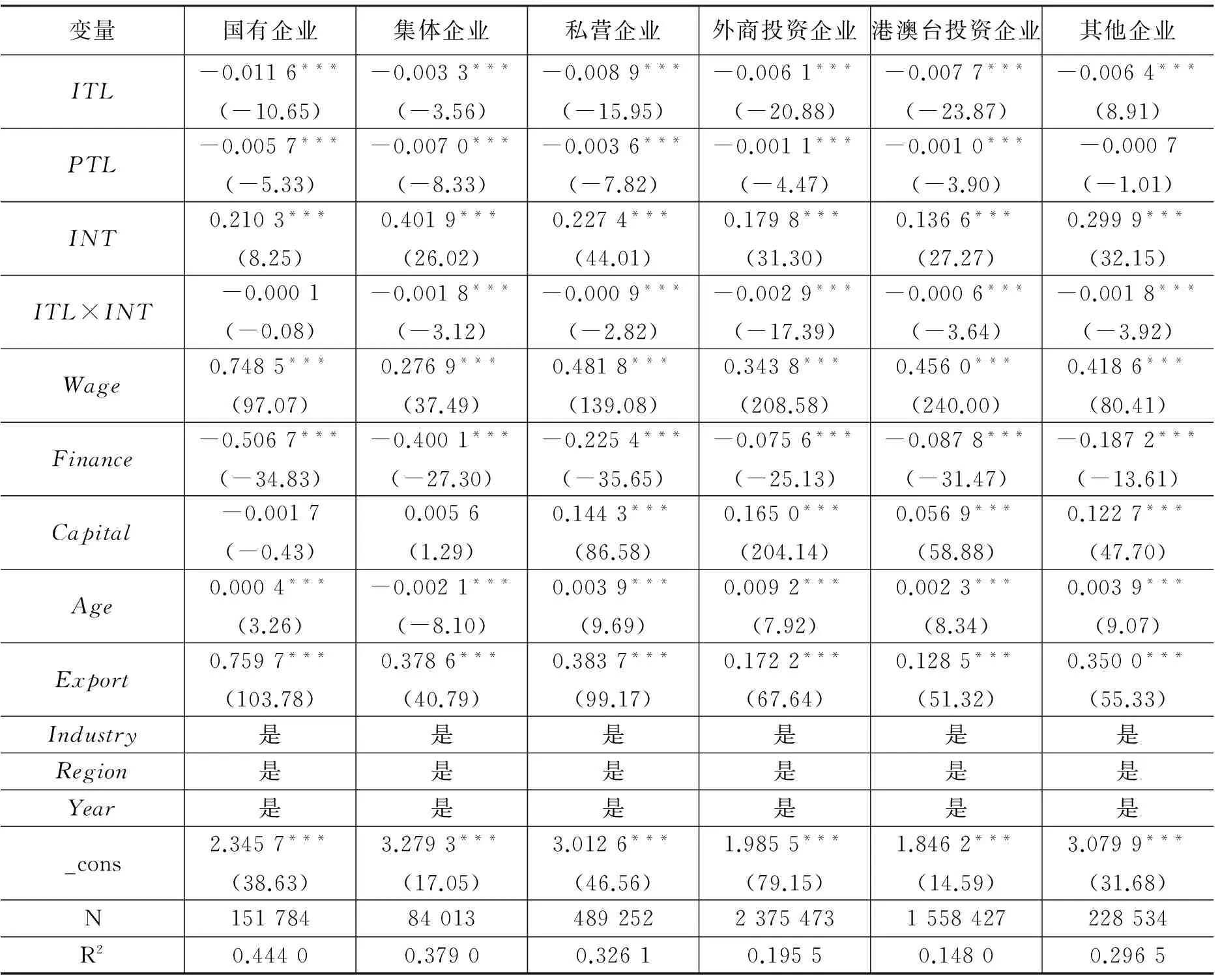

(二)企业所有制类型差异分样本回归

考虑到各所有制类型企业在政策扶植、组织架构以及管理经验等诸多方面存在差异,且不同产业和关税有效保护程度也存在很大的差异,所以不同类型企业面临中间品贸易自由化冲击的反应不同 (简泽等,2014)[2]。因此为了验证不同所有制企业受到中间品贸易自由化影响的差异程度,按照企业注册类型将企业划分六类,分别为国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业、港澳台投资企业以及其他未进行归类的企业。

表2 依据企业注册类型的分样本回归

注:括号内为t值,*、**、***分别表示参数估计值在10%、5%、1%统计水平上显著,“是”表示对行业、地区、年份等外因进行控制。在具体样本回归中对加工贸易企业进行剔除,下表同。

表2中的估计结果表明,中间品贸易自由化对不同企业类型生产率均有显著的促进作用,对国有企业的促进作用最大,集体企业的促进作用最小。除集体企业外,各类型企业中的中间品贸易自由化对企业生产率的促进作用也显著大于最终产品贸易自由化的影响程度。进口中间品系数对企业生产率也表现出显著拉动作用。从各模型的交互项来看,中间品贸易自由化通过中间品的进口也显著提高了企业生产率水平。

基于表2中出现的回归结果可能的解释:相对于本国企业而言,外资企业和港澳台投资企业具有更广阔的原材料来源,既可以从中国市场购买,也可以从母公司处获得,多元化的材料来源能够实现成本的节约,而同时母公司也会提供更高质量的要素投入和技术转移。因此在这种情况下,中间品关税减让所带来的成本节约和优质要素获得对外资和港澳台投资企业生产率的影响也就比较有限。然而本土企业则能从中间品关税减让中实现成本节约和获得高质量的投入,从而实现更大幅度的生产率提升。国有企业本身具有公益法人的性质,肩负对国民经济的调节作用,一直受到政府支持和扶持,并具有雄厚的资金实力,研发投入力度也较大。因此在企业生产率提升上比其他企业具有显著的优势。私营企业更为自由的经营环境、先进的管理经验以及灵活的机制设计都为私营企业应对国际化趋势提供了有力的支撑。但是在体制改革过程中,集体企业产权关系不清、技术薄弱、管理粗放等弱点随改革的深入日渐暴露出来,这是导致生产率提升不显著的重要原因。

(三)企业地域和行业技术差异分样本回归

考虑到企业因地理条件,政策条件和经济发展程度分布上存在的区位差异。东部沿海地区在改革开放后率先发展起来,进行国际贸易的程度、接触到国外先进技术的可能性相比中部内陆地区以及西部偏远地区都要高,在利用国外中间品上可能更具有优势。因此为了验证不同地区中间品贸易自由化对企业生产率影响程度的差异,按照31个行政区划将我国分为三个区域,分别为东部沿海地区、中部内陆地区、西部偏远地区。对各地区划分后的估计结果如表3中前3列所示。

表3 按经济区划和技术复杂度分样本实证检验

注:括号内为t值,*、**、***分别表示参数估计值在10%、5%、1%统计水平上显著,“是”表示对行业、地区、年份等外因进行控制,“否”则表示不进行控制。

从地区层面的估计结果来看,在中间品贸易自由化进程中不同地区企业生产率都具有显著的提升,然而东部地区中间品贸易自由化系数显著低于中部地区和西部地区。可能的原因:一方面经过30多年的发展,东部地区的贸易自由化水平已经相对较高,关税下降的影响可能不显著;另一方面位于东部地区的企业已经具有很高的要素使用度,在激烈的市场竞争环境下通过中间品贸易自由化促进生产率提升的效果可能受到限制。中部和西部地区依托于丰富的自然资源以及最近几年政府开发内陆地区政策的大力支持,借助于中间品自由化带来的成本优势和技术溢出效应对当地企业生产率提升具有显著的促进作用。

考虑到各行业在技术创新和吸收能力等方面存在显著差异,中间品贸易自由化可能对不同行业企业的生产率产生不同的影响。因此为了检验不同行业受到贸易自由化影响差异,依据刘庆林等(2010)[37]的方法,将行业分为初级产品和劳动密集型行业、中低技术行业以及高技术行业三大类。划分行业后的估计结果如表3中后3列所示。

从表3中后3列中可以看出中间品贸易自由化对不同技术行业的生产率促进作用存在显著差异,高技术行业的生产率效应显著高于初级产品行业和中低技术行业企业。并且高技术行业在进口中间品以及中间品贸易自由化与中间品交互项的系数上都显著高于其他行业。表明高技术行业在中间品贸易自由化中的生产率提升效应最显著,这一深层的原因可能是中间品贸易自由化带来的高质产品和高技术行业企业的吸收能力相适应的结果。

(四)中间品贸易自由化对生产率提升的内在机制

接下来,为了说明中间品贸易自由化的具体作用机制,考察出口企业生产率的提升是否来源于中间品本身质量的差异。首先从进口来源国的角度进行区分,将中间品进口来源国细分为“高技术国家”和“低技术国家” ,采用上述区分方法的依据是:来自“高技术国家”的中间品中具有较高的技术水平,因而其质量也会较高,在生产过程中通过进口该种类中间品将产生较高的技术溢出。

表4 中间品来源国差异机制分析

注:括号内为t值,*、**、***分别表示参数估计值在10%、5%、1%统计水平上显著,“是”表示对行业、地区、年份等外因进行控制。

表4中的结果表明,中间品贸易自由化对企业生产率的提升存在显著的促进作用,但是具体因中间品来源国不同,产生的影响效果存在差异性。进口中间品变量系数表明,来自“高技术国家”的中间品投入对企业生产率才会产生促进作用,相反,“低技术国家”的中间品并不能对企业生产率产生提升作用。同时,交互项的系数表明中间品贸易自由化的作用机制也是通过进口高技术中间品投入带动的。相比之下,从低技术国家进口的中间品,并不含有技术优势,对本国企业生产率不但没有促进作用,反而在一定程度上阻碍了企业生产率的提升。另外,国家收入水平也可以衡量一国技术的发达程度,因此我们依据国家收入将中间品来源国划分为高收入国家和低收入国家进行验证,结果和上述分析高度一致。综上分析,中间品贸易自由化对企业生产率提升的实现机制主要是通过进口高质量中间投入产生的技术溢出效应促进本国企业改善技术条件从而提升生产率。

为了进一步说明技术溢出效果,通过对企业研发投入和新产品产值两个角度分析贸易自由化具体作用于企业生产率的渠道。模型1和模型2分别以研发投入和新产品产值两个维度对技术溢出的效果进行说明。其中研发投入以企业每年的研发费用取对数进行衡量,新产品产值通过构造虚拟变量衡量企业的技术溢出,如果企业当年新产品产值大于0,就设定技术溢出变量为1,否则为0。

从表6回归结果中发现,中间品贸易自由化在两个模型中的系数都显著为负,说明随中间品贸易自由化程度的加深,企业从中间品贸易自由化过程中所获得的技术溢出也相应增大。进口中间品系数在模型1和模型2中显著为正,也进一步证明了随着中间品进口的增加,企业技术溢出效果显著增强。交互项的系数在模型1和模型2中显著为负,表明企业进口中间品是中间品贸易自由化实现技术溢出的重要途径。其他控制变量也表现出高度的显著性。

表6 中间品贸易自由化技术溢出的具体检验

注:*、**、***分别表示参数估计值在10%、5%、1%统计水平上显著,“是”表示对行业、地区、年份等外因进行控制。

六、结论和启示

随着我国改革开放力度的加大,贸易自由化对促进企业生产率的作用也日益凸显。基于我国加入WTO后关税大幅度下降的事实,从中间品贸易这一视角出发,验证了中间品贸易自由化对企业生产率的影响效果及作用机制。

研究结果表明:(1)中间品贸易自由化显著提升了企业生产率,并高于最终产品的作用效果。中间品贸易自由化对一般贸易企业生产率提升更加显著,加工贸易企业也因技术溢出得以提升,同时对本地企业的提升显著高于外资企业。(2)中间品贸易自由化的作用存在显著的地区、行业差异。中西部地区依托资源优势以及政府近几年扶持政策的实施,生产率提升效果更为显著。受行业技术吸收能力限制,高技术行业在中间品贸易自由化中获益最大。(3)中间品贸易自由化促进企业生产率提升的内在机制表明,来自高技术国家的高质量中间品对企业生产率才产生促进作用。中间品贸易自由化促进了技术溢出在企业间的流动,这是造成企业生产率提升的重要渠道。

本文的研究对我国进一步深化贸易自由化进程,转变贸易模式和改善进出口贸易政策并积极融入到全球生产有一定的政策意义,同时对改善我国企业生产状况、增强企业在国际市场竞争力提供理论支持。基于以上结论,提出本文的政策建议:一是,中国经济正处于经济增长方式转变和结构调整的重要关口。鉴于中间品贸易自由化在提升企业生产率方面显著的作用,国家应实施积极的进口贸易战略,为中间品贸易自由化的技术溢出提供条件。同时促进加工贸易的转型升级,提升承接国外技术溢出的能力。二是,中国企业在中间品贸易自由化中表现出显著的企业所有制、区域和行业结构性差异,因此制定有针对性的中间品贸易政策时,要合理兼顾各地、各行业发展状况。加大部分高技术行业的扶植力度,同时促进中部和西部地区积极参与国际市场分工。三是,合理进口中间品类型,有针对性地选择对拉动企业生产率提升、改善企业生产状况具有显著作用的高技术和高质量中间品。最后中国企业应积极融入全球化生产过程中,继续加强与全球价值链上核心企业的技术交流与合作,通过参与产品内国际分工承接来自价值链高端的技术转移和外溢。

[1]田巍,余淼杰. 企业出口强度与进口中间品贸易自由化:来自中国企业的实证研究[J],管理世界,2013(1):28-44.

[2]简泽,张涛,伏玉林. 进口自由化,竞争与本土企业的全要素生产率——基于中国加入WTO的一个自然实验[J],经济研究,2014(8):120-132.

[3]江小涓. 中国开放三十年的回顾与展望[J],中国社会科学2008(6):66-85.

[4]戴觅,余淼杰,Madhura Maitra. 中国出口企业生产率之谜:加工贸易的作用[J],经济学(季刊),2014,13(2):675-698.

[5]Tybout J. Pant and Firm-Level Evidence on the New Trade Theories[R]. Oxford:Basil-Blackwell,2003.

[6]Baumol W, Lee K. Contestable Markets,Trade and Development[J]. World Bank Research Observer,2001,6(1):1-17.

[7]田巍,余淼杰. 中间品贸易自由化和企业研发:基于中国数据的经验研究[J],世界经济,2014(6):90-112.

[8]Holmes J, Schmitz J. Competition and Productivity:A Review of Evidence [J]. Annual Review of Economics,2010,2(1):619-642.

[9]Helpman E, Krugman P. Market Structure and Foreign Trade:Increasing Returns,Imperfect Competition,and the International Economy [J]. Cambridge:The MIT Press,1985.

[10]Levinsohn J. Testing the Imports as Market Discipline Hypothesis [J]. Journal of International Economics,1993,35(2):1-22.

[11]Boone J. Competitive Pressure:The Effects on Investments in Product and Process Innovation[J]. Rand Journal of Economics,2000,31(3):539-569.

[12]Shimomura K, Thisse J. Competition among the Big and the Small [J]. Rand Journal of Economics,2012,43(2):329-347.

[13]Bernard A B,Eaton J,Jensen J B,et al. Plants and Productivity in International Trade[J],American Economic Review,2003,93(4):1268-1290.

[14]Melitz M J. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J]. Econometrica,2003,71(6):1695-1725.

[15]Hsieh C T, Klenow P. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India[J]. Quarterly Journal of Economics,2009,124(40):1403-1448.

[16]Harrison A E,Martn L A,Nataraj S. Learning versus Stealing:How Important are Market-Share Reallocations to India’s Productivity Growth? [J]. World Bank Economic Review,2012,27(2):202-228.

[17]Amiti M, Konings J. Trade Liberalization,Intermediate Inputs and Productivity:Evidence From Indonesia[J]. The American Economic Review,2007,97(5):1611-1638.

[18]余淼杰. 中国的贸易自由化与制造业企业生产率[J],经济研究,2010(12):97-110.

[19]汪建新,黄鹏. 价格贸易条件变动,进口关税消减与中国加入WTO的生产率效应[J],世界经济研究,2011(12):3-9.

[20]陈勇兵,仉荣,曹亮. 中间品进口会促进企业生产率增长吗[J],财贸经济,2013(3):76-86.

[21]Seker M, Rodriguez D J D. Imported Intermediate Goods and Product Novation,Evidence from India[R].Cambridge: Delgado,2015.

[22]杨晓云. 进口中间产品多样性与企业产品创新能力[J],国际贸易问题,2013(10):23-33.

[23]熊力治. 中间投入要素进口与中国本土制造企业生产率——基于中国企业微观数据的实证研究[J],宏观经济研究,2013(3):75-80.

[24]Bustos P. Trade Liberalization,Exports,and Technology Upgrading:Evidence on the Impact of MERCOSUR on Argentinian Firms[J]. American Economic Review,2011,101(1):304-340.

[25]Goldberg P K, Kjandelwal A K,Pavcnik N,et al. Imported Intermediate Inputs and Domestic Product Growth:Evidence from India[J]. Quarterly Journal of Economics,2010,125(4):1727-1767.

[26]Parsons C R, Nguyen A T. Import Variety and Productivity in Japan [J]. Economics Bulletin,2009,29(3):1947-1959.

[27]Kasahara H, Rodrigue J. Does the Use of Imported Intermediates Increase Productivity? Plant-level Evidence[J]. Journal of Development Economics,2008,87(1):106-118.

[28]钱学锋,王胜,黄云湖,王菊荣. 进口种类与中国制造业全要素生产率[J],世界经济,2011(5):3-25.

[29]毛其淋,许家云. 中间品贸易自由化的生产率效应——以中国加入WTO为北京的经验研究[J],财经研究,2015(4):42-53.

[30]沈琪,周世民. 进口关税减免与企业全要素生产率:来自中国的微观证据[J],管理世界,2014(9):174-175.

[31]樊海潮,郭光远. 出口价格、出口质量与生产间的关系:中国的证据.世界经济,2015(2):58-85.

[32]于娇,逯宇铎,刘海洋. 出口行为与企业生存概率:一个实证研究[J],世界经济(4):25-49.

[33]毛其淋. 贸易自由化与异质性企业生产效率变动:来自中国制造业的微观证据[J],当代经济科学,2015(1):98-109.

[34]Bernard A B,Eathon J,Jersen B,et al. Plants and Productivity in International Trade[J]. American Economic Review,2003,93(4):1268-1290.

[35]张杰,郑文平,陈志远. 进口与企业生产率——中国的经验证据[J]. 经济学(季刊),2015,14(3):1029-1052.

[36]李春顶. 中国出口企业是否存在“生产率悖论”:基于中国制造业企业数据的检验[J],世界经济,2010(7):64-81.

[37]刘庆林,高越,韩军伟. 国际生产分割的生产率效应[J],经济研究,2010(2):32-43.

[38]Halpern L,Koren M,Szeidl A. Imported Inputs and Productivity [J]. CefiG Working Papers,2015,105(8): 3660-3703.

[39]逯宇铎,戴美虹,刘海洋. 加工贸易是中国微观企业绩效的增长点吗——基于广义倾向得分匹配方法的实证研究[J],国际贸易问题,2015(4):27-36.

[40]谢千里,罗斯基,张轶凡. 中国工业生产率的增长与收敛[J],经济学(季刊),2008(3):809-826.

[41]Melitz M J,Ottaviano G I P. Market Size,Trade,and Productivity [J]. The Review of Economic Studies,2008,75(1):295-316.

[42]Krugman P. The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the Competitive Consequences of Mrs. Thatcher:Notes on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies[J]. Journal of Development Economics,1987,27(2):41-55.

[43]Young A. Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade[R].New York: National Bureau of Economic Research,1991.

责任编辑应育松

The Intermediate Goods Trade Liberalization, Technology Spillover and Firm Productivity

LIU Hai-yang, LIN Ling-tao, QI Shu-hui

(Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

This paper studied the impact of intermediate goods trade liberalization (ITL) on the productivity of export enterprises. Then, we constructed the index of ITL and developed a model of how ITL affects the firm productivity. With the matched data of China’s industrial enterprises and customs import and export trade, the results shows that: (1) The ITL can significantly increase the productivity. The promotion of general trade enterprises is more remarkable, and due to the technology spillover of ITL the productivity of processing trade enterprises has been improved, while the impact of ITL on local enterprises is also significantly higher than that of foreign-funded enterprises; (2) the effect of ITL shows significant differences in regions and industries. In the central and western regions, based on the advantage of resources, the promotion is more remarkable. Constrained by industrial technology absorptive capacity, the high technology industry benefit the most. (3) Finally, the internal mechanism of how ITL promotes firm productivity is analyzed, and it is found that ITL improves the technical level of enterprises mainly through importing high quality factors and promotes the productivity by increasing the technology spillover gained from the intermediate goods. The study provides a good policy implications for further deepening the process of ITL and enhancing the international competitiveness of enterprises.

intermediate goods; trade liberalization; technology spillover; firm productivity

2016-06-13

刘海洋,男,大连理工大学管理与经济学部副教授,博士,博士生导师,主要从事经济增长、新新贸易理论和新新经济地理研究;林令涛,男,大连理工大学管理与经济学部硕士生,主要从事经济增长和新新贸易理论研究;亓树慧,女,大连理工大学管理与经济学部硕士生,主要从事国际贸易和跨国投资研究。

F752.6

A

1005-1007(2016)10-0087-16