挺进下一个黄金期入口—低油价考验大庆油田内生和外延重构能力

2016-10-19牟雪江

文/本刊记者 牟雪江

挺进下一个黄金期入口—低油价考验大庆油田内生和外延重构能力

文/本刊记者 牟雪江

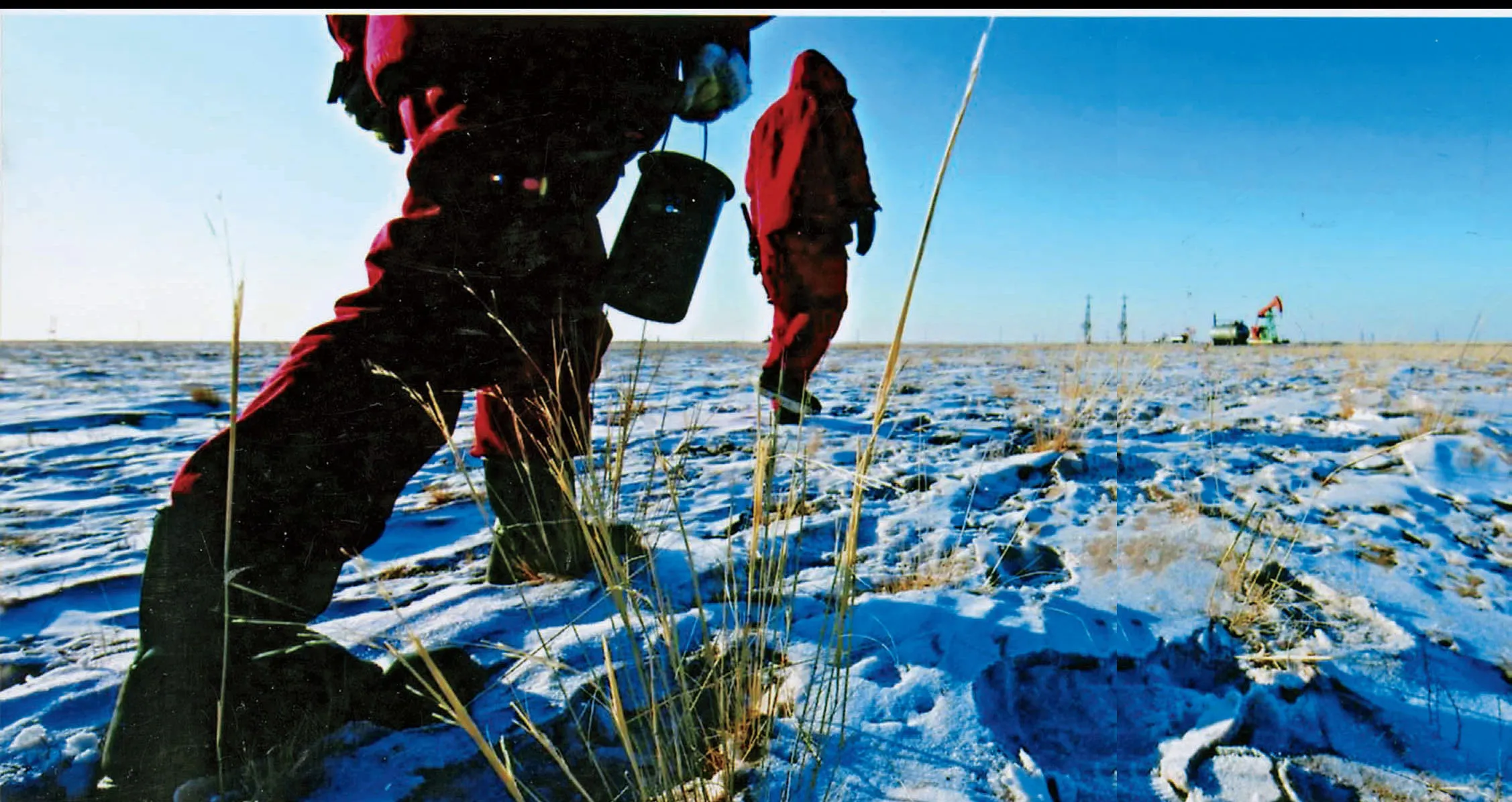

茫茫雪原上,大庆人迈着坚实的脚步巡井。丁伟/摄。

油价经过断崖式下跌之后,一蹶不振。进入2016年更是跌破了每桶30美元关口,将全球油企共同推到了风口浪尖之上。

大庆油田怎么样了?

作为我国工业战线的一面旗帜,大庆油田特殊的地位与作用,辉煌的历史与荣誉,决定着其一举一动都备受关注。

2016年3月7日,习近平总书记参加十二届全国人大四次会议黑龙江代表团审议时,十分关心大庆油田的发展,在听取大庆油田代表发言后指出:“大庆就是全国的标杆和旗帜,大庆精神激励着工业战线广大干部群众奋发有为。我很高兴听到大庆的同志讲,有信心在困难情况下攻坚克难,发挥最大优势,保持大庆在全国石油生产中的领先地位。这要克服很多困难,做很多工作,未来国际油气领域的困难局面还会延续相当长时间,大庆要承受相当压力。只要精神不滑坡,办法总比困难多。我们从来都是在压力和挑战中前进的,也一定能继续在压力和挑战中不断前进。”

从诞生那天起,大庆油田就一直与“辉煌”紧密相连。而每一个辉煌的背后都是在不断跨越重重困难。

就像习近平总书记说的:“只要精神不滑坡,办法总比困难多。”

先抛开油价波动的影响不说,单就一个油田的石油勘探开发来说,资源只能越来越少,开采难度也越来越大。这是一个不争的事实。

按照世界石油开采惯例,进入新世纪的大庆油田完全可以“功成身退”了。按照原定的“十一五”规划,2009年就可以递减到3890万吨,到2010年是3800万吨,2020年是3100万吨。

但是形势却不容大庆油田“退步”!

进入新世纪,中国的经济进入高速增长期,国内能源短缺日益突出,尤其是石油供给,更是成为制约经济社会健康发展的“瓶颈”之一。2008年年初,中央提出了“大庆原油产量要在4000万吨台阶上再稳产若干年”的目标任务。表面上,4000万吨的年产量小于从前的5000万吨,但此时年产4000万吨的难度之大,丝毫不亚于当年的年产5000万吨。

早在1995年,大庆油田就已经进入高含水后期,“好吃的都吃得差不多了,剩下的都是难啃的‘硬骨头’。”石油专家形容当时的开采形势。与高含水量相伴随的难题,还有接替资源的日益减少。

原油5000万吨稳产27年、4000万吨稳产12年后,大庆油田的油正在变得稀缺。换句话说,油越来越少,开采成本越来越大。

一个资源型企业,不拿产量说话,就没有底气。产量是效益的基础,没有一定的量就没有一定的质。如果大庆不想名不副实,需要寻找新的出路。那么大庆油田下一个黄金期的入口在哪里?

一是稳产。对于大庆油田来说,至少到2020年,油气当量围绕4000万吨稳产仍然是最核心的任务。

但这里的人们知道,要从已经开采了半个多世纪的油田里找油找气,难度很大,没有技术创新不行。

二是外部市场。2014年,大庆油田实现外部市场收入150亿元,其中海外市场收入为90亿元。

大庆油田已在悄然探索转型发展之路,其在页岩油、油砂油、煤层气、地热等非常规能源的开发利用上都已有所尝试。不过,这些非常规能源的研究主要都还处于前期阶段,还没有达到商业化开发的程度。等到技术研发和成本控制更加成熟后,这些非常规能源就可以补充大庆油田的油气产量。

事实上,大庆油田面对油田内外部环境发生的重大变化,面对异常严峻复杂的生产经营形势,大庆人不悲观、不气馁、不懈怠、不退缩。大庆人说:这困难、那困难,再难也赶不上会战时期难。

科技“接力棒”传递发展动力

大庆油田的诞生,是在被断言贫油的国土上,新中国石油科技工作者应用独创的“陆相生油理论”,找到了世界级大油田。她的诞生是与自主创新紧密相连。自1960年开发建设至今,大庆油田在贡献22多亿吨石油的同时,累计取得科技成果1万余项,在国际同类油田勘探开发领域形成了拥有自主知识产权、占据领先地位的核心技术体系。

“超越权威、超越前人、超越自我”—悬挂在勘探开发研究院采收率实验楼内的12个大字,被今天的大庆油田科技工作者奉为座右铭。在传承中不断超越,正是大庆油田科技工作者勇于攻坚克难的精神特质。

翻开大庆油田的荣誉簿,是一项项引以为豪的奖励。1985年的“大庆油田长期高产稳产的注水开发技术”、1996年的“高含水期稳油控水系统工程”,先后荣获国家科技进步特等奖;1998年,“大庆油田聚合物驱油技术”荣获国家科技进步一等奖。2010年,“大庆油田高含水后期4000万吨以上持续稳产高效勘探开发技术”又一次荣获国家科技进步特等奖。

而在这一项项大奖的背后,是大庆精神的写照。

在大庆油田科技馆里,陈列着这样一幅对联,上联:别看毛头小伙子;下联:敢笑天下第一流;横批“闯将在此”。

这副豪气干云的对联,写于上世纪60年代,出自大庆的一群刚从学校毕业的技术人员和实习生之手。被誉为“新时期铁人”的王启民,就是其中的一员。

大庆油田发现后,原油黏度高、含蜡高、凝固点高等问题接踵而至,雪上加霜的是,外国封锁技术,苏联撤走专家,开采难上加难,当时有外国专家甚至轻蔑地说:“你们中国人根本开发不了。”

王启民回忆,面对“权威”的武断和讽刺,这群年轻的毛头小伙偏不信邪,经过2000万次技术比对,终于拿出了我国第一个独立自主编制的油田开发方案。“敢笑天下第一流”,靠着勇于攻坚克难的精神,大庆人打破了国外权威“温和均匀注水”的定论,首创内部切割注水、保持地层压力的开发技术,油田产量一跃而上5000万吨。

1985年国家刚刚设立科技进步特等奖,大庆油田就凭借1976年到1985年自主研发的井网加密接替稳产技术和长期高产稳产的注水开发技术夺得了这项大奖,正是这项技术支撑了大庆油田的第一个十年稳产。之后,凭借再次获得的国家科技进步特等奖,1986年到1995年实施的稳油控水系统工程,形成的9项配套技术和取得的15项专利,支撑起大庆油田第二个十年稳产。

2011年1月14日,北京人民大会堂,一年一度的国家科技奖揭晓,大庆油田捧回的科技进步特等奖,再一次在长垣水驱开发技术、三次采油技术、外围有效开发技术、海塔盆地增储上产技术上取得突破性进展。

一次次辉煌,成为大庆人超越权威的生动写照。大庆人说,超越权威就是尊重权威、借鉴权威,但不迷信权威,而是对特定条件下形成的权威论断创新发展。

“越来越少不等于没有,难度大不等于采不出来,首先我们自己不能退缩。”这是大庆油田一名普通的科研人员说出的名言。

面对“含油性差的特差油层、没有工业开采价值”的论断,时任大庆油田勘探开发研究院副总地质师的王启民带领他的团队发扬“三超”精神,不迷信、不惧怕、不保守,勇于挑战,历经7年研究摸索出开发表外储层技术,突破了低贫油层的开采禁区,相当于为大庆增加了一个地质储量7.4亿吨的大油田。

如今,大庆油田勘探开发研究院的总工程师伍晓林所带领的团队正在研究采收率更高的三元驱采油技术,它比水驱采油可以进一步提高20%的收益,它将成为“十三五”期间大庆油田的主导开发技术,预计新增可采储量3亿吨以上。然而,这项技术从1987年室内研究开始,直到2014年才得以工业化推广。从研究到商业化运用的时间长达27年。

对关乎未来全局的重大技术,大庆油田一直坚持“往远看,往前抢”。其中,对重点技术“储备一代、研发一代、应用一代”,在规划布局上形成“超前15年研究、超前10年试验、超前5年配套”,在开发上形成技术接替,保证让科技研发始终走在生产的前面。

一个人积极创新,可能是个人的天才和勤奋使然。一代人努力创新,可能是时代背景使然。但几代人持续不断地致力于科技创新,必然源于制度体系的支撑。大庆油田建立并不断完善的科技自主创新管理体系,正是这个企业科技创新成果迭出的环境基因。

2014年,大庆油田的自然衰减率、综合递减率创近年来最好水平;三次采油的产油量连续13年保持在1000万吨以上。根据大庆油田的规划,到2020年,其油气产量将继续保持在4000万吨以上。

昨天的蓄势为今天赢得主动。如果说铁人精神造就了大庆油田的第一个黄金时代,那么,科技创新成果的积累必将成为大庆油田寻找下一个黄金时代入口的源泉。

1985年10月8日,经国家科学技术进步奖评审委员会评定核准,“大庆油田长期高产稳产的注水开发技术”获特等奖。正是这项技术的应用和推广,大庆油田到1985年年产原油5000万吨持续稳产10年。中国石油新闻图片库/图

走出去,延伸发展维度

回顾大庆油田的历史,可以说,已经走过了三个发展阶段:1959年,以松基3井喜喷工业油流为标志,大庆油田正式被发现,进入了石油会战阶段。从1964年开始,大庆油田进入快速上产的第二个阶段,平均每年增产300万吨。从1976年开始,大庆油田迈入高产稳产阶段,年产5000万吨一直稳产了27年,从2003年开始,又在4000万吨以上的产量持续稳产了12年。

现如今,步入第四个阶段,大庆油田面对低油价的挑战,提出的可持续发展新阶段,依然是大力推进稳油增气。

告别高储量、高产量的大庆油田,面对发展难题,大庆油田选择了向多方面、多领域进军,依托资源开发固本强基,构建多元协调发展的立体产业格局的发展之路。

作为一个油气勘探开发企业,储量接替矛盾突出是最令人苦恼的难题。如何解决?答案就是“走出去”。

大庆油田发展进入深度调整期,资源与市场对今后一个时期发展尤为重要,“走出去”获取资源和拓展市场已放到前所未有的重要位置。如何加大力度、加快步伐,拓展企业生存空间?国家“一带一路”经济走廊建设的推进、东北老工业基地振兴战略的实施,给大庆油田带来了非常宝贵的发展机遇。更重要的是,大庆油田经过这些年的实践,积累形成了许多独特优势,这是实现稳健发展的最大底气。

面对低油价“寒冬”,市场竞争会更加激烈。“开拓海外、以外补内还有很长的路要走。”大庆油田深刻认识到,唯有积极应对外部市场变化,发挥优势,弥补不足,完善市场开发体系,整合市场开发资源,打赢传统市场“保卫战”、外部市场“进攻战”、竞争激烈市场“遭遇战”,才能夯实“走出去”的基础,加快“走出去”的步伐,赢得更加广阔的生存发展空间。

早在1987年,大庆油田就开始三元复合驱的室内研究,1994年开展先导性矿场试验,并取得成功。2013年开始工业化推广,目前三元复合驱产量达到100万吨以上,成为油田接替产量的技术支撑。中国石油新闻图片库/图

按照“手里有握的,眼里有望的,心里有想的”,大庆油田实现资源有序接替,突出常规油,攻关致密油,发展天然气,兼顾新能源,进一步保持储量增长箭头向上。“十三五”,松辽北部要有新发现,塔东区块要有大发现,海拉尔盆地要有新突破,方正等外围盆地要有新进展,确保年均提交石油探明储量1亿吨以上、天然气探明储量700亿立方米以上。

大庆油田的目标是,到2020年,外部市场收入达到300亿元,其中,海外市场收入达到200亿元。海外市场增速要高于外部市场的年平均增速。

据介绍,在国内,除了黑龙江全境,大庆油田眼下的勘探范围已经覆盖至内蒙古海拉尔,吉林延吉、珲春,新疆塔里木东部等地。海外,先后进入了蒙古、伊拉克、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等市场。

大力实施走出去战略,立足两种资源、两个市场谋发展,大庆油田“走出去”已有十余年,“铁人队伍”依靠技术与管理,更依靠精神和作风,进一步提升了质量效益、拓展了发展空间。

大庆油田的技术走出去,已经开展了哈萨克斯坦两个合作油田水驱和聚驱可行性研究,并且在印度尼西亚里茂区块进行了三元复合驱试验。大庆油田党委副书记王昆表示,中东地区不少油田还是在采用二次采油技术,对大庆油田的三次采油技术走出去是一个机会。

致密油是大庆油田的另一个秘密武器。

2014年开始,大庆油田全面推进致密油的开发。松辽盆地上致密油储量丰富,甚至有观点认为,致密油的开发将带动大庆油田油气当量产量重上5000万吨。

在油价下跌期间,中国石油缩减了集团的资本支出,相应的,大庆油田也对占重头的勘探开发支出进行了调整。目前,塔东盆地的天然气和松辽盆地的致密油开发都是大庆油田公司新增投入的重点板块。

大庆油田,油的策略是“稳”,天然气的策略则是“增”。

2014年大庆油田总共生产天然气35亿立方米,2015年的产量目标为37亿立方米。

尽管大庆本土的天然气有一定的储量,但是,大庆油田相关负责人表示:“希望这一块业务能在塔东盆地有所突破。”和海拉尔区块一样,塔东区块是中国石油集团交给大庆油田公司独立运营的,力保大庆油气产量的稳定。

研判市场形势,大庆油田正从“以油为荣”向“稳油增气”转变。2015年大庆油田徐深1-平4井获得高产气流,新储量“金盆聚宝”,蕴含着巨大潜能。“十三五”,大庆油田培育新的经济增长点,天然气产量要实现翻番,稳油增气格局日益形成。

发展是硬道理,是破解一切难题的关键。大庆油田正在努力探寻着自己的下一个黄金时代。只有创造实实在在的业绩,才能让旗帜继续高扬,让标杆始终挺立。没有爬不过去的坡,没有过不去的坎,这是大庆的态度,是大庆精神的体现。