建筑学重点学术期刊评价研究初探*

2016-10-18乔监松

邵 松,乔监松

(1华南理工大学建筑学院,广东广州510640;2黎明职业大学文化传播学院,福建泉州362000)

建筑学重点学术期刊评价研究初探*

邵松1,乔监松2

(1华南理工大学建筑学院,广东广州510640;2黎明职业大学文化传播学院,福建泉州362000)

当前我国建筑院校对建筑学学科的学术刊物评价多采用同行评价方式,以国务院学位委员会建筑学学科评议组认可的 “重点刊物”影响最为广泛;随着近年来研究者工作方法以及期刊自身质量的变化,原基于同行评价形成的 “重点刊物”在学术影响力方面已发生较大变化。借助 《中文核心期刊要目总览》与 《中国科技期刊引证报告》的既有成果,通过对相关 “重点刊物”的学科影响指标 (ISTIC)、复合影响因子 (CNKI)、综合影响因子 (CNKI)、影响因子 (ISTIC)等指标进行比对分析,发现部分 “重点刊物”的学术影响力发生了明显变化。《建筑学报》的影响力依然稳固,《南方建筑》和 《城市建筑》的影响力增强,《建筑师》的影响力则有所衰弱。

同行评价;计量引证评价;建筑设计及理论;建筑历史及理论;学术期刊

学术期刊作为研究成果的交流平台,是学术成果发布的重要渠道。在学术研究过程中,学术期刊既是了解同行研究的手段也是获取资料的重要途径,对学术研究至关重要。高质量的学术期刊对于学术研究的推动作用毋庸置疑,这也是一直以来学术界对于学术期刊给予高度重视的原因之一。就建国后建筑学学科而言,学术期刊的发展逐步经历了由一枝独秀到改革开放后的百花齐放,再到逐步走向成熟的三个阶段,体现出鲜明的时代特征。

一、当前建筑学学术期刊整体状况

新中国建立之后随着建筑实践与研究活动的增多,1954年 《建筑学报》创刊,为学术资料的积累和研究成果的发布提供了宝贵的平台。尽管在发展期间遇到了较多波折,但作为中国建筑学会的会刊,《建筑学报》以国内唯一一本具有较高学术权威的期刊在学术界取得了难以撼动的地位并一直延续至今,对建筑学学科新理论、新思维的探讨与研究和建筑实践的引导起到了不可替代的作用。改革开放之后,建筑期刊呈现井喷式发展,截至当下,建筑学学科内的学术期刊已经具有相当数量。据目前对中文学术期刊收录最为齐全的 《中文核心期刊要目总览》2011年版数据,当前建筑科学(TU)类学术期刊共有263种。[1]771由于统计口径的差异和对于学术期刊的认定差别,专注于科技类学术期刊评价的中国科学技术信息研究所则收录了135种建筑科学类学术期刊。[2]14即使按后者分类,当前我国建筑科学类学术期刊的数量依然较大。就期刊数量而言,在整个自然科学与工程技术类别中仅仅少于基础科学综合类期刊,尽管这种分类的严谨性与合理性还有待商榷,但依然表明改革开放以来,我国建筑科学类学术期刊的整体保有量已经达到一个较高的水准。

然而,在拥有较大的学术期刊保有量的同时,我国建筑科学类学术期刊的质量并不乐观。在北京大学图书馆发布的2011版 《中文核心期刊要目总览》(下称 《要目总览》)中,核心期刊数量占我国正式学术期刊出版总量的20%[1]112,而我国建筑科学(TU)类期刊的选出率却只有12.5%[1]112;在中国科学技术信息研究所主导的2014年版 《中国科技期刊引证报告》(下称 《引证报告》)中核心期刊的数量占总体学术期刊的30.9%[2][3],其中建筑科学类期刊的选出率为25.2%[3]318,与平均水平也有一定差距,表明建筑科学类期刊的整体质量还有待提高。

目前专注于建筑学学科综合类研究即建筑设计及理论、建筑历史及理论等内容即传统意义上的“建筑学”领域的学术期刊数量为30余种,由于上述两个评价体系对于整体学术期刊在统计口径与研究方法上存在差异,使得上述类别的刊物进入《要目总览》的仅为 《建筑学报》一种,而进入《引证报告》核心版的则仅有 《建筑学报》《新建筑》与 《南方建筑》三种,选出比例分别约为3.3%与10%,体现出两套评价体系对于以建筑设计及理论、建筑历史及理论方向为办刊重点的学术期刊的评价差异。同时,就两套评价体系对于核心期刊的认定数量而言,表明以建筑设计及理论、建筑历史方向及理论为办刊重点的学术期刊的整体质量亟待提高,需要建筑学界对于这一情况给予足够重视。

二、当前建筑学界对重点学术期刊的认定

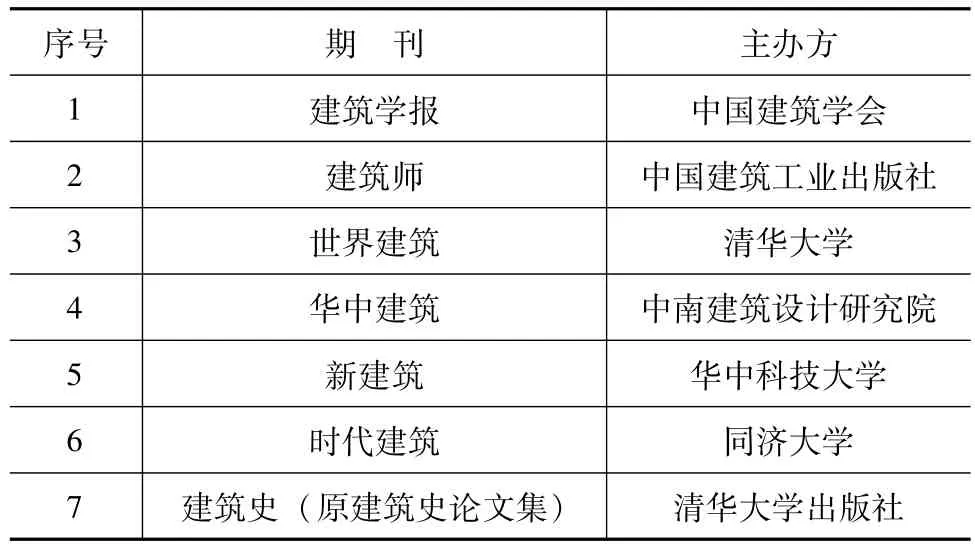

随着建筑学学科的发展,尤其是高等教育系统内教师职称评定中对于学术业绩的考核和各培养单位对于研究生学位授予中研究能力的认定需要,建筑学界对于重点刊物的认定标准已形成基本共识。早在2005年[4],国务院学位委员会建筑学学科评议组就提出了 《建筑学 (一级学科)相关中文学术期刊参考目录》①《参考目录》中提出了包括 《建筑学报》《建筑师》《世界建筑》《华中建筑》《新建筑》《时代建筑》《城市规划》《城市规划学刊》《规划师》《建筑史》《故宫博物院院刊》《考古》《文物》《中国园林》《古建园林技术》《装饰》《工业建筑》《建筑技术》《声学学报》《应用声学》《振动与噪声控制》《太阳能学报》与 《照明工程学报》在内的共计23种学术刊物。(下称 《参考目录》),共列出了包含建筑学、城乡规划、风景园林、建筑声学等专业和方向在内的23种学术期刊,其中侧重建筑设计及理论、建筑历史及理论方向的为7种,具体名单如表1。②根据2005年10月17日国务院学位委员会建筑学学科评议组提出的 《建筑学 (一级学科)相关中文学术期刊参考目录》整理。

表1 国务院学位委员会认定期刊 (2005年)

该 《参考目录》表明我国建筑学学科对于重点学术期刊的认定有了较为权威的共识。就目录而言,学科评议组综合考量了建筑设计及理论、建筑历史与理论和建筑技术科学等研究方向,在众多学术刊物中选取了7种作为教师学术业绩考核和博士研究生授予学位发表论文的认定期刊。可以说该目录是建筑学学科自身对于众多学术期刊的一次极为重要的同行评价。就评价者而言,该届学科评议组集合了何镜堂、郑时龄、秦佑国、王建国、曾坚和张兴国等六位专家,可谓集合了学界与业界内极具代表性的观点,是当时学科自身对我国自建国以来的所有学术期刊的办刊方向、学术水平和学术影响力的一次整体回顾和整理,也是对建筑学学科学术期刊的一次极为重要的同行评价。

虽说是 《参考目录》,却得到了国内众多建筑院校的认可和执行,影响非常广泛,时至今日,并未有新的 《参考目录》提出。该 《参考目录》一方面使建筑学学科内的相关论文认定工作有了较为清晰的方式和方法,使学术成果的评定在同行内有了相对公认的标准;另一方面,也为上述刊物带来了大量的优质稿源,使学术研究的集群效应和规模效应逐步显现,对创建我国建筑学学科高水平的学术期刊群发挥了无可替代的作用。

近年来随着时代的发展和学术期刊自身的演变以及学术研究的动态变化,《参考目录》的指导作用也发生了相应变化。最为突出的是随着我国高等教育的快速发展,需要学术成果认定与学位获取成果评定的人群大幅增长,发表学术论文的需求大幅增加;同时随着部分刊物的创刊或主办单位的变更,期刊的整体质量有所变化,使部分 《参考目录》之外的学术期刊有了较高的质量和较强的学术影响力,从而被部分相关高等院校所认可。在此背景下,各高等院校开始在 《参考目录》的基础上增列相关学术刊物,以作为教师学术业绩认定与博士研究生授予学位发表论文的认可标准。

以我国建筑学教育影响最为重要的老八校为例,在十年内根据自身的学科发展需要和教育实践,各院校均不同程度地对 《参考目录》作出了一定的调整和增补。就目前老八校所认可的期刊而言,已经不仅仅局限于学科评议组所推荐的7种刊物。表2为当前老八校所认定的期刊情况,可发现原 《参考目录》中个别期刊已经不为部分院校认可,同时增列了部分学术期刊进入认可目录,虽然不尽客观,却表明基于业内专家意见的同行评议结果已经发生了相应变化。

表2 当前老八校对建筑期刊的认可情况①本表于2014年依据老八校各学位委员会公布的教师学术业绩考核与博硕士研究生授予学位的相关认可标准统计而成,该表对各院校所认可的学术刊物做了最大程度的包容统计。

在目前老八校所认可的期刊目录中,原 《参考目录》中的7种刊物变动幅度较小,到目前为止基本都为老八校所认可,而新增列的12种学术期刊的认可情况则差异较大,不仅每种刊物的认可院校数量不一,且各自在其他计量指标体系中的表现差异也非常大 (具体计量指标的差异将会在后文论述)。这一现象的存在,表明近十年来老八校所增加的部分学术刊物的认可出发点各异,体现出明显的局限性。这一情况的出现,表明随着我国建筑学科自身的发展,一方面学术期刊开始形成较为明显的办刊特点并为部分院校所重视,以至于即便该期刊的计量指标较低也被纳入认可体系之中;另一方面也表明随着学术期刊办刊特色的显现,基于业内专家评价的同行评议方式开始显现出其自身逻辑上的局限和矛盾,无法真实、客观地反映学术期刊的学术水平与影响力,是一个值得关注和警醒的问题。

表3 2013年期刊学科影响力指标对比②本表根据万方数据与中国科学技术信息研究所公布的数据制作。

以业内专家为基础的同行评议这一评价方式,在整体学术期刊数量有限且文献计量研究方法尚未取得有效成果的时候,对学术期刊的评价起到了至关重要的作用。由于同行评议的评价者均来源于对业界情况非常了解和学术造诣较高的专家,所以对学术期刊的认可程度在很大程度上代表了学术期刊的学术影响力和整体水平。然而,当学术期刊的整体数量开始增加,并且随着当前学术研究工作方式的转变和学术期刊在市场化过程中办刊倾向的调整,学术期刊的质量、影响力和影响范围都发生了变化。近十年来,学科交叉和融合日渐深入、学术期刊的网络化传播,不仅使研究者获取学术资料的难度大为降低,也使研究者在研究过程中所涉及的学科数量大为增加,涉及内容的深度有所变化,直接导致学术研究的成果所产生的影响范围较以往更具有扩散性,不再局限于建筑学学科范围内部。

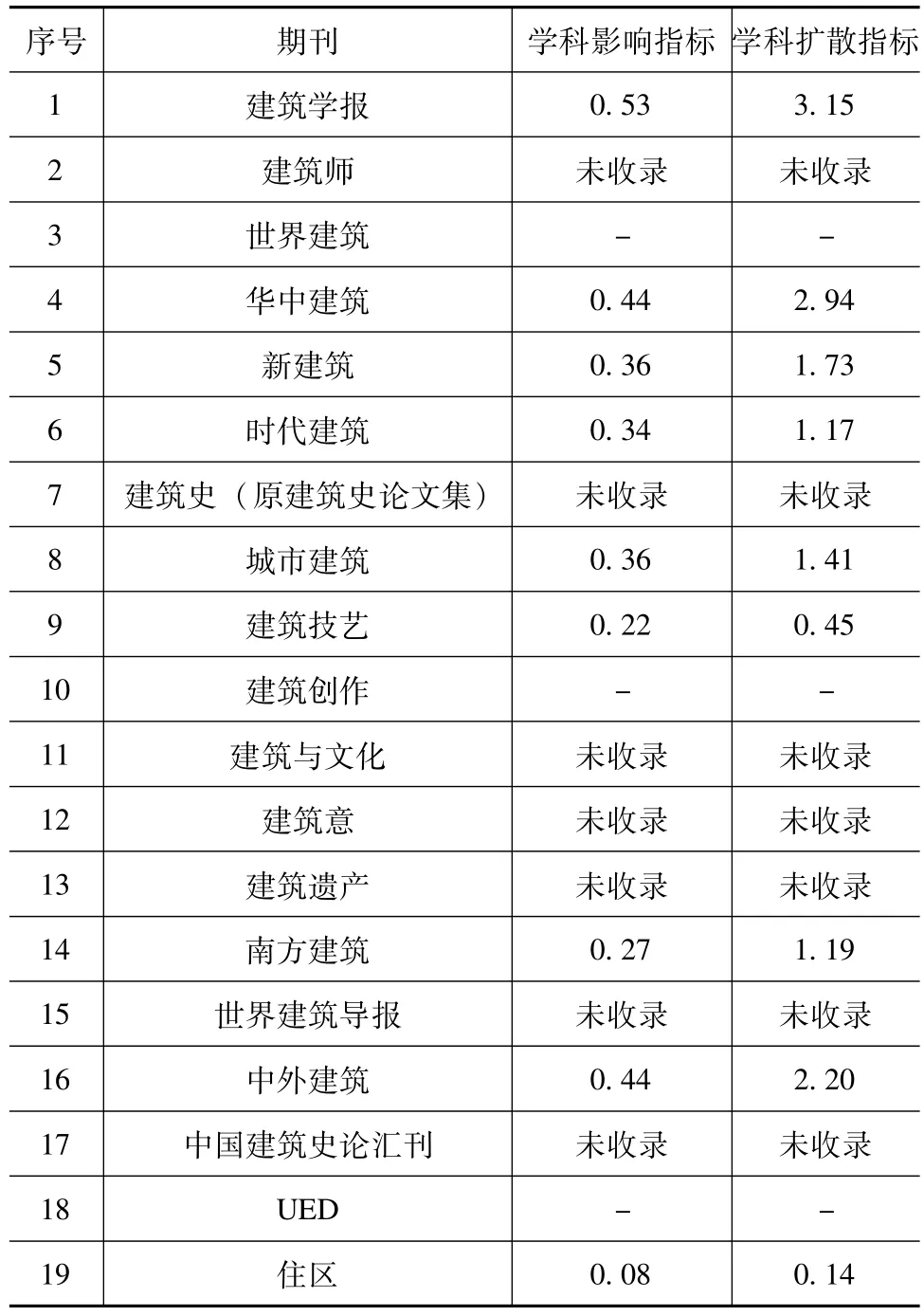

表3为中国科学技术信息研究所监测的相关学术期刊的影响力扩散指标,部分刊物由于办刊方向等原因未能被监测到数据,其中学科影响指标与学科扩散指标两个指标能够在一定程度上说明某种刊物在整个学科范畴内的影响范围和广度;前者为某期刊所在学科内引用该刊的期刊数占全部期刊数量的比例,后者为在统计期刊范围内引用某刊的期刊数量与某刊所在学科全部期刊数量之比,能够较好地反映某种期刊在其所在学科内的扩散情况,即表明某期刊在选题、侧重点方面的因素导致其在学术界或学科内部的扩散程度。就同行评价的逻辑而言,一种刊物被广泛认可的原因除了刊物本身所刊载的文章学术性表现较为突出之外,更直接的原因在于该刊物在整个学科内具有较强的影响力。

在实际学术研究中,影响力往往更多地通过被引用量这一数据来进行体现,而被引用量中的被引用刊物的相关数据则表现某种刊物在整体学科中的直接影响力,是一个非常直观的指标;尽管由于该指标较为单一,且在未与发文量、文献选出率和被引用刊自身质量等进行综合分析的情况下,无法完整反应刊物的学术影响力,但是学科影响和扩散指标的对比依然能够在一定程度上反映某种刊物在学术期刊群体中的影响力度和广度,具有一定的参考价值。

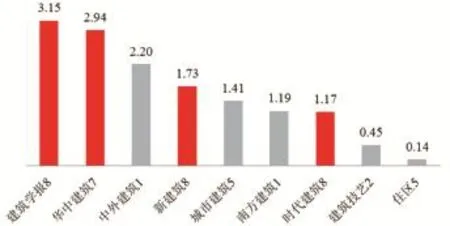

笔者将当前为老八校所认可的19种刊物中的9种有数据刊物的学科影响指标和学科扩散指标做降序对比,发现在该指标的表现与同行评价存在一定的差别,与建筑科学内研究者的直观感受存在较大差距,表明此前通过同行评价作出的影响力判断与当前的实际情况有所出入。由于 《引证报告》评价的范围为科学技术类期刊,故上述部分刊物由于办刊倾向与其他原因未被 《引证报告》采集到相关数据。然而在该指标的监测中,原 《参考目录》认可的7种刊物有4种刊物的数据完整,具有一定的说服力,具体情况见图1、图2。

图1 学科影响指标 (ISTIC)

图2 学科扩散指标 (ISTIC)

在上述两图中,深色为原 《参考目录》所列出的学术期刊,而浅色为老八校调整增列的学术刊物,刊物名后的数字表示该刊物被老八校认可的院校数量。就上述两表中的数据而言,原 《参考目录》中的刊物除 《建筑学报》和 《华中建筑》外,刊物的影响和扩散指标无论是在建筑科学内部还是整体学术期刊范围内都被其他刊物所隔断,表明此前基于主观感受的影响力判断与基于数据计量计算的量化评价之间有一定出入,部分期刊的影响力有了一定变动。

这一出入的形成,是由当前学术研究工作方式的转变、研究方向的变更与研究工作的日益复杂造成的,研究工作的融合交叉日益明显造成学术刊物与学术成果的影响范围更为扩散,与原有的学术影响范围形成较大差距,进而使基于学科内部专家意见的同行评价难以全面、实时反应学术期刊的真实学术影响力度和广度。由于同行评价不能及时更新(如 《参考目录》已提出十年时间),不仅直接导致部分在文献计量体系中指标非常低的刊物被大部分院校纳入认可体系,也无法真正有效评估新刊和短期内质量有较大提升的学术期刊,无法对学术期刊的认可情况做出动态反应。这一现象的存在,表明当前老八校对学术期刊的认可情况尽管在一定程度上借鉴和参考了文献计量的研究成果[5],但整体而言依然属于较为主观的评价方式。这不仅难以真实有效地反映期刊的学术影响力,更容易造成个人化与局限性,在一定程度上丧失公正性。就目前老八校对学术期刊的认可情况而言,已经显现出较为明显的分化趋向,不仅造成了学术期刊认定各自为政的现象,也不利于学术研究的推动和学科的整体发展。

三、基于文献计量研究的学术期刊评价

由于同行评价方法的局限性与文献计量研究的深入,特别是随着我国学术期刊大型数据库的逐步完善和对数据研究的深入,基于文献计量的学术期刊评价方法开始显现出其客观和真实的特点来。就目前普遍采用的文献计量研究成果而言,以北京大学图书馆和中国科学技术信息研究所的两大评价体系最为成熟和可靠。就前者而言,其综合了全国报刊索引数据库、中国学术期刊文摘、中国科学引文数据库、中国人文社会科学引文数据库、中国博士学位论文全文数据库、中国重要会议论文全文数据库、中国期刊全文数据库、万方数据知识服务平台等多方数据,对每种学术期刊的被索量、被摘量、他引量、被摘率、影响因子等数据进行了分析和甄别,同时在全国范围内对相关业内专家进行了广泛的意见征集,在上述工作的基础上对相关数据进行权重处理之后,得出了建筑科学 (TU)类的核心期刊①《中文核心期刊要目总览》原每4年更新调整一次,从2014年开始改为每3年调整一次。,具体关注数据与权重见表4。

表4 《中文核心期刊要目总览》TU建筑科学类关注项目[1]112

在该计量研究的工作基础之上,建筑科学(TU)类学术期刊从263种源期刊中筛选出33种核心期刊,其中侧重建筑设计及理论、建筑历史及理论方向的学术期刊仅 《建筑学报》一种[1]112,表明该领域内的学术期刊在文献计量体系内整体表现乏力,对学术研究的推动作用有限。

综合来看,《中文核心期刊要目总览》所关注的期刊指标多集中在他引量、影响因子两个方面,前者占据了35%的比重,而后者则占据了36%的比重,表明该评价方式对学术期刊影响力的认定更为客观和真实。相对于以往同行专家评价的方式而言,学术影响力的形成不仅仅体现在学术期刊对于学术话题的掌控和把握,也不仅仅在于某单篇文章的学术深度和影响力,而是体现在某期刊整体所刊载的文章在整个学术领域的影响深度和广度,是对某种学术期刊进行整体评价的最佳指标。

在中国科学技术信息研究所与万方数据合作的《中国科技期刊引证报告》的研究中,同样体现了文献计量研究工作方式对于类似指标的关注。在该引证报告中对学术期刊的总被引频次、影响因子、即年指标、他引率、引用刊数、学科影响指标、学科扩散指标、被引半衰期、H指标等多个指标进行了统计和量化分析;根据科学计量学原理,系统性地综合考虑被评价期刊的各影响力指标在其所在学科中的相对位置,并按照一定的权重系数将这些指标进行综合集成,最终对建筑科学类的学术期刊进行整体评价。[2]9

在这一评价体系中,从135种建筑科学与技术类期刊中筛选出34种科技核心期刊②《中国科技期刊引证报告》基于评价年前两年的数据进行分析,每年调整一次,时效性较 《中文核心期刊要目总览》更强,更具有动态性。,其中侧重建筑设计及理论、建筑历史及理论方向的学术期刊为 《建筑学报》《新建筑》和 《南方建筑》三种,且其综合评价总分均位于34种期刊的底端,综合得分排名分别为第26、31和34位,表明该领域内学术期刊的整体影响力与同属建筑科学范畴的城乡规划、结构工程、建筑物理等研究方向的期刊尚有较大差距,需要建筑学界给予足够的重视。

在这两种计量引证评价体系中,都对学术期刊的他引量和影响因子给予了足够的重视,表明学术期刊影响力的体现不仅表现在部分单篇文献对于学术界的影响和推动,更体现在学术期刊所刊载的文章在某个时间范围内对整体学术研究的借鉴和影响作用,而这也是影响因子和他引量等指标的计量依据。此类指标的采用,表明在当前学术研究活动更为密集、学术影响范围更为扩散的趋势下,传统的专家型同行评议方式对学术期刊评价有较大的局限性,两大评价体系的结果也表明,在经历了十年的演变之后,学科评议组提出的7种学术期刊与基于文献计量引证方法计算得出的核心期刊存在较大差异,是一个值得关注的问题。

值得注意的是,尽管两大文献计量引证评价体系中对建筑设计及理论、建筑历史及理论类的学术期刊的评价结果不尽如意,但二者的评价结果却较为一致。首先,在整个建筑科学范畴内,该类学术期刊的学术影响力表现乏力,这一点从重点期刊的选出率上便可见一斑。在两大评价体系中,以建筑设计及理论、建筑历史及理论为侧重点的学术期刊的选出率都明显低于平均选出率,表明该类学术期刊在整个建筑科学领域内所起到的推动作用比较有限。其次,两大评价体系对该领域内学术期刊的评价结果是一致和客观的。在 《要目总览》中,《建筑学报》位于33种核心期刊综合指标的第19位,位于58%的中下游位置;而在 《引证报告》中,《建筑学报》位于34种核心期刊综合指标的第26位,位于76%的下游位置。尽管两大文献计量引证评价体系在研究范围、统计口径和研究方法上都有所差异,但得出的结论却类似,表明文献计量引证评价体系对这一领域的期刊评价结果是真实可信的,能够反映该领域内学术期刊的整体学术质量与某特定期刊的学术影响力。

基于影响因子等指标的文献计量研究方法经过数十年来世界范围内的验证,表明其理论框架符合学术期刊的运行规律,其方法可行、结论可靠,已成为期刊影响力量化研究的重要手段和方法。因此,基于文献计量引证的学术期刊评价方法较传统的同行评价方法有着更为严谨的逻辑论证和说明能力,能够更为真实客观地反映某种学术期刊在整个学术研究领域内的实际影响力,应该得到建筑学学科特别是高等院校更多的重视。

四、两种评价方式的冲突

由于同行评议的局限性,只能对某一刊物的整体印象进行主观评价,带有较强的个人偏好和主观倾向,无法对期刊进行客观的量化分析。同时,基于主观的同行评价是以学位委员会或是学科评议组的方式进行确认的,导致评价结果的反馈是零散而缓慢的,难以对学术期刊的动态变化作出及时的反应。相较而言,基于文献计量引证的评价方式,则是以影响因子、引用量等具体的数据作为评价基础,对学术期刊的整体表现进行量化研究,其结果较同行评价更为理性客观;同时,由于文献计量评价系统对于学术期刊相关数据的及时监控和分析,使该种评价方式的结果是近乎实时和动态的,能够快速反映学术期刊的质量和影响力变化。

就建筑设计及理论、建筑历史及理论方向的学术期刊而论,目前老八校所认可的期刊数量共计19种。由于除 《参考目录》中的7种期刊在各院校中具有较高的一致性之外,其余12种学术期刊的认可程度有较大差距,故难以通过同行评价的方式对该12种刊物作出相对客观的评价。基于上文已验证文献计量引证评价体系的客观性和有效性,故下文将对该12种刊物进行文献计量角度的分析,以评价该12种刊物真实的学术质量和影响力。

如前所述,文献计量引证体系重视对学术期刊的影响因子与他引量等指标的考察和计量,故下文将对上述12种认可程度不一的学术刊物在两大计量引证体系中的具体指标进行对比分析,期望对相关学术刊物的学术影响力做出量化比对研究。

由于此次被老八校认可的部分学术刊物在办刊过程中存在以书代刊、出刊极不规律导致监测数据丧失有效性或由于所刊载文章普遍倾向于科普、介绍或文学创作等原因,无法被纳入学术刊物的统计范畴,导致两大评价体系对相关刊物存在数据缺失和未收录的情况,无法对12种刊物做出完整分析,故本文仅对有相关数据的学术刊物做量化对比研究。

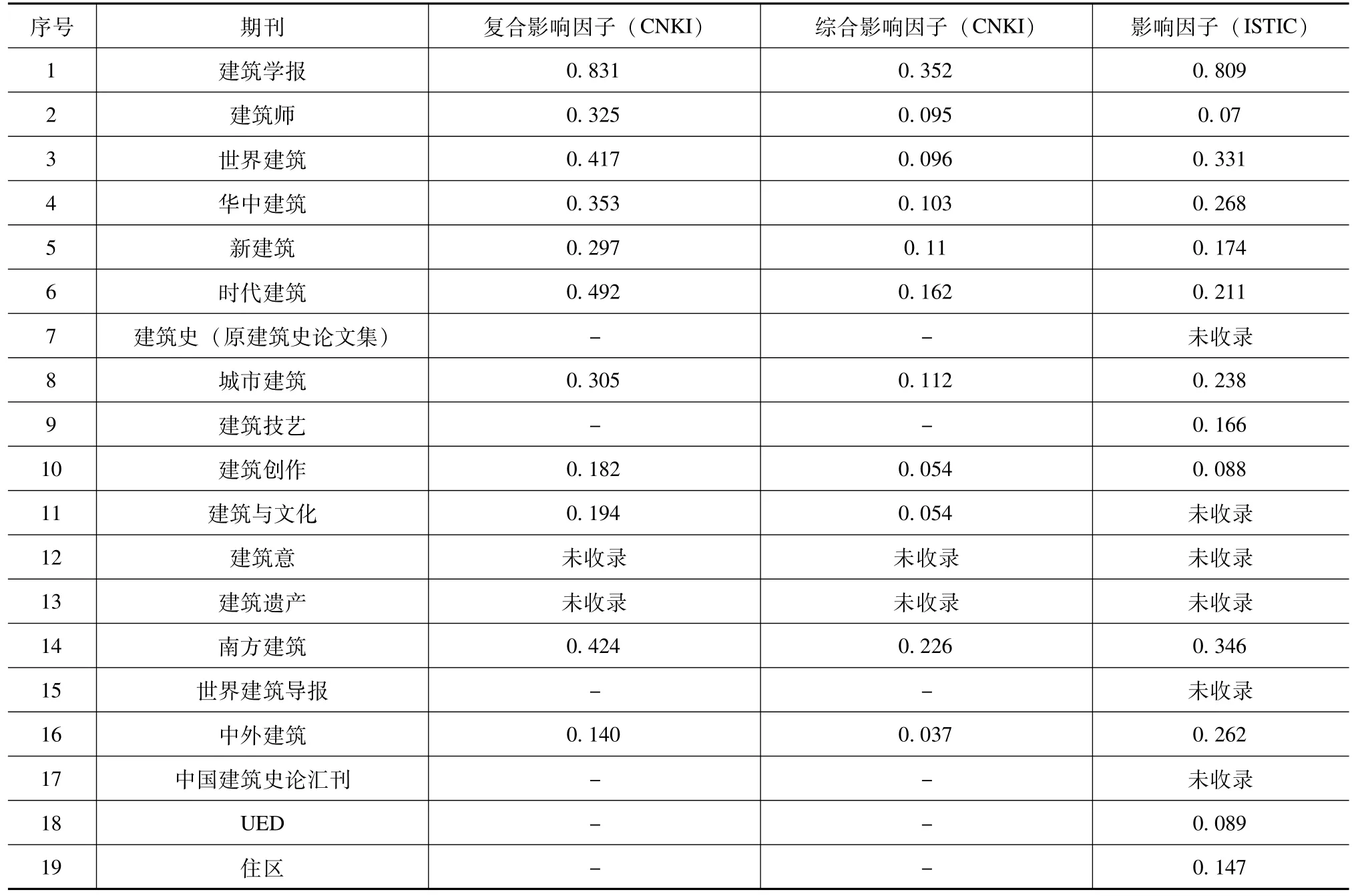

在本文中,笔者对相关19种刊物采用了北京大学图书馆和中国知网合作的CNKI的复合影响因子、综合影响因子以及中国科学技术信息研究所与万方数据合作的影响因子三个指标作对比研究,具体数据见表5。

表5 老八校认可刊物的相关数据对比表[6]

从上表可见,随着十年来学术研究的动态演进与期刊本身质量的变化,部分一直以来被同行评价给出高度认可的刊物在计量引证体系中的数据却不尽如意,甚至部分刊物由于办刊倾向等原因导致在两大评价体系中均无法采集到有效数据,表明某些刊物的实际影响力与同行评价之间存在较为严重的分歧。尽管计量引证评价体系在评价过程中容易陷入以刊评文的局限,但是对学术期刊的整体评价中所关注的影响因子、他引量等具体指标依然可以对某种刊物或是单篇文章在整个学术圈内的影响力度做出较为客观的量化评判,是一个相对客观的评价系统。

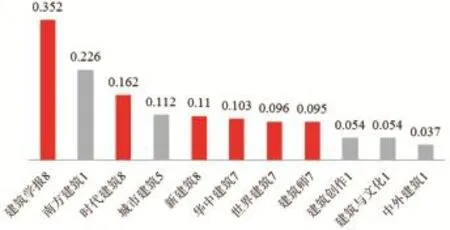

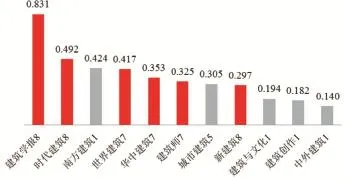

CNKI的综合影响因子采集了学术界包括社会科学、自然科学与人文学科等在内全领域的学术刊物作为评价基础,考察某种学术刊物在评价范畴内的整体表现情况,可以说是在学术期刊领域内针对学术期刊本身的最为完整的评价分析,可以反映某种学术刊物在整体学术期刊范围内的影响力。CNKI的复合影响因子则是在上述学术期刊的基础上增加了部分博硕士学位论文与会议论文作为评价基础,综合考察某种学术期刊在整个学术界 (不含图书)的整体影响力。可以说复合影响因子是目前为止评价体系对于某种学术期刊影响力最为全面的评价,其数据具有极强的说服力,也是北京大学图书馆发布 《中文核心期刊要目总览》的核心数据。笔者将当前老八校所认可的19种中的11种具有有效数据的学术刊物的综合影响因子与复合影响因子做降序对比,发现在计量引证体系中各刊物的指标与同行评价存在极大差异,表明同行评价已经在一定程度上丧失了可靠性和真实性,具体数据对比如图3、图4所示。

图3 综合影响因子 (CNKI)

图4 复合影响因子 (CNKI)

上述两图中,《建筑史》由于无法获取相关数据无法对比,《参考目录》中其余6种刊物除 《建筑学报》一种刊物在两个评价范畴内均表现稳定外,其余5种刊物的排序均有不同变化。值得注意的是,在上述两图的指标降序排列中,在两个指标序列中原有的6种刊物 (深色)都被 《南方建筑》与 《城市建筑》分隔,表明该两种刊物在计量指标上已经超过部分原 《参考目录》中的学术刊物,也表明在近年来该两种刊物的整体质量和学术影响力得到了较大幅度的提升,与同行评价的主观印象产生了较大差距。

同时在上述两个指标排序中,不难发现被作为同行评价的老八校认可的数量与学术刊物的质量之间没有绝对关系。在两个指标的对比中,被老八校认可数量最少的 《南方建筑》在综合影响因子中位于11种刊物的第二,而在数据采集范围最为齐全的复合影响因子排序中,《南方建筑》也排名第三,表明近年来 《南方建筑》的学术影响力无论是在单纯的学术期刊范围内还是在包含博硕士学位论文、会议论文在内的范围内都得到了较大的提升,并对学术论文的撰写和学术研究的推动起到了越来越大的作用。同样在上述两个指标排序中,《城市建筑》的影响因子值也超过或大幅超过原有《参考目录》中的相关刊物,表明在近年内该两种刊物整体质量和学术影响力稳步提升的同时,原《参考目录》中部分刊物的质量和学术影响力有所衰退,这与既有的同行评价结果是差距较大的。[8]

在中国科学技术信息研究所与万方数据主导的《中国科技期刊引证报告》中,由于该评价体系只针对科技期刊进行统计,所以其数据在科技界内部更具有说服力。在该引证报告中,笔者选取了影响因子对老八校当前认可的学术期刊进行降序排列,得出图5。

图5 影响因子 (ISTIC)

由于统计口径和研究方法的差异,导致相同刊物在 《中国科技期刊引证报告》中的指标表现与《中文核心期刊要目总览》中的表现有所差异,但是由于其考察的是科技期刊内部的影响情况,所以其对于说明某种期刊在科技界的影响力是有较大参考价值的。由于 《引证报告》对于核心期刊的评价综合考虑了学术期刊各影响力指标在学科中的相对位置并进行了较为复杂的权重处理,故学术期刊的影响力并非完全按照影响因子的表现进行筛选。但是在该评价体系内,由于影响因子对于学术刊物影响力的形成和作用最为直观和突出,故影响因子能够在较大程度上说明某种刊物的实际影响力。

从图5可以看出,由于评价范围的缩小部分刊物在学科中的影响力指标有了非常明显的变化。《建筑史》所关注的方向和相关数据的缺失导致无法进入评价范围,另外6种刊物的数据表现则与图4、图5一样被其他刊物隔断,两种评价体系的数据表明原 《参考目录》中的部分刊物在经过十年发展之后对建筑科学的影响力已大不如前;而被部分老八校认可的 《南方建筑》《城市建筑》则在两套评价体系中表现较好,表明老八校基于同行评价所增列的刊物中此两种是较为中肯和客观的。而在增列的其他刊物中,《建筑技艺》《住区》《UED》和 《建筑创作》以科技期刊对其进行评价分析则影响力有限,体现出明显的个人偏好与局限性。

值得注意的是,在科技期刊范围内进行评价的影响因子表现中,《南方建筑》与 《中外建筑》的数据表现较高,而这两种刊物在老八校增列的刊物中却被认可较少;表明传统的同行评价无法及时反映近年来科技期刊的影响力的变化。

五、结 论

近十年来由于研究工作者关注范围、工作方法的转变和学术期刊自身的调整,业内学术期刊的质量与影响力都有所变化。在对以建筑设计及理论、建筑历史及理论为侧重点的学术期刊为对象进行研究后,我们认为当前学术界普遍认可的学术期刊即同行评价的结果与通过文献计量引证方式评价得出的结论有较大差异。就当前而言,传统的同行评价不仅未能及时反映建筑科学范畴内学术期刊的整体质量和影响力的变化,也在新认可的学术刊物的选择上具有一定的个人化和局限性,无法真实反映建筑科学内学术期刊的质量和影响力变化。

在本文中,笔者通过比对老八校对当前近二十种学术刊物的认可程度、两大文献计量评价系统对该部分刊物的相关核心指标分析研究,认为传统的同行评议方式已经难以真实、客观、有效地反映某种学术刊物对建筑设计及理论、建筑历史及理论的推动和影响作用,值得学术界警醒和深思。同时,由于近年来办刊质量的提升,部分原 《参考目录》之外或当前在老八校中认可度不高的刊物的学术影响力不断提升,值得建筑学界给予更多的关注。

囿于笔者能力有限,加上学术期刊相关监测指标的动态性,因此本文选用了2013年相关监测方采集的数据,新近得知北大图书馆已经公布了2014版的相关研究报告,部分杂志的数据发生了相关变化,更体现出学术期刊评价的动态特征,也进一步证明单纯依靠业内专家的同行评价难以做出实时的反馈,需要以更为科学的方式和方法来对学术期刊的影响力进行研究,笔者将继续跟进相关指标,以期得出更为客观的结论。

[1]朱强,蔡蓉华,何峻.中文核心期刊要目总览:2011年版[M].北京:北京大学出版社,2011.

[2]北京万方数据股份有限公司.2014年版中国科技期刊引证报告:扩刊版 [M].北京:科学技术文献出版社,2014.

[3]中国科学技术信息研究所.2014年版中国科技期刊引证报告:核心板 [M].北京:科学技术文献出版社,2014.

[4]国务院学位委员会建筑学学科评议组.建筑学 (一级学科)相关中文学术期刊参考目录 [R],2005.

[5]杨宇振.1994-2006年中国建筑类院校学术论文生产、空间分布与格局演变——基于主要院校建筑学一级学科与主流期刊 [J].时代建筑,2007(3):20-29.

[6]www.cnki.net.

[7]http://www.wanfangdata.com.cn/.

[8]邵松,乔监松.建筑学学科学术期刊影响力现状分析 [J].南方建筑,2015(6):95-101.

Research for the Reviews of Key Academic Journals of Architecture

SHAO SongQIAO Jian-song

(School of Architecture,South China University of Technology,Guangzhou 510641,Guangdong,China;School of Cultural Transmission,Liming Vocational University,Quanzhou 362000,Fujian,China)

The current research of architecture academic journal mostly uses peer evaluation,and key journals have the most effect in school.But as the working method of researchers and the quality of the journal have been changed in recent years,the influence of key journals has changed too.Based on GCJC and CJCR,with the comparative analyses of the subject effect index(ISTIC),impact factor(CNKI),comprehensive influence factor(CNKI),and impact factor(ISTIC),we found that some academic influence of the key journals has already changed.The effect of Architectural Journal holds a stable position,South Architecture and Urbanism and Architecture have growing clout,but the effect of The Architect has weakened.

peer evaluation;measuring citation evaluation;architectural design and theory;architectural history and theory;academic journals

TU-05

A

1009-055X(2016)01-0111-09

2015-06-26

国家科技部 “十二五”科技支撑计划课题:“传统村落基础设施完善与使用功能拓展关键技术研究与示范”(编号:2014BAL06B02)。

邵松 (1962-),男,高级工程师,研究方向为建筑设计及其理论与建筑媒体传播;乔监松 (1985-),男,硕士,研究方向为媒体传播,通讯作者,E-mail:moshen85@126.com。