强震前视电阻率月速率变化特征分析

2016-10-18李相平张建国李晓鹏张英杰

李相平, 张建国, 李晓鹏, 张英杰

(河北省地震局邯郸中心台,河北 邯郸 056001)

强震前视电阻率月速率变化特征分析

李相平, 张建国*, 李晓鹏, 张英杰

(河北省地震局邯郸中心台,河北 邯郸056001)

用归一化月速率方法处理了2次强震前周边7个地电阻率台的观测数据,并结合震源机制解计算结果,研究了强震前后视电阻率各项异性变化及映震特征。研究结果表明,与震源机制解最大主压应力方位正交(或近于正交)测道的视电阻率,在地震前1年内,大部分台站视电阻率月速率值出现下降和短临阶段上升变化,而与主压应力方位一致(或近于该方位)的测道变化则相反。基于这一物理现象,若能加大观测台网密度、合理布设电极方位,就有可能推断出地震震中的大致位置。

视电阻率;归一化月速率;各向异性;最大主压应力;地震预测

0 引言

自地电学方法引入地震学领域以来,已成为地震监测预测不可或缺的手段之一,在中期和短期地震预测中起着重要的作用。地电学主要包括地电阻率、地电场、地磁场、电磁扰动等。地电阻率主要是通过对地下介质电性参数的测定,研究介质电阻率(电导率)随时间变化与地震的关系,震前地电阻率异常变化时间一般持续较长,同时也会出现持续时间较短的短临异常[1-4]。一百多年以前,人们就已注意到地电阻率异常变化与地震的关系,国外做了许多这方面的研究工作[5-8]。我国自1966年河北邢台地震后开展了地电观测,经过50年的发展,在震电效应理论研究和地震预测方面取得了可喜的进展[9]。

目前,地震预报仍是一个世界性的科学难题。现实的发展战略是,最大限度地利用现代地震科学技术所能提供的科学认识和技术条件,从孕震过程的各类信息中识别和检验出地震前兆信息是地震预报的关键[10-12]。大量的研究表明,地震发生时地电阻率各向异性异常是存在的,并且具有一定的特征[13-15]。20世纪50年代初,A.Ⅱ.KpaeB[16]研究了均匀各向异性介质中视电阻率的计算方法;国内的钱复业等[17-20]也从不同角度研究了电性各向异性变化。后来的一系列研究表明,在岩石(土)标本加载过程中视电阻率变化显示与最大加载方向有关的各向异性变化[21-23]。近些年,人们在努力探索地震前视电阻率的各向异性变化,这对震源区地壳介质应力状态研究、地震前兆机理解释及地震监测预测都具有重要的意义。

本文利用归一化月速率方法,结合震源机制解计算结果,研究了强震前后视电阻率各向异性变化及其映震特征,这对地电阻率台站架设及在电极埋设方位的选择上可提供一些参考依据。

1 观测资料来源与选取

本研究所采用的仪器为中国地震局兰州地震研究所生产的ZD8型数字地电阻率观测仪,该仪器采样率为小时值,电极布设方式大部分为NS(南北)向、EW(东西)向的2个测道。观测资料选用汶川、玉树地震时附近7个地电阻率台站,自有观测资料以来的所有数据(表1,图1)。关华平等[24]曾对40余次5级以上的地震进行了统计分析表明:5.0≤MS≤5.9,电磁辐射出现异常距离为500 km;6.0≤MS≤6.9异常距离为1 000 km;MS≥7.0则异常距离可大于1 000 km。所以,这7个地电阻率台站与震中距选取范围是可行的。

表1 汶川、玉树大地震信息参数表

图1 地震震中和地电阻率台站位置图(图中十字线为电极布设方向)

2 归一化月速率方法

采用归一化月速率法[25]提取异常的关键是,首先要对资料进行去倾、排除年变化、非年变周期等成份,对存在阶段性长趋势变化的资料要分时段进行处理。然后, 以一定的步长对月均值(五日均值、日均值等)数据曲线计算对时间轴的斜率,并进行归一化或相对变化处理。该方法避免了判定异常变化的随意性,同时还保留了原有曲线的上升、下降等异常变化形态,使所有台站识别异常与正常的标准统一。具体计算过程为:

观测物理量曲线对于时间轴的斜率:

(1)

自相关系数:

(2)

归一化速率法序列为:

Si=Ri×Ki/σn-1(i=n,n+1,…,N)

(3)

式中:n为滑动步长,N为使用观测资料长度,σn-1为N-n个Ri×Ki时间序列均方差,{y}是等间隔观测数据的时间序列,{T}是相应的等间隔时间序列,Si是月速率(月均值数据曲线滑动)或五日变化速率(五日均值数据曲线滑动)等。在提取中短期异常时,利用月均值滑动来计算月速率值较方便,且异常形态突出、幅度明显。

不同地电台测区介质特征不同,架在覆盖层上的不同地电台,其地电阻率变化对测区介质物理条件变化的敏感程度也不同。(3)式中用Ri×Ki时间序列的均方差进行归一化,目的就是克服上述不利因素,用统一标准控制不同台站的背景变化和异常限差。因此,目前就提取中短期异常而言,月速率归一化方法效果较好。

3 计算结果分析

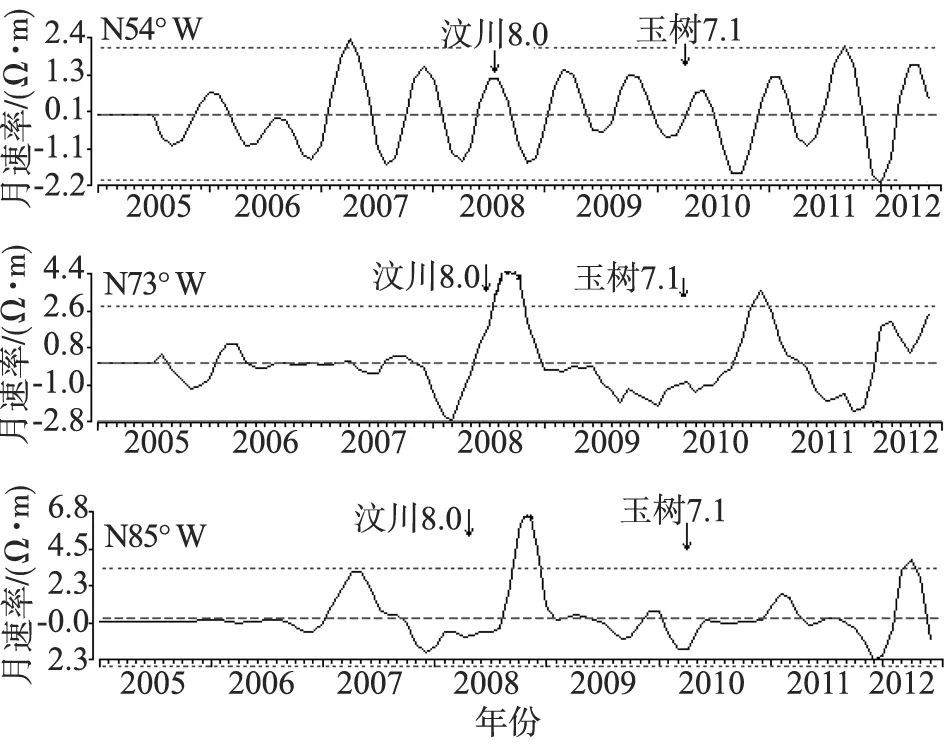

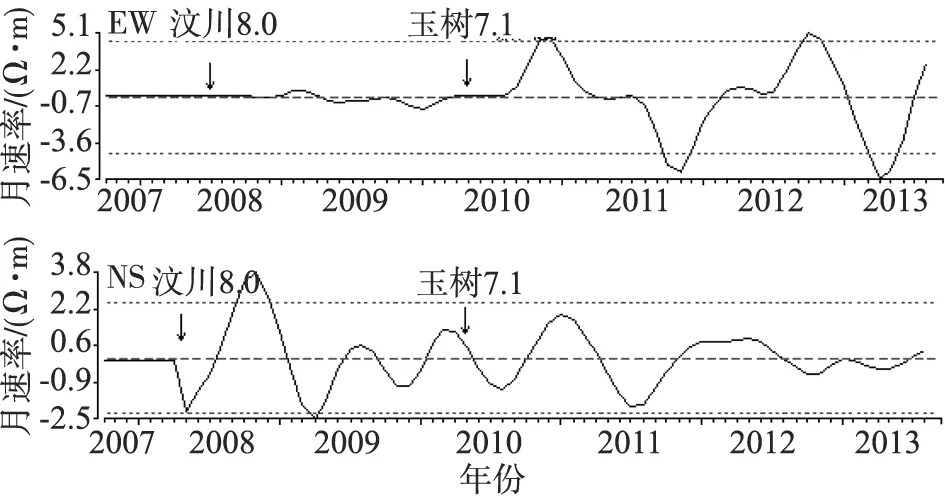

杜学彬等[25]通过对196次MS3.2~7.9地震(94%以上为MS≥4.0地震)的计算表明:异常限差确定为±2.4比较客观,即|S|(速率值)≥2.4时判定为异常。本研究以震前1年尺度时间作为地震中短期阶段,计算出各地电台站视电阻率月速率变化。从图2~8可以看出,在正常背景变化时或无震时段,各个台站视电阻率的月速率值变化曲线较平缓、幅度小,而地震前后月速率值的短期变化呈现出急转形态。从图中(第1、3条线为2倍均方差控制线,中间线为均值线)分析得出,各台站月速率值变化显示出2个特点:

图2 兰州台视电阻率月速率归一化变化曲线

图3 陇南台视电阻率月速率归一化变化曲线

图4 成都台视电阻率月速率归一化变化曲线

图5 西昌台视电阻率月速率归一化变化曲线

图6 甘孜台视电阻率月速率归一化变化曲线

图7 红格台视电阻率月速率归一化变化曲线

图8 冕宁台视电阻率月速率归一化变化曲线

1)地震前1年时间尺度内一些台站的月速率为下降或短临阶段的上升变化较为明显;

2)按|S|≥2.4作为异常判据,一些台站的月速率(尤其汶川地震时)均出现了短临异常变化,测向不同、异常幅度不同,反映出不同台站地下介质的电性灵敏度及背景变化等存在着差异。

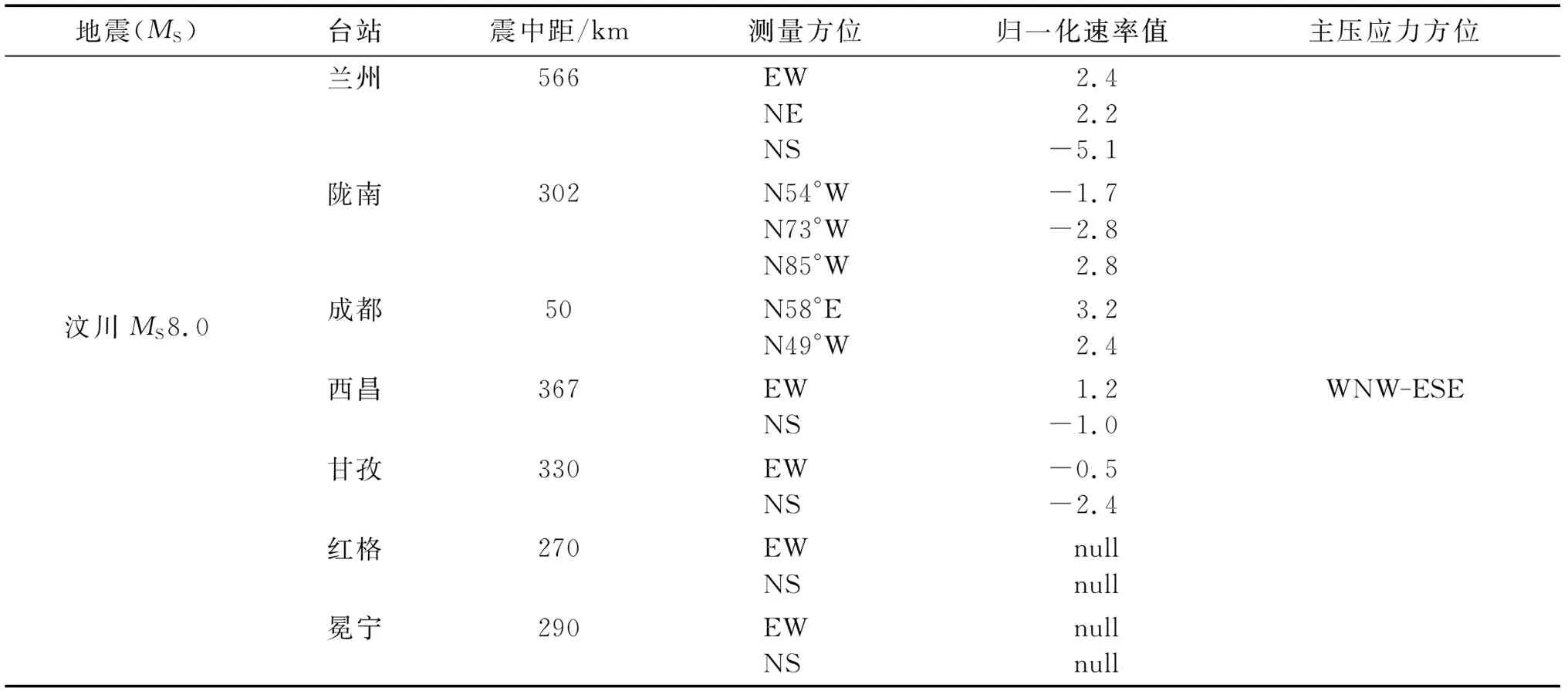

表2~3表明,在地震孕育晚期阶段(震前1年内),震源区附近的视电阻率变化表现为:

1)一些台站测向月速率值出现了大于或等于判定指标的异常,汶川地震时出现异常测向次数占总测向的60%(表2),不同测向速率值不同,显示出视电阻率各向异性的这一变化特征;

2) 月速率变化值与最大主压应力方位正交或近于正交的测道,显示出较显著的视电阻率变化特征,而沿主应力方位或近于该方位测道的变化较小,如兰州、西昌、甘孜、红格电阻率台的NS向视电阻率变化较大,而EW向或接近EW向的变化较小。分析认为,在2次大地震的后期孕育阶段,大部分台站地下较深的介质可能发生了大致沿微裂隙优势趋向的发育,地下水由此进入微裂隙,导电通道开始联通,从而导致了真(视)电阻率的各向异性变化。

表2 汶川地震前后地电阻率各向异性变化与最大主压应力方位的关系

表3 玉树地震前后地电阻率各向异性变化与最大主压应力方位的关系

4 讨论与结论

1)用归一化月速率方法处理汶川、玉树地震前后视地电阻率观测数据的变化特征表明,在孕震中短期至短临阶段(地震前1年的时间尺度内),与主压应力方向正交或近于正交方向的视地电阻率值变化速率大于平行或近于平行主应力方向的变化速率,这进一步验证了地震时视电阻率各向异性变化的可靠性[26-27]。

2) 研究结果表明,一些地电阻率台站(尤其汶川地震时)在地震孕育晚期阶段,与最大主压应力位正交(或近于正交)测向的视电阻率各向异性的变化较显著,反之则较弱或不明显,即达不到异常的判定标准。研究认为,只要电阻率台站架设合理、电极布设方位选择正确,就能在震中区附近观测到地震电阻率各向异性变化的异常信号,也许就有可能推断出地震震中的大致位置。

以上对地震电阻率变化特征研究只是一个初步解释,使用震例样本较少,且周边台站不多、资料积累时间也不长,最好的方法是针对多个地震事件,从时间、空间上进行长周期、大尺度范围研究,提取其较为准确的地震电阻率异常信息;还可建立地下电阻率理论模型,模拟分析不同深度、不同频率的电阻率在不同分层、不同介质参数、不同结构(构造)及不同断层分布介质中的变化特性,并与实际观测资料对比研究,进而修正理论模型,让理论模拟结果更加符合实际观测数据,为地震电阻率异常信号解释提供科学的理论依据。

[1]钱复业, 赵玉林, 刘捷, 等. 唐山7.8级地震地电阻率临震功率谱异常[J]. 地震, 1990(3): 33-39.

[2]钱复业, 赵玉林, 于谋明, 等. 地震前地电阻率的异常变化[J]. 中国科学(B辑), 1982, 12(9): 831-839.

[3]杜学彬, 任广军, 薛顺章. 中国大陆多种前兆异常研究及强震的尝试性预测[J]. 西北地震学报, 1999, 21(2): 113-122.

[4]杜学彬, 谭大诚. 地电阻率1年尺度异常时空丛集现象与地震活动性[J]. 中国地震, 2000, 16(3): 283-292.

[5]MolchanovOA,KopytenkoYA,VoronovPM,etal.ResultsofULFmagneticfieldmeasurementsneartheepicentersoftheSpitak(MS=6.9)andLomaPrieta(MS=7.1)earthquakes:comparativeanalysis[J].GeophysicalResearchLetters, 1992, 19(14): 1495-1498.

[6]HayakawaM,MolchanovOA.SummaryreportofNASDA’searthquakeremotesensingfrontierproject[J].PhysicsandChemistryoftheEarth,PartsA/B/C, 2004, 29(4/9): 617-625.

[7]YenHY,ChenCH,YehYH,etal.Geomagneticfluctuationsduringthe1999Chi-ChiearthquakeinTaiwan[J].Earth,PlanetsandSpace, 2004, 56(1): 39-45.

[8]UyedaS,NagaoT,HattoriK,etal.GeophysicalObservatoryinKamchatkaregionformonitoringofphenomenaconnectedwithseismicactivity[J].NaturalHazardsandEarthSystemSciences, 2001, 1(1/2): 3-7.

[9]丁鉴海, 卢振业, 黄雪香. 地震电磁学[M]. 北京: 地震出版社, 1994.

[10]WuLJ,ChenZW,LiHG,etal.Abnormalphenomenaofvolumestrainbeforelargeearthquakes[J].EarthquakeResearchinChina, 2015, 29(3): 373-385.

[11]吴利军, 胡澜, 戴娅琼, 等. 昌平北大200号台Sacks体应变干扰分析与震例研究[J].内陆地震,2015,29(3):203-212.

[12]吴利军, 周立明, 张中五, 等. 东三旗台Sacks体应变干扰分析与震例研究[J].防灾科技学院学报,2013,15(3):41-44.

[13]毛桐恩, 王铁城, 姚家榴, 等. 唐山地震地电阻率各向异性变化特征研究[J]. 地震学报, 1995, 17(4): 505-510.

[14]邓柏昌, 魏焕, 于立业, 等. 地电阻率各向异性前兆异常特征及其与地震的关系[J]. 华南地震, 2007, 27(1): 31-37.

[15]阮爱国, 卢军, 符琼玉, 等. 两次大震的视电阻率各向异性特征[J]. 华南地震, 2004, 24(4): 1-7.

[16]KpaebIIA.GeoelectricalPrinciple[M].Beijing:GeologicalPublishingHouse, 1954: 333-340.

[17]钱复业, 赵玉林, 黄燕妮. 地电阻率各向异性参量计算法及地震前兆实例[J]. 地震学报, 1996, 18(4): 480-488.

[18]陈峰, 安金珍, 廖椿庭. 原始电阻率各向异性岩石电阻率变化的方向性[J]. 地球物理学报, 2003, 46(2): 271-280.

[19]阮爱国, 李清河. 地壳介质各向异性电性本构关系讨论[J]. 华南地震, 1999, 19(3): 35-42.

[20]李清河, 阮爱国, 范小平, 等. 地壳介质弹性和电性各向异性研究的新进展[J]. 西北地震学报, 2004, 26(1): 10-17.

[21]陈大元, 陈峰, 王丽华. 单轴压力下岩石电阻率的研究-电阻率的各向异性[J]. 地球物理学报, 1983, 26(S): 784-792.

[22]陆阳泉, 王玉祥, 温新民. 受压岩(土)体地电阻率变化的原地实验及大地震前后地电异常的初步分析[C]//第二届构造物理学术讨论会文集. 北京: 地震出版社, 1990: 158-168.

[23]钱家栋, 陈有发, 金安忠. 地电阻率法在地震预报中的应用[M]. 北京: 地震出版社, 1985: 116-132.

[24]关华平, 刘桂萍. 震前电磁辐射异常与地震关系研究[J]. 地震学报, 1995, 17(2): 237-246.

[25]杜学彬, 阮爱国, 范世宏, 等. 强震近震中区地电阻率变化速率的各向异性[J]. 地震学报, 2001, 23(3): 289-297.

[26]杜学彬, 李宁, 叶青, 等. 强地震附近视电阻率各向异性的变化的原因[J]. 地球物理学报, 2007, 50(6): 1802-1810.

[27]杜学彬, 薛顺章, 郝臻, 等. 地电阻率中短期异常与地震的关系[J]. 地震学报, 2000, 22(4): 368-376.

Research on Normalized Variation Characteristics of Apparent Resistivity Before Strong Earthquakes

LI Xiang-ping, ZHANG Jian-guo*, LI Xiao-peng,ZHANG Ying-jie

(Handan Seismic Station, Earthquake Administration of Hebei Province, Handan 056001, China)

Using Normalized variation rate method, we study the resistivity data of 7 stations in the epicenter areas of 2 strong earthquakes before the events. The relationship between variation of anisotropic apparent resistivity and the focal mechanism solution of earthquake is analyzed. The result shows that significant apparent resistivity variation occurs in the direction that is perpendicular to the azimuth of the maximum principal stress while only small fluctuation are recorded in the direction of the maximum principal stress. Most of the anisotropic resistivity variation occurs in the late stage of the development of a strong earthquake, which can be observed in the epicenter area. If the density of the observation stations can be increased and the direction of the observed resistivity can be appropriately set, the epicenter of an earthquake may be estimated by the observed resistivity anomaly.

apparent resistivity; normalized variation rate; anisotropy characteristics; direction of maximum principal compressive stress; earthquake prediction

2016-05-16

国家自然科学基金(41274079);河北省地震局重点科研基金课题

李相平(1958—),男,河北涉县人,工程师,主要从事地震电磁监测等工作.E-mail:370894278@qq.com

张建国(1974-),男,河南濮阳人,高级工程师,主要从事地震电磁预测与研究等工作.E-mail:zhangjg_909@163.com

P315.722

A

1003-1375(2016)03-0068-05

10.3969/j.issn.1003-1375.2016.03.012

李相平,张建国,李晓鹏,等.强震前视电阻率月速率变化特征分析[J].华北地震科学,2016,34(3):68-72.