基于GPS观测的张渤带形变

2016-10-18郭良迁陈聚忠

纪 静, 郭良迁, 陈聚忠

(1.天津市地震局,天津 300201; 2.中国地震局第一监测中心,天津 300180)

基于GPS观测的张渤带形变

纪静1, 郭良迁2, 陈聚忠2

(1.天津市地震局,天津300201; 2.中国地震局第一监测中心,天津300180)

收集整理了研究区内近年来5期的GPS区域观测站和27个GPS连续观测站数据,在解算站坐标的基础上,计算得到了GPS区域站水平形变和GPS连续站垂直形变。分析研究了张家口-渤海地震构造带(张渤带)近期形变状态,得出张渤带在2011—2013年时段内形变相对较大且区别于以前的形变形态。结果显示:张渤带近期受到明显挤压,呈应力应变能积累增强的趋势,表明张渤带地壳形变差异活动增强,具有地震孕育的形变背景。

GPS区域站;地震构造带;水平形变;垂直形变

0 引言

因此,利用GPS区域站和连续站数据资料对研究区近期地壳形变状态和张渤带的形变趋势及含义进行分析研究,对于中长期地震趋势分析具有重要的现实意义[1-7]。

1 数据整理计算

收集整理了研究区内1999年、2007年、2009年、2011年和2013年5期的GPS区域站和27个GPS连续观测站数据资料,GPS区域站分布见图1。GPS观测值的数据解算采用GAMIT/QOCA软件,通过计算得到相对于全球参考框架ITRF2005下的单日解,即GPS区域站ENU三维坐标。5期相邻期GPS区域站数据资料分成了1999—2007年、2007—2009年、2009—2011年和2011—2013年4个时段,4个时段GPS区域站数量分别为157个、140个、258个和249个。计算了4个时段GPS区域站的站速度,并拟合计算了研究区内的水平形变速度。利用27个 GPS连续观测站垂向数据,在顾及周期影响情况下,计算得到了垂直形变速率[8-12]。

图1 研究区范围及GPS区域站分布图

2 形变位移场

2.1水平形变

2.1.11999—2007年时段

1999—2007年整个研究区的水平形变速率在0.07~3.08 mm/a,平均水平形变速率为0.90 mm/a。研究区水平形变矢量存在差别,按照其运动方向和矢量大小的分群特征可分为西南区、西北区、东北区和东南区(图2)。西南区总体上向东运动,水平形变方向主要集中在NE36°~SE135°,优势方向为E90°。西南区的水平形变速率在0.07~0.88 mm/a,平均速率为0.51 mm/a。西北区总体向西北运动,水平形变方向集中于NW266°~360°,优势方向为W270°。西北区的水平形变速率在0.07~0.96 mm/a,平均速率为0.49 mm/a。东北区总体运动方向为SW向,水平形变矢量集中于SW226°~265°,优势方向为SW240°。东北区的水平形变速率在0.33~3.08 mm/a,平均速率为1.46 mm/a。东南区向西南偏南运动,水平形变矢量集中于SE126°~SW235°,优势方向为SW220°。东南区的水平形变速率在0.16~1.87 mm/a,平均为0.84 mm/a。

图2 1999—2007年水平形变场

上述表明,1999—2007年东北区的水平形变速率最大,西北区的速率最小,研究区的南部也是东区水平形变速率大,西区水平形变速率小,水平形变场在东西方向上变化相对明显。各区内部的速率差异(最大值减去最小值)显示,西南区差异变化最大,差值为2.75 mm/a,西北区差异变化最小,差值为0.81 mm/a,表明西南区活动性相对较强。就研究区总体趋势而言,水平形变场有北部向西、南部向东的运动,张渤带位于水平形变场变化的过渡带上,因而张渤带具有左旋走滑趋势。虽然该时段水平形变场显现出一定的分群现象,但不同水平形变区之间分界带并不显著。

2.1.22007—2009年时段

2007—2009年整个研究区的水平形变速率在0.04~3.13 mm/a,平均速率为0.82 mm/a。 水平形变矢量仍然具有分群特征,按照水平形变方向仍可以分为西南区、西北区、东北区和东南区(图3)。西南区以石家庄北部为顶点,自西而东向西北、北、东北、东南呈放射状撒开,西南区的水平形变速率为0.07~1.05 mm/a,平均速率为0.39 mm/a;西北区总体向西北运动,水平形变矢量方向主要集中在NW226°~NW325°之间,优势水平形变方向为NW305°,水平形变速率在0.04~1.20 mm/a,平均为0.65 mm/a;东北区总体向西南运动,水平形变方向集中在SE166°~SW235°,优势水平形变方向为SW220°,东北区的水平形变速率在0.24~3.13 mm/a,平均速率为1.23 mm/a;东南区向东南偏南方向运动,水平形变方向集中在SE116°~175°,优势水平形变方向SE140°,东南区的水平形变速率在0.33~1.42 mm/a,平均为0.83 mm/a。

图3 2007—2009年水平形变场

上述表明,西南区水平形变速率最小,东北区速率最大。各区的速率差异(最大值减去最小值)显示,东北区较显著,差值为2.89 mm/a,西南区最小为0.98 mm/a,说明东北区活动性相对较强,西南区较弱。各个水平形变区之间呈缓变过渡,没有显示出明显的分区界线。

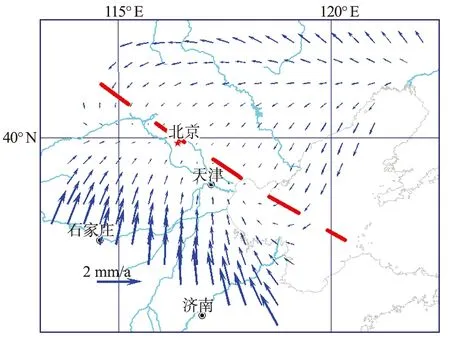

2.1.32009—2011年时段

2009—2011年研究区水平形变矢量可以分为西南区、西北区和东部地区3个不同的水平形变区(图4)。西南区总体向东运动,水平形变速率为0.09~2.62 mm/a,平均为1.01 mm/a,优势水平形变方向为NE110°;西北区总体向西北运动,优势水平形变方向为NW260°,水平形变速率在0.05~0.43 mm/a,平均速率为0.27mm/a;东部地区总体向西南运动,优势水平形变方向为SW230°;东部地区的水平形变速率在0.39~2.91 mm/a,平均为1.17 mm/a。上述表明,东部地区的水平形变速率相对较大,西北区的速率较小,各区内部的速率差异变化显示,西南区和东部地区较大,在2.50 mm/a以上,西北区较小,为0.38 mm/a,说明西南区和东部地区活动性相对较强。

图4 2009—2011年水平形变场

总体上,研究区水平形变态势在北部地区从东到西呈顺时针弧形旋转,弧顶在北京东部;在南部地区也具有顺时针弧形旋转态势,弧顶位于天津西北;中间的张渤带具有左旋走滑活动。2009—2011年研究区水平形变矢量虽然有分群性,但是各区之间呈过渡性缓变,分区界线不明显。

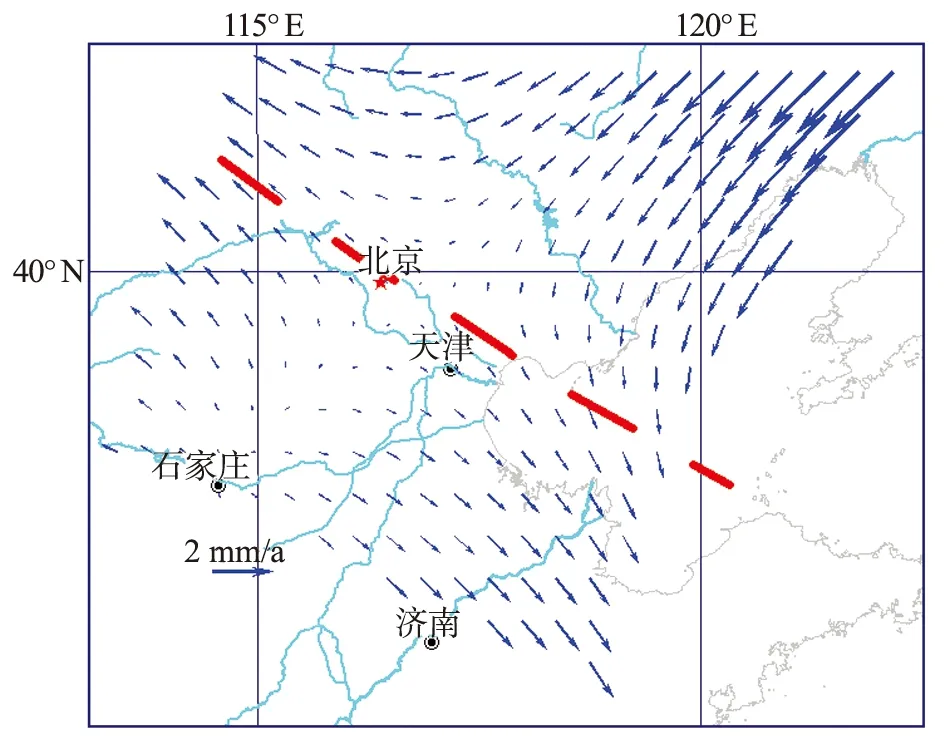

2.1.42011—2013年时段

2011—2013年研究区平均水平形变速率为0.54 mm/a,水平形变矢量在北部地区以研究区的东北端部为聚点向西北、西和西南方向呈放射状散开,南部地区自南往北向京津地段收拢,南北两地区相聚于北京—天津一线(图5)。 研究区南部的水平形变速率相对较大,为0.46~1.83 mm/a,平均为1.07 mm/a,优势水平形变方向为NE10°;中部水平形变速率最小,为0.01~0.44 mm/a,平均为0.24 mm/a,优势水平形变方向为SW220°;北部水平形变速率居中,为0.29~0.64 mm/a,平均为0.44 mm/a,优势水平形变方向为SW260°。

上述表明,研究区南部水平形变速率相对较大,活动性相对明显。研究区大致以张渤带为界,南部地区总体向北运动,方向比较集中一致,北部地区运动方向差别明显。张渤带两侧地块近于相向运动,成为水平形变场南北分区的界线[13-15]。

图5 2011—2013年水平形变场

2.2垂直形变

研究区内的27个GPS连续观测站(图6)多数站点是从2010年开始观测运行,至2014年积累了4年多的资料。用GAMIT/QOCA软件计算得到全球参考框架ITRF2005下的单日解的时间序列数据,在顾及周期影响情况下,计算得到垂直形变速率。

图6 GPS连续站分布图

根据不同时段的垂直形变速率绘制成图7~9,以此为基础进行分析。2013年研究区的地壳普遍下降,垂直形变为负,最大下降速率在45 mm/a以上,位于天津附近(图7),其中大部分是抽取地下水等干扰因素造成的。但是构造活动因素也起到了一定的作用,在张渤带以南地区,下降速率大于北部地区,张渤带对地面沉降起了一定程度的控制作用。

图7 2013年垂直形变图

2014年全区仍然以下降为主,其下降态势与前期相似,最大下降速率仍在45 mm/a以上,位于天津附近(图8)。区域的东南部下降速率较前期有所增加,年下降速率从几毫米增加到十几毫米;研究区西北部下降减缓,由前期的9 mm/a减少为5 mm/a;东北部和西南部的垂直形变速率与2013年垂直形变大致相同。张渤带仍然对下降变化起着明显的控制作用,使其南部下降快,北部下降慢。

图8 2014年垂直形变图

2010—2014年垂直形变速率总趋势表明石家庄以西太行山区上升(图9),垂直形变速率为0~1 mm/a,东部平原地区和北部的燕山地区为下降区,平原区下降速率较大,最大为30 mm/a,燕山地区的最大下降速率为20 mm/a。平原区与燕山地区之间的山前地带为下降速率相对较小的地区,垂直变化速率在1~2 mm/a。张渤带南侧下降,北侧相对上升,说明张渤带对垂直形变起了明显的控制作用。

基于GPS连续观测站的垂直形变表明,燕山地区和平原地区为下降区,燕山山前地带和太行山地区为上升区,张渤带具有一定的活动性,成为控制垂直形变分区的界线。太行山地区垂直形变表现为上升。张渤带东部下降,与新生代时期活动性质基本相同,呈继承性运动。而燕山地区近一时期表现为下降,与新生代时期的隆升运动相反,呈反向活动[16-18]。

图9 2010—2014年垂直形变图

3 结论

研究区GPS区域站的4个时段水平形变场显示:以张渤带为界,张渤带北侧地区的西部各时段都不同程度地向西运动,东部具有向西偏南方向的趋势运动。张渤带以南变化相对复杂,1999—2007年和2009—2011年主体趋势运动为东南,2007—2009年水平形变东西分异,相背运动,而2011—2013年则一致性向北运动。2011—2013年以张渤带为界,南部地区总体向北运动,方向比较集中一致,北部地区运动方向差别明显,但在靠近张渤带地区向南运动,相对挤压的形变运动状态逐渐清晰明显。以2011年为时间分界点,形成2011年以前和2011年以后的两大时段水平形变差异:前一时段1999—2011年的3个时段,张渤带作为水平形变异常变化的分界作用不明显,为缓变过渡阶段;后一时段的2011—2013年,张渤带的分界作用清晰显著,两侧运动差异明显,形成水平形变异常带,成为水平形变运动不协调地带,反映出区域构造活动性有序增强。

GPS连续观测站的垂直形变揭示出燕山地区与新生代的隆升运动不同,呈反向下降。太行山地区现今表现为上升,平原地区表现为下降,与新生代时期的构造运动基本相同,呈继承性活动。太行山以东的张渤带南侧广大平原区是强烈下降区,表明张渤带对于现今地壳垂直形变具有明显的控制作用,具有一定的活动性。

综合分析基于GPS观测结果的张渤带区域形变特征,可以给出:近年来逐步趋于有序的形变状态,能够推断张渤地震构造带受到挤压应力作用有所增强,成为地震孕育的有利区带。

[1]李延兴, 张静华, 何建坤, 等. 由空间大地测量得到的太平洋板块现今构造运动与板内形变应变场[J]. 地球物理学报, 2007, 50(2): 437-447.

[2]江在森, 张希, 陈兵, 等. 华北地区近期地壳水平运动与应力应变场特征[J]. 地球物理学报, 2000, 43(5): 657-665.

[3]李延兴, 杨国华, 李智, 等. 中国大陆活动地块的运动与应变状态[J]. 中国科学(D辑), 2003, 33(S): 65-81.

[4]李延兴, 李智, 张静华, 等. 中国大陆及周边地区的水平应变场[J]. 地球物理学报, 2004, 47(2): 222-231.

[5]杨国华, 韩月萍, 张凤兰. 利用GPS复测结果确定华北不同运动性质单元及活动方式[J]. 地震学报, 2001, 23(1): 1-10.

[6]徐东卓, 李胜虎, 孟宪纲, 等. 芦山地震前后巴颜喀拉地块东部断裂带形变分析[J]. 华北地震科学, 2016, 34(2): 50-56.

[7]杨国华, 谢觉民, 韩月萍. 华北主要构造单元及边界带现今水平形变与运动机制[J]. 地球物理学报, 2001, 44(5): 645-653.

[8]陈阜超, 纪静, 塔拉, 等. 京津水准复测与垂直形变特征[J]. 华北地震科学, 2011, 29(2): 31-34.

[9]郭良迁, 薄万举, 杨国华, 等. 华北1999-2009年水平形变应变场特征[J]. 大地测量与地球动力学, 2011, 31(3): 15-19.

[10]党学会, 郭炳辉, 吕健. 基于GPS的华北地区地壳水平形变特征研究[J]. 华北地震科学, 2015, 33(1): 1-4, 24.

[11]塔拉, 郭良迁, 刘峡, 等. 天津地区GPS站点的微动态变化特征研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2012, 32(5): 27-32.

[12]陈阜超, 陈聚忠, 郑智江. 晋冀蒙地区的垂直形变特征[J]. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(3): 453-456.

[13]陈阜超, 塔拉, 陈聚忠. 基于水准剖面的山西断陷带现今活动性研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(4): 576-580.

[14]孟宪纲, 朱文武, 沈宪兴, 等. 芦山MS7.0级地震与龙门山断裂带的活动性[J]. 华北地震科学, 2014, 32(2): 1-6.

[15]Meng X G, Liu Z G. TheMS7.0 Lushan earthquake and the activity of the Longmenshan fault zone[J]. Geodesy and Geodynamics, 2013, 4(3): 40-47.

[16]张风霜, 胡新康, 陈聚忠, 等. 北京天津地区垂直形变剖面复测结果的GPS检验[J]. 华北地震科学, 2009, 27(4): 26-30.

[17]孟宪纲, 陈聚忠, 张俊青, 等. 张家口至张北垂直形变异常及分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(1): 13-15.

[18]陈阜超, 纪静, 韩月萍, 等. 李七庄基岩点垂直形变趋势研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2013, 33(6): 49-52.

Zhangjiakou-bohai Seismic Belt Deformation Based on GPS Observation

JI Jing1, GUO Liang-qian2, CHEN Jyu-zhong2

(1.Earthquake Administration of Tianjin Municipality, Tianjin 300201, China;2. First Crust Monitoring and Application Center, CEA, Tianjin 300180, China)

In this study, we calculated horizontal deformation of local GPS station and vertical deformation of the 27 GPS continuous station in the Zhangjiakou-bohai seismic belt area on basis of 5 periods’ observation data of the local GPS station and the 27 continuous stations. The results indicate that the deformation of the Zhangjiakou-bohai seismic belt in the period of 2011-2013 is relatively large and different than before. The Zhangjiakou-bohai seismic belt is in compressive stress state and the strain energy accumulation is enhancing, which indicates that the deformation difference activity is increasing and the background of developing earthquakes exists in the area.

GPS; seismic belt; horizontal deformation; vertical deformation

2015-12-29

天津市地震局青年基金项目(20131021)

纪静(1984—),女,天津人,工程师,主要从事工程抗震及灾害学研究.E-mail:247277131@qq.com

P315.725

A

1003-1375(2016)03-0037-05

10.3969/j.issn.1003-1375.2016.03.007

纪静,郭良迁,陈聚忠.基于GPS观测的张渤带形变[J].华北地震科学,2016,34(3):37-41.