清代韵图《八矢注字图说》述评

2016-10-17熊桂芬

熊桂芬

(武汉大学文学院,湖北武汉430072)

清代韵图《八矢注字图说》述评

熊桂芬

(武汉大学文学院,湖北武汉430072)

顾陈垿《八矢注字图说》利用“说”和“图”两部分来展示一个音系。其中夹杂着阴阳五行、太极八卦、元会运世、河图洛书、干支四季、律吕算数等古代哲学、音乐、数学的术语和理论,是清代以易学阐释音理的等韵著作的代表。其“八矢注字”理论表现出作者精深的反切拼读和音节分析水平。同时该书也为我们展现了清代吴语的音韵概貌。

清代等韵易学音节分析吴语

《八矢注字图说》一书,清代顾陈垿撰,现有清道光十三年太仓东陵氏刻娄东杂著本,藏于北京大学图书馆,《四库存目丛书》收此书。李新魁、麦耘在《韵学古籍述要》一书中定义《八矢注字图说》曰“这是一部韵书”①李新魁、麦耘:《韵学古籍述要》,西安:陕西人民出版社1993年版,第516页。。我们认为《八矢注字图说》应该是韵图,虽然不是传统意义上的韵图。它的结构是前面为《总纲》,后面是两幅图。《总纲》主要介绍作者对音韵学的一些看法以及对此书涉及到的概念的解释,即“说”的部分,这些论说并没有完整展示一个音系,即不是像传统韵书那样,音系的展示由按层级编排的声调、声母、大韵、小韵、反切等来完成,显然不能视为韵书;后面的两幅图一幅为韵母系统的“经声二九并入之图”,另一幅为声母系统的“纬音清浊正变阴阳轻重留送之图”,此书对音系的反映,主要由这两幅图来展现。这两幅图虽然不像传统韵图那样,动辄几十幅图,但也是通过图表完整展现了一个声韵调的系统,这正是韵图的特点。因此,我们认《八矢注字图说》应该是一部韵图,尽管这部韵图只由两幅图组成。

一、作者生平与编撰动机

顾陈垿为清代官员,也是著名学者。生卒年不详,字玉停,号宾阳,江南太仓(今属江苏)人。康熙五十四年举人,以算学应试列第一,称“算状元”,官行人司行人。性侃直,学宗程、朱,坚韧不移。著有《内则章句》、《钟律陈数》、《宾阳子谱》、《旋宫知义》、《抱桐轩文集》、《洗桐轩文集》等。人称其有三绝学,字学、算学、乐律,少有人知道其实顾陈垿还精通声韵之学,其《八矢注字图说》便是证明。此书学界尚无专门研究者,《四库提要》有一简单摘要:

国朝顾陈垿撰。陈垿有《钟律陈数》,已著录。是编乃其所定韵书。八矢者,譬字为的,以八矢注之:一分四声,二经声,三定清浊之界,四审五音,五分阴阳,六分正变,七分轻重,八分留送,凡八门也。经声分先天九声、后天九声。凡四声直下为先天。其《二九并入图》,枯苦库酷、伊倚意乙之类是也。四声旁转为后天,空恐控酷、因引印一之类是也。四声之外又增一下声,则亘古之所未闻矣。其《纬音清浊正变阴阳轻重留送图》,分宫为浊,商为清,实皆喉音。角、徵、羽皆分清、浊,而清、浊二徵之外,又增浅、中、深三徵音,其外又有清闰、浊閠二音,实即非、敷二母之轻唇音也。其所谓正变音,正即开口呼,变即合口呼。又分轻重留送为三成。皆变换面目,别立名字,而反谓三十六母为乱道,过矣。①〔清〕纪昀总纂:《四库全书总目提要》,石家庄:河北人民出版社2000年版,第1217—1218页。

摘要仅对此书的几个生僻术语作了解释,而且因这些概念和术语过于特立独行,且纷繁炫目,摘要对此书评价不高。对其音系特点并没有涉及。李新魁、麦耘《韵学古籍述要》和耿振生《明清等韵学通论》介绍此书时也仅限于引用《四库提要》,这可能是因为这些先生未能见到此书的缘故。耿振生在《明清等韵学通论》中把《八矢注字图说》列于“见于古今著录的部分明清等韵著作”中,说这些书“其中很多已不知存亡,有一小部分是已知现今存世之作,只是未曾目睹。”②耿振生:《明清等韵学通论》,北京:语文出版社1998年版,第255页。

作者编撰此书的目的是什么,是为了拼读反切、辨明音读,还是为了展现一个现实的语音系统?我们认为都不是。综观全书,里面的术语除了单纯描写音韵现象以外,更比附阴阳术数、五行八卦的概念,韵图的结构框架也与数理思想高度融合,使得全书充满了自然哲学的色彩,这应该与作者的学术背景有关。顾陈垿不但是一位音韵研究者,同时也是一位精通象数的哲学家,精通律吕的音乐家,同时也算得上是一位数学家,这种复杂淹博的学术背景和造诣使得他编撰韵图的目的超越了拼读反切、描写音系的实用层面。他从理论的层面思考哲学的问题,所欲创建的不是一个实用的音节表,而是欲构建一个表达主观认知的诠释系统,通过音韵与天道玄理相结合,寻绎语音的生成与演化规律,探索音韵结构的系统性,并欲构建一个能够统括天下所有语音的音韵系统。

音韵研究为什么能套用象数理论呢?这与《周易》的影响有关。中国古代哲学的本体是“道”,道家追求的是自然之道,即“天道”。道的最本质性的规定是“道法自然”(《老子》二十五章),“法自然者,在方而法方,在圆而法圆,于自然无所违也。自然者,无称之言,穷极之辞也。”③王弼:《老子道德经注》,楼宇烈校,北京:中华书局2011年版,第66页。而天道是难以说清楚的,“天何言哉?”(《论语·阳货》)因为天不说话,所以我们很难与其沟通。在哲学家心中,与自然之道可相互印证的概念是“易”。因为易具有一种神秘莫测的规律性,使得它与道具有相通性以及形上形下的可打通性。“易,简而天下之理得矣”,“生生之谓易”(《系辞上传》)。“一阴一阳之谓道”(《系辞上传》)。人们认为《周易》能“弥纶天地、经纬万物”,《周易·系辞下》:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近求诸身,远取之物,于是始作八卦,以通神明之德,类万物之情”。《周易》这种“天人合一”的思想成为古人的一种思维定式,他们相信天道与人事能够互相沟通、彼此感应,而声音是自然界中比较容易感受到的一种物质属性,因此当一些精研易学的等韵学家观察到音韵系统的规律性与严整性,认为这是“天道”的体现,于是把音韵与易学联系起来,用象数的象征符号、理论系统来构建韵图,探求人类语言与天道之关系,进而探求语音的本质及其生成、演变的规律。

这种音韵与哲学相互阐发的思潮最早滥觞于南宋,以邵雍的《皇极经世·声音唱和图》和祝泌的《皇极经世解起数决》为代表。明代赵撝谦的《皇极声音文字通》、陈荩谟的《皇极图韵》、吴继仕的《音声纪元》、葛中选的《泰律篇》、方以智的《切韵声原》,清代都四德的《黄钟通韵》、龙为霖的《本韵一得》、周贇的《山门新语》、江永的《音学辨微》等是这种思潮的进一步继承和发展。《八矢注字图说》即是这一类韵图。由于这一类韵图多“援易以为说”或“援以入易”,因此书中的韵图框架是作者预设的,常常与实际语音不符,我们必须从术语和韵图形制上把那些杂糅着的阴阳象数的迷障剥开,才能釐清韵图所包含的音系,回复其本来面目。

二、音韵术语与韵图形制

《八矢注字图说》中有很多特别的术语,与一般韵书不一样。下面我们介绍一下。

八矢注字

“注”即“射”,是把字比喻为“的”,即箭靶,以“八矢”射之,则字音自明。以射箭来比喻字音的拼切不是顾陈垿的首创。宋元时期普遍流行的一种拼字游戏就叫“射字”,南宋赵与时的《宾退录》记录了射字的方法:

“俗间有击鼓射字之伎,莫知所始。盖全用切韵之法。该以两诗,诗皆七言,一篇六句四十二字,以代三十六字母,而全用五支至十二齐韵,取其声相近,便于诵习。一篇七句四十九字,以该平声五十七韵,而无侧声。如一字字母在第三句,第四字则鼓节,先三后四,叶韵亦如之。又以一、二、三、四为平、上、去、入之别。亦有不击鼓而挥扇之类,其实一也。”①〔南宋〕赵与时:《宾退录》卷一,上海:上海古籍出版1983年版。元代陶宗仪《南村辍耕录》也有如下记载:

“有教予射字法,必须彼我二人俱聪明,熟于翻切,优于记问者,方乃便捷。倘遇人以诗词或言语示我,彼在隔坐,不及知闻,我则拊掌,彼便说出,与所示同。然片段文章皆可成诵,非特一句一字而已。用拊掌代击鼓,殊无勾肆市井俗态。”②〔元〕陶宗仪:《南村辍耕录》卷十九,北京:中华书局1959年版。

清劳乃宣《等韵一得》云:

“射字之法,出于(宋)赵与时《宾退录》,即俗所传‘空谷传音’法也。先定母、韵、声之次,或击鼓,或拍案,击至第几字为某母,第几字为某韵,第几字为某声,即成一字之音。虽游戏之事,而藉以熟母、韵,最为捷径,故后世讲等韵之书,每具此门。”③〔清〕劳乃宣:《等韵一得·外篇》,《四库全书存目丛书》经部小学类第220册,济南:齐鲁书社1997年版。

清李汝珍《李氏音鉴》:

“故喻翻切者,莫不深悉射字之义,而谙射字者,亦莫不推明翻切之理。”④〔清〕李汝珍:《李氏音鉴》卷五,《续修四库全书》经部小学类第260册,上海:上海古籍出版社2002年版。

其书有《击鼓三次论》一节,专门阐明射字的方法与原理。可见,射字法宋元以前,就已经在文人学士中流行,明清以后这种游戏依然在民间流传延续。因射字与拼读字音有关,韵书和韵图中亦偶有论及,但像《八矢注字图说》那样出现在书名中的倒是罕见,从中可见作者好标新立异的旨趣。

“八矢注字何说也,曰昔人用切,若以刀分物,然非不剖也,而利不及远,致不及深,且操之者无志正体直之术,则不审固矣。将以射道治焉,善学者必至于彀。又以声直变化而无方也,故不一注之而八矢连发,洞然贯于至微,而字无不至矣。”可见,作者之所以从八个方面来确定一个字音,是因为前人的拼读方法不够精细,不能把字音精确定位。这“八矢”具体为:

一矢正位,即辨明四声,四声指的是平上去入四个声调。

二矢分气,即分经声,经声指的是韵母,又分为先天九声和后天九声,先天九声指阴声韵,后天九声指阳声韵。

三矢定界,即定清浊之界,清浊分别指的是细音和洪音,传统意义上的清浊指的是带音与不带音声母,与《八矢注字图说》不同。

四矢择器,即审辨五音,五音指的是发音器官,即书中说的喉、牙、舌、齿、唇五个发音部位。以发音部位与五音宫、商、角、徵、羽相配是古人划分与命名声母的常用方法,因为两者的相配多出于主观臆测,并无很多科学依据,因此早期的音韵学家的分配格局多有不同。但是随着等韵学的逐步成熟,五音与声母的相配已经形成基本统一的看法。《八矢注字图说》在宫、商、角、徵、羽五音之外又多一类“闰音”,成为“六音”。而且这“六音”与声母的具体相配也是别具一格,它不仅与声母的发音部位有关,还与韵母的介音有关(顾陈垿对声母与介音关系的看法,我们在下面的“六矢”里再谈),如宫音对应着洪音的牙喉音声母,商音则对应着细音的牙喉音声母,角音对应着舌头音和半舌音来母,徵音对应着齿头音、正齿音、舌上音及半齿音日母,羽音对应着重唇音,闰音对应着轻唇音。这“六音”的内涵与传统音韵学主流的看法差距很大。

五矢决雌雄,即分辨阴阳,阴阳指的是带音与不带音声母,亦与传统意义上的阴阳不同。

六矢断首尾,指分辨正变,正变分别指的是开口呼与合口呼。分正变与前面的分清浊一样,都是对介音的辨析。这与我们今天认为介音是韵母的一部分不同,顾陈垿把介音的差异用声母的进一步分类来表示,这与对切语上字所限定的音韵成分的认识不同有关,如明代吕绅《交泰韵》、乔中和《元韵谱》、方以智《切韵声原》、方中履《切字释疑》等韵图都是采用这种声介合符的做法。

七矢穿凑理,指分辨轻重,重指塞音和塞擦音声母,轻指擦音、半元音、鼻音声母和零声母。

八矢洞心肺,具体指分辨留送,留送分别指不送气与送气声母。

这八矢包括了汉字音节声母的发音部位(五音)、发音方法(阴阳、轻重、留送),韵母的介音(清浊、正变),韵基(经声)、声调(四声)等所有要素。这八个方面一旦确定,一个字的读音也就确定了,差一个都不行,即作者说的“七矢虽具,一矢未发,则声不能出而字有所避也。”八矢的概念纷繁复杂,且太过改弦更张,使得本书艰涩难读,为《四库提要》所诟病,但八矢注字说的提出,表现出作者高超的审音能力和对语音知识的准确把握。

三、音系特点与音变规律

韵母系统

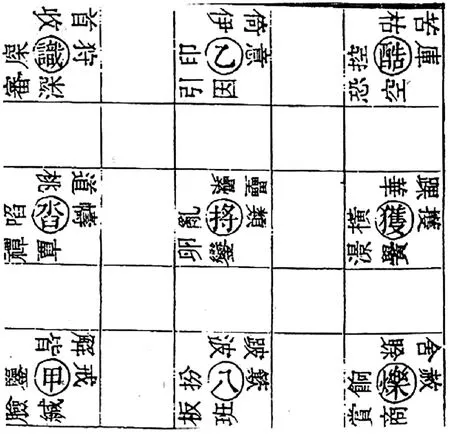

《八矢注字图说》的韵母系统是通过“经声二九并入之图”展示的,如图:

经声分先天九声和后天九声,先天九声指阴声韵,后天九声指阳声韵。此图以入声韵为枢纽,先天九声斜抱在右上角,后天九声斜抱在左下角。借先后天八卦的旋转来显示声调的变化规律。四声的排列仿传统的“四角标圈法”,左下为平声、左上为上声,右上为去声,右下为入声,韵腹相同的阴声韵、阳声韵和入声共一幅图,整幅图呈太极八卦图的样子,四声直下为先天,凡“枯苦库酷、伊倚意乙”之类是也。四声旁转为后天,凡“空恐控酷、因引印一”之类是也。其次,在《总纲》中也用了另外27个字来表示先天九声、后天九声和入声:悟化者(即枯华赊)、以为左(即伊纍波)、右道在(收桃皆)、穷情赏(即空黉商)、韵天关(即因銮班)、心剑斩(即深覃缄)、独握铄(即酷获烁)、日月达(即乙捋八)、立捷法(即识沓甲)。《总纲》的用字与《经声二九并入之图》用字的区别主要有两点:一是《总纲》的用字是零声母字,而韵图的用字是“全字”,即声韵俱全的字,不过“伊”字除外,这是影母字,在作者的音系中应该读零声母,不知道是偶疏,还是方言中有特殊的读音,比如读成鼻音疑母等,阙疑。二是总纲用字文义连贯,而韵图用字则“字不成句”。

在“天有定数、字有定音”的思想制约下,顾陈垿《八矢注字图说》的韵母系统通过先天图和后天图这种充满象数色彩的结构来展现。根据“经声二九并入之图”以及《总纲》,并参考作家的方音太仓话的现代读音,我们为《八矢注字图说》的韵母系统拟音如下(括号里的是“经声二九并入之图”的用字,外面的是《总纲》中的用字,二者代表的同一个韵母):

悟(枯)u、化(华)a、者(赊)、以(伊)i、为(纍)ei、左(波)o

右(收)u、道(桃)au、在(皆)ai

心(深)im、剑(覃)em、斩(缄)Em

独(酷)u、握(获)a、铄(烁)、日(乙)i、月(捋)a、达(八)o

这个韵母系统是根据先天图和后天图构拟出来的,这个语音系统是实际音系的反映吗?显然不完全是,我们看到,在《总纲》里有一些论说,是对先天图和后天图的补充,也可以看做是对实际语音的记录,下面举例说明:

1“.化者承悟而生声,犹草创,故常并用也”,即遇摄和假摄常相通之意。

3“.先天入焉,后天亦入焉耳。由先天来者,则出为后天;由后天来者,则出为先天,入斯化”,即入声兼配阴阳之意,估计入声的塞音韵尾已变成喉塞尾。

4“.以与为独亲,以近清而为近浊”,前面谈到,此书的“清浊”指的是细音和洪音,则此句意思为“以”和“为”这两个韵很相似,有洪细之别。

5“.然力有不足,反而借于先天,故韵求助于以,天求助于为,关求助于左,穷情赏其母也,既离其母,反格而不可还”这句话的意思是有些鼻音韵母如“韵、天、关”的韵尾失落,不过并没有与阴声韵“以、为、左”合流,估计变成鼻化元音了。

6“.甫出吻而闭塞随焉,中半一下郁于上窍,不成声,故心剑斩之为声也,沈然揜然斩然以止,乞于先天则已远”,即闭口韵还在之意。

难分由未备,即今皆隶六麻。”

即果摄和假摄相混之意,结合第二条,这个音系是作者口中的北方音系。

由这些论说我们可以看出作者实际语音中的一些特点,如:塞音韵尾脱落或保留喉塞尾、果摄与假摄相混、遇摄和假摄相混、前后鼻音不分、部分阳声韵尾脱落、主元音鼻化等,这些特点与书中《经声二九并入之图》所反映的音系特点是不一致的,而与今天属于吴方言的太仓话的特点相吻合。

声母系统

《八矢注字图说》的声母系统由下面“纬音清浊正变阴阳轻重留送之图”来展现。这幅图按发音部位和发音方法把声母分成宫、商、角、徵、羽、闰六类,每类分为左右对应两组,右边是正音,即开口音,左边是变音,即合口音。其中角音、羽音、润音各分为清浊两小类,清是细音,浊是洪音。宫、商是牙喉音字,虽然各自不分清浊,但宫、商互为清浊,即宫为浊(洪),商为清(细)。

宫和商又各分“三成”,“一成”是喉音影匣晓,“再成”是牙音见群溪,“三成”是疑母字,“三成”又分为阴阳两母,阴是疑母上声,阳是疑母平声。疑母不应该会因为声调不同而分为两类,这种做法与作者的象数观念有关。《总纲》有“纬者,直动而得乎天,自然而然,当然而然,详而播之,口治也,耳无改焉。出于喉者一十六,出于腭者一十六,出于舌者二十八,出于齿者五十,出于唇者二十,出于齿唇者八,合一百三十八,元音六,合一百四十四。”“一百四十四者,十二之方也,十二为六之倍数。六,老阴之数也,地数也。”这里的一百三十八和一百四十四并不是某个音系的声母的实际个数,但也不是作者胡编乱造的,其中隐藏着深层的理据,它们属于中国古代术数中的大定神数。在河洛理数起出的卦配成元会运世皇极数中,八卦所对应的策数为:乾卦一百二十六策,兑卦一百三十二策,离卦一百三十八策,震卦一百四十四策。此图把疑母的两类可能是为了迎合作者心目的元会运世的定数而分的,不惜以扭曲语音事实为代价。

角音亦有“三成”,“一成”为舌尖塞音端定透,“再成”为上声泥母和平声泥母,因为无法像宫音和商音的“再成”那样具有全清、全浊、次清三个音,所以“再成”的第三个音阙。角音的“三成”是来母的上声和平声,来母的再分与前面的宫、上疑母的再分性质相同。商音变音的“一成”第二个本该是匣母的位置,但作者放了一个云母字“余”,这是云、匣不分的表现,今天的吴语中多有这种现象。

徵音分为浊徵、清徵、浅徵、中徵、深徵五小类。其中浊徵、清徵两类是精组的洪细音。关于浅徵、中徵、深徵的区别作者解释为“尖员浅、舒深卷、中微攣”,结合现代太仓话的读音,“尖员浅”应该是舌面中塞擦音t组,包括章组字,“舒深卷”应该是舌尖后音t组,主要是主元音是o、u的章组字,“中微攣”应该读舌叶音,主要是知组字。深徵变音的船母位置放的是禅母字“殊”,说明《八矢注字图说》的声母船、禅不分。《颜氏家训·音辞篇》云:“则南人以钱为涎,以石为射,以贱为羡,以是为舐。”①〔北齐〕颜之推撰,〔清〕赵曦明注,〔清〕卢文弨补注:《颜氏家训注》,影印抱经堂丛书本,台北:艺文印书馆1973年版。可见船、禅不分是吴语的一个特点,《八矢注字图说》正好证明了这一点。

羽音是重唇音字,闰音是轻唇音字,浊闰是敷母和奉母,清闰是非母和奉母,所以这里的清浊不是洪细的区别,与前面的几类声母不一样。唐末宋初轻唇音产生以后,各地方音中非母与敷母多合流,《八矢注字图说》的非母和敷母的区别应该不是语音的真实记录,因为近现代各地方音中,几乎罕见有非、敷分别者,这可能又是作者为了凑足那个“神数”,或者为了图表的整齐而虚设的。

浊闰的正音是敷母和奉母,变音是敷母和微母,作者说“浊变于混变宫”,“变宫”是影母,可知微母已经读同零声母影母,把微母放在闰音只是为了这个图表整齐对称。关于清闰,是作者说“清变有音无字”,则生造了两个字填空。

“何谓元音,元音者,鼻之本音也……声于是生,然未有不出于口者,虽嘻笑哭泣、嗟叹咿唔、呻唫哮吼、叱咤唯诺,苟有声即不越经纬之所有。独鼻之为音,箝口而出,无字可状”《八矢注字图说》中共有6个元音。这里说的元音,应该是自成音节的鼻音,现代吴语中多有,如太仓话、苏州话音系里有/m/呒亩、/n/唔(~笃,即你们)、//吴鱼五,但是都是只有3个自成音节的鼻音,《八矢注字图说》多出的3个不知道是什么,阙疑。

通过前面的分析,我们归纳《八矢注字图说》的声母的特点大致有:

1.云、匣不分。

2.船、禅不分。

3.泥、娘不分。

4.疑母、影母、微母合流,以母韵图中不见有列。

5.正齿音与舌上音合流以后又分为两类,细音一类估计已经腭化成舌面塞擦音t组。

根据我们对“纬音清浊正变阴阳轻重留送之图”的解析,结合现代太仓方音,我们归纳并构拟《八矢注字图说》的声母系统如下(其中章组字分化出的两组音我们分别以阿拉伯数字1、2标注在字母右下角以做区别,自成音节的鼻音我们暂且放在声母这里,《八矢注字图说》本有6个自成音节的鼻音,但因为我们只能大致确定其中三个的读音,因此下面只构拟了3个):

见k溪kh群疑

端t透th定d泥n

帮p滂ph並b明m

非pf敷pfh奉bv

章1t昌1th船1书1

章2t昌2th船2d书2知t徹th澄d影O 晓匣/m/、/n/、//

声调

《八矢注字图说》中说有四个调类:平上去入下,外加一个“下声”,这个术语是作者的独创,“何谓下声,下声者,即上声也,而下之则为下声。吴越之间多有焉。有是声矣,故宜附乎四声之外。”“下声何居也,下声者上之闰。”我们估计,下声可能是中古的上声阴阳分调的结果,因此我们认为《八矢注字图说》分平、阴上、阳上、去、入五调。不过现代吴方言声调多分为7调或8调,每个中古声调几乎都按声母的清浊分为2个调。《八矢注字图说》只有上声清浊分调,可能是后来各个声调清浊分调的滥觞。

关于这五个声调的调值,作者亦有描写:“平者为春,其声冲然以和融,然以舒悠然以长不待勉强,而畅茂条达平则有余也。上者为夏,其声高以俯,明以短,散以留,不能遏抑,而亢满退丧,上则易坠也。去者为秋,其声肃以利,揫以著远,以速若有追蹑而哀怆迫切,去则难返也。入者为冬,其声确然以实,索然以急,截然以寂,若劲弩射十步之内,弦甫鸣而羽已没入则无余也。夫平中乎员,体不凝而用不滞,上中乎曲,体不全而用不周。去中乎锐,体必偏而用必刻。入中乎方,为用暂而返,体焏矣。此四声之情状也。”“下声者,犹长夏云尔,其声可以言语,不可以歌咏,于月为末,于卦为坤,坤无声,故弗用声,欲上越下则废也。”把声调与四季相配,这也不是顾陈垿的独创,如明代吴继仕《音声纪元》亦将四声比附于四季,虽极尽描写之致,比前人有了进步,但仍虚无空洞,使人如坠云雾之中。

关于声调的长短,作者也做了探讨:“一声有一声之数,数皆以十分为率,十分者,不必齐其程,尽一字之量而已。十分之中,有鸣弦之声,有趋的之声。平之为数,鸣弦一,趋的九;上之为数,鸣弦七,趋的三;去之为数,鸣弦九,趋的一;入之为数,鸣弦九,趋的一。鸣弦者,纬音之真也,不善其喉腭、牙、齿、唇之器则弓不疆;趋的者,经声之真也,不熟其先后开合盛衰之情,则鏃不利。弓疆鏃利然后可以言中也。”作者在这里试图探讨不同声调的声母和韵母各占时长的问题。我们知道汉语辅音无所谓长短的问题,绝大部分方言的元音也无所谓长短的问题,只有声调有长短的区别,因此,顾陈垿所讨论的鸣弦、趋的为数之不同其实是无意义的,当然这与他的时代局限性有关。但是我们看到,他对趋的(韵母)为数的界定,即平声9、上声3、去声7、入声1,却与我们今天对四声长短的研究结论吻合。声调相对于声母和韵母来说是更难捕捉的,因此在声调的具体时长上,罕见有古人的探讨。顾陈垿作为一个精通音律的音乐家,凭着他对声音的敏感,在这里做了有意义的探索,尽管概念还不那么清楚,结论还不那么明晰准确,但是在汉语语音学史上,应该是有他独特地位的。

前人对于《八矢注字图说》一书是不重视的,甚至是评价不高的,以《四库全书总目提要》为代表,如前引“四声之外又增一下声,则亘古之所未闻也……皆变幻面目,别立名字,而反谓三十六字母为乱道,过矣。”我们前面讨论了,这个“下声”有可能是对阴阳分调的记录,《提要》的作者对它的批评可能有失公允。《八矢注字图说》的术语和韵图结构是比较新奇复杂,让人眼花缭乱,有故弄玄虚之嫌,但同时在某些方面也是具有创新性的表现。由于顾陈垿精研易学、音律、数学,使得他的书成为清代以象数阐释音理之等韵图的代表,是我们研究清代等韵和清代音韵学不能绕过去的一座山峰。而且只要我们拨开这层数理的迷障,我们就能看清其中要表达的音系组成和格局。由于作者为吴语区人,他的韵图及《总纲》的音论为我们展示了清代吴方言的大概面貌,这对于吴语方音史的研究也是大有裨益的。同时,他的“八矢注字”理论也给我们展示了清代反切拼读和音节分析的水平。

A Review of八矢注字图说Ba Shi Zhu Zi Tu Shuo,A Rime Table of Qing Dynasty

Xiong Guifen

(College of Chinese Language and Literature,Wuhan University,Wuhan 430072,Hubei,China)

Ba Shi Zhu ZiTu Shuo exibits a phonology through the two parts of Shuo and Tu,mixed up with terms and theories of Chinese ancient philosophy,music and mathematics,such as Yin Yang Wu Xing、Tai Ji Ba Gua、Yuan Hui Yun Shi、He Tu Luo Shu、Gan Zhi Si Ji、L L Suan Shu,it is a representative of Chinese rime tables of Qing Dynasty which explain the theory of phonetics through Zhou Yi.Its theory of Ba Shi Zhu Zi exhibits a high level of反切Fan Qie spelling and syllable analysis.At the same time,this book also displays a general picture of Wu dialect's Phonologhy in Qing Dynasty.

Qing Dynasty;Rime Tables;Zhou Yi;Syllable Analysis;Wu Dialect

责任编辑:于亭

熊桂芬(1971—),女,武汉大学文学院教授,主要从事音韵学研究。