永不停止奔跑的“阿甘”

2016-10-13

彭慧+莫兰

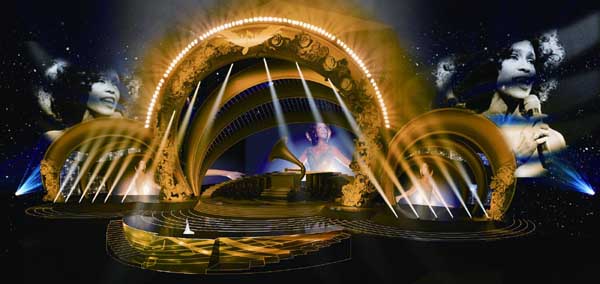

说起舞剧《南京1937》《二泉映月》、音乐剧《花木兰》、歌剧《青春之歌》《星海》等舞台作品,或是2007年第八届全国少数民族运动会开幕式晚会、2011年宋祖英全球巡演演唱会、2012年“卢沟晓月”中秋晚会、2013年格莱美巨星演唱会、上海迪士尼珍宝馆等大型活动或场馆,你也许观赏过也惊艳过,但未必知道这些舞美设计是出自陶雷之手。拿了“荷花奖”“舞美设计金奖”“五个一工程奖”等大大小小奖项的陶雷,很少接受采访,甚至在网上有关他的资料也少得可怜。问原因,陶雷说自己只是更愿意做一个幕后工作者,不太想走到台前去:“舞台设计思路其实是能看出来的而不是说出来的,看到的东西要比你说的更真实,艺术作品就是这样,哪个画家是特别能说但画得不好?所以我不太喜欢说”。

停不下脚步的“阿甘”

1995年,刚从中戏舞美系毕业的陶雷尽管有着名校背景,但在那样的大环境下,他一年中也只是零零星星地接了几个创作任务。陶雷不满足,年少的他满腔的创作欲无处安放,于是开始给电视节目做舞美设计,一干就是10年。 戏剧舞美出身的陶雷在电视界驾轻就熟,创造了一个又一个他人难以企及的高峰。这10年,按陶雷的原话,是“实用艺术”的阶段。他通过自己的努力,在电视界积攒了人脉、资金和资源。但同时,他又像一个永远不会停止奔跑的“阿甘”,并不满足现有的成绩。

例如令人惊羡的水上舞台,陶雷曾完成过不只一次的设计和建造,这是很多舞美公司都做不到的。因为除了考虑舞台呈现的效果,还要顾及安全、牢固以及对水质的保护等各种因素,困难重重。陶雷的水上舞台设计首秀献给了杭州西湖,当时是为杭州休闲博览会开幕式而建,他设计了高达三十米的荷花、荷叶造型的舞台,漂在西湖上,随着湖水晃动,荷花荷叶也轻轻摆动,活灵活现。开幕式结束后,市民们还意犹未尽,每天都有络绎不绝的人在拍照。“市长还跟我说能不能不拆了,我说没办法,这是临时舞台,最多能支撑两天”。

这种即装即拆的舞台装置也让他倍感可惜。他说,有时候很想完成一件既不用拆除,又能荫及更多戏剧人的作品。多年的电视工作并没有浇灭陶雷心中戏剧的火苗,相反,在旷日持久的拉锯战中,陶雷更意识到戏剧在自己心中的分量,这种微弱火苗,在很多艰难时刻,让陶雷坚持下来,又像春草一样,更行更远还生。

当年在中戏读书的时候,陶雷就和同怀戏剧人梦想的各专业同学建立起比普通校友更亲密的友谊。5年时间里,他们一起上导演课、戏文课、化妆课以及表演课。其中有不少戏剧人在毕业后,靠着微薄的收入支撑起自己的戏剧梦想,这些陶雷都看在眼中。如今已经小有实力的陶雷希望能为自己、为周围的戏剧人创造一个相对宽松自由的环境,快乐地创作。

艺术家还是企业家?

中戏舞美出身的陶雷很怕被人叫作“陶总”,但事实上,他确实做着一个“总”该做的事情。2010年,陶雷几乎倾尽所有租下北京顺义的30亩地,将自己在舞美系学到的空间运用,像老农耕地一样,一点一点地在这块土地上实践。陶雷说,每一栋建筑有几个窗户,每一个角落怎样陈设,甚至每个卫生间在哪里,他都一清二楚,因为这都是他不分昼夜、一笔一画地耕耘出来的。

陶雷要将这儿建成“演艺小镇”。目前的基地被他称为“演艺小镇中心排演坊”和“中心制作坊”,一个戏剧孵化基地,一个演艺生产中心;未来的演艺小镇,则是一个饱含各种可能性的戏剧生活圈。

舞美出身的陶雷总是强调,小镇不是一个物理的空间概念,而是一种更广阔的辐射效应。30亩地的每个坐标点,都是他亲手所绘,这些点就像雨伞的每个骨架点一样,连起来,就能撑起一片天。那些因为各种压力所致的“脆弱艺术家们”或许能在这个“桃花源”里聚集起来,摆脱各种缠绕和压力,真正去“自由地创作”。

陶雷说,长此以往,雨伞会化作磁石,吸引更多艺术家、评论家和观众的到来,如此一来,这个孵化中心就会发酵成为一种泛空间的可能性,像极了7月的阿维尼翁和9月的爱丁堡,你永远都不知道,下一个转角会有什么样的戏剧惊喜。其实,单从演艺小镇的构思来看,陶雷并不能称为“典型的艺术家”。因为这类艺术家,更关注自己的作品,大多像鸵鸟一样,喜欢低头苦干,对于他们来说,是一种“向内”的自我诉求。而演艺小镇的想法更像是一种公共事业,更多的是一种“向外”的扩散。

陶雷坦言,他并不满足于对一件或是几件作品负责,他想对整个戏剧行业负责。因为他深知,一个行业的成功绝不仅靠几个艺术家或是几个单品。

在演艺小镇构思和创建中,陶雷一度十分在意自己“艺术家”和“企业家”的身份:“我的身份是艺术家、设计师,但我干的是企业家的事,这不是我想要做的。只是国内的状况逼着你成为一个多面手。带领着这么多人去工作,要生存,就必须有管理者。所以有时候在创作人眼里说我是个企业家,我觉得挺丢人的,大量的时间在搞管理、谈项目。”

但事实上,陶雷并没有放弃创作,他自己深知,不创作就没有品牌,没有品牌就没有业务了,所以他比一般的“向内”艺术家要辛苦得多。其实,从空间上来说,演艺小镇就是陶雷的艺术创作,一点一线,一砖一瓦,一花一草,都出自他手,谁又规定舞美设计必须局限于方寸的舞台之间?如果戏剧的概念可以延伸成空间的概念,那么陶雷不过是站在更高的支点,去做一个别人不敢想、更不敢做的作品 。

他的演艺小镇不是一个“写实的空间”,而是一个经过自身提炼的空间,这与他受到的舞美教育并无二致。支撑小镇的是“内容”,或者说,小镇的发展靠的就是艺术创作。陶雷只是给我们做了第一个示范,今后在这里,还会有更多形式各异的尝试。“一部一部好作品的问世,才是小镇最大的成功”, 陶雷说,“不一定是我的作品,但我一定是参与其中。”

近年来如果没有真正脚踏实地的实干家,再富有建设性的意见也不过是过眼云烟。陶雷说,自己这个想法虽然大胆,但却是务实的。演艺小镇不走商业路线,也不走情怀路线,它倡导的是真正的“娱悦”而非“娱乐”。“现在荧幕上很多浮躁、快餐式的东西,能给你留下什么?可能只是那一刻的喜悦,过去就过去了,越在这个时代越要沉下心来不要追逐那些东西。”

用空间讲述戏剧故事

一部作品可能对社会的影响力有限,但做成小镇之后就能不断地生产作品,会吸引更多的艺术家来创作。除了打造产品,推向市场,以后来的人包括旅游者可以在这住下来,这里会有很多特色剧场,用娱悦的方式让大家接受这种文化。管理方也会邀请国内国外大师级的艺术家住进来,做交流活动,自然形成一种周边效应。作为演艺小镇前沿的“中心排演坊”和“制作坊”,已经有了令人可喜的开端,今年年底,包括林兆华在内的业界大拿也会在这里推出作品。

畅谈自己规划的时候,40来岁的陶雷看上去只有30出头,言语中透露着坚毅和活力。他说,戏剧是自己一生的追求,他要对戏剧负责,即便很多人不理解,说几千万扔在这里,久久听不见回响,陶雷一笑,“钱生钱还是钱,但总有比挣钱更有意义的事情”。在完成了小镇前期的试点规划以后,陶雷似乎终于安下心来,终于有时间回归,做一个“向内”的艺术家。

不求回报的乐观心态让他感觉塌实,他并不否认此时的心态需要多年的沉淀积累,但选择这样的生活,他从未后悔。永远奔跑的陶雷在演艺小镇的一砖一土中得到满足,而需要戏剧的年轻人也将在这里,找到漫漫人生中新的突破口。