CTAB/HMSA复合溶液流变行为研究

2016-10-11吴淑贤

吴淑贤

【摘 要】海藻酸钠是聚阴离子电解质,其溶液与阳离子表面活性剂会发生相互作用,本文以十六烷基三甲基溴化铵这种阳离子表面活性剂为研究对象,通过流变学对其相互作用进行了表征。

【关键词】海藻酸钠;十六烷基三甲基溴化铵;流变学

【Abstract】Alginate(HMSA) is an anionic polymer electrolyte,its solution can interact with cationic surfactants,we have Cetyltrimethylammonium bromide(CTAB) as the research object,through rheology researched the interaction between HMSA and CTAB.

【Key words】Alginate;Cetyltrimethylammonium bromide;Rheology

0 引言

海藻酸钠是一类聚阴离子电解质,主要在褐藻中提取,其分子由β-D-甘露糖醛酸(简称M单元)和α-L-古罗糖醛酸(简称G单元)两种组分按照杂乱无序的方式排列[1]。M段的柔性高于G段,本文所用的为高M的海藻酸钠,简称HMSA。十六烷基三甲基溴化铵(简称CTAB)是一种阳离子表面活性剂[2],其是由亲水的头部和疏水的烷基链尾部构成,其亲水的头部带正电荷,会与聚阴离子的海藻酸钠发生静电络合,而且这两者都是生物友好型物质[3],但是对于海藻酸钠浓溶液中两者的相互作用研究鲜有报道。

本文通过流变学,探究了在HMSA浓溶液区与CTAB之间的相互作用,对于了解聚电解质与表面活性剂之间的相互作用,提高材料的使用性能,有一定的理论指导。

1 实验部分

1.1 实验药品与仪器

海藻酸钠(HMSA),十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),磁力搅拌仪、旋转流变仪等。

1.2 CTAB/HMSA复合溶液的制备

首先,将原料CTAB置于60℃真空烘箱中干燥,以除去原料中的水分。用容量瓶配成 10mM、20mM与100mM溶液,置于40℃烘箱中使其充分溶解。配制5w%的海藻酸钠水溶液。

称取15g的5w%HMSA溶液,在磁力搅拌下,将一定量的 CTAB 储存溶液用移液管移除并逐滴加入HMSA溶液中,在上述按比例混合好的 HMSA/CTAB 复合溶液中加入去离子水,控制HMSA的浓度为3%,控制好最终溶液中CTAB的浓度。将溶液在常温下静置一段时间后进行测试。

1.3 流变测试

采用旋转流变仪进行稳态流变测试, 采用的夹具为直径50mm的锥板不锈钢夹具,测试温度为25℃。稳态流变测试:剪切速率范围为0.005-1000s-1,动态测试为动态频率扫描,扫描频率范围0.025至200rad/s,应变为5%(保证所有样品的测试均在线性粘弹区域)。

2 结果与讨论

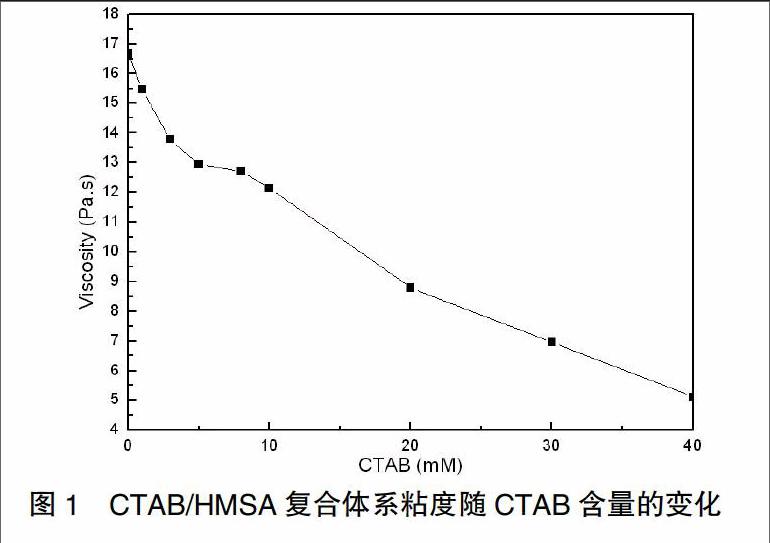

从图1可见,对于3%HMSA溶液,CTAB/HMSA复合体系的粘度随着CTAB含量的上升而逐渐下降。其原因是,CTAB分子在溶液中形成胶束,带负电的海藻酸钠分子链与带正电的CTAB的亲水头部发生静电作用,胶束吸附分子链导致分子链收缩,所以复合体系的粘度下降。随着CTAB含量的增多,溶液中的胶束数量增加,复合溶液慢慢变的不再均一,所以粘度随CTAB的含量增加而逐渐下降。

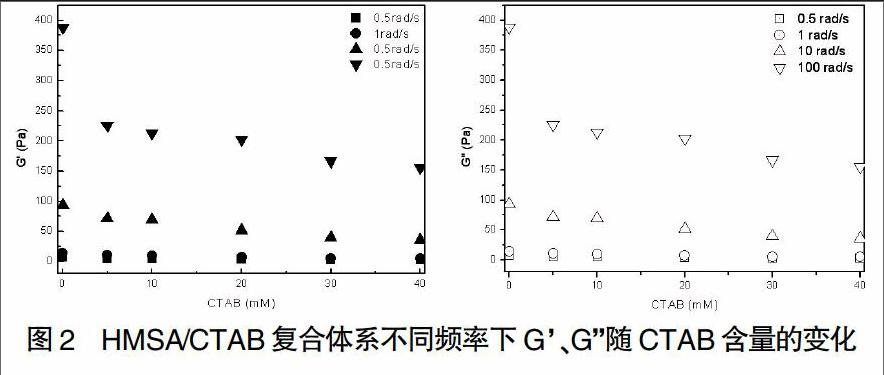

如图2所示,分别做在不同角频率下,储存模量G和损耗模量G”随着CTAB含量的变化曲线,可以看出,在较低的角频率下,G和G”随CTAB含量的改变变化不大,而在高角频率下,G、G”的值变化明显。而且,随着角频率的逐渐增大,G和G”随CTAB含量的变化逐渐明显。

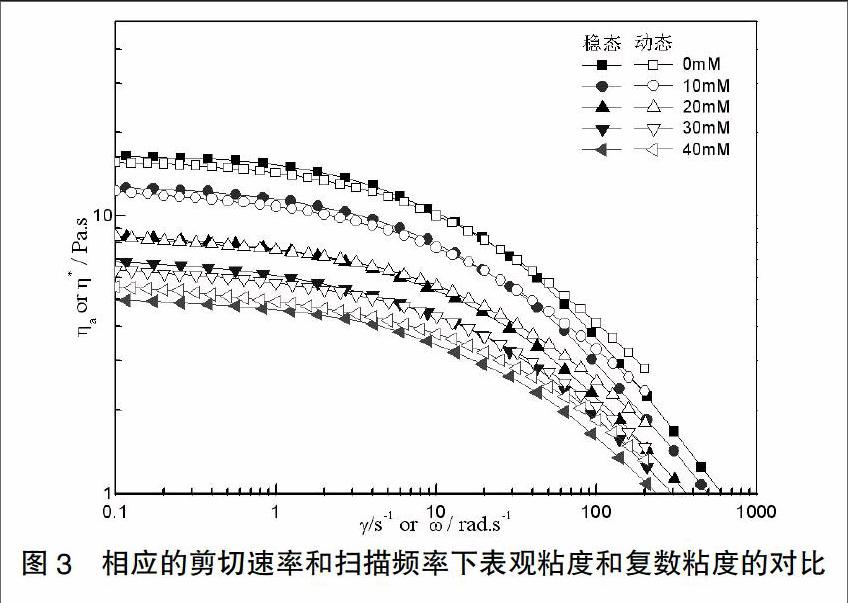

根据Cox-Merz规则,在相应的剪切速率和角频率下,表观粘度与复数粘度相等。根据图3可以看出,对于3%HMSA溶液,其与CTAB的复合溶液,在CTAB含量为10、20、30和40mM时,复合Cox-Merz规则,说明,在此CTAB含量下,溶液中的网络结构已经完全形成,而且,在其流变行为上可以看出,网络拓扑结构比分子间的作用力更起作用。

3 结论

聚阴离子的HMSA与阳离子表面活性剂CTAB会在溶液中发生电络合作用,对于HMSA浓溶液,其分子链在溶液(下转第155页)(上接第119页)中易于缠绕在CTAB形成的胶束上,使溶液的粘度逐渐下降,而且,经验证,CTAB/HMSA复合溶液在本论文研究范围内复合Cox-Merz规则。

【参考文献】

[1]K.Y.Lee,L.Jeong,Y.O.Kang,S.J.Lee and W.H.Park,Adv Drug Deliv Rev,2009,61:1020-1032.

[2]E.Yasun,C.Li,I.Barut,D.Janvier,L.Qiu,C.Cui and W.Tan,Nanoscale,2015,7:10240-10248.

[3]E.I.Gkaniatsou,C.N.Banti,N.Kourkoumelis,S.Skoulika,M.Manoli,A.J.Tasiopoulos and S.K.Hadjikakou,J Inorg Biochem,2015,150:108-119.

[责任编辑:汤静]