唐代庆山寺地宫艺术与丝绸之路中外文化交流

2016-10-11熊雯

熊雯

(西安交通大学 人文学院,陕西 西安 710049)

唐代庆山寺地宫艺术与丝绸之路中外文化交流

熊雯

(西安交通大学人文学院,陕西西安710049)

唐庆山寺地宫艺术明显受到了外来文明的影响,包括舍利塔地宫的形成,代表中国厚葬思想的金棺银椁的舍利容器的出现,以及壁画、线刻和随葬器具中出现的具有外来风格的图像。这是唐代崇尚胡风和外来物品的明证,也充分体现了唐代丝绸之路的中外文化交流之盛。

唐代;丝绸之路;文化交流;庆山寺地宫;佛教艺术

[个人简介]熊雯(1982~),女,江西南昌人,西安交通大学人文学院讲师,西安美术学院2011级博士研究生,研究方向:周秦汉唐美术。

引言

佛教创始于印度,在其东传过程中,对亚洲诸国产生了深远的影响。作为一种外来文化,极富包容性的佛教自东汉经丝绸之路传入便与中国本土文化处于不断的融合中。这种文化交融的明证之一即为保存至今的诸多佛教造像。“从印度、中亚传入的佛教美术,在中国大陆与中国原有的传统发生过激烈的碰撞,大多是在相互的斗争与磨合中进行着新的创造。随着时代的变迁,有的具有相当浓厚的印度、中亚佛教美术风格,而另一些却是完全中国式的创作,迥异于印度的佛教美术。考虑到印度和中国自古就有其根深蒂固的本民族文化,出现这种情况可算是在情理之中。”[1]

一般认为,佛教艺术在对外交流最繁盛的盛唐发展至巅峰。这种现象的产生绝非历史的偶然。首先,从唐高祖起绝大多数唐代皇帝都崇尚佛法;其次,在某种程度上讲,唐代文化高度的开放也为佛教艺术提供了良好的发展环境。正如向达所云:“李唐一代之历史,上汲汉、魏、六朝之余波,下启两宋文明之新运。而其取精用宏,于继袭旧文物而外,并时采撷外来之菁英。”[2]1陈寅恪也论断:“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”[3]纵观史册,唐代不乏来自西域的高僧,例如玄奘的弟子窥基大师本姓尉迟,为于阗国人;著有《一切经音义》的慧琳法师,俗姓裴氏,为疏勒国人;华严宗第三祖贤首大师释法藏,俗姓康,为康居国人;六祖慧能的高足神会法师,俗姓石,本西域昭武九姓中石国人。唐代走出去的高僧亦很多,如东渡日本讲学的鉴真,还有西行印度求法的高僧玄奘、义净。正是在这种空前活跃的对外交流氛围下,外来的文明和物品源源不断地输入大唐,对唐代的思想文化和图像模式都产生了深远的影响。其中,有直接受来自国外的艺术风气和造像样式的影响,例如来自西域于阗国的画师尉迟乙僧为佛画带来西域凹凸画法,玄奘和王玄策等从印度求来的新的佛教造像样本,等等。而寓居于唐的外国人带来的诸多舶来品的形制和花纹样式等也对佛教艺术的制作有间接的影响。

如今依然保存着大唐王朝光辉的佛教美术要首推距离长安(今陕西西安)1 500㎞之远的敦煌莫高窟中的雕塑和壁画,而陕西本土遗存的唐代佛教美术则以“石造像为最多”[4]72,历史上文献记载的唐代长安曾拥有的丰富寺观壁画多已湮没无存。唯临潼庆山寺地宫中“出土的壁画使我们得以窥视长安盛唐寺院佛教艺术的风采”[4]153,而且难能可贵的是由于地宫有依据佛教经典和供奉仪轨的完整设计意图,其中瘗藏的金棺银椁、舍利宝帐及随葬器具等一系列唐代精美文物亦是“珍贵的具有‘原创性’的完整‘作品’”[5]。这批东西有力地证明了李唐一代佛教艺术之盛和丝绸之路上外来文化及图像模式的巨大影响。

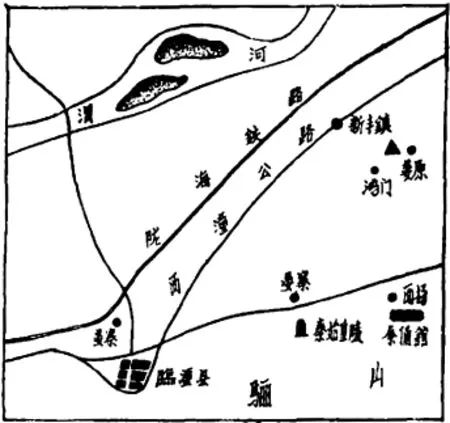

图1 临潼庆山寺地宫的地形

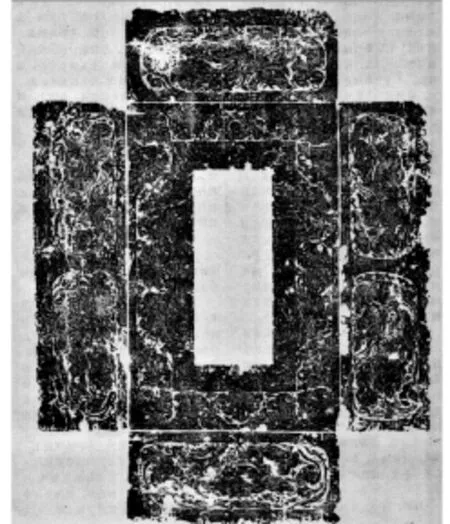

图2 临潼庆山寺舍利塔碑记

一

关于唐代的佛教艺术及中外文化交流问题,中外学者多有论及并已建立起良好的学术基础。而对于体现了唐代佛教艺术的中外文化交流之盛的临潼庆山寺地宫珍宝,目前学术界关注得并不多。相比法门寺地宫,庆山寺这批珍宝尚处于乏人问津、寂寥无闻的状态。已有的研究论文亦在少数,包括临潼博物馆所做的庆山寺地宫的考古发掘报告,①临潼县博物馆《唐庆山寺舍利塔精室清理记》,《文博》1985年第5期。顾承甫对于庆山寺历史沿革的考证,②顾承甫《唐代庆山寺小考》,《史林》1986年第1期。孙浮生和庞烬先后对于庆山寺舍利塔碑碑文的校对,③孙浮生《庆山寺寺碑全文点校试释》,《文博》1986年第5期;庞烬《唐庆山寺舍利塔碑文校注全译》,《文博》1988年第2期。田中华对庆山寺地宫壁画中乐舞的研究,④田中华《唐庆山寺舍利塔精室壁画乐舞初探》,《文博》1988年第3期。还有杨效俊“用建筑和图像程序”的方法整体考察了庆山寺地宫。⑤杨效俊《临潼庆山寺舍利地宫壁画试析》,《文博》2011年第2期。笔者拟在前人研究的基础上,从中外文化交流的角度重新考察唐庆山寺地宫出土的这一批珍贵文物。

二

庆山寺地宫位于陕西西安临潼区新丰故城东,鸿门坂东侧0.5㎞的凤凰原上。(图1)依靠出土文物中的一块“上方舍利塔记”碑中的碑记(图2)我们可推知此寺地宫的来龙去脉。

原来,“此寺伽蓝,因神山踊建”。⑥据顾承辅考证,庆山寺的兴建与武则天有莫大关系。《旧唐书·五行志》载:“武则天垂拱二年(公元686年),新丰县东南露台乡,因为大风雨雹震,有山涌出,高二百尺,有池周三顷,池中有龙凤之形、禾麦之异,则天以为休征,名为庆山”,而庆山寺应该就是此时所兴建。见顾承甫《唐代庆山寺小考》,《史林》1986年第1期,第30-32页。但此寺后来“欻遭大风,栾橑中隳,岁月方久。赖前邑宰唐俊……命京温国寺承宗法师充寺主……自二十五岁迨二十九年,寒暑不劳,土木躬力”而重修此塔和构建地宫。“上方舍利塔记”碑正中刊“大唐开元庆山之寺”,下款刊“大唐开元二十九年四月八日”,正是对这一段历史的时间明证。因此通过碑文,我们知道这座地宫和瘗藏的文物皆是盛唐时期的佛教艺术精品,制作时间上应该不会晚于大唐开元二十九年(公元741年)。

碑文上也记载这座安置有释迦如来的舍利和棺椁的唐庆山寺上方舍利塔,“匪涅匪朽,骨之有光;不骞不崩,瓶以合照。椁之以环宝,尊其异也;衾之以锦绮,形其信也”。但一直到1985年,这座舍利塔地宫及其瘗藏的金棺银椁等文物才被临潼县(现为临潼区)新丰砖瓦厂在挖土制砖时发现。后经临潼县博物馆的抢救性清理,出土文物得以完整呈现于我们面前。地宫平面成甲字形,由斜坡道、甬道和主室三部分构成,瘗藏的文物极其丰富。而文物的具体瘗藏位置,根据亲历现场挖掘的临潼博物馆赵康明馆长的回忆,“‘上方舍利塔记’碑竖于甬道口正中央,线雕石门安装于甬道和主室之间,两只护法狮子俯卧石门两边,石雕舍利宝帐置于工字须弥座上,紧挨北壁正中位置。所有供奉器物放置有序。宝帐前等距离地东西一字儿摆着三个三彩供盘,中盘内置一个三彩南瓜,两边盘内各置四个玻璃供果,盘间放两个彩绘套瓶。其余陶、瓷器物置于宝帐东西两侧,金、银、鎏金银、铜器均置于须弥座前的地面上。”[6]13

图3 临潼庆山寺的地宫形制

对于整个地宫的研究,主要可以从建筑形制(包括有线刻的石构件)、主室壁画、舍利容器、随葬器具等方面考察。以下笔者也拟通过对这几个方面文物的具体考察寻找到体现唐代佛教艺术中外文化交流的蛛丝马迹。

(一)建筑形制

地宫为砖砌,正南北方向,由斜坡道、甬道和主室共同组成一个甲字形。(图3)

甬道正中央为“上方舍利塔记”碑,碑额线刻有人首凤身的迦陵频伽,两侧有线刻交枝海石榴纹样①临潼县博物馆《唐庆山寺舍利塔精室清理记》(《文博》1985年第5期)中记载为连续牡丹纹样,后来赵康明馆长更正为海石榴纹样,据看实物纹样确应为海石榴纹样。,趺座四周也线雕海石榴纹样,前后有双狮和卷云图。(图4)

一道石门隔开甬道与主室。门为石灰石质,门楣、门框、门扉、门槛、门墩一应俱全。(图5)门楣上的线刻可分为两段,上端为两迦陵频伽相对而立,中上有一裸体童子,花纹遍布;下端为双凤戏牡丹,双凤两侧各雕有一鸟,其间和下部均为连续花纹图案。门框左右两框图像对称,皆上雕凤、中雕龙、下雕狮子,花纹遍布。门扉左右两边各线雕一天王,头戴盔甲,足蹬长靴,手持兵器,有头光和伞盖,并有天花自头部撒落,与天花应和的是右门扉左上角手捧花盘的天女。左门扉天王右侧立一侍者,左侧立一狮子;右门扉天王左右两侧各立一狮子。

图4 上方舍利塔记碑

图5 庆山寺地宫内石门

这一部分有几点因与外来文化交流相关而值得关注:首先,舍利地宫是中国式墓葬和印度传来的舍利崇拜供奉制度的结合,是中印文化交流的产物;其次,石刻线画中重复出现人首鸟身的迦陵频伽的原始蓝本应该是外来文化,其中国式图像的形成与定型应是外来文化与本土文化不断互动的结果。

1.舍利地宫

在印度,安放有舍利的窣堵坡(Stupa)作为佛教象征供人朝拜,而印度的舍利是直接放置在地面上塔的内部,因此在印度的窣堵坡中并没有地宫的概念。而传入中国,则开始出现舍利塔基,舍利装于直接埋在夯土中的石函内。最早的实物为河北定县的北魏塔基。“到唐代武则天时期,瘞埋舍利的制度发生了划时代的变革,地宫正式出现。”[7]目前考古发现最早的实例恰好是武则天时期甘肃泾川县的唐大云寺塔基,埋于唐武则天延载元年(公元694年),其形制与临潼庆山寺一脉相承。这种有斜坡、甬道和主室的甲字形地宫形制模仿了中国墓葬建筑形制,乃是中印文化或者说来自印度的佛教与中国儒家思想融合的结果。

图6 庆山寺地宫壁画中的胡僧

图7 庆山寺地宫壁画之东壁乐舞

图8 庆山寺地宫壁画之西壁乐舞

2.迦陵频伽

迦陵频伽,是梵文Kalavinka的音译,乃是印度神话中北部雪山的神鸟。慧琳《慧苑音义》中解释:“迦陵频伽,此云美音鸟,或云妙音鸟。此鸟本出雪山,在壳中即能鸣。其音和雅,听者无厌。”拥有美妙的音声是它的特点,因此佛经中往往以它的音声代表“法音宣流”。根据陈雪静在《迦陵频伽起源考》中的考证,印度桑奇第1塔浮雕有迦陵频伽,“与敦煌壁画的迦陵频伽象形,大体一致——人首、人身、鸟腿”①陈雪静《迦陵频伽起源考》,《敦煌研究》2002年第3期,第23页。。作为佛教的圣鸟,来自印度的迦陵频伽在长期的东西文化交流和佛教艺术传播过程中不断演变,在唐代实现定型,从印度雪山最初只会唱歌的鸟到人首鸟身再到能弹会奏的人鸟,这与唐代崇尚乐舞也有很大关系。

(二)主室壁画

根据庆山寺地宫的考古发掘报告,主室和甬道原有5幅壁画。但可惜的是,因保护不善,目前只有主室东西壁画的局部被保留下来,主要内容是乐舞歌伎和欣赏乐舞的僧人。

1.赏乐胡僧

引人注目的是,这些赏乐僧人中大半是胡僧,或深目高鼻,或满脸络腮。(图6)

这与当时唐人对胡风的崇尚有关,这种风气在唐诗和唐代美术作品中比比皆是。如贯休《山居诗二十八首》第十八首:“白衣居士深深说,青眼胡僧远远传”“儒家弟子应难识,碧眼胡僧笑点头。”而唐墓壁画和敦煌壁画中的胡人形象亦较为常见。如敦煌初唐第103窟《维摩诘图》座下中的供养人就都是胡人形象,如“昆仑奴”“婆罗门”等。赴唐弘法的印度、西域僧人数量也很庞大。“据考证,唐朝有名姓可考的佛教胡僧约42人,国名具体者34人,其中天竺僧人30人。”[8]

2.胡风乐舞

东西壁的乐舞据田中华在《唐庆山寺舍利塔精室壁画乐舞初探》中辨认为坐部乐舞图。唐代乐舞分立部和坐部,而坐部乐舞较立部规格更高。

东壁“坐部乐舞伎共十人,分三排结跏趺坐。前排左起第一伎击揭鼓(即两杖鼓),第二伎击鼓,右一伎奏乐不明。二排左起第一伎手持团扇,第二伎击鼓,第三伎吹箫,第四伎吹笛。后排左起第一伎奏乐不明,第二伎吹管,第三伎奏乐不明。”[6]32(图7)据田中华考证,“此乐图中除三伎所演奏乐器不明和一个持团扇者外,有鼓三、箫一、管一、笛一,从这些乐器的使用来看与龟兹乐部所用乐器最为接近”[9]50。因为《旧唐书·音乐志》载:“自周隋以来,管弦杂曲将数百曲,多用西凉乐,鼓舞曲多用龟兹乐。”

西壁是“三排九人的坐部乐伎……前排左起第一伎吹笛,第二伎弹拨琵琶,第三伎吹笙,第四伎拍板。中排第一伎吹排管,第二伎吹箫。后排三伎奏乐不明”[6]33。(图8)田中华认为西壁多管弦乐器,“似为胡部新声”[9]51。

东西壁坐伎乐队前各有一翩翩起舞的舞者(图9),“长巾飘飘,凌空而起,舞姿如风而旋,似与胡旋舞的记载相合”[9]51。《新唐书·礼乐志》:“胡旋舞,舞者立球上,旋转如风。”白居易《胡旋女》一诗中,形象地记述了此舞的舞姿:“胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘飘转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无己时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟。”根据向达的考证,“案胡旋舞出自康国,唐玄宗开元、天宝时,西域康、米、史、俱密诸国屡献胡旋女子,胡旋舞之入中国,当始于斯时。玄宗深好此舞,太真、安禄山皆能为之”[2]53。真如向达所言,壁画上的乐舞正与碑记上的开元年号相吻合,为此壁画作于唐开元年间的重要证据。而东西壁画中的乐舞和胡僧形象皆为唐代外来文明影响的具体表现。

(三)舍利容器

1.金棺银椁

安放舍利的容器——金棺银椁(图10),是庆山寺地宫出土文物中最豪华、最精美的工艺品。金棺银椁由武则天首创。据唐释道宣《集神州塔寺三宝感通录》,唐高宗显庆五年(公元660年)春三月,敕取法门寺舍利在东都洛阳宫中供养,“皇后舍所寝衣帐直绢一千匹,为舍利造金棺银椁,数有九重,雕镂穷奇”。由此,金棺银椁在唐代舍利瘞埋中成为定制。用中国式的棺椁安放舍利是印度舍利安放容器传入我国后入乡随俗的划时代变革。

金棺,盖顶前高后低,呈斜坡形,下有长方形镂空座。盖顶中心粘有缠枝鎏金宝相花(盖以锦带缚缠),四周有珍珠小团花。前后档及两侧也嵌饰小团花和宝石。盖周四缘悬垂以铜丝串成的宝石挂件。前档粘团花宝珠,下面粘两只浮雕鎏金护法狮子。棺内铺盖锦衾,还有一些棉质织物。中藏两个带有铜莲座的绿玻璃瓶,内盛舍利。

银椁,盖顶前高后低,呈斜坡形,底有长方形镂空座。椁盖顶的中心焊贴莲花,以白玉和红玛瑙作蕊的金莲花,周嵌水晶、猫眼等宝石。莲花四周有四朵小团花。其上以粗银丝做成类似宝刹的螺旋,椁盖四周边缘悬垂以珍珠串穿的流苏。椁前档刻出门形,门扉上贴有两身鎏金菩萨,夹胁着一双鎏金佛足,两侧上贴铺首,下分列十大弟子鎏金造像,或跪或立,作各种悲戚姿态。银椁置于鎏金珍珠工字须弥座,座上沿围以透空栏杆,栏中间有门。座底四周作壶门。座四周嵌豆粒大小珍珠六周。座上铺金花锦衾。

图9 庆山寺地宫壁画中乐舞(线描图)①因为原壁画已毁,唯以线描图为证。

图10 临潼庆山寺金棺银椁

图11 释迦如来舍利宝帐

从器物形制和做法来看,根据齐东方的考证,金棺银椁的斜坡形制虽为中原的棺椁典型样式,然其法“用金丝环绕,多层悬挂,其间穿插绿松石等做法,不仅在中亚、西亚发现,在古希腊金银首饰中亦极为流行,其渊源可能在更遥远的西方。”[10]239金棺银椁中“器物形态捶揲而成,器表又捶出凸凹变化的纹样轮廓,再錾刻细部纹样。将另外制成的凸凹起伏的花纹片,嵌或贴在器胎上焊接后整体为半浮雕式,更是直接学习了西方金银器皿的做法”[10]3。

图12 《八王分舍利图》中的胡人形象

图13 释迦如来舍利宝帐莲座平面上镌刻的“米”字

图14 庆山寺地宫中出土的鎏金高足杯(线描图)

图15

2.舍利宝帐

金棺银椁装在石质的释迦如来舍利宝帐(图11)之内。这个舍利容器形制比较特别,工字须弥莲花座,楞柱方体,宝帐盖顶作重檐二滴水,莲花桃形顶。形似方亭,计由六件叠置构成。帐体中空,四周皆刻有图像,根据笔者辨认,分别为释迦说法、涅槃、荼毗、八王分舍利图像。其中《八王分舍利图》中很明显有胡人形象特征。(图12)

宝帐上刻有文字,其中正面额枋正中刊“释迦如来舍利宝帐”,莲座平面上镌一阴文楷书“米”字(图13),应为制作此舍利宝帐的工匠的姓氏。

这一“米”姓值得关注。米不是中原姓氏,乃西域昭武九姓之一。根据向达的考证,“昭武九姓之米国即《西域记》之弭秣贺。邓名世谓西域米国胡人入中国者因以为姓。唐代宪宗、穆宗两朝著名之国乐米嘉荣及其子米和,皆西域人。太和初,教坊又有米和稼、米万槌……当亦是米国胡人,在长安为国乐,而与米嘉荣、米和辈或属同族也。”[2]20因此,制作舍利宝帐的匠人米氏极可能是米国胡人。这是庆山寺地宫中的文物受外来文化和图像模式影响的不可多得的证据。

(四)随葬器具

庆山寺地宫出土的随葬器具很多,包括金、银、铜等金属器具,亦有陶、瓷器具。这些器具中的鎏金高足杯、凤头人面壶外来风格浓厚,应受到外来文化的影响或即是舶来品。

1.鎏金高足杯

鎏金高足杯(图14),直壁、深腹、高足的中间有“算盘珠式”的结。杯体饰缠枝纹,纹样较肥大,从藤蔓和枝叶看,似为葡萄纹的简化。齐东方认为,“7世纪至8世纪中叶,唐代金银器流行的高足杯、带把杯、长杯,纹样盛行的忍冬纹、缠枝纹、葡萄纹、联珠纹、绳索纹等,这些非中国传统的器物形制和纹样,十分明显是在西方文化影响下出现的”[10]3,“高足杯的形制体现了拜占庭器物的作风”[10]300。

2.凤头人面壶

壶为凤首龙柄,喇叭状圈足。细颈中有凸弦纹三周。壶腹有六个高浮雕人头,人面肌肉丰满,弯眉大眼,小口,鼻子修长而稍高,与口距离极近。头发从额中分拢于耳前鬓上,结成三节发辫,每条辫皆两两共用。(图15)出土时,器、足分离。从壶底附焊铜片看,壶底早先坏过,几经修补,可见使用时间之久。“从人物的形象看,天竺(今印度)人的特征极强,证明这件壶来自天竺。”[6]30这个壶是否出自天竺尚待商榷,笔者认为头发中分、结成发辫似为突厥人常见的发饰。而根据壶的形制即为典型的“胡瓶”,其壶把上端安在口部,应是“伊朗萨珊王朝时期的做法”[10]306,其“圈足粗矮应为粟特银器”[10]301,而“人物采用浮雕式的做法也是西方银器的装饰特点,同时也是较早时代的做法”[10]47。总之,这件凤头人面壶受到西域胡风的影响乃是非常明显的事实。

三

综上所述,唐庆山寺地宫艺术明显受到了外来文明的影响,包括上述舍利塔地宫的形成,代表中国厚葬思想的金棺银椁的舍利容器的出现,以及壁画、线刻和随葬器具中出现的具有外来风格的图像等。这是唐代崇尚胡风和外来物品的明证,也充分体现了唐代佛教艺术的中外交流之盛。因为佛教自印度经过丝绸之路,历西亚、中亚传入中国,必然受到其他国家的影响,包括印度、伊朗和文化上的古希腊、古罗马。

“在唐朝统治的万花筒般的三个世纪中,几乎亚洲的每个国家都有人曾经进入过唐朝这片神奇的土地。”[11]在某种程度上说,正是外域人口的不断涌入及其带来的外来文明和图像模式的影响,使得唐庆山寺地宫文物表现出如此丰富而引人入胜的面貌。唐代地宫艺术体现了唐代自丝绸之路传入的外来文明。“旧世界的文化,是三种人文主义杰出的产物……这就是希腊文明、印度文明和中国的文明……人类的奇遇中最为引人入胜的时刻之一很可能就是这三中人类文明互相接触的时候。此种融合将会产生什么结果呢?这就是希腊发现了印度……印度又随着本国的佛教而把希腊文化中的某些东西传到了中国社会……实际上,这才是真正地发现了世界。”[12]

[1]宫治昭.涅槃和弥勒的图像学——从印度到中亚[M].李萍,张清涛,译.北京:文物出版社,2009:2.

[2]向达.唐代长安与西域文明[M].重庆:重庆出版社,2009.

[3]李唐氏族之推测后记[M]//陈寅恪.金明馆丛稿二编.北京:生活·读书·新知三联书店,2009:303.

[4]李凇.陕西古代佛教美术[M].西安:陕西人民教育出版社,2000.

[5]杨效俊.临潼庆山寺舍利地宫壁画试析[J].文博,2011(3):88.

[6]临潼县博物馆.唐庆山寺舍利塔精室清理记[J].文博,1985(5).

[7]徐萍芳.中国舍利塔基考述[J].传统文化与现代化,1994(4):62.

[8]杨谨.唐墓壁画中的胡人形象[J].文博,2011(3):37.

[9]田中华.唐庆山寺舍利塔精室壁画乐舞初探[J].文博,1988(3).

[10]齐东方.唐代金银器研究[M].北京:中国社会科学出版社,1999.

[11]谢弗.唐代的外来文明[M].吴玉贵,译.北京:中国社会科学出版社,1995:18.

[12]R.格鲁塞.从希腊到中国[M].常书鸿,译.杭州:浙江人民美术出版社,1985:6-7.

(责任编辑、校对:关绮薇)

Underground Palace in Tang Dynasty and Sino-foreign Cultural Exchanges on the Silk Road

Xiong Wen

The obvious impact of foreign cultures on Shangsi underground palace in Tang dynasty found manifestation in the development of sharira stupa underground palace,the sharira container,gold and silver coffins as symbol of grand funeral,and the exotic images on fresco,incised murals and the fueral utensils.All these lent testament to advocation of exotic culture and the frequent sino-foreign exchanges.

Tang Dynasty;Silk Road,Cultural Exchanges;Qingshan Temple Underground Palace;Bhuddism Arts

J110.9

A

1003-3653(2016)02-0083-07

10.13574/j.cnki.artsexp.2016.02.014

2016-01-23

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“陕西唐代地宫器物图像与外来文明”(sk2015016)。