农村失独者的心理困境

——基于江苏省若干案例的讨论

2016-10-11陈恩

陈 恩

(中共海南省委党校,海口 571100)

农村失独者的心理困境

——基于江苏省若干案例的讨论

陈恩

(中共海南省委党校,海口571100)

以结构主义建构论的理论视角,考察农村失独者心理困境产生的结构性原因和主体建构。因果报应信仰下的“指指点点”、社会安全网缺失的老年生活想象、生育底线下的“身后事”、农村熟人社会性质等构成了农村失独者对失独意义建构的结构性背景,其长时间且激烈的心理困境是失独意义建构的产物。农村失独者心理困境的出路,在于通过“同命人”的联谊互助,形成非正式社会网络,获得精神性社会支持,从而促进农村失独者的心理困境缓解和社会再融入。

农村失独者;心理困境;社会结构;意义建构

一、问题的提出

1980年以来,农村地区实行独生子女政策和“一孩半”政策(一孩半政策即指第一胎为女孩的夫妇可以生育第二胎、第一胎为男孩的夫妇不准生育第二胎)产生了大量政策性独生子女家庭。独生子女一旦死亡即产生失独家庭。根据有关数据推算,农村狭义失独者(即女方49周岁以上的失独父母)占全国狭义失独者的比例高达56.8%[1]。全国30~64岁失独妇女中,农村的比例为41.91%[2]。在那些严格执行“一孩半”政策的地区,农村失独者比例更高。如山东省日照市的农村失独者所占比例为该地区失独者的88.91%[3]。通过集体上访表达诉求的失独者多来自城市,农村失独者分布密度小且诉求表达渠道缺乏、表达意愿弱、表达能力低,因而他们的诉求和生存状态也较少引起关注。中国社会的城乡二元结构使得城市失独者与农村失独者生存境况差异较大,农村失独者面临着更多、更严重的生存困境。除了城乡二元结构下农村失独者的收入水平低、医疗养老保障不完善所带来的物质生活困境及由此衍生的心理困扰,农村的熟人社会性质及重视传宗接代的文化环境、“养儿防老”的家庭保障功能丧失,使得农村失独者遭遇更强的心理困境。

不仅社会公众对农村失独者关注较少,学术界对农村失独者的研究更少。有研究指出了农村失独者与城市失独者的异质性[1],但现有研究文献多将城乡失独者作为一个同质性群体,缺少从城乡差异视角考察失独者的研究文献。这源于学界对农村失独者存在和失独群体同质性的误判。目前能检索到的相关研究文献又集中于探讨农村失独者的养老问题[4-6]。固然,养老保障是失独者在老年阶段面临的共性需求,但是贯穿所有失独者生命始终且最为紧迫的困境则是心理困境,并且农村社会的制度、文化、经济等因素加剧了农村失独者的心理困境。

结构主义和建构主义主张结构和主体的二元对立,布迪厄的结构主义建构论和吉登斯的结构化理论融合沟通了结构主义和建构主义的二元对立[7,8],认为社会结构处于不断再建构的动态过程,而主体建构是在既有社会结构之下。本文将遵循“社会结构-意义建构-心理困境”的逻辑路径,将结构制约和主体建构作为农村失独者心理困境的两个来源。农村失独者作为嵌入农村社会结构中的个体,其失独反应并非个人困扰,而是个体不可抗逆的结构性困境。不过,同样是失独事件的刺激,哪些制度、社会、文化等结构因素影响了农村失独者的意义建构,从而形成不同于城市失独者的心理困境?本文聚焦于探讨农村失独者心理困境的来源及其可能出路。

二、心理困境的表征:主体建构

丧失孩子对父母的心理冲击可能在所有文化中都是相似的。但是,这种心理效果持续时间和激烈程度不同则是主体对死亡意义的社会建构结果。美国心理学家Kubler将丧恸分为否认、愤怒、协商、抑郁、接受等5个阶段[9],Bowlby将丧恸过程划分为震撼与麻木、怀念与搜索、瓦解与绝望、重组等4个阶段[10]。根据Kubler和Bowlby的阶段说可将失独者的心理困境大致划分为否认事实的应激期、痛苦承受的过渡期、痛苦缓解的稳定期。在现实经验中,失独者还存在心理情绪上“倒退期”[11]。在中国社会情境下丧子(女)在非独生子女父母和独生子女父母之间可能存在较为明显的差异;独生子女的唯一性注定丧子(女)后果的严重性。笔者调查发现,城市失独者和农村失独者之间的心理特征具有相似之处;几乎所有失独者均会建构人生失败、生活无意义、低人一等的消极心理,这些心理特征可能主要存在于独生子女死亡的父母中,源于其对独生子女死亡事件的意义建构。对失独者来说,贯穿整个哀伤历程的两个主题是想念逝者和担忧未来。农村失独者所嵌入的社会文化环境和社会结构特征决定了其心理困境的主体建构不同。以下笔者将主要展示3个农村失独者(见表1)在失独之后所产生的行为变化,并结合失独者自述的心理反应(应激期、过渡期、稳定期),呈现失独者心理困境的主体建构结果。

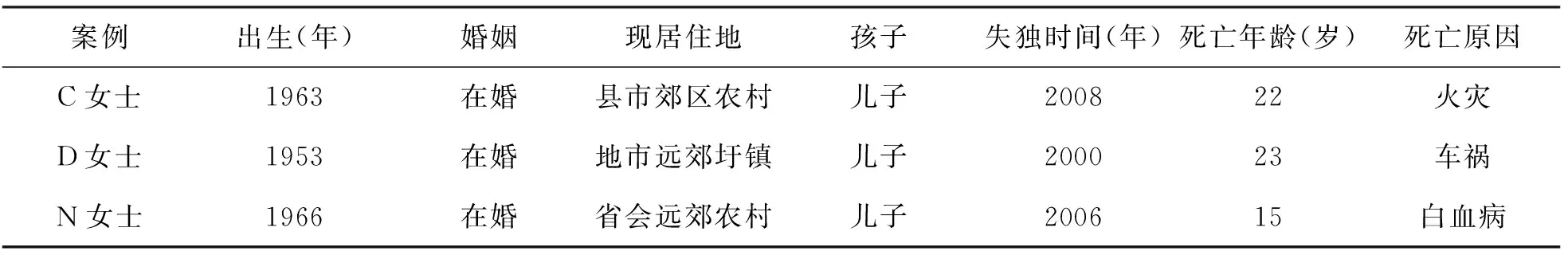

表1 3个农村失独者案例的基本情况

案例1 :C女士失独后,在家很少出门,每天在丈夫去上班后把自己反锁在家里看电视或睡觉,别人敲门不开。春节期间,为了躲避亲戚串门,C女士和丈夫会到外地过年。C女士原来交友广泛,失独后她很少跟以往朋友往来。她担心在交往中别人无意间会伤害自己。比如她先后雇佣的两个保洁员在闲聊过程中谈及孩子,即被辞掉。对那些问及孩子的人,她一般以“孩子在国外”谎言作为应对策略掩饰并转移话题。

案例2:D女士在儿子死后觉得自己“命运是世界上最差的、最苦的”。生活无意义感使她曾多次试图自杀。一次随老年旅行团去北京旅游,随团其他老人接到子女的问候电话给D女士和丈夫很大压力,担心路上有人谈及孩子情况而不跟别人交流。D女士原本喜欢打麻将,但失独后她觉得麻将桌上“是非多”,如赢钱就会有人说“你儿子都没有了赢钱干什么”,要是输了则别人会说“输了正好,反正没有孩子花钱”,故她避而远之。D女士对过年亲戚之间相互拜访传统感到不适应,她担心节日拜访见到其他家庭的孩子或谈论孩子勾起对儿子思念。为此,D女士和丈夫在大年三十晚拖着行李到无人认识的外地躲年。

案例3:N女士在儿子病故后呆在家里很少出门,整日以泪洗面,看到别人家“儿孙满堂”感到自己非常失败,在跟别人打交道时感到自卑,抬不起头来,从不敢跟其他村民吵架。失独后,她从不参加亲友婚礼和家族聚会。

以上3个失独者的孩子死亡时间均在5年以上,处于痛苦缓解的稳定期(都经历了应激期、过渡期);她们都属于在婚状态,能获得来自配偶的心理支持。但她们始终感到自卑、失败、低人一等而自我封闭,将社会交往急剧地降到最低限度,主要往来于“同命人”共同体之中。河北大学的一项调查发现,59.38%的失独者仅与亲戚交往[12]。失独者逃避世俗社会、隐匿失独身份,将失独不幸作为个人最为隐私的秘密,这是因为失独者对独生子女死亡的意义建构所决定的。在中国农村社会,独生子女的符号价值和社会功能对父母而言极其重要。对其父母来说,独生子女死亡不仅是生物性死亡,也是社会性死亡和文化性死亡。并且,“失独”在中国文化里被建构为“不光彩的事”。基于这样的失独意义建构,失独者形成了自卑的心理认知,在社会交往中心理极度敏感和脆弱。失独者不愿出现在农村社会最重要的社交性仪式场合。这些心理困境可能只存在于中国大陆的特定环境下,失独者试图从其所嵌入的社会关系网络退出,往往导致其精神性社会支持获得的弱化。

三、心理困境的来源:

意义建构的结构制约除了丧亲悲恸的本能反应,农村失独者持续时间长且强烈的心理困境来自其所建构的失独意义,而独生子女死亡的意义建构则受到失独者所嵌入农村独特社会结构的影响。下面将从因果报应的信仰逻辑、生育底线的文化逻辑、社会保障缺失、农村熟人社会等角度探讨农村失独者建构失独意义的社会结构。

(一)因果报应信仰下的“指指点点”

老崔看到他,摇下了车窗玻璃,说,你找我有事吗?冯一余说,没事,我散步呢,看到这个车里有亮光,以为是什么呢,不料是你,你怎么坐在车里?老崔笑笑说,我不坐在车里坐在哪里呢?冯一余说,你等人啊?老崔说,我不等人,我等想法。冯一余笑道,你等什么想法呢?老崔说,我等停车的想法,我家小区车停满了,我这会儿回去,也停不了车,我得等怎么停车的想法想出来了,才能开车回去。

佛教的因果报应观念早已成为中国人的信仰[13,14],因果报应成为人们对生活世界逻辑关系的解释图式。无论是精英叙述还是民间传说,都渗透着因果报应的逻辑。因果报应信仰在现实社会中发挥着道德约束的社会功能。特别是在农村,因果报应观念与熟人社会结合后发挥着社会整合、道德约束的功能,乡土社会的无秘密性使得所有村落成员的个人生命历程都为人熟知,个体成员的世世代代事迹都蕴藏在其他村落成员的记忆中,这种对社会成员及其祖辈事迹的非正式记录成为因果报应观念道德裁判的无形卷宗。农村失独者作为村落社会成员,其祖辈及自己的言行都作为村落道德档案存在于其他村落成员的记忆里。根据因果报应的观念,“不光彩”的失独是村民信仰的某种神秘力量给失独者报应的“果”,而“因”是失独者及其祖辈所积累的。由于因果报应的信仰逻辑是建立在虚幻观念基础上的,村落成员会根据个人的道德档案记忆去寻找与失独“果”相关联的“因”,这些以“果”溯的“因”极具弹性。失独者及其祖辈的任何道德瑕疵都可能成为人们追溯的“因”。如此失独者生活在道德陷阱之内,不断反思自己及家人所有可能造成失独“果”的“因”,失独者容易产生“原罪”感,失独即“恶果”,“恶果”必有“恶因”。这种原罪逻辑枷锁将农村失独者禁锢于低人一等的道德劣势。有研究发现,农村失独妈妈甚至被贴上“克子”“克夫”的污名标签[15]。

D女士在因果报应的逻辑图式下不断地反思自己失独“恶果”的“因”,她以“(我)做了什么坏事呢”的反问来追溯自己生命历程中的道德瑕疵,追寻失独不幸的“因”。这种自省式因果溯源使失独者扫描自己甚至祖上的言行事迹。D女士并不觉得自己曾经做过什么过分的“坏事”。因果报应所带来的压力主要是通过交往互动中的其他村民带来,失独者可能会被互动另一方以因果报应逻辑图式建构的失独之“因”,置于原罪的道德劣势,“恶果”必有“恶因”。因为失独的恶果是不可改变的,根据因果报应的逻辑推论作为“因”的失独者言行品性。不管其他村民的“指指点点”是否真实存在,但失独者确实主观建构了他人幸灾乐祸的生活世界,也即失独者对于社会交往的情景被定义为因果报应。C女士也常听到其他村民以因果报应逻辑“指指点点”自己,开饭店和办厂子时可能存在不道德行为招致“失独”报应。

N女士对失独不幸且被村民“笑话”“看不起”而感到自卑,N女士同代村民多生育两孩以上,其他人嘲笑N女士没有搞“双保险”(即生两个孩子),并认为这是N女士一家做了“坏事”才会失独“绝后”。在村里,N女士总觉得有人在其背后“指指点点”,N女士一家甚至因此认为失独是因果报应。当失独者生活在因果报应信仰环境下,其他村落成员和失独者都本能地将失独归因为“做了坏事”的果,失独被建构为道德价值上“不光彩”的象征。失独者会成为村民对其他村落成员进行道德训诫的对象。必须承认,“指指点点”在乡村熟人社会的社会整合和道德约束中具有积极作用,但在失独者的心理困境中却起着加剧作用。村落作为道德共同体,村落成员在社会化过程中内化道德准则并形成约束机制,因果报应信仰形塑了村落成员的认知结构。

(二)社会安全网缺失的老年生活想象

失独群体的共同诉求是心理慰藉和养老、医疗保障。失独者对年老后的养老医疗照料感到担忧,更加剧了失独后的心理困境。与城市相比,农村的社会保障水平比较低,农村居民的养老、医疗、照料等社会安全网基本缺失。在传统中国农村,家庭或者子女承担着父母年老照料等生存保障功能。失独破坏了独生子女家庭的结构,意味着传统家庭的“养儿防老”生存保障功能丧失。因此,失独者对年老生活预期变得相当悲观。农村失独者获得来自政府的正式社会支持更少。根据苏北5个地市的调查,城镇失独者获得政府救助的比例高达90%左右,而只有40%左右的农村失独家庭获得了政府救助[6]。并且救助标准城乡有别,如国家建立的针对49周岁以上失独者的特别扶助金制度,明确规定了非农业户口失独者每月340元,而农业户口失独者170元。此外,农村失独者可依赖的基于血缘地缘关系的社会资本也在削弱。在人口流动的社会背景下,追逐生存发展机会的农村年轻人流向发达地区和城市,农村人口年龄结构严重老化。农村失独老人可能依靠的社会关系变得更少。

案例4:“A老汉(注:农村失独者)因病多年生活不能自理,家里家外全靠老伴一个人,靠着100多元的特扶金和亲朋好友帮助维持生活。有一年正赶上种地他犯病住院了,家里仅有的9分地未能种上,等他出院回来,老伴出去看看长满杂草的9分地,再抬头看看低矮漏雨的两间茅草房,炕上还躺着生活不能自理的丈夫,她控制不住嚎啕大哭起来。”[16]

案例4 是一个农村失独者对另一农村失独者生活境况的叙述,也是农村失独者对自己未来生活境况的想象。老年意味着靠出卖体力劳动获得生存资料机会的减少,农村失独者在养老保险缺失的情况下,对老年生活的经济来源充满了恐慌。如C女士认识一个50多岁农村失独者抱着“将现在挣来的钱攒起来养老”的想法,在外面拼命地打工。这位农村失独者正在试图将年老之前的劳动收入积蓄作为其老年时的生存保障。C女士早年做生意积累了较为殷实的家底,她并不担心老年生活来源,但仍对老年生病和年老照料等生活保障充满担忧。

(三)生育底线下的“身后事”

至少有一个男孩存活作为绝大多数农民的“生育底线”[17],独生子女政策和“一孩半”政策导致农村独生子女主要为男孩。根据有关数据分析,全国71%的失独家庭失去唯一的男孩[1];假定城乡男孩死亡概率相同,城市独生子女性别比例相当,而农村独生子女基本上以男孩为主,因此可以推算农村失独者中失去唯一男孩的比例远高于71%。比如,山东省日照市失独家庭中失去唯一男孩的比例为89.64%[3]。独生男孩比例高和男孩死亡率相对较高等因素,共同导致农村失独家庭主要是失去唯一男孩,也即失独突破了农民的“生育底线”。

农民的生育伦理衍生一系列正式或非正式制度(或仪式)支撑其生育底线。“养老送终”是农民生育男孩的直接目的,男孩既具有传宗接代的符号价值,也具有家庭福利的保障功能,还能继承父辈遗留的财产。生育底线的不可突破性经过一系列制度化的传统、仪式、习惯而不断地强化,最终成为农民生活世界的固定部分。儿子在农村老人的生命终结仪式及祖先崇拜祭祀中都起着不可替代作用。“不孝有三、无后为大”的生育伦理仍然为农村所奉行。儿子在“送终”仪式中发挥着其他人不可替代的象征意义,“不绝后”象征着祖上的血脉得以传承,并且意味着死后仍能得到子孙后代才可能给予的正式祭祀。这种信仰会使失独者面临着农民视为最悲惨命运的“绝后”所带来的“身后事”压力。独生子女死亡因此被建构为文化性死亡。有研究发现,村民习惯用“绝户”来指称失独家庭[15]。

案例5:B老汉(注:农村失独者)今年种地时被他的地临挤去几条垅,他想找人理论,人家骂他“老绝户,儿子都没了,还要地啥用”,他气得说不出话,晚上回家,老两口抱头痛哭。[16]

案例5体现了农村失独者的生活境遇。D女士也建构了出去打麻将会面临着同样的遭遇。经济条件较好的C女士在美发店做头发,一个小伙几次说要给C女士当干儿子“养老送终”。小伙子的“好意”让C女士觉得“真的受不了,那个时候,如有个地洞,我真的就钻下去了”。可见,在小伙看来“养老送终”对于农民的意义不言而喻。C女士的家庭并不存在养老经济来源问题,但“送终”对农民的意义甚至比养老更重要。儿子传宗接代、养老送终的重要性使得农村失独者不惜代价地尝试各种补救办法,再生育、抱养成为农村失独者及其所嵌入的血缘关系努力尝试的目标,而这些努力很大程度上是为了“身后事”,即将来有儿子送终。很多农村失独者都曾经尝试再生育和抱养,在那些生育底线更加重要的地区,比如在笔者曾多次调研的闽南地区,农村失独者再生育和抱养的愿望更强烈。根据闽南师范大学在福建省漳州市的一项调查,58%的49周岁以下失独者“希望再生育一个孩子”,18%的49周岁以下失独者“希望领养一个孩子”,表示“不再要孩子”的比例仅为24%[18]。X女士和丈夫都是从农村出来的,她儿子猝死尚未火化,丈夫一方的家族向她首先提出再生育的要求,已经绝经的她被要求喝药“养经”,夫妇俩都去医院检查身体准备再怀孕。在经过一系列努力再怀孕失败后,她提出离婚让丈夫去再娶生育以传宗接代。D女士的儿子车祸死后,她也面临着丈夫家族所施加的压力。她丈夫三代单传,婆婆临死前拉着她的手嘱咐“最起码生三个,两个儿子一个女儿”。儿子死后,“全部在我手上毁于一旦”,丈夫陷入“绝后”。丈夫的姐姐在D女士失独不久,要求弟弟再娶生育以传宗接代,以免“绝后”。相关研究也表明,失独女性离婚率较高的一个重要原因是丈夫为传宗接代而找年轻女性再婚生育[1]。

支撑生育底线的丧葬祭祀传统使独生子女死亡被农村失独者建构为文化性死亡,让农村失独者对“身后事”忧心忡忡,特别是女性失独者承担着社会和文化给予的更大压力,从而造成农村失独者心理困境长期而激烈。

(四)无处藏匿的熟人社会

通过以上3个案例讨论和其他研究文献[19,20],笔者发现失独者有一个共同的心理反应是掩盖自己的失独不幸、隐瞒失独身份。失独者通过掩盖事实或者匿名性来躲避世俗社会的关注。失独者认为失独使自己在与非失独者互动中处于劣势地位,通过隐瞒失独身份可使失独者在信息不对称条件下与互动一方保持平等,避免因失独被置于低人一等的地位。藏匿主要表现为降低社会参与和退出社会关系。城里和乡下的失独者都在试图藏匿自己。C女士讲述了县医院3个医生逃避失独身份的故事。C女士的妹妹所在县医院有3个失独家庭,她试图帮助这几个失独者加入失独QQ群,对方全部回避。很多城市失独者在事后选择搬到没有熟人的地方居住。这种普遍反应表明没有熟人的陌生居住环境对失独者可能起着某种心理保护作用,减少失独者想象中的歧视。城市的陌生人社会有利于失独者的隐匿。城市是由异质性人口组成的陌生人社会,城市人之间的社会交往是片面性的,城市社会成为相对匿名的社会,城市失独者通过空间转移或向陌生人撒谎实现藏匿。

农村的熟人社会特征决定了失独者在村内无处藏匿。费孝通先生认为,乡土社会是熟悉的社会,没有陌生人的社会[21]。“熟人社会”特征是无秘密。在乡土社会里,村民之间彼此熟悉,达到无秘密的程度,个人几乎无法保守自己秘密。人口密度低和年龄结构等原因使得死亡在村庄内发生频率较低,因而会受到关注,特别是非正常死亡和独生子女死亡,都会将死亡事件的影响扩大。一旦有村民的独生子女死亡,这种被村民看成人生最大不幸的事件,不仅在村里无人不知,甚至会通过人际传播的方式在作为农民行动单位的基层市场共同体范围内扩散。因此,与城市的陌生人社会不同,农村失独者的不幸成为公开的个人事件,失独者很难通过藏匿保护自己。D女士讲述自己经历:

“赶紧想办法出来(农村),那个地方实在呆不下去了,……住(农村)难(受),这里还好,你不知道我,我不知道你。在农村他那一种招呼的话,出来你听着难受,他每句话都刺激你……”

长期居住在村子里的D女士夫妇在失独后一年内通过足不出户、自我隔离来抗御农村熟人社会的无私密性。但最终还是无法忍受熟人社会的压力而搬离农村,入住在小镇偏僻楼房,“你不知道我,我不知道你”的非熟人社会对失独者构成了隔离保护。N女士和C女士则主要通过闭门在家来自我藏匿隔离。在无法掩盖失独不幸情况下,农村失独者选择了自我隔离来减少熟悉所带来了的痛苦。D女士能够搬到镇上隐居,是因为当时在镇政府工作的儿子生前买了单元房。对于大多数农村失独者来说,搬离原来所居住村庄可能性较小。在失独被建构为“不光彩的事”的背景下,藏匿成为失独者逃避世俗社会歧视而缓解心理困境的办法,但是熟人社会的环境使人无处藏匿,从而加剧了农村失独者的心理困境。

四、心理困境的可能出路

农村失独者嵌入于乡村的熟人社会、因果报应观念信仰、“身后事”文化环境和社会安全网缺失等社会结构之中,这些个人不能改变的结构性因素构成了失独者对独生子女死亡意义建构的脚本,从而导致其社会关系断裂、社会支持弱化、社会资本减少的生存困境,失独者的心理困境产生于失独的生物性死亡、社会性死亡和文化性死亡等意义建构。既然农村失独者心理困境是由客观外在的社会结构和主观内在的意义建构形成的,那么干预路径则要从外在结构和主体建构两个维度入手。一方面,政府通过顶层设计完善养老、医疗、照料等农村社会安全网;另一方面,因果报应、关注“身后事”传统、熟人社会等社会文化结构虽不能改变,但是通过改变失独者意义建构的情景定义具有可行性,引导农村失独者放弃因果报应信仰和“身后事”传统。在这些不可能改变或者短期内不可能改变的失独者生活的社会结构中,缓解失独者的心理困境只有从其所嵌入的社会关系网络入手,重建失独者削弱了的社会支持获得关系网络,尤其是精神性社会支持和物质性社会支持的获得。

已有研究表明互联网在失独者的心理慰藉中发挥着明显效果[20,22]。本研究的3个失独者都通过互联网找到“同命人”,N女士在接受笔者访谈中多次使用手机与QQ群内同命人聊天,“同命人”成为失独者获得精神性社会支持的主要来源,以此抗御因果报应、身后事担忧、熟人社会所带来的精神压力。但是受教育程度、终端设备获得和互联网使用习惯等因素导致农村失独者使用互联网的概率较小,因此相当多农村失独者很难主动地寻找加入业已形成的失独群体联谊互助自组织。并且,农村失独者分布密度相对较低,很难形成或加入实体失独群体自组织。农村失独者在农村社会主要基于血缘、地缘等强关系的精神性社会支持获得也减少。

因此,政府在农村失独者的社会支持获得中应发挥更加积极主动的角色。一方面,健全政府针对失独者的社会救助,特别是在养老和医疗等硬需求方面,应加大对贫困失独者的救助力度;另一方面,对失独者最为迫切和贯穿终身的心理慰藉需求的满足应该进入政府的工作视野。无论是政府、村落社区、专业机构等都应从社会支持获得的角度出发,考虑失独者的心理慰藉的满足,而非正式支持获得对心理慰藉甚至比正式支持效果还要明显。而政府很难直接向失独者提供精神性社会支持,精神性社会支持一般通过非正式社会关系获得。失独者极其特殊的心理特征又决定了失独者通过与“同命人”之间的联谊互助建立社会支持网具有不可替代的作用。政府帮助农村失独者获得精神性社会支持的唯一可能途径是将农村失独者纳入失独群体联谊互助的社会关系网络,并提供专业心理咨询服务。

国外研究发现,缺少心理干预和治疗,失去孩子的父母伤痛很难自愈[23]。本研究的3个农村失独者都加入了失独群体联谊互助组织,据反映其心理慰藉效果明显。失独群体联谊互助对失独者的心理慰藉效果明显在其他调查研究中都有发现[19,22]。正如N女士说的“原来不是我一个,还有人和我一样,就是找一点心理平衡……”。政府介入失独群体联谊互助网络平台的建立已有较为成功的先例[24]。中国计生协树立为先进典范的江苏启东市“太阳岛”模式表明,政府主导的失独群体联谊互助组织在农村失独者的心理慰藉上也具有明显效果。在“太阳岛”模式中,启东市在各乡镇分别建立太阳岛工作室,并由“政治可靠”的失独者组成失独家长理事会,理事会负责该镇下辖各村的失独者联谊互助活动。以往孤立无助的农村失独者可以通过本镇失独家长理事会获得联谊互助的机会。首先,解决了失独者“天下最倒霉”的心理不平衡感,至少农村失独者会觉得还有很多人跟他们一样不幸,防止心理困境的进一步恶化。其次,生活在农村的失独者可以不定期地到镇上向其他“同命人”倾诉,获得“同命人”的非正式社会支持。第三,以镇为单位的失独家长理事会在传统节假日或失独者生日组织集体活动,化解失独者在需要团聚时的孤独感。笔者在江苏省启东市见到的农村失独者精神状态相对较好。“太阳岛”模式可能是作为解决农村失独者心理慰藉需求的一种较好模式,已成为全国各地政府学习先进经验的典范。

五、结 语

农村失独者所嵌入的社会结构与其对独生子女死亡的意义建构共同导致了持续时间长且程度激烈的心理困境。汉族农村地区的社会具有较高程度的相似性,熟人社会性质、因果报应信仰、社会保障水平和生育底线文化逻辑等结构性因素使得农村失独者具有相似心理反应。既有研究也几乎一致地表明失独者具有相似的心理特征,因此本研究的案例具有一定的典型性。定性的个案研究无法追求定量研究中样本在统计学上的代表性,只能通过研究者的经验判断来选择具有典型性的个案来探讨聚焦问题[25]。同时,这3个案例又具有一定特殊性,他们来自受到城市化进程影响较大的农村,是发达地区城市边缘的农村地区,当地农民的受教育程度和互联网获得及应用水平较高,并且她们都加入了联谊互助的失独群体QQ群。而在那些失独者分布密度较低、20世纪五六十年代以前出生的失独者受教育程度较低、贫困地区的农村失独者,很难获得互联网的使用。很多失独者包括城市失独者在失独之前都不会使用互联网或者聊天工具,在失独之后才逐渐学会使用互联网。加入失独QQ群使得失独者能参加这些基于相同命运的共同体,并得到了从虚拟聊天到现实活动的心理慰藉,促进了失独者心理困境的缓解和社会再融入。

政府应不断完善农村社会医疗、养老等社会保障制度,无子女和其他监护人的农村失独老人应纳入社会救助体系,老年生活照料也应成为老龄化时代亟需政府提供的公共服务,对于有生活照料需求的农村失独老人应先行纳入基层政府公共服务供给对象。农村失独者通过政府获得正式的物质性社会支持,同时也会间接获得精神性社会支持。在宏观社会结构不可改变的前提下,可改变的是影响失独者心理困境建构的社会支持网。不同于其他群体,失独群体自组织不是建立在利益、业缘、血缘、地缘、趣缘等纽带基础上,而是在“命缘”基础上建构“同命人”共同体。倡导失独者建立联谊互助自组织符合新时期政府创新社会管理的要求,失独群体自组织应成为计生部门解决失独问题的主要思路。

[1] 陈恩.失独群体的人口结构、城乡分布及需求差异[J].人口研究,2014(3):81-88.

[2]国家统计局人口与就业统计司课题组.中国失独妇女及其家庭状况研究[J].调研世界,2015(5):3-8.

[3]刘祥彩.日照失独家庭748户 45.33%因交通事故导致[N].黄海晨刊,2015-08-14(A2).

[4]高燕,王海波.社会资本视角下农村“失独家庭”养老问题研究[J].江西农业学报,2003(10):143-146.

[5]李华成,叶蓓.论农村失独家庭养老机制的建构[J].福建农林大学学报:哲学社会科学版,2013(5):24-27.

[6]贾峰.农村失独老人社会救助的国家保障[J].理论探索,2014(2):115-120.

[7]布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].北京:中央编译出版社,2004:6-15.

[8]吉登斯.社会的构成[M].北京:三联书店,1998:60-93.

[9]Kubler-Ross E. On Death and Dying[M].New York: Macmillan,1969:285-298.

[10]Bowlby J.Attachment[M].London: Hogarlh Press,1969:173-185.

[11]唐信峰,何丽,贾晓明.失独母亲哀伤历程的个案研究[M]//心理学与创新能力提升——第十六届全国心理学学术会议论文集,2013:1 748-1 750.

[12]杨勇刚,胡琳娜,马刚.快速老龄化背景下失独老人养老风险化解机制[J].河北大学学报:哲学社会科学版,2014(2):100-106.

[13]王月清.中国佛教善恶报应论初探[J].南京大学学报:哲学·人文学科·社会科学版,1998(1):60-67.

[14]陈筱芳.中国传统报应观与佛教果报观的差异及文化根源[J].社会科学研究,2004(3):67-69.

[15]李慧芳,王珊珊,谢佳芮,等.河南乡村“失独家庭”生存状况研究[J].中国市场,2015(46):127-130.

[16]岄姯.我是一个农村失独者[EB/OL].[2015-02-13].http://blog.sina.com.cn/s/blog_7808b25b0102vcyu.html.

[17]陈恩.农村社会治理的底线逻辑——基于H县农民生育史的考察[M].北京:中国经济出版社,2016:46-59.

[18]黄耀明.失独家庭重建的社会支持工作模式研究[J].北京社会科学,2014(7):44-49.

[19]张必春,邵占鹏. “共同感受”与“同情感”:失去独生子女父母社会适应的机理分析[J].社会主义研究,2013(2):91-97.

[20]陈恩.重建社会支持网:失独群体自组织形成机制探讨[J].北京社会科学,2014(11):55-60.

[21]费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:6-11.

[22]郝彩虹.互联网使用与失独群体自我增能[J].中北大学学报:社会科学版,2014(1):41-45.

[23]Lehman D R,Wortman C B,Williams A F. Long-term Effects of Losing a Spouse or Child in a Motor Vehicle Crash[J].Journal of Personality and Social Psychology,1987,52:218-231.

[24]陈恩.重建社会支持网 精神援助失独群体[N].中国社会科学报,2014-03-14(6).

[25]王宁.代表性还是典型性?——个案属性与个案研究方法的逻辑基础[J].社会学研究,2002(5):123-125.

Origin of Psychological Dilemma of Rural Parents Who Lost Their Only Child——A Discussion Based on a Number of Cases From Jiangsu Province

CHEN En

(HainanProvincialPartySchooloftheCPC,Haikou571100,China)

We investigate the structural causes and the subject construction of the psychological dilemma of rural parents who lost their only child from the perspective of constructivism theory. The factors of “retribution for sin (karma)" belief, imagination of life in old age without the social safety net, things after death, and acquaintances society constitute the structural background of meaning construction for rural parents who lost their only child, their long and intense psychological dilemma is the result of meaning construction. The solution is through friendship and mutual assistance within their group, to gain spiritual social support from informal social network of the community, so as to promote the psychological predicament ease and social integration.

rural parents who lost their only child; psychological distress; social structure; meaning construction

2016-03-14

10.13968/j.cnki.1009-9107.2016.05.05

北京社会科学基金项目(15SHC040);海南省哲学社会科学规划课题(HNSK(ZC)16-40)

陈恩(1980-),男,中共海南省委党校(省行政学院、省社会主义学院)公共管理教研部副研究员,社会学博士,主要研究方向为农村社会学、社会治理。

F318

A

1009-9107(2016)05-0029-08