延迟复苏对大面积烧伤患者内脏功能的影响

2016-10-11石寒兵

石寒兵

[摘要]目的探讨延迟复苏对大面积烧伤患者内脏功能的影响。方法回顾性分析本院2010年1月~2015年8月收治28例大面积烧伤患者的临床资料,分成延迟复苏组(A组)和即时复苏组(B组),对所有患者人院时及复苏过程中的心肝肾功能指标进行检查并比较。同时比较两组患者的治愈率、平均住院时间。结果A组患者较B组同一时间点的心肝肾功能各项指标均明显增高,且随着时间延长,呈上升趋势(P<0.05)。A组患者治愈率明显低于B组,平均住院时间明显长于B组(P<0.05)。结论延迟复苏的大面积烧伤患者,虽然可以通过增加补液量和加快补液速度迅速纠正休克,但休克复苏过程中内脏功能受损进程并未得到遏制。

[关键词]大面积烧伤;复苏;内脏功能;延迟复苏

患者大面积烧伤后身体内部发生了一系列的病理生理变化,表现为血管的通透性增加,直接导致血管内液体大量的外渗,体内有效血容量减少,若得不到及时的补液治疗,严重可导致休克的发生。由于医疗条件的各种限制,并不是所有患者都得到了及时有效的液体复苏,延迟复苏顾名思义是指休克持续了一段时间后的液体复苏治疗。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性分析我院2010年1月~2015年8月收治28例大面积烧伤患者的临床资料,其中男19例,女9例;年龄18~56岁,平均(39.7±19.3)岁。烧伤总面积53%TBSA~97%TBSA,平均(68.2±20.4)%TBSA,Ⅲ度烧伤面积13%TBSA~96%TBSA,平均(57.6±19.5)%TBSA。按患者开始接受液体复苏治疗的时间不同,分成:延迟复苏组(A组)15例和即时复苏组(B组)13例,其中,延迟复苏组(A组)男10例,女5例;平均年龄(37.5±9.2)岁;即时复苏组(B组)男9例,女4例;平均年龄(36.8±8.7)岁,两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

所有烧伤患者在入院后均立即给予伤情评估。依据《烧伤治疗学》的诊断标准判断有无休克,询问入院前治疗情况,了解院前补液量,对于出现休克症状的患者进行抗休克治疗。除抗休克治疗措施不同外,其他治疗方法没有本质区别。即时复苏组(B组)按第三军医大学烧伤休克复苏公式进行补液,补液公式为:烧伤面积(%)×体重(kg)×1.5+2000mL 5%葡萄糖溶液。延迟复苏组(A组)在严密监护下,经静脉置管快速补液。具体如下:第1个24h预计量为烧伤面积(%)×体重(kg)×2mL(胶、晶体各1mL),前2h输入预计量的1/3~1/2,其余部分根据临床表现调整输入,维持患者心率在100次/min以下,收缩压大于90mmHg,尿量1.5mL/h;第2个24h输入量为第1个24h实际入量的一半。胶体均采用血浆,电解质采用平衡液,液体为5%葡萄糖溶液。

1.3观察指标

对所有患者入院时及复苏过程中的心、肝、肾功能指标进行检查。包括肌酸激酶(CK)及其同工酶(CK-MB)、谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、血肌酐(CR)、血尿素(BUN),并进行比较。同时比较两组患者的治愈率、平均住院时间。

1.4统计学处理

采用SPSS17.0统计软件,计量资料用(x±s)表示,同组不同时间数据用方差分析,两两比较行t检验,计数资料用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

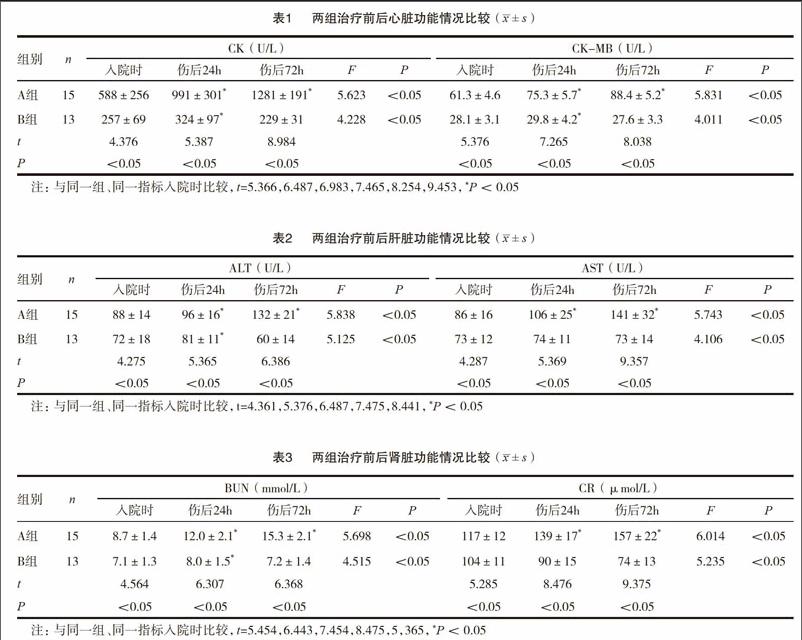

2.1两组治疗前后心脏功能情况比较

A组患者较B组同一时间点的CK、CK-MB水平均明显增高,且随着时间延长,呈上升趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组治疗前后肝脏功能情况比较

与B组患者同一时间点比较,A组ALT、AST水平明显增高,且随着时间延长,呈上升趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组治疗前后肾脏功能情况比较

A组患者同一时间点的BUN、CR水平明显高于B组,且随着时间延长,呈上升趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

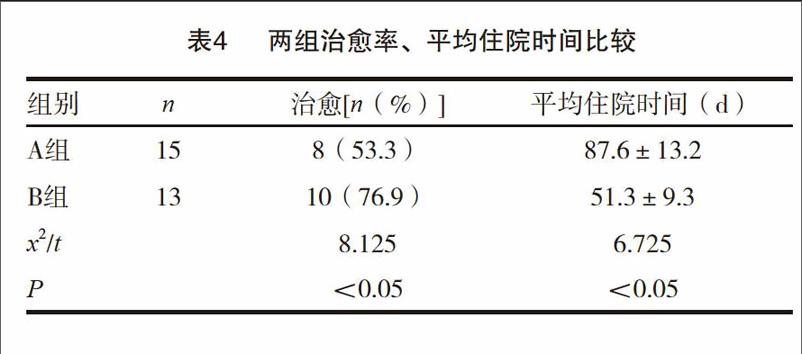

2.4两组治愈率、平均住院时间比较

A组患者治愈率明显低于B组,平均住院时间明显长于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。A组患者死于休克2例、急性呼吸功能衰竭3例和脓毒症2例。B组死于多脏器功能衰竭2和吸入伤1例。

3讨论

延迟复苏对于大面积烧伤患者的机体和各器官产生广泛深远的影响,影响程度由烧伤程度和延迟复苏的时间决定。危害在于:(1)持续较长时间的低灌注可造成全身性细胞缺氧性损害和代谢障碍。(2)导致复苏后机体氧自由基产生增多和脂质过氧化反应增强,加重组织的氧化损伤,导致结构和功能障碍。(3)缺血、缺氧和脂质过氧化损伤肠道黏膜屏障功能,加重肠道细菌内毒素移位,进而激活单核一巨噬细胞系统过量合成和释放炎性介质,启动全身性炎症反应。(4)持续低血容量和缺血一再灌注抑制免疫防御功能,增加患者对全身侵袭性感染的易感性。当严重侵袭性感染发生时,细菌、毒素大量入血可诱发机体失控性炎症反应和器官损害。本研究中回顾性分析大面积烧伤患者的临床资料,结果显示延迟复苏组患者较即刻复苏组同一时间点的心肝肾功能各项指标均明显增高,且随着时间延长,呈上升趋势(P<0.05)。延迟复苏组患者治愈率明显低于即刻复苏组,平均住院时间明显长于即刻复苏组(P<0.05)。从结果能够看出,即时复苏组患者内脏器官的功能随着机体有效循环血容量的恢复而得到改善。而延迟复苏组患者入院时已存在明显休克,即便给予积极救治,缩短休克纠正时间,也明显提高复苏成功率,但患者脏器损害仍在加重。因此提示循环指标恢复,并不意味着抗休克治疗的成功。事实上,某些内脏器官仍存在血供障碍。

大面积烧伤患者延迟复苏的主要危害为患者在较长时间的低灌注状态下导致的全身组织细胞缺血缺氧性损害以及代谢障碍;进行复苏后机体氧自由基产生增多,加重了组织的氧化损伤,又同时导致了结构和功能障碍;肠道黏膜屏障功能被损坏,肠道细菌内毒素移位,激活单核一巨噬细胞系统合成和释放大量的炎性介质,启动全身性炎症反应;另外患者处于持续低血容量和缺血-再灌注,抑制了免疫防御功能,当发生侵袭性感染时,细菌、毒素大量入血,机体炎症反应失控和导致器官损害。本研究中延迟复苏组患者死于休克2例、急性呼吸功能衰竭3例和脓毒症2例。对于大面积烧伤延迟复苏的患者可能加重的内脏功能损害,我们也要积极的给予相应治疗,包括早期积极的肠道营养,受体拮抗剂、黏膜保护剂的应用,酌情给予心肌营养药物,必要时正向心力药物支持,并注意根据烧伤创面深度,使用碱性药物和利尿剂来达到保护肾脏功能的目的,降低内脏器官并发症的发生率。

大面积烧伤患者延迟复苏对于机体组织器官带来了更为严重的损失,即再灌注损伤,加之体液流失导致的组织缺血缺氧性改变和创面坏死组织的存在成为了烧伤患者脏器损害的三大因素。烧伤延迟复苏内脏器官并发症发生率高,延迟复苏患者内脏器官损害的防治是个系统工程,应树立一种“预防为主”,预防比治疗更为关键的理念。而如何减轻延迟复苏对大面积烧伤患者内脏功能的影响,仍值得我们进一步探讨。