术中经颅多普勒监测在预防颈动脉内膜

2016-10-11杨雪梅

杨雪梅

[摘要]目的探讨术中经颅多普勒监测在预防颈动脉内膜剥脱术微血栓形成的临床价值。方法选择颈动脉内膜剥脱术患者31例,术中使用经颅多普勒监测,了解手术前后患侧大脑中动脉动脉峰值流速和血管搏动指数,并统计术后出现相关并发症情况,总结术中发生可疑微栓塞声像改变特征。结果术后患侧大脑中动脉峰值流速及搏动指数均显著高于术前(P<0.05),术中出现可疑微栓塞者11例,经对症处理后,术毕未出现脑梗塞等低灌注表现,术后出现脑过度灌注综合者1例。结论颈动脉内膜剥脱术,术中实施经颅多普勒监测,早期发现微血栓形成可能,对于提高手术安全性,预防和减少术后并发症,提高治疗效果具有积极意义。

[关键词]经颅多普勒;颈动脉内膜剥脱;微血栓

颈动脉狭窄者实施颈动脉内膜剥脱术相对药物保守治疗效果更为确切,但是颈动脉内膜剥脱术本身亦是引起术中和术后出现缺血性脑卒中的原因,主要是因为术中阻断颈动脉后短时间导致患者脑灌注压的显著下降,甚至部分中断,同时因为术中操作引起颈动脉内斑块或者血栓的脱落引起脑卒中。此类手术需要全身麻醉,一般将脑电双频谱指数(BIS)维持在45左右为宜,所以临床急需一种有效的指标监测患者脑电活动情况,尤其是针对其血流量进行实施了解,本研究总结我院进行颈动脉内膜剥脱术术中采用经颅多普勒监测的经验,以更好的指导临床治疗,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择我院2009年1月~2013年12月在全身麻醉经颅多普勒监测下完成的颈动脉内膜剥脱术患者31例,其中男25例,女6例,年龄41~76岁,平均(56.3±5.9)岁,有吸烟史者24例,每天20~40根,平均(25.5±0.5)根,合并高血压者23例,糖尿病者15例,冠心病者21例,高脂血症者20例,近1个月内出现缺血缺氧性脑病者30例,影像学提示对侧颈动脉狭窄超过50%者21例。

1.2方法

所有患者均在全身麻醉气管插管下完成手术,均未进行体外转流术,围术期使用EME2021型彩色经颅多普勒诊断仪,探头频率2.0MHz,术前将监测探头安置于大脑中动脉测定区,在颈动脉血流阻断前后及血流开放后对患侧大脑中动脉M1段的动脉峰值流速和血管搏动指数进行描记。同时对所有患者进行术后7d再次行颈动脉彩色经颅多普勒检查。

1.3观察指标

对所有患者术前、术中及术后7d颈部血管行彩色经颅多普勒检查,统计患者大脑中动脉收缩期峰值流速(PSV),舒张末期峰值流速(EDV)及血流阻力指数(RI)变化情况,测定干预前后不同时间大脑中动脉血管内径。同时统计治疗期间发生的并发症及发生微栓塞情况。其中血流阻力指数(RI)=颈内动脉的收缩期峰值流速与颈总动脉的舒张末期峰值流速之间的比值,即PSVICA/EDVCCA比值。

1.4统计学处理

应用SPSS13.0统计学软件进行,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以百分比表示,采用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

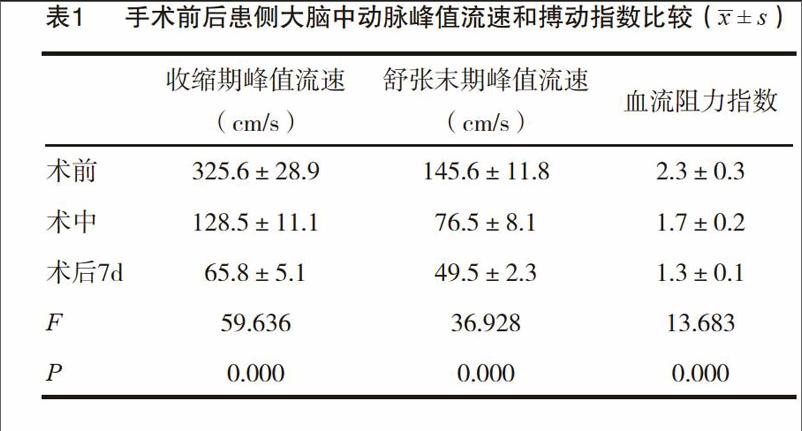

2.1手术前后患侧大脑中动脉峰值流速和搏动指数比较

术后7d及术中患侧大脑中动脉收缩期峰值流速、舒张末期峰值流速及血流阻力指数均显著低于术前(P<0.05)。

2.2术后出现相关并发症情况

本组33例患者,术中出现可疑微栓塞者11例,经对症处理后,术毕未出现脑梗死等低灌注表现,另术后出现脑过度灌注综合者1例。

2.3术中经颅多普勒监测结果

术中经颅多普勒监测大脑中动脉发生微栓塞信号表现见图3,及手术前后大脑中动脉峰值流速和搏动指数。见图1~2所示。

2.4干预前后不同时间大脑中动脉血管内径比较

术前大脑中动脉血管内径为(1.5±0.1)mm,术中大脑中动脉血管内径为(4.6±0.3)mm,术后7d大脑中动脉血管内径为(4.3±0.3)mm,术后7d及术中患侧大脑中动脉血管内径均显著大于术前(F=9.236,P<0.05)。

3讨论

颈动脉的严重狭窄将导致患者颅内动脉的供血不足,以往研究提示,当颈动脉直径小于1.5mm,血流速度将超过200cm/s,此时因为血流速度过快而发生湍流并消耗大量机体能力,使得脑组织耗氧量显著增加,引起狭窄颈动脉的远端血流速度的减慢,出现脑灌注不足表现,同时因为狭窄部位长期处于高流速的冲击下使得血管表面形成粥样斑块且一出现斑块的脱落而导致血栓栓塞的发生,患者表现为短暂性脑缺血缺氧变化甚至出现脑卒中。使用经颅多普勒超声了解术中血流动力学的变化,从而间接的对脑血流量改变做出评价,通过了解颈动脉血流动力学参数的变化,观察其规律,了解脑灌注情况。本组通过经颅多普勒监测发现,术后7d患侧大脑中动脉收缩期峰值流速、舒张末期峰值流速及血流阻力指数均显著低于术前,证明了颈动脉内膜剥脱术的有效性。同时针对干预前后不同时间大脑中动脉血管内径研究发现,术后7d及术中患侧大脑中动脉血管内径均显著大于术前,进一步证实了术中行经颅多普勒监测对于有效了解手术进行,明确手术效果,提高血管再通率的有效性。

术后并发症是影响手术效果的关键因素,该手术的主要及严重并发症有脑梗塞和脑出血,针对围术期对颈动脉内血栓栓子的检测,了解其脱落情况以及脑组织的血流灌注是预测患者预后的有效指标。术中对颈动脉的阻断与开放,严重影响颈动脉的血流稳定性,导致脑组织的缺血缺氧再灌注损伤,出现一氧化氮的过度释放以及氧自由基的超载等,损伤血管内皮细胞,出现脑水肿。术中进行经颅多普勒超声监测,可了解全大脑的血流动力学状况,判断颅内侧支循环状态以及其自我代偿调节能力,还能及时了解Willis环的解剖,其中监测病变侧大脑中动脉术前基础水平血流情况结合患侧颈总动脉压迫试验,可以判断颅内侧支循环的能力。为术中夹闭颈总动脉的时间提供依据,更好的保证大脑中动脉血流,并对术后出现颅内低灌注具有一定的预测效果,必要时可通过术中临时性内分流法减少脑缺血缺氧时间,减少术后并发症。对于被监测血管的选择上,大脑中动脉血流量是术中最受关注的血管,术中一般将多普勒探头设置深度为50~55mm,以更好的获得其主干的血流信号。本组31例患者,术中出现可疑微栓塞者11例,经对症处理后,术毕未出现脑梗塞等低灌注表现,另术后出现脑过度灌注综合者1例,所出现的脑过度灌注及低灌注的比例均显著低于以往未进行经颅多普勒监测患者。

颈动脉内膜剥脱术术中微栓子的形成原因主要是微小的动脉粥样硬化斑块的脱落、以及术中切开颈动脉以及内分流管置入过程出现空气栓塞以及血栓栓塞。在术中进行经颅多普勒超声监测,一旦出现短暂且高强度信号,时间在300ms左右要警惕发生微栓子栓塞可能,同时信号声频强度如果高于频谱背景信号超过3分贝,而且其与主频血流一致,并与心搏周期相关联时也要提高发生微栓塞的可能,最后如果出现声频信号的高尖,类似“鸟鸣音”和“哨鸣音”变化,则也是发生微栓塞的征象。本组图3则是术中大脑中动脉发生微栓塞信号,并伴有类似“鸟鸣音”声频改变。术中监测主要把握几个关键时机,首先是内膜剥脱时,因血管创面上出现血小板等的趋化沉积出现红色血栓,可出现术后急性血管闭塞,如果监测到大脑中动脉血流成倍的增加,而且患者外周动脉压显著上升时,要及时进行手术调节,以控制脑灌注压维持其稳定,避免脑水肿和脑出血的发生。再次是颈动脉内膜剥脱后,因压力感受器敏感性增加,将出现患者血压的显著升高,脑灌注随之升高,表现为过度灌注声像。另外如果出现大脑中动脉血流的逐渐下降,伴有低搏动性变化,提示其发生术后微栓子的几率增加,表明术中颈内动脉出现血栓形成,则术中要及时对已经形成的血栓进行清除。最后如果术中大脑中动脉血流情况无明显变化,术后出现短暂的血流减少甚至消失,而未见显著的微栓子形成信号,则应注意大脑中动脉自身形成血栓的可能,所以即刻的溶栓治疗十分重要。

综上所述,对于颈动脉内膜剥脱术,术中实施经颅多普勒监测,早期发现微血栓形成可能,对于提高手术安全性,预防和减少术后并发症,提高治疗效果具有积极意义。