伊嘉公路危岩体稳定性评价与治理措施建议

2016-10-10田静成

■田静成

(黑龙江省水文地质工程地质勘察院黑龙江哈尔滨150030)

伊嘉公路危岩体稳定性评价与治理措施建议

■田静成

(黑龙江省水文地质工程地质勘察院黑龙江哈尔滨150030)

论述了伊嘉公路危岩体所处的地质背景、危岩体特征、形成原因和破坏模式并对危岩体进行了地质定性分析和定量计算。最后综合分析评判了危岩体的稳定性并提出了危岩体的治理措施意见。

伊嘉公路 危岩体 稳定性分析 治理措施

1 引言

危岩体是指陡峭边坡上被多组结构面切割,在重力、风化营力、地应力、地震、水体等作用下与母岩逐渐分离,稳定性较差的岩体。破坏型式有滑塌、坠落和倾倒3种[1]。

伊嘉公路危岩体位于伊春区伊春河大桥下游东侧边坡上,距河水面高差约60m,斜坡的坡度大于45°。危岩体分布地段长约250m,共有4处危岩体,总体积249.4m3。危岩在重力、自然风化、裂隙水等影响下,可能剪断下部薄弱基脚,失稳破坏,对其下部的旅游区公路过往车辆和行人构成严重威胁。本文对伊嘉公路危岩体稳定性进行评价,并据此提出了治理该危岩体的可行对策。

2 危岩发育地质环境条件

伊春河大桥下游东侧边坡,其下部伊春河岸边海拔高228~234m,危岩带海拔高程为260~320m,相对高度30~90m,河谷边坡陡峭,自然坡度为40~60°,人工边坡60~80°。属小兴安岭山脉之东南段,地形复杂。地貌属中低山丘陵区,地势呈南东高,北西低。

危岩带出露地层为华力西期白岗质花岗岩和第四系壤土及残坡积物,其中花岗岩从上到下风化程度为全风化、强风化、中风化。边坡表层的残坡积物厚0.2~0.70m,岩性为碎石夹粘性土。

区内影响危岩稳定性的地下水类型有基岩裂隙水和松散层孔隙潜水。地下水受大气降雨补给,由于边坡坡度大,地下水径流条件好,多排泄到前缘的伊春河及其低洼地带。

3 危岩体特征

危岩边坡长约250m,平均每立方米发育裂隙3~10条,岩体较完整,边坡整体稳定,4处危岩体中危岩1、2、3属块状危岩体,其主要受断层、裂隙和岩体厚度控制,同时也受岩体强度控制。危岩后壁受与坡面大致平行的卸荷裂隙切割,危岩体体积较大,母岩强度较高,它们共有一条控制裂隙——裂隙L3,产状85~95°∠11~22°,长约150m,倾向与边坡倾向相反,张开度0.1~0.5m,泥质或碎石充填,充填饱满,该结构面形成岩体的软弱夹层。危岩4为不规则状岩体,其主要受裂隙和岩体厚度控制,分布在强度较高、厚度较大的母岩上,体积较小,岩性为中风化-强风化花岗岩,节理裂隙发育,每立方米发育裂隙2~5条。

4 危岩体破坏特征

危岩1、2、3均发育有岩腔,抗风化能力减弱,在差异风化作用下,在松动破碎处形成深0.5~2.0m,高1.0~3.0m的岩腔。同时危岩1~3控制裂隙贯通,张开度大,近期坍塌迹象明显,陡岩相对不稳定,卸荷带宽度为10~20m。危岩4不发育岩腔,上有植被覆盖,整体较稳定,但在断层两盘1~2m范围内因断层错动导致裂隙发育,岩体碎裂,故可能发生小规模的落石,不会发生大规模的崩塌。

危岩体失稳方式,受多方面因素的影响。根据对区内危岩总体形态、发育规模、基底和底界层特征和空间分布特征分析,其中危岩4可能发生坠落时破坏,危岩1、2、3均有可能发生倾倒式破坏。

5 危岩体稳定性分析评价

5.1 定性分析

主要采用野外稳定性定性判断为主,辅以室内计算的方式对危岩体进行评价。以危岩1为例,坡面产状270∠70,后壁产状90∠71,侧壁产状20∠80,底面85∠13。通过赤平投影[2]可以分析得出,危岩1目前处于不稳定状态,可能发生倾倒破坏。同样方式可推断危岩2和3亦处于不稳定状态,也可能发生倾倒破坏。危岩4基本稳定,不过可能有块石坠落。

5.2 定量分析

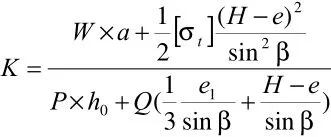

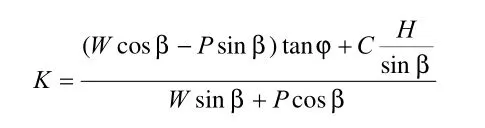

根据危岩体受力情况及最可能的破坏形式,采用刚体极限平衡理论进行计算和分析,此处选用倾倒和坠落式两种基本模型来计算

[3]。

倾倒式危岩

坠落式危岩

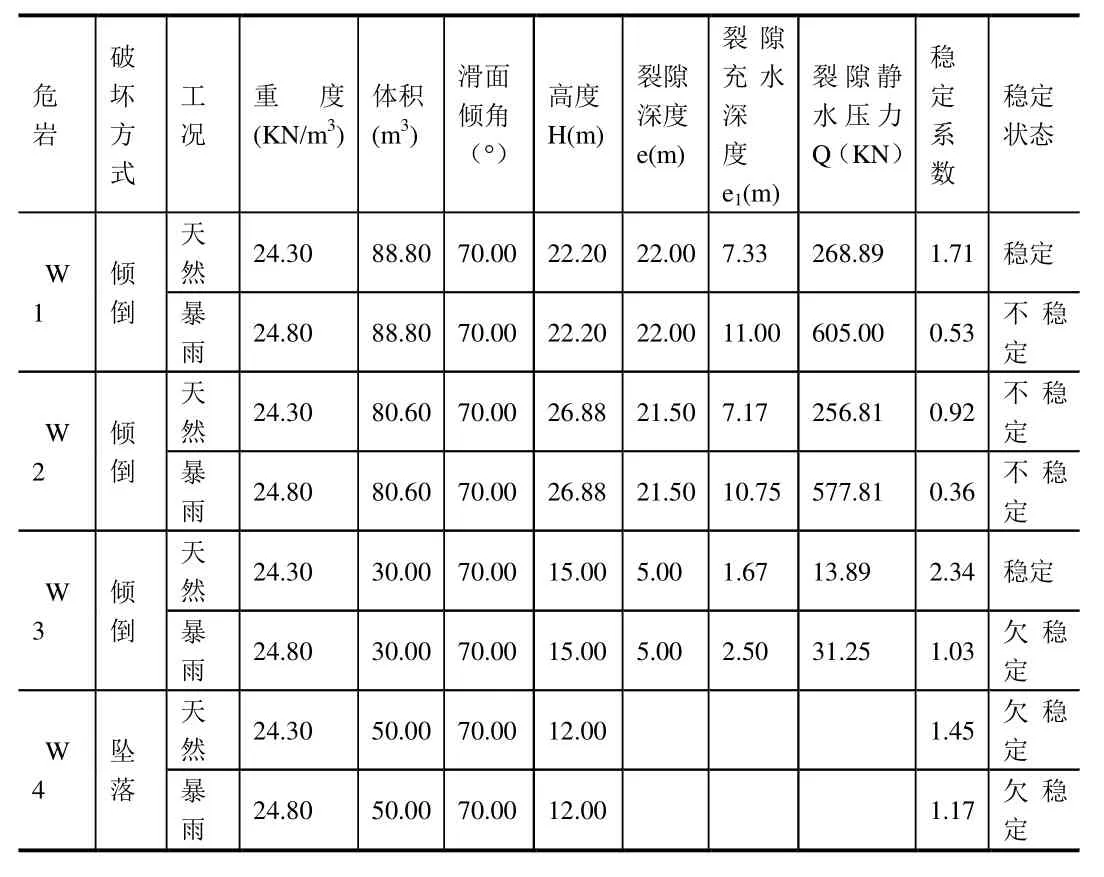

计算参数的选择系结合野外调查及试验结果来综合确定,根据野外场地地质调查结果,危岩体属较坚硬岩,结构面的结合程度一般,参照《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002),危岩体结构面抗剪强度指标标准值:内擦角(φ)取20°~35°,内聚力(C)取20~30Kpa。在进行稳定性计算时考虑两个工况,工况一:自重(天然状态)和工况二:自重+裂隙水压力(暴雨状态),工况一时取中值,即取φ=31°,C=30Kpa,工况二时取小值,即取φ=27°,C=20Kpa。滑塌式危岩计算时考虑裂隙水,天然状态取三分之一裂隙水柱高,暴雨期间取二分之一裂隙水柱高。本场地不考虑地震影响因素,采用单个危岩体块体稳定性计算方法,结合实际加以累积叠加进行计算。岩体比重依据室内试验结果结合当地工程经验,天然状态下取24.3K/m3,暴雨状态下取24.8K/m3。对W1-W4危岩体进行计算,危岩体稳定性计算结果见表1。

5.3 危岩稳定性综合评价

表1 危岩体稳定性计算结果表

由以上危岩稳定性计算结果可知,W1在天然状态下稳定,在暴雨状态下不稳定;W2在天然状态下欠稳定,在暴雨状态下不稳定;W3在天然状态下稳定,在暴雨状态下欠稳定;W4在天然状态下欠稳定,在暴雨状态下处于欠稳定状态。

危岩体W1、W2、W4稳定性较差,破坏性结构面已基本形成,近期在暴雨等外界因素作用下,发生破坏产生崩塌的概率很高,必须立即进行治理。危岩体W3稳定性较好,由于破坏结构面尚未完全形成,但受各种因素尤其是降水、人类活动等影响,其破坏面将会逐渐形成,也应该及时纳入治理范围。

5.4 危岩体整治处理

伊嘉公路危岩体主要破坏形式为崩塌、落石。治理工程宜采用清除、嵌补、支撑、拦挡及锚固等措施相接合以达到护坡固坡之目的。根据工程区的工程地质特点,治理工程建议如下:危岩体清除+坡面整形+SNS柔性防护系统+坡脚种植攀藤植物地蔓等。

其中SNS(Safety Netting System)系统是以高强度柔性网(钢丝绳网、环形网、高强度钢丝格栅)作为主要构成部分,并以覆盖和拦截两大基本类型来治理各类斜坡坡面崩塌落石、风化剥落等地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的新型柔性防护结构,它是一种集构件设计与加工、系统配置设计与定型、现场设计选型、现场布置与施工设计的系统化技术。SNS系统具有良好的地形适应性,其开放性为边坡的植被生长提供了可能,同时施工快速方便,施工过程干扰小,施工工期短,工程视觉效果相对较好[4]。

6 结论

通过综合分析评判,伊嘉公路危岩体W3处于欠稳定~稳定,W1、W2、W4处于不稳定~欠稳定。不稳定的危岩在风化作用、水文地质作用(降雨、水的冻胀)、植物根劈、地震等各种时效作用影响下,极易坍塌,对坡脚处的居民及行人、车辆构成严重威胁。

针对W1~W4危岩体所处的地形地质条件,结合危岩体分布位置及其稳定性,建议对危岩体采取SNS柔性防护系统和坡脚种植攀藤植物地蔓等治理措施,这样既能确保安全,又能美化自然环境,真正体现了工程设计“人与环境和谐发展”的理念。

[1]杨淑碧,董孝壁.重庆市中心危岩稳定性研究 [M].成都:成都科技大学出版社,1994

[2]曾宪明.宜万铁路五爪观危岩体稳定性分析 [J].铁道勘察,2009(4):23~26

[3]陈洪凯,唐红梅,王蓉.三峡库区危岩稳定性计算方法及应用 [J].岩石力学与工程学报,2004,23(4):614~619

[4]阳友奎.崩塌落石的SNS柔性拦石网系统 [J].中国地质灾害与防治学报,1998,(增刊):313~321

TU94+3.2[文献码]B

1000-405X(2016)-5-161-2