沙障对不同林龄雨养梭梭林冠下浅层土壤含水量的影响

2016-10-10赵锦梅马彦军魏林源苏永德

马 瑞, 赵锦梅, 马彦军, 魏林源, 苏永德

(1.甘肃农业大学 林学院, 甘肃 兰州 730070; 2.甘肃省治沙研究所, 甘肃 兰州 730070)

沙障对不同林龄雨养梭梭林冠下浅层土壤含水量的影响

马 瑞1, 赵锦梅1, 马彦军1, 魏林源2, 苏永德1

(1.甘肃农业大学 林学院, 甘肃 兰州 730070; 2.甘肃省治沙研究所, 甘肃 兰州 730070)

[目的] 分析不同林龄雨养梭梭林冠下浅层土壤含水量在布设沙障后的变化,为沙障生态功能的评价及梭梭生长发育状况的预测提供理论依据。 [方法] 对5年生幼年林和25年生中年林在布设沙障后冠下0—50 cm的土壤含水量、表层结皮厚度、近地表风速等因子进行测定分析。 [结果] 沙障通过降低近地表气流流速,加速结皮形成等方式提高了梭梭冠下0—50 cm的浅层土壤含水量。沙障对5年生梭梭冠下土壤含水量的空间分布格局影响不大,但使25年生梭梭冠下土壤含水量随着与主干距离的增加而单调增加,表现为“干岛效应”。在垂直分布上,25年生梭梭冠下土壤含水量在塑料网沙障区与对照区间呈显著相关(p<0.05),而在麦草沙障区与对照区间相关性不显著,其最大土壤含水量的出现深度下降至30—40 cm处。 [结论] 布设机械沙障对退化梭梭林的恢复将起到一定的促进作用,且对中年林梭梭土壤水分的影响大于对幼年林。

沙障; 雨养梭梭林; 浅层土壤含水量

文献参数: 马瑞, 赵锦梅, 马彦军, 等.沙障对不同林龄雨养梭梭林冠下浅层土壤含水量的影响[J].水土保持通报,2016,36(4):138-142.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2016.04.025

种植防风固沙林是西北干旱、半干旱区防治土地沙化、固定流沙的关键措施,而土壤水分条件是荒漠区固沙植物生长发育最重要的制约因子。民勤绿洲是我国防沙治沙的重点区域,梭梭(Haloxylonammodendron)以其适应性强、生长迅速、根系发达、耐风蚀等特点,作为防风固沙优良树种被大量种植于民勤绿洲外围。20世纪80年代后,民勤绿洲地下水位急剧下降,使梭梭林成为不受控于地下水的雨养林,并出现了大面积的衰亡现象[1-2]。为了缓解植株衰亡,防止沙丘活化,需在退化林地上采取补设半隐蔽式或低立式机械沙障的措施,一方面利用沙障自身的遮蔽机制来防风固沙,另一方面,通过改善土壤水分状况达到减缓梭梭林退化的目的。目前,对增设辅助固沙措施后的雨养梭梭林的研究主要是针对林地的防护效应展开的[3-4],涉及的土壤水分测定多为随机定点取样,即以样点的土壤含水量代表整个样地的水分状况。然而,杨艳凤等[5]对原生梭梭根区土壤水分空间分布特征的研究表明,由于梭梭林冠的遮荫和自集水效应,以及根区土壤良好的渗透性,使得根区土壤水分相对丰富,显现出“湿岛”效应并形成梯度变化,而这一水分富集程度及空间分布格局将很可能是影响固沙植物土壤水分利用方式和利用效率的关键。在土壤水分垂直分布上,由于民勤年平均降水量仅为113 mm,依据宋春武[6]、蒋进等[7]的研究结果可知,当年降水量在100 mm左右时,对土壤水分的影响深度多在60 cm以内,主要集中于地表30 cm的范围。此外,沙障的布设可促使土壤结皮广泛发育,使降水的入渗进一步浅层化[8-11]。基于此,本研究将以甘肃省民勤绿洲—荒漠过渡带布设有沙障的雨养梭梭林为研究对象,对两种林龄的梭梭冠下0—50 cm土壤含水量及其影响因子进行分析,阐明沙障对梭梭冠下浅层土壤含水量的影响,为沙障生态功能的评价及梭梭生长发育状况的预测提供理论依据。

1 研究区与研究方法

1.1研究区自然概况

甘肃省民勤县(102°45′—103°55′E,38°20′—39°10′N)地处石羊河下游,为腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠前缘交汇区。调查采样区位于民勤绿洲荒漠过渡带,西北流沙压境,东南为民勤绿洲灌区。在气候上,属温带荒漠气候,多年平均气温7.68 ℃,降水稀少,气候干旱,年平均降水量113 mm,年平均蒸发量2 452.7 mm;年平均有风的记录占99.23%,平均风速2.5 m/s,据当地水位观测数据显示,20世纪60年代初,地下水位为1~3 m,现已降至22 m以下。

1.2研究方法

1.2.1试验地选择为了分析布设沙障对幼年林和中年林梭梭冠下浅层土壤含水量的影响,选取民勤绿洲外围生境条件一致的5 a林龄和25 a林龄的雨养梭梭林地为试验地。5 a林龄的梭梭林试验地位于民勤老虎口,梭梭行间距为2 m×3 m,盖度30%,平均冠幅和株高分别为1.10 m×9.50 m,1.75 m。该区在2008年造林前期,于林内布设了1 m×1 m的麦草方格沙障和塑料网方格沙障,在梭梭和沙障的共同作用下,表层沙土的流动性受到抑制,沙面相对稳定但无明显结皮形成。25 a林龄的梭梭林试验地位于民勤治沙站,梭梭衰亡退化,保存密度270株/hm2,盖度约5%,平均冠幅和株高分别为2.30 m×1.85 m,2.65 m。为遏制林内早期固定的沙质地表大面积活化,该区于2008年在林内布设了相同规格的麦草方格沙障和塑料网方格沙障,在沙障防护作用下,沙面形态稳定,生物结皮发育。

1.2.2土样采集及含水量测定2014年7月中旬,在5 a林龄和25 a林龄的试验地内的麦草沙障区和塑料网沙障区的中部分别选取长势相对良好,冠层空间构型接近,且冠下无草本植物着生的梭梭各1株,以2个试验区同一生境条件下无沙障防护的梭梭作为对照,记为CK5和CK25(因老虎口均为梭梭配沙障的造林模式,故试验取沙障破坏,已无防护作用的梭梭为对照)。在每株梭梭主干的东、西、南、北4个方向上各确定一条样线,沿样线自主干基部起每50 cm为一取样点,根据冠幅大小,5 a林龄的梭梭冠下共取了12个样点,25 a林龄的梭梭冠下共取了24个样点。用沙土钻在各样点取0—5 cm,5—10 cm,10—20 cm,20—30 cm,30—40 cm,40—50 cm土层的土样,装入自封袋带回民勤治沙站实验室,采用烘干称重法测定土壤含水量,3个重复取其平均值。

1.2.3土壤水分主要影响因素测定雨养梭梭林具有相同的土壤基础,影响其冠下浅层土壤含水量的主要因素是降水输入、植株水分消耗以及与土壤水分蒸发有关的环境因子,由于所选的同一林龄的梭梭生长状况和空间构型一致,故视其生理耗水量和穿透雨量的差异可不计,则土壤含水量的差异主要是由于蒸发量的变化引起,而影响土壤蒸发的主要因素是结皮状况和近地表的风速,对结皮和近地表风速进行测定。 (1) 结皮测定。除人为和动物干扰的地方有破损外,25 a林龄的林地内结皮发育较为完整。在每株梭梭冠下各选取5个15 cm×15 cm样方,用土铲和镊子获取结皮层,用数显游标卡尺测定结皮厚度。 (2) 近地表风速测定。在同一风力下,使用NK4 500手持气象站对梭梭冠下10和100 cm高度处的风速进行同步测定,瞬时风速采集时间间隔为2 s,采集时间为1 h。

1.2.4数据处理与分析采用SPSS Statistics V21.0和Excel软件对数据进行统计分析和作图。

2 结果与讨论

2.1梭梭冠下土壤含水量及其影响因素

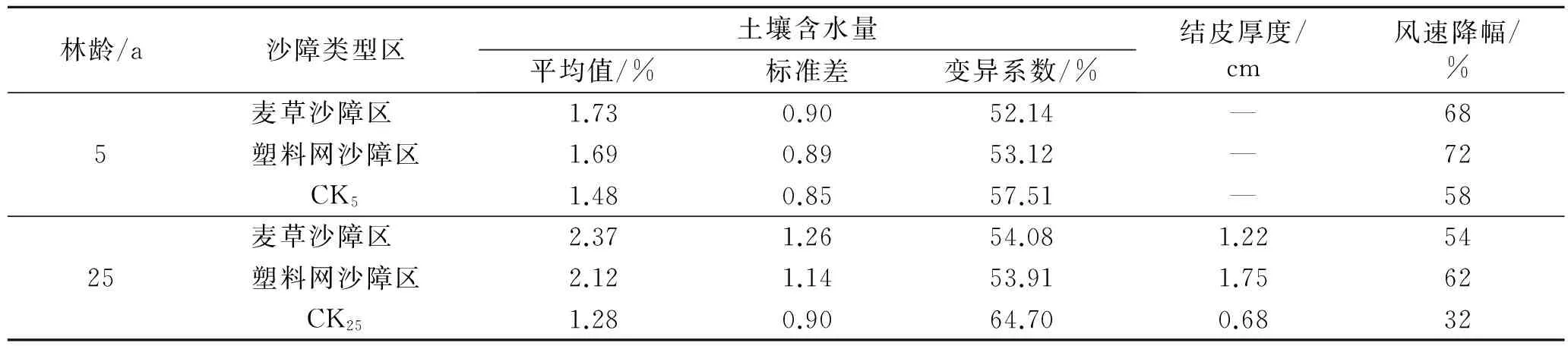

表1为不同林龄、不同类型沙障布设区梭梭冠下0—50 cm土层平均土壤含水量及主要影响因子值。由表1可知,麦草沙障和塑料网沙障布设后,5 a林龄和25 a林龄的梭梭冠下0—50 cm土壤含水量均有所提高,相比之下,沙障对25 a林龄的梭梭冠下土壤水分状况的改善作用更为明显,土壤平均含水量分别比对照(CK25)高出了1.09%和0.84%,这可能与25 a林龄的梭梭生长缓慢、耗水量较低有关,实地调查也表明,25 a林龄的梭梭生长不良,枯稍率高达40%~50%。依据马全林等[2]的研究,土壤水分是影响人工梭梭林最关键、最直接的生态因子,风沙土土壤含水量介于0.82%~1.30%时,梭梭林处于退化状态,高于1.30%时,梭梭生长正常。因此,沙障的布设对退化梭梭林的恢复将起到一定的促进作用。另外,从土壤含水量的空间变异系数看,沙障区均低于对照区,说明布设沙障在一定程度上弱化了土壤水分空间分布的差异性。

结皮是荒漠、半荒漠地区形成的土壤表面层状结构,沙面结皮的形成是沙土固定的重要标志。在结皮形成初期,沙障为粉粒物质和有机质的积累提供了有利条件,从而加快了沙面结皮的形成进程[9-10],而结皮的形成对降水量少、风大、气候干燥的荒漠地区而言,即起到阻止雨水入渗的作用,又对下层土壤水分的蒸发起到了抑制作用[12-14],二者的收支差额则决定了结皮对土壤水分状况的改变方向。从结皮厚度测定结果(表1)来看,在25 a林龄的梭梭林内,麦草沙障区和塑料网沙障区结皮厚度均明显大于对照区(CK25),这使得降水入渗更为浅层化,降水过后,水分多被保持在结皮层,并在干旱多风的气候条件下很快蒸发,但因研究区降雨次数和降雨量均较少,结皮长期处于干燥状态,下部土壤毛管作用弱而使得已经到达下层的土壤水很难向土壤表层输送,从而降低了下层土壤水分的汽化率,起到了保水的作用。而5 a林龄的梭梭冠下土壤含水量虽然也有一定程度的提高,但因尚未形成结皮阻隔层,故降水易于入渗也易于蒸发,使得总体上土壤含水量提高幅度较小。

风是水平流动的气流,其流速是影响地表土壤水分蒸发的关键因素。沙障布设后,梭梭林内近地表气流受障体的切割和阻挡,能量消耗而使风速降低。从表1可知,两种沙障区100 cm高度处至10 cm高度处的风速降幅相对于对照区均有较大幅度的增加,这与土壤含水量的提高具有一致性,说明沙障的遮蔽作用可降低近地表风速,从而起到了减少土壤水分蒸发的作用。风速降低对梭梭林土壤含水量的这一影响还可从马全林等[3]对退化梭梭林的恢复试验中得到佐证。

表1 梭梭冠下平均土壤含水量及主要影响因子值

注:土壤含水量是冠层覆盖区所有取样点的平均值。

2.2梭梭冠下土壤含水量的空间变化

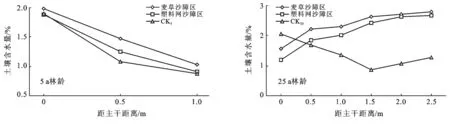

2.2.1土壤含水量的水平变化对雨养梭梭林而言,降雨量的多少以及冠层和地被物层对雨水的截留状况共同决定了土壤水分的输入量。对降雨再分配的研究表明,受冠层水平结构影响,实际到达土壤层的穿透雨量将随着与主干距离的增大而增大[15]。因此,就降水输入而言,与梭梭主干距离越远,补给给土壤的雨水量就越多,土壤含水量应该越大。然而,受蒸发、水分侧渗以及根系利用的多重影响,梭梭冠下土壤水分的水平分布格局将变的更为复杂。从图1可知,在5年生幼年梭梭林内,两种沙障布设区和对照区(CK5)的梭梭冠下土壤含水量均随着与主干距离的增大而减小,这与杨艳凤等[5]对古尔班通古特沙漠原生梭梭根区土壤水分变化特征的研究结果一致,即梭梭根区存在“湿岛效应”。但在25年生中年梭梭林内,对照区(CK25)主干基部0—50 cm的平均土壤含水量最高,为2.04%,随着与主干距离的增大,土壤含水量降低,距主干1.5 m处的土壤含水量最低,仅为1.5%,1.5 m以外呈升高趋势,即出现了先降后升的变化过程。而沙障的布设使这一分布格局发生显著变化,土壤含水量除了在主干基部比对照区略低之外,其余各处均高于对照区(CK25),且两种沙障均表现为沿径向单调递增的趋势,递增幅度随着与主干距离的增大而减小,冠缘2.5 m处的土壤含水量达到最大,整体上表现为与“湿岛效应”截然相反的“干岛效应”。

图1 不同林龄梭梭林冠下土壤含水量水平分布

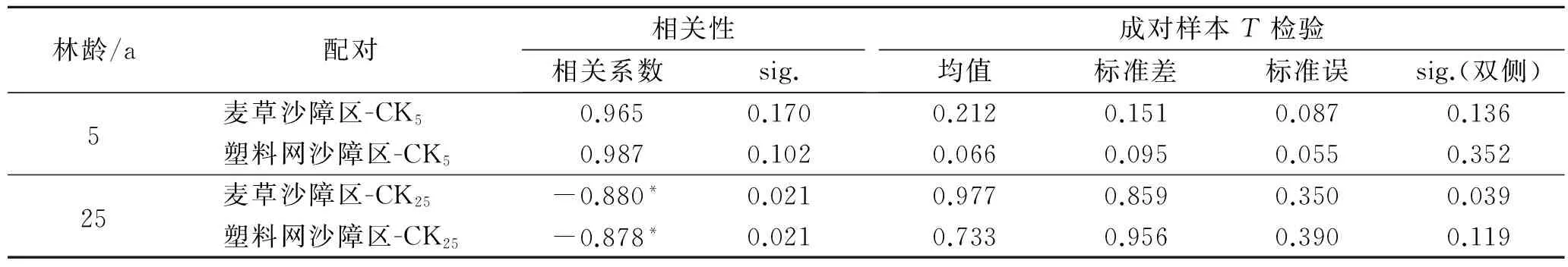

从相关系数可知(表2),在量上,5年生幼年梭梭冠下土壤含水量的水平分布在两种沙障布设区与对照区间的相关性均不显著;而25年生中年梭梭冠下土壤含水量的水平分布在两种沙障布设区与对照区间均呈显著负相关(p<0.05),成对样本T检验表明麦草沙障对距离梭梭主干不同距离处的土壤含水量具有显著影响(p=0.039<0.05),而塑料网沙障对此影响不显著(p=0.119)。

表2 土壤含水量水平分布的相关性分析与成对样本T检验

注:*表示在0.05水平(双侧)上显著相关; 成对样本T检验是在95%置信水平上。

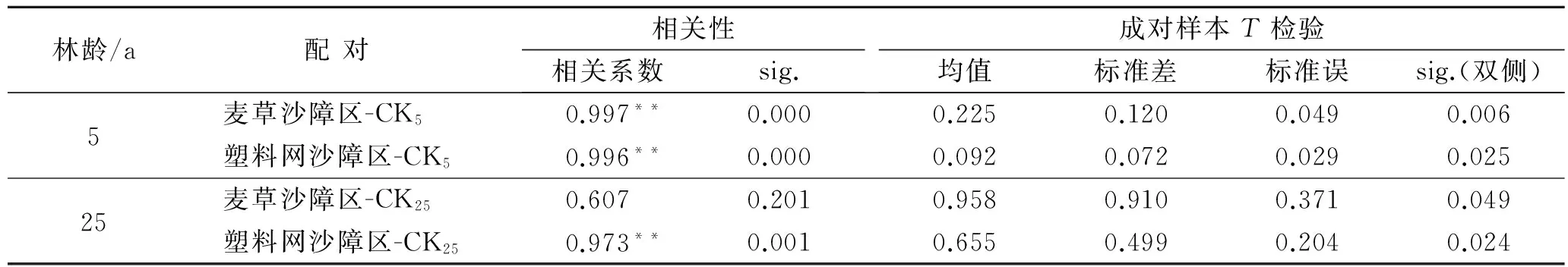

2.2.2土壤含水量垂直变化从土壤含水量的垂直分布格局(图2)来看,不同立地类型下的梭梭冠下土壤含水量随深度变化均呈先增大后减小的趋势。沙障布设对5 a林龄的梭梭冠下土壤含水量垂直分布格局的影响不显著,而对于25 a林龄的梭梭而言,其冠下除表层0—5 cm的土壤含水量差异不明显外,其余各层的土壤含水量在沙障布设区均高于对照区(CK25)。在峰值上,塑料网沙障布设区梭梭冠下的土壤含水量最大值出现的深度与对照区(CK25)一致,均在10—20 cm土层处,而麦草沙障内梭梭冠下的土壤含水量最大值下降至30—40 cm处,说明麦草沙障在增大土壤含水量的同时还改变了土壤水分的垂直分布格局。对雨养梭梭而言,土壤水分分布深度会影响不同土壤层的根系水分利用效率,梭梭的侧根及毛细根出现深度一般在35 cm以下,因此,麦草沙障的布设有利于梭梭浅层根系对土壤水分的利用。

图2 不同林龄梭梭林冠下土壤含水量垂直分布

表3为土壤含水量垂直分布的相关性分析与成对样本T检验结果。相关系数表明(表3),除25 a林龄的梭梭冠下土壤含水量的垂直分布在麦草沙障区与对照区无显著相关性外,其余均在0.01水平上显著正相关;成对样本T检验说明两种沙障对梭梭冠下各层土壤含水量均具有显著影响。

表3 土壤含水量垂直分布的相关性分析与成对样本T检验

注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关;成对样本T检验是在95%置信水平上。

3 讨论与结论

沙障布设后,地表结皮逐渐发育,近地表风速降低,在此作用下,5 a林龄和25 a林龄的梭梭冠下0—50 cm土壤含水量均有所提高,且对25 a林龄的梭梭冠下土壤水分状况的改善作用更为明显,这应该与不同林龄梭梭的耗水特征有关。5年生幼年林的地上生物量相对于25年生中年林要少很多,但相比之下,幼年林生长旺盛、枯稍率低、新生枝数量多,且根系分布较浅,故其生理耗水和蒸腾作用消耗了浅层土壤中较多的水分,使其土壤含水量在同一固沙措施下增加幅度小于中年林。

从土壤含水量的空间分布格局上看,5 a林龄的梭梭冠下土壤含水量在沙障布设区仍表现为与对照区相同的“湿岛效应[5]”,沙障对土壤水分在水平方向分布格局的影响不显著;与此相比,沙障明显改变了25 a林龄梭梭冠下土壤水分的水平分布格局,使其土壤含水量表现为沿径向单调递增的变化趋势。在垂直变化上,两种沙障对5 a林龄和25 a林龄的梭梭冠下各土层土壤含水量均具有显著影响,其中,麦草沙障在增大土壤含水量的同时还使土壤含水量最大值下移,这与隐蔽在沙土层中的麦草的水分存储和输导作用有关。麦草沙障为半隐蔽式沙障,埋入沙土中的麦草作为有机质,在土体中经微生物作用后部分转化为腐殖质,腐殖质具有胶体性质,可吸附作为极性分子的水分子,起到了对雨水的存储作用,存储的水分子在解吸时向下部土层补给,故出现了土壤含水量最大值下移的现象,而塑料网沙障为低立式沙障,布设时塑料网均置于沙土层之上,在使用过程中即使下部塑料网可能被拦截的流沙所埋,但因塑料不具有麦草的生物学特性,故对水分的垂直分布格局没有明显影响。

[1]马瑞,王继和,屈建军,等.1960—2005年民勤典型绿洲—荒漠过渡带景观格局与动态[J].应用生态学报,2010,21(3):714-722.

[2]马全林,王继和,朱淑娟. 降水、土壤水分和结皮对人工梭梭(Haloxylonammodendron)林的影响[J].生态学报,2007,27(12):2057-2067.

[3]马全林,王继和,刘虎俊,等.机械沙障在退化人工梭梭林恢复中的应用[J].干旱区研究,2005,22(4):526-531.

[4]孙涛,刘虎俊,朱国庆,等.3种机械沙障防风固沙功能的时效性[J].水土保持学报,2012,26(4):12-16.

[5]杨艳凤,周宏飞,徐利岗.古尔班通古特沙漠原生梭梭根区土壤水分的变化特征[J].应用生态学报,2011,22(7):1711-1716.

[6]宋春武,蒋进,付恒飞,等.古尔班通古特沙漠人工林土壤水分及其影响因素[J].干旱区地理,2009,32(5):704-710.

[7]蒋进,王雪芹,雷加强.古尔班通古特沙漠工程防护体系内土壤水分变化规律[J].水土保持学报,2003,17(3):74-77.

[8]吴正.风沙地貌与治沙工程学[M].北京:科学出版社,2010.

[9]方海燕,屈建军,俎瑞平,等.防沙工程的结皮效应研究[J].水土保持学报,2005,19(2):17-20.

[10]乔宇,徐先英.干旱荒漠区物理结皮的土壤水文效应[J].中国农学通报,2015,31(7):206-211.

[11]李守中,肖洪浪,宋耀选,等.腾格里沙漠人工固沙植被区生物土壤结皮对降水的拦截作用[J].中国沙漠,2002,22(6):612-616.

[12]徐先英.石羊河下游绿洲荒漠过渡带典型固沙植被生态水文效应研究[J].北京:北京林业大学,2008.

[13]付广军,廖超英,孙长忠.毛乌素沙地土壤结皮对水分运动的影响[J].西北农林学报,2010,25(1):7-10.

[14]刘立超,李守中,宋耀选,等. 沙坡头人工植被区微生物结皮对地表蒸发影响的试验研究[J].中国沙漠,2005,25(2):191-195.

[15]马瑞,刘贤德,肖洪浪,等.祁连山区甘青锦鸡儿灌丛单株的穿透雨分布特征[J].林业科学,2015,51(7):136-141.

Influence of Sand Barriers on Shallow Soil Moisture Under Canopy of Rain-fedHaloxylonAmmodendronForest with Different Ages

MA Rui1, ZHAO Jinmei1, MA Yanjun1, WEI Linyuan2, SU Yongde1

(1.ForestryCollege,GansuAgricultureUniversity,Lanzhou,Gansu730070,China;2.GansuDesertControlResearchInstitute,Lanzhou,Gansu730070,China)

[Objective] By analyzing the changes of soil water content beneath the canopy of rain-fedHaloxylonammodendronforest in which sand barriers were established, this paper aimed to provide theoretical basis for evaluating the ecological functions of sand barriers as well as forecasting the growth and development situation of theHaloxylonammodendronforest. [Methods] Two sites of 5 and 25 years oldHaloxylonammodendronforests were selected to establish wheat straw and plastic net sand barriers. Wherein, soil water contents of 0—50 cm depth, crust thickness, near-surface wind speed beneath the canopy were measured and analyzed. [Results] Under the influence of sand barriers, soil water contents of 0—50 cm increased, air flow velocity in near-surface decreased and the formation of crust was speeded up. The sand barriers had no significant influence on the spatial distributional pattern of soil water contents beneath the 5 years oldHaloxylonammodendroncanopy. Whereas, “dry island effect” was observed for the 25 years oldHaloxylonammodendroncanopy, i.e., soil water contents decreased monotonically with the distance decreasing from the tree trunk. Soil water content in the vertical profile between plastic net sand barriers area and contrast area had a significant correlation(p<0.05), while had no evident correlation between wheat straw sand barriers area and contrast area. The depth with biggest soil water content in wheat straw sand barriers area descended to 30—40 cm. [Conclusion] Establishment of sand barriers had somewhat acceleration effects on the recovery of degeneratedHaloxylonammodendronforest, it was more obvious for the middle age forest than the young forest with regard to the effect on soil water.

sand barriers; rain-fedHaloxylonammodendronforest; shallow soil water

2016-01-28

2016-02-20

国家自然科学基金项目“基于土壤水分承载力的防风固沙林密度配置格局与防护效应”(31460221); 甘肃省自然科学基金项目“防风固沙林密度非均匀配置格局与防护效益风洞实验研究”(1506RJZA016)

马瑞(1977—),女(回族),甘肃省平凉市人,博士,讲师,主要从事荒漠生态研究。E-mail:mr031103@126.com。

A

1000-288X(2016)04-0138-05

Q945.7