《论语》英译史中宗教性、哲学性与文学性互动关系变迁*

2016-10-10

在《作为文本的翻译》(Translation as Text)一书中,艾伯特·纽伯特(Albert Neubert)和格雷戈里·M.施里夫(Gregory M. Shreve)提出了翻译的“文本性”(textuality)这一概念:“文本性指的是文本之所以被认作是文本的一套复杂的特征。文本性是一个复杂的语言客体在反映一些社会和交际规约时所具备的特征。这些规约的运作在文本表层可识别的语言形态中被体现出来。文本性也可以看成是译者试图在目标语中引发的‘文本性’(textness)情状。”①Albrecht Neubert & Gregory M. Shreve, Translation As Text. Kent: Kent State University Press, 1992, pp.69-70.具体来讲,翻译的文本特性有七个方面:意向性(intentionality)、接受性(acceptability)、情势性(situationality)、信息性(informativity)、连贯性(coherence)、紧密性(cohesion)和互文性(intertextuality)。②Ibid., p.15.这七个要素都是文本性的规定性特征,也是翻译的决定性特征。对翻译文本的考察可以借助这几个文本性特征来进行,尤其是前四个特征更加能够说明源语文本在翻译的过程中所经历的嬗变。据此,本研究将从翻译的文本性出发,历时性地考察《论语》的英译本围绕宗教性、哲学性和文学性所发生的三种文本性之间互动关系变迁。

一、《论语》的文本性定位

20世纪70年代,美国学者赫伯特·芬格莱特(Herbert Fingarette)出版了专著《孔子—即凡而圣》(Confucius — the Secular as Sacred)。从书名不难看出,芬格莱特将孔子描述成“即凡而圣”,也就是说孔子兼具世俗性和宗教性两种身份特征。从英文的书名可以判断出,孔子的世俗性占主导,宗教性为辅。但是从中文的译名来看,孔子的终极性特征是“神圣性”,这一特征是经过凡俗的历练获得的。比较而言,2008年由中华书局出版的刘殿爵英译、杨伯峻今译的《论语》则被称作是中国人的《圣经》,强调的是它的宗教性。不过,无论哪种身份占据主导地位,孔子的双重身份是毋庸置疑的,这种身份的确立又主要是从《论语》这一语录体文本判断出来的。从某种意义上讲,世俗性的面向就是海德格尔所谓的“在世”的面向,也就是哲学性的面向,所以无论是《论语》还是孔子本人的双重特征都体现在宗教性和哲学性这两个特性的互动和胶着上面。这样,对《论语》的文本性定位也就出现了摇摆的现象:

借用一个吊诡的表达方式,儒家既不是一种哲学又不是一种宗教,正因为儒家既是哲学又是宗教。如果仅把儒家当作一种哲学,一种理智的思辨,一种纯智的解析,一种逻辑的争论,一种思想的厘清,那么儒家的体验精神就会被忽略了;如果仅把儒家当作一种宗教,一种直觉的体验,一种灵魂的信仰,一种绝对的皈依,一种感情的超升,那么儒家的学术精神就会被贬低了。①杜维明:《迈进“自由之门”的儒家》,北京:北京大学出版社,2013年,第25—26页。

那么应该如何看待《论语》既有宗教性又有哲学性的双重文本性特征呢?杜维明认为这两种文本性应该兼顾,做到平衡,不能偏颇:“儒家的哲学思辨不应变成观念的游戏,也不应变成玄学的戏论,因为儒家哲学的思辨是‘实学’,是要在具体生命的气质变化中表现出来的。儒家的宗教体验不应变成盲目的信仰,也不应变成反理智的迷信,因为儒家的宗教体验,借用熊十力先生的名词,是‘证智’,是要在人性的智慧关照下成就人伦社会的圣贤大业的。这种‘极高明而道中庸’的体验哲学或智性宗教—也就是‘宗教—哲学’(Religio-philosophy)。”②同上,第26页。立足当下对《论语》的解读,无论这一解读有着怎样的意向,都应当兼及它的双重特性。对该文本的翻译解读也不例外。

纵观《论语》的英译史,它的宗教性和哲学性的双重特性的关系及其平衡经历了很微妙的变化过程。在传教士时期,理雅各在处理“God”这一耶教最高神的时候曾有过游移不定:是选择源自“帝出于震”(《易》)中的“上帝”来翻译,还是用“神”来翻译。“理雅各庆幸从儒教经典作客观探究后,终于确定中国人之‘上帝’为真‘God’。理雅各宣称,如放弃‘上帝’为‘God’译名,在切割与中国人之共感交鸣。复鉴于‘上帝’至高无上,理雅各认为如以‘神’取代,必将贬低其理念。”③龚道运:《近世基督教和儒教的接触》,上海:上海人民出版社,2009年,第159—160页。可见,理雅各当时将儒家思想同基督教等量齐观,将其视为与基督教一样具有宗教特质。这也同样说明,理雅各的翻译解读更多的是注重《论语》文本的宗教性的一面。

无怪乎,理雅各以传教士的身份时时衡量儒家典籍。孔子的《论语》首当其冲会接受他用西方宗教标准的审视。他试图从两个方面来否认《论语》的宗教性,但他的这两个反证恰恰证明了《论语》具有宗教的规定性特征,尽管这些特征并不一定与西方宗教的特质完全吻合。理雅各认为,《论语》没有提及“上帝”即为缺乏所谓人格神的在场。但实质上,“天”在《论语》中就是作为人格神的代称出现的。在“天厌之” “天丧之” “畏天命”等等这些表述中,“天”都具有人格神的特征,这与它的对译词“Heaven”有着相同的用法。“依耶教,Heaven为上帝居所,而隐指上帝为言。”④同上,第181页。至于理雅各怀疑《论语》具有宗教性的第二个理由,即质疑鬼神存在并只是形式性地实施祭祀仪式,因此认为人死后无法获得救赎升入天堂,这一点确与耶教强调来世的救赎性有所出入。但是,孔子的思想更为注重入世的“成圣”,认为人应该在现世多下工夫,最后达至“完人”的境界。在这一点上虽然与基督教有所出入,但并未在质上影响儒家思想的宗教性。以下将主要以宗教的规定性特征为核心,对《论语》英译史中的宗教性、哲学性和文学性三者关系的变迁予以审视和考察。

二、作为“绝对者”的“天”的翻译

首先,《论语》文本的宗教性体现在“绝对性”实体的存在。罗德尼·L.泰勒(Rodney L.Taylor)给宗教下了这样一个定义:“正如我们所暗示的那样,宗教涉及被认为是绝对(Absolute)之物。”⑤Rodney L. Taylor, “The Religious Character of the Confucian Tradition,” Philosophy East & West. Vol. 48, No. 1, 1998, p.83.与形而上学意义上的“绝对”不同的是,“被识别为‘绝对’的某物是宗教之所以成为宗教的条件。这也就是说宗教必须有一个被认为是有着‘绝对’之特性的终点。这一范畴被命名为很多不同的东西:上帝、精神、道、大地、理、神和力量的具体指谓—这个名单是罗列不完的。”①Ibid., pp.83-84.如果“绝对”或“绝对者”缺席了,那么宗教就失去了成为宗教的条件,或是失去了所谓的“宗教能力”(capacity for religion)。“也就是说,宗教根据我们以宗教方式接近‘绝对’的程度潜在性地在场着。”②Ibid..

以此看来,“绝对者”的在场决定着宗教性的在场,《论语》文本的宗教性特质也同样取决于“绝对者”的在场。在泰勒所罗列的“绝对者”中,“上帝”“道”“理”“神”都出现在《论语》文本中,决定了该文本的宗教性特质。但决定《论语》作为宗教文本属性的更为重要的一个“绝对者”则是“天”。“为了发现使该传统具有宗教性的东西就需要能够在该传统中识别被认为是‘绝对者’的某物,也就是终点和目标,在它之外别无他物,它会成为意义的来源以及个体和社会的动机。”③Ibid., pp.87.

“众所周知,《论语》中与宗教问题最为相关的段落是‘天’(天,也拼写成t’ien,一般译作‘Heaven’)在其中扮演显著角色的段落。”④Robert B. Louden, “ ‘What Does Heaven Say?’: Christian Wolff and Western Interpretations of Confucian Ethics,” Confucius and the Analects: New Essays. Van Norden, Bryan W.(ed.). 2002, p.76.“天”这一“绝对者”的在场对《论语》的宗教性至关重要,是这一文本具不具备“宗教能力”的关键标志。早在耶稣会士时期,对“天”的认识就存在两极态度:有的耶稣会士或传教士怀疑甚至并不认为在汉语中有像基督教中“上帝”的对等词;而利玛窦这位在中国进行耶稣会士传教活动的先驱则认为可以在中国文化中为“God”找到两个对等词,其一是“上帝”,其二就是“天”。⑤Ibid.,p.77.这也同时说明了在中国文化中,特别是儒家思想也有着西方宗教的宗教性特征。杜维明也承认,即使新儒家思想也带有相当程度的宗教色彩:“用神学语言来讲,即使新儒家并不信奉有时被描述为‘全部他者’的超验的人格上帝,但他们信仰终极之善和包罗万象的人性的神性,这些都是由‘天’发布下来通过心的有意识和良知活动获得完全实现的。”⑥Tu Wei-ming, Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation. New York: State University of New York. Philosophy.1985, p.132.那么,既然如此,对“天”的翻译处理就会影响到《论语》译文文本的宗教性色彩的浓淡和“宗教能力”的强弱。在《论语·阳货》中就有一段关于“天”的对话:

表1

表1中三个译本中对“天”的英译发生了从对译到释义再到音译的变化,这个变化说明了从最早期的理雅各有意地将“天”对应为“Heaven”,让其附着上西方的宗教色彩,到陈荣捷用括注的方式刻意地将“天”与“Heaven”区分开来,再到安乐哲和罗思文将其音译为一个完全区别于“Heaven”的概念,带给文本的宗教性色彩也逐渐被置换为哲学性色彩。当然,这一变化体现了同三位译者根据所处的不同的时代、地域的境况(situationality),从而相应地为了实现译文在具体受众中的可接受度(acceptability)而在翻译的意向性(intentionality)上也进行了相应的调整,最终提供了不同的信息量和信息质(informativity)。

三、宗教场域的表征者“敬”的翻译

既然“天”被确立了作为“绝对者”的地位,对这个“绝对者”就要奉行一种宗教性的仪式,这个仪式就是“礼”。在行“礼”的过程中,人们要采取一种敬畏的态度来面对“绝对者”。那么,在《论语》中这个态度就是“敬”。个体的“敬”的程度就是个体身上所体现出的宗教性(religiousness)的程度。“人们会不同程度地体现出宗教性(religiousness)。宗教性和非宗教性的不同主要取决于围绕作为个体生活意义范畴的‘绝对者’有没有建立起来。”①Taylor, op.cit., p.86.而这一“绝对者”范畴在个体生活中的建立标志就是“施礼以敬”。因此,“礼”为宗教性表征之一。在行礼的过程中行礼者就表现出“敬”的态度,这一态度是有对象性的,那么这个对象性是一个具有宗教意味的“绝对者”。“对于儒家来讲,礼本身对于整个传统来讲成为了深远的、中心性的概念和践行对象。”②Ibid..伴随着“礼”,“敬”的态度也至关重要:“然而,更为重要的是,将‘礼’这个概念延伸下去就会把宇宙视为有序、有结构性,也就是说,是‘礼仪化’的,‘礼仪化’的方式是要求个体以礼或敬做出反应。这个态度据说类似于宗教表达的一种形式,因此具备了宗教维度。”③Ibid..

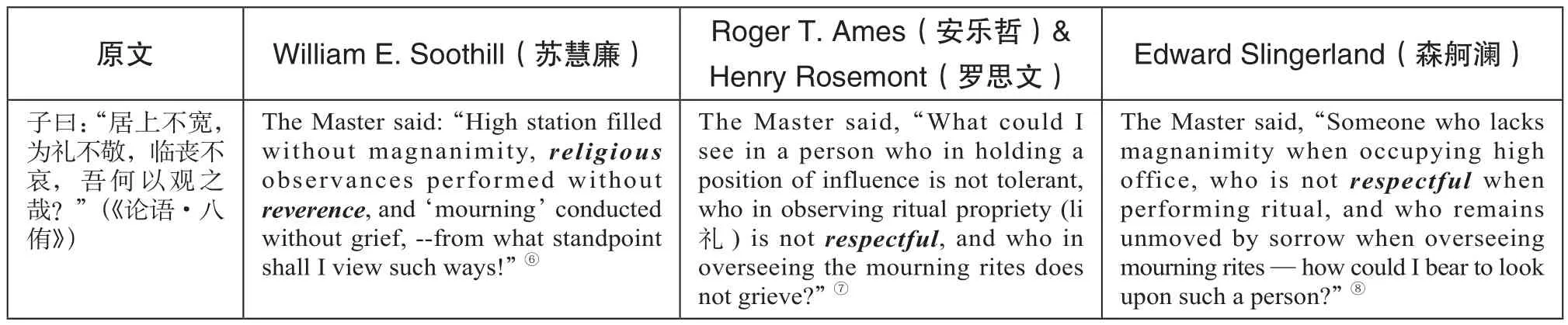

《论语》之所以具有宗教性的文本特征,其中一个原因是“敬”的态度为这个文本预设了“宗教场域”(religious setting)。所以,泰勒认为,“‘敬’被译成“seriousness”还是“reverence”,是区分宗教性场景和非宗教性场域的基础。”④Taylor, op.cit., p. 97.这样看来,“敬”的英译处理也会影响到《论语》英译文本的宗教性特征,也是译文宗教性特征浓淡的风向标。所以,在泰勒看来,“毫无疑问,‘敬’是儒教信奉者的宗教性反映或态度的更为显著的标志物之一。”⑤Taylor, op.cit., p.86-87.既然如此,我们不妨对比一下下面三个英译文对“敬”字的翻译处理:

表2

表2的三个译文中只有苏慧廉(跟理雅各基本属于同一时代)将“敬”译为“reverence”,其他两位都译为“respectful”。这表明理雅各认为有个“绝对者”需要加以“敬”的关注。“一个人采取‘敬’的态度说明了对待这个客体的观看方式之不同。”①Taylor. op.cit., p.87.不仅观看方式不同,同时也说明施以“respect”的受关注对象和施以“reverence”的受关注对象是不同的。前者是德高望重的人,而后者是一个高山仰止、景行行止的“绝对者”。“如果一个人关注的对象是一个具有宗教性的对象”,那么他的态度也是宗教性的,也可以说在这种情形下‘敬’(reverence)也就被表现了出来。”②Ibid..在译文中出现了“reverence”而不是“respectful”就说明宗教性的在场,也就说明存在着神圣的场域,因为“不是敬的状态产生了神圣的域场,而是确认了这一域场的存在。”③Ibid..这也同时说明了后两个译文这种“神圣场域”的缺席,从而导致了文本的宗教性程度的降低。

四、人际关系还是天人关系:翻译中对“超越性”的体现

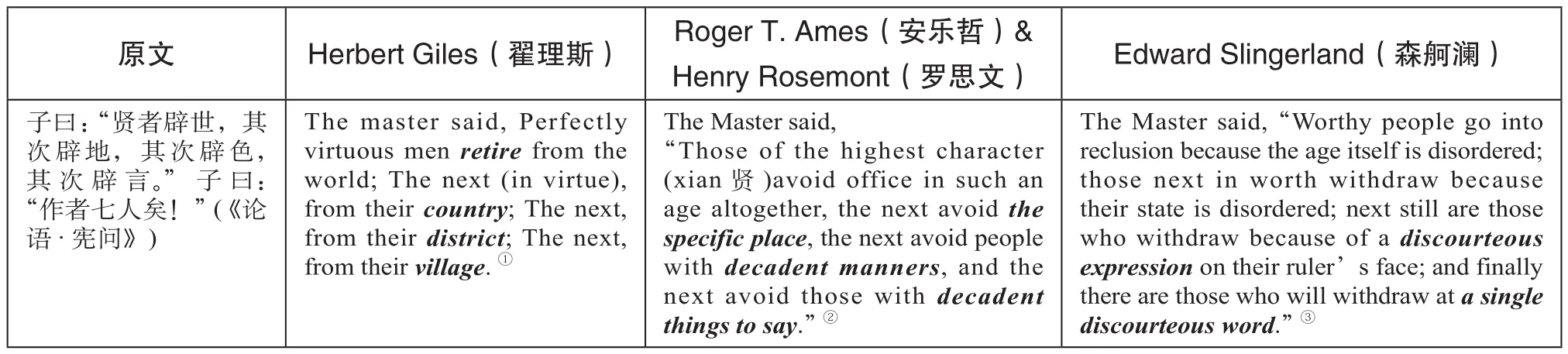

虽然《论语》注重人伦日常,但并不固守在人际关系上,无论是孔子还是其弟子都有强烈的超越意识,这种超越意识就是宗教意识,就与天人关系有着密切的关系。“‘天’尽管借自于一个早期被赋予了外在的上帝宗教权威的时代,但是对于儒家的追随者来讲却被重新转译为个体和社团的道德属性的核心原则。在这个意义上,‘天’在儒家思想的语境中被重新生成,这个儒家思想被首先定义为具有人文主义的教化内涵,而不是‘超越性’的教化内涵。”④Taylor. op.cit., p.88-89.尽管孔子注重人伦,但是作为个体的人如果仅仅将自己局限在与他人的关系上就无法实现对自我的超越。他必须将自己放置在同“天”的关系上。“天”这个绝对者就是为了实现自我超越而要抵达的目的地。所以,“人”必须要出走,去奔向“天”这个“绝对者”。相比之下,“成仁”是容易的,因为“仁”的绝对性比“天”要弱,因此离“人”也近:“子曰:‘仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。’”(《论语·述而》)人要切近“天”这个“绝对者”就必须奔向远方,就必须“出走”,踏上“天路”,而“出走”有着浓重的宗教意味。《圣经》中有“出埃及记”,英语中表达“离散”的“diaspora”也有着深重的宗教意蕴在里面。《论语·宪问十四》中的“辟”字就有“出走”之意。其中还有“色”和“言”两个字。翟理斯(Herbert Giles,1845—1935)在翻译中将这两个字分别通假为“邑”和“阜”。虽然很难断定翟理斯将“色”看成是“邑”的通假字、将“言”看成是“阜”的通假字背后的真正动机是受中国小学的影响,抑或是有着宗教动机,这种对原文校改后进行翻译的客观结果则让译文带上了宗教色彩,说明贤者或圣者的境界不在空间上的近处,而是在遥远的他乡或“彼岸”,只有离开世俗的“此处”才能抵达神圣的“彼处”。相比较而言,另外两个译者没有对“色”和“言”进行校改,而是保留了这两个字作为“神色”和“言语”的意思,纯粹表达了人际关系而不是天人关系,伦理哲学意味浓厚,而宗教意味淡薄。翟理斯通过校雠赋予了译文更强烈的宗教意识之外,其哲学意味也同样兼具。此外,他的译文还袭用了原文的排比句式,应和了原文的“文心”和“文式”,与原文有着类似的文采。

表3

五、“成圣”:原文的结果和译文的过程

人人之际还是天人之际是界定《论语》是世俗性文本还是宗教性文本的标志。如果一个人力图将自己放置在人际关系中,所契合的是《论语》的“仁”的理念。如果一个人追求一种超越人际关系的天人关系,那么就意味着他有着更高的“朝向”。在《论语》中识别出作为“绝对者”的“天”之后,认识人与这个“绝对者”的关系也至关重要。宗教就是“一种朝向终极转化的方式。”④Taylor op.cit., p.90.而这个终极的目的就是“天”。所以,《论语》的宗教性也理应体现在是否存在个体的人朝向这个“终极”的转化过程。“该传统观的宗教根源是它的‘绝对性’以及救赎能力或转化能力。这两者在用宗教来定义这个传统时候都是必需的。于是这一传统本身成为了终极转化过程借以发生的手段。圣人形象成为这一传统的典范的程度就是这个传统提供终极转化过程的程度。”⑤Ibid., p.93.

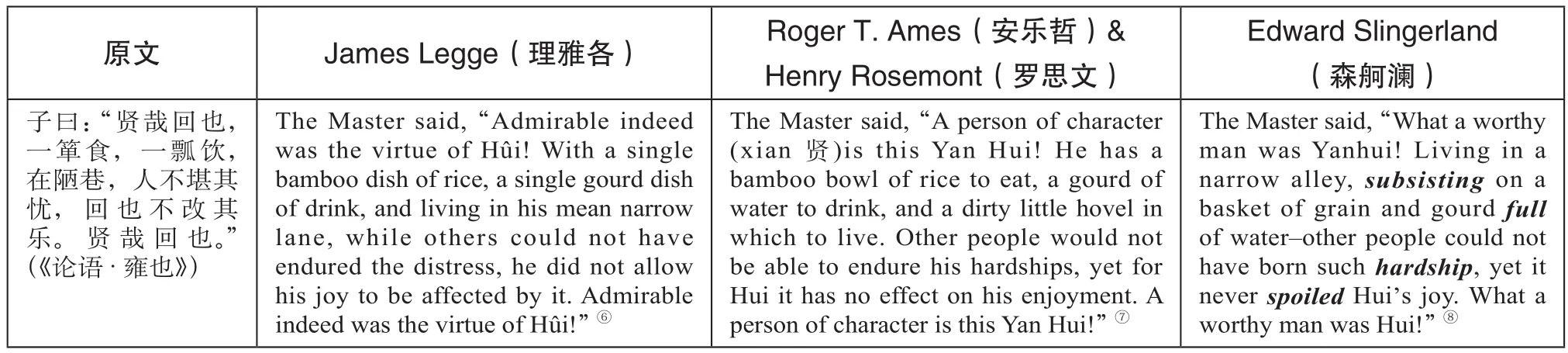

从人际关系这个层面讲“转化”,作为个体的人最终目的是“成人(仁)”;而在天人关系这一层面上讲,作为个体的人最终要“成圣”。在《论语·雍也》中,孔子夸赞颜回:“贤哉回也!”,说明颜回已经达到了“成圣”的状态(sagehood)。之所以不是“成仁”的状态,是因为“人不堪其忧”,世俗之人是无法承受这种“成圣”状态下的清苦的,呼应了孔子自己的理想存在状态:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐在其中”(《论语·述而》)。

表4

在森舸澜的翻译中,译者使用了“subsist on”“hardship”以及“spoil”这样的大词,与原文简约的风格相去甚远,甚至使用了“full”这样的词抵触了颜回的朴素的生活方式。这样就弱化了原文的宗教色彩,因为这种翻译取向违背了马礼逊关于《圣经》的翻译原则:

在我的翻译中,我研究了忠实、清晰和简约。我喜欢用普通的词语,不喜欢用罕用的和古雅的词语。我避免使用技术性的用词,它们常常出现在异教徒的哲学和宗教中。我宁愿被认为是粗俗的也不愿被看作是难懂的。在一些晦涩的段落中我使用被我所能接触到的最严肃、最虔诚和最不古怪的圣贤们达成共识的意义……①转引自Honey, op.cit., p.175.

同时,译文的宗教性的弱化又伴随着哲学性的强化。原文和理雅各的译文描写的是颜回“成圣”的状态,是他经过精神历练和生命体验后获得的结果。相比较而言,安乐哲、罗思文和森舸澜的译文都使用了动词:“eat”“drink”“live”和“subsist”。这两个译文所呈现的已然不是“成圣”的结果,而是“成圣”的过程。这与怀特海的过程哲学不谋而合。过程哲学认为,“在一个动态世界里,凡事物离不开过程。既然实体之物变化,它们的本质就必须包含促使内在发展的动力。在一个动态世界里,过程比事物更基本。因为实体之物从世界变化的进程中出现和离去,过程优先于事物。”②Nicolas Rescher, Process Metaphysics: An Introduction to Process Philosophy. New York: State University of New York Press.1996, p.28.在后两个译文中,动词的使用凸显了“成圣”的过程性,弱化了单纯由名词或名词词组传达的“成圣”结果。安乐哲在翻译中国经典的时候所表现出来的过程哲学的影响可以在他的“翻译中国哲学”(“Translating Chinese Philosophy”)一文中得到印证。③Roger T. Ames, “Translating Chinese Philosophy,” An Encyclopaedia of Translation. Chan Sin-wai & David E. Pollard, (ed.),2001, p.731-746.他用《中庸》中的“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”来说明“性”并非是先天给定(the genetically given),而是经过存在性的、历史性的和文化性的一系列过程之后形成的。相比较之下,其中的“道”和“教”更具有过程性。他于是将这一句话译为:

The constitutive relationships between human beings and their world are what is meant by the nature and character of human life;according with and developing this character is called making one’s way; and the shaping of one’s way is called learning.④Ibid., p.744.

译文用“constitutive”“develop”“making one’s way”“shaping”等等加强这一陈述的过程性特征,暗合了过程哲学的其中一个理论前提:“偶然性、显现、新奇、创造性是形而上学理解的基本范畴。”⑤Nicolas Rescher, Process Philosophy: A Survey of Basic Issues. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000, p.6.因此,安乐哲和罗思文对颜回的“成圣”状态的过程化处理也就不难理解了。

六、圣心、道心和文心:翻译能否实现三心合一

除了宗教性和哲学性之外,《论语》的文本性还会落实在文学性上面,会释放出文学的用意和艺术的追求。《论语》的文学性无论同宗教性的关系还是同哲学性的关系都与宗教性和哲学性的关系有着根本性的区别。如果说《论语》文本的宗教性和哲学性之间是一种杜维明所谓的“吊诡”的关系,那么这两者同文学性的关系都属于体用关系。文学性是用来实现宗教性和哲学性这两个“体”的工具即“用”。《论语》的文学性主要体现在两个方面:其一是该文本包含了丰富的文艺思想;其二是该文本还拥有丰富的表达艺术手段。⑥参见阳清:《论语文学研究》,北京:中华书局,2012年。孔子在表达其宗教或哲学思想的时候会在表达手段上有着特别的用心。这些用心就是“文心”。刘勰在《文心雕龙·序志》中给“文心”下了这样一个定义:“夫文心者,言为文之用心也。”《论语》对孔子及其弟子的言行虽然是如实的记录,但这些记录并不流于直白,而是时不时地洋溢着“文采”。这些“文采”的背后就潜伏着作者的“文心”,即“创作者布局谋篇、遣词造句之用心”。⑦张曙光:《叙事文学评点理论的现代阐释》,济南:山东人民出版社,2012年,第43页。孔子在《论语·先进篇》中借曾子之口提出对“文心”的看法:“君子以文会友,以友辅仁。”只有具有文采的谈吐或文章才能吸引朋友,才能有朋友帮助自己“成仁”。《左传》中也记录了孔子对“文采”的重视:“言之无文,行而不远。”可见,创作者需要对言说的对象有着文采上的用心才能吸引朋友,也才可能让自己的思想传播得更远。

在明清之际的评点理论家金圣叹那里,创作者的“文心”使用对象是作为创作素材的“事”,其“文心”体现在如何处理“文”和“事”的关系上,是“以文运事”还是“因文生事”,他借此区分了历史叙事和文学叙事这两种叙事类型在处理“文”和“事”关系上的不同,“即历史叙事具有‘以文运事’的事实限制性,文学叙事具有‘因文生事’的自由虚构性。”①同上,第59页。对《论语》的记录者来讲,尽管会受到孔子重视“文采”的艺术思想的影响,但仍然属于历史叙事,重在“以文运事”的事实限制性,而非“因文生事”的自由虚构性。但是在“以文运事”的狭窄空间中进行文采的附加更为难能可贵,《论语》的记录者就做到了这一点。《论语》的翻译者更要“以文运事”,即使这样却不能忽视承继原文的那些难能可贵的文采,促使原文文本所具备的宗教性、哲学性和文学性相得益彰的关系在译文中也能淋漓地体现出来,给译文读者带来宗教的生命体验、哲学的理性思辨和文学的审美愉悦。

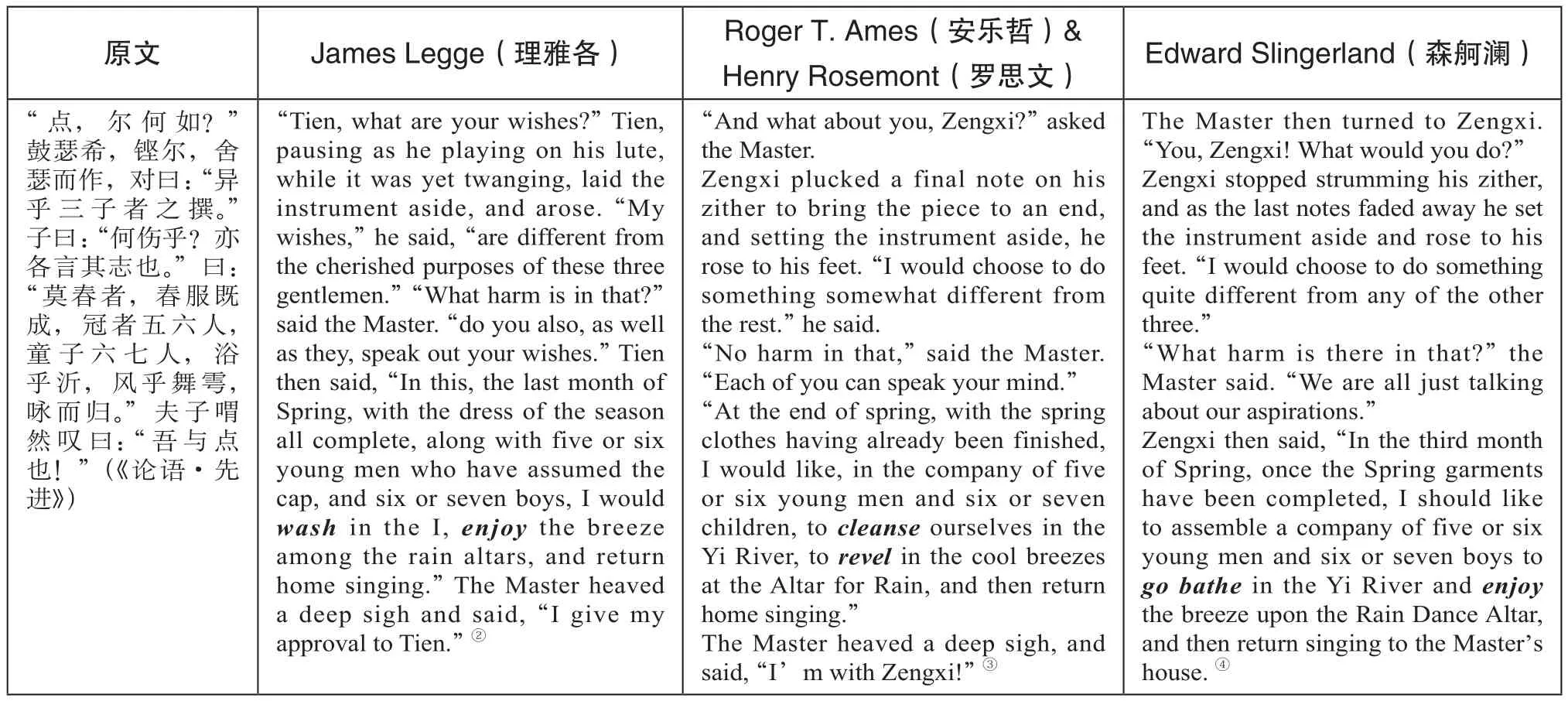

《论语》中存在着这样一些片段,它们是宗教的圣心、哲学的道心和文学的文心集大成的负载者,也就是宗教性、哲学性和文学性有机结合的产物。其中曾点“浴乎沂”这一段就既表达了宗教性的终极体验,也蕴含着哲学性的理性思辨,同时还抒发了艺术性的审美愉悦。

表5

原文描画了曾点经过宗教仪式般的“洗礼”(“浴于沂”)从而“成圣”时的生命状态。原文突出了“浴”“风”和“咏”这些具有强烈宗教仪式性的“事件”,它们的表达程式基本类似,排比下来,一气呵成,不难看出言说者的“文心”所在。这几句话充溢着强烈的宗教情怀,也不乏儒家哲学中的诗性思维,同时也洋溢着沛然的文采,圣心、道心、文心集于一身,宗教性、哲学性和文学性获得了极致性的统一体现。相比之下,三个译文都削弱了原文的意象色彩,而代之以“enjoy”和“revel”这样的心理体验,原文的诗性色彩受到了削弱,当然也影响到了诗性的哲理思维。原文的“浴”所蕴含的心灵受洗的宗教深义也被去污除垢的“清洗”取代,宗教性随之淡化了许多。

结论

对于《论语》这个文本来说,在其中识别“绝对者”很是重要,这决定了它作为宗教性文本的关键标志。那么“天”就以“绝对者”的身份出场。“天”这个“绝对者”的在场构成了“宗教场域”,在这种场域中人“施礼以敬”,采取“敬”的态度。除了“敬”的态度外,人还需要采取“辟”的行动,超越人际关系,踏上“天路”,奔向作为“绝对者”的“天”,在天人之际成就“圣人”的生命状态(sagehood),从而最终实现“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的存在境界。而在这种最高的存在境界的表达中,圣心、道心和文心实现了完美结合,体现了宗教性、哲学性和文学性的终极统一。

宗教性、哲学性和文学性好比是《论语》这一文本的三原色。在这一文本接受英译的早期、近代和当代,这三种颜色获得了不同的调配。宗教性由浓变淡,哲学性由淡变浓,而文学性受到以上两种颜色调配的牵拉,有着浓淡变化的双向性。