中美关系突破中的小球与大球

2016-09-28张宏喜

张宏喜

此次“乒乓外交”可以视为公共外交的经典。公共外交很重要,可以发挥独特的重要作用,我国政府已经给予重视和鼓励。

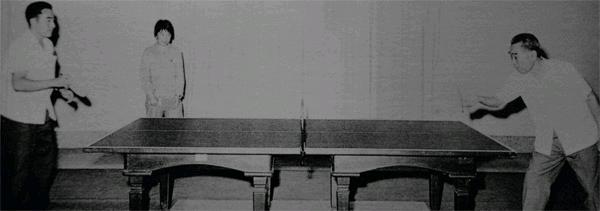

1971年在日本名古屋举行第31届世界乒乓球锦标赛时,4月4日美国选手格伦·科恩错搭中国代表团的车辆,结识了庄则栋,两人交换了礼物。由于两国曾在朝鲜战场上兵戎相见,之后长期互相敌视,不但没有外交关系,也不互相往来,美国政府在其护照上注明不许持照者前往中国等共产党国家,中国自然也没有什么人去美国公干或办私人事务。

在此背景下,庄则栋与科恩的交往成了新鲜事,引起轰动,被媒体广为报道。两国政府趁此事件造成的影响,各自采取了某些放宽人员来往的措施,还释放了其他显然不是一般意义的善意。中国邀请美国乒乓球代表团访华,周恩来总理会见了美国乒乓球代表团全体成员。后来中国乒乓球代表团对美国进行了回访。人们将此称为“乒乓外交”。

“小球转动大球”

中国乒乓球运动员在这次锦标赛中取得了好成绩,受到国家领导人和全国人民的高度评价。毛泽东、周恩来尤其对庄则栋他们与美国乒乓球队的来往给予高度赞扬,说小庄懂外交。中央文献主编的《毛泽东传》说:“‘乒乓外交,获得了‘小球转动大球的戏剧性效果。正如周恩来接见美国乒乓球队时所说:它打开了中美两国人民友好往来的大门。”

庄则栋也好,科恩也好,当时都不知道两国政府其实早已在秘密运作解冻关系,但他们的 “乒乓外交”正当其时,可以大大推动这一进程。所以双方政府都给予高度重视,以少有的效率为两国乒乓球队互访大开方便之门。

两国关系的解冻与乒乓外交的发生有着深厚的历史背景,这需要从当时所处的时代说起。二战后形成了以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营严重对立的冷战。直到1991年苏联解体,双方对持了40多年,涉及政治、经济、意识形态和军事等各个方面,但也有别于真枪实弹、硝烟弥漫的热战,故谓之“冷战”。

新中国成立时冷战已是必须面对的现实,我国别无选择,所以毛泽东提出了“一边倒”,倒向以苏联为首的社会主义阵营一边。现在有人指责新中国为什么当时不在两大阵营之间搞平衡来谋取好处,这不过是马后炮式的一种空想;还有人主张当时应该倒向美国一边,这更是罔顾美国敌视共产主义和新中国的历史事实。

1953年斯大林去世之后,赫鲁晓夫继承了苏联原有的大国沙文主义,像美国一样搞起霸权,对我国公开进行攻击,毛泽东自然不会屈服,于是中苏关系恶化,同盟之间反目。这样也好,使中国彻底摆脱了苏联的阴影,成为独立于苏美之外的另一极力量出现在世界上。但三极之间不均衡,中美之间没有外交关系,互不来往。这使中国面对两个实力世界第一第二的对手,于中国很不利,毛泽东、周恩来自然对此心知肚明,所以筹划如何摆脱这种状态。

到尼克松任总统时美国也感到同时与苏联、中国为敌是违背他们的利益的。苏联自然也会感到一个美国已经使其捉襟见肘,原来的盟友竟也与己分道扬镳,难以同时对付两个敌人。美中苏三国各自感到对付两个敌手不是长久之计,于是乎事情必然发生变化。

在三对两两之间的关系中,哪一对比较好解套呢?毛泽东发现中美之间比较好办;新上任的美国总统尼克松也认为美中之间比较好办些;苏联领导人勃列日涅夫想同美国缓和关系,但一谈具体问题极难取得进展。中国曾想利用赫鲁晓夫下台的机遇同苏改善关系,派周恩来访苏表达善意,缺乏战略眼光的勃列日涅夫竟向中方明确表示他们要继承赫鲁晓夫原有的政治路线和政策,错失了同中国改善关系的良机,甚至发生了珍宝岛武装冲突,好在后来双方进行了补救,没有使恶化的关系走得更远。

结果长期敌视中国的美国反而抢先解冻对华关系,因为美国想利用中国遏制苏联,用基辛格的原话说是:“历史表明,在两个敌对的伙伴之中,联合弱者的一方更有利,因为这样可以遏制强者。”(《白宫岁月》)美国那时认为中国贫穷落后,唯有苏联才是它的威胁,为美国利益计必须改变同中国的关系。于是在1969年尼克松就任总统后,中美双方为打开两国关系开始了互动。

文革中的外交

那时中国正处于文革的混乱时期,按说当一个国家的内政遇到混乱时,外交方面是难有作为与进展的。文革对中国外交造成了很大破坏,最困难时仅一个黄华大使在国外坚守工作。由于文革小组成员王力煽动造反派夺取外交大权,局势曾一度失控,发生了火烧英国驻华代办处等恶性事件。毛泽东、周恩来很快采取果断措施,使中国外交回到了原有的正确方向。

虽然当时毛泽东、周恩来文革缠身,却并没有忽略对全球的关注,始终保持对国际形势的敏锐观察。有人为全盘否定毛泽东,说毛泽东同样把“以阶级斗争为纲”运用到了中国外交,特别是文革时期,在外交上大搞极左,这是不符合事实的。作为伟大的战略家,即使在文革期间,毛泽东在国际问题上仍一如既往地保持了冷静,充分展现了他的眼光、魄力与智慧,坚持了原有的正确外交思想和方针政策,克服了文革混乱对外交造成的困难,特别是遏制了极左势力对我国外交工作的破坏。这并不是说建国后特别是文革期间我国的外交没有值得反思、判断失误和受极左思想影响的地方。

另一个重要原因是,首任总理周恩建国后兼任外长9年,之后仍一直掌管中国外交,在长达26年中,“以决策人、指挥者、实践家三位一体的身份,以异乎寻常的精力、才能和智慧,为新中国的外交事业作出了最全面、最杰出的贡献。”“称周恩来是新中国外交的创始人、奠基者,他是当之无愧的。”(钱其琛语)

周恩来是党内公认的首席外交家,建国前就代表党在武汉、重庆、南京对外联络、谈判和开展外交工作,建国后通过日内瓦会议、亚非会议和出访亚非欧诸国,他的外交才干和魅力很快风靡于世界,周恩来成为新中国的形象代表。在此情况下,一生把更多的精力用到了国内的毛泽东,便把我国的外交放心地托付给周恩来。文革中外交大权仍掌握在毛泽东、周恩来手里,只是在很短一个时间内曾一度旁落。林彪集团也好,四人帮也好,只能对外交进行干扰与破坏,却不能也无能耐把中国外交大权夺走管起来。这就保证了文革中的我国外交仍然能够继续沿着建国后制定的正确方向和政策前进。

这就是为什么文革中那么混乱,我国的外交却取得前所未有的进展:中美关系实现了突破,中日邦交得以恢复;基辛格秘密访华公开后,40多个原受美国影响或控制的国家蜂拥与我国建交,仅1972年一年就有18个国家与我们建交,为建国后所未有;特别是,我们未派一人,未花一分钱,一大批第三世界的朋友冲破美国的阻挠把我们抬进了联合国。

公共外交经典案例

中美关系将要发生变化,在1967、1968年尼克松竞选总统的言论中已经初露倪端,他表示出不同于前任美国总统顽固敌视中国的新动向。毛泽东、周恩来立即注意到尼克松的讲话和文章。其实,即使在中美最为对立的时期,毛泽东、周恩来也是一直没有忽视美国在世界上的地位,没有把中美关系看死看绝。

1969年毛泽东指示、周恩来组织陈毅等四大元帅从战略上研究国际形势,提出了中美苏大三角问题。不管中美关系如何不好,两国在华沙的大使级会谈延续了下来。对美方通过罗马尼亚和巴基斯坦关于秘密接触的传话立即做出正面反应,欢迎美国特使访华,毛泽东在天安门上会见斯诺的大幅照片登在《人民日报》最显著的位置以表示重大的政治姿态,等等,都是发生在“乒乓外交”之前的重大步骤。

有人说,中国改善同美国的关系是为了对付苏联,当时苏联对中国构成了最直接的严重威胁,防范苏联自然是中国考虑的应有之意。但从长远来看,恐怕不仅仅是如此。现在的俄国已经成为中国的友好国家,我们还不是继续认为中美两国有许多共同利益,主张中美建立合作共赢的新型大国关系,以利于两国、地区和世界和平及全球经济发展,共同合作解决反恐、环保等等人类共同面临的重大问题。所以当年毛泽东、周恩来为实现中美关系正常化而付出的努力,具有更长远的历史意义。

就是在这样的时代背景下发生了科恩与庄则栋偶遇的事件。如无这次偶然事件,中美关系突破的进程会在两国政府的努力下继续进行,有了这次事件可以加快进行。毛泽东、周恩来抓住了这个事件,认为这简直是一个天赐良机,而且是运动员之间发生的、可以视为老百姓之间的突破性的来往,利用小球推动大球,既顺乎自然,又充满人情味,特别是能赢得人心,起到轰动效应,达到其他形式达不到的绝妙效果。这其间充满了领袖人物的政治智慧和人民群众的聪明才智,这是官方和民间共同演奏的外交艺术交响乐,所以能成为佳话流传不衰。

此次“乒乓外交”可以视为公共外交的经典。公共外交很重要,可以发挥独特的重要作用,我国政府已经给予重视和鼓励。中华民族是充满智慧的民族,各个时代都有睿智的民间高人,老百姓中有很多真知灼见,在开展公共外交中我们应该充分发挥民间人才和智慧资源。

最后,作者想说几句并非题外的话:当今如何?美国竟又回到了尼克松想摆脱的那种同时与苏俄和中国为敌的状态,西打俄国,东压中国,执迷不悟一门心思地要继续维护和扩张霸权,不能接受中国实力大大发展而冒出来同它平起平坐的现实,似乎想搞新冷战。他们的种种行为犯了外交大忌,也忘掉了基辛格与中国打交道的经验与告诫,其后果必然是搬起石头砸自己的脚。

美国的制度造就了无数政客,鲜有基辛格那样的政治家和外交家,所以他们很多人总是记不住历史教训,看不清我们中国没有想拉谁打谁,要把美国搞翻的意思。只要美国自己不垮,没有哪个国家有能力把它搞垮。我们中国没有别的兴趣,一心只追求世界和平和谐,以集中力量实现十三四亿人民最迫切的追求美好生活的愿望和实现民族复兴,追求建立新型大国关系,建立新型大国与小国关系,建立命运共同体,寻找共同利益,平等互利,合作共赢,如此而已。奥巴马要拜拜了,美国能够吃一堑长一智吗?但愿白宫的新主人不要本性难移。