中国农村社会养老与家庭养老的整合与调适

——基于新疆M村田野调查的思考

2016-09-26赵茜

赵 茜

(中国社会科学院 社会学研究所,北京 100055)

中国农村社会养老与家庭养老的整合与调适

——基于新疆M村田野调查的思考

赵茜

(中国社会科学院 社会学研究所,北京 100055)

随着现代化进程的不断加快,我国农村家庭代际分离现象日益凸显,传统的以家庭养老为主的农村养老出现危机;城乡居民养老保险制度的推广,为农村居民养老提供了稳定的经济支持,也建立了具有现代意义的农村社会养老保险制度,但其保障水平不高、保障范围有限,也进一步弱化了农村家庭养老。对新疆M村的田野调查显示,居民养老保险制度表现出一定的不适应性,其中维吾尔族居民的家庭养老仍然发挥着重要作用。在社会养老正式制度还不能完全有效发挥其保障功能时,应重视家庭养老这一非正式制度的功能。不但要实现农村社会养老保险制度的全覆盖,并逐步提高保障水平,拓展保障范围;还应基于一定程度代际分离的现实重建农村家庭养老制度,使家庭养老和社会养老成为农村养老保障制度体系的“两个支柱”。

农村居民;养老保险;家庭养老;社会养老;养老保障制度体系;正式制度;非正式制度;制度适应性;代际分离;家庭养老文化

一、引言

我国城市养老保障制度早已建立并日趋完善,而农村养老保障制度起步较晚且地区发展不平衡,城乡二元分割状态依然存在。随着农村养老问题的日益凸显,学者们纷纷对农村地区养老保障的发展、问题和未来道路进行深入探讨和分析,为我国农村养老制度的改革与发展提供了丰富的理论指导和经验参考。在此基础上,我国新型农村社会养老保险制度应运而生,这意味着具有现代意义的养老保障制度在农村地区的真正建立,农村养老保障事业迎来了全新的改革和发展阶段。那么,构建一个什么样的农村养老保障制度体系,成为摆在我们面前的一个重大课题。

对于这一问题的讨论,不同的学者有不同的看法和观点。有的学者认为我国农村应该建立以家庭养老为主的养老保障制度体系。虽然我国农村地区传统的以家庭养老为主的养老方式已经出现危机,但是,目前我国农村地区经济发展相对落后,家庭养老是一种成本较低的制度(石宏伟 等,2008),是与我国农村经济发展相适应的制度安排。此外,家庭养老与社会养老相比,在精神抚慰和生活照料上具有明显的优势,同时,它也是基于中国传统文化的老年人的精神追求(王红 等,2012),而那种寄人类养老完全于社会化的倾向是人类社会认识过程中的一个误区(戴卫东,2012)。因此,我国农村养老保障体系建设应是多向度、多层次的,要因地制宜地进行,形成以家庭养老为主的多元化农村养老保障制度的科学体系(李敬波 等,2009)。

而学界中比较主流的观点是认为我国应建立以社会养老为主的农村养老保障制度体系。这些学者基于对我国家庭养老现状和农村社会发展变化的分析,认为目前农村传统的家庭养老面临着巨大的危机,如家庭供养资源减少、供养力下降等(徐勤,1997)。此外,随着我国农村经济体制改革,农村养老的现实需求及供给条件都发生了变化(人口研究编辑部,1997),这就意味着在农村养老方面我们不应安于现状(马雪彬 等,2007),必须改变我国农村家庭养老的主体地位,而要真正解决农村养老问题的根本途径是发展社会养老保障制度(徐勤,1997)。

综上所述,目前学界对我国农村养老保障制度应以家庭养老为主,还是以社会养老为主,并未达成共识。随着农村家庭养老危机的显现,学界更多的是从建立和完善以政府为主导的农村社会养老保险制度的角度来思考农村养老的未来,这些研究为我国新型农村社会养老保险制度的制定、试点和建立提供了理论基础和实践经验,具有重大意义(谭伟 等,2014)。在肯定这些成绩的同时,我们必须清醒地认识到,由于学者们希望农村居民与城市居民一样享受同等的社会养老保障待遇,因而研究重心偏向于社会养老的建立和发展,无形中对家庭养老制度的未来发展缺乏深入研究,这无疑使危机中的家庭养老制度更加弱化和边缘化。因此,在经济发展新常态下,如何看待农村养老保障制度体系的建设和发展,以及如何认识家庭养老与社会养老在农村养老中的地位和作用等,都需要我们进一步地深入研究。

二、理论基础:社会养老制度与家庭养老制度

制度包括为社会生活提供稳定性和意义的规制性、规范性和文化—认知性要素,以及相关的活动与资源(斯科特,2010)。再好的制度设计,都需要通过高效、良好的实施才能得到体现,其中,制度的适应性是衡量制度好坏的重要尺度。因此,制度创新应该使该制度适应其特定的历史阶段,单一的以新代旧、非此即彼的制度选择,在复杂的现实前往往存在不适应的可能。经济学家诺斯最早将制度分为正式规则和非正式规则。制度由国家(政府)规定的正式制度和社会认可的非正式制度共同构成,正式制度和非正式制度可以互相支持、配合,非正式制度对于正式制度发挥着支持、补充等作用,因此不能忽视非正式制度的作用(王思斌,2004)。因此,在制度创新之时,应充分考量当下现实,包括制度、文化、观念的现实,充分考虑新制度的发展可能带来的正向作用和负向作用,考虑正式制度与非正式制度功能的互相匹配,注意引导人们的观念与制度现实匹配,不超前、不滞后。唯有这样,才有利于制度的演进,进而挖掘新制度的先进性、优越性,铺垫未来更多的制度可能性。

农村养老保障是社会保障的重要内容,是指政府在农村地区通过合理配置各种可资利用的养老资源,以抵御农村居民在其老年后面临的各种风险和保障他们的基本养老需求,最终使他们“老有所养”。本文的农村养老保障包括物质供养、精神慰藉、生活照料三个方面,三者是有机统一的,缺一不可。农村养老保障的目的就是实现由被动养老向主动养老的转变,由消极养老到积极养老的转化,从而为有效化解老龄化风险、满足农村老年人的基本生活需要提供重要保证。农村养老保障制度作为一种制度,也包括与保障农村居民老年生活有关的一切资源建构下的正式制度与非正式制度。因此,本文的农村养老保障制度包括以家庭成员为资源供给者的家庭养老制度和以国家为资源提供者的社会养老制度。

在过去几千年中国传统的家庭养老制度下,家庭作为养老的唯一主体一直承担着养老的职能。众所周知,中国长期以来具有以家庭为单位进行自我保障的传统,上代有抚育下一代成长的责任,当上代年老的时候,下代同样具有赡养他们的义务,这是传统的家庭养老保障模式,是由道德观念来束缚的一种非正式制度,这种家庭养老模式在中国农村养老保障中起着举足轻重的作用。而农村社会养老制度(主要指居民养老保险制度)作为一种新兴的制度,是在工业化和城市化后依靠政府组织实施的正式养老制度。由于两项制度的不同制度属性,决定了二者的发展变迁规律不尽相同。社会养老制度作为新型的正式社会制度,主要依靠政府投入大量的人、财、物力来推动它的发展;而家庭养老作为一种非正式制度,是随着社会变迁自行演变的,且总体上走向式微。

当前随着城乡居民养老保险制度在全国的推广和实施,制度上实现了农村居民养老保险的全覆盖,改变了农村家庭养老的单一模式,一定程度上缓解了家庭养老的经济压力,为农村老人的养老补充了部分经济支持,也在农村地区建立了“个人缴费、政府补贴、集体补助相结合”的、与城市居民养老制度相仿的、现代意义上的社会养老保障制度。我们必须肯定,这对我国农村经济社会发展具有划时代意义。对于国家和政府来说,正式制度是较容易改变和掌控的,因此,他们往往以正式制度的改变来实现新旧体制的转轨。但是,我们必须认识到,假如这种改变偏离了土生土长的非正式制度,从而导致新的正式制度与已有的非正式制度产生一种“紧张”状态,那么这种正式制度必然是“好看不中用”的(张继焦,1999)。

现实中,政府在重点推进农村社会养老制度的同时,在政策支持上、舆论上都未能给予农村家庭养老充分的关照,两项制度没有达成默契。甚至由于社会养老制度这一新的养老模式的推广,使得部分人认为养老属于社会的事,不再是私人范畴的事情。然而,由于农村社会养老制度建立不久,还有待完善,保障水平较低、保障范围有限,尚不能完全保障农村老人的物质生活,更不用说在精神慰藉和生活照料方面的保障极其有限,若家庭养老制度过于弱化甚至消失,很多农村老人的老年生活将陷入孤苦无依的境地。同时,我国经济发展进入新常态,发展速度转入中低速运行状态,发展方式转向集约型,发展动力转向新的增长点(张琳,2015)。随着我国经济结构的调整和经济增速的放缓,势必会影响政府在社会保障方面的投入增长,而相对投入不足的农村社会养老保障制度的发展也会受到一定制约。因此,我们必须认识到,在现阶段,我国农村养老保障制度应是由政府主导的社会养老制度和道德约束下的家庭养老制度共同组成的,两个制度是互相依存的关系。那么,整合各种养老资源,使之协调发展,逐步解决我国农村养老问题,是政府在农村养老保障制度体系构建和实践中的主要职责。

三、田野调查:M村居民养老保险制度的适应性* 本部分使用的调研数据与笔者发表在《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2016年第1期的《实践与反馈:农村社会养老制度的适应性分析》一文相同,关于M村居民养老保险制度适应性更详尽的分析可参阅该文。

2012底,M村共有居民793户、2 304人(平均每户为2.9人),男性1 293人、女性1 011人;该村居民共有10个民族,其中汉族有915人(占全村人口的39.7%)、维吾尔族有906人(占全村人口的39.3%)。该村居民主要以农业生产为主,由于离城市较近,年轻人除进行农业劳动外,还在城市打工,获得额外的兼业收入。鉴于以上的特点,本研究选取该村作为田野调查点,通过个案访谈和问卷调查对当地居民养老保险的运行状况进行分析,并对维吾尔族和汉族居民的养老行为、养老意愿以及现行的养老体系对他们的影响等进行比较研究,以反映目前M村养老保险的整体适应性以及对不同民族村民的影响,进而探求适应当地经济、社会和文化发展的养老保障制度体系。由于M村居民的同质性较强,基本上都是以农业生产为主、兼业为辅,因此,本文采取非随机抽样法对M村的200个村民进行了问卷调查,最终实际有效的问卷为180份。

1.M村老人生活基本情况

M村老人总体上身体状况较好,具有一定的自理能力,在居住方式上也趋于自己或与配偶居住为主,并且大部分老人仍在劳动,以农业劳动收入作为主要生活来源。在精神生活方面,由于农村文化设施和文化活动的缺乏,导致老年人精神生活匮乏,并且对于老人来说,来自家庭中子女的精神慰藉更为重要。而现实情况是大多数老年人不能与子女一起居住和生活,在日常交流中主要以配偶为主。因此,他们在精神需求上无法得到满足。同时,M村老人的主要生活来源是自己的劳动所得,这无疑是具有很大风险。随着老人年龄的增长,他们身体逐渐衰弱,不得不退出农业劳动,这使他们的收入削减一半甚至是全部,他们变得无力养老,随之而来的是不得不依赖于子女。

但是,与中国绝大部分农村地区一样,由于农村剩余劳动力的大量转移以及生活方式的转变,M村家庭养老供给不足也日益显现,使老人在物质供给、生活照料和精神慰藉三个方面的需求都无法得到满足,特别是在汉族老人群体表现得更为突出。而维吾尔族老人大部分与子女一起居住,在日常生活和交流方面更易从子女身上获得帮助和抚慰;并且子女作为主要赡养者也大多愿意承担养老之责,除给予经济支持外,还非常重视与老人的日常交流。可见,M村维吾尔族的家庭养老要优于汉族。当然并不是说家庭养老可以解决一切养老问题。对于大部分农村地区来说,居民收入相对较低,如果将养老的经济风险全部转嫁给子女承担,势必会加重子代家庭的经济负担,并且过重的经济负担又会使子代无暇顾及老人的精神需求,甚至出现嫌弃或厌恶老人的现象,这一现象在农村已屡见不鲜。

2011年7月,居民养老保险制度开始在M村实施。那么,这一制度实施的效果如何?不同的参保主体对该制度的认知和评价是否存在不同?能否满足其养老需求?这些都是值得我们深入研究的。

2.M村居民参加养老保险情况

居民的参保人数在一定程度上反映了养老保险制度的开展情况。对于年满60周岁的农村居民,参加养老保险不用缴费,而且符合条件的子女也无需缴费,他们就可按月领取100元的基础养老金。由于当地取消了符合条件的子女必须缴费的规定,这样对老人来说,完全是一种普惠性的福利补贴,是政府对于农村地区养老保险长期缺失的一种补

偿性和福利性措施。所以,对于农村老人来说,他们的参保积极性非常高。通过表1可以看到,老年人的参保情况最好,年轻人次之,参保情况最不好的群体是中年人。此外,从维吾尔族居民与汉族居民参保情况的差异性来看,M村维吾尔族居民参保率(76.2%)显著低于汉族居民的参保率(92%)。

表1 受访者参加居民养老保险情况

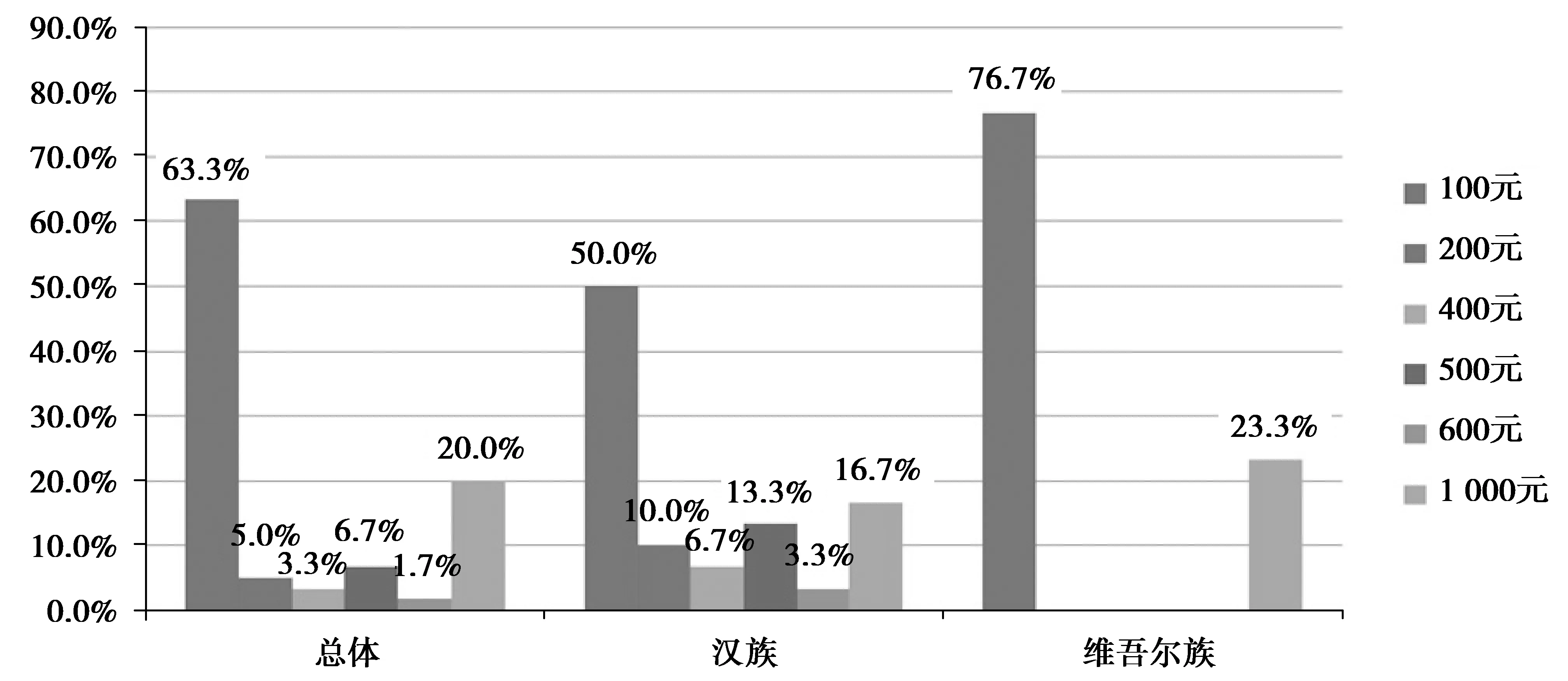

M村的居民养老保险制度在缴费档次选择上比较灵活,从100到1 000元分为十个缴费档次,农村居民可以根据自己的实际情况选择任何一个档次参保。制度设计的初衷是希望不同收入、年龄的参保者选择不同的缴费档次,以满足他们对养老金不同的需求。从M村居民参加养老保险的实际缴费情况来看(见图1),最低缴费档次仍是主流,占64.3%;汉族参保居民在缴费档次选择上比维吾尔族更加多样化。维吾尔族参保居民在缴费选择上趋于一致,选择最低缴费档次占76.7%,选择最高档次的占23.3%,而其他档次无人问津。

图1 受访者参加养老保险的缴费档次选择情况

3.M村居民对养老保险制度的认知与评价

制度的推行要得到参与者的支持,首先要让参与者充分了解该制度的具体内容。M村推行的居民养老保险制度之所以参保率并不高,与居民对该制度的了解程度有一定关系。通过表2我们看到,M村一半以上的居民有对养老保险的缴费年限、领取标准和缴费档次有所了解,而对财政补贴标准却只有1/3的人清楚。特别是维吾尔族居民,除了清楚缴费年限的人超过一半以外,其他养老保险的具体内容大多数人都不清楚,这也在一定程度上说明了维吾尔族居民参保率更低的原因。

表2 受访者对居民养老保险的知晓情况

制度的实施必须得到制度实施对象的认可才能持续下去。调查显示,M村有42.4%的居民对养老保险政策满意,还有38.0%的居民认为该政策一般,另有19.4%的居民对这一政策不满意。其中,维吾尔族居民对这一政策的满意度高于汉族,并且不满意率仅为3.6%,而汉族居民的不满意率高达47.8%。同时,M村有89.4%的居民认为目前的居民养老保险“确实解决了农民的实际问题”或“缓解了他们的养老压力但仍需改进”。其中,汉族居民对这一政策更加认可,有75.0%的居民认为“解决了农民实际问题”,而维吾尔族居民选择这一项的仅占27.0%(见表3)。这一结果似乎与前面的结果相矛盾,为何维吾尔族居民对养老保险制度的满意度高于汉族,但在对实际效果的评价上却又低于汉族?其实,出现这一结果并不难理解,对于维吾尔族居民来说,他们在政策实施过程中参与率较低,对这一政策并没有太多期待,也并不指望它能解决自己的养老问题,甚至可以说,在某种程度上他们对这一制度抱有排斥的态度。

此外,从居民对养老金能否满足日常需求的主观感受来看,M村有60.2%的居民认为目前的养老金不能满足老人的日常需求(见表4),即使39.8%的居民认为现有养老金水平能够满足老人的日常需求,那也是最低层次的需求(解决基本的温饱)。可见,居民普遍认为现有的养老保险待遇水平不能保障老人基本的生活需求,希望能够提高待遇。

表3 受访者对居民养老保险的效果评价

表4 受访者对养老金能否满足日常需求的主观感受

对于居民养老保险制度的适应性有两个评价标准:一是该制度对其他制度的适应性,这表现为其他制度(包括非正式制度)支持该制度的推广,并且在价值理念和具体措施上均不存在冲突;二是制度的现实适应性或有效性,即其保障农村居民养老的能力。从调研结果来看,居民养老保险制度在M村表现出一定的不适应性,汉族居民表现出失望情绪,抱怨现有制度的保障力度不够,不能解决问题;而维族居民由于以家庭养老作为功能主体,并不太关心目前的社会养老保险制度,而且认为该制度并没有解决实质性的问题,不抱有太多的期望。因此,养老制度实践需要与养老文化及观念相匹配,需要与养老现实(物质、文化、已有制度)相适应,新的制度若与现有观念及现实状况不协调,则会导致问题、困境的产生。

四、调研思考:民族文化与家庭养老的传承

在现代社会,社会保障作为各国的基本制度,不仅受经济、政治与道德等因素的影响,而且还深受文化与民族等因素的影响(黄维民 等,2011)。我国幅员辽阔、历史悠久,也是一个民族构成多元化的社会,由56个民族共同组成了一个统一的“中华民族”,呈现出“多元一体”的民族文化。如何构建农村少数民族养老保障新模式,充分整合家庭资源、制度性资源和社会民间资源,使我国农村养老保障制度也呈现出一种“多元一体”的发展趋势,值得我们深入探讨。在我国少数民族农村社会保障制度建立的初期,应强调发挥政府的主导作用,政府作为资源增加、资源整合及平衡的“促进者”而发挥作用(杨刚,2011)。同时,笔者认为在制度实施过程中,决策者应深入考察已有相关制度事实,务必将非正式制度纳入考察范畴,充分利用其优秀的养老文化资源等,共同构建适应民族地区社会、经济、文化发展实际的先进的农村养老保障制度体系。

笔者在对M村的实际访谈和具体观察中发现,当地的传统文化特别是少数民族的文化,包括宗教文化和一些未成文的行为规范,都会对村民的养老态度和行为产生潜移默化的影响。在M村中的维吾尔族和汉族在经济社会发展上处于同步阶段,即使有差异,也是个体性的差异。然而,他们的家庭养老制度却展现出不同的生命力,究其原因,势必考察文化因素的作用。

在维吾尔族家庭中,养老文化传统一直延续至今。维吾尔族一直保持着尊老敬老的传统美德,老人掌管着家庭中的一切事务,对于子女等晚辈来说,他们要服从父母等长辈,不能做违背父母意愿的事情。此外,每个维吾尔族家庭中都会有一个家长作为权威的代表,其他家庭成员都得按照他的指令行事。因此,在这种传统习俗的影响下,维吾尔族家庭内不会发生太大的矛盾冲突,即使有也不会影响家庭成员之间的关系(方晓华,2002)。当然,农村经济体制改革、农村土地承包制的推行对维吾尔族家庭也产生了深远影响,大部分维吾尔族男人结婚后为了获得属于自己的宅地和耕地而选择了另立门户,维吾尔族核心家庭不断增加,但是他们仍保持着自己的传统:父母身边通常要留下最年幼的儿子,如果是独生子则一般是不与父母分开单过的。父母与子女之间“层层负责”,父母必须抚养子女长大,子女必须赡养父母;母家庭和子家庭相距也不会很远,以方便照顾老人,子女是老人精神保障的主要供给者。正是传统养老文化在维吾尔族年青一代的传承和发扬,使维吾尔族家庭养老仍保持有旺盛的生命力,成为维吾尔族老人可靠的老年保障。

在这里,我们看到了维吾尔族传统社会中家庭养老文化的承继给维族老人带来了晚年幸福的生活图景,我们感受到了非正式制度对子女敬老、养老的积极作用以及居住格局对养老的影响。而汉族家庭养老的弱化与孝文化及其相关习俗的式微、居住分离等不无关系。M村维吾尔族老人的养老状态是让人欣慰的,笔者真诚希望M村的汉族老人也能像维吾尔族老人那样过上幸福、有保障的晚年生活。

五、结论与启示:社会养老与家庭养老的整合与调适

随着我国现代化进程的不断推进,农村地区与城市一样,经历着经济、社会、文化等全方位的大转型,在这个过程中,农村传统的家庭养老趋于弱化。在笔者调研的村庄中,汉族家庭养老日益式微,养老困境频现。为了应对农村老年人口的养老危机,政府主导下的社会养老保险制度在农村地区普遍推广实施。然而,大量研究认为社会养老保险制度的实施尚不能解决农村居民的养老问题,笔者的实地调研也验证了这一点,特别是当地汉族老人的养老问题尤为严峻。可以说,农村社会养老制度的实施,并没有使农村社会摆脱普遍的养老危机;同时,其推广也促使农村家庭养老进一步弱化,而在社会养老正式制度发挥切实有效的保障作用之前,家庭养老非正式制度的弱化将使农村养老问题更趋严重。在笔者研究的M村中,维吾尔族老人的养老状况比汉族老人要乐观得多,两相对比,究其根本,正是由于维吾尔族居民家庭的养老功能没有弱化(或者弱化程度较低),家庭养老主体没有缺位。因此,在社会养老正式制度还不能完全有效发挥其保障功能之时,不能忽视家庭养老这一非正式制度的功能,必须给予其应有的重视。

家庭养老作为我国传统的养老方式有着独特的魅力,老年人在家里除得到经济上的支持外,更主要的是获得健康照护、生活护理和精神慰藉等方面的保障。家庭是老年人生活的主要场所,是其最重要的情感和精神寄托,家庭成员给予老年人的生活照料、精神慰藉是任何其他个人和机构难以替代的。因此,家庭的养老功能在过去、现在和未来都是不容忽视的,必须通过政府干预予以维持和加强。政府需要对家庭养老制度给予必要的关照,不能让家庭养老这样优秀的养老资源渐行渐远。建议在制度建设上、舆论氛围上、百姓观念上等方面给予家庭养老更多支持,在强调新型社会养老制度的优越性时,肯定家庭养老的传统优势,使得两种制度互通有无,相得益彰。具体来讲,需要重点做好家庭养老制度的重建和社会养老制度的调适两方面的工作。

1.农村家庭养老制度的重建

家庭养老是一个由代际间经济、政治、心理、情感等关系构成的系统,这个系统受制于制度、自然条件、思想文化等因素(祁峰,2014)。这个概念中的核心是代际系统,即上代与下代之间必须有各种纽带联结,才能形成可靠的系统,这样的系统才能有效支撑家庭养老。但是,当下我国农村代际分离情况较普遍,包括经济单元分离、居住地分离等,导致心理、情感上也有不同程度的分离。然而,这种分离是社会进步和现代化转型的必然趋势,回到传统意义上的家庭养老是不现实的,因此,需要基于一定程度代际分离的现实重建农村家庭养老制度。重建农村家庭养老制度,不但需要重塑家庭养老文化,还需要对种种分离的影响拿出解决办法来。比如,就农村青壮劳动力普遍离开村庄进城务工的现状,可以出台鼓励其返乡探亲的相关政策。

对于家庭养老文化的重塑,首先要倡导我国自古以来的孝道文化。“孝”是中华民族的传统美德,孝道文化更是五千年中华文明的重要成分。在中国家庭养老中,孝道作为一种道德准则,对赡养者具有规范和约束作用,实现了老有所养、幼有所怀的和谐状态,使家庭更加稳定、和睦(赵曼 等,2012)。因此,我们要大力弘扬中华民族的这种美德。弘扬孝道,方式可以是多种多样的,建议国家和政府可以制定一些促进孝道文化发展的相关制度,即通过正式制度推动非正式制度的发展。比如,可以将子女的未来养老待遇与其对父母的养老有机地结合起来;在我国农村地区,村委会要积极宣传村民中赡养老人的感人事迹,对这些孝顺的子女颁奖,并给予一定的现金奖励或增加其养老金的补贴金额(陶纪坤,2015);等等。

总之,家庭养老作为一种非正式制度,其主要的监督机制仍然是道德和舆论两种手段,对于农村地区更是如此。因此,要弘扬我国“尊老、敬老”的美德,国家和政府有必要充分利用传统的(电影、电视、宣传栏等)和现代的(网络、微信、微博)传播方式进行广泛、深入的传播,最终形成一个“爱老、护老、尊老”良好的社会氛围。与此同时,还要从法律上保障老人的权利,对那些虐老、弃老行为予以惩罚,最终使老年人的权益得到舆论和法律的双重保护(陶纪坤,2015)。

2.农村社会养老制度的调适

目前的我国农村社会养老制度主要是居民养老保险制度,只是在一定程度上为农村老年人提供经济上的保障,基本上无法为老年人提供生活上的照料和精神上的慰藉等保障。笔者对M村的调研也验证了农村社会养老保险制度的经济保障力度不够的现实:养老保险缴纳档次普遍较低,且最低缴纳档次的比重较大,其结果则是低补助。同时,一项好的制度设计也需要有科学有效的实施过程,包括宣贯、执行等,只有卓越的制度实施,才能充分实现制度的目标,制度的优越性才能得以体现。目前,农村居民的文化程度虽然逐步在提高,但仍处于较低水平,特别是中老年人,他们对新制度的接受能力是有限的。因此,农村社会养老制度不但本身需要完善,比如逐步提高保障水平、拓展保障范围、提高办理效率等;还要做到充分地宣贯,要选择有信服力的宣贯人员,对有关内容进行全面、通俗易懂、亲民的解释,让农村中老年人了解农村社会养老制度设计的本意和收益。这样制度实施才能有效,才能充分调动农村居民参保意愿,让农村居民充分利用制度资源切实保障自身利益。

综上所述,目前构建合理有效的农村养老保障制度体系,应是在政府的主导下双管齐下:一方面努力实现农村社会养老保险制度在农村居民中的全覆盖,并逐步提高保障水平,使农村居民获得养老经济保障,适时拓展保障范围,为老人提供更多的精神慰藉和生活照料保障;另一方面还应该正视家庭养老制度弱化的现实,基于一定程度代际分离的新趋势重建家庭养老制度,恢复其在农村居民养老事业中应有的地位。农村家庭养老制度应与社会养老制度一同建设,给予同样的重视和政策支持,使家庭养老和社会养老成为农村养老保障制度体系的“两个支柱”。农村养老事业用“两条腿走路”,相互扶持,协调发展,才能实现养老保障制度的有效运行、养老资源的充分利用,使农村老人拥有抵御养老风险的安全感,让农村老年人真正实现“老有所养”,这才是适应现实的制度创新和实践。

戴卫东.2012.家庭养老的可持续性分析[J].现代经济探讨(2):22-26.

人口研究编辑部.1997.农村家庭养老能走多远?[J].人口研究,21(6):42-50.

方晓华.2002.论维吾尔族的家庭及其变迁[J].新疆大学学报(社会科学版),30(3):60-65.

黄维民,冯振东.2011.文化视角下的中国西部农村少数民族社会保障研究[M].北京:中国社会科学出版社:2.

李敬波,张立岩.2009.创新我国农村养老保障制度的对策研究 [J].学术交流(12):187-190.

马雪彬,李丽.2007.从三维视角看我国农村家庭养老功能的弱化[J].贵州社会科学(2):61-64.

祁峰.2014.中国养老方式研究[M].大连:大连海事大学出版社:39-40.

石宏伟,朱研.2008.我国农村家庭养老面临的问题及对策[J].农业经济(7):53-55.

斯科特.2010.制度与组织——思想观念与物质利益 [M].3版.姚伟,王黎芳,译.北京:中国人民大学出版社:56.

谭伟,张建升.2014.新型农村社会养老保险研究现状综述[J].重庆邮电大学学校(社会科学版),26(6):110-116.

陶纪坤.2015.农村家庭养老与新农保制度协调发展的途径探索[J].经济纵横(2):100-104.

王红,曾富生.2012.传统农村家庭养老运行的基础与变迁分析 [J].学术交流(10):130-133.

王思斌.2004.社会学教程[M].北京:北京大学出版社:225-226.

徐勤.1997.农村的家庭养老能走多远[J].人口研究(6):42-50.

杨刚.2011.中国农村养老保障制度研究[M].北京:北京师范大学出版社:84.

张继焦.1999.非正式制度、资源配置与制度变迁[J].社会科学战线(1):200-207.

张琳.2015.经济新常态下的社会保障改革:困境与出路[J].理论导刊(7):16-18.

赵曼.2012.农村社会保障制度研究[M].北京:经济科学出版社:18.

赵茜.2016.实践与反馈:农村社会养老制度的适应性分析[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),33(1):106-123.

(编辑:杨睿)

Adjustment and Integration of China’s Rural Pension Insurance System with Social Elderly Care and Household Elderly Care—About the Survey and Research on M-village in Xinjiang

ZHAO Qian

(Sociology Institute, Chinese Academy of Social Science, Beijing 100055, China)

With the rapidly process of modernization, China’s rural intergeneration separation becomes more and more significant, the traditional family-based rural old-age pension has been unable to cope with these risks alone, and the rural pension crisis appears.In view of this, the promotion of the national urban and rural old-age insurance provides a stable financial support for rural old-age care and sets up rural old-age insurance system with modern significance but further weakens rural household-elderly-care.The field-survey on M-village of Xinjiang reveals that the old-age insurance in rural areas shows certain non-adaptability, among which the household old-age-care in the Uygur stile plays important role.While society old-age-care can not play its security role, household-old-age care, an informal system, should be emphasized.China should not only realize the overall-covering of social old-age-care system and gradually improve its insurance level, but also reconstruct household old-age-care system based on the reality of certain inter-generation separation in order to make household old-age-care and society old-age-care become two pillars of rural old-age-care insurance system.

rural residents; old-age-care insurance; household old-age-care; society old-age-care; old-age-acre system; formal system; informal system; institutional adaptability; intergeneration separation; household old-age-care culture

F840.612;C913.7Document code:A Article ID:1674-8131(2016)04-0034-08

10.3969/j.issn.1674-8131.2016.05..005

2016-02-17;

2016-04-05

赵茜(1979—),女(蒙古族),新疆昌吉人;博士,在中国社会科学院社会学研究所博士后流动站工作,主要从事社会保障研究;Tel:13910832129,E-mail:zhaoqian228@126.com。

F840.612;C913.7

A

1674-8131(2016)05-0034-08