粮食主产区农业基础设施建设农户参与意愿的实证分析*

——基于吉林省519户农户的调查

2016-09-25余晓洋

刘 帅,田 帅,余晓洋

(吉林农业大学经济管理学院,长春 130118)

粮食主产区农业基础设施建设农户参与意愿的实证分析*

——基于吉林省519户农户的调查

刘帅,田帅,余晓洋

(吉林农业大学经济管理学院,长春130118)

农业基础设施作为公共物品,根据其非排他性和非竞争性程度,可分为纯公共物品、准公共物品和私人物品。借鉴公共物品理论,理论分析粮食主产区农户参与农业基础设施建设意愿,运用吉林省519户农户的抽样调查数据,实证分析影响农户参与农业基础设施建设意愿。分析结果表明,农户个人特征、农户家庭特征及农户认知行为均对参与意愿产生显著影响。

农业基础设施;公共物品;粮食主产区;农户参与意愿

一、引 言

农业基础设施是指为农业生产提供基础性和长期性服务、农业生产所必须或对农业生产发展有重大作用的基本设备和服务。在中央连续颁布的“一号文件”中,均专门阐述与强调加强农业基础设施建设。强化农业基础设施建设是改善农业生产条件、优化资源配置、实现粮食稳定增产的重要措施。

针对农业基础设施建设相关问题,国内外学者研究丰富。Brown等(1998)实证分析灌溉和自然降水对我国粮食生产能力的影响,认为灌溉对我国粮食生产贡献率达70%。Berbel等(2000)也得出类似结论,认为提高粮食产量首先应改善灌溉设施,促进其有效利用。Gheblawi(2004)认为,将政府包揽的农田水利管理职责部分或全部移交给农民协会或其他私人部门,能极大提高灌溉系统运行效率。谭向勇等(2007)指出,应明确粮食主产区小型农田水利建设受益主体和投资主体,在尊重农民意愿前提下,通过市场机制引导农民筹资筹劳。贺雪峰等(2010)基于当前农村农田水利建设两难困境和投入主体行为逻辑,指出投入机制建设比工程建设更重要。刘力等(2006)指出,农户对农田水利设施投资意愿主要受农田水利设施建设资金缺口和农户人均耕地面积、家庭收入结构、户主年龄等因素影响。朱红根等(2010)研究表明,户主年龄、文化程度等因素对参与意愿影响不显著,而种粮收益、对粮食补贴政策的评价等因素对农户参与意愿有显著正向影响,这与刘辉等(2012)研究结论不一致。

国内外相关研究分别从理论与实证角度分析农业生产与农业基础设施建设关系、农业基础设施投资主体、农户参与农业基础设施建设与投资意愿等,虽多集中于农田水利设施方面,但仍为本文提供了启示。综合来看,针对粮食主产区农户参与农业基础设施建设的研究并不多。粮食主产区对稳定提高粮食产量具有重要作用,主产区农户参与意愿与决策行为共同构成粮食稳产和增产的微观基础。本文基于公共物品理论,从纯公共物品、准公共物品和私人物品三个层面理论分析农业基础设施及其建设主体,运用粮食主产区吉林省的微观调查数据,从实证角度分析农户参与农业基础设施建设意愿的影响因素,为政府制定相关政策、提高农业基础设施供给及使用效率提供依据。

二、分析框架

萨缪尔森指出,公共产品具有两个基本特征:消费的非排他性和非竞争性。布坎南将萨缪尔森定义的公共产品称为“纯公共产品”,并将完全由市场决定的产品称为“纯私人物品”。纯公共物品在消费过程中,消费者不会因其他消费者的消费行为导致自身福利受影响,社会总体福利水平不会发生变化。但实际上,多数公共产品并未达到完全的非排他性和非竞争性,而是介于“纯公共产品”和“纯私人物品”之间,即“准公共产品”。相较纯公共物品,准公共物品具有部分排他性,即“拥挤性”特点。不同于纯私人物品,准公共物品所有权不归属于个人。准公共物品若归私人所有,会造成资源浪费,降低社会整体福利水平。因此,纯公共物品全部由政府供给,准公共物品则可借助市场形成供给和需求。若准公共物品由政府免费提供,很可能引发过度消费,导致消费者消费成本增加、效用降低,即此时消费边际成本不为零。因此,从消费者角度,消费者有意愿以支出换取效用水平提升;从供给者角度,提供准公共物品可收取一定费用以平衡支出甚至盈利。

从表面上看,农业基础设施属于公共物品范畴,且正外部性较强。但农业基础设施涵盖种类很多,根据公共物品理论,可划分为纯公共物品、准公共物品和私人物品。因此,对不同种类农业基础设施而言,农户参与程度明显不同。纯公共物品供给面向全体社会成员,如大型水利工程、农村电网设施、通信设施等农业基础设施,其公共程度高、外部性强,且单位投资额高。此类农业基础设施由政府实现供给,农户不具参与意愿。农田水利设施、道路交通设施等农业基础设施的使用具有一定排他性,属于准公共物品范畴。且这类设施的使用具有一定地域性,仅区域内农户可使用相应基础设施。农户出于追求收入最大化目标,可参与准公共物品类农业基础设施投资与建设。此外,农业技术推广等服务类农业基础设施建设也需农户参与才能发挥作用。小型灌溉设施、农业机械设备等农业基础设施因其在使用上具有完全的排他性和竞争性,属于私人物品范畴。农户可投资购买,购买后也可向他人提供服务并收取一定费用。

基于新古典经济学中“理性人”假设,农户作为决策主体,在一定约束条件下选择能实现自身效用最大化的行动方案。在具体决策过程中,农户会在衡量预期收益和预期成本后作出相应决定。按舒尔茨农户行为理论观点,农户会在其效用最大化可实现情况下对参与农业基础设施建设作出选择,即当农户参与农业基础设施建设的预期净收益大于当前收益时,才会选择参与农业基础设施建设。农户在具体决策过程中表现出不同决策行为,原因在于农户面对的约束条件存在差异,并非因农户的“非理性”或“有限理性”。农户预期收入,即农户在决策是否参与农业基础设施建设时面临的约束条件,主要取决于以下几方面:家庭收入、家庭劳动人口数、决策者个人特征和耕地面积。在所有约束条件中,家庭收入对农户决策行为约束程度最强。家庭收入不仅决定农户是否参与农业基础设施建设,也决定其参与程度与参与方式。家庭劳动人口数量在一定程度上决定农户家庭经营生产效率。劳动人口较少的农户,出于收入最大化动机,可能选择通过技术替代方式提高家庭劳动生产率。决策者个人特征主要包括年龄、受教育程度、风险偏好等。决策者年龄一方面可反映其身体状况,影响农业基础设施需求;另一方面反映出决策者务农经验,对其是否参与农业基础建设产生影响。决策者受教育程度与其对农业基础设施在农业生产中重要性的认识同方向变化。即农户受教育程度越高,参与农业基础设施建设意愿越强。但决策者受教育程度较高时,从事非农性生产经营活动可能性也越大,可能会降低参与农业基础设施建设意愿。参与农业基础设施建设在一定程度上属于投资行为,由是否参与农业基础设施建设表现出的风险偏好、抵抗风险及风险识别能力影响农户决策行为。耕地作为农业生产中最重要的投入要素,数量和质量在不同程度上对农户决策行为和意愿产生影响。

此外,行为经济学理论指出,行为人(即决策者)的选择偏好和意愿受其对相关事物认识程度的影响。除上述因素,农户是否有意愿参与农业基础设施建设还取决于对农业基础设施的认知状况。

三、数据来源、样本特征与描述性分析

(一)数据来源

本文数据来源于课题组2015年6~7月在吉林省长春市榆树市和德惠市、白山市临江市和靖宇县及白城市洮南市和镇赉县六个县(市)的实地调查。调查地区的选择充分考虑经济发展水平和自然条件差异。长春市位于吉林省中部地区,经济发展水平较高,土壤等自然条件较好;白山市位于吉林省东部地区,靠近长白山脉;白城市位于吉林省西部地区,经济发展水平相对落后,土壤等自然条件相对较差。以家庭人均纯收入作为分层标准,分别将六个县(市)下辖村(组)划分为高中低收入村,从不同收入级别村(组)中随机抽取一个村(组),按照整群抽样原理调查。此次调查共发放问卷600份,收回561份,剔除部分无效问卷,最终有效问卷519份①东部地区(白山市)171份;中部地区(长春市)190份;西部地区(白城市)158份。,有效问卷回收率为86.5%。

(二)样本特征

问卷调查基本内容涉及农户户主个人特征、农户家庭特征、农户对农业基础设施认识状况及农业基础设施建设参与意愿等,样本农户基本特征见表1。

表1 样本农户基本特征

(三)描述性分析

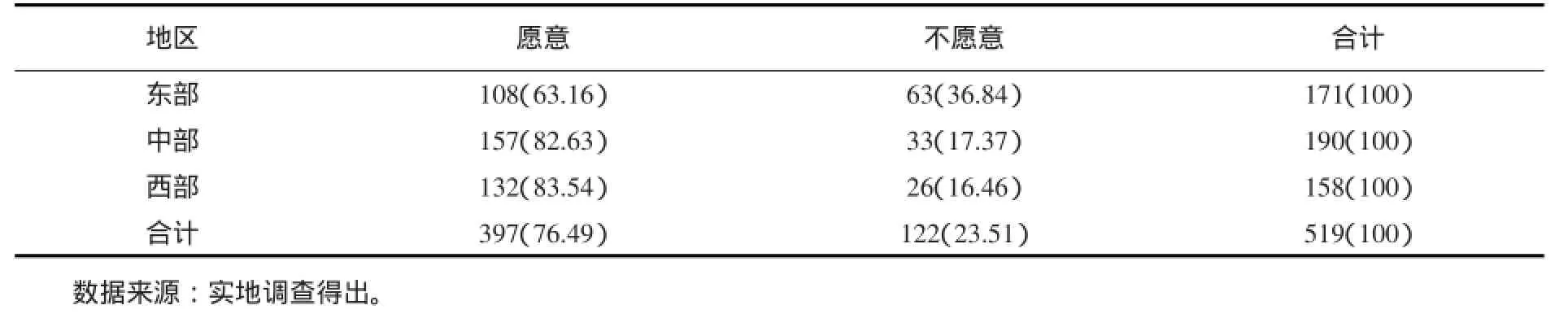

1.农户参与意愿及原因

在519份调研问卷中,397户农户表示愿意参与农业基础设施建设,占比76.49%;122户农户表示不愿意参与农业基础设施建设,占比23.51%,表明农户总体参与意愿较高。但不同地区间参与意愿存在差别,中部和西部地区农户参与意愿明显高于东部。东部地区不愿意参与的比例为36.84%,“农业基础设施对农业生产作用不大”“耕地面积较小”和“家庭收入较低”为主要原因(见表2)。东部地区因靠近长白山脉,人均耕地面积相对较小。除传统种植业外,多数农户选择种植人参、养殖林蛙等林下经济。农户从事的生产领域决定其农业基础设施需求,影响参与意愿。在“愿意参与的原因”中,“家庭劳动力少”是主要原因之一。缘于地理位置,东部地区农户前往韩国等地外出务工现象较普遍,劳动力转移导致务农劳动力减少也是其他地区农户愿意参与农业基础设施的主要原因②二者内在逻辑关系将另文分析。。

表2 主产区农业基础设施建设农户参与意愿

2.不同类别农业基础设施建设的参与意愿

根据前文分析,研究选取道路交通设施、农田水利设施和大中型农业机械分别代表公共物品类、准公共物品类和私人物品类农业基础设施,考查农户对不同类别农业基础设施建设的参与意愿(见表3)。

表3 主产区不同类别农业基础设施建设农户参与意愿

道路交通设施虽不会直接影响农户农业生产,但直接反映当地市场交易条件,影响农户农产品买卖的终端交易成本及农户收入。由表3可知,农户参与此类基础设施建设意愿不强,且地区间差异明显。东部地区愿意参与比例为83.33%,高于中部和西部地区的22.93%和18.18%。

东部地区道路交通设施条件较差,且农户满意度较低,参与意愿较强。农田水利设施在主产区农业生产中作用极重要,农户参与意愿较强,尤其在自然条件相对较差的西部地区。大中型农业机械的使用对土地连片及平整性有一定要求,因此中部和西部地区农户参与意愿高于东部。

四、实证分析

(一)模型设定

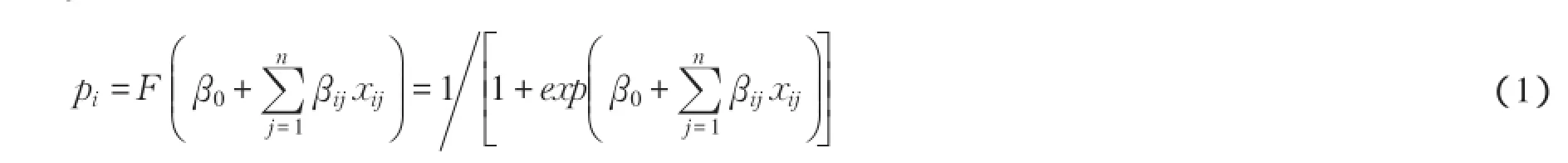

农户是否愿意参与农业基础设施建设是一个二分类变量,本文通过建立二元Logistic模型实证分析。其概率函数模型形式为:

将式(1)两端同时取对数,并引入随机扰动项,得到Logistic回归计量经济学模型线性表达式:

式(2)中pi为第i个农户参与农业基础设施建设的概率,xij为影响农户参与农业基础设施建设的变量,βij为待估参数,n为影响因素个数。

(二)变量选取

基于前文分析框架,从农户个人特征、农户家庭特征和农户对农业基础设施认知状况三方面确定模型解释变量,以农户是否愿意参与农业基础设施建设(是=1,否=0)作为模型被解释变量,解释变量含义及赋值见表4。

表4 解释变量含义与赋值

(三)模型估计结果与分析

运用SPSS 20.0软件回归分析519个样本农户参与农业基础设施建设意愿,模型的-2倍对数似然值为161.861,显著性水平为0.008,说明模型整体拟合效果良好。文化程度、耕地面积、家庭收入、农业基础设施对农业生产重要程度和自然灾害对农业生产影响程度五个变量对农户参与农业基础设施意愿有显著影响,回归结果见表5。在农户个人特征中,文化程度对农户参与农业基础设施建设意愿具有显著正向影响。文化程度越高,农户认知能力和接受能力越强,越能意识到农业基础设施在农业生产中的作用,表现出较强的参与意愿。在农户家庭特征中,耕地面积和家庭收入对农户参与意愿具有显著正向影响。耕地面积越大,单位面积所需劳动投入随之增加,在家庭劳动力无法满足生产需要、劳动雇佣成本上升情况下,农户倾向于通过改善农业基础设施替代劳动投入。家庭经营性收入在农户家庭收入结构中仍占较大比重,是提高农民收入的重要渠道之一。当农户家庭收入达到一定水平时,通过投资农业基础设施可进一步提高劳动生产率和资源配置效率,实现收入最大化。农业基础设施最重要的功能是降低农业生产过程中的自然风险。因此,在认知状况方面,农户对农业基础设施重要性及自然灾害危害性认知程度越高,参与意愿越强。

表5 回归结果

五、结论与政策建议

研究得出以下结论:粮食主产区农户是否愿意参与农业基础设施建设是农户个人特征、农户家庭特征及农户认知程度三方面共同作用的结果。其中,文化程度、耕地面积、家庭收入、农业基础设施对农业生产重要程度和自然灾害对农业生产影响程度五个变量对农户参与意愿具有显著正向影响。地区变量虽未通过显著性检验,但仍表明自然条件约束较强地区农户参与意愿高于其他地区。

综上,提出如下建议。(1)需在充分考虑农业基础设施“正外部性”前提下,逐步引导农户参与农业基础设施建设,对参与农业基础设施建设的农户应给予相应补助。农户参与基础设施建设的领域应限于准公共物品或私人物品范畴。(2)应多元化农户参与农业基础设施建设方式,农户可根据自身家庭状况选择以资金或劳动方式参与。(3)应加强对农民的教育与培训,提高其对农业基础设施重要性的认识,粮食主产区农户参与农业基础设施建设意愿。属于公共物品范畴的农业基础设施,其投资主体仍应由政府主导。(4)政府投资农业基础设施建设过程中,需合理确定中央和地方政府筹资比例,在中央政府主导下,地方政府和农户共同参与农业基础设施建设。在我国财政预算中,农业基础设施支出比例虽有所增加,但总体比例依然偏低。政府应通过一定形式确定支农支出,尤其是农业基础设施支出在政府财政支出中的比重。采取一定监督措施,确保相应资金能及时、足额到位,提高资金使用效率。(5)还应根据公共财政基本原则健全财政供给体制,即在农业基础设施建设方面,建立合理的中央政府和地方政府财政分配关系,这对实现农业现代化建设具有重要现实意义。

[1]谭向勇,刘力.粮食主产区小型农田水利建设投入机制探析[J].农业经济问题,2007(4):41-46.

[2]贺雪峰,郭亮.农田水利的利益主体及其成本收益分析——以湖北省沙洋县农田水利调查为基础[J].管理世界,2010(7):86-97.

[3]刘力,谭向勇.粮食主产区县乡政府及农户对小型农田水利设施建设的投资意愿分析[J].中国农村经济,2006(12):32-36.

[4]朱红根,翁贞林,康兰媛.农户参与农田水利建设意愿影响因素的理论与实证分析——基于江西省619户种粮大户的微观调查数据[J].自然资源学报,2010(4):539-546.

[5]刘辉,陈思宇.农户参与小型农田水利建设意愿影响因素的实证分析——基于对湖南省粮食主产区475户农户的调查[J].中国农村观察,2012(2):54-66.

[6]刘帅,钟甫宁.实际价格、粮食可获性与农业生产决策——基于农户模型的分析框架与实证检验[J].农业经济问题,2011(6):15-20.

[7]Berbel J,Gomez-Limon J A.The impact of water-pricing policy in Spain:An analysis of three irrigated areas[J].Agricultural Water Management,2000,43(2):219-238.

[8]Brown L R,Halweil B.China's water shortage could shake world food security[J].World Watch,1998,11(4):6-10.

[9]Gheblawi M S.Estimating the value of stochastic irrigation water deliveries in Southern Alberta:A discrete sequential stochastic programming approach[D].Canada:University of Alberta,2004.

Empirical Analysis of Peasant Households'Participation Willingness in Agricultural Infrastructure in Major Grain Producing Areas——Based on Survey Data of 519 Peasant Households in Jilin Province

LIU Shuai,TIAN Shuai,YU Xiaoyang

(School of Economics and Management,Jilin Agricultural University,Changchun 130118,China)

As public goods,agricultural infrastructure could be classified in to pure public goods,quasi-public goods and private goods according to the degree of its non-ricalness and non-excludability. Based on the theory of public goods and the sample investigation data of 519 households from Jilin Province,this paper relatively made a theoretical and a empirical analysis of peasant households'willingness to participate in the agricultural infrastructure construction in major grain producing areas.The result indicated that peasant households'individual characteristics,family characteristics and cognitive behavior all had a significant effect on their participation willingness.

agricultural infrastructure;public goods;major grain producing areas;peasant household' participation willingness

F323

A

1674-9189(2016)04-0012-07

*项目来源:国家软科学研究计划重大合作项目(2014GXS2D016);吉林省教育厅“十二五”规划项目(吉教科文合字[2014]第45号)。

刘帅(1982-),男,博士,副教授,研究方向:农业经济理论与政策。