埃罗·塔拉斯蒂的音乐符号学观念── 以《音乐符号学理论》为例

2016-09-23中央音乐学院音乐学系北京100031

张 晨(中央音乐学院 音乐学系,北京 100031)

埃罗·塔拉斯蒂的音乐符号学观念── 以《音乐符号学理论》为例

张 晨(中央音乐学院 音乐学系,北京 100031)

埃罗·塔拉斯蒂借助符号学理论构筑了自己的音乐符号学帝国,他的研究性著作《音乐符号学理论》(1994)得到了广泛的认可。他在吸取了各家之言后,借助他的老师格雷马斯的《结构语义学》理论,提出了一条适用于调性音乐的分析路径。在写作中,他将目光着眼于音乐语言的深层结构意义,不仅提出理论,还为实践带来了摹本。音乐理论研究随着符号学方法的加入而变得更为丰富。

罗兰·巴特;格雷马斯;结构主义;“同位”;“模态化”

引 言

符号学作为一种新兴力量越来越为各个学科所重视,它是一个宽泛而包容性极强的学科,首先就是因为它自身的交叉学科性质。它貌似能解决一切问题,却在解决具体问题时让人难免感到尴尬。从第一代符号学到第三代符号学,它自身也经历着变革和演化,而它从索绪尔的二元论到皮尔斯的三元论,及后来的一系列改进阐释,这种混乱却也似乎一直都在围绕着一个中心。但这不重要,关键是在运用时如何实施并作改进。

符号学与结构主义语言学有着密切的联系,它在音乐中的运用也同语言学、文学叙事理论密不可分。法国学派的罗兰·巴特、格雷马斯对结构主义语言学的贡献,导致符号学领域在阐释时都会以他们为指导先锋。而文学理论,或者更确切地说是语言学理论,与音乐的关系问题也被提了出来。可以说,音乐符号学的确从语言学中汲取了丰富的营养。

塔拉斯蒂( Eero Tarasti) 是音乐符号学领域的开拓者,他的饱学使他在音乐符号学方面的贡献得到世界的认可。他于1979 年创立芬兰符号学协会。1988年芬兰成立国际符号学研究会( The International Semiotics Institute) 时,塔拉斯蒂当选为主席,并奠定了芬兰符号学在国际符号学研究中的重要地位。他代表作有:《神话和音乐:音乐中,尤其是瓦格纳、西贝柳斯和斯特拉文斯基音乐中神话美学研究的一种符号学方法》( Myth and Music: A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth in Music,Especially that of Wagner,Sibelius and Stravinsky,1979) 、《音乐符号学理论》( A Theory of Musical Semiotics,1994) 、《音乐的意义: 音乐符号理论与分析文集》( Musical Signification: Essays in the Semiotic Theory and Analysis of Music,1995) 以及《音乐符号学发展》( Musical Semiotics in Growth,1996)等。[1]塔拉斯蒂对音乐的意义更感兴趣,他的研究方法体现了欧洲和法国的直觉论。[2]他的《音乐符号学理论》从理论与实践两方面代表了音乐符号学研究的典范。

近年来,国内对音乐符号学的问题引起重视。2013年4月,四川大学陆正兰教授应邀参加在比利时鲁汶大学和比利时皇家学院召开的“第十二届音乐表意国际会议”。这次会议上,她结识了塔拉斯蒂,并翻译了塔拉斯蒂的《音乐符号》(Signs of Music)。她在该书的“译后记”中写道,“早在1986年,塔拉斯蒂就与法国广播公司合作主持了一项关于‘音乐意义’研究的国际重大课题,欧美各大学涌现出了一批具有世界影响力的音乐符号学家。”[3]243

一、符号学分析的优势

在分析文本时,“一个叙事的作者不应与叙事者混淆;叙事者的记号是内在于叙事的,因此是符号学分析完全可以掌握的。”[4]132也就是说,叙事者并不等同于作者,叙事者可以通过文本解释,而作者本身未必参与。如果将文本分析的深层意义强加于作者,将会出现一些差错。比如,“为了决定作者本人处置着他用以经营作品的‘记号’,必须假定在‘人物’和其语言之间存在有一种描述性关系,它使作者成为一个完全的主体、使叙事成为其充分发展的工具性表达,这对于结构分析来说是不可接受的:(在叙事中的)说者不是(生活中的)写者,而去写的人也非所是的人。”[4]132“文本分析企图表达的,不再是有关文本来自何处的问题(历史批评),甚至于不再是它如何制作的问题(结构分析),而是它如何被分解、被探测、被散播的问题:它按照何种被编码的渠道进行着。”[4]257

索绪尔提出的“能指”和“所指”的开拓性在于,指出了意义应该在音响形象和它所指的概念中找到。“一个音位,不管描述得多么充分,其本身没有意义,只有在结合入字词后才会参与意义。层次理论提供了两类关系:分布性的关系和整合性的关系。结果,分布关系不足以说明意义。因此,为了进行结构分析,首先需要区分描述实践的不同机制,并将其置于一种(整合的)等级结构中去。”[4]109“理解一个叙事,不只是追随故事的展开,而且也需识别其中的‘阶段’,将叙事‘线’的水平轴连接,投射到一种隐含的垂直轴上去。读解(聆听)一个叙事,不只是从一个字词过渡到另一个字词,也是从一个层次过渡到另一个层次。”[4]110音乐符号学也正是在寻求“一种有自身代码的话语”。

而由于音乐的特殊性,多年来也只有塔拉斯蒂的音乐符号学得到了公认,音乐叙事理论也从来没有一本专著,它总是搭载上符号学。当然,塔拉斯蒂在《音乐符号学理论》中的观念并非凭空想象,他的理论建立于对符号学广泛的积累之上。

二、先驱:《S/Z》的符码阐释与格雷马斯的结构语义学

除了深层次的研究,结构学派理论的模式是研究符号系统最小的意义单位。特别是在20世纪60年代音乐符号学的第一阶段,它被结构主义和直接借用于语言学的模式所支配。可以认为,在音乐中也可能区分集合中的第一次发生(有意义的东西,音乐的“词”)和第二次发生(无意义的东西,音乐的“现象”)。通过一系列技巧的联合,音乐符号学者试图通过这些小的原子建构一个意义的统一体。所有的符号体系,甚至音乐,应该像语言那样被操作。在这个意义下,我们可以读懂对于列维·斯特劳斯(Levi-Strauss)在介绍他的“神话学”导论时引起的争论,即无象征的绘画和无调的音乐不是语言,因为他们缺乏第一个发生的水平——在绘画中有意义的和认识的形态,以及音乐中音调的功能。因此,当时即使皮埃尔·柏辽兹(1971)和卢洽诺·贝里奥(1974)对语言学与结构主义感兴趣,但列维·斯特劳斯却批评先锋派艺术没有与60年代符号学的问题相关联。[5]5

罗兰·巴特的符号学理论巨著《S/Z》(1970)是符号学应用于文学分析的实例,他对塔拉斯蒂的音乐符号学在实践上有深远的影响。《S/Z》的书名就是一个符码,作为符号,它究竟代表了什么?是巴特(Barthes)对巴尔扎克(Balzac),还是萨拉辛(S)对赞比内拉(Z)?“S和Z居于斜线两侧,有分别,也有意义,然而它们也是同一个事物置放在镜子面前所呈的形象,无差异,无意义,无本质。截然不同之物叠合了起来,注定要失掉中心和本质,从而死去。Z所侵越的,不是性别之纵聚合体的内部秩序,而是差异的存在本身,是分类系统。差异是生命和意义之门,意义及其分类基础是生还是死的问题。嫌恶、恐惧的绝顶不是死亡,而是死亡和生命的分类被取消了。因此,巴特说横阻在萨拉辛的S和赞比内拉的Z面前的这条斜线,有一种让人惊惶的阉割及映现阉割的功能:‘它是表示删除的斜线,镜子的表面。’”[6]作为结构主义文学理论主要代表的巴特在分析巴尔扎克的《萨拉辛》时,将其分为93个结构,561个断片进行共时性分析。“巴尔特认为,五种符码就是文本里的五种声音,如经验的声音(行动符码)、个人的声音(语义符码)、科学的声音(文化符码)、真相的声音(阐释符码) 以及象征的声音(象征符码) ,这些声音相互编织成一种网。”[1]从某种意义上,《S/Z》通过放弃结构模式和诉诸无限差异的文本实践,否定了《叙事结构分析导论》(1966)。

格雷马斯(Algirdas Greimas,1917-1992)与巴特的交往甚密,他的结构主义理论是塔拉斯蒂符号学理论的重要来源,并预示了格拉伯茨对李斯特叙事分析的顺序。格雷马斯的经典著作《结构语义学》和《论意义》中对文学语言研究的成果被塔拉斯蒂运用于音乐符号学的研究中。

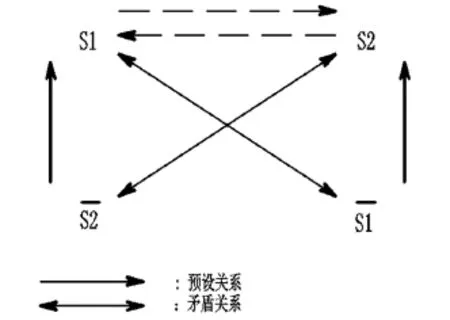

格雷马斯以意义问题为研究的出发点,试图由语符语义关系的形式化内在地推演出文本的意义系统,以结构语义学为叙事文建立起一套叙事语法。他认为叙事深层结构类似于句法结构,并建立起“行动元模式”与“符号学方阵”作为一套有效的阐释方式,被广泛运用于人类学、文化研究等相关领域。格雷马斯创立的符号学方阵,是其叙事语义学中最富独创性和应用性的贡献之一,它为各种类型叙事文本中的基本意素关系提供了描述模型。(见图1)

图1.符号学方阵

他由索绪尔的两元关系、皮尔斯的三元关系,发展出了一个四元关系模式。如果说“S1”代表着“生”,那么“S1”则代表着它的对立项“非生”;如果说“S2”代表着“死”,那么“S2”则代表着它的对立项“非死”。因此,形成了两对矛盾组合。而“S1生”和“S2死”又互为预设关系。“S2非死”与“S1生”形成了预设关系,“S1非生”与“S2”死也形成了预设关系。

塔拉斯蒂吸取了格雷马斯的叙事排序理论依据两个轴线。一个术语(A)和它的否定(非A)被放置在一个对角线的轴线;一个补足的或者对比的术语(B)和它的否定(非B)在一个相反的对角线轴线,形成一个十字。A范式的叙事跟随A-非A-B-非B的过程。比如,“极度”(A)可能与“不充分”(B)对比在这样一个组合中,形成一种叙事,其中的“不充分”的否定(非B)是最后的解决——“充分”的陈述(塔拉斯蒂,1994,第53页)。[7]这个矩阵被塔拉斯蒂运用在分析西贝柳斯的《第四交响曲》,并形成了一种可以继续衍绎的模型。

三、塔拉斯蒂的音乐符号学观念

(一)“同位”与“模态化”概念

塔拉斯蒂的核心思想中的“同位”(Isotopies)概念是最多产的结构学派理论观念之一,它对音乐符号学分析有很大作用。在所有20世纪60-70年代的法国符号的和结构的方法中,格雷马斯的理论是唯一保藏同源观念传统的结构。[5]7

塔拉斯蒂在《音乐符号学理论》中将音乐的“同位”分为行为性(Actoriality)、时间性(Temporality)和空间性(Spatiality),并受到“模态性”(Modalities)——基本情态的诠释。这些情态对音乐,就如同语言对说话者一样至关重要。[3]16

巴特认为,“与动词位于对立的‘主语’本身一定会服从句子模型:由格雷马斯提出的行动者类型学在大量故事角色中发现了语法分析的基本功能。”[4]107-108行动者相当于音乐的主题和动机,它展现了不同主题-行动者之间的区别、主题形式中行为性的分布;空间性意味着在声音空间中记录音乐,局部和声作为内部空间,表示在音乐结构体中因素的对比。整体和声进行的线条作为外部空间,表示一种节奏和度量标准的分析;时间性体现为速度的安排、节奏型的贯穿。

模态性层面的出现来自于行为的、时间的、空间的接合,因此它们不是任意地、建立于文本之上的主观解释。基础的模态性有:“存在”(être),指静止、稳定、一致的情形;“做”(faire),指音乐的行为、事件、活力、不和谐;“变为”(devenir),指适用于音乐的“标准的”速度进行;“意愿”(vouloir),指音乐运动的能量,一种倾向,音乐移动的方向;“知道”(savoir),指音乐的信息,音乐的认知瞬间;“能够”(pouvoir),指音乐的力量和效能,技术的源泉,特别是在表演中(表演技术、惯用写作、精湛技巧,等等);“必须”(devoir),指类型和形式种类(奏鸣曲、赋格曲、回旋曲、恰空等等)的方面、音乐作品与风格和规范的分类之间的关系,它能够引起来自存在于音乐作品之外的语料库,或者它可能通过作品自身被建立,义务的音乐逻辑;“相信”(croire),指音乐的认识论值(例如真理/虚假、谎言/秘密)及其分布、它在接受时的说服力,在文本中的多个阶段指向它的叙述程序。[5]48-49塔拉斯蒂借助席格的描述方法来解释音乐运动的张力:增加张力标记为“+”,减少标记为“-”。席格认为张力的增加与上升旋律线最为相关。[5]15

比如,“意愿”作为一种否定或肯定的前提,“意愿”加入“能够”带来一种鲁斯金(John Ruskin)所称为的“力量观念”,它提及物理的和精神的努力来要求创作艺术作品。从这可以推断,莫扎特作品比贝多芬作品中能量少,因为在意义和结束之间,莫扎特的音乐表达没有斗争,而是出现了“自发的”并且没有详细阐述.[5]47

再如,一个主题的“知道”代表一个主题(声音)的节奏、旋律、和声因素的传递。换句话说,“知道”意味着音乐的物质从他的功能中分离。“意愿”和“知道”合起来形成了音乐主题的“存在”。最后,主题内部的能量可能相互对立:“能够”、“意愿”和“必须”的紧张度可能导入相反的方向,并只有之后的作曲(奏鸣曲的发展部)被允许混合起来或者加强对比。

至此,可以看出,“同位”借助了文学叙事分析模式,全方位锁定作品各方面因素的特征。“模态性”并不是传统术语的代替品,而是一个更多元、综合的指示,或者是其他“模态性”类型的混合。“模态性”要素之间存在着相长、相克的关系。塔拉斯蒂的分析能够得到传统分析看不到的结果。

(二)塔拉斯蒂实践的可操作性

《音乐符号学理论》是塔拉斯蒂众多学术研究的巅峰,为此他花费了十五年时间。从早在20世纪70年代他作为格雷马斯的学生,到之后在巴西和美国做研究,他一直在符号学领域探索理论和实践的问题。这本书共分为十章(第1至5章为理论背景,第6至10章为举例分析的实践)和结论。在塔拉斯蒂的观念中,“模态化”分析是提纲挈领的主导,它由多个因素形成结构共时。在分析实践中,他将结构作品做若干分段(碎片化),然后用标准化度量或者模态化要素去分析。在分析时,他选取了从贝多芬到德彪西的作品,并在本书的前言中给出了选择原因:“首先,源于对作品的熟悉。他的理论的源出与作品分析有深层次的关联。一些真正的“答案”从分析过程本身得出,比如在1989年为欧洲音乐分析会议所写的对德彪西的研究,还有在作曲家诞辰125年庆典时所写的西贝柳斯研究。他按照年代顺序安排分析,并遵循德国系统音乐学和历史音乐学。”[5]XV

第一部分中,“理论本身”首先展示的是音乐符号学领域的概论。理论的背景来自“经典符号学”(从皮尔斯到格雷马斯),还有一些音乐学传统中的伟大思想者(从恩斯特·库尔特到波利斯·阿萨菲耶夫)。塔拉斯蒂并没有对立和混淆传统的经典观念,而是相互补充和并用。

“同位”概念是一种最富有成效的结构学派理论观念,它对音乐符号学分析有很大价值。[5]7“同位”的概念包含非常广泛,比如音调的同位、音色的同位、节奏多样性同位、段落重叠、和声上复杂的同位、双调性和多节奏段落同位。雷尔达尔(Lerdahl)和杰肯多夫(Jackendoff)声明:“人们可能说,乐句在相对静止中开始,逐渐增加张力……与开头相反,在一种动态中拉伸张力,然后释放张力……对于减少表达这种音乐的退潮和流动是非常可取的。”(1985:122)换句话说,音乐中有一种“空间-速度-行为的同位”,引导我们去“阅读”作为一个相关整体的文本,而非离散的片段。[5]29

整个生成模式的基础——模态性的水平,除了格雷马斯,还有芬兰哲学家怀特(Georg Henry von Wright)的模态化逻辑。通过这个模态性的重要阶段,符号学方法更接近“认知的”本质。它在生成过程中建立于速度、空间和行为层面的接合。试图在音乐话语中混合和细节的层面上研究模态化的预想,比如,尝试为不同的音阶、节奏、和弦、音色等确定精确的模态值。此外,德语情态动词(dürfen,wollen,können)是否可能有一个更扩大的合法身份。[5]288

塔拉斯蒂接受了格雷马斯观念中的层次划分,首先将作品做“同位”分类,然后从空间性、时间性、行为性的模式中进行音乐文本叙事解读,再在子模式“意愿”、“能够”、“知道”、“相信”、““必须”中分析它们之间的形态和关系。

第二部分,作者探寻理论如何在实践中实现,展示了不同风格时期(从维也纳古典到简约派)的作品。为了避免还原论,它经常被结构主义者付诸分析模式,在每次分析时用的模式有些许不同,反射了音乐作品自身的变化特征。在贝多芬《黎明》第一乐章的分析中,最相关的层次是音乐行动者。这里区分了行动者和行为体概念的不同。行为体使功能性角色进入音乐主题(行动者),从而能被建立。[5]289

就像普罗普(Vladimir Propp)对民间故事的分析,一个行为体角色能够在许多不同的行动者中证明自身。格雷马斯的神话交往的行动者模式以行为体为主要部分——比如主体与对象,发送者和接收者,帮助者和对手。它们都可以通过不同的行动者实现。同样在音乐作品中,主要的主题-行为体的角色可以被许多音乐行动者接管。在《黎明》中的分析也是,塔拉斯蒂尝试一种特别的测量方法衡量音乐空间中固有的张力和涉及内部和外部空间彼此间的关系。[5]290

《波罗乃兹-幻想曲》的研究基于第一次分割作品的观念,体现于塔拉斯蒂分割后称之为“叙述程序”中,然后用符号学方阵(第144页)作为深层结构使之形成叙事的拱形和整个作品的张力。在《g小调叙事曲》分析中的主要成就是模态的语法。其中各种各样的模态性用五个不同的程度来数字化,从极端积极(++)到极端消极(--)排列。这使它可以模态化整个作品的模式的内容。[5]290

塔拉斯蒂在两部肖邦作品的分析研究中,将符号学分析在适当的观念中转变为叙事。通过音乐中的叙事性,我们明白两件事:叙事性是通过作品传递的音乐历史事实,要么通过它们特殊的风格和惯用语句,要么通过它们的文学说明,来唤起叙事区域;叙事性是一个结构现象,其中任何音乐作品在时间中演变并使一些事情变成另外一些事情是叙事。[5]290

尤其是在肖邦《g小调叙事曲》(op.23)中,塔拉斯蒂运用模态性的所有术语通过描述与量化分析了作品的语法结构,通过实践解析了概念的内涵。他将作品分割为13个叙述程序,依据是速度的转变、材料的对比、主题的发展等。先从“时间性”、“空间性”(外部空间/内部空间)、“行动者”三个维度进行分割,又从“意愿”、“知道”、“必须”等维度雕琢,展现了作品语言的发展演变,每一个分析的模态化要素由贯穿在这13个部分中,形成了专题叙事,而这个过程就是意义的本身。他认为,“在这个故事中,没有突破点的解决,好像李斯特《但丁奏鸣曲》,但最后有一个回归到华尔兹焦虑的“同位”要素,它只不过是从乡愁成长为悲剧。”[5]155

在细节分析时,他首先将13个叙述程序分割出来,并用符号术语简洁地定义它们。这些零散的、碎片式的描述语句引导着我们的好奇心:它们如何在作品中体现?在“速度的接合”叙事中,以作品速度变化为依据,对每个片段进行描述与分析;在“空间的接合”中分为“外部空间”(指旋律走向、段落内的框架、旋律轮廓等,是横向的、线条式的)和“内部空间性”(指和声细节,是纵向的、柱式的);在“行为者的接合”叙事中,音乐文本作为主题,主要行动者落脚为主题(包括动机、重复、发展),行动者的引入方式也许不包含“像似符号”和 “指示符号”,而只是一种倾向,行动者也许作为一种非主题的朗诵动机出现。非行为化指不涉及主题材料的连接部分。

在塔拉斯蒂的行为分析中坚持两个不同层面。一个是表面叙述层面,它展现了主题-行动者在一种虚构的行为模式中的角色,作为一个发送者、对手、帮助者、接收者、主体和对象。另一个是深层叙述层面,它展示了行动者如何从一个代码或者范式创造到作曲家-阐释者——一种代码的生成,它在叙事曲中通过感知的听者被清楚地听到,但作曲家可能选择隐藏。[5]165

结 语

音乐的“话语”位于时间当中。它包含重复、回归、预备、期待、解决,还有在旋律语法的层面。人们试图在音乐句法与速度的维度的存在谈论音乐叙事。[8]塔拉斯蒂认为,“由于音乐的根本的过程的本质,音乐逻辑不能基于一个静止世界的逻辑,而应该依照逻辑描述一种状态到另一种状态的持续改变的现象。所以,音乐的意义应该基于音乐音型的持续生成和变化。”[5]18

音乐的“话语”是一种独特的符号系统,它也有自己的语法规则,它的本质是作曲家个性化的选择和实现行为。完整的音乐生成经历着一个链条化过程:首先,“翻译”发生在作曲家的脑中,音乐观念转换为视觉的记谱法;然后,表演者转换乐谱到肢体语言和身体的技术;然后,听众将声音现象转化为“语言”内在的经验;最后,最彻底的转变是那些着手用表达模式——文字描绘的人。[5]4

音乐符号学的意义在于从符号走向音乐话语深层结构意义,是从一般结构到深层结构的探索。对于音乐符号学的实践,最终会走向音乐叙事。而叙事作为非独立学科,依托于符号学存在,但它所包容的东西更广。运用符号学的方法研究音乐作品会导致结论与传统研究相异,由于方法的不同,它不能得出以往经验的意义,却能开辟一番属于自己的天地。在多元文化并存的今天,我们应该以一种开放的视角来对待这门科学,应该以何种手段将其应用于不同的音乐研究是值得思考的话题。

[1]王旭青.交融与碰撞:隐喻、修辞、符号理论对音乐叙事理论的启发[J].美育学刊,2012(2).

[2 ](芬)埃尔基·佩基莱等编.音乐·媒介·符号[M].陆正兰,译.成都:四川教育出版社,2012:1.

[3 ](芬)埃罗·塔拉斯蒂著.音乐符号[M].陆正兰,译.南京:译林出版社,2015: 243.

[4](法)罗兰·巴尔特著.罗兰·巴尔特文集——符号学历险[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[5]Eero Tarasti. A theory of musical semiotics, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data,1994.

[6](法)罗兰·巴尔特.S/Z[M].屠友祥,译.上海:上海人民出版社,2012:26-27.

[7]Stanley Sadie. The New Grove Dictionary of Music and Musicians,Vol.23. Macmillan Publishers Limited. 2001. p.68.

[8]Jean-Jacques Nattiez. “Can One Speak of Narrativity in Music?”. In:Journal of RMA(Royal Music Association),115,1990. p.243.

[9]Robert Samuels, Robert,Mahler’s Sixth Symphony: A Study In Musical Semiotics ,Cambridge Universitiy Press, 1995.

[10]Fred Lerdahl&Ray Jackendoff. A Generative Theory of Tonal Music. 1983 by The Massachuseetts Institute of Technology. Second

paperback printing,1996.

[11]Michael Klein.“Chopin’s Fourth Ballade as Musical Narrative”. Music Theory spectrum 26.2004.No.1.

[12]陆正兰:音乐表意的符号学分析[J],南京社会科学,2014年第1期。

[13](法)A.J.格雷马斯结构语义学[M].蒋梓骅,译.天津:百花文艺出版社,2001.

[14](法)A.J.格雷马斯.论意义-符号学论文集(上,下)[M].吴泓缈,冯学俊,译.天津:百花文艺出版社,2001.

[15](美)皮尔斯.论符号[M]//李斯卡.皮尔斯符号学导论.赵星植,译.成都:四川大学出版社2014.

[16](法)罗兰·巴尔特.深化修辞术批评与真实[M].屠友祥,温晋仪,译.上海:上海人民出版社,2009.

(责任编辑:王晓俊)

J601;J60-06

A

1008-9667(2016)02-0056-06

2015-09-27

张晨(1983— ),女,辽宁沈阳人。沈阳音乐学院助理研究员,中央音乐学院2014级博士研究生,研究方向:西方音乐史。