全面两孩政策对未来中国人口的影响

2016-09-22翟振武陈佳鞠

翟振武,李 龙,陈佳鞠

(中国人民大学 人口与发展研究中心,北京 100872)

全面两孩政策对未来中国人口的影响

翟振武,李龙,陈佳鞠

(中国人民大学 人口与发展研究中心,北京 100872)

全面两孩是生育政策调整完善最关键的一环,其对未来中国人口发展将产生深远的影响。全面两孩政策启动实施之后,总人口的规模达到峰值的时间得以推迟,少儿人口规模和比例得到显著提升,劳动年龄人口规模持续减少的趋势将会延缓,人口老龄化在一定程度上减轻。但是,最近15年的劳动年龄人口比例下降使得“人口红利”加速消减,未来60年的老年人口规模不会受到影响,老龄化程度不断加深的趋势也不会改变,同时,少儿抚养负担加重使得总抚养比增大。

全面两孩;少儿人口;劳动年龄人口;老龄化;计划生育;人口结构;人口红利

中国人口发展具有高度的复杂性:一方面因其整体的规模十分突出,结构上的小变动也能转化为规模上的大问题;另一方面则因其颇具特色的生育政策。长期以来,生育政策调整完善一直备受全社会乃至全世界的瞩目,特别是在“单独两孩”政策出台之后,中国的生育政策走向一时成为热议的话题,这其中饱含着对生育政策将会如何影响未来人口发展趋势的关注。“单独两孩”政策拉开了生育政策新一轮调整完善的序幕,而全面两孩政策却是“重头戏”,其对未来人口发展趋势的影响明显超过“单独两孩”政策,既赢得了新机遇,也平添了新的挑战。

一、生育政策调整完善:从“单独两孩”到全面两孩

在计划生育被确立为中国基本国策之后较长的一段时期里,生育政策在总体上保持了稳定,仅在局部上进行了微调。党的十八大以来,生育政策新一轮调整完善的步伐明显加大加快:十八届三中全会将“单独两孩”政策作为推动社会领域全面深化改革的重大举措,十八届五中全会又将全面两孩政策列入“十三五”时期经济社会发展的战略任务之中。不过,总的来看,无论是在局部上的微调,还是在全国范围内更大更快的调整完善,其最根本的出发点都是为了统筹人口的规模与结构、促进人口长期均衡发展。生育政策调整完善首先需要关注人口规模与结构的变化特征。

在20世纪70年代,以“晚、稀、少”为主要内容的计划生育政策基本确立并逐步落实,人口规模的增长速度出现了1949年以来第一次的明显下降:年度净增人口规模从1970年的2321万人大幅减少到1979年的1283万人,人口自然增长率则相应地从约26‰径直降低至约12‰。其后的出生高峰使得人口规模的增长速度出现波动和反弹,但到20世纪90年代,受到计划生育政策和经济社会发展的共同影响,人口规模的增长速度再次出现了明显下降:年度净增人口规模从1990年的1629万人减少到1999年的1025万人,人口自然增长率则相应地从约14‰降低至约8‰。进入21世纪,由于生育率基本稳定在较低的水平,人口规模的增长速度继续放缓,年度净增人口数量从近900万人减至最低时只有约640万人,人口自然增长率则从近7‰降至最低时只有约4.8‰。特别是在2010年及以后,人口规模呈现出低速惯性增长主导下的新常态,年度净增人口数量基本没有超过670万人,自然增长率大体维持在5‰左右(这是20世纪60年代以来的最低水平)。在这个过程中,人口规模的压力相对有所缓和,而人口结构的问题则日益凸显出来,年龄结构的老化(在21世纪之初跨过60岁及以上老年人口比例“门槛”进入老龄社会)和性别结构的失衡(在21世纪的前10年间出生性别比一度突破120,达到1949年以来的最高水平)在更大程度上困扰着的人口发展,进而深刻地影响着经济增长的持续性和社会发展的稳定性。在计划生育基本国策的框架下推行更为宽松的具体生育政策,能够在兼顾人口规模调控的同时,一定程度上优化未来的人口结构(实现年龄结构老化进程的延缓,助推性别结构失衡形势的逆转),这是党的十八大以来加大力度、加快速度调整完善生育政策主要的决策依据和政策目标。

从“单独两孩”政策到全面两孩政策,这是在生育政策调整完善的路径中符合国情的选择,体现了生育政策调整完善目标明确性与过程渐进性的统一。作为全面两孩政策的先导、生育政策调整完善的过渡,“单独两孩”政策不仅可以提前释放部分累积的生育势能、达到生育高峰前错的政策效果(“单独两孩”政策的生育高峰是在2016年和2017年达到,而全面两孩政策的生育高峰则是在2018年和2019年才达到),而且也可以形成应对出生堆积的实践经验、创造工作方式转变的缓冲条件、争取相关公共设施的建设时间,从而为目标人群规模更为庞大、累积生育势能更加严重的全面两孩政策更为平稳、更加有序的“落地”奠定坚实的基础。“单独两孩”政策的目标人群规模约为1100万人,预估出生堆积总量可达600余万人*翟振武,李龙:《“单独二孩”政策的回顾与展望》,《人口与计划生育》,2015年第3期。。假定目标人群的二孩生育服从5年均匀分布,则从“单独两孩”政策启动到全面两孩政策实施的2年间,合计将会提前释放250万人左右的生育势能,这将减轻全面两孩政策施行后生育水平震荡的冲击性。自2014年1月在各个省份启动实施之后,“单独两孩”政策的成效初步显现。无论是从二孩申报的规模*根据国家卫生计生委公布的汇总数据,截至2015年5月底,全国申请再生育的“单独”夫妇约有145万多对。,亦或是从住院分娩的数量*康楚云等:《生育政策调整对助产医院分娩量及产妇构成的影响》,《人口研究》,2015年第6期。,都能看到“单独两孩”政策带来的出生人口增加,这尽管会给服务资源造成一定的压力(尤其是在城镇地区),但是尚处在可控的范围之内。经过“单独两孩”政策的检验以及缓冲,全面两孩政策施行的时机能够更为成熟,条件也随之更加可行。

生育政策必然要在“单独两孩”的基础上走向全面两孩,这是其新一轮调整完善的既定路线。全面两孩昭示着中国生育政策的根本转向,赋予了生育政策崭新的时代内涵,具体表现在:第一,全面两孩政策的启动实施体现了生育政策从较为严格向相对宽松的转变,生育政策新一轮调整完善之前,城镇地区推行的是“一孩化”的政策,而农村地区则推行的是“一孩半”为主体的政策,全国的政策生育率也只有1.47*翟振武,陈佳鞠,李龙:《中国出生人口的新变化与趋势》,《人口研究》,2015年第2期。,相当数量的育龄人群受到限制不能生育二孩,尽管“双独两孩”和“单独两孩”政策相继得到贯彻落实,但由于它们更主要覆盖的是年轻的夫妇,在当前一段时期里影响相对有限,而全面两孩政策则会作用于更大范围,城镇地区大多数的育龄人群和农村地区近半数的育龄人群今后可以生育二孩,限制明显放松;第二,全面两孩政策的启动实施反映了生育政策从群体分割向普遍统一的转变,生育政策新一轮调整完善之前,中国的生育政策不仅有城乡之间的区别,而且还存在着地区之间、民族之间的区别,例如,海南、云南、青海、宁夏、新疆以及西藏等6个省份的农村地区本就实行两孩政策,而北京、天津、上海、江苏、四川和重庆等6个省份的农村地区却是执行一孩政策,全面两孩基本取消了生育政策在城乡和地区上的差别,让生育政策告别了“碎片化”的时代,有助于实现群体间的公平性和全国范围内的一体化;此外,全面两孩政策的启动实施还可以推动了生育政策从以管控为重向以服务为重的切实转变,随着限制水平的降低、群体分割的淡化,管控的任务得以减轻,行政力量可以更好地集中到服务上去。全面两孩政策是在计划生育基本国策的框架下的巨大变革,将会显著影响未来的人口发展,进而深刻影响经济和社会的运行。

预测全面两孩政策对未来中国人口发展的影响,重点需要关注其对未来中国生育态势的影响,估计全面两孩政策下的生育水平是问题的核心。本研究按照分人群分要素回推预测方法对生育势能释放期的总和生育率进行测算,并以此为基础对生育势能释放后的总和生育率进行估计。

第一,生育政策新一轮的调整完善承载的是已经累积了二三十年的生育势能,虽然“单独两孩”政策已经从中提前释放了一部分,但是基于全面两孩政策庞大的目标人群数量,预计出生堆积仍会显著抬高生育水平。依托2014年全国千分之一人口变动抽样调查数据,通过考察全面两孩政策目标人群的规模(包括参照现行生育政策扣减符合政策的育龄妇女和按照当前生育水平将其推算至政策调整年份两大主要环节),分析目标人群二孩生育的比例分布,可以估计全面两孩政策下的出生堆积(将目标人群的规模及其二孩生育的比例分布按年龄综合成总体出生堆积规模,并结合目标人群二孩生育的时间分布计算出年度堆积规模),进而反推全面两孩政策下的生育水平,据此预测未来人口变化的各个指标。上述分人群分要素回推预测的方法在数据上直接可靠,在逻辑上清楚明了,无需过多的间接估计,能够保证较高的质量。结果显示,全面两孩政策出生堆积释放大约历时5年,总和生育率预计最高将会达到更替水平(2.1左右),最后降至大约1.8的水平。

第二,全面两孩政策的累积生育势能释放之后,生育水平将会回落,但是由于政策空间得到扩展,总和生育率预计将会略微高于政策启动实施前的水平(1.65左右),大约是在1.70~1.75。随着经济社会的逐渐发展,生育水平将会在此基础上进一步的下降。但是生育政策的调整完善并不是以全面两孩作为终极环节,在2050年之前必定还会适时推出更为宽松化的,甚至带有鼓励性的生育政策,到21世纪中叶,总和生育率预计将会稳定在1.7左右的水平上。

本研究据此进行全面两孩政策下的未来人口变化趋势预测。考虑到“单独两孩”和全面两孩是生育政策新一轮调整完善有机统一的全过程,这里将其同维持原来较严格的生育政策不变加以对比,探讨全面两孩政策在2015年以后对中国人口的影响。

二、总人口规模与结构:迟来的拐点与不可逆转的老龄化

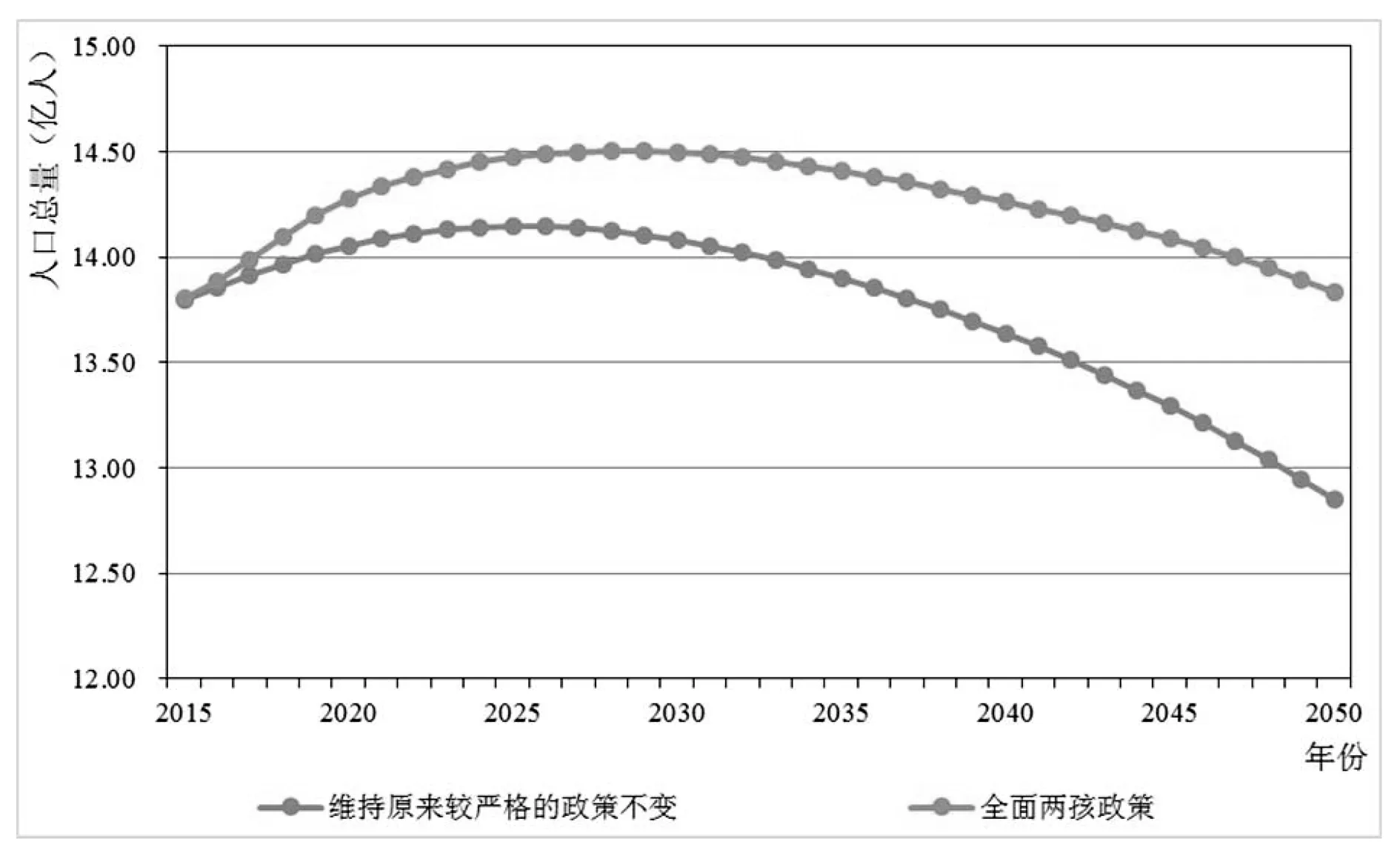

图1 人口总量在不同生育政策下的变动趋势(2015~2050年)

中国的人口发展轨迹将会受到全面两孩政策的深远影响。从总人口的规模来看,全面两孩政策在推迟人口拐点的同时也会拔高人口峰值,特别是在人口负增长的时代,其实施效果将更加充分地显现出来。预测结果(见图1)显示,若是维持原来较严格的生育政策不变,总人口规模的惯性增长只会在2015年后延续大约10年,到2025年时达到峰值,约为14.15亿人。人口负增长的时代由此开启,总人口的缩减速度不断加快,到21世纪中叶,年均减少人口近1000万人,总人口规模随之降低到13亿人以下(到2050年时,约为12.85亿人)。而在全面两孩政策下,总人口规模的峰值将在2028年前后出现,约为14.50亿人(较之于维持原来较严格的生育政策不变高出3500万人),人口负增长的时代被推迟了3年到来。此后,总人口的下降相对较为平缓,到21世纪中叶,基本能够维持在14亿人以上(到2050年时,约为13.83亿人,较之于维持原来较严格的生育政策不变多出近1亿人),彼时,年均减少人口约600万人,过快的负增长态势得到缓解。

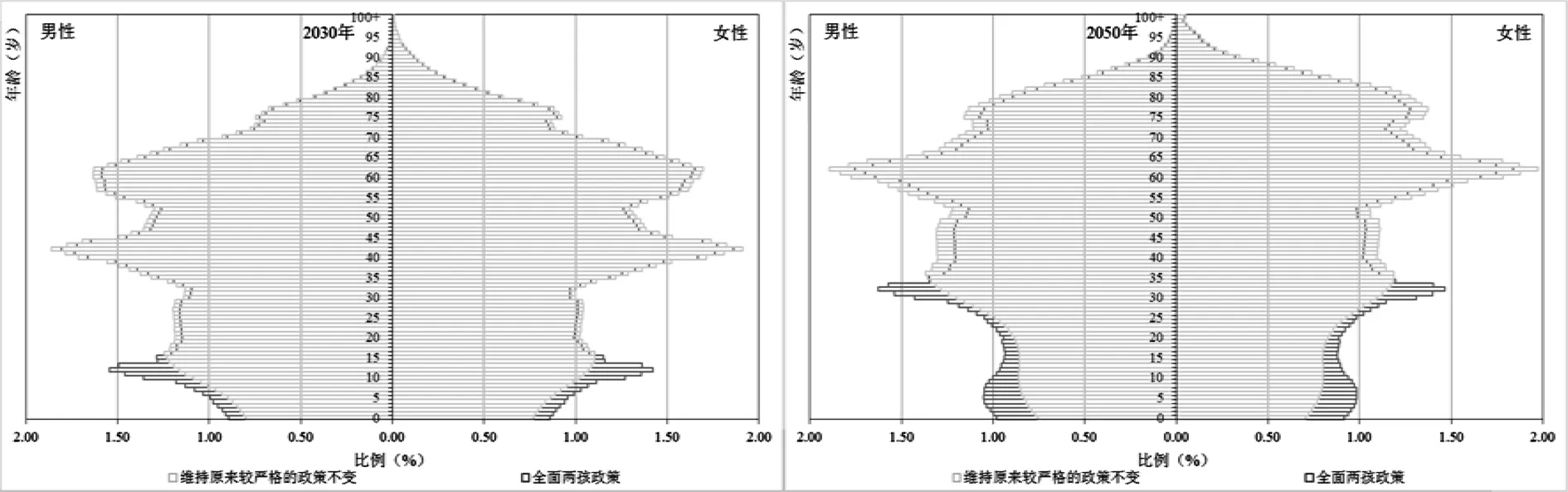

全面两孩政策的影响既表现在人口规模上,更反映在人口结构上。未来四五十年之间,中国的年龄结构总体呈现快速老化的趋势,人口老龄化的水平将会达到空前之高。这种趋势在人口金字塔上的表现就是其顶部的急剧膨胀以及与之相伴的底部和中部的不断减小。图2报告的是2030年和2050年的人口金字塔,可以看作这一过程中的缩影。如果维持原来较严格的生育政策不变,由于第二次出生高峰(20世纪60年代以及70年代前期出生)和第三次出生高峰(20世纪80年代出生)形成的人口队列相继步入老年(在图2中,2030年基本反映了第二次出生高峰形成的人口队列步入老年,造成顶部明显的凸起;2050年则基本反映了第三次出生高峰形成的人口队列步入老年,造成顶部更为明显的凸起),中国将会迎来老年人口比例加速上升而劳动年龄人口以及少儿人口比例迅猛下降的两个时期,到21世纪中叶,人口金字塔的底部和中部已经收缩得极为明显。而全面两孩政策能够减轻底部和中部的这种收缩程度,从图2来看,由于累积生育势能的释放,中国将会出现一次相对短时间的出生高峰,这有助于稳定劳动年龄人口以及少儿人口比例。然而,全面两孩政策只是让人口老龄化的步伐有所放缓,但却“无力”阻止其不断前行。在整个人口老龄化的大趋势下,全面两孩政策的效应是相对微弱的。

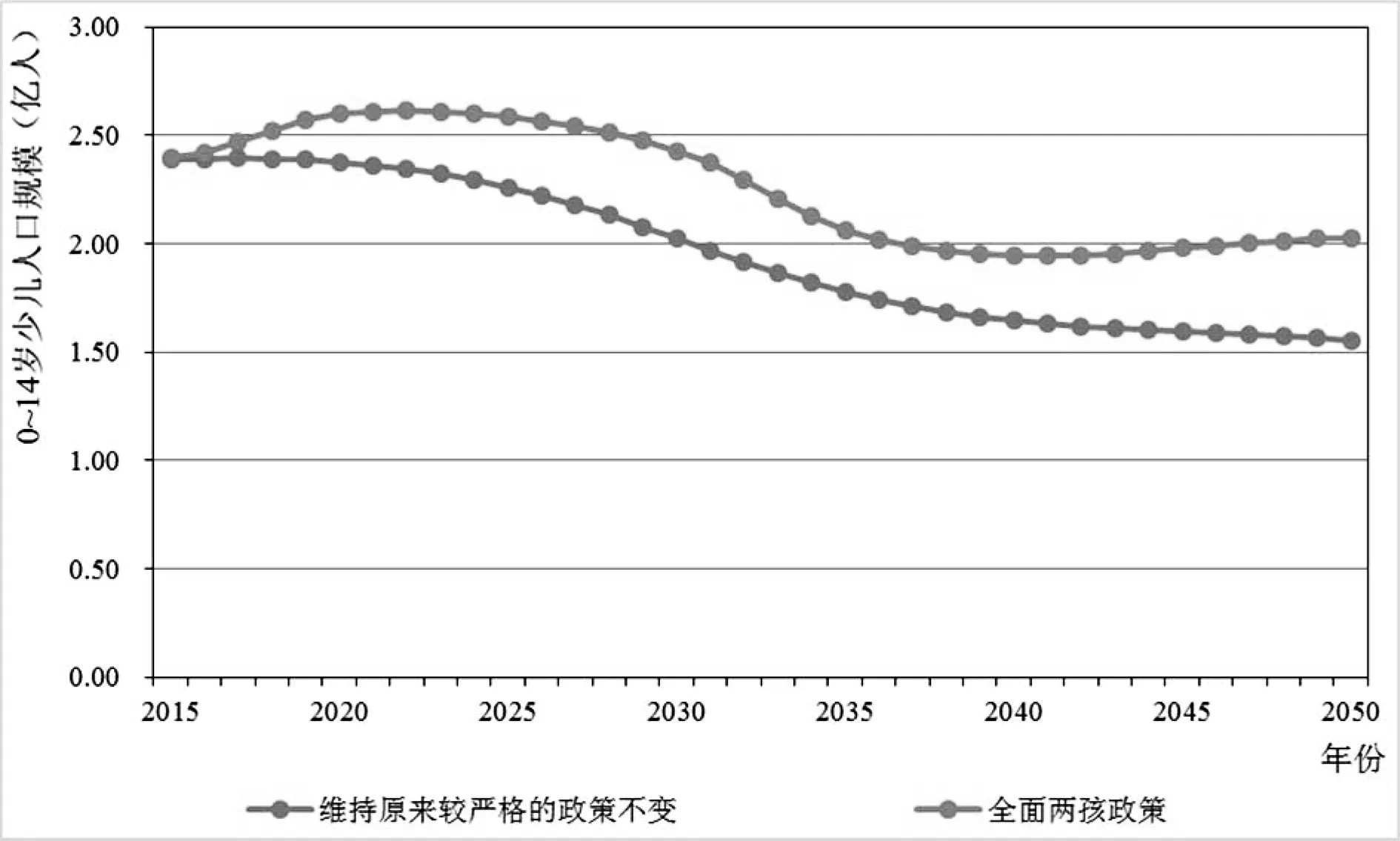

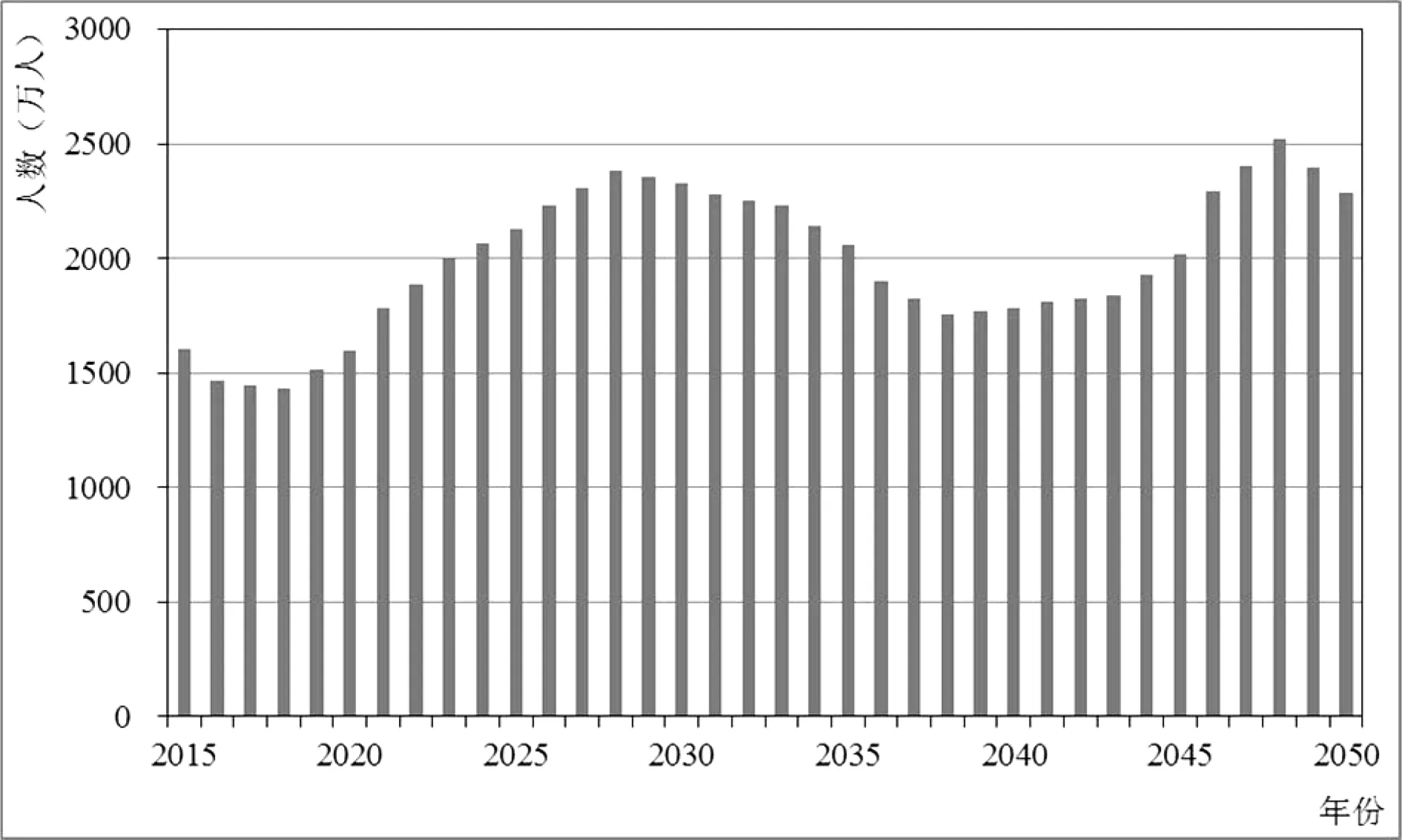

图3 少儿人口规模在不同生育政策下的变动趋势(2015~2050年)

图2 人口金字塔在不同生育政策下的比较(2030年和2050年)

三、少儿人口:出生堆积改变其变动轨迹

少儿人口对生育政策的调整是非常敏感的,可以说是受生育政策调整完善影响最为直接也最为明显的人群。无论少儿人口规模还是少儿人口比例,都会随着生育政策调整完善而立即发生变化。在不同的生育政策下,少儿人口规模和比例的变化呈现出不同的趋势:在全面两孩政策下,未来四十余年间,少儿人口规模和比例将大体呈现出先上升,后下降,再小幅抬升的变化趋势;而如果维持原来较为严格的生育政策不变,少儿人口规模和比例在未来四十年间将基本处于持续的下降之中。

全面两孩政策施行之后,在“单独两孩”政策和全面两孩政策的叠加效应下,出生人口数量将会出现较大幅度的增加,带来较为明显的出生堆积,而少儿人口规模受到出生人口数量大幅增加的影响也将显著抬升,并将迎来一个短暂的高峰期。预测结果(见图3)显示,少儿人口规模将于2022年左右达到峰值,约为2.61亿人。当全面两孩政策的生育堆积过后,少儿人口规模又将步入一个持续近二十年的下降期,这期间,少儿人口规模将于2037年左右跌破2亿人,并将于2041年左右达到整个21世纪前半叶的最低值(1.94亿人)。此后,由于全面两孩政策而释放的大量出生人口开始纷纷步入育龄期,他们的生育行为将带来出生人口数量的一个小高峰,进而使少儿人口规模出现新一轮的小幅抬升。此次抬升将使少儿人口规模于2047年左右重新回升到2亿人以上,并于2050年达到近2.03亿人。

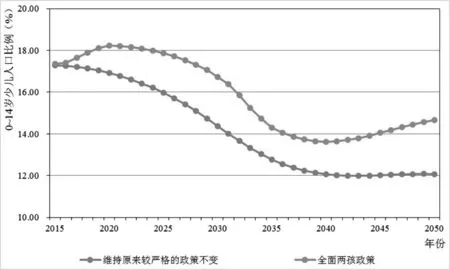

图4 少儿人口比例在不同生育政策下的变动趋势(2015~2050年)

与全面两孩生育政策不同,如果维持原来较严格的生育政策不变,由于育龄妇女的生育势能得不到释放,不会产生出生堆积现象,也即不会出现出生人口数量阶段性的大幅增加,因而少儿人口规模也不会出现明显的波动,将处于持续的缓慢下降之中。预测结果显示,维持原来较严格的生育政策不变下的少儿人口规模早在2031年左右便会跌破2亿人,并将于21世纪中叶降至约1.55亿人。因为缺少生育政策调整完善带来的新增出生人口数量的补充,维持原来较严格的生育政策不变下的少儿人口规模将始终小于全面两孩政策下的少儿人口规模,在21世纪前半叶二者差距最大之时,前者将比后者少近4800万人。

在不同的生育政策下,少儿人口比例在整个21世纪前半叶的变动趋势与少儿人口规模十分类似。伴随着全面两孩政策下累积生育势能释放带来的出生小高峰以及二十多年后这一出生队列步入育龄期后将带来的另一轮出生人口数量的小幅抬升,少儿人口比例也将相继经历一个高峰时期以及持续下降后的一段小幅回升。预测结果(见图4)显示,少儿人口比例将于2020年左右达到峰值,约为18.2%。接下来,少儿人口比例将步入“下行”期,于2034年左右跌破15%,并将于2040年左右降至整个21世纪前半叶的最低水平(13.6%)。此后,少儿人口比例将迎来小幅回升,但直到2050年(14.7%)仍未回升到15%以上。

如果维持原来较严格的生育政策不变,少儿人口比例将一直低于全面两孩政策下的少儿人口比例,并将处于持续下降之中。预测结果显示,维持原来较严格的生育政策不变下的少儿人口比例将于2029年左右快速跌至15%以下,此后继续快速下降,于2041年降至12%左右的水平,且一直到21世纪中叶都将基本维持在这一低水平上。

由此可见,生育政策的调整完善能够使中国拥有更大规模、更高比例的少儿人口,从而使得总人口的年龄结构变得年轻一些。生育政策调整完善带来的新增出生人口在短期内将对各类妇幼服务及产品产生大量需求,这对妇幼市场既是极好的商机又是极大的挑战。同时,新增出生人口的加入而导致的少儿人口数量的攀升,意味着整个社会的少儿抚养负担和成本在一段时期内将有较大幅度的提高,这要求在少儿群体的教育、医疗等各方面的设施建造和服务供给上尽早做好准备。不过,从长期来看,生育政策调整完善带来的更大规模的少儿人口将转变成更多的劳动年龄人口,这在一定程度上有助于补充“养老”和“抚幼”的人力资源。

四、劳动年龄人口:能否创造新的“人口红利”?

全面两孩政策对15~59岁劳动年龄人口的影响在21世纪30年代之前表现为劳动年龄人口所占比例上的变化,在21世纪30年代之后则主要表现为劳动年龄人口规模上的变化。但是总的来看,劳动年龄人口规模和比例在21世纪中叶以前仍旧存在以下三个方面的“不变”:规模和比例持续下降的趋势不会显著改变;30年代以前规模的发展轨迹没有任何改变(这意味着全面两孩政策对劳动年龄人口规模的提升是在长期上的);30年代以后比例的发展轨迹几乎不会改变(这意味着全面两孩政策对劳动年龄人口比例的提升是极其有限的)。

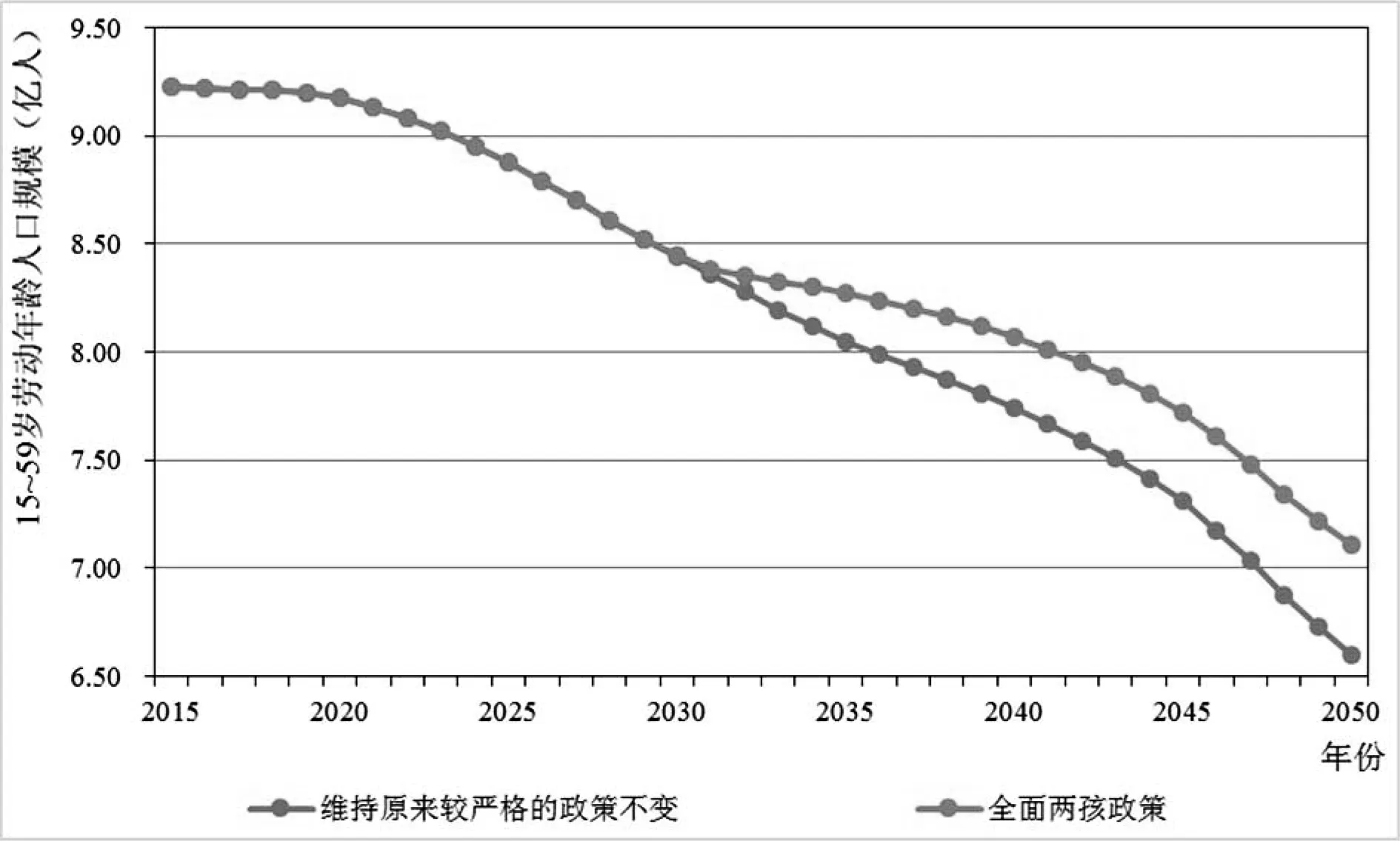

图5 中国劳动年龄人口规模在不同生育政策下的变动趋势(2015~2050年)

(一)劳动年龄人口规模下降趋势放缓

中国劳动年龄人口规模的下降趋势肇始于2012年(峰值约为9.4亿人*国家统计局:《2011年国民经济和社会发展统计公报》,2012年。http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/201202/t20120222_30026.html。),自此之后的近十年间,劳动年龄人口规模减少的速度相对平缓。根据预测,到“十三五”时期末只会较峰值总体下降约2000万人。但是随着劳动年龄人口规模跌破9亿人(2024年前后),快速减少的态势在20年代的中后期表现得尤为突出。预测结果(见图5)显示,2026~2030年,劳动年龄人口规模可以达到每年下降约1个百分点,年均减少约870万人,到2030年时,降至8.5亿人以下,较峰值总体减少约9000万人。

如果维持原来较严格的生育政策不变,这种快速减少的态势将不会明显改观。根据预测,经过30年代的降速略有放缓(仍然每年下降超过0.7个百分点,年均减少劳动年龄人口近700万人)之后,40年代将会出现更为快速的减少态势(在维持原来较严格的生育政策不变的条件下,极有可能成为21世纪劳动年龄人口规模降速最快的时期),一度每年下降约2个百分点,年均减少劳动年龄人口超1100万人。这一期间,劳动年龄人口规模将在2036年前后跌破8亿人,并在2048年前后跌破7亿人,到21世纪中叶约有6.6亿人。

而全面两孩政策则会在2030年以后减缓劳动年龄人口规模快速减少的态势。特别是在2032~2036年,由于全面两孩政策启动实施后堆积出生的人口相继步入劳动年龄,这一时期劳动年龄人口规模快速减少的态势将得到明显遏制,预测结果显示,实行全面两孩政策可使劳动年龄人口规模每年的下降幅度由维持原来较严格的生育政策不变条件下的0.9~1.0个百分点变为0.3~0.4个百分点,年均减少不到300万人(若是维持原来较严格的生育政策不变,可达约740万人)。此后,受到生育政策调整完善的影响,劳动年龄人口规模快速减少的态势同样有所放缓,较之于维持原来较严格的生育政策不变,每年的下降幅度减少约0.2个百分点,年均减少劳动年龄人口约180万人。这一期间,劳动年龄人口规模将在2042年前后降至8亿人以下,到21世纪中叶约有7.1亿人。据此来看,未来中长期的劳动年龄人口规模将会凸显全面两孩政策的效应,到2050年时,全面两孩政策下的劳动年龄人口规模将比维持原来较严格的生育政策不变多出约5000万人,这在劳动密集型产业仍然占据中国经济重要地位、人口老龄化程度不断加深带来巨大养老压力的背景下,对于稳定经济增长预期、增强养老支持能力具有十分突出的意义。

2014年,高收入国家的劳动年龄人口总量约为8.5亿人(发达国家约为7.5亿人)*United Nations,Department of Economic and Social Affairs,Population Division,World Population Prospects:The 2015 Revision,2015,http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/.高收入国家是世界银行依据人均GNI(国民总收入)水平进行的划分,发达国家则包括欧洲、北美、澳大利亚、新西兰和日本。,而中国则为9.3亿人*国家统计局:《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2015年。http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226_685799.html。,超过高收入国家近1亿人(高于发达国家近2亿人),但是同期,高收入国家的国内生产总值(GDP)约为52.9万亿美元,而中国则为10.4万亿美元*世界银行数据库,高收入国家指标,2015。http://data.worldbank.org.cn/income-level/HIC。,还未达到高收入国家的1/5。据此来看,相对于高收入国家,中国经济发展的症结是劳动生产率仍然偏低。实行全面两孩政策以后,中国的劳动年龄人口规模虽然仍在持续减少,但是在未来四十余年间(到2047年之前),会比目前发达国家的总量还要多,通过提高劳动生产率,中国未来经济发展的劳动力供应问题是能够满足的。

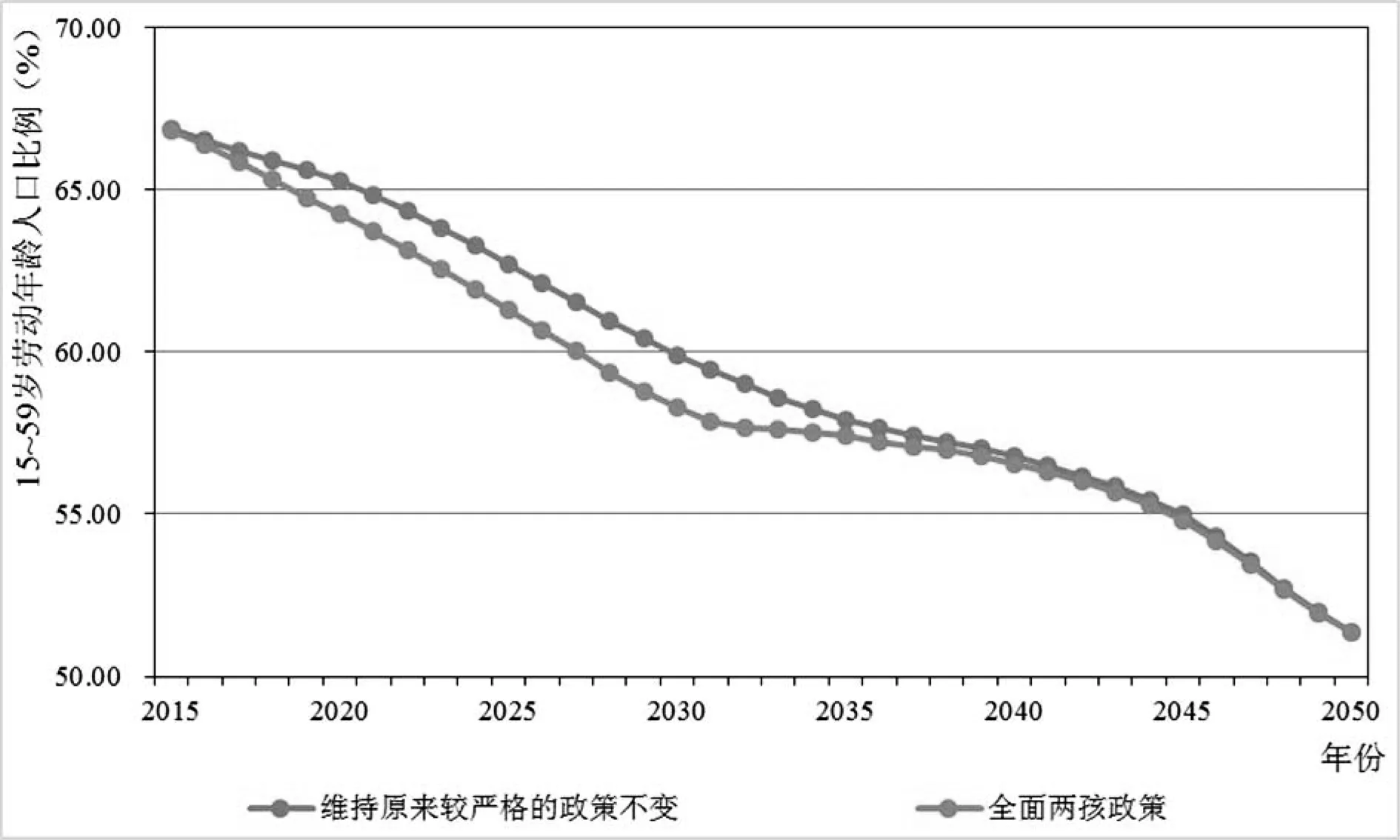

图6 中国劳动年龄人口比例在不同生育政策下的变动趋势(2015~2050年)

(二)最近15年“人口红利”加速消减

在劳动年龄人口规模不断减少的驱动下,劳动年龄人口比例也显示出持续降低的变动轨迹。目前,劳动年龄人口约占总人口的68%*国家统计局:《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2015年。http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226_685799.html。,根据预测(见图6),未来四五十年之间,这一比例将会降到半数左右。若是维持原来较严格的生育政策不变,劳动年龄人口比例的下降趋势在2020年以前和2034~2044年两个时间段上相对平缓(每年的降幅都在0.4个百分点及以下),而在2020~2033年和40年代中后期两个时间段上更加迅速(每年的降幅都在0.4个百分点以上,最高超过0.8个百分点),到2030年时,劳动年龄人口比例跌至六成以下。

而从全面两孩政策的实施效果来看,2032年以前,劳动年龄人口比例低于维持原来较严格的生育政策不变的情况,其下降趋势将会变得更加迅速,这主要是因为全面两孩政策带来的新增出生人口在这一时期中转化为少儿人口,更大幅度地提升了少儿人口比例,从而在整个人口年龄结构中压低了劳动年龄人口和老年人口的比例。由于老年人口在规模上明显不及劳动年龄人口,全面两孩政策在这一时期中使其比例降低的幅度也就明显不及劳动年龄人口,因此,少儿人口比例提升主要压低的是劳动年龄人口比例,老年人口比例在这一时期的变化十分微弱。可以看到,全面两孩政策下的劳动年龄人口比例跌至六成以下是在2026年,较之于维持原来较严格的生育政策不变提前了4年。

劳动年龄人口比例可被视为衡量“人口红利”的重要指标。传统意义上的“人口红利”泛指能够促进经济增长的良好人口年龄结构。一般认为,当劳动年龄人口比例较大而老年人口和少儿人口比例较小(俗称“中间大、两头小”)时,经济增长能够得到充裕的劳动力、较强的储蓄力等方面的支撑,可以看作是“人口红利”。因此,劳动年龄人口比例上升在一定程度上标志着“人口红利”的累积,而下降则意味着“人口红利”的消减。全面两孩政策启动实施后的15年间,随着劳动年龄人口比例的下降,“人口红利”将会加速消减。

从2032年开始,全面两孩政策的新增出生人口逐渐步入劳动年龄,劳动年龄人口比例下降的趋势明显放缓,到2037年以后,其与维持原来较严格的生育政策不变的情况基本趋同。全面两孩政策明显地补充了劳动年龄人口规模,为何没能有效地提升劳动年龄人口比例?通过数学推算来说明这个问题。定义P为这一时期某一年份的人口总量,L为该年份在维持原来较严格的生育政策不变条件下的劳动年龄人口规模,并定义全面两孩政策将使该年份新增少儿人口规模c、新增劳动年龄人口规模l,为了简便起见,假定P和L之比为n(P=nL),c和l之比为c(c=tl)。因此,该年份在维持原来较严格的生育政策不变条件下的劳动年龄人口比例为1/n,在全面两孩政策下的劳动年龄人口比例为(L+l)/(nL+tl+l),两者的差值为(L+l)/(nL+tl+l)-1/n=(nl-tl-l)/[n(nL+tl+l)],可见全面两孩政策下的劳动年龄人口比例是否超过维持原来较严格的生育政策不变的情况取决于n-t-1是否大于0,亦即n是否大于t+1。预测结果显示,2037~2050年各年份的新增劳动年龄人口规模与新增少儿人口规模大致相当,所以,t≈1,t+1≈2,但从各年份在维持原来较严格的生育政策不变条件下的劳动年龄人口比例来看,n逐渐趋向于2(劳动年龄人口比例1/n逐渐趋向于半数),故而全面两孩政策与维持原来较严格的生育政策不变在劳动年龄人口比例上趋同。可以发现,当1/n<1/(t+1)≈1/2时(亦即维持原来较严格的生育政策不变条件下的劳动年龄人口比例低于半数),全面两孩政策下的劳动年龄人口比例能够超过维持原来较严格的生育政策不变的情况,但这一前提条件在21世纪中叶以前不太可能发生。总的来说,全面两孩政策尽管能够在中长期增加劳动年龄人口规模,但却几乎不会拉抬劳动年龄人口比例,据此可以认为全面两孩政策至少在2050年前基本没有可能创造新的“人口红利”。

图7 中国老年人口规模在不同生育政策下的变动趋势(2015~2050年)

五、人口老龄化:趋势延缓伴随老年规模膨胀

伴随着经济社会的持续快速发展,跨入21世纪之后,老龄化就一直是人口发展最为典型的特征。从国际人口形势的变化规律来看,人口老龄化进程不可逆转。这意味着在今后相当长的时期内,无论生育政策调整与否或者如何调整,都不会从根本上改变老年人口规模持续膨胀、老龄化程度不断加深的大趋势。但相比于维持原来比较严格的生育政策不变,实施全面两孩政策能在一定程度上降低老龄化水平,放缓老龄化速度,从而延缓整个老龄化趋势。

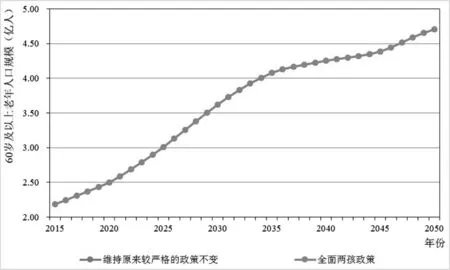

(一)未来60年老年人口规模不受影响

生育政策调整完善对60岁及以上老年人口规模的影响存在滞后性,由于生育政策调整完善而产生的新增出生人口在60年后才能步入老年阶段,进而使老年人口总量产生变化,故生育政策调整完善并不会改变未来60年内的老年人口规模。无论维持原来较严格的生育政策不变,还是实施全面两孩政策,老年人口规模都将在2025年左右突破3亿人,2034年左右突破4亿人,并于21世纪中叶攀升至4.7亿人(见图7)。整个社会的养老资金支出、保障制度设计、配套基础设施建设以及服务体系构筑等都需要以老年人口的总体规模为重要依据。养老事业之所以面临巨大的挑战和严峻的形势,正是因为中国在不远的未来即将迎来规模十分庞大的老年人口群体,而生育政策调整完善恰恰不会使未来60年内的老年人口规模发生任何改变,换言之,寄希望于靠生育政策调整完善来缓解老年人口的规模压力是不切实际的。生育政策调整与否或者如何调整,21世纪中叶的老年人口总量将接近5亿人都是一个既定的事实,这要求尽快完善社会保障体系和养老服务体系以应对如此沉重的老年人口规模压力。

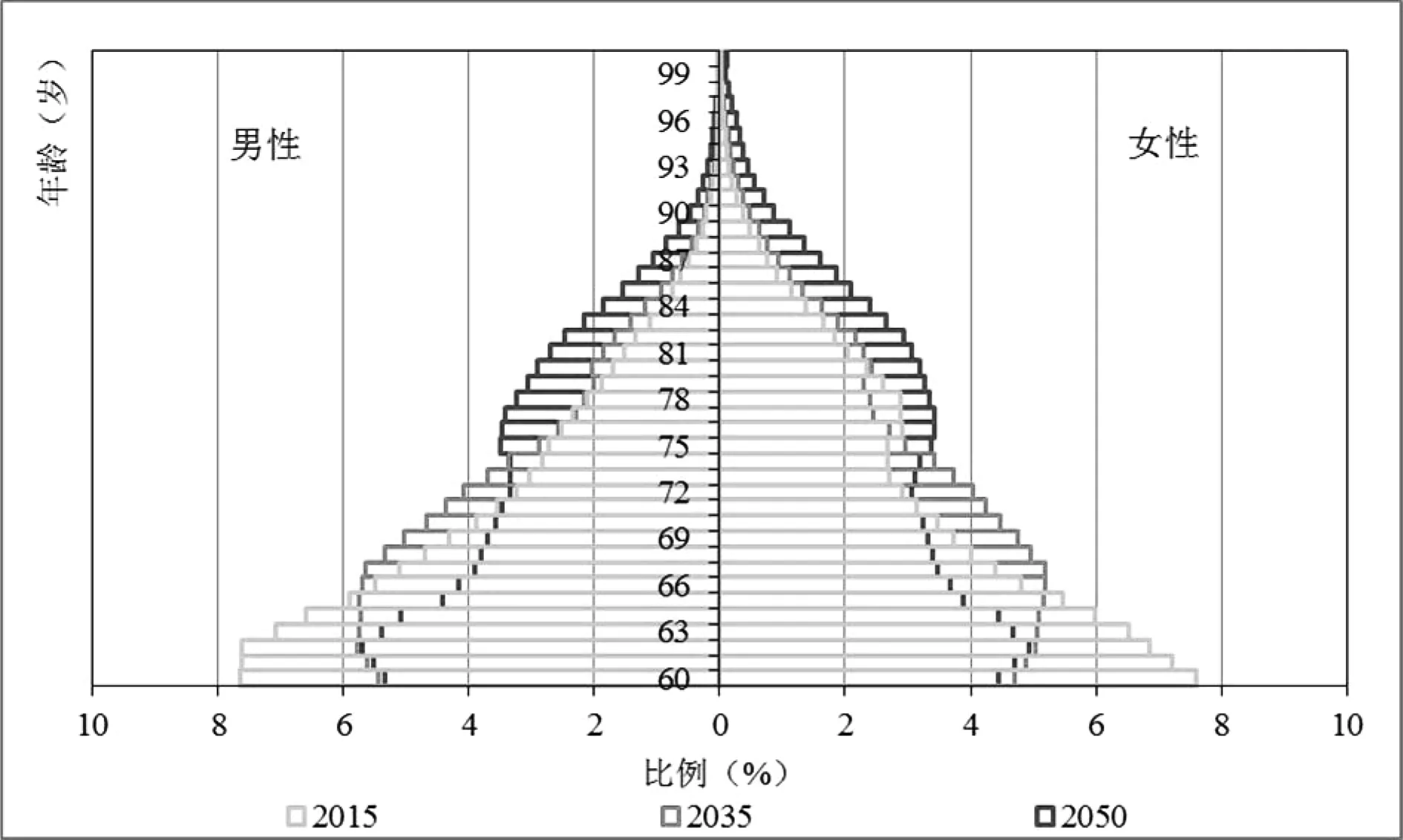

在老年人口总体规模持续扩大的同时,老年人口年龄结构的老化也比较严重。如图8所示,从2015年到2050年,老年人口金字塔的底部不断收缩,而顶部则不断扩大。其中,80岁及以上高龄老年人口的数量明显增加,从2015年时约2500万人,攀升至2032年时超过5000万人,进一步于2048年时超过1亿人。高龄老人由于生理机能退化更为严重,部分及全部失能的比重更高,因而会对医疗服务和各种长期照护服务产生更大规模更高水平的需求。在21世纪中叶就将超过1亿人的庞大的高龄人口群体将使养老事业面临“雪上加霜”的局面。

图8 中国老年人口金字塔变化趋势(2015年、2035年和2050年)

图9 中国老年人口比例在不同生育政策下的变动趋势(2015~2050年)

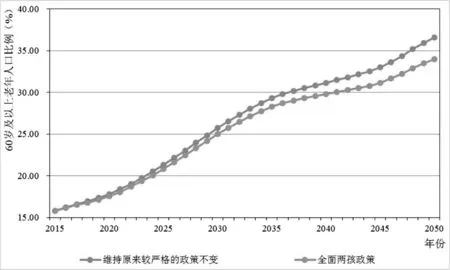

(二)老龄化程度加深进程有所放缓

相比于维持原来较严格的生育政策不变,在全面两孩政策下,大量新增出生人口的产生将大幅提升少儿人口比例,从而相对压低老年人口比例,进而在一定程度上降低老龄化水平。预测结果(见图9)显示,老年人口比例将于2024年左右突破20%,2031年左右突破25%,2041年左右突破30%,并于2050年攀升至约34.0%。如果维持原来较严格的生育政策不变,老年人口比例将更早突破25%(在2030年左右)和30%(在2037年左右),并于2050年攀升至36.6%的水平。也就是说,实施全面两孩政策将仅仅能使老年人口比例在21世纪中叶时比维持原来较严格的生育政策不变时的老年人口比例低约2.6个百分点。

生育政策的逐步放开也能对高龄化程度有所缓解,只不过效果更微弱。在全面两孩政策下,80岁及以上高龄老年人口占总人口的比例将在21世纪中叶提高至约7.9%的水平,而如果维持原来较严格的生育政策不变,这一比例将攀升至8.5%,也即“单独两孩”和全面两孩政策的相继实施仅仅能使21世纪中叶的高龄化程度降低约0.6个百分点。

(三)老龄化呈现波浪式的发展趋势

由于每年新进入老年的人口规模是波动的(见图10),因而不同政策情景下的老龄化都将呈现出一种波浪式的发展趋势,也即老龄化速度将出现阶段性的提升和放缓。但无论是老龄化提速阶段还是放缓阶段,维持原来较严格的生育政策不变下的老龄化绝对增速都要高于全面两孩政策下的老龄化增速,也就是说,生育政策的调整完善有助于放缓老龄化进程。

即将到来的“十三五”时期将会是老龄化速度的第一个放缓期。这一时期,20世纪50年代后期出生的人口队列将逐渐步入老年,他们不再属于第一次出生高峰,规模相对较小,也即每年新增的老年人口规模相对较小,这使得老年人口的增速相对缓慢,顶部老龄化快速发展的状况得到缓解。如果维持原来较严格的生育政策不变,这一阶段老龄化程度将年均提升约0.4个百分点。而在全面两孩政策下,除了顶部老龄化迅速演进的趋势得到缓解,由于生育政策逐步放开带来了更多的新生人口,更大幅度地提升了少儿人口比例,从而在一定程度上压缩了老年人口比例,因此使底部老龄化快速演进的趋势也得到遏制。底部和顶部老龄化同时放缓使得全面两孩政策下老龄化程度年均仅提升0.3个百分点,比维持原来较严格的生育政策不变下的老龄化速度降低了近0.1个百分点。

图10 新进入老年的人口数量变动趋势(2015~2050年)

从2021年开始一直持续到2035年左右,随着第二次出生高峰形成的人口队列逐渐步入老年,每年新增的老年人口数量明显大幅提升,老龄化迎来了最为迅猛的提速推进时期。这一时期,无论在何种生育政策下,老年人口规模都在较短的时间内相继突破3亿人和4亿人,老年人口比例则相继突破20%和25%。若是维持原来较严格的生育政策不变,这一时期老龄化程度年均提升高达0.8个百分点,而在全面两孩政策下,老龄化程度年均提升约0.7个百分点,比维持原来较严格的生育政策不变下的老龄化速度降低了近0.1个百分点。

2036年至2045年间,由于每年新增的老年人口数量有所下降,因而老龄化进程将步入另一个放缓期。维持原来较严格的生育政策不变将会使老龄化程度年均提升约0.4个百分点,而实施全面两孩政策将使老龄化程度加深的速度降低约0.1个百分点。

从2046年开始,随着第三次出生高峰形成的人口队列相继步入老年,每年新增的老年人口数量又将出现大幅增加,从而使老龄化迎来新一轮加速推进的时期。在2046~2050年期间,如果维持原来较严格的生育政策不变,老龄化程度年均提升高达0.7个百分点,而全面两孩政策下的老龄化程度年均提升近0.6个百分点。

综上所述,生育政策调整完善能够在一定程度上减轻老龄化程度,放缓老龄化进程,但不可能从根本上扭转老龄化的大趋势。事实上,随着经济社会的发展,人们的生育意愿将稳定在一个相对较低的水平上,即便取消任何生育政策限制,中国也不可能重回每个妇女平均生育5~6个孩子的时代,整个人口结构不可能再度年轻,庞大的老年人口规模、快速的老年人口高龄化趋势以及不断加深的老龄化程度都将是中国必然要面对的未来。因此,需要清醒地认识到,生育政策调整完善绝不是解决老龄化问题的根本之策,健全社会保障制度以及完善养老服务体系才是应对老龄化挑战的有效途径。

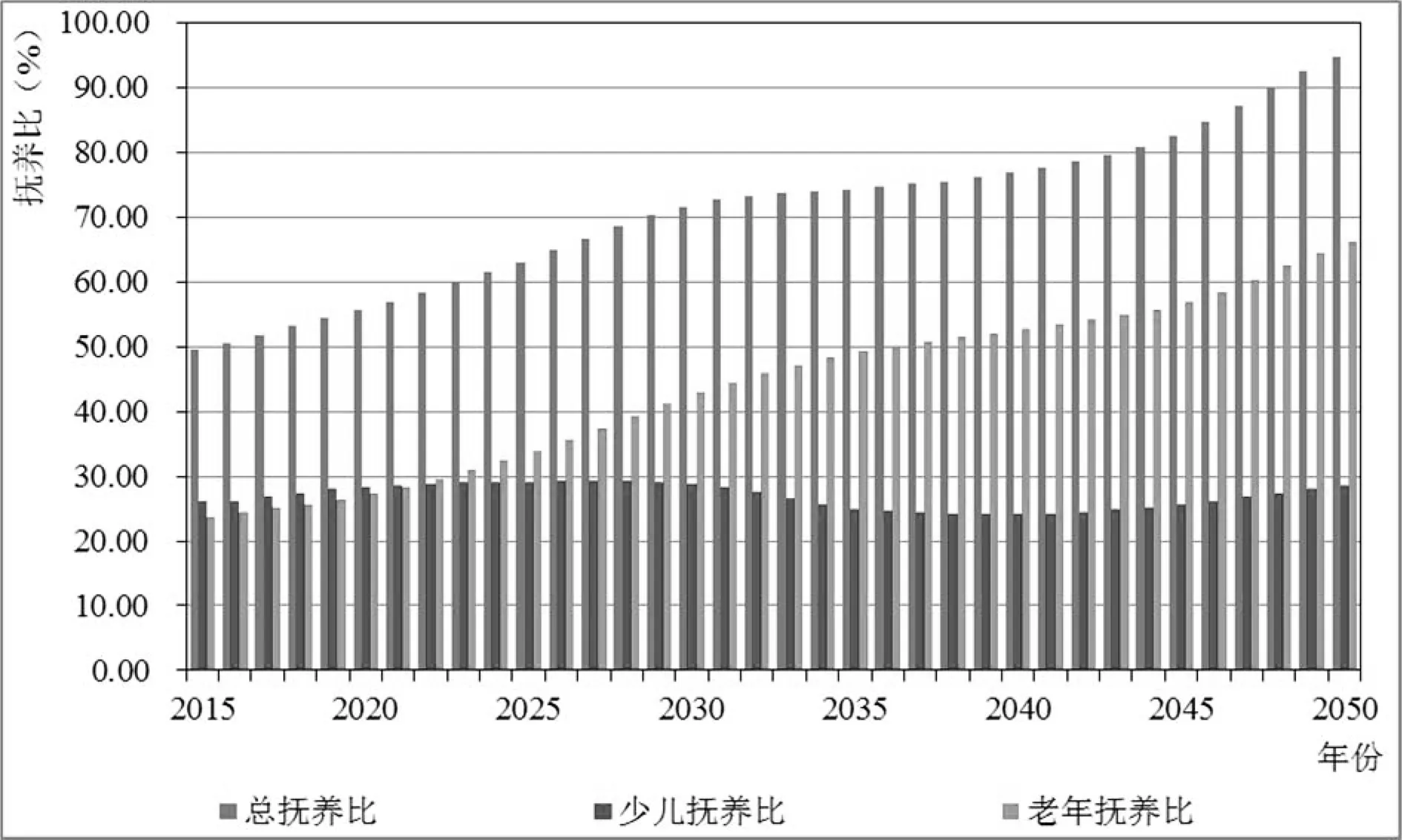

六、社会抚养负担:少儿人口大幅增多加重总抚养负担

抚养比是从人口结构的视角量化每个劳动年龄人口平均承担的社会抚养压力的指标,具体包括少儿抚养比(即单纯衡量每个劳动年龄人口平均“抚幼”负担的指标)、老年抚养比(即单纯衡量每个劳动年龄人口平均“养老”负担的指标)以及总抚养比(即综合衡量每个劳动年龄人口平均“抚幼”及“养老”负担的指标)。

全面两孩政策实施后,伴随着少儿人口规模先大幅抬升,后快速下降,再小幅回升的变化趋势,少儿抚养比也将呈现先增后降再增的大体趋势。预测结果显示(见图11),少儿抚养比将于2027年左右达到21世纪前半叶的最高峰,峰值少儿抚养比为29.2%。此后,少儿抚养比开始持续下降,并于2039年左右达到21世纪前半叶的最低谷,为24.0%。到21世纪中叶,少儿抚养比又将回升至约28.5%的水平。与少儿抚养比的小幅波动不同,老年抚养比将呈现出持续大幅攀升之势,于2023年左右突破30%,2029年左右突破40%,2036年左右突破50%,2047年左右突破60%,并于21世纪中叶抬升至66.2%的水平。在少儿抚养比和老年抚养比的双重影响下,总抚养比将处于不断抬升之中,于2024年左右超过60%,2029年左右超过70%,2044年左右超过80%,很快又于2049年超过90%,最终在21世纪中叶达到近95%的水平。

图11 全面两孩政策下的抚养比变化趋势(2015~2050年)

由于少儿抚养比和老年抚养比在整个21世纪前半叶的变化趋势不同,所以导致不同时期劳动年龄人口承受的总社会抚养负担的内部构成是不同的。在2025年之前,由于少儿抚养比尚处在高峰时期,且老年抚养比还未出现大幅快速抬升,故少儿抚养比和老年抚养比大致相当。这意味着这一时期整个社会处于“上有老”和“下有小”的双重压力中,劳动年龄人口同时肩负几乎等量的“养老”和“抚幼”的负担,这要求整个社会的基础设施建设和公共服务体系构建需要兼顾少儿人口和老年人口的需求。2025年之后,少儿抚养比经历了先下降后回升的变化历程,水平基本维持26%左右,而老年抚养比则开始快速大幅度攀升,并大大超过少儿抚养比,成为总抚养比中的“主角”。这意味着这一时期的“养老”负担开始明显重于“抚幼”负担,整个社会都面临着巨大的“养老”压力,这也是老龄化进程不断深入的必然结果,为了更好地应对这一局面,整个社会的基础设施建设和公共服务体系构建都要更多更快地向老年人口倾斜。

如果维持原来较严格的生育政策不变,由于没有累积生育势能的释放以及由此带来的少儿人口规模的增加,故少儿抚养比将处于持续小幅下降之中,且始终低于全面两孩政策下的少儿抚养比。整个21世纪前半叶,二者差距最大时能相差5个多百分点。可以理解为,相比于维持原来较严格的生育政策不变,全面两孩政策的实施将带来更大的少儿抚养负担。老年抚养比的情况与少儿抚养比相反,由于全面两孩政策的实施能够在一定程度上遏制劳动年龄人口规模的缩减之势,且无论政策调整与否,21世纪前半叶的老年人口规模都不会有变化,因此在2030年之后(由于2030年之前,不同生育政策下的劳动年龄人口规模也一致,故老年抚养比完全一样),全面两孩政策下的老年抚养比将开始低于维持原来较严格的生育政策不变下的老年抚养比。维持原来较严格的生育政策不变下的老年抚养比将会在21世纪前半叶突破70%,于2050年达到71.2%的水平。由于全面两孩政策下少儿抚养比高出维持原来较严格的生育政策不变下少儿抚养比的程度大于其老年抚养比低于后者的程度,因此在整个21世纪前半叶,全面两孩政策下的总抚养比一直高于维持原来较严格的生育政策不变下的总抚养比。

由此可见,全面两孩政策的实施虽然能在一定程度上遏制劳动年龄人口规模快速下降之势,进而减轻了老年抚养负担,但由于其作用甚微,而且还带来了相对更为沉重的少儿人口抚养负担,所以在总抚养负担上反而比维持原来较严格的生育政策不变更大。

七、结 语

全面两孩是生育政策调整完善最关键的一环,它让中国的生育政策与当前群众普遍的理想子女数量更为契合、与人口再生产过程中的更替水平更加接近,不仅在微观上深刻地影响着家庭结构,而且在宏观上显著地改变着人口结构。由于全面两孩政策的启动实施,中国一方面将会面临促进人口长期均衡发展的机遇,另一方面也要经受抚养负担加重、出生人口堆积等新的挑战。从人口预测的结果来看,全面两孩的政策效应主要表现如下:

总人口的规模达到峰值的时间得以推迟,过快负增长的态势得到一定程度的控制,但在结构方面,人口金字塔顶部膨胀、底部和中部收缩的进程虽有放缓但却不会扭转,未来中国的老龄化形势依旧严峻。

全面两孩政策下大量新增出生人口的加入将显著提升少儿人口规模和比例,并将改变维持原来比较严格的生育政策下少儿人口规模和比例持续下降的局面,而是使其呈现出先明显抬升,后快速下降,再小幅回升的变动趋势。

随着全面两孩政策新增出生人口逐渐步入劳动年龄,劳动年龄人口规模持续减少的趋势将会延缓,未来四十余年之间,中国的劳动年龄人口规模仍然可以超过目前发达国家的总量,但在全面两孩政策新增出生人口步入劳动年龄之前,劳动年龄人口比例将会明显降低,“人口红利”加速消减,而从中长期来看,至少在21世纪中叶之前,依靠全面两孩政策创造新的“人口红利”基本无望。

全面两孩政策的实施并不会改变未来60年内的老年人口规模,更不能扭转老年人口规模持续膨胀、老龄化程度不断加深以及老龄化形势日趋严峻的大趋势。但相比于维持原来比较严格的生育政策不变,实施全面两孩政策能在一定程度上减轻老龄化程度,放缓老龄化速度。不过,这种缓解作用到21世纪中叶仅能使老龄化程度降低约2.6个百分点。

全面两孩政策的实施能小幅减轻老年抚养负担,但同时也会带来更为沉重的少儿人口抚养负担,因而总的来看,全面两孩政策的实施加重了整个社会的总抚养负担。

[责任编辑:韩小凤]

本研究得到国家自然科学基金重大项目(项目批准号:71490731)的资助。

翟振武(1954-),男,中国人民大学人口与发展研究中心、北京社会建设研究院教授;李龙(1989-),男,中国人民大学人口与发展研究中心博士研究生;陈佳鞠(1992-),女,中国人民大学人口与发展研究中心博士研究生。

社会政策研究

C923

1003-8353(2016)02-0077-12