固县详查区含煤性及岩煤层对比分析

2016-09-22翟虎威

翟虎威

(山西省煤炭地质114勘查院,山西长治046000)

固县详查区含煤性及岩煤层对比分析

翟虎威*

(山西省煤炭地质114勘查院,山西长治046000)

通过固县勘查区煤炭详查,查明了3号和15号煤层为主要可采煤层,基本查明了3号和15号煤层的厚度、层位稳定性、可采性及煤层稳定类型,对煤系地层各标志层和其他煤层进行了对比,依据充分,对比可靠。

沁水煤田;固县;煤层;标志层;对比

固县详查区位于山西省晋城市沁水县固县乡,属于沁水煤田,面积为66.86km2。山西省财政厅以地勘基金的方式出资,山西省国土资源厅管理,确定了固县煤炭详查为2008年度省级矿业权价款地质勘查项目。2013年7月通过项目验收,11月山西省地质矿产科技评审中心以“晋评审储字[2013]88号”通过对详查地质报告的评审,山西省国土资源厅以“晋国土资储备字[2013]157号”对其资源储量进行备案。现根据勘查成果,从3个方面对含煤性和岩煤层对比进行阐述和分析。

1 含煤性

含煤地层主要为石炭上统太原组和二叠系下统山西组,含煤地层总厚度为137.40~161.45m,平均146.77m。共含煤层10~14层,一般13层(见表1),煤层总厚平均为11.60m,含煤系数为7.90%;其中含可采煤层2层(3号和15号),可采煤层总厚平均为8.63m,可采含煤系数5.88%。

(1)山西组(P1s)。厚度 48.25~63.35m,平均55.72m。一般含煤3层,自上而下编号为1、2、3号,煤层平均总厚6.67m,含煤系数11.97%,可采含煤系数10.89%。其中3号煤层位于本组下部,厚度大且稳定,全区可采;1、2号煤层分别位于本组的中部和上部,均不可采。

(2)太原组(C3t)。厚度80.25~97.54m,平均91.05m。含煤10层,自上而下编号的有5、7、8-1、8-2、9、11、12、13、15、16号,煤层总厚平均4.93m,含煤系数为5.41%,可采含煤系数2.81%。其中位于本组一段顶部的15号煤层,煤层稳定,全区可采;其余煤层均不可采。

2 主要可采煤层

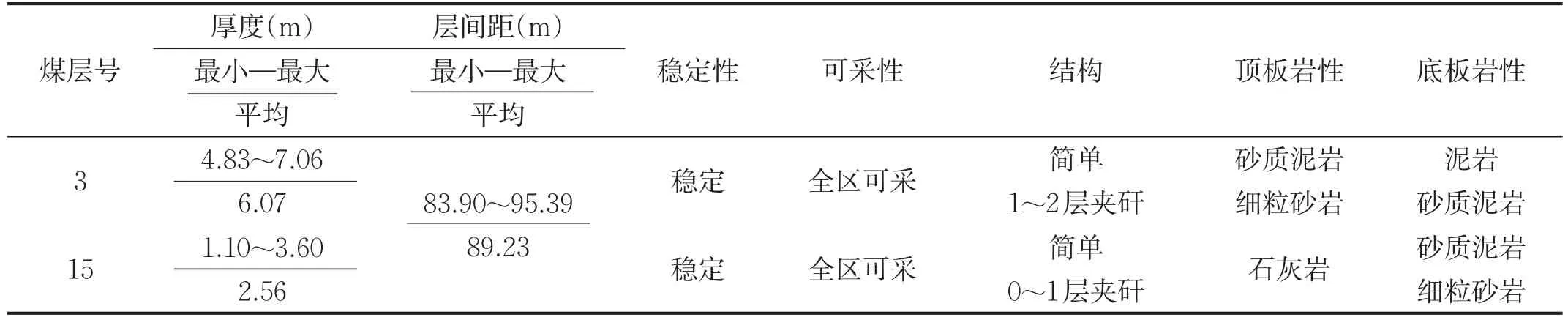

(1)3号煤层。位于山西组的下部,上距K8砂岩27.97~39.90m,平均 36.38m;下距 K7砂岩 1.45~16.98m,平均9.20m。厚度4.83~7.06m,平均6.07m,含1~2层夹矸,下层夹矸较稳定。纯煤厚1.35~7.06m,平均5.63m。结构简单,为全区稳定可采煤层。下距15号煤层83.90~95.39m,平均89.23m(见表2)。

煤层顶板为砂质泥岩、细粒砂岩,底板为泥岩、砂质泥岩。

该煤层属稳定型,为本区主要可采煤层之一。

(2)15号煤层。位于太原组下段的顶部,K2石灰岩为其直接顶板,常含薄层泥岩伪顶,厚度1.10~3.60m,平均2.56m,局部含1层夹矸,结构简单,为全区稳定可采煤层(见表2)。

煤层顶板为石灰岩,局部有泥岩伪顶;底板为砂质泥岩、细粒砂岩。

该煤层属稳定型,是本内主要可采煤层之一。

3 岩煤层对比

3.1对比方法及依据

区内含煤地层沉积稳定,岩性组合及地球物理性质都具有一定的规律,标志层、煤层自身的特征明显。

主要根据特殊层段辅以物性特征、顶底板曲线组合关系、层间距变化、物性标志层结合岩性组合规律和煤质采样化验分析,予以合理解释,使其岩煤层对比建立在科学可靠的基础之上。

表2 可采煤层特征表

3.2标志层特征

区内K10砂岩及其下伏“桃花泥岩”是上盒子组与下石盒子组的明显分界标志,也是钻探施工中预见3号煤层的主要依据。K10砂岩厚度0.85~10.80m,平均6.63m,为灰—灰绿色细—中粒砂岩,中—厚层状,具大型板状交错层理,夹泥岩包体,局部含细砾。下部“桃花泥岩”为灰白色,夹紫红色斑,较致密均一,含较多的菱铁质鲕粒。物性组合特征:由上石盒子组(P2s)至下石盒子组(P1x),跨越其界面自然伽马曲线包括其基线幅值明显增高。标志层特征详见表3。

表3 标志层情况一览表

K8标志层为中细粒砂岩,厚度0.47~9.16m,平均3.31m,下伏1号煤层,下距3号煤层27.97~39.90m,平均36.38m。视电阻率曲线为中高阻;自然伽马曲线低幅值,一般下界面幅值高于上界面。

K7标志层为中细粒砂岩,厚度0.60~9.30m,平均4.07m,上距3号煤层1.45~16.98m,平均9.20m。视电阻率曲线为中高阻;自然伽马曲线呈低幅值反映。

K6标志层为燧石灰岩,含燧石结核,厚度0~3.52m,平均0.80m,为煤系地层第一层石灰岩,有时相变为泥岩,下伏5号煤层。视电阻率曲线光滑呈“笋”状高幅值反映,形态稳定;自然伽马曲线为低异常。

K5为石灰岩,含蜓类等动物化石,厚度2.63~4.05m,平均3.27m,全区稳定,下伏7号煤层。视电阻率曲线光滑呈“笋”状高幅值反映,形态稳定;自然伽马曲线为低异常。

K3为石灰岩,含蜓类等动物化石,厚度2.90~3.57m,平均3.33m,全区稳定,下伏13号煤层。视电阻率曲线光滑呈“笋”状高幅值反映,形态稳定;自然伽马曲线为低异常。

K2为石灰岩,含蜓类等动物化石,厚度6.23~8.37m,平均7.30m,全区稳定,上距K3石灰岩4.59~ 8.95m,平均5.85m,为15号煤层的顶板。视电阻率曲线为高幅值,由上至下逐渐降低的阶梯状反映,曲线宽而光滑,形态稳定;自然伽马曲线低异常,呈箱形。

3.3各煤层特征

1号煤层:位于K8砂岩下约4.19m,厚度0~0.40m,平均0.30m,不稳定,一般相变为炭质泥岩。

2号煤层:位于山西组中部,上距1号煤层17.85m,厚度0~0.40m,平均0.30m,不稳定,一般相变为炭质泥岩。

3号煤层:位于山西组下部,下距K7砂岩约9.20m,厚度4.83~7.06m,平均6.07m,一般含1层夹矸,全区稳定可采。该煤层在视电阻率曲线上呈笋状,下部有一浅的低凹或平台与夹矸对应;长源距伽马伽马曲线上呈高幅值箱状(密度曲线上呈低幅值箱状)反映;自然伽马曲线呈低幅值,向下偏的“山”字形反映。对比可靠。

5号煤层:直接位于K6石灰岩下,局部含约0.30m泥岩伪顶,厚度0~0.50m,平均0.20m,不稳定,局部相变为炭质泥岩。

7号煤层:直接位于K5石灰岩下,局部含约0.30m泥岩伪顶,厚度0~0.45m,平均0.20m,不稳定,一般相变为炭质泥岩。

8-1号煤层:上距K5约6.64m,厚度0~0.55m,平均0.20m,较稳定,局部相变为炭质泥岩。

8-2号煤层:上距8-1号煤层约9.01m,厚度0~0.52m,平均0.33m,较稳定,局部相变为炭质泥岩。

9号煤层:上距8-2号煤层约6.17m,厚度0~0.67m,平均0.42m,不稳定,大部被黄水沟砂岩冲刷。

11号煤层:位于太原组中段上部,上距黄水沟砂岩约5.70m,厚度0~0.50m,平均0.31m,较稳定,局部相变为炭质泥岩。

12号煤层:位于太原组中段中上部,上距11号煤层约5.70m,厚度0~0.25m,平均0.19m,较稳定,局部相变为炭质泥岩。

13号煤层:直接位于K3石灰岩下,局部含约0.30m泥岩伪顶,厚度0~0.45m,平均0.38m,较稳定。

15号煤层:位于太原组下段顶部,K2石灰岩为其直接顶板,局部含约0.46m泥岩伪顶,厚度1.10~3.60m,平均2.56m,局部含1~2层夹矸,上距3号煤层平均89.23m,全区稳定可采。该煤层在长源距伽马伽马曲线上通常为宽幅高异常反映,电阻率为中阻,自然伽马曲线呈由上至下逐渐升高的低异常反映。对比可靠。

16号煤层:位于太原组底部K1上部,局部含泥岩或炭质泥岩伪顶,厚度0~1.13m,平均0.14m,极不稳定。

[1]山西省沁水煤田沁水县固县勘查区煤炭详查地质报告[R].山西:山西省煤炭地质114勘查院,2013.

P618

A

1004-5716(2016)03-0110-04

2015-03-12

翟虎威(1983-),男(汉族),山西原平人,工程师,现从事煤炭地质勘查工作。