莫道浮云终蔽日

2016-09-19张涛

张涛

近现代艺术史在当下的艺术史研究领域已然成为显学,而有关齐白石的相关研究又为其学术重镇。在《齐白石研究(第一辑)》所附录的《新中国成立以来国内学术期刊发表的齐白石论文目录》,即有607篇之多,这其中尚不包括有关齐白石的相关专著或论文集之类。如果以介入齐白石叙事的论者身份来进行角色分类,大体可分四类,即经历者、旁观者、消费者、研究者。

齐白石自述以及和齐白石有着直接过往与交流的友朋子嗣辈所述,均可归入经历者一类。如齐白石的《癸卯日记》《寄园日记》,张次溪笔录的《白石老人自述》、齐良迟口述的《父亲齐白石和我的艺术生涯》等等,以及大量记录与齐白石直接过往的回忆录性质的文字。而由胡适、黎锦熙、邓广铭所编的《齐白石年谱》中之按语序言,或民国期刊所载有关齐白石文章,则可归为旁观者的叙事角色。而以某种现实功利性目的为要旨的齐白石叙事,则应归为消费者阐释。站在学术研究的视角介入齐白石本身,则应为研究者之列。柯文曾认为,重塑历史(历史学家发掘和梳理他要叙述的事件的有关证据和文献)、直接经历(事件本身与事件的参与者和目击者的观察不会完全一致)、神话化(以过去为载体而对现在进行一种特殊的解读)是认知过往的三种方式。作为齐白石研究的学者在理解和解释历史时,因此要注意一种叙事的平衡。我们总是按照自己不断变化的多样化的见解有意识或无意识地重新塑造着齐白石。当我们重新塑造时,齐白石所经历的过去会发生什么样的变化?当学者为了说明和解释而把过去整理为“事件”叙述吋,直接创造过去的人的经验世界又会发生什么样的变化?这些问题,其实都是在介入齐白石研究时所必须预先注意到的问题。海登·怀特(Hayden white)曾经提出“元史学”概念:“我将历史作品视为叙事性散文话语形式中的一种言辞结构,正如他自身非常明白地表现的那样。各种历史著述(还有各种历史哲学)将一定数量的‘材料、用来‘解释这些材料的理论概念,以及用来具象表现假定在过去时代发生的各组事件的一种叙述结构组合在一起。另外,我认为,它们包含了一种深层的结构性内容,它一般而言是诗学的,具体而言在本质上是语言学的,并且充当了一种未经批判便被接受的范式。”当然,这种完全消解历史研究的具体内容,仅从史学家语言结构出发的历史哲学分析,其本身就具备后现代意味,而且作者的梳理脉络主要围绕19世纪欧洲史学家的史学观加以文本分析得出结论。对应于中国某一特定时段的历史,确有互证之价值,但是笔者认为其观点还是有值得商榷之处。如果我们把齐白石的作品及经历视为“文本”,而将这些叙事者视为“读者”,那么,不同的读者即以不同的方式在阅读或者“建构”文本,赋予文本不同的个体指向与价值观。这种叙事的平衡节点,即在于预防过渡诠释所造成的文本偏离乃至沦为“元史学”的危险。而借此审视前述那六百余篇文章,其实还可以加以更为细致的分类和分析,

由于经历者、旁观者、消费者、反思者四种叙事角色均存在于当下,因此也为齐白石研究添加了许多或主观或客观的文字障碍。譬如经历者的错忆、旁观者的误读、消费者的神话等等,因此在引用此三类角色的叙述之时,进行一个学术预判与文献筛选也就更加凸显重要。

有关近现代艺术史研究,“为尊者讳,为长者讳”似乎已然成为一把双刃剑,既彰显着后进晚学的德行,又阻碍着学术研究的品性。我们在认识一个历史人物时,往往潜意识中存有一种“造神心理”,尤其对于那些历史大家。由于有前辈“公论”在前,往往使后学不敢跃雷池一步,只得延续陈陈相因之说,或者续接陈陈相因之论。论者往往或主动或被动地以俯视的学术之眼观瞻研究对象,其中曲解误读与夸张放大也是自然乃至必然。此种现象于近现代艺术史研究更为泛滥。笔者即得观某中青年学者就文献史料细致梳理,得出某艺术大家之前人未曾言及之结论。尽管此文结尾虽为推测性结论,但是其论证过程丝丝入扣,倒也颇具情理上的说服力与学理上的可能性。但是随后即引来此艺术大家之某学生辈的口诛笔伐,甚至于专门撰文抨击该青年学者,但其行文多为感性漫谈望文生义之视角,并非属学理层面的理性商榷之态,更直指所谓类似这样的青年学者是“喝狼奶长大的”云云。此前辈爱其师爱之切,甚至于后续文章中还在斥责这种学术言说反映了那位中青年学者“既可耻又卑鄙的心理”,是“丧尽天良的罪恶”!这种言辞在21世纪的当下读来依然令人错愕战栗。且不说是上纲上线之文革思维重现,学术乃臧否历史之公器,并非某家独占独霸之私物,一朝拥有便容不得他人置喙半分大约可将这种历史观称为“造神观”。由此观之,涉及近现代艺术史的研究,要想在学术领域有所建树,所需之第一要义应为勇气。有破解前人陈说的勇气,有平视历史人物的勇气,还得有不顾前辈面子、扛得住前辈棒子的勇气。

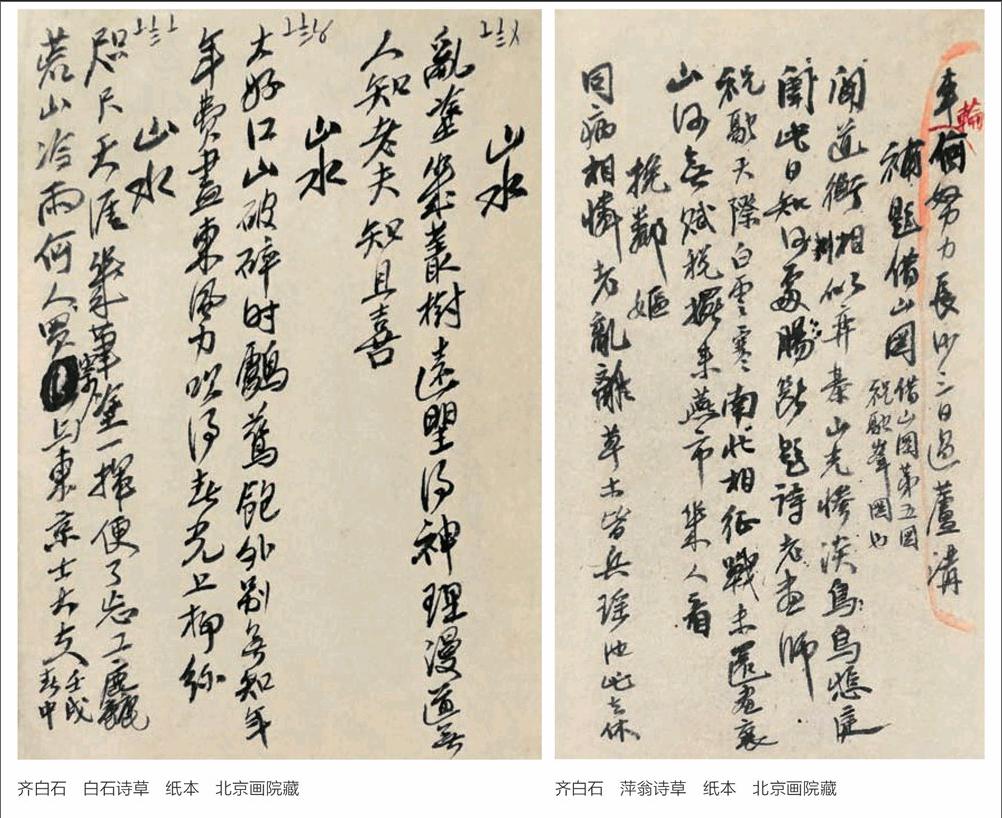

近现代艺术史研究的文献之丰富之多元,是古代艺术史所远远无法比拟的。但是同时就资料可靠性、实证性方面来说又是问题最多的。以齐白石研究为例,在齐白石手稿整体出版之前,齐白石回忆录,加之齐白石后人后学回忆录,齐白石部分手稿、诗文及数量庞大的齐白石画作之上的题跋等资料,构成了齐白石文献研究的基石。在齐白石手稿整体全部出版之前的相关理论文章,所引文献大体不出此等范围。这些史料搜集不难,且判断相对简单,因而也容易立论。但是由于此等史料多为二手文献,甚至于齐白石回忆录也有模糊错讹处,因此利用这些文献进行引证、论述与评判,结论往往容易导致主观且随意。值得关注的是北京画院在近些年不遗余力地加大了齐白石研究的力度与文献发掘的力度,前文所陈北京画院将画院藏齐白石手稿日记统一整理校勘出版,于学林之助益,善莫大焉,可资研究者直接使用一手文献进行研究解读,也更易让研究者进入研究对象之内里,避免流于表面化的言说立论。笔者曾得知某研究对象之相关手稿存于某文博机构,专程登门造访并寻找相关管理人士问询,但对方以存入库房且因年久失护此手稿已潮烂不堪为由不愿提供观览,笔者只能望门兴叹,徒增无奈。可以想见,这些手稿如若不能得以发掘整理公之于众受惠学林,它们的命运,也只能是随着库房的幽暗光阴慢慢被时间揉碎化归尘土,一段可触可见的历史也会随之消亡殆尽。所以说基础性的文献整理工作,在某种程度上更值得重视与尊敬。血肉之躯总会逝去,能打败时间的,大约只有文字。

艺术史研究之证据大体不外乎文献与图像两类,文献又分一手材料与二手材料。而对其的判定,又对史实判定之作用极大。一手材料可做直接证据,二手材料可做辅助证据,但其主次不可颠倒。二手材料多为辅料疑料,并非不可引证,但使用起来必须慎之又慎。笔者所尊敬的史学前辈高华先生,在其文论中甚至会引用到网络贴吧之材料。抛开是否符合学术规范之争议,但这也是高手出招,对材料之使用,其火候分寸已是拿捏极其到位,此等材料之引用,也只是为史学正餐添加辅味便于彰显叙事效果而言。但是对于初入史学门径者而言,总还是老老实实问学、扎扎实实考证才是正途。

其实即便是一手文献,譬如以齐白石日记而言,也有尽信书不如无书之虑。齐白石是一个非常有历史感的人,这从他早在民国时即会主动邀请学界巨擘如胡适、黎锦熙等人为他编撰年谱管窥之。他行文落墨间即想到的是此时此地此言此语将来必会被他人窥见,因此其日记中隐晦处、虚掩处、欲盖弥彰处,尚须细致体味辨析,而非拿来即可直用自证。因此即便一手材料能够得手,但得鱼而忘筌抑或得筌而忘鱼,尚需进一步厘析把握。学术研究中论据掌控之复杂,材料驾驭之不易,于此可见一斑。而图像领域之研究所要面对之真伪问题则更为斑驳复杂。吕晓博士所著《传齐白石早年<工笔草虫册>辩伪》一文,是近年来颇为难得的一篇彰显史德的勇气之作。文中针对图像真伪对学术研究所造成的干扰与误判,有着相当鞭辟入里之精微评说,在此不再赘述。齐白石画作存世量极大,又属艺术市场中之巨擘,伪作或代笔亦不在少数,于此方面的研究,更需谨慎异常。纯以文献立论,尚能拣选错中有对之略微可取处。倘若纯以不辨真伪之图像引证,则很可能会沦入广步错步步错之大谬境地。近代绘画造假之风潮云涌延至当代依旧生生不息。赵汝珍先生即撰文叙述过民初古玩市场之造假情形,有古董商或作伪者,甚至不惜花费十余年良苦用心,培育学徒单伪某一书家或某一画家之作。这些作品流传后世,也为近现代艺术史研究埋下了大片雷区与禁地,图像研究稍有不慎,行文全篇即会粉身碎骨。总而言之,涉及近现代艺术史的研究,虽然图像与文献资料相较于往昔已然丰富异常蔚为大观,而就学术介入的难度而言,未必不亚于治中古抑或上古之史。回到齐白石研究领域,针对画作的真伪之辨,亦更显首要与重要。

余英吋先生曾于香港新亚书院讲座之时,直陈史学研究的核心价值,即在于人性之挖掘。笔者深以为然,窃以为艺术史研究亦是如此。或文献或图像或图文互证,归根结底在于探究绘者心印。众家心迹之研究愈全面愈真切,时代之绘画风格脉络动因则愈清晰愈明畅。回到齐白石研究本身,从文献与图像出发,去伪存真,去粗取精,将齐白石放置回历史原境之场域,去揣度体味其为文为艺之时代心印,因文识人,因画识人。虽然大量静态史料与平面图像,对应于动态时代立体吋人宛如云山雾罩,从中觅得点滴线索有如雾里看花、醉中逐月,但是这种类似老史断案般蛛丝马迹之爬梳思考,不也正是史学研究最大的魅力所在?

同样以此路径来梳理齐白石的“和平观”,亦可见一种主流叙事与人物史实之间的阐释张力。齐白石一介布衣,而至职业画家,再到艺专教授,终为“人民艺术家”,此间之真实经历,与后天人为之修饰,亦多有矛盾之张力。后论者往往以某种时代情绪注入其历史观当中,以史代论则由之异化为以论代史,胡适先生言“历史犹如任人打扮之小姑娘”,则齐白石被涂脂抹粉不可谓不厚不可谓不重:“……齐白石所处的时代,正是中国处在半封建半殖民地的开始和结束的历史进程中,推动这个时代前进并获得胜利的是中国的劳动人民。齐白石生长在这个时代里,他的作品体现了中国劳动人民的思想感情,代表了中国劳动人民的坚强不屈的性格,因此,对他的估价,不能不超出中国绘画史的传统概念,应把他列入另一个历史时期的先驱者的范例中去。”这是叶浅予先生在齐白石逝后所给予的历史评价,从某种程度上也可看作是齐白石在生前获得世界和平理事会授予的国际和平奖之文字注脚。按照叶浅予先生文所述,作为“历史先驱”的齐白石,早已在历史洪流中用他那高瞻远瞩的画笔,为人民大众谱写下祈求和平的巨幅篇章,这也正是他获得历史声誉的关键之所在。换句话说,按照这种叙事,齐白石的“和平观”是一种早已牢固确立的,有如中国传统士大夫关心民生疾苦,先天下之忧而忧式的“大”和平观。但是摈弃诸多后天文献的主观修饰,单从齐白石的一些诗作加以分析梳理,即可见实情却并非如此。

齐白石生于晚清,适逢“同治中兴”,风雨飘摇的大清帝国在频遭内乱外辱之时,获得短暂喘息之机。“釆菊东篱下,悠然见南山”的陶渊明式的隐士之态,是他在时局尚显平和之时所衷心期许的理想化生活。此际齐白石的理想即是终老故里,去过五柳先生般的桃源生活。他曾作诗明志:“茅屋雨声诗不恶,纸窗梅影画争妍。深山客少关门坐,老矣求闲笑乐天。”抑或表述为:“白头一饱自经营,锄后山妻子不停。何肉不妨老无份,满园蔬菜绕门青。”此种理念坚守之深切,以至于在庚子之乱后的第二年,清朝大厦摇摇欲坠之吋,樊樊山忧心齐白石生计,建议他可做内廷供奉为太后代笔以资温饱,齐白石却仍以颇为洒脱的隐逸姿态予以拒绝:“长安城外柳丝丝,雁塔曾经春社时。无意姓名题上塔,至今人不识阿芝。”直到战火在家乡连绵不断已经完全让他的桃源生活之梦破灭后,齐白石才开始接受现实。但是终隐家乡的心理暗示,实则始终也未完全清除。“太平湘上最难忘,渔艇无人盗不防。今日网干吾事了,上床酣睡未昏黄。”

齐白石一生性情,贵在真诚朴素。其生逢乱世,前半生饱受颠沛流离之苦,作为一名普通百姓,平和安详之生活成为齐白石人生福祗之全部祈愿所在。在1903年初上北京后的归途之中,当他乘车路过天津之时,黯然慨叹道:“天津一代皆洋房,举目所视,轮船、铁路、洋房外无不寂寥,不畏洋人者白曰清风。”面对晚清政局,龚自珍的“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”,实则更加凸显传统士人“天下兴亡,匹夫有责”的家国心态。同在这一年,邹容的《革命军》发表,大声疾呼:“今日今日,我皇汉人民永脱满洲之羁绊,尽复所失之权利,而介于地球强国之间,盖欲全我天赋平等自由之位,不得不革命,而保我独立之权。”齐白石之幽淡讥语,与龚自珍之热血沸腾,抑或邹容之铁肩担道义的家国天下心态相比,则淡化幽冥许多。

家国离乱之时,齐白石颇有一首自知自明之诗:“大好江山破碎吋,鸬鹚饱外别无知。年年费尽东风力,吹得春光上柳丝。”一介布衣之朴素愿望与质朴情愫,表露无遗。如若说以画寄情,那也同样体现一位身逢乱世的平凡老人对平和生活的殷殷期望。“芋叶青青露气清,贫家鸡子亦成群。昨宵梦见东邻叟,犹话中年共太平”。“闻道衡湘似弈棋,山光惨淡乌乌悲。庭闹此日知何处,肠断题诗老画诗。祝融天际白云寒,南北相征战未还。画里山河无赋税,摆来燕市几人看”。画里山河无赋税,画里山河无战火,如果说生逢晚清民国之黍离乱世,是强加在当时每一个普通中国人身上的“原罪”,齐白石的救赎之道,正是在笔墨丹青间,苦苦觅得平和安逸之生活自信与身心归宿。

历史人物有其公领域与私领域之个体彰显畛域。诗歌作为一种更加私性化的文字游戏,其实更能贴近著者的心理实际,也可借此审视研究对象的私人空间与情感气质。我们以齐白石这些颇显碎片化的文字寄托,可以管窥到他在一个私人界域里想要编织的价值与意义,以及潜意识所期待的社会秩序与理想导向:生活清逸,安居乐业,不过如此。

而于此,大概也是齐白石最为真切的和平观。

(作者为美术学博士,《美术研究》杂志编辑)

责任编辑:欧阳逸川