循证护理在急性心肌梗死后心律失常患者中的应用探讨

2016-09-19王秀凤吕美玲山东大学齐鲁医院老年心血管内一科山东济南250012

王秀凤 吕美玲(山东大学齐鲁医院老年心血管内一科,山东 济南 250012)

循证护理在急性心肌梗死后心律失常患者中的应用探讨

王秀凤 吕美玲

(山东大学齐鲁医院老年心血管内一科,山东 济南 250012)

目的 分析探讨对急性心肌梗死后心律失常患者实施循证护理的临床效果。方法 选择我院2013年10月至2014年10月之间收治的86例急性心肌梗死后心律失常的患者为观察对象,根据患者的入院日期将其分为观察组和对照组,每组43例。对照组患者采取常规的护理干预措施,观察组患者在对照组的基础上实施循证护理干预,对急性心肌梗死后心律失常的可控因素、心理干预等方面实施循证分析,指导患者的临床护理。对患者的心功能分级、住院时间和卧床时间等指标进行对比。结果 对照组患者的心律失常发生率要显著高于观察组患者,差异具有统计学意义(P<0.05);对照组患者的住院时间和卧床时间等高于观察组患者,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 对心肌梗死后心律失常患者实施循证护理,能够改善患者的病情,促进患者快速恢复,值得在临床中推广应用。

循证护理;急性心肌梗死;心律失常;临床应用

临床中急性心肌梗死的发生原因主要是由于过度劳累和紧张、暴饮暴食导致的冠状动脉急性或持续性的缺血、缺氧造成的现象[1],在病情严重的情况下很可能出现剧烈的胸骨后疼痛,患者出现胸闷、神志不清、心律失常甚至休克等现象。随着人均寿命的增长以及人们生活方式的改变,心肌梗死后心律失常的发病率呈现不断上升的趋势,对患者的生命健康造成严重的威胁。除了常规的治疗干预之外,针对性的护理措施也是控制疾病,确保治疗效果的重要手段。循证护理是一种随着医学模式的发展而衍生出来的将临床经验与患者的愿望结合起来,从而获得证据以指导临床护理决策的护理措施[2],我院对86例心肌梗死后心律失常患者进行分组对照研究,探讨循证护理对于心肌梗死后心律失常患者的临床应用意义,获得较好的成效,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:选择我院2013年10月至2014年10月之间收治的86例急性心肌梗死后心律失常的患者为观察对象,所有患者均满足世界卫生组织推荐的心律失常诊断标准,根据患者的入院日期将其分为观察组和对照组,每组43例,其中入院日期尾数为奇数的患者纳入观察组中,尾数为偶数的患者纳入对照组中。观察组中有男性患者26例、女性患者17例,年龄42~78岁,平均年龄为(62.5±3.4)岁;对照组患者中有男性患者25例、女性患者18例,年龄43~79岁,平均年龄为(62.8±4.1)岁。对两组患者的性别、年龄等一般资料进行统计分析,发现差异不具有统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

1.2.1对照组:采取常规的护理干预措施,嘱咐患者卧床休息、进行吸氧处理、实施24 h全天候的心电监测、严密观察患者的病情、预防并发症的发生。

1.2.2观察组:对患者的病情进行监测。通常来说,心律失常会出现在心肌梗死之后的1~2周之后,尤其是是凌晨5:00至中午12:00[3],一定要密切对患者的体征和临床症状进行观察,加强夜间的巡视。每间隔半小时对患者的心率、呼吸频率、血压等变化情况进行分析。一旦患者出现心悸、头晕等心律失常的先兆时,立刻采取有效的措施进行处理,掌握正确的抢救方法,相关的急救设备和仪器保持随时待用的状态;做好患者的心理护理工作,由于对疾病对患者生理上造成的痛苦以及患者对疾病的恐惧和焦虑非常容易出现不同程度的心理问题,护理人员在与患者进行沟通和交流的过程中一旦发现不良情绪要及时对患者进行心理疏导,鼓励和安慰患者,有利于患者配合治疗,护理人员的语气要温柔、面带微笑,不要对患者做出不好的心理暗示,以免造成刺激。用药的护理,向患者和家属在做好健康教育的基础上仔细讲解心肌梗死后心律失常的发病机制、发病原因,向患者讲解药物的作用机制、用药方式和用药剂量等,要求家属配合督促患者的用药。服用两次的药物在每天早晨5点和下午14点服用,服用三次的药物在每天早晨5点、上午11点和晚上20点服用[4]。对患者用药前后的病情、体征变化进行观测和记录,为医师的临床身段提供治疗依据。控制可能诱发疾病的因素:首先为患者创造良好的治疗环境,保证病房的舒适和安静,将湿度和温度控制在患者舒适的范围中,减少探视人员的数量。对患者的胸痛症状进行评估,进行对症治疗预防内分泌功能紊乱和代谢紊乱等现象。在护理人员的监测和指导下对心肌梗死后心律失常患者进行康复训练,训练要循序渐进,每天逐渐增加训练量,不要急于求成,以免出现反效果。

1.3观察指标:对两组患者护理之后的心功能分级、心律失常的发生情况以及平均卧床时间和住院时间等指标进行观察对比。

1.4统计学分析:本研究中的相关数据均录入到SPSS17.0软件实施数据处理,计量资料采用(±s)表示,差异比较采用t值检验;计数资料采用百分比表示,差异对比采用卡方检验,以P<0.05代表组间的差异结果具有统计学意义。

2 结 果

2.1两组患者的心功能分级和心律失常发生率:观察组患者的心功能评级中1、2级的比例明显高于对照组患者,差异具有统计学意义(P <0.05);在经过护理干预之后,观察组患者发生心律失常的患者人数为4例,发生率为9.30%,对照组发生心律失常的人数为29例,67.44%。对比两组结果的差异具有显著的统计学意义(P<0.05)。两组患者的心功能分级对比见表1。

表1 两组患者的心功能分级对比

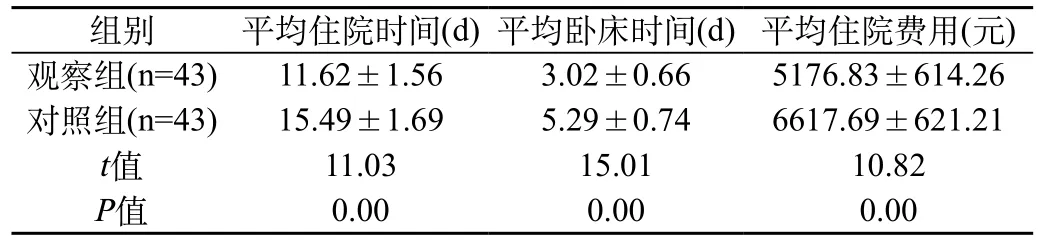

2.2两组患者的平均住院时间和卧床时间对比见表2。

表2 两组患者的平均住院时间和卧床时间对比

3 讨 论

急性心肌梗死是临床中常见的急重症,其病死率较高,对患者的生存治疗造成严重的影响。尽管当前临床中溶栓治疗应用非常广泛,但是在治疗之后不可避免的会出现一系列的并发症,其中心律失常是最为常见的一种,发生率超过75%[5],严重会造成患者猝死,且具有极高的复发性。因此采取有效的护理干预措施减少复发、改善患者的心功能分级非常关键。循证护理是基于循证医学的影响而兴起的临床护理模式,通过结合患者的愿望和临床经验作为依据指导临床护理决策,具有很好的实用性,最大限度满足患者以及家属的需求,对于推动护理学科的进步和提高护理工作的实践性具有重要意义。在本组研究中,对43例心肌梗死后心律失常患者实施循证护理干预,最终患者的病情得到很好的改善、心功能分级较对照组要低、平均住院时间和卧床时间更短,对于促进患者的快速康复起到重要作用,具有很好的临床推广和应用价值。

[1] 李红梅,叶春桃,阳珍金,等.循证护理在急性心肌梗死后心律失常患者的实践体会[J].医学信息(下旬刊),2013,26(12):667.

[2] 胡静,胡晓娟.循证护理在急性心肌梗死后心律失常患者中的应用[J].中国医药导报,2012,9(13):148-149.

[3] 杨丽娟.循证护理在急性心肌梗死后心律失常护理中的应用研究[J].中国卫生产业,2014,11(14):82-83.

[4] 王霞.急性心肌梗死后心律失常患者行循证护理的应用探析[J].心血管病防治知识(下半月),2015,12(2):73-74.

[5] 黄水英.循证护理在急性心肌梗死后心律失常护理中的应用及体会[J].医学信息,2014,27(15):344-345.

R473.5

B

1671-8194(2016)23-0284-02