戴安·阿勃丝:寻找痛苦,获得真实

2016-09-19陈灵

陈灵

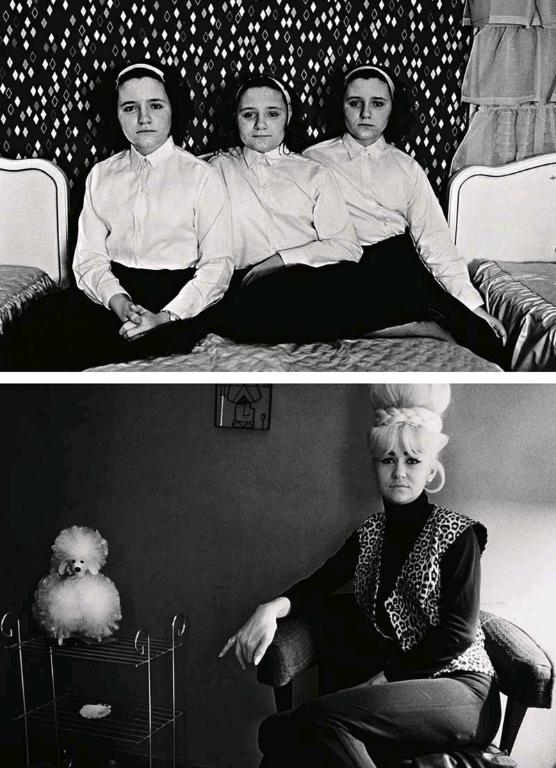

戴安·阿勃丝(Diane Arbus,1923-1971)是美国新世纪摄影的开端人物,她用一台简单六乘六相机进行正方形构图,将镜头对准穷人、畸形人、流浪汉、变性人、同性恋者、裸体主义、智障,人物多半是头像特写。由于被摄对象的特殊性,戴安·阿勃丝 饱受争议,被称为“不道德”的摄影师。这些独特的审美永远地改变了人们对于人像摄影的观念。尽管阿勃丝的作品在世界范围都有展出,但纽约大都会艺术博物馆布鲁塞尔分馆在7月份即将展出的105张照片是她投身摄影创作头7年(1956至1962年)拍摄的,其中三分之二此前从未公开过。

戴安·阿勃丝最有名的照片当要属那对穿着如同修女一样道袍的双胞胎,这对双胞胎被放置于白墙面前,身体如冻死般僵硬,两眼怔怔地盯着前方,她们变成了历史照片中“最让人难忘且感到不安”的孩子,照片被反复用于各种恐怖电影、电视剧的剪辑当中,用以渲染闺蜜的气氛。1967年这幅照片在美国纽约现代艺术博物馆展出后,双胞胎的父母认为这毫无美感的照片是对女儿形象的歪曲,要求不能在任何地方、以任何方式印制这张照片。“人常常要装出一个正常的样子让别人理解,而别人却往往看到你不正常的一面”,戴安·阿勃丝说。

戴安·阿勃丝的艺术生涯中主要拍摄过三种不同类型的人。第一类为畸形人、异装癖、瘾君子、流浪汉、变性人、同性恋者、裸体主义者这些游离在主流文化之外的人群。为了接近这群特殊人群,她曾参加变性人舞会,和变性人约会;她也曾赤身裸体,去参加裸体party。

第二类人为正常人,特别是所谓“上流社会精英”,精英们在她相机下呈现出一种伪装荒诞感。“我们在路上遇到一个人,基本上只注意到他的缺陷。我们这样的天性是很怪异的,然而我们不满自己的这种天性,就创造了另一套伪装。我们的伪装就像给世界发出一个信号,让别人以某种方式来了解我们。但是你想要别人了解的你和别人眼中的你不一定一致,我称之为意图和效果之间的差距。”

戴安·阿勃丝拍摄的第三类人多半为天生智障。“他们完全没有自我意识。拍他们时,他们根本不注意我。在我的相机面前,他们就像些奇异的大孩子,一举一动都难以预料。他们可能极其活跃,也可能一动不动。当他们在草地上笨拙地嬉闹时,发出的声音千奇百怪:乱七八糟的咕噜声、痛苦的呻吟声、尖叫声……他们干什么都全神贯注,不管是试戴小丑的帽子还是揪别人的头发,这让我觉得既好玩又感动。”

美国作家诺曼·梅勒评论说:“如果你给黛安一架相机,就仿佛把手榴弹给了一个婴儿一样可怕。”

1923年3月14日,戴安·阿勃丝出身在一个百万的美国犹太家庭中,有一个哥哥一个妹妹,三个孩子均为保姆带大。这样优渥的生存环境让戴安·阿勃丝产生了存在主义危机,并最后演变成了虚无主义:认为世界、生命特别是人类的存在是没有客观意义、目的以及可以理解的真相。 “我觉得孩提时就各受折磨的一件事是——从来就不觉得有过困境,我被一种不真实的感觉所肯定,而我所能感觉到的只是不真实而已。”

于是戴安·阿勃丝碰到了畸形人,他们的生活是如此苦痛和悲剧。戴安·阿勃丝从他们的身上找到了真实,她开始跟踪,寻找,拍摄他们。15岁时,戴安·阿勃丝遇到了时尚摄影师 阿伦·阿勃斯并在3年后结婚。21岁的时候,戴安·阿勃丝怀孕,自拍裸体孕妇照,并在和丈夫开始为“HappersBazaar”时尚杂志摄影,取得了不小的商业成功。

31岁,戴安·阿勃丝成为了两个孩子的母亲,但十月怀胎的艰辛依然没有解决她的存在主义危机,她如同一个饥渴的人一样寻找痛苦作为“真实存在”,“真实活着”的证据,分娩的时候她要求医生不使用麻醉药,她想要清醒的体验生育的过程,亲身体验“切肤之痛”。拥有两个孩子,34岁的戴安·阿勃丝患上了严重的抑郁症,她决定离开商业圈,在New School选修了前辈 丽莎·荣德(Lhette Model)的课程。她的老师酷爱拍摄 脑满肠肥或瘦骨嶙峋的“怪人”,丽莎·荣德 告诉戴安·阿勃丝 :“如果你不去拍那些你不得不拍的东西,你就永远不会拍照。”

几年后,戴安·阿勃丝结识了恐怖视觉艺术画家 马文·伊斯雷尔,他鼓励了她去拍摄世界上任何人。于是,戴安·阿勃丝去陈尸所、妓院、旅馆、广场拍照,她的拍摄方式越来越直接, 她的抑郁症也愈发严重,“你无法脱出自己的皮肤,而进人其他人的身躯;别人的悲剧是永远不可能成为你的。”

戴安·阿勃丝在死亡前曾说,“有一次我做了一个梦,梦见我坐在一艘豪华游轮上,所有的栏杆都镀了一层黄金,大船装饰得象一个婚礼蛋糕一样华丽,空气中弥漫着烟雾,我们的船正在燃烧,而船上的人们却在喝酒赌博,我知道船正在慢慢下沉,他们也都知道,可他们却依然非常快乐,他们唱啊跳啊,几近疯狂,生的希望一点也没有,可我同样也兴高采烈,我能拍到我想拍的任何东西。”

1971年7月28日,恐怖视觉艺术画家马文·伊斯雷尔决定去探望电话两天一直无人接听的戴安·阿勃丝,却发现了侧躺浴缸尸体腐烂的她。人们在她的桌上发现了日记,最后一页上写着:“最后的晚餐”,48岁的她吞下了巴比妥盐酸,用刀片割开了自己的双腕。

戴安·阿勃丝的许多重要作品拍摄对象都是“畸形人”。谈到畸形人这个话题,不禁让我们回想起前段时间热播的《美国恐怖故事第四季:畸形秀》;《美国恐怖故事》将故事的背景设定在了1950年左右,讲述了畸形秀这一独特的文化现象。正如电视剧《美国恐怖故事》那样,从19世纪40年代到20世纪70年代,畸形秀在美国的马戏团和嘉年华当中十分受到欢迎。在这些“欢场”上,你能一睹到连体婴儿,侏儒患者,巨人等畸形人的“风采"; “畸形人有一种传奇性的特质,就像一个神话故本里的人物,阻挡在你面前,逼你回答一个谜语”,戴安·阿勃丝说。

随着现代科学与文明的发展,这些“畸形人”渐渐被撕去了“恐怖”,“怪异”,“刺激”的面纱,人们渐渐有了共识,不再残忍地消费他们,而是将他们当做弱者和边缘群体,抱以同情。二十世纪 “电视马拉松”(telethon)式的捐款节目被取消,主持人曾经好用夸张的语气渲染气氛,“看看这些可怜的孩子,你只要打进电话捐款,就能改变他们的命运!”,组织者愿意让儿童站在台前,并尽可能地展示其悲惨命运。如今美国的密歇根州以法律手段禁止除以科学研究为目的之外的展出畸形人类的行为。

因此,当戴安·阿勃丝的照片第一次在纽约现代美术馆联展的时候,摄影部门的管理员每天早上必须例行去擦掉照片上人们吐的口水。观众无法接受“拍摄畸形人”这样艺术表现方式,认为其作品肮脏不道德。而戴安·阿勃丝的作品如果放在了今天社交媒体上,恐怕亦要遭受到“消费弱势群体,恶意炒作”之嫌。无论戴安·阿勃丝 拍摄畸形人真实的动机如何,从客观上来看,戴安·阿勃丝确实让这群弱势群体得到了更多的关注 :“我认为我之所以拍照片,是因为如果我不拍这些东西,人们就会视而不见。”回到《美国恐怖故事第四季:畸形秀》, 剧情当中真正的恐怖不是诡秘的音乐、怪诞的情境,和一系列的凶杀,而是真实的人性。在这个从看脸的时代里,不用说畸形,即便是残疾也会让人感到不适应。其中最明显的是,在一系列企业社会责任(CorporateSocial-Responsibility)的捐助方式当中,“残疾”,或是“畸形”是品牌公关最不愿意触碰的。"这些人太沉重了,这个公益一点也不阳光”,取而代之的是那些“四肢健全,笑得阳光灿烂,需要上学的孩子”。

“我们在路上遇到一个人,基本上只注意到他的缺陷。我们竟有这种倾向是很怪异的,然而由于我们不满自己的这种天性,就创造了另外一套——伪装。”戴安·阿勃丝的摄影行为几乎是一种哲学性的思考,而非视觉表达。她会永留青史的原因也正是:让人透过她所拍摄的对象去思考命运与悲剧,思考自己与别人,思考正常与不正常的界线。