企业社会责任资源配置的机理探析和影响因素考量

——基于国家电网和用户双边谈判力模型的实证研究

2016-09-18祝金甫

祝金甫,郭 毅,李 爽

(北京工商大学 经济学院,北京 100048)

企业社会责任资源配置的机理探析和影响因素考量

——基于国家电网和用户双边谈判力模型的实证研究

祝金甫,郭毅,李爽

(北京工商大学经济学院,北京100048)

企业某一利益相关方对企业价值创造的相对贡献,构成该利益相关方与企业谈判力对比状况的基础,决定了企业对该利益相关方履行社会责任的边界以及相应的资源投入数量、结构。因此,对各种影响企业与其利益相关方谈判力的因素进行识别与测度,探求谈判力对比状况分析的一般模式,是评判和引导企业进行履责资源合理配置的关键。本文以企业-用户谈判力关系为研究对象,以国家电网C公司为具体调研案例,在实现电网企业与用户之间谈判力对比关系的量化表达基础上,运用结构方程模型(SEM)计算国家电网C公司与用户之间谈判力对比数值,并分析其内在机理,评测各类影响因素的相对贡献,为企业提供分析社会责任资源投入合理性的基本评判模式。

企业社会责任;谈判力;履责资源配置;国家电网

一、引言

现代企业理论认为,企业不仅是股东的企业,更是各类利益相关者的企业。这些利益相关者既包括股东、债权人等具有可抵押性物质资本的所有者(Grossman和Hart,1986;Hart和Moore,1990)[1-2],也包括经理人、雇员、供应商、顾客等同样为企业的生存与发展投入相应要素的非物质资本所有者(Blair,1995和1998)[3-5]。因此,企业可被理解为是一系列人力资本和非人力资本的“契约的联接体”(周其仁,1996;谢德仁,2002)[6-7]。这些要素相对于企业而言具有不同程度的资产专用性,为企业的价值创造做出相应贡献,同时也为此承担着相应的风险。因此,签订契约的各类要素主体根据自身所代表资源在企业价值创造中的相对地位作用,要求获得相适应的谈判权力(贾生华和陈宏辉,2002)[8],用以保障企业所创造的价值不仅体现于依托市场交易关系为社会不同主体提供商品和服务,更体现在企业通过有效管理内嵌于商品和服务提供过程中的人与人的关系,回报各方面利益相关方,并由此增进社会福利(李伟阳,2010)[9]。在此意义上,企业社会责任则是企业与其各方面利益相关者建立一体化关系的“联系纽带”(Freeman 和 Evan,1990)[10]。企业社会责任因此也相应具有多重目标,企业既要确保其所提供商品和服务的合理性和高效性,还应在遵守法律和道德底线的同时激发为利益相关方创造价值的潜能,从而提高总体社会福利(李伟阳,2010;余澳和朱方明等,2014)[9,11]。总之,企业的履责目的是通过对上述责任边界内容的投入最大限度地实现利益相关方在经济、社会和环境方面的综合价值。良好的社会责任表现有利于企业规避各种环境、社会风险,培育核心竞争力,实现可持续发展。

然而,与财务资源一样,企业的社会责任行动需要投入人力、物力、财力等方面的资源,同样面临履责资源相对稀缺状况。因此,企业需要根据各类专用性投入的相对重要性,在不同利益相关方之间配置各类稀缺的履责资源。并且,现实中不同企业或同一企业在不同发展阶段上,针对同一利益相关方可能存在经济、法律、道义、政策以及企业自身发展战略等不同层面要求的社会责任边界,在社会责任资源投入上受企业和利益相关方各自属性特征、事件本身情况,以及法律、政策等相关制度环境等多方面因素的影响。上述影响综合表现于企业与该利益相关方的谈判力对比上,因此,研究具体情境下企业与其某一利益相关者的谈判力对比状况和影响因素,对于界定企业相对于该利益相关方合理的社会责任边界,引导企业进行适当的社会责任资源配置,具有重要意义。

本文拟以谈判力为研究对象,在文献回顾基础上,分析具体情境下影响企业与其利益相关方谈判力的基本因素,在将法律政策等制度背景、具体事件情况、企业及特定利益相关方的各自属性特征纳入解释变量基础上,探索企业依照与不同利益相关方的谈判力对比状况进行社会责任资源配置的一般机理。本文的结构拟安排如下:第二节本文将在经典文献回顾基础上,识别影响企业与某一利益相关方谈判力对比关系的基本因素,并以此建立基本的研究假设;第三节至第五节提出研究方法,进行建模分析与检验;在文章的最后部分总结研究结论并给出建议。

二、文献回顾和研究假设

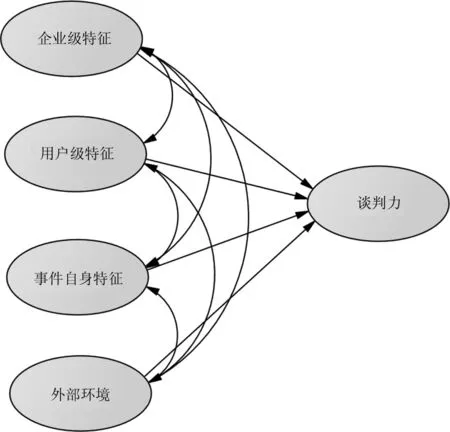

对于谈判力的研究,大多基于Emerson(1962)的“权力依存理论”(power-dependence theory)[12]。该理论认为,己方对另一方拥有的权力来源于对方对己方的依赖,而这种依赖性有两个维度:一方面它与谈判结果的价值贡献成正比,例如通过谈判,B从A处可获得的利益价值越高,那么A对B拥有的权利即B对A的依赖性就越大;另一方面,它又与资源的可替代程度成反比,即B从A处获得的资源除A外几乎不存在可替代者,那么A对B的权力也会越大。基于“权力依存理论”研究谈判力,有利于从两个维度对谈判力进行概念化。而界定谈判力概念,现行学者则大都遵循Deutsch(1973)的经典阐述:谈判者所拥有谈判力,是指他在某特定环境下实现自身想要的谈判结果的能力[13]。他认为,谈判力并不存在于个体之中,而是寄居在个体与其所处环境的交互关系之中。从上述定义中可提炼出影响谈判能力的两个关键因素:谈判者的自身能力特征和外部环境。加之本文是基于电网企业在实际运营过程中所遇到的履责问题研究业务责任边界,因此,谈判事件本身特征也作为谈判力影响因素之一加入谈判力模型中。据此,本文主要从三方面来分析谈判力的影响因素:谈判者本身特征(本文表现为企业级特征和用户级特征)、外部环境、事件本身特征。

在谈判双方本身特征影响因素方面,赵德海和衣龙新(2004)强调谈判者个人能力的稀缺性是自身谈判力的基本来源[14]。在企业契约中,个人能力主要表现为个人基本素质和谈判技能。其中个人基本素质主要包括个体所拥有的知识结构、专业技能和创新能力等方面,谈判技能则主要表现为要素所有者个体信息收集、解析能力和谈判技巧等方面。此外,谈判者的风险态度也显著影响着谈判力的强弱。Svejnar(1986)认为,如果谈判一方非常担心失去预期计划的谈判成果,那么这将会对其谈判力产生一定的抵消作用[15]。程承坪(2006)在对企业所有权谈判力的影响因素分析中,同样提出谈判破裂的担心程度越高,在谈判过程中就越可能处于劣势地位[16],例如当企业正处于雇员极度短缺的经营状况下,那么此时企业雇员的谈判力也将大幅提高,甚至雇员可以以辞职来威胁雇主提高工资。

在外部环境影响因素方面,赵德海和衣龙新(2004)指出影响企业签约的外部环境主要包括市场条件和技术条件,市场条件通过影响要素之间的供给与需求,即两者的“相对稀缺性”来左右要素所有者谈判力强弱的变化[14]。而技术条件的变化则会使得谈判者专业技术与个体能力有所改变,进而带来谈判双方相互关系和地位的重新调整。他们同时还强调外部监督也会影响谈判力的强弱,在企业中经营者具有可选择成为监督者的优势,这实际上增强了其在契约签订时的谈判力;而相比之下工人处于被动接受监督的地位,这事实上则削弱了自身在企业所有权安排契约中的谈判力。这种认识的实际隐含意思是,当监督者分离于谈判双方之外,成为外部环境中的第三人时,监督者偏向于谈判双方的哪一边,此方谈判者的谈判力即会随之增强。监督者也可以抽象外化为当地风俗舆论与法律制度等,沈恒林(2003)认为一个社会的价值取向和法律制度也在不同程度上影响着企业成员的谈判力,在一个普遍信奉平等的社会里等待法律制度也就倾向于保护弱者;而在一个强烈追求效率的社会里,公众和法律往往对弱势群体的权益采取默然态度[17]。

在谈判力事件本身特征影响因素方面,周鹏和张宏志(2002)提出事件本身的契约完备程度,即事件本身能否进行明确的事前契约责任权力分割和剩余分配,对于双方谈判力存在较为明显的影响[18]。此外,也有学者从谈判事件本身的最佳替代方案(best alternative to negotiated agreement)入手分析谈判力,研究表明谈判者拥有的谈判协议最佳替代方案与谈判力成正向关系。例如在求职谈判中,如果其他公司已许诺某求职者一份颇具吸引力的待遇,那么该求职者相对于企业的谈判力也相对变强,因为此谈判者对当前谈判协议的依赖性会更小,进而通过谈判所获得更多收益的可能性也会更大。

企业内部的谈判力往往也与资产专用性联系在一起,而企业谈判力和资产专用性之间是否具有相关关系,学者们的观点也不尽相同。Aoki(1980,1984)以日本企业制度为背景,提出企业的组织租金来自于工人的专用性人力资本和物质资本的联合生产,工人可以凭借专用性人力资本与资本家谈判,获取组织租金的一部分[19-20]。杨瑞龙和杨其静(2001)则对上述观点提出异议,他们指出“专用性”不但不是当事人分享组织租金的谈判力基础,反而削弱了当事人的谈判力,这是由于“专用性”体现的是要素对企业契约的依赖,要素所有者容易面临“被要挟”的状况[21];与此相对的,“专有性”则强调企业契约对要素的依赖,要素所有者出于自利和“机会主义”动机,有采取某种“要挟”的可能,以增强自身谈判实力。因此他们认为当事人获得企业组织租金的谈判力基础应该是“专有性”。

除上面所论述的影响因素外,还包括谈判者的耐心(Knight,1921)[22]、谈判过程中信息的需求与占有(赵德海和衣龙新,2004)[14]、要素所有者所处的地位和整合能力(沈恒林,2003)[17]等等。通过对国内外学者关于谈判力研究的梳理可以看出谈判力的影响因素繁多复杂。而对于谈判力本身的度量,列维奇(2006)指出谈判力体现在以下三个维度:环境型权力,即能更顺利地影响所处客观环境或克服遇到的阻力;关系型权力,即能更顺利地影响对方或克服对方所造成的阻力;个人型权力,即能比对方更好地满足预定期望[23]。因此,本文在设计谈判力的指标变量时,选取阻力克服量、双方相互地位以及预期目标完成度三个维度。

依据上述理论,本文力求建立相应的研究假设,并选择国家电网公司C分公司这一具体企业,以企业和其重要利益相关方——用户之间的相对谈判力和影响谈判力的各类因素作为研究对象,通过量化分析影响企业——用户谈判力的各类因素及其影响强度,并据此确立履责边界,权衡企业相对于用户的社会责任资源投入和社会责任履行方式。这里特别强调,本文所指的谈判力,并非是商业上的谈判技巧,而是利益相关者对企业所拥有的隐含异质性资源的外化。

三、研究方法与基本假设

国家电网企业由于其独特的国有资本属性,在完成其经济目标的同时,更兼具弥补“市场失灵”和实现国家发展战略性目标的双重责任。依据上述李伟阳(2010)所提出的社会责任边界观[9],电网企业需实现经济、社会和环境的综合价值,并将有限的盈余或者资源分配到不同的利益相关者间,作为为企业价值创造贡献相应投入的各类利益相关者的报酬。本文通过建立结构方程模型(structural equation modeling,SEM)分析国家电网企业与利益相关方的履责边界问题,由于电网企业直接服务的对象是用户,企业日常运营中频繁发生的95598承诺问题、入户维修检查问题、无因管理垫付电费问题等都是因与用户履责边界不清而引发的,因此本文选取“用户”作为电网企业利益相关方的典型代表,重点研究国家电网企业与用户的谈判力模型。

基于上述关于谈判力的影响因素分析,可以归纳出谈判力的影响因素主要包括用户级特征,企业级特征,外部环境以及事件自身特征的一些因素。而这些影响因素以及谈判力自身的度量很难通过直接观测获得数据,填写内容均是基于问卷回答者的主观感受,因此不可避免地存在着测量误差。而结构方程模型可以对无法直接测量的潜变量借由一组观察变量来加以测量,并且量化潜变量间的因果关系,其优点有:(1)同时处理多个潜变量;(2)允许含有测量误差;(3)同时对测量模型和结构模型进行分析;(4)允许更具弹性的模型设定。因此,本文以结构方程模型进行分析是最为合理的。

基于谈判力影响因素的文献分析,本文提出以下假设:

H1:企业级特征对谈判力产生正向影响。

H2:用户级特征对谈判力产生负向影响。

H3:外部环境对谈判力产生负向影响。

H4:事件本身对谈判力产生负向影响。

H5:企业级特征与用户级特征存在相关关系。

H6:企业级特征与外部环境存在相关关系。

H7:企业级特征与事件本身存在相关关系。

H8:用户级特征与外部环境存在相关关系。

H9:用户级特征与事件本身存在相关关系。

H10:外部环境与事件本身存在相关关系。

这里特别强调,本文的双方谈判力度量是以企业的角度进行分析,即企业级特征表现良好对企业的谈判力会产生正面影响,而与企业级特征对立的用户级特征则会对企业的谈判力产生负向影响,此外外部环境的监管度、舆论倾向性越严苛也越不利于企业谈判力的提升,用电事故本身问题的复杂性或者其影响范围的扩大也会对企业斡旋的余地造成一定压力,因此“外部环境”与“事件自身特征”对企业“谈判力”均呈负向影响。

根据上述文献分析和理论假设,本文提出相应的履责边界模型:

图1 履责边界模型

四、数据与变量说明

(一)数据说明

1.样本选择与问卷设计

本研究以用户为企业核心利益相关方,在调查对象选择上,则选取的是企业中与用户联系紧密的运检、营销等部门的一线员工。对于企业在实际运营过程中所发生的各类涉及责任边界不清问题,这类员工有深切、直观的感性认知,能够相对准确反映各类问题的现实状况。此外所调查员工来自国家电网省级公司(C公司)和地市级公司(如北碚、长寿等),涵盖了大城市、市辖区、小城镇、农村及偏远山区。调查共发放问卷400份,收回有效问卷321份,问卷有效率80.25%调查问卷的内容根据基本假设主要分为五个板块,分别为:企业级特征、用户级特征、外部环境、事件本身以及双方相互谈判力。以上五个板块分别对应模型的五个潜变量,不同的潜变量进一步对应到26个观测变量。观测变量采用李克特量表进行估测,“1”表示“非常同意”,“5”表示“非常不同意”,从“1”至“5”调查者的主观认可程度逐级递减,要求被调查者根据自身情况和主观看法如实填写。

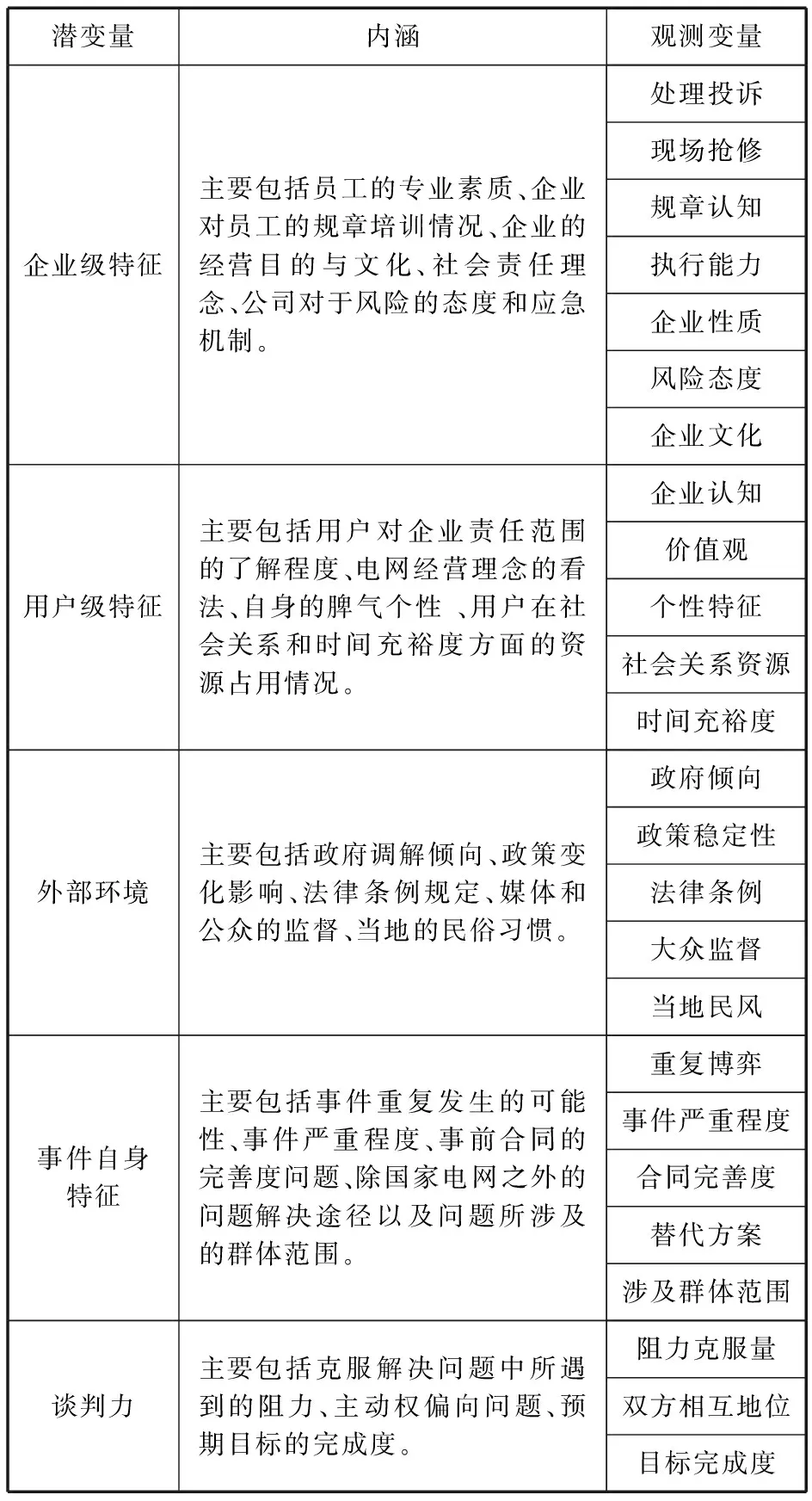

2.变量描述

本文所涉及的潜变量与观测变量详细解释如表1:

表1 研究变量汇总表

(二)变量的选取与检验

1.问卷检验

本文对问卷整体进行了信度检验,信度是指测验或量表工具所测得结果的稳定性及一致性,量表的信度愈大,则其测量标准误差愈小。在李克特量表法中常用的信度检验方法为系数(又称内部一致性系数),一般认为整个量表系数小于0.60为不理想,0.60-0.70为最小可接受值,0.70-0.80认为比较好,0.80以上则表示理想。经过检验,本文发放问卷的系数为0.751,量表具有良好的信度。

此外,检验结果显示,的球形度检验的值为3239.841,达到0.05的显著水平,表示题项变量间的关系性质“良好”,适合做后续因素分析。

2.构念检验

为了优化模型内在结构指标,确保测量模型中的指标变量能够恰当地反映潜在变量,本文对每一构念进行效度与信度检验。效度所反映的是指标变量对于其想要测量的潜在特质,实际测量的程度[24]。初始的指标筛选是依据因素负荷量,Tabachnica和Fidell(2007)指出当因素负荷量大于0.71,表示该因素可以解释指标变量50%的变异量,是非常理想的状况;当因素负荷量大于0.63,信度系数为40%,是非常好的状况;而当因素负荷量分别在0.55-0.63、0.45-0.55、0.32-0.45以及0.32以下时,对应状况分别为好、普通、不好以及不及格[25]。结合理论要求与实际案例特点,本文将标准化路径系数的最低可接受值定为0.65。而对于潜在建构的检验,分别选取指标变量的信度系数()、潜在变量的组合信度(CR)以及平均方差抽取量(AVE)等作为检验指标,通过可靠性分析和验证性因子分析(一阶CFA检验)做出评量。

(1)企业级特征。该构念初始的内部一致性系数为0.822,其中“企业文化”与“规章认知”的两个观测变量与该题项总分的相关系数最低,分别为0.326和0.540,表示该变量与其余变量所要测量的潜在特质同质性低,并且对应的一阶CFA检验标准化路径系数分别为0.37和0.64,均小于临界值,故删除。删后其余观测变量的因素负荷量均大于0.7。

(2)用户级特征。该构念初始内部一致性系数为0.763,其中“个性特征”与该题项总分相关系数为0.358,标准化路径系数为0.40,故删除。删后“社会关系资源”与“价值观”标准化路径系数最小,均为0.67,在后续模型整体适配度调整中可考虑选择性删减。

(3)事件自身特征。该构念初始内部一致性系数为0.788,其中“涉及群体范围”与该题项总分相关系数为0.292,相应地因素负荷量为0.33,显著低于临界值故删除。删后其余四个指标变量的因素负荷量均大于0.65,予以保留以备后续模型优化。

(4)外部环境。该构念初始内部一致性系数为0.766,其中“当地民风”与该题项总分相关系数为0.217,标准化路径系数为0.24,删除该指标后该构念内部一致性系数得到显著提升,余下四个指标变量的路径系数均大于0.65,予以保留以备后续模型优化。

(5)谈判力。该构念初始内部一致性系数为0.758,三个指标变量的标准化路径系数均大于0.65,其中“双方相互地位”因素负荷量最低为0.66,由于SEM要求潜变量的指标变量最优数量大于2,因此该构念在后续模型优化中不做删减。

通过初步优化后,各构念的指标变量与检验系数如表2:

表2为、CR、AVE三项信度与效度指标评价结果,其中信度系数()反映单一指标变量受潜在变量的影响程度,越高,表示真实分数所占的比重越大,信度越高。多数学者将理想临界值定为0.5及以上[24],由表2可知,本模型的指标变量多数在理想区间内,其中个别不满足理想值的指标变量也均接近0.5水平,并且为保证潜变量的测量指标数量故予以保留,在后续模型整体优化时会优先考虑删除。

组合信度(CR)值则评价一组潜在构念指标的一致性程度,即所有测量指标分享该因素构念的程度(黄芳铭,2004)[26]。Bogozzi 和 Yi(1988)以及 Diamantopoulos 和 Siguaw(2000)主张组合信度可接值应在0.6以上[27-28],Hair(1998)则认为理想的组合信度至少在0.7以上[29]。本模型的五个潜在变量的组合信度在0.75-0.90之间,表明每个构念内在测量指标高度关联,模型内在质量佳。

平均方差抽取量(AVE)表示相较于误差变异量的大小,潜在变量构念所能解释指标变量变异的程度。Fornell和Larcker(1981)指出AVE大于0.5表示针对于指标变量,其潜在变量解释力远高于测量误差的解释力[30]。经检验,本模型所有构念的AVE均在0.5以上,表示测量模型具有良好的信度与收敛效度。

表2 各构念初步检验评价结果

注:上标为#代表数指处于不理想状态。

五、谈判力影响因素实证检验

(一)模型的建立与修正

本文使用Amos 22.0软件作为结构方程模型(SEM)分析的软件工具。目前应用最广的SEM适配函数估计法是极大似然估计(maximum likelihood,缩写ML)法,但其要求观察数据符合多变量正态性并且要求样本数量非常大,而在样本数据符合正态性假定而样本量小于500的情境下,使用一般化最小平方(generalized least squares,缩写GLS)法来估计会获得较佳的结果(Hu等,1992)[31]。模型数据正态性估计如下表所示,15个指标变量的偏态系数值介于-0.693至0.543之间,峰度系数介于-0.839至0.550之间,两系数绝对值均小于1,满足偏态系数绝对值小于3以及峰度系数绝对值小于8的要求[32],结果表示数据符合正态分布,因此本文采用GLS法作为模型各参数统计量的估计法。

表3 正态性评估

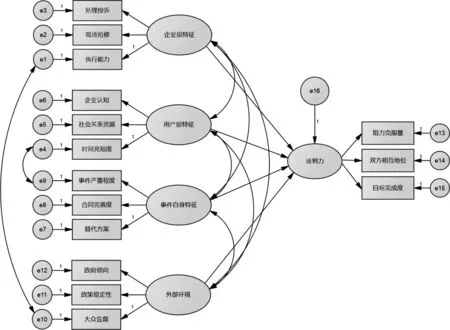

通过GLS法对初始模型(潜在变量与指标变量如表1)进行数据拟合时发现,各项拟合评价指标均没有达到适配标准,在结构模型中设定的四个影响因素对企业“谈判力”的路径系数一半未达到显著水平。因此本文参照初步检验结果以及Amos软件提供的MI值,对各构念的观测变量进行渐进式优化,删减了严重影响模型整体适配度的指标,并重新界定了指标变量间的误差相关性。最终修正模型如图2所示:

虽然理论模型初始假定各观测变量的误差不存在相关性,但在SEM修正中,如果指标变量的误差项确实存在某种实际行为上的共变关系,增列误差相关是可行且合理的。在修正模型中,本文共增列了两条误差项相关路径,分别为(e1,e10)和(e4,e9)。其中(e1,e10)代表企业员工的“执行能力”与外部的“大众监督”存在相关关系,这是因为当诸如媒体、民众对电网企业的要求越严格,监督措施越多样化时,通过对公司施压反馈到员工身上就会成为鞭策其不断加强专业化服务水平、提高现场执行能力的压力与动力,目前对电网企业有针对性的监督措施是“95598”热线投诉渠道,公司总部严厉处罚“监督投诉”流量超标的营业部,因此“大众监督”已倒逼企业员工加强训练自身“执行能力”。(e4,e10)代表“事件严重程度”与用户处理事件的“时间充裕度”呈相关关系。当用户所涉及的用电事件严重影响了日常生活时,所投入的解决时间势必也会大幅增长,即迫使用户提高“时间充裕度”处理“严重程度”高的用电事故。

修正后的模型参数估计值显示,标准化系数没有超过1,没有出现负的误差方差,协方差间标准化估计值的相关系数没有大于1,也没有出现非常大或极端小的标准误差,因此模型参数没有违反估计,本文进行下一步模型整体适配度的检验。

图2 国家电网企业履责边界模型(谈判力模型)

(二)模型拟合

检验模型适配度是探究假设的理论模型是否符合实际数据的关键一步,只有当整体模型拟合优度通过检验时,才能进行对模型参数的后续评价和解释。本文构建的履责边界模型整体适配检验结果如下表所示,主要评价指标CFI、RMSEA、SRMR、AGFI、GFI以及自由度比均满足适配标准,说明修正后的模型整体拟合良好,图2的路径分析模型得到了支持。

表4 整体模型适配度的拟合结果

(三)模型参数估计与路径分析

修正模型的整体拟合指标通过检验后,模型进入路径分析阶段。下表为履责边界模型中谈判力影响因素的参数估计结果,包括非标准化路径系数、标准化路径系数、标准误差(S.E.)、临界比值(C.R.)、显著性(P)。结果表明,各路径参数除去“事件自身特征”、“谈判力”路径系数不显著外,均达到不同程度的显著水平。

“企业级特征”对双方谈判力的影响在0.1%水平上显著,两者间的标准化路径系数为0.270,为显著正相关,H1假设得到了验证。“用户级特征”对双方谈判力的影响系数较之略小,标准化路径系数为-0.266,在0.8%的显著水平上呈负相关,H2假设合理。对比双方的路径系数可发现,企业与用户的谈判力影响系数出现偏差,且“企业级特征”的路径系数大于“用户级特征”的路径系数。这表明企业在目前特定外部环境下自身的谈判势力略大于用户的谈判势力,即企业在与用户处理用电事故的过程中容易忽略用户的权益,甚至对其应有的权益进行侵犯,电网企业的履责边界出现轻度内缩。

H3假设“外部环境”对企业谈判力产生负面影响,由表可知“外部环境”对谈判力的影响系数-0.348,标准化路径系数为-0.321,确在0.6%的显著水平上负向影响双方谈判力,并且影响程度大于“企业”和“用户”,说明涵括政府倾向、政策条例、舆论监督等方面的外部环境变量是决定企业与用户谈判力的关键因素,这是国家电网的国有企业属性以及垄断类、公共服务类企业性质所导致的必然结果。在结构模型中,唯一路径系数不显著的因果假设是H4,即估计参数结果显示“事件自身特征”不能显著影响企业与用户之间的“谈判力”,究其原因是电网企业对于各类突发事件都有既定的规章制度与处理流程,突发事件自身的某些特征所能够给予双方的剩余谈判空间不大,至于文献中所强调的事件“可替代方案”的影响因素,由于电网企业的国有垄断性特征,用户可选择的除电网企业外的解决途径几乎没有,因此“可替代方案”并不能对电网企业构成影响其谈判力的“威胁”。

表5 国家电网企业履责边界模型路径系数估计值

注:***代表p<0.001。

六、结论与建议

基于对上述实证数据分析,可知在结构模型因果路径中,“企业级特征”、“用户级特征”以及“外部环境”对双方谈判力均有显著的影响力,因此为平衡企业与用户间的履责边界,使企业的稀缺资源在两者之间得到合理配置,本文从以下几方面提出深化企业履责建议:

在企业方面,企业处理投诉、员工现场抢修与执行能力较好地阐述了企业级特征,相比之下企业性质、文化等方面的平均解释程度略低。这表明,企业一线员工对于企业社会责任履行规范的认识和执行状况,并非直接取决于员工对国有企业性质和社会功能的主动性理解,而是直接源自于企业对员工形成的规范性要求,即取决于国家电网总公司和省级分公司的顶层设计。因此,电网企业应深化对电网公司各类社会职能分类识别、强化履责成本预算约束等方面的研究工作,形成完整规范的企业社会责任行动纲要和行动手册,通过培训等形式,渗透企业对员工的日常管理中。

员工在实际工作中的行动即代表着企业的履责状况,规范员工在处理用电事件中对用户关系的做法最为关键。电网企业还可以建立常态事件的规范化处理流程以及非常态事件的预警处理机制,通过学习培训、实景演习等方式,使员工掌握识别判断事件性质的能力,明确责任边界所在,理解处理事件的法律制度依据并掌握规范化的行动和语言,达到有效沟通和合理应对的目的。

在用户方面,国家电网地方公司可就用户群体的社会身份进行适度识别,提供有针对性的用户关系管理和服务,对于不同社会身份、学历学识群体用户进行采取有差异性的沟通方式和沟通内容。这种有差异性的沟通内容和方式,能够有效帮助各类用户理解企业履行社会责任的“应然”边界和“实然”边界,帮助用户更好形成对企业社会责任履行现状的认知和认同。此外地方性电网公司也可通过建立常态化的用户沟通平台强化沟通渠道建设。

在外部环境方面,尤其是与政府关系处理方面国家电网公司应模范执行促进技术创新、引领产业升级、保障国家经济社会安全等方面重要责任使命,也要细化和进一步明确自身履责边界范围,避免地方政府以企业社会责任为由,转嫁社会责任成本,导致庸政、懒政甚至洗钱、贪腐等恶劣后果,与社会责任的本质和原则背道而驰。此外电网企业也应加大对构建居民社区关系网的投入,例如可以从慈善活动入手开展公益性用电知识讲堂,这对加深员工与社区居民的认识熟悉程度也有积极意义。

需要说明的是,尽管本文研究对象是国家电网公司重庆分公司与其重要利益相关方用户之间的社会责任关系,但这种分析模式同样适用于其它所有制企业和其他利益相关方之间的社会责任资源配置;此外,由于本项研究的数据来源主要依托于问卷调查,在减少主观性因素干扰、提高调查对象的代表性程度等方面依然存在不足,未来的研究可以通过提高调查对象的数量以及适用纠正偏离的计量方法,进一步提高研究结果的科学性。

[1]CROSSMAN S, HART O. The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration [J]. Journal of Political Economy, 1986, 94: 691-719.

[2]HART O, MOORE J. Property rights and the nature of the firm[J]. Journal of political Economy, 1990, 95: 1129-1155.

[3]BLAIR M M. Corporate“ownership” [J]. Brookings Review (winter), 1995: 16-19.

[4]BLAIR M M. Ownership and control: Rethinking corporate governance for the 21 Century [J]. The Brooking Institution, 1995.

[5]BLAIR M M. For whom should corporations is run: An economic rationale for stakeholder management [J]. Long Range Planning, 1998(31): 195-200.

[6]周其仁. 市场里的企业: 一个人力资本与非人力资本的特别合约[J]. 经济研究,1996(6): 71-80.

[7]谢德仁. 企业的性质:要素使用权交易合约之履行过程[J]. 经济研究, 2002(4):84-91.

[8]贾生华,陈宏辉. 利益相关者界定方法述评[J]. 外国经济与管理, 2002(5):13-18.

[9]李伟阳. 基于企业本质的企业社会责任边界研究[J].中国工业经济, 2010(90): 89-100.

[10]FREEMAN R E, EVAN W M. Corporate governance: A stakeholder interpretation [J]. Journal of Behavioral Economic, 1990(19): 337-359.

[11]余澳,朱方明,钟芮琦. 论企业社会责任的性质与边界[J]. 四川大学学报( 哲学社会科学版),2014(2): 78-84.

[12]EMERSON R M. Power-dependence relations [J]. American Sociological Review, 1962(27):31-41.

[13]DEUTSCH M. The resolution of conflict [J]. Yale University Press, 1973.

[14]赵德海,衣龙新. 基于“综合谈判力”的企业所有权安排[J]. 中国工业经济,2004 (11): 54-59.

[15]SVEJNAR J. Bargaining power, fear of disagreement and wage settlements: Theory and evidence from US industry [J]. Econometrica,1986(54): 1055-1078.

[16]程承坪. 企业所有权谈判力的影响因素分析[J]. 当代经济管理,2006(5): 17-22.

[17]沈恒林. 要素所有者的谈判力与企业权益分配格局[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2003(3): 55-58.

[18]周鹏,张宏志. 利益相关者间的谈判与企业治理结构[J]. 经济研究,2002(6):55-62.

[19]AOKI M. A model of the firm as a stockholder-employee cooperative American [J]. Economic Review, 1980(77): 600-610.

[20]AOKI M. Cooperative game theory of the film [M]. Oxford University & Clarendon Press, 1984.

[21]杨瑞龙,杨其静. 专用性、专有性与企业制度[J]. 经济研究,2001(3): 5-11.

[22]KNIGHT F Risk. Uncertainty and Profit [M]. The Riverside Press, 1921.

[23]罗伊·J·列维奇. 谈判学[M]. 廉晓红, 郑荣, 李诺丽等译. 北京:中国人民大学出版社,2006: 170-180.

[24]吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用[M]. 第二版.重庆:重庆大学出版社,2010: 53.

[25]TABACHNICK B G, FIDELL L S. Using multivariate statistics [M]. Fifth Edition. Boston: Allyn& Bacon, 2007.

[26]黄芳铭. 结构方程模式理论与应用[M]. 第二版. 台北:五南,2004.

[27]BOGOZZI R P, YI Y. On the evaluation of structural equation models [J]. Academic of Marketing Science, 1988(16): 76-94.

[28]DIAMANTOPOULOS A, SIGUAW J A. Introducing LISREL: A guide for the uninitiated [M]. Sage Publications, 2000.

[29]HAIR J F, ANDERSON R E, TATHAM R L, et al. Multivariate data analysis [M]. Fifth Edition. NJ: Prentice Hall, 1998.

[30]FORNELL C, LARCKER D F. Evaluating structural models with unobservable variables and measurement error [J]. Journal of Marketing Research, 1981(18): 39-50.

[31]HU L T, BENTLER P M, KANO Y. Can test statistics in covariance structure analysis be trusted? [J]. Psychological Bulletin, 1992(112): 351-362.

[32]吴明隆. 结构方程模型——Amos实务进阶[M]. 重庆:重庆大学出版社,2013: 130.

(本文责编:辛城)

Study on Mechanism and Influencing Factors of Corporate Social Responsibility Resource Allocation ——Empirical Study Based on Bilateral Bargaining Power Model for State Grid and Its Users

ZHU Jin-fu,GUO Yi,LI Shuang

(SchoolofEconomics,BeijingTechnologyandBusinessUniversity,Beijing100048,China)

A stakeholder’s relative contribution to an enterprise’s value creation process underlies comparative status of bargaining power of the stakeholder and the enterprise, and also determines the boundary of the enterprise to fulfill its corporate social responsibility to the stakeholder and the corresponding quantity and structure of resource input. Therefore, in order to evaluate and guide rational allocation of enterprise resources, it is crucial to identify and measure different factors affecting bargaining power of the company and their stakeholders, as well as to explore general models of comparative study on bargaining power. The paper studies the enterprise-user bargaining power relation with State Grid C Electric Power Company as a case study. Based on quantitative research on comparative bargaining power relation between the State Grid and users, the paper uses SEM model to calculate contrast value of bargaining power between State Grid and users. Furthermore, it analyzes the inherent mechanism and measures the relative contribution of different influencing factors, which will provide a basic evaluation model on input rationality of corporate social responsibility resources.Key words:corporate social responsibility; bargaining power; CSR resources allocation; state Grid

2016-03-16

2016-07-18

北京工商大学国有资产管理协同创新中心项目“国有资本社会功能研究”(GZ20130101);2014年度北京社科基金重点项目(14JGA012);北京工商大学特色创新团队项目“国有企业社会责任与社会性规制研究”。

祝金甫(1975-),男,山东莘县人,北京工商大学副教授,经济学博士,研究方向:计量经济学、大数据产业。

F062.1

A

1002-9753(2016)07-0159-11