中国该不该建超级对撞机?

2016-09-15

中国需要建造像万里长城一样引人瞩目的大型加速器吗?支持者和反对者最近就遥远的科学目标和庞大的经费等一系列问题展开了激烈的争论。

南方周末特约撰稿 张淼

中国该不该建造超级对撞机?最近,这个本属高能物理领域的专业问题突然进入了普通人的视野。

2016年9月4日,著名物理学家、94岁高龄的杨振宁公开发表《中国今天不宜建造超大对撞机》一文,用七条理由反对了此前数学家丘成桐的“几点意见”。一天后,杨振宁的文章便收到了中科院高能物理所所长王贻芳的逐一反驳,后者正大力推动在中国建造超级对撞机的项目。随后王贻芳的论述,又遭到了曾参与美国超导超级对撞机(SSC)项目的哈佛大学物理学博士王孟源的反驳。

几个回合的公开辩论,让正在预研中的环形正负电子对撞机(CEPC)及更长远的质子对撞机(SppC)陷入争论的漩涡中。

昂贵的工程

科幻小说《三体》中,三体人的智能机器“智子”通过大型粒子对撞机的实验出现数据随机化,完全抹杀了物理进步的可能性。很多科学家难以在现有理论体系找到一个自洽的结果,最终在压力下自杀。直接导致了人类物理知识无法进步,使人类在与三体人的战争中不堪一击。

尽管小说中把对撞机对物理学科进步的贡献作了些夸张,但对撞机成为推动物理学发展的“利器”已经无需再做证明。

二十世纪被誉为物理学的“黄金世纪”,正依赖于高能物理学理论与实验的蓬勃发展。相对论和量子力学相继诞生,从理论上有效解释了微观世界在高能环境中现象。

从原理上看,对撞机通过提高粒子运动的速度,获得高能量的粒子,对另一个粒子进行撞击。和宏观世界中的物体之间大力撞击一样,微观粒子也将会被撞击成许多小碎片——可能产生出新的粒子,也可能会造成两者的相互作用,进而与探测器中的物质发生反应。

这样,科学家们就可以通过比较撞击前后各种粒子的运动状态,推断出新粒子的性质。

同时,对撞机还能够从微观尺度上模拟宇宙大爆炸初期的形态,探索夸克、暗物质与反物质、引力等物理学基本问题的本质。

上世纪五十年代初,提高粒子的速度成为实验物理学家亟待解决的关键问题。

中国粒子加速器之父谢家麟在其著作《加速器与科技创新》中写道:“在解决了原理问题后,提高能量受到了经济上的限制。”随着能量的提高,加速器中使用的磁铁重量和造价急剧上升。同时,由于横向聚焦力不够,加速器中的真空盒尺寸必须很大,造成磁铁的磁极间隙大,依然需要很重的磁铁。

1954年,美国劳伦斯国家实验室建成一台6.2亿电子伏特(GeV)能量的同步加速器,磁铁的总重量高达1万吨。

从一开始,加速器建造便是一项昂贵的工程。

与此同时,理论物理学家也在原理上开始不断探索。美国科学家柯隆(E.D. Courant)等人于1952年发表了“强聚焦原理”的论文。论文中写道,根据这一原理建造强聚焦加速器可使真空盒尺寸和磁铁的造价大大降低。

高能物理界普遍认为,这一原理上的创新是加速器发展史上的一次革命。此后建造的加速器中则普遍采用了强聚焦原理。1953年建成的美国布鲁克海文国家实验室(BNL)质子同步加速器“COSMOTRON”,能量达到33GeV磁铁总重量只有4000吨。

在科学家对加速器高能量孜孜不倦的追求中,对撞机诞生了——如果采取两束加速粒子对撞的方式,可以使加速的粒子能量充分用于高能反应或新粒子的产生。

1960年,意大利科学家陶歇克(B.Touschek)首次提出了对撞机的新原理,并在意大利的Frascati国家实验室建成了直径约1米的AdA对撞机。

据谢家麟总结,截至2000年前后,自世界上建造第一台加速器以来,七十多年中加速器的能量大致提高了9个数量级,每单位能量的造价降低了约4个数量级。“如此惊人的发展速度在所有的科学领域都是少见的!”他评价道。

LHC物有所值

上世纪七十年代,“标准模型”理论逐渐丰满,建造起物理学的大厦。物理学家认为,自然界具有四种基本的力,包括强力、弱力、电磁力和引力。广义相对论能够描述引力,而标准模型理论则可以描述强力、弱力、电磁力三种基本力及基本粒子,能够很好地解释基本粒子的特性和相互作用。

根据中科院高能物理所官方网站提供的资料,标准模型理论研究肇始于科学家对杨振宁等人提出的“规范场理论”(也被称为“杨-米尔斯理论”),与实验观测不符。在规范场理论中,“对称性”禁止了一种被称为“规范玻色子”的粒子带有质量。如果不解决理论和实验之间的矛盾,物理学在这一领域的研究就失去了基础。

丘成桐曾对“规范场理论”给予极高的评价,他(杨振宁)影响最大的工作莫过于把规范场理论推广至“非交换”的情况,到七十年代完成的高能物理标准模型的建立,则依赖非交换的规范场理论。

不仅如此,2003年,在欧洲核子中心(CERN)召开的一次纪念会上,理论物理学家史蒂芬·温伯格(Steven Weinberg)也对“规范场理论”进行了高度赞扬:“这是一个优美的理论,正是让粒子理论学家们从心底里感到高兴的东西。”

回顾历史,六十年以来,在高能对撞机上每一次得出的重要结果,都能震撼人心。丘成桐看到,这些实验背后的基础,都用到了这一理论,“每一次突破后,我们对杨先生的学问更加佩服”。

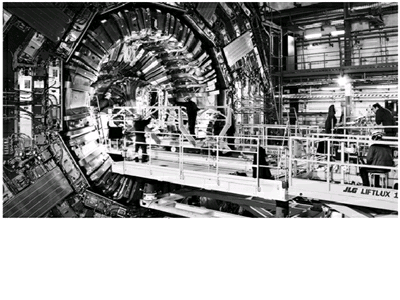

对于高能物理而言,2008年是一个里程碑。人们已经期待了二十多年时间的大型强子对撞机(LHC)终于在CERN落成——这是世界上最大的机器,能量高达14万亿电子伏(TeV),数百万计的粒子在全长26.659公里的环形隧道中以接近光速的速度狂飙;两束粒子发生碰撞的地点温度达到太阳中心温度的10万倍,而超流体氦冷却技术将加速腔内的温度降至接近绝对零度。

超现实的规模和技术意味着巨大的开销。为了尽可能地节省经费,LHC首先利用了CERN原来已有正负电子对撞机(LEP)现成的隧道,节省了大笔隧道的建造费用。根据CERN提供的官方资料,包括人力和材料在内的对撞机本身的总费用,高达60.3亿瑞士法郎,相当于当时的人民币约410亿。

另外,两个巨大的探测器超环面仪器(ATLAS)和紧凑渺子线圈(CMS)仅材料费用就分别为5.4亿瑞士法郎和5亿瑞士法郎,相当于人民币约37亿、34亿元。两个中型探测器大型离子对撞机(ALICE)和底夸克探测器(LHCb)分别为1.14亿瑞士法郎、0.75亿瑞士法郎,相当于人民币约7.8亿、5.1亿。

尽管欧洲人省了又省,但LHC的花销仍然是一笔天文数字。寻求国际合作成为LHC筹集经费的重要途径,34个国家超过2000位物理学家所属的大学和研究机构都参与了LHC的建造。

中国也不例外。时任科技部基础司司长张先恩在2009年1月的《中国基础科学》杂志上发表特稿,称“中国科学家参与了LHC全部4个大型探测器实验的合作,出色完成了所承担的探测器部件研制、建造与安装工作,取得了数据分析的入场券”。当然,这些项目得到了来自中国科学院、国家自然科学基金委、教育部及科技部的资金支持。

LHC进行了高能对撞、迷你爆炸等实验,其中最知名的莫过于找到希格斯粒子。标准模型理论将粒子分成费米子和玻色子两大类,共预言了61个基本粒子。其中,当1995年美国费米实验室的万亿电子伏特加速器“Tevatron”发现了顶夸克之后,最后一个基本粒子“希格斯粒子”(Higgs boson)迟迟未在实验中现身,成为标准模型是否成立面临的最大挑战。

2011年12月13日、2012年7月4日、2012年7月31日,CERN多次公布实验数据,表明希格斯玻色子存在的“迹象”。2013年,CERN宣布,之前的种种“迹象”被确认,他们找到的新粒子确实是希格斯玻色子。曾预测希格斯玻色子存在的比利时理论物理学家弗朗索瓦·恩格勒和英国理论物理学家彼得·希格斯分享了当年的诺贝尔物理学奖。

至此,在长达半个世纪理论与实验的发展后,标准模型随着希格斯玻色子的发现而最终得到了验证。许多理论物理学家认为,当年花在LHC上的钱也算值了。

“中国计划”的争议

找到希格斯玻色子之后,物理学还能干什么?

2012年9月,中国科学家提出建造下一代环形正负电子对撞机(CEPC)并适时改造为高能质子对撞机(SppC)的方案,分别将精确测量希格斯粒子、深入研究对称性自发破缺机制以及寻找超出标准模型的新粒子、理解宇宙中暗物质和暗能量的本质作为科学目标。

根据2015年初完成的《CEPC初步概念设计报告》,这一项目计划建设周长50-100公里、能量250GeV的环形正负电子对撞机,加上比LHC能量高7倍的质子对撞机,CEPC-SppC听上去比当初的LHC更加激动人心。正如诺贝尔物理学奖得主大卫·格罗斯(David Gross)所言,这是“中国的伟大加速器”,“和万里长城一样引人瞩目”。

毋庸置疑,它也将是一项更加昂贵的工程。王贻芳在反驳杨振宁意见一文中提到,CEPC第一步建造阶段,造价约为400亿人民币,第二步建造SPPC阶段造价在1000亿人民币以内。“如果减去国际贡献约30%,中国政府在两个阶段出资分别为300亿人民币和700亿人民币。”

而支持者丘成桐的意见是强子对撞机不仅会使中国成为粒子物理学的新中心,项目建成后,至少还会有五六千名各国一流科学家为做实验举家迁往中国,且长期居住。他认为,这对中国的科技水平有极大的促进作用。除此之外,强子对撞机有利于增强民族自豪感,也是中国的民族尊严得到体现的表现。

归根结底,这一项目的性价比成为此次争论的焦点。

首先,杨振宁对用超大对撞机找超出标准模型的“超对称粒子”表示悲观,认为超对称粒子的存在“只是一个猜想”,没有任何实验根据。他质疑了中国科学家SppC科学目标的可行性。

关于CEPC的“精确测量”的科学目标,曾参与法国巴黎直线对撞机项目的中科院高能物理所副研究员阮曼奇表示,以LHC为代表的质子对撞机能产生更高的对撞能量,但巨大的“噪声”让其精度受限。而正负电子对撞机的特点则恰恰相反,在精细测量上拥有不可替代的优势。“这两种对撞机之间一般具有良好的互补性。”阮曼奇近期撰文称,“在希格斯粒子测量方面尤为如此。”

不过,史蒂芬·温伯格(Steven Weinberg)的博士生王孟源认为,升级后的LHC和日本正在修建的ILC已经能够承担这一科学目标。但迄今尚未有其他的高能物理学家详细阐述这一点。

英国牛津大学实验物理学家伊恩·希普西告诉南方周末,就在十年前,中国粒子物理学家对修建这样一座大型机器还有所犹豫。“但在北京正负电子对撞机和大亚湾中微子实验取得的屡次成功中,特别是2012年发现了中微子第三种变化,”伊恩表示,“中国科学家应该对建造这台新机器报以极大的信心。”

更大的争议集中在经费上。

2013年6月12日至14日,以讨论科学前沿问题为主的香山科学会议召开了一次与“下一代高能正负电子对撞机”密切相关的讨论会。中科院高能物理所所长王贻芳在会议中非常赞成CEPC-SppC项目。他表示:“特别是未来的质子对撞机,将使我国的粒子物理远超国际上任何其他国家。”当时就有专家提出,环形对撞机技术尚不成熟、造价高,“三百亿的项目国家不一定能批准”。

杨振宁认为,高能所建议的超大对撞机预算不可能少于200亿美元。他还以美国建造超导超级对撞机(SSC)的失败经验作为案例,称“造大对撞机是进无底洞”。1989年,美国开始建造当时世界最大的对撞机,预算开始预估为30亿美元,后来数次增加,达到80亿美元。1993年,尽管带着遗憾和痛苦,美国国会还是终止了这一计划。

温伯格是这一计划的力推者。声称了解SSC评审情况的温伯格的博士生王孟源表示,这是因为SSC的预算被温伯格低报了。“原本预算是44亿美元,1993年被裁的时候总进度不到20%,隧道挖了不到三分之一,预算已经涨到120亿美元了。”王孟源在最近反驳王贻芳的文章中写道。

2016年6月2日,中国物理学会高能物理分委会扩大会议集中讨论了“十三五”发改委“先进加速器验证装置”项目申请,决定为CEPC申请“十三五”发改委项目,资金约为8亿元人民币。不过,该项目因一票之差未能进入下一轮评审,失去了未来五年来自发改委的经费支持。

而科技部则在十几天后初步批准3600万人民币用于CEPC探测器和加速器部分关键技术的预研。

这些迹象都表明,无论科学家的呼声多高,CEPC-SppC项目的性价比是当前能够获得中国政府资助的关键。

稍纵即逝的“窗口”

中国高能物理学家还有一个重要的理由——当前,在激烈的国际竞争中,建造大型对撞机的时间“窗口”正在显现。王贻芳曾表示,一旦用CEPC-SppC占领世界物理制高点,中国高能物理将由此打开一个全新的局面,站到世界最前列。

据南方周末了解,中国在高能物理领域的主要竞争对手包括日本和欧洲,即ILC和升级后的LHC。据《自然》(Nature)杂志报道,2016年,日本文部科学省会就是否在国内开展ILC项目作出表态。如果批准通过,实验将于2030年启动。

但是,为文部科学省提供顾问服务的日本专家小组2015年却表示,研究希格斯粒子和顶夸克的机会本身不构成建造ILC的充足理由,日本将等到2018年LHC首次最大能量运行后再作决定。

高达100亿美元的预算和同样有争议的科学目标,也成为ILC迟迟未获批准的原因。日本高能加速器研究机构总干事Masanori Yamauchi透露,一个由日本文部科学省和美国能源部组成的联合小组正在讨论如何降低ILC的开支。“开支还可以减少大约15%。”他说。

欧洲核子中心(CERN)已经开始组织对未来环形对撞机的设计研究,有意建造周长为100公里的环形对撞机,其能量将达到LHC的7倍多,是CEPC的有力竞争对手。不过,在2030年之前,CERN都会将主要精力放在提高LHC的质子束密度而非增强能量。

在中国高能物理学家看来,上述两种情况恰恰为中国提供了建造超级对撞机的最好时机。“这个机遇期的时间窗口只有10年,失去这个机会,下一次就不知道什么时候了。”王贻芳称。