是缓慢的卷轴,是松弛的呼吸

2016-09-15

南方周末记者 王寅

发自上海

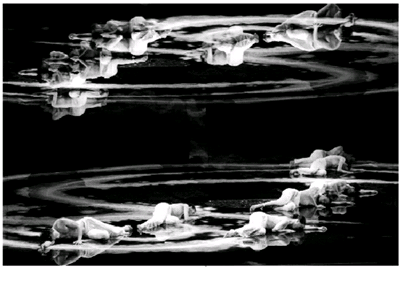

极简的舞台,只有镜子、明月、流水和巴赫。在水中舞蹈的白衣舞者,映照在镜中和水面上,他们互相缠绕的身影在弯曲重叠的空间里莫分彼此,最后,舞者卧倒在水中,舞蹈停止了,音乐也停止了,空气中只剩下潺潺的流水声和听不见的呼吸。

“巴赫的奏鸣曲和林怀民的太极彼此融合,仿佛百年来就等待这场相逢。”《国际芭蕾杂志》如此评价云门舞集的《水月》。

创作于1998年的《水月》是林怀民的代表作品,被誉为“二十世纪当代舞蹈的里程碑”,《水月》已经在世界各地演出164场,也曾多次在大陆巡演,南方周末记者先后看过四次《水月》,每一次都有新的感受。

在上海东方艺术中心《水月》的演后谈上,林怀民分享《水月》的创作经历,风趣生动,就像在讲述一出刚刚创作完成的新作品。

“《水月》是联想+联想+联想的产物。”林怀民如是说。最初是为了拓展舞者的身体,用导引训练,才排了这部作品,渐渐用到了巴赫的大提琴,有了镜子,有了水,有了空灵的舞台。《水月》中的水和镜子来自林怀民的忽发奇想,这些天马行空的奇思妙想给舞美的实现带来了挑战,也激发了更多的创造力,实现了无比美丽的舞台呈现。云门的另一部佳作《流浪者之歌》在舞台上用到的稻米足足有三吨半,《水月》舞台上的水有三吨之多,这些经过精心测量水温的水流到舞台上的时候,温度恰好和舞者的体温相吻合。

“我在编舞的时候,是莫名其妙的,是一路在发现说,要有这个水,有这个倒影,舞者们也很有趣,他们跳哪一个舞,应该怎么暖身,那是事后知道的。”这种开阔、自由和百无禁忌无疑是艺术家最好的创作状态。

在巴赫的音乐中,舞者们用柔软的身体完成了与大提琴的对话,他们在舞台上,绵绵不绝地内观自省,向内对抗,在与自己身体对话,这部有着浓郁东方哲学意味的作品又何尝不是林怀民对自己创作的一次深度内观呢?正如蒋勋所评论的那样:“在90年代的最后,林怀民似乎回到了自己,放下了背负很久的‘使命感,以更自由的方式找到美的可能。”

《水月》十八年,当年创舞的舞者从青年变成了中年,林怀民介绍说:台上有不同资历的演员,有三四位在十八年前就创了这个角色,周章佞小姐上周在北京演完了之后,我们为她切蛋糕,她四十八岁。

林怀民还透露,在2016年11月在台北云门新剧场演出之后,《水月》什么时候再演就不知道了。云门这部“永久的舞蹈”也已经到了封箱的时候了吗?

——您如何在舞蹈中安顿生命,或者说,舞蹈给您带来些什么?

林怀民:《金刚经》里说:一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。我想演员的动作发生的时候,它就像是那个真正唯一拥有的奇妙的当下,我们好像是在编导梦想的人。

——您有一篇文章写,从印度回来以后,您的人生发生了一些变化?

林怀民:我到印度的时候,是一个很急躁的人,我在美国一切都要讲效率,比如准时开会,到了印度很不适应,因为飞机会晚四五个小时,火车慢的时候会晚到十八个小时,我跟我自己说别急,飞机总会来的。忽然间你可以释放你的急躁,忽然间你就有了新的哲学。我在印度安顿下来的时候,我开始看到老人家、小孩子在那边很天真地笑,牛在走来走去,好像时间就在等我,从那个时候开始,我就觉得可以慢一点了,我可以安静一点了。火车很慢,这个没有办法,慢一点可以看到很多细节,看到不同的东西。《水月》的意境,我想也在诠释佛经,时间的流动完成在我们主观的意念里面,完成在这个舞里面。

你看舞者从那边一直走到右边,不断地走,我在编舞的时候就想,我可不可以像我们的书法或者山水画,它是一个卷轴,西方的绘画不管多大,就是一个框定死在那儿,你慢慢在那儿看,你可以不用动。卷轴不一样,你自己要参加,你要把它拉开一点,看一点,再看一点,这里面有时间的历程,这让我找到一种新的编舞原则。至于大家怎么想,怎么看这个舞,每一个人都可以发挥自己的想象,每一个人可以发展自己的故事,任何一个故事的诠释都是对的,因为你的感觉是最真实最重要的,而不是我在想什么。

——您一路带着《水月》走到今天,最初的故事是怎样的?

林怀民:我那个时候在做什么并不知道,我是完全没有剧本的,你好像闻到遥远的芬芳,你就只好进入丛林去找路,你看到的树,看到的水,看到的动物……每一次开始的时候都茫茫然的。慢慢有了动作的方向,有了音乐的可能。

在慕尼黑上街的时候,看到一条街的二楼一排的镜子,斜斜地照映着广场上的人,我跟同行的舞美走在一起,我说,这一整条街一排镜子斜斜地照在马路上,我们看到了自己。我一时兴起:我们这个新的戏可以用镜子吗?他们说这很简单,只要贴上一种特殊的纸,就会有镜子的效果。那天晚上,洗澡洗了一半,我又冲了出去,我问舞美:舞台上可以有水吗?他们说这个难一点,但是可以做得到。好!这个戏就叫《水月》,镜花水月毕竟总成空。随便一想的结果是,我们每天烧三吨的水,在演出前烧到五十度,演出开始以后,水会慢慢凉下来,水要流动到舞台上的时候,大概是四十度,因为舞者跳到这个时候毛孔全开了,水太凉,立刻就会生病,所以水的温度要保持住,我们算好时间,烧到五十度然后开演,因为每一个地方温度不一样,每次都要量水温,量过以后,水经过水管出来,刚好就是舞者的体温。三吨的水回收循环重新变成热水。有了这些限制和方向,就开始编这个舞了。

——可以分享一下太极拳的肢体语言跟《水月》之间的关系吗?

林怀民:这个舞的有趣在于它的舞蹈语言,西方的舞评说:全世界从古至今没有这么在台上跳舞的。事实上,这个舞跟佛经没有关系,跟导引最有关系。1990年代的时候,云门有现代舞的训练、芭蕾舞的训练以及京剧综合的训练,我想回到最根本的东西就是呼吸,我就请了八十岁的老先生来教我们的舞者做导引。导引就是吐纳,身体下沉,从里面来带动你的身体,所有的动作都是八字旋转的,就像书法一样。

这跟西方不一样,西方不管是现代舞还是芭蕾,讲的是直线,我们的舞者是从西方舞蹈系统里面练出来,他们从小受的训练就是要蹦得高、跑得快、转很多圈。所以这个舞蹈对舞者是一个很大的挑战。你如果今天坐在前排,你会发现,舞者没有在看观众,他的眼睛是内观的,他是在跟他的身体对话,也因此他把观众吸引到了舞台上来,变成了一个特殊的剧场体验,这个舞蹈是从动作语言开始研发出来的,导引其实只是站在原地,并不移动,我们把导引拿来用在舞蹈上。

芭蕾舞是用你的头脑来命令你的身体做这个事情,绷紧着来做完成动作,我们完全相反,不管拳术、导引还是书法,所有的老师都讲要松,舞者做久了以后,就是你的心、你的意、你的安静、还有呼吸,被开发出来以后,大家很享受这个事情。

——《水月》为什么用到巴赫的音乐?为什么是巴赫的《无伴奏大提琴组曲》?

林怀民:用巴赫这样圣洁的伟大的经典音乐,我自己都害怕,因为经典都适合来听,不适合来跳舞,因为这些音乐大家都很熟了,已经有了很多很多层的诠释。巴赫的这个组曲很长,我只挑了适合我的舞的部分。巴赫的无伴奏大提琴组曲有很多不同的演奏家演奏过,我用的音乐是米沙·麦斯基的版本。这个音乐是巴赫时代的音乐,每一个都是舞曲,米沙·麦斯基的音乐很显然不适合跳那些舞,它比一般的诠释更夸张,线条拉得更长更重,更接近浪漫派,对我来讲非常好,舞者正好可以慢慢地蹲下来,手可以一直延伸过去,所以我选择了这个音乐。

我一直很害怕,巴赫最有名的曲子,我就觉得应该把音乐拿掉,用上喜多郎或者别的音乐,可是我已经有了巴赫的大提琴组曲的音乐结构,最后还是没有拿掉。很凑巧,这个舞的海外首演是在柏林的德意志歌剧院,我吓死了,手心全是汗——在德国演巴赫,就像进了罗马斗兽场,他们的舞评家问我:你为什么要用巴赫?我说:巴赫先生在我家的起居室已经住了二十多年了。首演结束,鼓掌20分钟,舞评也非常地好。第二场马友友也来了,演完之后,他跑到休息室欢呼:Bravo!Bravo!