基于Mannich反应的水溶性芳伯胺染料对蚕丝染色及性能研究

2016-09-15范素菊汪仁良高怀庆崔志华1陈维国

范素菊,欧 其,汪仁良,高怀庆,崔志华1,,陈维国

(1.浙江理工大学, a.生态染整技术教育部工程研究中心;b.先进纺织材料与制备技术教育部重点实验室,杭州 310018;2.浙江龙盛集团股份有限公司,浙江上虞 312368)

基于Mannich反应的水溶性芳伯胺染料对蚕丝染色及性能研究

范素菊1a,欧其2,汪仁良2,高怀庆2,崔志华1,2,陈维国1b

(1.浙江理工大学, a.生态染整技术教育部工程研究中心;b.先进纺织材料与制备技术教育部重点实验室,杭州 310018;2.浙江龙盛集团股份有限公司,浙江上虞 312368)

以邻、间、对硝基苯胺为重氮组分,1-(4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮为偶合组分,采用偶合、还原反应分别合成结构相近但氨基位置不同的3种水溶性芳伯胺染料D1、D2、D3,利用质谱、红外光谱、核磁氢谱及紫外-可见光谱等手段对染料结构进行验证。将染料D1、D2、D3分别通过常规酸性染料染色法、无醛低温染色法和Mannich反应染色法上染蚕丝织物,分别测定染色蚕丝织物剥色前后的K/S曲线,对比染色蚕丝织物的色深及各项色牢度。结果表明:采用Mannich反应染色法,D1无法上染蚕丝织物,D2、D3能够上染蚕丝织物;与常规酸性染料染色法相比,D2、D3采用Mannich反应染色法获得的色深更高,耐水洗和耐摩擦牢度更好。

蚕丝; 芳伯胺染料; Mannich反应;水溶性染料; 色牢度

0 引 言

蚕丝是一种性能优异的蛋白质纤维,其质地细腻,手感柔软,具有良好的透气性能,在人类的日常生活中有着广泛的应用。蚕丝织物虽然可用直接染料、酸性染料、活性染料和金属络合染料进行染色,但这些染色方法各有不足。直接染料和酸性染料上染的蚕丝织物耐洗色牢度差。活性染料和金属络合染料染色的织物耐水洗牢度较好,但活性染料在固色工序中容易水解,产生大量有色废水,难以处理;金属络合染料染色织物及染色残液中会残存大量的重金属离子,对人体健康和环境造成危害。因此,探究一种环境友好并且色牢度优异的染色方法对于蚕丝纤维的应用发展具有一定的现实意义。

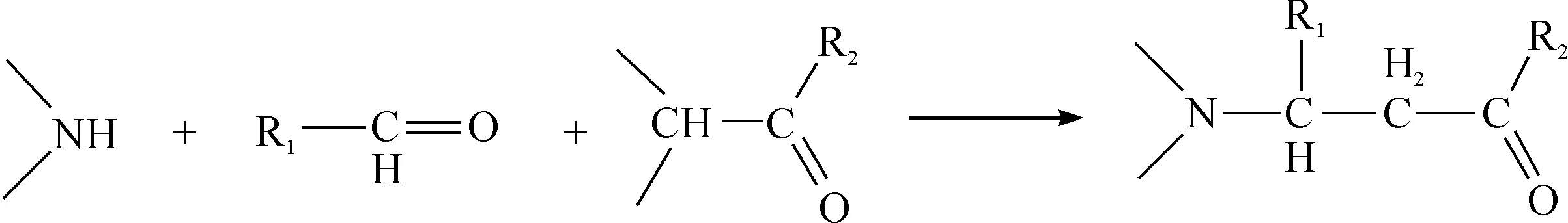

Mannich反应是含有活泼氢的化合物(酸组分)在醛类物质(醛组分)的参与下与二级胺或氨(胺组分)发生缩合,生成β-氨基化合物(Mannich碱)的有机化学反应(见图1),也被称作氨甲基化反应。目前,Mannich反应在药物中间体及生物碱的合成中具有广泛的应用价值[1]。

图1 Mannich反应机理

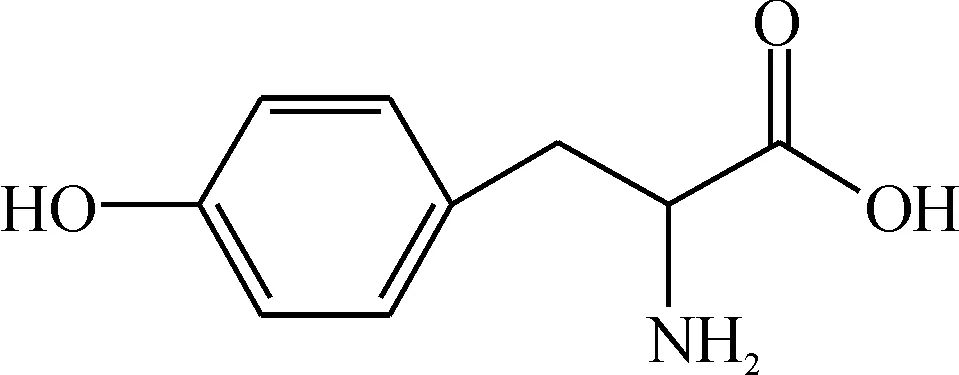

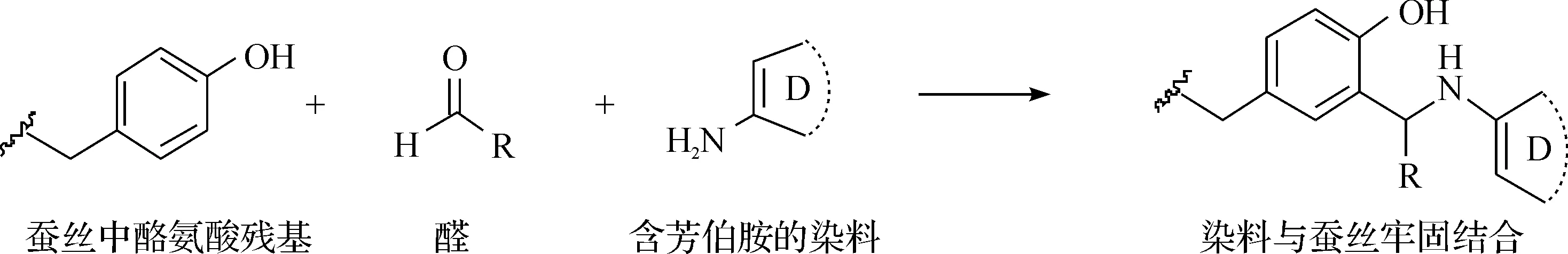

本课题组研究发现,Mannich 反应在染整领域同样具有良好的应用前景。众所周知,蚕丝属于蛋白质纤维,是由18种α-氨基酸按照一定次序组成的蛋白质链状大分子聚集体,而酪氨酸是仅有的一种结构中存在苯酚侧基结构[2]的氨基酸(见图2)。由于酪氨酸苯酚结构中羟基邻位具有较高的电子云密度,可以与亲电试剂发生取代反应,因此可以借鉴Mannich反应原理,利用醛类物质(醛组分)的桥接作用将酪氨酸残基(酸组分)和芳伯胺染料(胺组分)通过共价键相连,实现对蚕丝纤维的Mannich反应染色,其反应方程式如图3所示[3]。

图2 酪氨酸分子结构

图3 芳伯胺染料对蚕丝的Mannich反应染色法反应通式

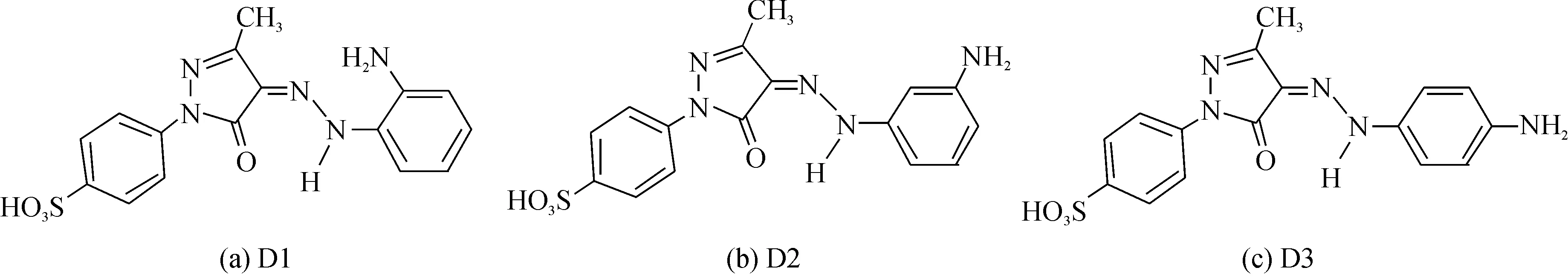

Mannich反应染色法不同于常规酸性染料染色法,染料和蚕丝之间以—C—N—共价键结合,可以有效改善蚕丝织物的耐湿处理牢度。本课题组曾以对硝基苯胺为原料经过一系列反应合成了芳伯胺橙色染料D3(见图4),分别采用Mannich反应染色法和常规酸性染料染色法上染蚕丝,研究发现,在相同的染色条件下Mannich反应染色法获得的染色蚕丝织物色深、色牢度更高[4]。

图4 合成目标染料的结构式

为了深入研究Mannich反应染色法中芳伯胺染料结构与染色性能之间的关系,本文选用硝基苯胺为原料,与盐酸和亚硝酸钠反应得到重氮盐,再与1-(4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮偶合生成含有硝基的酸性染料,之后将硝基还原为氨基[5]得到芳伯胺染料。其中硝基苯胺选用邻、间、对硝基苯胺,分别合成水溶性芳伯胺染料D1、D2、D3(见图4)。染料D1、D2、D3结构相近,仅伯氨基位置不同,分别位于偶氮键的邻位、间位和对位处。将D1、D2、D3分别利用常规酸性染料染色法、无醛低温染色法和Mannich反应染色法上染蚕丝织物,测定并对比色深、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度等染色性能,分析染料结构对Mannich 染色效果的影响。

1 实验部分

1.1实验材料与仪器

织物:11205电力纺练白坯 (40 g/m2)。

化学试剂:邻硝基苯胺、间硝基苯胺、对硝基苯胺、盐酸、亚硝酸钠、尿素、无水碳酸钠、九水硫化钠、无水硫酸钠、甲醛水溶液(37.0%~40.0%)、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、1-(4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮,以上均为市售分析纯。

仪器:LCQ-Fleet离子肼质谱仪(美国Thermo公司)、UV-2550紫外可见分光光度计(日本岛津公司)、 US560-02振荡染色机(佛山市容桂瑞邦机电设备厂)、 DATACOLOR600测色配色仪(广州市艾比锡科技有限公司)、耐摩擦牢度测试仪(东莞市东城百飞检测仪器制品厂)。

1.2染料的合成与表征

芳伯胺染料合成反应方程式如图5所示。

芳胺重氮化反应:250 mL的三口瓶中加入40 mL H2O,16 mL HCl,0.07 mol邻硝基苯胺(间硝基苯胺、对硝基苯胺同理)(9.66 g),75 ℃加热至溶解,冷却至0~5 ℃,将15 mL亚硝酸钠水溶液(含5.1 g NaNO2)在15 min左右滴入烧瓶中,反应30 min。反应结束,加尿素至反应液不再使淀粉-碘化钾试纸变蓝[6]。将反应得到的重氮组分放置冰水混合物中保存备用。

偶合反应:取0.07 mol 1-(4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮(17.78 g),3 g NaOH于200 mL水中,溶解过滤,取出一定量的滤液备用,在搅拌条件下向盛有偶合组分的烧杯中滴加重氮组分,过程控制温度在0~5 ℃,pH 8左右,渗圈法检测滴加过程,滴加完毕后继续反应2 h,向反应液中加入HCl溶液酸析至pH 4左右,用玻璃棒蘸取上述溶液滴于定性滤纸上,采用渗圈法检测产物的析出情况,待全部析出后,抽滤干燥。

图5 芳伯胺染料的合成路线

硝基还原反应:100 mL的三口烧瓶中加入30 mL H2O,0.01 mol上述干燥得到的偶合产物(4.03 g),恒温至75 ℃。称取Na2S·9H2O(4.8 g),NaHCO3(1.68 g)溶于H2O(25 mL),以0.5 mL/min左右的速率滴入反应烧瓶中,滴加完毕后持续反应4h,冷却至室温,用冰醋酸酸析至产物析出,同样采用渗圈法检测染料的析出情况,待析出完全后,进行抽滤并真空干燥。

利用离子肼质谱、傅里叶变换红外光谱、核磁共振氢谱对合成的3种染料D1、D2、D3的结构进行验征,并采用紫外可见分光光度仪测定3只染料的最大吸收波长。

染料D1:总收率:84%。MS(ESI,负模式):m/z 372.18[M-H]-。IR(ATR/cm-1):3385 (NH2),2922(CH3),1638 (C=O),1537,1486 (Ar-H),1164,1028 (SO3H)。1H NMR(400MHz,DMSO-d6):δ7.94(d,2H,Ar-H),7.65(d,2H,Ar-H),7.20(s,1H,Ar-H),7.02(s,1H,Ar-H),6.91(s,1H,Ar-H),6.78(s,1H,Ar-H),5.35(s,2H,NH2),2.32(s,3H,CH3)。

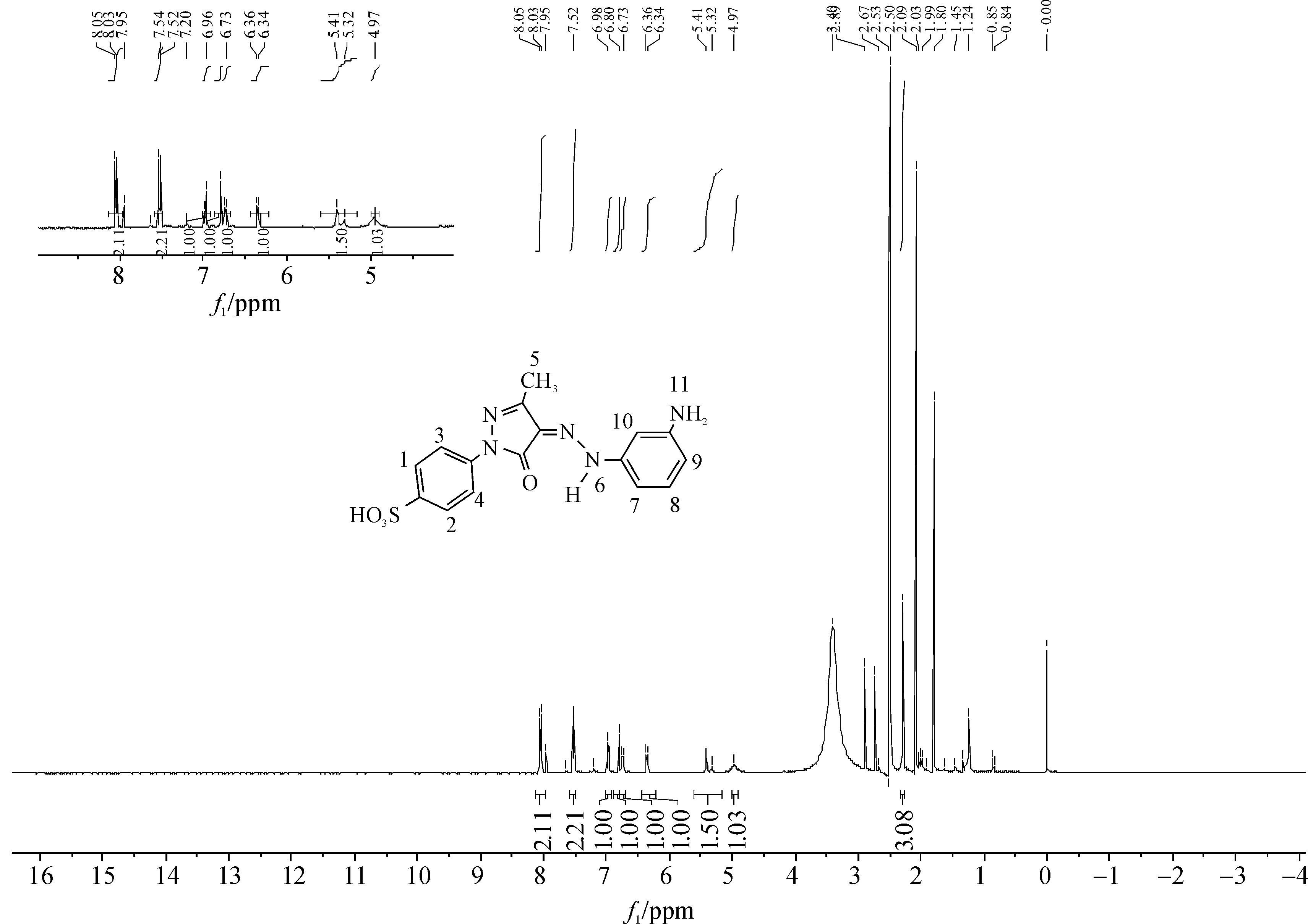

染料D2:总收率:77%。MS(ESI,负模式):m/z 372.15[M-H]-。IR(ATR/cm-1):3385 (NH2),2922(CH3),1644 (C=O),1542,1492 (Ar-H),1158,1033 (SO3H)。1H NMR(400MHz,DMSO-d6):δ8.03(d,2H,Ar-H),7.53(d,2H,Ar-H),6.98(t,1H,Ar-H),6.80(d,1H,Ar-H),6.75(d,1H,Ar-H),6.35(d,1H,Ar-H),5.41(s,2H,NH2),4.97(s,1H,C=N-NH),2.29(s,3H,CH3)。

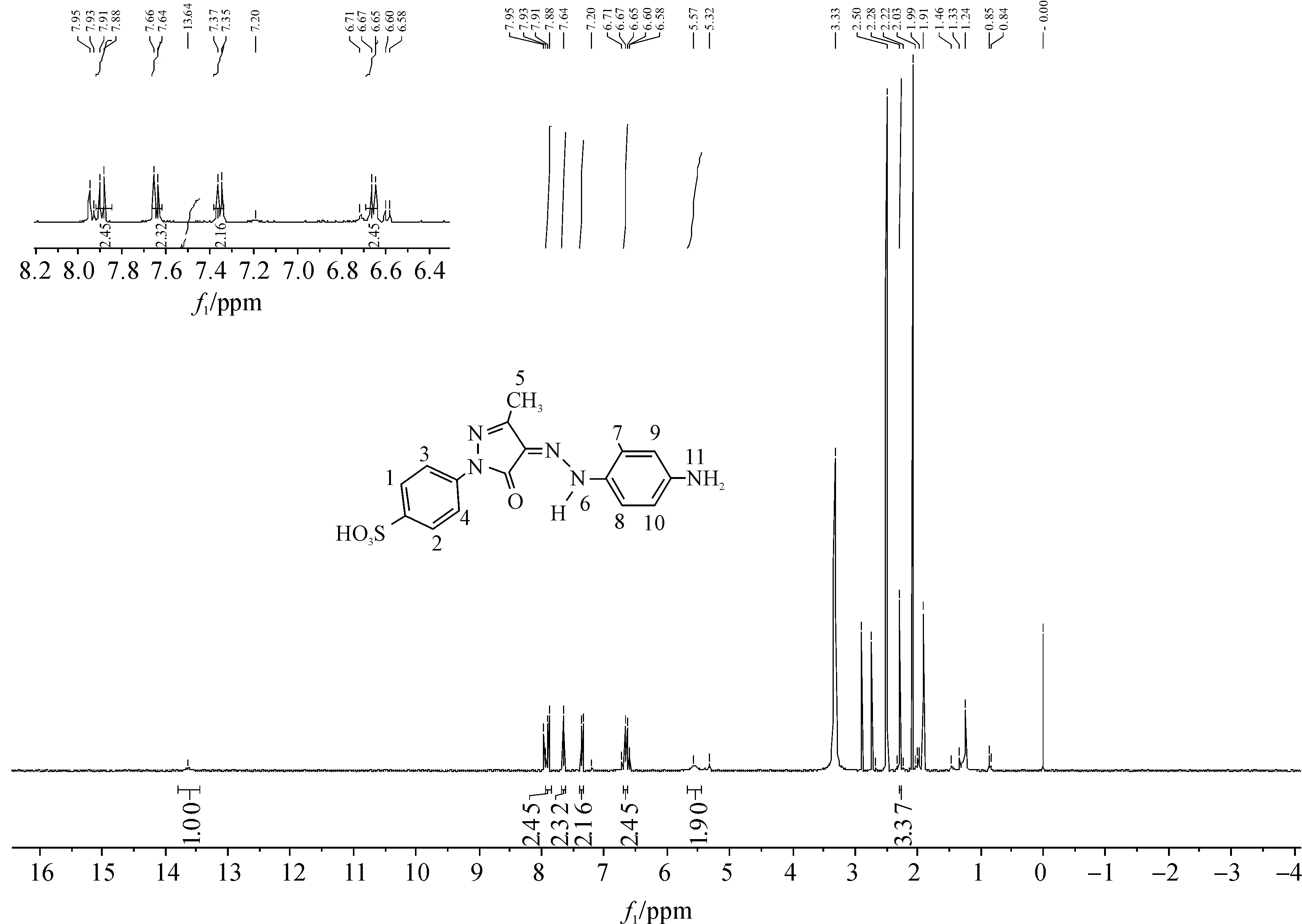

染料D3:总收率:43%。MS(ESI,负模式):m/z 372.16[M-H]-。IR(ATR/cm-1):3388 (NH2),2918(CH3),1641 (C=O),1545,1489 (Ar-H),1161,1032 (SO3H)。1H NMR(400MHz,DMSO-d6):δ13.64(s,1H,C=N-NH),7.80(d,2H,Ar-H),7.65(d,2H,Ar-H),7.36(d,2H,Ar-H),6.65(d,2H,Ar-H),5.57(s,2H,NH2),2.28(s,3H,CH3)。

1.3摩尔消光系数

摩尔消光系数是指浓度为1 mol/L时的吸光系数,根据朗伯—比尔定律可知吸光度A与摩尔消光系数ε之间存在等量关系,即:A=εbc,其中:b为测试所用比色皿的厚度,c为测试溶液的浓度。本实验所测试D1、D2、D3的染液浓度均为1.0×10-4mol/L,比色皿厚度为1 cm。

1.4染色工艺及后处理实验

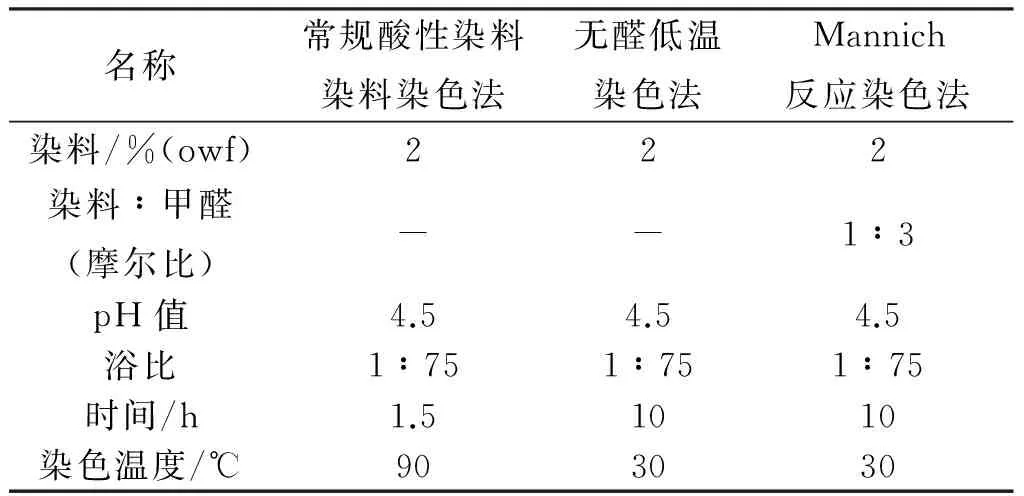

D1、D2、D3、酸性黄4 4种染料上染蚕丝,分别按常规酸性染料染色法、无醛低温染色法、Mannich反应染色法染色,具体的染色工艺见表1。

表1 D1、D2、D3、酸性黄4不同方法上染蚕丝的染色工艺

皂洗工艺:蚕丝织物皂洗条件:5 g/L 皂片,60 ℃下皂洗30 min。

1.5剥色工艺

N,N—二甲基甲酰胺(DMF)是一种溶解性极强的非质子性极性溶剂,可以溶解大部分有机物。染料和蚕丝之间的离子键在DMF中容易发生解离,但DMF不会破坏共价键[7]。本课题组通过染色蚕丝织物经DMF剥色的方法来检测Mannich反应染色法中染料和蚕丝之间的结合方式。其中剥色温度为70 ℃,剥色时间30 min,剥色浴比1∶75。

1.6性能测试

1.6.1耐洗色牢度测试

按照GB/T 3921—2008《纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度》测试。

1.6.2耐摩擦色牢度测试

按照GB/T 3920—2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》测试。

2 结果与讨论

2.1合成染料的紫外-可见光谱分析

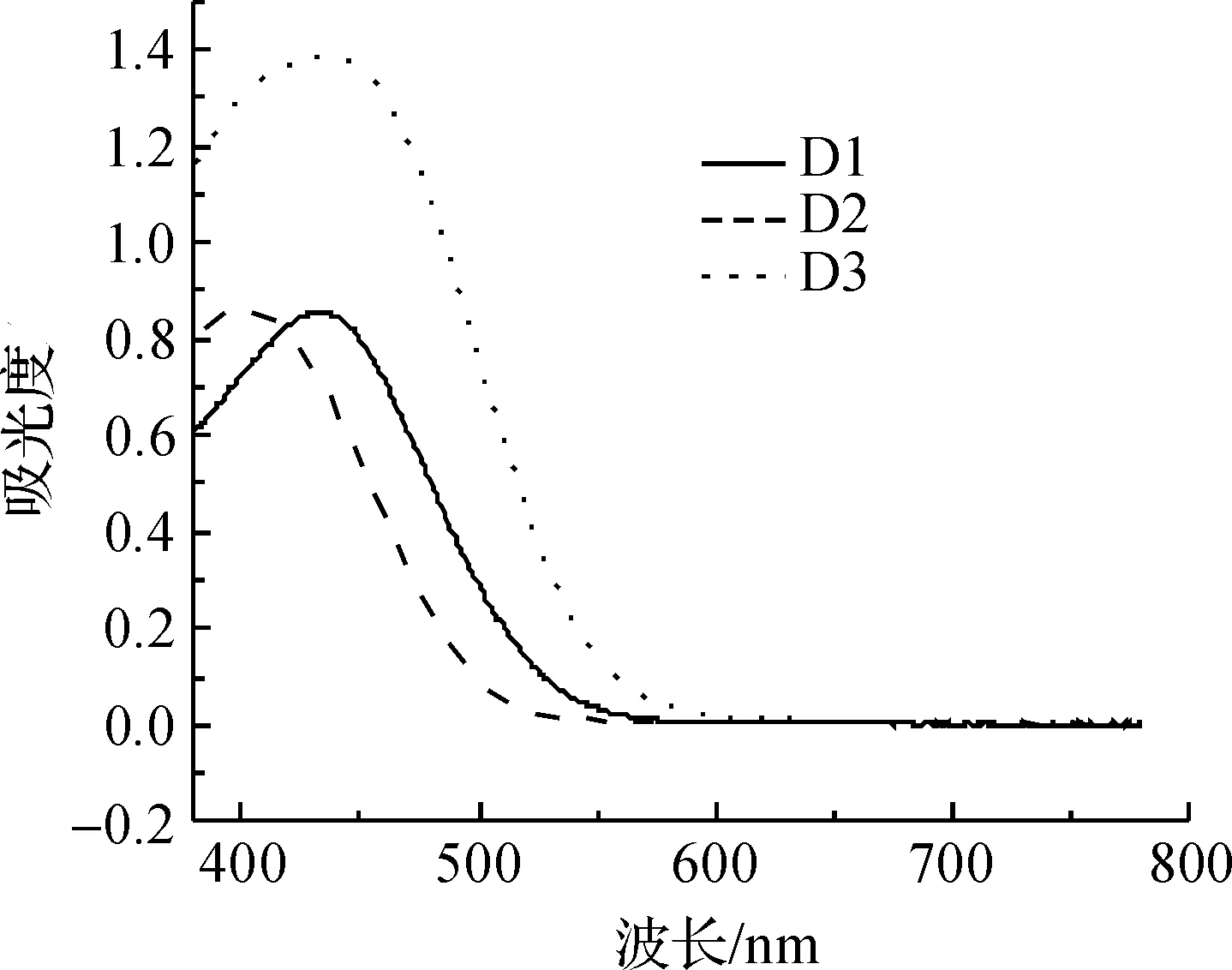

合成染料D1、D2、D3 3种染料的紫外-可见光谱如图6所示,其对应最大吸收波长和摩尔消光系数见表2。

图6 染料的紫外-可见光谱图

染料λmax/nmAmaxε/(L·cm-1·mol-1)D14330.888.80×103D24010.868.66×103D34341.431.43×104

由表2可知,D1与D3的λmax相差不大,但D2向短波方向有所移动,这主要是由于氨基取代位置的不同,D2的氨基位于间位相对于邻位和对位位置,对偶氮共轭体系的供电子能力减弱,发生蓝移。

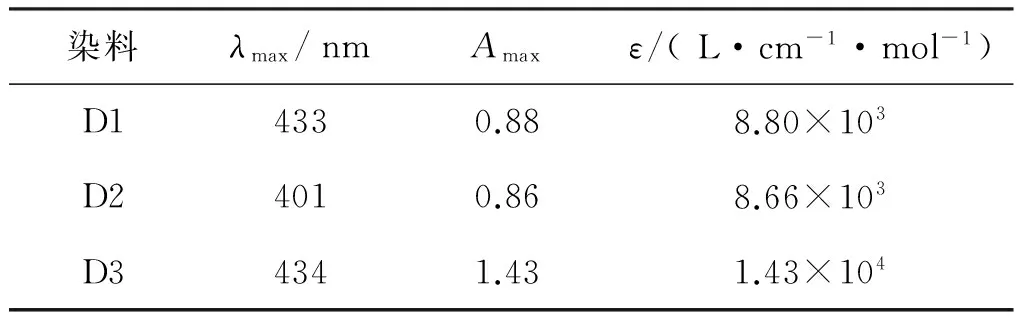

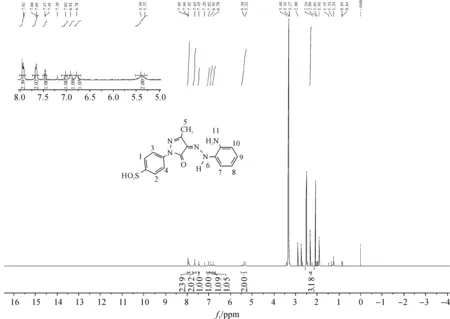

2.2合成染料的核磁共振谱图分析

染料D1、D2、D3结构中大部分氢在核磁谱图中出现的化学位移相差不大,但6号位氢的化学位移有所不同。D1、D3染料氨基位于偶氮键邻、对位,供电子能力强,—CH—N=N—键共振成—C=N—NH键, D1由于邻位氨基的影响,使分子结构中—C=N—NH 上6号位氢活性增加与氘代氢进行了交换,所以没有出现质子峰(见图7)。染料D2由于间位氨基供电能力的减弱使—CH—N=N—键共振成—C=N—NH键的能力减弱,而使其6号位氢原子的化学位移向高场移动,出现在4.97处(见图8)。D3染料6号位氢原子的化学位移出现在低场13.64处(见图9)。除此之外,由染料D1、D2、D3的核磁谱图可以发现,核磁谱图上除染料结构本身的质子峰外,还有几条明显的杂质峰。δ2.50是DMSO的溶剂峰,其他均为合成染料或清洗核磁管时引入的杂质峰[8],δ3.33是水的质子峰;δ2.89和δ2.73是DMF甲基氢的质子峰;δ2.09丙酮甲基的质子归属;δ1.91处是乙酸的甲基质子峰。

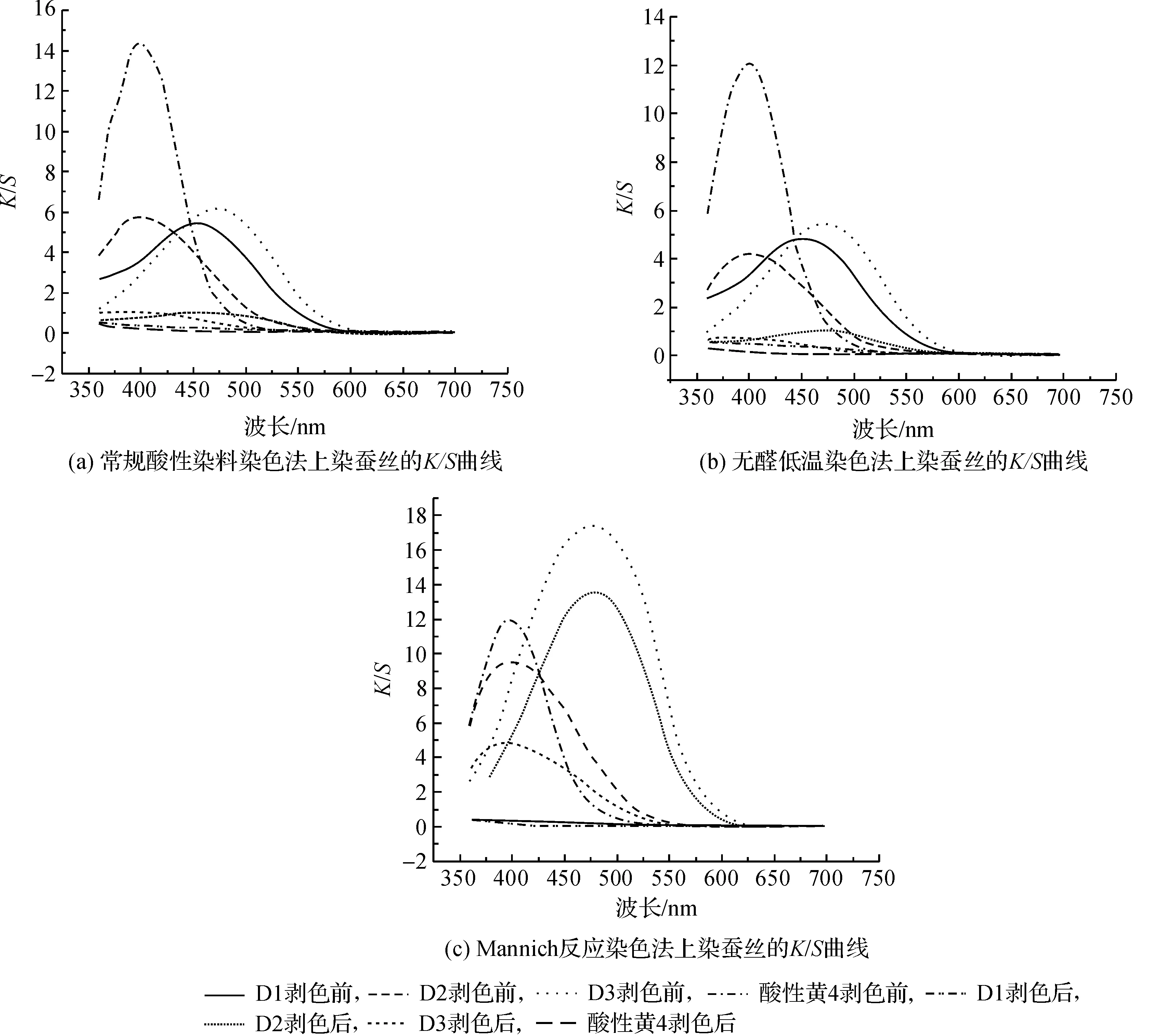

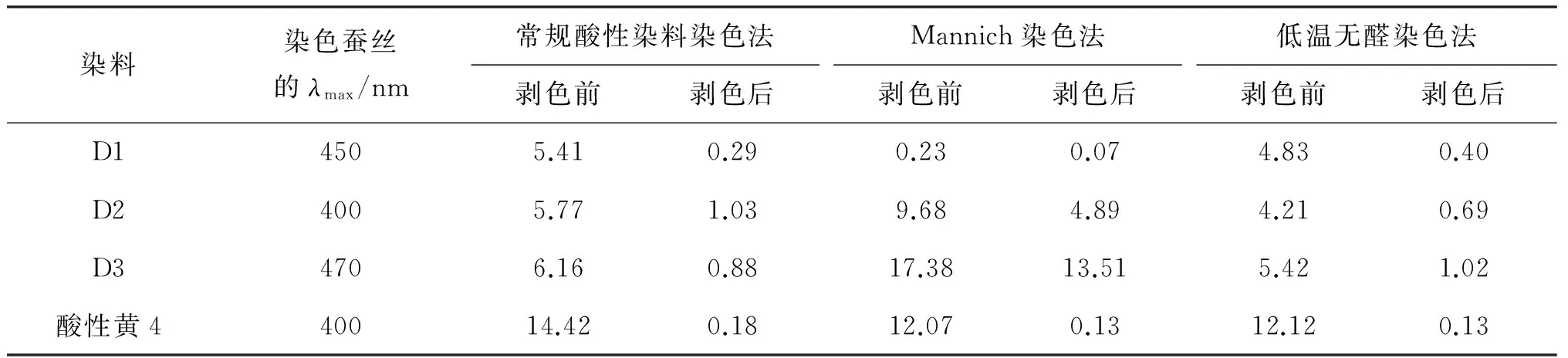

2.3染色性能分析

三种方法对蚕丝染色,其剥色前后的K/S曲线如图10所示,其对应吸收波长处的K/Smax见表3,比较图10(a)中D1、D2、D3、酸性黄4 4种染料常规酸性染料染色法染色蚕丝剥色前的K/S曲线可知,D1、D2、D3染色蚕丝K/Smax与酸性黄4差异较大(见表3),这是因为与酸性黄4相比,合成的3只染料分子内同时含有磺酸基和胺基,易形成内盐分子,染料变为电中性,减弱了纤维与染料之间的亲和力,也大大减少了进入蚕丝纤维内部的染料量,K/Smax因而减小(见表3)。DMF剥色后,4种染料的K/S曲线均接近于0,说明常规酸性染料染色法染色,染料和蚕丝纤维之间结合不牢固。由图10(b)中4只染料的无醛低温染色法的K/S曲线可知,剥色前,D1、D2、D3染色蚕丝的K/S曲线也低于酸性黄4。经DMF剥色后,4种染料染色蚕丝的色深均较低,说明一般低温染色其染色效果不佳。对比图10(c)染料Mannich反应染色法的剥色后的曲线可知,D2、D3染色蚕丝的K/S曲线明显高于D1。说明在相同染色条件下,D1经Mannich反应染色法无法上染蚕丝,D2、D3可以上染蚕丝,K/S值较高,且D3优于D2。染色结果的差异主要是由于3种染料氨基位置的不同,D1的氨基位于重氮键的邻位,其周围空间位阻较大(见图4),阻碍了D1和蚕丝酪氨酸残基之间Mannich反应的发生,使得染色效果较差。D2、D3相对于D1其氨基周围的位阻大大减小,有利于Mannich反应的发生。其次由于苯环与氨基的共轭作用,使得D2中氨基氮原子周围的电子云密度低于D3,从Mannich反应机理上看[9],氨基的亲核性越强,Mannich反应就越易发生,所以D3 Mannich反应染色的效果优于D2。而酸性黄4染色的蚕丝剥色前后色深变化较大,主要是因为酸性黄4染料结构中不含氨基,无法和织物中酪氨酸残基发生Mannich反应,染料和蚕丝之间以常规的离子键结合,经DMF剥色后发生解离,故蚕丝剥色后色深较低。

图7 染料D1的核磁氢谱图

图8 染料D2的核磁氢谱图

图9 染料D3的核磁氢谱图

图10染色蚕丝织物的K/S曲线

表3 4只染料染色蚕丝剥色前后的K/S对比

图10(a)与10(b)相比仅染色温度不同,剥色前,图10(a)中每只染料常规酸性染料染色法上染蚕丝的K/Smax均高于图10(b)中对应的无醛低温染色法染色蚕丝的K/Smax(见表3)。这是因为染色温度越高,纤维越易溶胀,染料越易进入纤维内部着色,其色深越高。图10(a)与10(c)相比蚕丝染色方式不同,对比剥色后K/S曲线可知,D2、D3的Mannich反应染色效果明显优于常规酸性染料染色,而D1、酸性黄4 Mannich反应染色的结果略低于常规酸性染料染色。这主要是因为D2、D3 Mannich反应法染色,染料与织物间以共价键相连结合稳定,D1和酸性黄4难以发生Mannich反应,染料与织物间依旧以常规离子键结合,剥色过程中易发生解离。图10(b)与10(c)相比,无醛低温染色法和Mannich染色法,均为低温染色,唯一区别在于甲醛的加入,对照染色蚕丝的K/S曲线可以发现,D2、D3 Mannich染色法染色蚕丝的色深明显高于其无醛低温染色的蚕丝,酸性黄4两种方法染色效果差别不大。说明水溶性芳伯胺染料的Mannich反应染色甲醛的加入是极为重要的。这是因为Mannich反应染色法是在Mannich反应的基础上进行的,染料结构中的氨基和织物酪氨酸之间在甲醛的桥接作用下以共价键的方式结合(见图3),结合方式稳定,即使经过DMF剥色后依旧具有较高的色深。而对于无氨基的酸性染料,甲醛的有无对染色的效果影响不大,进一步说明Mannich反应染色法不适用于无氨基基团的酸性染料染色。

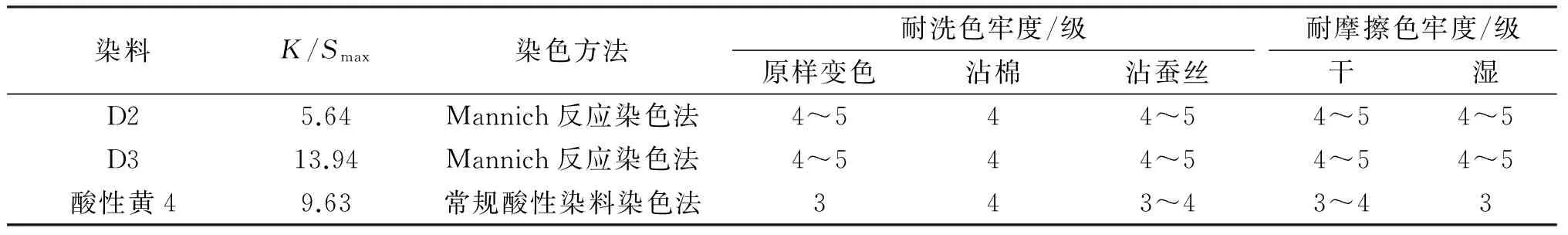

2.4色牢度测试

由于染料D1 Mannich反应染色法染色的蚕丝织物颜色较浅,所以仅对染料D2、D3、酸性黄4染色皂洗后的蚕丝织物色牢度进行对比,结果见表4。

表4 色牢度测试结果

由表4可以看出,染料D2和D3利用Mannich反应染色法染色得的蚕丝织物耐摩擦色牢度和耐水洗色牢度均≥4,与酸性黄4的常规酸性染料染色相比其效果得到了明显改善。

3 结 论

通过重氮化、偶合、还原反应合成的3种水溶性的芳伯胺染料,经红外光谱、质谱、核磁氢谱、紫外-可见光谱等手段进行表征,验证了其分子结构的正确性。Mannich反应染色法上染蚕丝的结果表明:由于氨基周围空间位阻差异,D1无法通过Mannich反应染色法上染蚕丝,D2、D3能够上染蚕丝,且D3氨基的亲核性优于D2,故所得织物色深高于D2。并且与常规酸性染料染色法相比,D2、D3 采用Mannich 法染成的织物更深,且染色条件温和,能耗低,耐水洗性能好。故对于特定结构的染料:含有芳伯胺基、氨基碱性强、空间位阻小的水溶性染料,采用Mannich反应染色法上染蚕丝无论是在节能还是提高织物耐湿处理牢度上都是一个很好的选择。

[1] BANDGAR B P, PATIL S A, KORBAD B L, et al. Synthesis and biological evaluation of a novel series of 2, 2- bisaminomethylated aurone analogs as anti-inflammatory and antimicrobial agents[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2010, 45(7): 3223-3227.

[2] 陈玉梅, 蔡再生, 葛凤燕, 等. 雄蚕丝酸性染料染色性能研究[J]. 丝绸, 2009(10):16-18.

[3] 李晓辰, 李兵, 陈国强, 等. 细纤度真丝酸性染料染色[J]. 印染, 2013(4):30-33.

[4] 李鑫, 范素菊, 崔志华, 等. 芳伯胺染料的合成及其对蚕丝的Mannich法染色研究[J]. 浙江理工大学学报, 2015, 33 (2):165-168.

[5] DENG Y, TANG B T, ZHAO H J et al. Dyeing method and properties of polymaleic acid dyes on cotton[J]. Coloration Technology, Society of Dyers and Colourists, Color. Technol., 2013, 129(2), 144-149.

[6] 秦云. 重氮化与偶合反应的理论研究[J]. 保山师专学报, 2002, 22(2):10-13.

[7] ZHAO X J, CUI Z H, WANG R L, et al. Synthesis of an electron-rich aniline-containing dye and its dyeing behaviors on silk through a three-component Mannich-type reaction[J]. Chinese Chemical Letters. 2015(2):259-262.

[8] FULMER G R, MILLER A J M, SHERDEN N H. NMR chemical shifts of trace impurities: common laboratory solvents, organics, and gases in deuterated solvents relevant to the organometallic chemist[J]. Organometallics, 2010,29(9):2176-2179.

[9] 王暖升. 乙二胺与对甲基苯酚的Mannich反应[D]. 济南:山东轻工业学院, 2011: 2-10.

(责任编辑: 许惠儿)

Study on Dyeing Performance of Water-soluble Aromatic Primary Amine Acid Dyes on Silk Based on Mannich Reaction

FANSuju1a,OUQi2,WANGRenliang2,GAOHuaiqing2,CUIZhihua1,2,CHENWeiguo1b

(1a. Engineering Research Center for Eco-Dyeing & Finishing of Textiles, Ministry of Education;1b. Key Laboratory of Advanced Textile Materials and Manufacturing Technology,Ministry of Education of China, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China;Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd., Shangyu 312368, China)

In this paper, the o, m, p-nitroaniline as diazo component, and 1-(4-sulfoacid phenyl)-3- pyrazolone was selected as the coupling component, and adopted coupling and reduction reaction to synthetize 3 water-soluble aromatic primary amine dyes D1, D2 and D3 with similar structure and different amino positions. The structure of the dyes was verified by mass spectrometry, FTIR, 1HNMR and UV-visible spectrum. Silk fabrics were dyed by D1, D2 and D3 through conventional acid dyes, aldehyde-free low-temperature dyeing and Mannich reaction dyeing method. Besides, theK/Scurve of the colored silk fabric before and after soaping was measured. The color depth and color fastness for the silk fabric were compared. The results show that if Mannich reaction is adopted,D1 can not dye silk fabric, while D2 and D3 can dye silk fabric. Compared with the conventional acid dye dyeing method, color depth, washing and rubbing fastness of silk fabrics dyed by D2 and D3 gained by Mannich reaction are better.

silk; aromatic primary amine dye; Mannich reaction; water-soluble dyes; color fastness

2015-04-13

国家自然科学基金项目(51173168)

范素菊(1990-),女,河南商丘人,硕士研究生,主要从事纺织品染整理论与新技术的研究。

崔志华,E-mail: zhhcui@zstu.edu.cn

TS193.5

A

1673- 3851 (2016) 01-0001-08 引用页码: 010101