人为干扰下毛环方竹无性系种群结构及动态

2016-09-15苏春花朱四喜黎天驰

苏春花,朱四喜,黎天驰,周 晓,万 妮

(贵州民族大学化学与环境学院,贵州 贵阳 550025)

人为干扰下毛环方竹无性系种群结构及动态

苏春花,朱四喜,黎天驰,周 晓,万 妮

(贵州民族大学化学与环境学院,贵州 贵阳 550025)

以仅分布在中国贵州斗篷山,属于极度濒危物种的毛环方竹为研究对象,采用样方法从龄级、径级和高度级3个方面对人为干扰下毛环方竹无性系种群的结构和动态进行初步研究。结果表明:毛环方竹无性系种群的年龄结构中,龄级为Ⅳ和Ⅴ的分株数量分别占总分株数的30.0%和34.4%。胸径的最大值5.3 cm,最小值0.3 cm,平均值1.7 cm,主要分布范围为1.1~1.9 cm。高度的最大值为9.8 m,最小值为0.4 m,平均值为4.8 m,主要分布范围为3.1~7.0 m。胸径和高度随龄级的增大而增大。毛环方竹无性系种群呈衰退趋势。

毛环方竹;无性系种群;种群结构

种群是指在一定时间内占据特定空间的同一物种的集合体[1],是物种在自然界中存在的基本单位。种群结构是种群最基本的特征,是种群自身生存能力和环境共同作用的结果[1-5],既可反映种群内不同年龄或大小个体数量的分布和配置状况,也可反映种群的数量动态和未来的发展趋势[6-8]。研究濒危植物的种群结构,有助于了解该种群在空间和时间上的数量变化机制、生态特性和发展趋势,对于濒危植物的保护具有重要意义[9-10]。

毛环方竹(Chimonobambusahirtinoda)是中国特有的竹种,已被列为国家濒危植物[11]和IUCN红色名录,其天然分布区只有贵州斗篷山,且主要在海拔1100 m左右的高度上[12]。从20世纪70年代发现毛环方竹以来,至今已有近40 a,但是因为小种群的局限,有关毛环方竹的研究几乎还是空白。随着贵州开发的进展,社会经济发展的同时自然环境遭到破坏,典型小种群毛环方竹的生存环境受到人类的影响越来越严重。斗篷山已被列为国家级重点风景名胜区,当地政府也加大了对原始自然森林监管力度,毛环方竹的保护取得了一定成效。但是,随着斗篷山旅游业的发展,人类活动对毛环方竹产生了不利影响,其中,发生在竹林出笋时期的采笋活动影响最大。毛环方竹种群现状、生物学特性、生境特征等的研究是其濒危机理研究的基础,故研究毛环方竹种群的结构和动态,以期为此竹种保护计划的制定提供基础性的参考资料。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

研究地位于贵州省都匀市斗篷山自然保护区。斗蓬山自然保护区位于都匀市西北方向,距离市区22 km,地处贵州高原东南斜坡,东经107°7′19″—107°46′26″、北纬25°51′26″—25°25′39″,地跨都匀、麻江、贵定3个县境,面积约为170 km2,植被完好,属亚热带季风湿润气候,年均气温16.3 ℃,年均日照时间1163.3 h,年均降水量1431.1 mm[13]。斗篷山顶植被类型最典型的是以杜鹃花科、野茉莉科等灌木层灌丛、灌木为主[14],土壤类型为黄壤,母岩为石英砂岩。

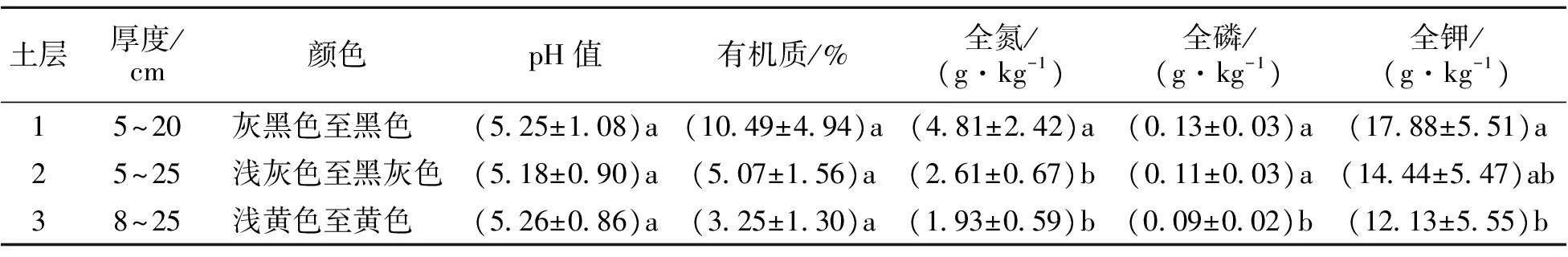

毛环方竹为地下茎混生的中小型竹种,天然林为竹阔混交林,主要分布区为东经107°31′05″—107°31′06″、北纬26°19′49″—26°19′50″,海拔1080~1190 m,坡度30°~32°,分布面积约为2800 m2。毛环方竹密集处的山体坡度较大,部分竹林多次受到滑坡影响。竹林林下灌木和草本植物鲜见。伴生的树种主要有枫香(Liquidambarformosana)、刺楸(Kalopanaxseptemlobus)、香楠树(Phoebezhennan)、光皮桦(Betuleluminifera)、白栎(Quercusfabri)、麻栎(Quercusacutissima)、香樟(Cinnamomumcamphora)、盐肤木(Rhuschinensis)、朴树(Celtissinensis)、杜鹃(Rhododendronsimsii)、小果南烛(Lyoniaovalifolia)等。林下草本主要为冷水花属(Pileacadierei)植物及蕨类植物。毛环方竹林下土壤剖面颜色变化显著,据颜色可分为3层,其土壤的主要理化性质见表1。

表1 毛环方竹林地土壤基本肥力

*:表中不同小写字母为差异显著。

1.2 研究方法

于2012年8月,在对毛环方竹分布区实地勘察的基础上,选择马腰河畔生长良好的典型林地,设置7块6 m×6 m的固定样方。对样方内的毛环方竹无性系分株进行编号,并记录其年龄、高度、地径、枝下高等指标。

1.3 数据处理

数据的统计分析和图像的制作采用Excel 2003软件。

2 结果与分析

2.1 毛环方竹无性系种群的年龄结构

因植物在形态、营养繁殖方式等方面的多样性,其年龄结构的判断至今未有统一标准。竹子是无性系植物,其种群年龄结构的判定主要依地上各分株的年龄而确定。因此,毛环方竹无性系种群的年龄可以用各年龄无性系分株的株数比例来表达。采用毛竹分株年龄判断的经验方法,即竹秆皮色法和龄痕法,结合毛环方竹分株本身的抽枝展叶特征识别其竹龄。根据对毛环方竹分株的调查数据,可将其年龄分为5个龄级,Ⅰ龄级:当年生分株,已经抽枝展叶,秆深绿色且附着少量白粉,箨环处棕色毛环完整或少量损坏;Ⅱ龄级:即2~3年生分株,秆深绿色,附着白粉极少,箨环处棕色毛环有少量残留;Ⅲ龄级:即4~5年生分株,秆深绿色且附有少量黑垢,竹秆基部附有浓密的黑垢,箨环处鲜见棕色毛;Ⅳ龄级:即5~6年生分株,秆深绿色并附着较多黑垢,大部分箨环不完整并无棕色毛;Ⅴ龄级:即7年生及7年以上的分株,秆呈黄绿色,无箨环也无棕色毛存在,竹秆基部被有黑绿色垢或有部分苔藓附着,竹秆附着大量黑垢,但其颜色在竹林中较容易辨别。据毛环方竹分株的龄级数据进行统计分析,绘制年龄结构分布图(图1)。从图1可看出,毛环方竹无性系种群中,各龄级分株数量占总分株数量的比例随龄级的增大而增大。其中,Ⅰ龄级分株的数量最少,只有13株,占总分株数的3.9%;Ⅱ龄级分株数为56株,占总分株数的16.6%;Ⅲ龄级分株数为51株,占总分株数的15.1%;Ⅳ龄级分株数为101株,占总分株数的30.0%;Ⅴ龄级分株数最多,为116株,占总分株数的34.4%。所以,毛环方竹无性系种群中新竹更新的数量较少,其年龄结构呈衰退趋势。

2.2 毛环方竹无性系种群的径级结构

根据调查资料,对毛环方竹无性系分株的胸径进行统计分析,其最大值为5.3 cm,最小值为0.3 cm,平均值为1.7 cm,变异系数为41.2%。若将毛环方竹分株的胸径以0.3 cm为一个径级,可划分为11个径级。具体径级划分标准为:小于0.8 cm为第1级;0.8~1.0 cm 为第2级;1.1~1.3 cm为第3级;1.4~1.6 cm为第4级;1.7~1.9 cm为第5级;2.0~2.2 cm为第6级;2.3~2.5 cm为第7级;2.6~2.8 cm为第8级;2.9~3.1 cm为第9级;3.2~3.4 cm为第10级;3.4 cm以上为第11级。分别对各径级分株的数量进行统计分析,结果见图2。由图2可知,毛环方竹分株的径级主要集中在3~5级这3个径级,具体胸径范围为1.1~1.3、1.4~1.6、1.7~1.9 cm;第3、4、5级分株数分别占总分株数的16.9%、20.8%、16.3%,累计占总分株数的54.0%。因此,毛环方竹胸径的径级主要分布在

1.1~1.9 cm。

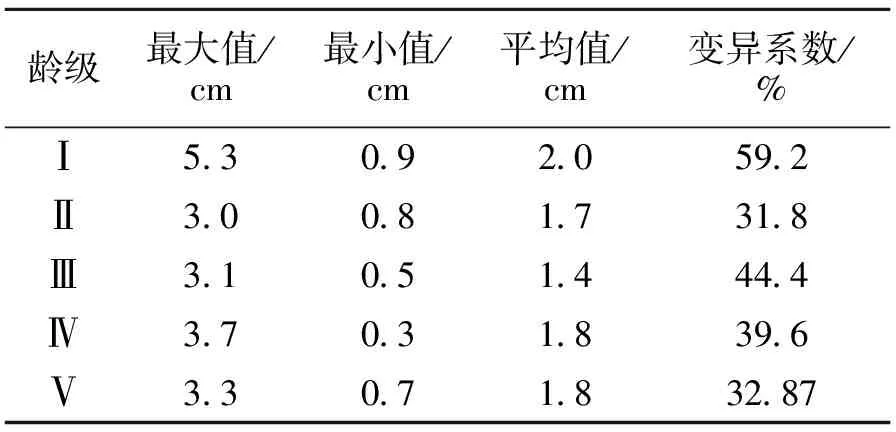

胸径大小的变化既可以反应出无性系分株在种群生长发育过程中的生长机会,也可体现竹林的发展动态。分别对不同龄级毛环方竹的胸径进行统计分析,结果见表2。由表2可知,毛环方竹分株的胸径与龄级有关,其中,Ⅰ龄级分株的平均值最大,Ⅲ龄级的最小。分别统计每一个龄级中各径级分株的数量,绘制各龄级径级分布图(图3)。从图 3可知,Ⅰ龄级分株的胸径分布中,第3径级的数量最多,占此龄级分株总数的30.8%;Ⅱ龄级分株的径级呈偏左的正态分布,第3、4、5径级的分株数量之和占此龄级总分株数的60.7%;Ⅲ龄级分株的径级集中分布于第2、3、4径级,三者数量占此龄级总数的66.7%;Ⅳ龄级分株中,第4径级的数量最多,占此龄级分株总数的23.8%,其次是第2径级分株的数量,占此龄级分株总数的比值为14.9%;对于Ⅴ龄级的分株而言,径级主要集中在第3、5径级,二者分别占此龄级分株总数的19.0%、24.1%。

表2 毛环方竹各龄级胸径特征

2.3 毛环方竹无性系种群的高度级结构

对毛环方竹分株的高度进行统计分析,其最大值为9.8 m,最小值为0.4 m,平均值为4.8 m,变异系数为37.7%。根据调查资料,毛环方竹分株的高度可划分为10个高度级。具体划分标准为:小于1.1 m为第1级;1.1~2.0 m为第2级;2.1~3.0 m为第3级;3.1~4.0 m为第4级;4.1~5.0 m为第5级;5.1~6.0 m为第6级;6.1~7.0 m为第7级;7.1~8.0 m为第8级;8.1~9.0 m为第9级;9.0 m以上为第10级。统计分析各个高度级分株的数量,结果见图4。由图4可看出,毛环方竹分株的高度主要集中分布在4个高度级,即第4、5、6、7级,高度范围分别为3.1~4.0、4.1~5.0、5.1~6.0、6.1~7.0 m。经分析,第4、5、6、7高度级的分株数之和占总分株数的70.3%,故毛环方竹分株高度的集中分布范围为3.1~7.0 m。

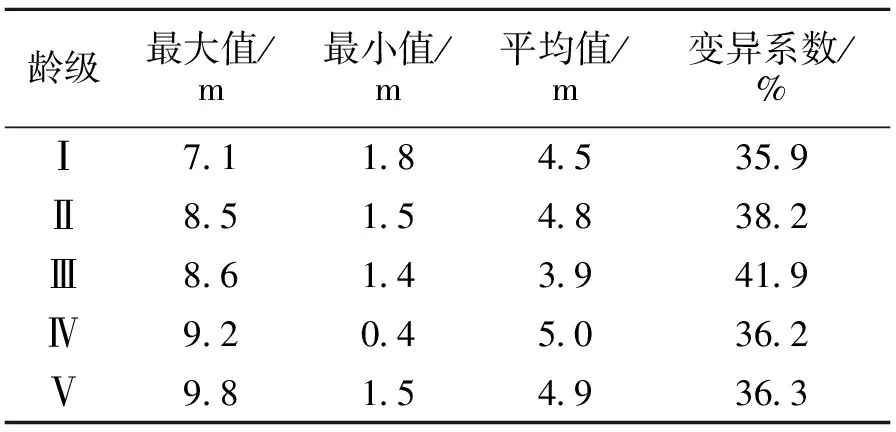

分别对不同龄级毛环方竹的高度进行统计分析,结果见表3。由表3知,Ⅳ龄级分株高度的平均值最高,Ⅲ龄级分株高度最低;最大高度随龄级增加而增大。分别统计各龄级中不同高度级分株的数量,并绘制高度级分布图(图5)。由图5可看出,Ⅰ龄级分株的高度主要分布在第4、5高度级,二者的株数之和占此龄级分株总数的53.8%,故主要高度分布范围为3.1~5.0 m;Ⅱ龄级分株中,第4高度级的数量最多,占此龄级总数的23.2%,第3、4、5、6、7高度级分株总数达此龄级分株总数的83.9%;Ⅲ龄级分株的高度集中分布在1.1~5.0 m,其数量占此龄级总数的80.4%;Ⅳ龄级分株的高度呈正态分布,第5、6高度级的数量最多,均占此龄级分株总数的19.8%;Ⅴ龄级分株的高度分布呈正态型,最高数量集中在第6高度级,占此龄级分株总数的21.6%。

表3 毛环方竹各龄级高度特征

3 结论与讨论

在竹林植物无性系种群的研究中,主要以地上个体为统计单位,每一个无性系分株即为每一立竹。年龄结构不仅反映出种群的现状,也可预测种群未来的发展状况,是竹林植物无性系种群研究的核心内容。毛环方竹无性系种群中,龄级较高的分株数量较多,而幼龄分株更新资源不足,年龄结构呈上宽下窄的倒金字塔,种群呈现衰退趋势。分析种群的径级结构和高度是揭示种群生存现状和更新策略的重要途径之一[15]。竹类植物的径级和高度级的分布既是对无性系种群个体在空间和时间上配置状况的反映,也体现着种群的生长状况和对环境的适应性[16]。不同龄级无性系分株的高度变化,体现了毛环方竹种群的发展历程。毛环方竹胸径的最大值为5.3 cm,最小值为0.3 cm,平均值为1.7 cm,主要分布范围为1.1~1.9 cm。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ龄级分株分别在径级为3、4、2、4和5级的分株数最多,径级随龄级不同而呈现一定的动态变化;Ⅴ龄级分株的胸径最大。毛环方竹分株的最大高度可达9.8 m,最小值仅为0.4 m,平均值为4.8 m,主要高度范围为3.1~7.0 m。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ龄级分株分别在高度级为4、5和6级的分株数最多,Ⅴ龄级分株的高度最大。因此,毛环方竹胸径和高度均有减小的趋势。

竹阔混交林是森林群落演替过程中一个不稳定的过渡类型,林分结构稳定性较差,随着环境的变化不适宜毛环方竹生存,最终可能会向常绿阔叶林(顶极群落)发展。但是,在自然状况下,这是一个非常漫长的过程。毛环方竹为典型的克隆植物,出笋期是种群发展的关键期。毛环方竹出笋期接近国庆节,是斗篷山旅游的旺季,加大了新笋破坏的机率。而毛环方竹竹笋的可食用性和稀缺性,使其在当地餐饮行业具有较高买卖价格,采笋现象难以杜绝。故人为对竹笋的破坏加剧了毛环方竹种群衰退的速度。因此,在出笋期间,应对毛环方竹实行严格管护,减少各种对种群不利的干扰,护笋成竹。今后也应采用适当的人工辅助恢复措施,保护现有种群和生境条件,保证毛环方竹种群的自然更新和恢复。同时,对毛环方竹的繁殖技术和开发利用价值进行研究,确保竹种资源的存续。

[1]卢升高,吕军.环境生态学[M].杭州:浙江大学出版社,2004:30.

[2]张悦,易雪梅,王远遐,等.采伐对红松种群结构与动态的影响[J].生态学报,2015,35(1):38-45.

[3]龙成,杨小波,龙文兴,等.铜鼓岭热带常绿季雨矮林5种蒲桃属植物的种群结构及空间格局[J].林业科学,2015,51(2):18-27.

[4]黄小波,李帅锋,苏建荣,等.择伐对思茅松自然种群结构和空间分布格局的影响[J].生态学报,2015,35(24):1-10.

[5]F.C.Tovissodé,H.S.Honfo,V.K.Salako,et al.Population structure of two bamboo species in relation to topographical units in the Republic of Benin (West Africa):implications for sustainable management[J].Acta Botanica gallica:Botany letters,2015,162(1):89-96.

[6]韩路,王家强,王海珍,等.塔里木河上游胡杨种群结构与动态[J].生态学报,2014,34(16):4640-4651.

[7]李程程,李海燕,杨允菲.松嫩平原野古草种群构件结构动态[J].生态学报,2015,35(8):2609-2615.

[8]王青青,陆亦农,于瑞德,等.准噶尔盆地西南缘艾比湖桦种群年龄结构及动态[J].干旱区资源与环境,2014,28(3):192-197.

[9]Ma Kai,Li Genyou,Zhu Leijie,et al.Population structure and distribution patterns of the rare and endangered Ardisia violacea (Myrsinaceae)[J].Acta Ecologica Sinica,2013(33):72-79.

[10]黄利亚,崔凯峰,黄炳军,等.长白山区珍稀濒危植物刺参种群现状及保护[J].北华大学学报,2014,15(6):812-814.

[11]汪松,解焱.中国物种红色名录:第1卷[M].北京:高等教育出版社,2004.

[12]庚伯介.中国植物志:第9卷:第1分册[M].北京:科学出版社,1996.

[13]黔南布依族苗族自治州史志编纂委员会.黔南布依族苗族自治州志(地理志):第2卷[M].贵阳:贵州人民出版社,1980:192.

[14]韦美玉,刘丽萍,陈世军.斗蓬山高山沼泽化红豆杉衰老的相关生理指标[J].贵州农业科学,2010,38(12):71-73.

[15]张亚芳,李登武,王梅,等.黄土高原不同地区杜松种群结构与动态[J].林业科学,2015,51(2):1-10.

[16]王逸之.大熊猫干扰下巴山木竹无性系种群生态学研究[D].南京:南京林业大学,2013.

Clone Population Structure and Dynamic ofChimonobambusahirtinodaUnder Human Disturbance

SU Chun-hua,ZHU Si-xi,LI Tian-chi,ZHOU Xiao,WAN Ni

(CollegeofChemistry&EnvironmentalScience,GuizhouMinzuUniversity,Guiyang550025,Guizhou,China)

Chimonobambusahirtinodaiscritically endangered species,which only survives on Doupeng Mauntain in Guizhou Province in China.A study was carried out in order to understand structure and dynamic changes ofCh.hirtinodaclone population under human activities. Age-class, diameter-class and height-class of the population were analysized respectively. The results showed that the number of ⅣandⅤage-class individuals accounted for the total number of trees were 30.0% and 34.4%.The maximum of diamete diameter at breast height is 5.3 cm, the minimum is 0.3 cm, the average is 1.7 cm, with the main distribution range of 1.1 to 1.9 cm. The maximum value of height is 9.8 m,the minimum is 0.4 m,the average value is 4.8 m, the main distribution range is 3.1~7.0 m. The diameter at breast height and height increased with the increase of age. A decline trend was found in the clonal population ofCh.hirtinoda.

Chimonobambusahirtinoda;clone population;population structure

2015-10-18;

2015-12-28

贵州省科学技术基金(黔科合J字[2012]2192号);贵州省科学技术基金(黔科合J字LKM[2012]05号)

苏春花(1982—),女,山东荷泽人,贵州民族大学化学与环境学院副教授,从事竹林生态学、植物生理生态学研究。E-mail:soda-2001@163.com。

10.13428/j.cnki.fjlk.2016.03.013

S759.9

A

1002-7351(2016)03-0062-05