血管“青春”保卫战(上)

2016-09-14王震元

王震元

“蛋白质毒性”受质疑

胆固醇是我们餐桌上的“常客”(鸡蛋黄中的含量就很丰富)。胆固醇是英文“Cholesterol”的中文译名,是化学家本歇尔在1816年命名的。之所以命名为“Cholesterol”,是因为该物质是人们最早从动物的胆汁(Chole)中分离出来,并具有固醇(sterol)结构。1910年,另一位化学家温道斯在细心研究人体尸解标本时发现,与健康人主动脉管壁所含的胆固醇比较,那些生前患有冠心病的尸解标本相应部位的胆固醇含量要高得多。这些高含量的胆固醇都沉积在主动脉管壁的粥样斑块内,约为正常血管壁胆固醇含量的20~26倍。为此,他大胆地推断,血液中胆固醇的异常升高,是人体动脉粥样硬化(简称AS)的主要病因。

但是,科学家英纳托斯基于1909年就已做过这样的实验:给家兔喂养大量富含蛋白质的肉、鸡蛋和牛奶,结果在家兔动脉的内壁上,出现了类似人体AS的病变。于是,他提出了一种摄取蛋白质过量,加速人体衰老的“蛋白质毒性学说”。由于这种学说与当时医学界的AS是一种老年性疾病共识相吻合,因而温道斯的发现并未引起重视。

首先对“蛋白质毒性学说”提出质疑的,是年轻的俄罗斯病理学家阿尼茨科夫。他选择的实验动物也是家兔,但改用从蛋黄中提炼的胆固醇溶解在葵花籽油中后,掺和在饲料中喂养。为了排除葵花籽油对实验结果的影响,阿尼茨科夫将同等剂量的葵花籽油,掺和在对照组的家兔饲料中。70天后,阿尼茨科夫解剖了所有的家兔,结果发现,用掺合了纯胆固醇饲料喂养的家兔主动脉血管壁上都布满了脂质条纹(即粥样斑块的早期形态)。无论是直观还是在显微镜下,其形态都与人体AS形态高度一致。相反,对照组家兔的动脉血管壁上却未发现任何粥样斑块。通过解读阿尼茨科夫的实验结果,不难发现其中有两项重大突破:首先,只需要纯胆固醇(不含任何蛋白质)就可以导致AS,这就动摇了所谓“蛋白质毒性学说”;其次,只需要短短70天的纯胆固醇饮食喂养,就可以诱发家兔AS病变。相比家兔5~15年的寿命,这些病变的兔子都呈“年轻化”的趋势。这也证实了“AS是一种衰老的产物”这一观点。或者说,高龄并不是形成这种疾病的必要条件。

曾有一种观点认为,阿尼茨科夫的实验,是受到了温道斯一份病理报告的启示。这是对历史的误读。实际上,温道斯虽然被后人尊称为“类固醇之父”,但他当年的报告不但仅发表在德国国内一份普通的学术刊物上,而且使用的是德文,学术影响十分有限。显然,阿尼茨科夫根本不知情……

但阿尼茨科夫的研究成果也有局限性,主要表现在改用老鼠为实验动物后,研究结果产生了“逆转”。这又是怎么一回事呢?

老鼠实验的启示

阿尼茨科夫的成功,极大地激发了后继者的研究兴趣,但是经过多方努力,研究者始终无法利用纯胆固醇饮食喂养成功地建立大鼠AS模型。如1938年,韦伦和斯泼罗两位科学家用纯胆固醇饮食喂养大鼠长达700天之久,实验仍以失败告终。1952年,科学家哈屈夫决定调整思路。当时已证实,胆碱能够帮助肝脏消除过多的脂肪和胆固醇。于是,他首次尝试给大鼠喂养低胆碱饮食。结果发现,这些大鼠的寿命明显缩短,在300天内就相继死亡。

研究者们解剖发现,在116只低胆碱饮食喂养的大鼠中,有26只的主动脉、颈动脉和冠状动脉内膜上都出现了脂质斑块。这些斑块的成分,与阿尼茨科夫在家兔体内发现的斑块相同。而以正常饮食喂养的大鼠血管壁上却并未发现类似斑块,并且它们的存活期也长得多。

这项实验提示,当大鼠体内缺乏胆固醇代谢必需的胆碱时,同样会导致AS。但是,由于实验并未直接用纯胆固醇饮食喂养大鼠,它们动脉内膜的脂质斑块体积也相对较小,因而说服力不强。

但是,这项实验还是给了研究者们有益的启示:因为大鼠更接近于肉食动物,在大自然进化过程中,由于长期进食富含胆固醇的肉类,因而体内的消化系统产生了多种能够代谢胆固醇的酶。这些酶能及时将胆固醇转化成胆汁酸,并随粪便排出体外,从而避免了血液中胆固醇水平的升高,也就减少了胆固醇在血管壁上的积聚,从而阻止了AS的产生。狗也是一种肉食动物,实验表明,同样不会由于饮食中的胆固醇过高而导致AS。

于是,1954年,马林诺小组决定改变喂养大鼠的策略。由于当时已发现甲状腺功能低下(“甲低”)能升高胆固醇水平,因而马林诺小组在给予大鼠纯胆固醇饮食的同时,加用甲硫氧嘧啶。甲硫氧嘧啶是一种治疗甲亢的药物,能够明显抑制甲状腺素的合成。这样“双管齐下”的结果,大鼠果然都出现了AS病变。

同年,韦思罗小组进行了更深入的研究。他们给予93只大鼠由脂肪、胆固醇、胆碱和硫脲嘧啶(与甲硫氧嘧啶相似,也是一种抗甲亢药物)混合的“四合一”饮食配方。结果表明,其中31%的大鼠冠状动脉内膜下发现脂质沉积,即粥样硬化斑块。

从1913年家兔AS模型的建立到1954年大鼠AS模型的建立,时隔41年之久。这段漫长曲折的历程表明,无论是食草动物还是食肉动物,只要体内胆固醇代谢异常,都会导致AS。那么,人体内的胆固醇代谢情况又如何呢?

两个年轻人的探索

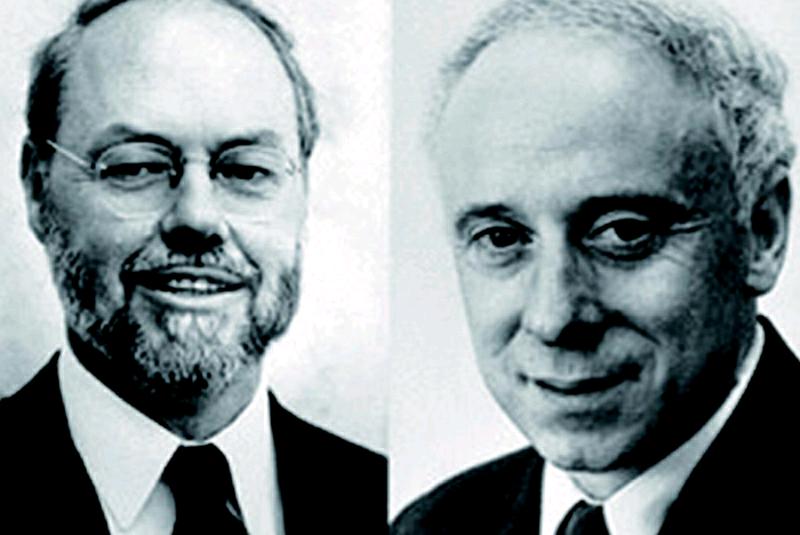

于是,日后将名垂青史的两个年轻人戈德斯坦和布朗登场了。他们在美国麻省总医院实习时相识,并结下深厚的友谊。经过短暂分离后,1972年,两人又在德州大学西南医学中心相聚,共同对高胆固醇血症这种家族性遗传疾病进行研究。

高胆固醇血症患者出生后,血液中的胆固醇水平就明显高于常人。虽然当时已经了解胆固醇的代谢主要是在肝脏中进行,但是基于伦理因素的考虑,不可能对人体肝脏进行活体实验。两位年轻人只能提取患者皮肤的成纤维细胞进行体外实验。这是因为前人的研究已证实,培养人体皮肤成纤维细胞离不开胆固醇。

在科学探索的旅程中,重大科研成果的取得往往离不开前人工作经验的积累。戈德斯坦和布朗明智地接受了导致高胆固醇血症的病因是“单基因突变”和“酶变异”这两个观点。于是,寻找“犯罪基因”和变异型酶,就成为两位年轻人研究工作的原始“切入点”。

巧合的是,当时达拉斯医学研究院的资深教授辛普斯顿发现在合成胆固醇的过程中,有一种“HMG-CoA还原酶”起着至关重要的作用。这使两位年轻人深受启发,并提出假说:患者由于这种“还原酶”的基因调控失常,使体内细胞中胆固醇的合成率异常增高。

于是,戈德斯坦和布朗建立了一种微量分析法,检测体外成纤维细胞中的“还原酶”活性。之前,辛普斯顿曾发现,当小鼠进食胆固醇时,肝脏中的“还原酶”活性就降低,胆固醇的合成也受到抑制。两个年轻人还注意到,正常人成纤维细胞中的“还原酶”也存在同样的反馈调节作用。他们将人体血清孵育成纤维细胞,“还原酶”活性就明显降低;移去血清后,该酶的活性在24小时内猛增至50倍以上。胆固醇由于不溶于水,虽说“血浓于水”,但血液本质上还是水,因而必须与蛋白质结合起来,形成亲水的“脂蛋白”才能在人体血管的长河中川流不息。这其中有一种大小约为20~25纳米(1纳米等于10-6毫米)的蛋白质,被称为“低密度脂蛋白”(简称LDL)。另一种颗粒更小、只有6.5~9.5纳米的蛋白质,被称为“高密度脂蛋白”(简称HDL)。特别值得注意的是,这两种“脂蛋白”中只有LDL具有明显抑制“还原酶”活性的作用。他们推测,LDL对正常成纤维细胞的“高亲和性”,提示细胞上存在一种特异性“受体”。1973年,戈德斯坦和布朗用高胆固醇血症患者的成纤维细胞,重复了上述实验。结果,他们发现不但“还原酶”活性高出正常水平50~100倍,而且加入LDL后,也未能观察到该酶的活性受到抑制。

戈德斯坦和布朗

戈德斯坦和布朗进一步将胆固醇溶解于乙醇中,并与含白蛋白的溶液混和。这种混和物中的胆固醇呈半溶解的乳剂状态,可以透过细胞膜直接进入细胞。结果,他们发现这种形态的胆固醇,无论是加入正常人,还是高胆固醇血症患者的成纤维细胞培养基后,“还原酶”都得到了同等程度的抑制。这就表明患者血液中的“高胆固醇”,并非“还原酶”基因缺陷的产物,而是因为细胞不能正常摄取LDL中的胆固醇的结果。那这又是为什么呢?

(未完待续)