思潮变动与学术转型:西方政治学引入与晚清社会

2016-09-14吴祖鲲

吴祖鲲,王 昆

(1.中共吉林省委党校,吉林 长春 130012;2.中国人民大学中共党史系,北京 100872)

思潮变动与学术转型:西方政治学引入与晚清社会

吴祖鲲1,王 昆2

(1.中共吉林省委党校,吉林长春130012;2.中国人民大学中共党史系,北京100872)

西方政治学的引入不是平面而是立体的,思潮变动与学术转型是西方政治学引入的双重作用。这其中既存在新知与新学的“下渗”,也存在部分阶层、部分群体的选择性“回避”,这就是西方政治学引入的真实状况,即新知的传播与接受存在一定的差距。在清末的时代背景下,西方政治思想与西方政治学作为“新知”,在这个面临多重危机的“旧国”内生根,继而又发芽、成长。它们两者所产生的文化碰撞、冲突与矛盾,最终“挟持”着这个国家走向另一个新的时代。

西方政治学;思潮变动;学术转型;晚清社会

西方政治学在晚清社会引入的影响并不仅限于学术建构层面,它对政治启蒙、社会思潮以及学术转型都有重要的作用。西方政治学的引入促使晚清士人用西方的价值标准来重新评判自身所处的社会,并用西方政治学作为理论武器进行现实批判。而晚清未来小说中所表达的对民主政治、平等自由、民族独立与国家富强的基本诉求,则是西方政治学在社会思潮层面引起的变动。最后,西方政治学的引入使得传统经史子集的四部分类法出现失灵,各类新式教育的创办与学术分科的初步形成,则是西方政治学在学术转型层面的重要影响。

一、西方政治学引入与“过渡时代”的形成

西方政治学在晚清社会的引入是与中日甲午战争的失败相伴而来的,如果说鸦片战争打开了国民了解西方的视野,那么甲午战争的战败就是彻底击碎了洋务派“师夷长技以制夷”的幻梦。甲午战争后,特别是戊戌维新以后,西方先进的政治观念与政治思想如潮涌般向沉寂已久的孔教伦理侵袭而来——这一时代既是辛亥革命所处的变革前夜,也是保皇党人试图求变的最后一战,但无论如何这都是一个变革、过渡的时代,“今日之中国,过渡时代之中国也”[1]。

当然,对于清朝的执权者而言,这种“过渡时代”的危机并不表现为现存制度的弊端,而是将这种危机解释为民心不稳、弊政过多。但是,无论是晚清士人还是普通民众,这种“过渡时代”可能带来的影响绝非仅限于个人;事实上,对于“民族由死而生”的期待却是社会大多数阶层所共有的。这样的期待自然也决定了在民族救亡面前,学术的引入或多或少会显得有些苍白无力。但是,清末的士人并不相信普通民众的“觉醒”能力,他们认为中国人在民族性上是“畏死”的,“吾观支那人之性质,曰柔顺,曰巧滑,曰苟且偷安,喻以利则为排外之举动,逼于势则为外军之顺民,总之畏死二字,足以尽之矣”[2]。但在另一方面,西方政治思想与西方政治学在晚清社会的引入,对清末的士人来说,自然是具有完全的“觉醒”意义,这种“觉醒”主要表现在晚清士人对民权的提倡、对专制的批判以及对未来社会的向往与规划。

西方政治学的引入使得晚清士人对“权力”一词有了全新的认知,“权力”不再是皇帝的独享,而是为普通民众所共有。而与“民权”相对的便是“专制”,晚清士人对专制的痛恨程度可以用“深恶痛绝”一词来形容。当然,这种激进的民权态度也促使在清末最后的十年间社会思潮的急速“左转”,从对“立宪”的幻想转为对“革命”的期待。不过,对于普通民众而言,这些思潮究竟对他们产生了何种影响,或者说这些思潮是否动摇过普通民众的思想根基?这些问题都是值得商榷的。在晚清士人的观念里,二十世纪应该是文明的时代,应该是自由与公正熠熠生辉的时代,但是有些人却认为这“不过梦拟之想耳”,其原因是“帝国主义之方盛,而自由之不敌也”,加之“吾国民多文弱而畏战争之心”,因此怎能抵挡“狮凶虎暴豺虐狼贪之冲”?因而只有“奋发尚武之精神”[3],才能避免这些灾难。当然,这些意见确然不能反映所有晚清士人对未来国家的构想,但其中体现的对民主政治与自由平等的追求,对民族独立与国家富强的渴望,却是所有晚清士人共同认可的。

总之,随着西方政治思想与西方政治学的引入,使得晚清士人开始重新思考国家、权力等一系列问题,开始逐渐用西方政治学的基本原理解构中国专制的现实,也开始用西方政治思想所赋予的理论来构想未来中国的蓝图。正是因为西方政治思想与西方政治学的启蒙作用,晚清士人深刻意识到了 “救亡”的迫切性,开始从国家制度的角度对未来中国的出路进行探讨并初步付诸现实。“过渡时代”既是此后中国发生突变的历史条件,也是西方政治学在晚清社会引入的时代背景。这一“过渡时代”,对于1911年爆发的辛亥革命与1921年中国共产党的创立来说,其重要性是不言而喻的;当然,当“救亡”成为时代的主题时,学术的引入便顺理成章地退居其次了。

二、西方政治学引入与晚清未来小说的诉求

晚清未来小说可以看成是民间(社会)知识群体对于未来中国社会的美好想象;在某种意义上,晚清未来小说又是社会民众对西方政治学认知与接受的载体。因此,未来小说中所表达出的诉求,一方面体现了西方政治学在晚清社会引入的影响;而在另一方面也透露出晚清社会知识群体对未来国家的期许。笔者在下文的论述中,将以梁启超的《新中国未来记》与碧荷馆主人的《新纪元》为研究载体,以文本为基础分析西方政治学的引入对晚清未来小说创作的影响,以及晚清未来小说中所透露出的对未来中国的诉求。

梁启超的《新中国未来记》创作于1902年,最初刊载于《新小说》第一、第二、第三、第七号,后收入1936年出版的《饮冰室合集》中。《新中国未来记》是一部未能完稿的作品,小说以倒叙回顾的方式,讲述了从1902年以来中国社会60多年的历史变迁。《新中国未来记》用大量的笔墨描写了革命派与改良派之间的论争,用小说的方式影射了20世纪初“中国往何处去”的大论争。

《新中国未来记》开篇便向读者介绍说,现在的中国是经历六个时期的变革[4](P12-13),才有了今日独立、民主、强盛的面貌,而在之后的论述中,小说以大量西方政治学的基本思想进行论述,事实上是将西方现有的政治运作模式想象为未来中国政府运行的基本蓝图,其中体现了梁启超对民主、自由、公正、正义的追求,特别是对西方宪政模式、议会民主的推崇:

其时正值万国太平会议新成,各国全权大臣在南京,已经将太平条约画押。因尚有万国协盟专件,由我国政府及各国代表人提出者凡数十桩,皆未议妥,因此各全权尚驻节中国。[4](P6)

再说维新以后,国中三大政党,所谓“国权党”,所谓“爱国自治党”,所谓“自由党”,常握一国政治上之权力,以迄今日。这三个党名,谅来听众诸君闻之已熟。虽一个主张中央政府的势力,一个主张地方自治的权利,一个主张民间个人的幸福,其宗旨各有不同,常常互相反对,激烈辩争。[4](P15)

从上述所引文本我们可以清楚地发现,西方主权在民、议会民主、政党政治等思想已然成为梁启超想象未来社会基本政治理念最为核心的组成部分。未来国家的权力完全掌握在国民手中,国家的运行按照宪法的规定,而政府的管理则仿效西方的责任内阁制。

虽然梁启超通过对未来中国政治走向的设想表达了他对西方民主制度的推崇,但在 《新中国未来记》中,梁启超亦有对西方民主政治的反思,特别是对议会民主、选举制度的反思。比如小说中提到政治社团在讨论问题时,很多时候大家只是把“民主”等同于一种形式,而并不关心民主的真正内容,当他人在进行政见表达时,“也没有人听他,只是拍掌之声总不断的”,但当众人进行表决时,“又齐声拍掌说道,赞成,赞成,赞成,赞成”;可是当表决结束后,“众人便已一哄而散,一面走,个个还一面记着拍掌,好不快活”[4](P124-126)。而梁启超把这一切的不正常又归于“天下最可怕的,莫过于国民膨胀的势力,现在英国、德国、美国、日本,都是被这种势力驱逼着,拿中国做个尾闾”[4](P100)。

除此而外,《新中国未来记》还透露出对民族独立、国家富强的强烈期待。正如小说一开头对“各国全权大臣在南京”、“上海开设大博览会”的描述可以看成是未来中国强大的一种表现。可是,当小说回顾这六十年的变革历程时,描写到小说的主人公黄、李二君借住旅顺俄租界时,那种被压迫民族的悲怆感,让今日的读者看来依旧感同身受。同样,当西方政治文化侵袭孔孟之国时,梁启超对服饰上“不中不西”、“半中半西”的光怪陆离,让他感觉到自己像是“初进大观园的刘姥姥”[4](P121)。这种情感与文化上的双重不适,恰恰是清末的社会思潮面对西方政治思想冲击时最原始的本土性回应。

相较于《新中国未来记》用倒叙的方式细说六十年来中国的政治变迁,碧荷馆主人的《新纪元》则直接将时间的节点定在了20世纪最末——即1999年。虽然《新纪元》也是一部未完之作,但与《新中国未来记》相比,《新纪元》则相对更能完整体现出作者对未来中国社会的构想。《新纪元》已经刊印的部分共分为二十个回目,主要讲述了20世纪末,中国作为世界上最为强大的国家之一,因为匈耶律国境内黄种人后裔与白种人发生冲突导致内战,因而出兵欧洲解决匈耶律内乱并开启世界“新纪元”的故事。

与《新中国未来记》一样,《新纪元》对未来中国社会进行了一番构想:

这时中国久已改用立宪政体,有中央议院,有地方议会,还有政党及人民私立会社甚多。统计全国的人民,约有一千兆。议院里面的议员,额设一千名。所有沿海、沿江从前被各国恃强租借去的地方,早已一概收回。……各国都个个惧怕中国的强盛,都说是黄祸必然不远,彼此商议,要筹划一个抵制黄祸的法子。[5](P3-4)

和 《新中国未来记》对未来中国的政治构想一致,《新纪元》也把未来中国设想成君主立宪制国家,国家设有上下议院,政府的首脑称为首相,而国家的元首依旧是“中国大皇帝”;国家奉行政党政治的运作模式,两大政党轮流执权,“其时中国的政党,分作两派,一是温和党,一是急激党。黄之盛本来是急激党中人,既任了海部大臣,本待要把海军好好的整顿一番,谁知不满半年,温和党首领内部大臣任其艰得了权势,举为首相”[5](P11)。

如果说《新中国未来记》主要讲述了20世纪中国政治曲折发展历程的话,那么《新纪元》则把笔墨更多放在描写20世纪中国乃至世界科技的飞速发展上,“十九世纪的下半世纪,是汽学世界;二十世纪的上半世纪,是电学世界;二十世纪的下半世纪,是光学世界……将来到了二十世纪的最后日期,那科学的发达,一定到了极点”[5](P1)。

《新纪元》中讲述了中国出兵欧洲解决匈耶律内乱的具体过程,每当中国军队遇到困难险阻时,总会因为新技术、新武器的发明和运用,使得战事的局面发生扭转,最终过关斩将,顺利到达欧洲平定战乱。譬如作者对未来“移动电话”的设想,“这倒容易,此去琼州海口上有一林大雄树,是空心的,里面装有不用线传的德律风(即telephone,电话,引者注),只消从那里打个德律风来,我们就晓得了”[5](P37);再比如对无线电技术和声呐技术的运用,“到了第三日,黄之盛统率了大队兵舰,浩浩荡荡的由东方而来。海、傅两统领见了,慌慌打个无线电过去,说前面不便进兵,请元帅暂行碇泊,再作计较”[5](P41),“其器用磁电以通知觉,凡遇雪雾不能瞭望之时,前途二三海里外有敌舰之危险,此器皆能报知,故其海军胆力愈壮而敢于冒险”[5](P42);当然,更为绝妙的是,作者竟然预想到了今日的“空中客机”,或者说这也可能是对“宇宙飞船”的想象,“一系美国桑港亚尔米尼姆造成,名世泰莱茵,长二百八十英尺,略如船式,能载重二万一千磅,每具可容三千人,内有货舱,足以容纳各项货物食料,为世界最大之飞行船”[5](P109)。

当然,与《新中国未来记》一样,《新纪元》中也透露出作者对民族独立、国家富强的强烈愿望;需要特别指出的是,《新纪元》主要围绕中国未来海军的军事作战展开描述,这或许与甲午战争中北洋水师的惨败有关。在小说中,中国海军总是战胜的一方,而敌军总是落荒而逃;中国海军总是“遭炮毙华军受小挫”,而敌军则“被火攻敌将丧残生”。作者对未来中国军事强盛的理解,主要表达为中国海军的傲视群雄:

到了十六这天,这一队中国军舰开离越南海面,越南海口炮台上的军官升了二十三门炮恭送,一路行来真个是舳舻千里,旌旗蔽空,凛凛威风,腾腾杀气。还有许多水底鱼雷舰及平常的鱼雷舰,前后追随,好不威武

同时,作者也把未来世界的冲突理解为西方国家对中国强盛的恐惧与敌视,理解为黄色人种与白色人种的矛盾,类似于今天西方所说的 “中国威胁论”;这种理解虽然存在种族主义的倾向,但却是作者对未来中国强大的美好想象,而与当时中国被各个列强瓜分的现实形成残酷的对比:

某适才探得锡兰岛全岛的黄种人民立意与白种人反对,已刊发传单,不许岛中官商接济鲁总督军中的薪、粮、药、弹等件,拟结成一个大团体,与白人开战。又发电到新加坡,令新加坡所有黄种人民也一齐反对。[5](P62)

此外,因为《新纪元》一书描写的是20世纪末的故事,因而该书的另一层意义则显示在今日中国与“新纪元中的中国”的对比,处在21世纪的我们,去回望百年前晚清士人为我们预设的未来,是唏嘘不已,是拍案惊奇,还是苦笑不语?这些看似“精神催眠”的想象,在中国经历了百年变革之后,是成为了现实,还是变成了新的“精神催眠”?

需要特别指出的是,与近代中国政治学的引入路径相类似,晚清未来小说的形成也深受日本的影响,在很多作品的呈现中都可以找到日本政治小说的影子。例如在1899年《清议报》刊载日本作家柴四郎的《佳人奇遇》后,梁启超与陈天华便受此影响,分别创作了《新中国未来记》与《狮子吼》;而上文所引用的碧荷馆主人的《新纪元》,则是在题材、结构与内容上对日本政治小说《雪中梅》的模仿。

但是无论如何,西方政治思想与西方政治学的引入,使得晚清士人用西方的价值标准来看待清末的中国,同时也用西方社会的运行规范来规划未来中国的发展方向。晚清未来小说中所透露出的对民主政治、平等自由、民族独立与国家富强的追求,恰恰是西方政治学在晚清社会引入后,在社会思潮层面引起的最为强烈的对照性回应。未来小说并没有像政治启蒙那样,直接鼓吹政治变革、号召民众改朝换制;相反的,它给民众提供了一个可以参照并且可以实现的未来社会的美好蓝图,激发民众对未来中国的希望与期待——而事实上,在列强分割中国、政府贪腐无度、民众怨气四起的那个年代,这些未来小说或许也是某种意义上的“精神催眠”。但是,通过晚清的未来小说,确然可以清晰地看到,社会思潮在西方政治思想与西方政治学的引入后所引起的变化与回应。

三、西方政治学引入与学术转型的尝试

严格的来说,西方政治学的引入对近代中国学术转型产生的影响应该早于西方政治学在近代中国的正式传播;换而言之,作为西方政治学传播序曲的西方政治思想的推介,是近代中国学术转型更为庞大的思想背景。而新式教育的创办,则是这一转型最为显著的外在表现。

光绪二十二年(1896年),刑部左侍郎李端棻在《请推广学校折》中向光绪帝提出设藏书楼、创仪器院、开译书局、广立报馆、选派游历等建议,希望通过这些方式变革旧的教育模式,以达到“贤俊盈廷,不可胜用”[6]的目的。光绪帝采纳了这些建议,并认为“兴教劝学为安内攘外之基”[7],要求各部门积极配合妥善处理。

庚子国变,滑稽的“开战”变为西方列强争相瓜分大清帝国的狂潮,清王朝的最高统治者不得不清醒地认识到,新知与旧国之间存在的矛盾冲突。基于这样的现实情况,慈禧太后以光绪皇帝的名义下诏变法,对朝章国政、吏治民生、学校科举、军制财政等方面进行改革。而这一变动,可以看成是清末统治阶层在面对西方新学冲击中国传统旧学面前的一种被动调整,但这种变动却在客观上推动了西方政治思想与西方政治学在近代中国的传播。

因此,改革旧学、创办新式教育便成了清末统治阶层与知识分子共同的价值认同,事实上最早在甲午战争后、戊戌维新前,各地便有新式的学堂成立并开始招生授课。1897年,由刑部主事张元济等人提请创办的通艺学堂在北京成立,学堂的课程设置就已经以西学为主:

先习英文暨天算、舆地,而法、俄、德、日诸国以次推及。其兵、农、商、矿、格致、制造等学,则统俟洋文精熟,各就其性质之所近,分门专习。一俟筹款稍充,再行延洋教习,广购仪器,分建藏书、译书等馆,以期考核精审,温故知新。[8]

通艺学堂设学董、堂董、副董、议事、司事等职,其中学董与堂董由议事及学生公推,议事由学生公推,而司事则采取聘用制度。所以无论从课程设置还是从管理模式来说,通艺学堂都应看做是新式教育的一个代表。而这种新式教育背后实际上包含了西方政治思想中所提倡的自由与平等的基本观念,与中国传统私塾的管理思维大不相同。

但是,作为官办新式教育的代表,京师大学堂却呈现出与通艺学堂不同的面貌。在“中体西用”的思维模式下,即使是开办新式教育,仍然不能忘记“中学为体”这一根本问题,“中国学人之大弊,治中学者则绝口不言西学,治西学者亦绝口不言中学;此两学所以终不能合,徒互相诟病,若水火不相入也。夫中学体也,西学用也,二者相需,缺一不可,体用不备,安能成才”[9](P230)。而对于京师大学堂学生的考核奖励,清朝的教育部门则采用给予其“出身”的方式,“原系生监者,赏给举人。原系举人者,赏给进士,引见授职”[9](P235)。而这种“出身”奖励事实上与学生的学业成绩直接挂钩。

由此可见,虽然京师大学堂所学的知识是新知,但其管理模式却是传统而陈旧的。但在实际的操作中,很多新式学堂在“中体西用”这一问题上,都采取了回避的态度,而是强调“中学”与“西学”同等重要,不可偏废。

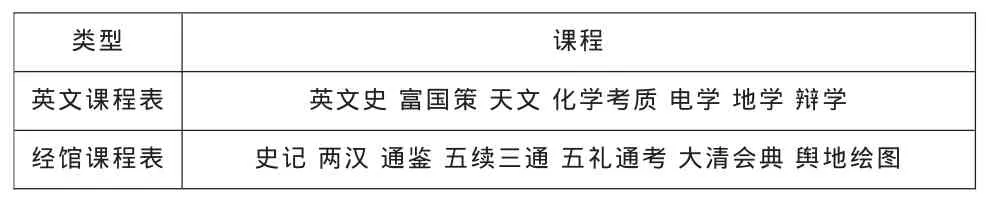

值得注意的是,创办于1897年的育材书塾,则直接将课程表制成英文课程表与经馆课程表两大类,试图达到学贯中西、体用兼备的目的。

表1 育材书塾课程表(摘录)[10]

除此而外,在传统中国社会“学”与“仕”的角色转换中,科举作为促成这一转换的主要途径,不仅决定了知识分子基本知识体系的形成,更在一定程度上决定了知识分子的价值判断和认同。因而与改变旧学、创办新式教育相配套的举措便是对科举考试的改革:科举考试被改革为由三场综合考试组成,“头场试中国政治史事,二场试各国政治、地理、武备、农工、算法之类,三场试《四书》、《五经》经义”[11]。因为科举考试涉及众多“西政”的内容,一时间民间各类介绍西方政治思想、西方政治学的“考试辅导书”便大量出版、刊印。同时,科举试题的命题人因为考虑到晚清士人对“西政”的认知强烈而迫切,为了能更好地选拔人才,关于“西政”的试题大多是全面而又与时事紧密相连的。这种双向互动,促使了西方政治思想与西方政治学在近代中国士人阶层的广泛传播——科举的变革带动了新知的输入,而新知的输入又促使科举考核内容的“与时俱进”。

总之,创办新式教育是西方政治思想与西方政治学在近代中国引入的重要影响之一。正是因为西方政治思想的传入,使得传统旧学的价值判断与传统学堂的管理模式受到了冲击;也正是因为西方政治学的引入,使得传统“经史子集”的四部分类法出现不适应与失灵,从而使得晚清士人用新的学术分科方法对传入的新知与已有的旧学进行划分。在民国二十二年北京大学创立35周年的校史回顾文章里,“延外国教习选译书报,兼授西学”[12](P2)、“别分政、艺二科”[12](P3)、“设经、文、法政、医、格致、农、工、商等科”[12](P5)被认为是清末京师大学堂建立和发展的重要事件。由此可见,对于近代中国高等教育的发展而言,新式教育的创办与学术分科的初步形成,是不可或缺同时也是至关重要的。

四、结 语

本文论述的重点实际上是从西方政治学的引入扩展到了包括西方政治学在内的西方政治思想的引入对于晚清社会政治启蒙、社会思潮与学术转型的作用。事实上,刻意区分西方政治学与西方政治思想的差异,在当时的历史条件下,并无太大意义。因为在甲午战争后,西方政治思想与西方政治学的传入基本是前后相继、互为表里的。西方政治学有时以政治学的面目出现,有时又以政治思想的方式进行表达,甚至在某些情况下又与政治学史混为一谈。简言之,西方政治思想与西方政治学在当时的学术语境下,是很难进行清晰而又明确区分的。当然,在本论文的研究中,笔者把那些涉及学科本身系统化、理论化、学科化的研究成果,归之为“西方政治学”的范畴。

首先,西方政治学的引入为清末的政治启蒙提供了很好的理论武器,晚清士人利用西方自由、民主、平等的政治理念对现存的清政权展开猛烈的批判,启蒙国民以新的政治视角来看待这个已经腐朽、没落的王朝,号召仁人志士用行动终结清王朝的统治时代。虽然,立宪派并不完全赞成革命,但他们对西方自由、民主的追求,与革命党人在价值理念的内核上是一致的。

其次,西方政治学的引入还引发了清末社会思潮的变动,晚清士人通过未来小说表达对理想国家的追求与向往,表达了对民主政治、平等自由、民族独立与国家富强的渴望与期待。而这些未来小说所提倡的基本理念,又通过小说本身传递给社会的普通知识阶层,在社会思潮层面引起变动。未来小说中所幻想的未来中国,不过是当时西方先进国家的政治制度在中国土地上的二次生根,与西方所提倡的基本价值并无差异。

最后,西方政治学的引入又促进了新式教育的创办与学术转型的尝试,人们开始在教育层面对西方的新知进行系统化的传播,并试图在这一过程中平衡“中学”与“西学”的主次关系。当传统“经史子集”的四部分类法无法解决当时学术分科的现实时,“政”、“艺”二分便成为了一种较为常用的学科大类划分方式,当然,这种划分方式在很长的一段时间内并没有能完全取代四部分类法。

总之,在清末的时代背景下,西方政治思想与西方政治学作为“新知”,在这个面临多重危机的“旧国”内生根,继而又发芽、成长。它们两者所产生的碰撞、冲突与矛盾,最终“挟持”着这个国家走向另一个新的时代。我们很难说这种“挟持”是西方文化战胜了东方传统——当然,我们可以认为这是普遍的价值认同打败了没落的封建秩序。

[1]梁启超.过渡时代论[N].清议报,1901-06-26(83).

[2]李群.杀人篇[N].清议报,1901-08-14(88).

[3]自强.论帝国主义之发达及二十世纪世界之前途[N].开智录,1901-05-10(2).

[4]梁启超.新中国未来记[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

[5]碧荷馆主人.新纪元[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

[6]李端棻.请推广学校折[A].舒新城编.近代中国教育史料[C].北京:中国人民大学出版社,2012.5.

[7]总理衙门.议覆推广学校折[A].舒新城编.近代中国教育史料[C].北京:中国人民大学出版社,2012.6.

[8]张元济.呈请设立通艺学堂文[A].汤志钧编.中国近代教育史资料汇编戊戌时期教育[C].上海:上海教育出版社,2007.250.

[9]总理衙门筹议京师大学堂章程[A].汤志钧编.中国近代教育史资料汇编戊戌时期教育[C].上海:上海教育出版社,2007.

[10]育材书塾章程[A].汤志钧编.中国近代教育史资料汇编戊戌时期教育[C].上海:上海教育出版社,2007.286-287.

[11]张之洞,刘坤一.会奏变法自强第一疏[A].舒新城编.近代中国教育史料[C].北京:中国人民大学出版社,2012.49.

[12]蒋梦麟.国立北京大学校史略.北京大学民国时期内部出版物.1933-12-17.

【责任编辑:周琍】

Changes in Social Thoughts and Academic World:Western Political Studies Introduced in China in Late Qing Dynasty

WU Zu-kun1,WANG Kun2

(1.Party School of the CPC Jilin Provincial Committee,Changchun,Jilin,130012;2.Renmin University of China,Beijing,100872)

Western political studies were introduced in China not in a flat but truly three dimensional way,which triggered dramatic changes in both social thoughts and academic world.During the process,there existed the“infiltration”of new knowledge and new learning and selective“avoidance”of some social classes and groups.That is what really happened when Western political studies were introduced in China:there was some distance between the spread and acceptance of new knowledge.In late Qing Dynasty,the“new knowledge”of Western political thoughts and political studies took root in the“old country”confronted with crises,and then sprouted and grew.The cultural clashes,conflicts,and contradictions eventually pushed China into a new age.

Western political studies;changes in social thoughts;academic transformation;in late Qing Dynasty

K 252

A

1000-260X(2016)04-0137-06

2016-02-15

国家社会科学基金项目“本土文化传承与民族凝聚力提升路径研究”(16XNH070);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目“马克思主义政治学的初建:1911-1929”(16WH066)

吴祖鲲,中共吉林省委党校《长白学刊》编辑部编辑、三级教授,主要从事文化史、文化社会学和社会发展理论研究;王昆,通讯作者,中国人民大学中共党史系博士研究生,主要研究近代中国政治思想史、近代中国政治学学科史。