基于并行电法的节理岩体注浆过程监测

2016-09-12周万福丁小平康爱国梁德贤张亚民宁夏公路建设管理局宁夏银川75000中国矿业大学资源与地球科学学院江苏徐州交通运输部公路科学研究院北京00088

周万福,丁小平,康爱国,吕 超,梁德贤,张亚民(.宁夏公路建设管理局,宁夏 银川 75000;.中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏 徐州 6;.交通运输部 公路科学研究院,北京 00088)

基于并行电法的节理岩体注浆过程监测

周万福1,丁小平1,康爱国2,吕超3,梁德贤3,张亚民2

(1.宁夏公路建设管理局,宁夏 银川750001;2.中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏 徐州221116;3.交通运输部 公路科学研究院,北京100088)

通过节理岩体注浆过程中不同部位的地电场响应特点试验,获得了岩体注浆过程中地电场参数瞬时响应规律。对采集数据运用视电阻率反演技术,得到了三维数据体,并能直观地看出电阻率的变化,从而分析浆液扩散及对岩土体的改造情况。自然电位和激励电流对浆液具有很好的敏感度,基于一定的电极排列及数据采集方式,可以很好地跟踪浆液扩散状态。了解注浆过程中地电场参数的变化有助于对浆液扩散规律的认识,也在一定程度上验证了注浆改造效果。

节理岩体;注浆;地电场;参数响应

我国是世界上隧道修建规模与难度最大的国家,特别是随着重大工程建设重心向地形、地质复杂的西部地区转移,正在或即将修建大量的深长隧道工程,更是会经常遇到软岩、破碎带、构造断裂带等不良地质现象。据统计,我国铁路和公路隧道,完全无渗漏情况的寥寥无几,绝大部分隧道都存在不同程度的渗漏问题,渗漏部位遍及隧道各个部分。开展注浆防渗加固效果检测和评价方面关键问题的研究,将不仅具有重要的现实意义,而且对充实和完善这一领域的科学理论具有重要的学术价值。目前,地球物理的电法手段成为岩土工程中的重要手段,然而,通过自然电场和人工电场相结合,利用自然电场和人工激发电场参数响应规律来反映浆液在岩土体中扩散过程,进行岩土体渗流的瞬态响应的研究目前较少。

基于此,本文进行了现场注浆试验,通过在岩体模型中铺设电极进行人工供电,并实时跟踪监测电极测点处的地电场参数响应,研究注浆过程中的浆液渗流过程和地电场响应。

1 试验研究

1.1场地条件

本次试验在一处具有代表性的地点进行,该处岩层产状190°∠18°,层理发育,各层厚度不一;节理方向杂乱,线密度约为16~18条/m。薄层岩石破碎情况严重,对施工造成了一定威胁,有发生变形与渗水的危险。试验前对测试岩层区域进行了地质雷达测试,以更好地了解其内部构造裂隙发育及展布情况。测试结果表明:0~5 m范围可见明显层理;下部层理发育一般,岩石完整性强于表层,密实度较高。但在掘进过程中很可能由于应力释放,内部裂隙张开,导致原被高地应力压实在一起的较破裂岩块分离,造成坍塌或突水事故。

1.2试验方法

本次试验目的为跟踪裂隙岩体注浆浆液的扩散状态,验证注浆效果。试验在六盘山隧道二标段的白垩系下统李洼峡组(K1l)地层中进行,岩体含有多条裂隙。设计4个注浆孔,采用直流并行网络电法对注浆过程进行监测。在地下空间中进行电法工作,通过对围岩供电,在围岩中建立起全空间稳定电流场,该电流场的特征取决于围岩岩体电场的空间分布。因此,按照下面公式求得的电阻率已不是某种介质的电阻率,而是对周围电流场分布的三维空间体积范围内围岩电性的综合反映,故称为全空间视电阻率,用ρs表示。

式中:K为装置系数;UMN为电位差;I为电流强度。

本次试验岩层展布约有9 m2,布置有4个注浆孔口管,依次进行注浆。在11:00~11:30先对4个孔注入少量水,11:35开始注浆,采用水泥单液注浆。由于测试面积较小,并行网络电法布置使用集中式16道电极,构成4×4的电极分布,可以满足试验要求。整个注浆及效果检验过程共进行60组网络并行电法数据采集,对每个阶段每组AM数据进行解编处理,得到地电场参数:电阻率、自然场和激励电流,以此分析岩体渗流过程中地电场特征。

2 注浆试验过程分析

2.1注浆过程中岩层电阻率特征分析

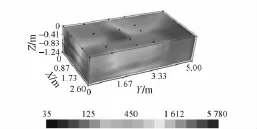

选取注浆前、注浆中、注浆后的电阻率(Resistivity)处理结果进行分析。未注浆前试验岩体电阻率反演结果见图1。图1中可以看出,未注浆前该处岩体电阻率背景值约为200 Ω·m。局部呈高阻反应,可达800~900 Ω·m,由于测试前做过预注水,说明该局部高阻裂隙发育较少,所注水未进入。从另一方面反应了试验地点岩体发育不均一,节理发育杂乱。

图1 未注浆前试验岩体电阻率反演结果(单位:Ω·m)

1号孔注浆过程中电阻率反演结果见图2。图2中可以明显看出坐标(2,3)处出现高阻显示,约为400 Ω·m。此处正是1号注浆孔所在位置,随着浆液的注入该处电阻率升高,并将之前所注水驱赶到图中右上角位置,使此处电阻率有所降低,约为100 Ω·m左右。电阻率背景值未发生变化,仍为200 Ω·m,利用与注浆管处高阻体的界线,可以圈定该注浆管注浆的扩散半径,扩散半径约为1 m。

图2 1号孔注浆过程中电阻率反演结果(单位:Ω·m)

2号孔注浆过程中电阻率反演结果见图3。图3中可以看到新增了一处高阻区,该区域对应于2号注浆管位置,即随着2号管逐渐开始注浆,该注浆管处岩体电阻率增高。同理可以圈定此处注浆扩散半径,扩散半径约为0.8 m。岩体电阻率背景值仍未发生变化,为200 Ω·m左右。

图3 2号孔注浆过程中电阻率反演结果(单位:Ω·m)

3号孔注浆过程中电阻率反演结果见图4。图中出现3处高阻区,新增加的一处即为3号孔注浆所致。此处注浆扩散半径为1.2 m左右。岩体电阻率背景值同样仍未发生变化,为200 Ω·m左右。

图4 3号孔注浆过程中电阻率反演结果(单位:Ω·m)

4号孔注浆过程中电阻率反演结果见图5。岩体电阻率发生明显变化,且与3号孔浆液扩散范围交合,从而使3,4号孔周围形成明显的高阻,电阻率达到800 Ω·m以上,且岩体整体背景值升高到500 Ω·m。边角处低阻区的形成是由于高阻体对电流的屏蔽,使电流向该处集中,从而表现为低阻异常。

图5 4号孔注浆过程中电阻率反演结果(单位:Ω·m)

注浆后连续进行了数天数据采集,注浆后电阻率反演结果见图6。从图中可以看出岩体电阻率趋于稳定,多次观测未发生大的改变,且电阻率值普遍在800 Ω·m左右,表明已达到注浆效果明显,岩体阻水性能得到很大的提高。

2.2注浆过程中岩体地电响应特征

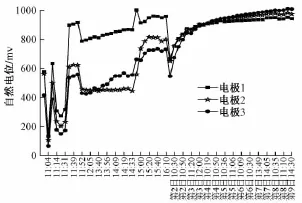

入渗过程中自然电位历时曲线见图7。从图中可以看出在注浆过程中岩体自然电位有4处明显的陡降,正好对应4个注浆管的注浆时刻,很明显岩体自然电位与浆液的注入具有相关性。分析认为这4处陡降是由于注入水泥浆液所致,水泥浆液具有驱水及填塞岩石裂隙的作用,从而降低自然电位的产生。自然电位对浆液注入敏感,反应剧烈。由此,可以得出并行网络电法是一种追踪浆液在岩层中扩散情况的有效方法。另外,3道电极的所测自然电位的变化趋势基本同步,表明了该处岩体的浆液可注性较好,扩散迅速,另一方面保证了岩体注浆的效果。

图6 注浆后电阻率反演结果(单位:Ω·m)

图7 入渗过程中自然电位历时曲线

提取试验3道电极分别与无穷远B极的供电电流,形成一次场激励电流进行分析。入渗过程中激励电流历时曲线见图8。图8中每个电极的激励电流总体变化趋势一致,这同样验证了该处岩体浆液可注性好。在11:35~15:00的注浆时间段内,各电极一次场激励电流出现明显的下降,这与该时间段内4个注浆孔依次注浆相对应。继续注浆,激励电流值上升并恢复,表明在注浆后期浆液对岩体裂隙等的充填已基本完成,与岩体结合较好。在后续几天的验证检测中,激励电流保持稳定,并比初始值有所减小,从侧面验证了注浆对降低岩体裂隙率及含、透水能力具有一定效果。可以看出,激励电流对浆液有一定敏感性,当未注浆时,电流基本保持稳定,注浆时,电流值突变。而注浆后,电流值恢复并低于初始值,故通过对比分析在一定程度上验证注浆的效果。

图8 入渗过程中激励电流历时曲线

3 结论

本次岩体注浆跟踪及验证试验,可以得出以下几点结论:

1)通过并行网络电法可以很好地跟踪浆液的扩散状态,并能验证其改造效果。

2)通过对采集数据的视电阻率反演,可以得到三维数据体,并能直观地看出电阻率变化情况,从而分析浆液扩散及对岩土体的改造情况。

3)自然电位对浆液具有很好的敏感度,通过一定的电极排列及数据采集方式,可以很好的跟踪浆液的扩散状态;激励电流同样对浆液具有很好的敏感度,可以从另一个角度跟踪浆液扩散状态,并能通过前后对比在一定程度上验证注浆改造效果。

[1]JI H B,CHEN Y X,CHEN S Z.Numerical and Experimental Fractal Pore Network Study on Drying of Porous Media:Model Building[J].Advanced Materials Research,2012,26(10):557-559.

[2]KOYAMA T.Stress Flow and Particle Transport in Rock Fractures[D].Stockholm:Royal Institute of Technology,2007.

[3]PAUL F W,DONALD H G.The Application of Eophysical Methods in the Exploration and Development of Sandstone Aquifers[J].Quarterly Journal of Engineering Geology& Hydrogeology,1975(8):73-102.

[4]JU Y,XIE H P,ZHENG Z M,et al.Visualization of the Complex Structure and Stress Field Inside Rock by Means of 3D Printing Technology[J].Chinese Science Bulletin,2014,59 (32):3109-3119.

[5]张贵宾,MAURICE A.火山地区二维自然电位异常反演[J].地球物理学报,1996,36(6):835-844.

[6]张贵宾,刘剑玲,MAURICE A.火山岩地区勘探地下水过程中自然电位异常的解释[J].地球科学(中国地质大学学报),1996,21(3):341-344.

[7]刘盛东,王勃,周冠群,等.基于地下水渗流中地电场响应的矿井水害预警试验研究[J].岩石力学与工程学报,2009,28(2):267-272.

[8]郑灿堂.应用自然电场法检测土坝渗漏隐患的技术[J].地球物理学进展,2005,20(3):854-858.

[9]郑灿堂.土坝自然电场的分布特点[J].地球物理学进展,2005,21(2):665-669.

[10]王齐仁.自然电场分布规律及其分析[J].湘潭矿业学院学报,1992,7(1):38-42.

(责任审编赵其文)

Monitoring of Grouting Process in Jointed Rock Mass Based on Parallel Electrical Method

ZHOU Wanfu1,DING Xiaoping1,KANG Aiguo2,LYU Chao3,LIANG Dexian3,ZHANG Yamin2

(1.Ningxia Highway Construction Administration,Yinchuan Ningxia 750001,China;2.School of Resources and Earth science,China University of Mining and Technology,Xuzhou Jiangsu 221116,China;3.Research Institute of Highway Ministry of Transport,Beijing 100088,China)

T hrough the response characteristics test for different parts of the geoelectric field during the grouting process of jointed rock mass,the instantaneous response law of geoelectric field parameters was achieved.By using apparent resistivity inversion technique to collected data,the 3D data were got,the change of resistivity could be observed directly,and the slurry diffusion and reconstruction condition of rock mass were analyzed.Natural potential duration and exciting current have a good sensitivity to grouting,which could be used to track the slurry diffusion state based on a certain arrangement of electrodes and data collection methods.Understanding the variation of geoelectric field parameters in the grouting process is helpful to summarize the slurry diffusion law and verify the effect of grouting reconstruction to a certain extent.

Jointed rock mass;Grouting;Geoelectric field;Parameter response

TU472.6

A

10.3969/j.issn.1003-1995.2016.08.22

1003-1995(2016)08-0089-04

2015-11-26;

2016-05-12

交通运输部西部交通建设科技项目(2013318J12330);国家自然科学基金(41102201)

周万福(1966— ),男,教授级高级工程师。