中学阶段生涯规划理论研究综述

2016-09-10黄瑞滢

黄瑞滢

〔摘要〕本文对职业生涯规划的概念、相关理论及评述进行了详细的介绍,并整理出与中学阶段生涯发展相关的理论和实践研究结论,旨在为中学阶段特别是高中的生涯课程设计提供理论依据。

〔关键词〕中学生;生涯规划理论;综述

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1671-2684(2016)10-0007-03

一、生涯规划的定义

职业生涯规划的概念最早由舒伯提出。传统的观点认为,职业生涯规划是指一个人对自身主客观条件进行测评、分析和总结后,制定职业目标,并为自己的职业理想规划出相应的学习、培训、实践的步骤,对每一步骤的实施时间和顺序合理安排,最终实现个人职业理想。俞国良和曾盼盼[1]提出,生涯规划是在一个纵横交织的生涯发展框架中展开的,个体在每个阶段都有发展任务;个体在应对过程中形成相适应的生理、认知和情感特征,为下阶段更高一级的生涯任务做好准备,推动生涯的发展。综合来看,职业生涯规划是指个人与职业环境相互结合,对个人的职业理想、兴趣爱好、能力、社会资源甚至短板等主客观条件进行综合的权衡,根据所处社会环境和个人的职业倾向,确定最佳的职业目标,并为实现这一目标而努力,付出有效的行动[2]。

二、相关理论及评述

对职业生涯理论发展影响较大的主要分为两类:特质选择理论和生涯发展理论。特质选择理论强调人职的匹配,是横向选择,注重静态角度;而生涯发展理论则是纵向决策,注重动态角度。两大理论构成了生涯规划的重要依据。

(一)职业选择理论

1. 特质—因素理论

特质—因素理论历史最为悠久,即职业选择理论的源起,之后发展出来的职业选择理论都是以此为基础;其核心是将个体的心理因素与职业因素相匹配[3-5]。物质—因素理论的代表人物有帕森斯、赫尔、基特森等。舒伯认为,如果某个职业所需要的兴趣和能力比较接近个体本身的特质,那么个体从事该职业就更容易获得满意感。

2. 工作调适理论

工作调适理论是一种较复杂的特质导向的类型理论,它将个体的需要、能力等与职业的环境要求结合,对职业满意度、职业效率和工作持续期等职业事件进行预测。

3. 社会学习理论

社会学习理论所持的观点是,人们将一系列遗传和社会获得的特质带进了生活的特定环境。个体的这些特质和环境相互作用,逐渐形成其特有的自我概念,进而影响到与个体工作有关的行为[6]。克伦伯兹曾强调,生理、环境、学习经验、价值观等是影响生涯选择的重要因素。因此,该理论不仅承认环境因素的影响和限制,同时也重视主动学习,提出应该扩展兴趣,培养职业应变能力,鼓励主动求职就业、抓住机遇等等。据此,克伦伯兹在1973年还提出生涯咨询的步骤:界定问题、确定各种解决方法、收集已定问题的有关信息、考察各种决策的可能结果和重估目标、作出决策,将整个过程推广到新问题的解决。将社会学习理论运用于咨询工作中,同时,这也是生涯决策过程的重要框架。总之,社会学习理论的积极方面在于其目标和实现这些目标的方法极其明确。

4. 心理动力理论

心理动力理论认为,个体的职业需要来源于人的内在动力,因此重视需要及其心理机制。这一侧重弥补了特质因素论对个体心理活动的忽视,但过分强调内在因素也是该理论的不足之处。

除此之外,还有人格类型理论、MBTI人格理论、职业锚理论等。这几种理论认为生涯选择代表了人格的延伸,个体将会在个人的生活中贯彻他的主要行为风格;因此,均是把职业人划分成不同的类型,与不同的职业或岗位进行匹配。这些类型理论被广泛运用于职业测评、婚姻教育等领域,并受到欢迎。

(二)生涯发展理论

生涯发展理论认为,个体的职业意识并不是在面临就业时才有,而是在童年时代就开始萌生;随着个体的成长,其职业选择意识也发生着改变[7]。这个过程可以被分成几个阶段,不同的心理学家对此阶段的划分都有所不同,但其划分阶段的主要任务,与身心阶段成熟程度和个人社会化程度都是密切关联的,如:施恩的职业生涯九阶段理论、格林豪斯的生涯发展五阶段理论、利文森的生涯发展六阶段理论、金斯伯格的职业生涯三阶段理论、萨帕的生涯发展五阶段理论。

同时,萨帕还有一个很重要的理论——自我概念发展理论。这一理论强调个体是通过职业活动的方式来实现自我概念的,因为职业行为是自我概念很重要的表达方式。职业生涯发展的一个重要功能就是:个体通过特定的职业行为表现来贯彻其自我概念。相对于成年人稳定的自我概念来说,青少年的自我概念尚在形成和发展阶段,因此,个体在青少年期的职业决策方式可能与中年晚期的表现形式有很大不同。青少年在进行职业规划和决策的过程中,其自我概念得到相应发展,并通过规划和决策表现出来。

(三)生涯发展理论的比较与思考

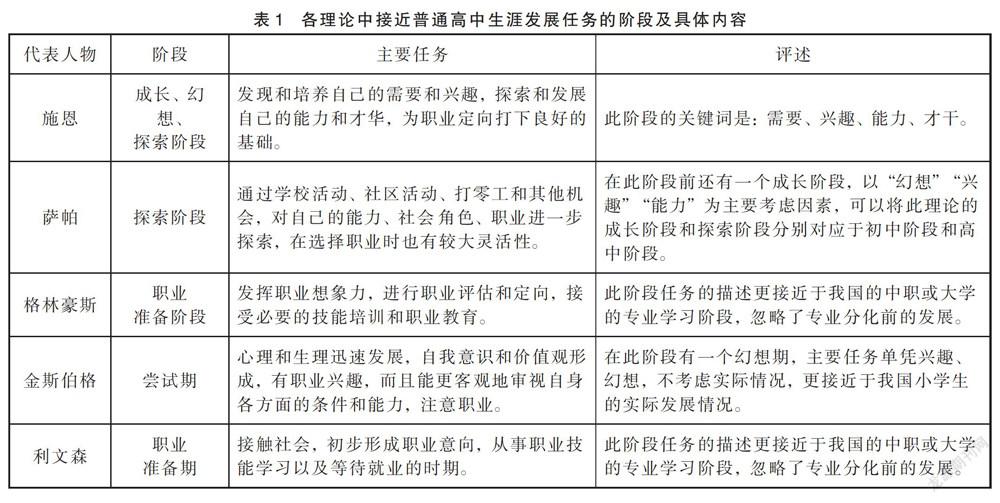

笔者将焦点锁定在高中生(即17~19岁这个年龄阶段)在各阶段理论中职业发展任务,进行比较整理发现,国外的经典理论在这一年龄阶段的职业发展任务主要集中在初入职场或进行职前教育,例如施恩的“查看工作世界,进行基础培训”,萨帕的“进入人才市场或接受专业培训,更立足现实,又力图实现自我,将泛泛的选择转为定向选择”,格林豪斯的“对职业就行评估和选择,接受必需的职业教育”等。然而结合我国国情,17~19岁的青少年,除了少部分进入中职学校,已经进行职业划分,大部分都还在普通高中,尚未进行专业选择,即还在职前教育前阶段。因此,笔者认为,欲探索高中生的职业生涯发展任务,可以将关注焦点提前到专业分化、专业教育之前的生涯阶段任务,笔者将与此相关的阶段任务归纳如表1。

(四)各生涯阶段发展理论评述

格林豪斯和利文森的理论的起始阶段任务是从职业定向及职业教育阶段开始,没有考虑专业定向前的生涯任务,而施恩、舒伯、金斯伯格等的理论则考虑到了这一部分,统合三人的理论,并结合我国国情,笔者整理出专业选择前的生涯阶段任务:小学幻想期(7~12岁),以幻想为主,更多考虑兴趣憧憬,不考虑自身条件、能力水平、社会需求等现实因素;初中现实期(13~15岁),自我意识开始发展、价值观逐渐形成,开始考虑自己的职业兴趣、能力、需要;考虑职业角色的社会地位和社会意义;高中探索期(16~19岁),通过一些社会实践活动对自我和职业进行探索,进一步发展能力与才干,选择学习计划。并且,如果前一阶段的任务没有完成或者没有得到完整的发展,可能会影响后一阶段的发展。例如,小学初中阶段缺乏生涯规划意识,可能导致学生到了高中阶段仍对自己的兴趣、需要、能力不甚了解,甚至自我意识的探索和发展不够充分,从而很难进行职业定位和专业探索,对专业选择出现迷茫。因此,高中阶段的生涯教育,除了关注学生职业探索的任务之外,也应考虑学生在职业兴趣、能力、需要等方面的自我探索是否已经充分。

三、中学阶段生涯规划的相关研究

生涯规划是一个不断发展的过程,杰普森在1975年的研究中表明,中学生在从九年级到十二年级的阶段(正好对应了我国的高中阶段),对职业的选择已经越来越具体。库利也在对学生在九年级和十二年级时的职业兴趣和职业选择进行了纵向比较,发现九年级时制定的生涯计划已经可以相当好地预测十二年级时制定的生涯计划。当然,青少年时期的生涯规划也具有不稳定性,萨帕与他的搭档在生涯模式研究中表明,男孩子在少年早期作出的选择既不稳定也不牢固。这可以用青少年时期的自我概念特别是职业自我概念还在发展中进行解释。综合上述研究发现,青少年在九年级前的职业信念仍不够稳定,而到九年级之后,青少年的职业选择开始趋于稳定,九年级到十二年级阶段正好对应了我国教育的高中阶段,在这一时期实施系统的生涯规划课程效果较好。

四、普通高中的生涯规划课程

高校的生涯指导模式发展已较为成熟,目前发展出管理取向模式、指导取向模式、服务取向模式等。然而高中阶段还未形成有效的指导体系,课程体系有待健全,指导形式缺乏,内容单一。相对于大学,只有部分中职学校开设相关课程,有些职业学校甚至尚未开始,至于普通高中,受到升学压力等原因限制,更是寥寥无几。据调查,目前在中国内地,仅有北京北师大附中等二十余所普通中学,正式开设了生涯规划类课程。

从教材上看,笔者查阅闽南师大图书馆,发现对于大学生的生涯规划指导用书、自助手册、创业指导等用书几百余册,但关于高中生生涯规划的用书则寥寥无几。在当当等电商网站中输入“高中生”“生涯规划”共搜索到:《高中生职业生涯规划八讲》(熊丙奇著)、《高中生职业生涯规划与班级团体辅导》(林甲针,陈如优著)、《生涯规划(高中)》(朱凌云编)等共10本。可见,现阶段高中生生涯规划教育慢慢引起关注,出现各种版本的生涯规划教育用书。然而,真正被教育部门重视,作为教材使用的仍是少数,个别进行生涯规划教育的学校,所使用的教材更是各自为政,没有得到统一。

综上所述,目前关于生涯规划的理论探究已十分成熟,然而关于实践探索仍占少数,基于实践基础上的课程开发更少,很多生涯课程的编写也仅是基于经验和空想。因此在未来的研究和实践中,可以对“前人的理论在普通高中生身上是否同样适用”进行验证,再以此理论框架为依托,编写适合普通高中的生涯规划课程,将理论与实践紧密结合。

参考文献

[1]俞国良,曾盼盼. 心理健康与生涯规划[J]. 教育研究,2008,(10):65-69.

[2]高文龙. 现阶段我国研究生职业生涯规划教育问题研究[D]. 河南大学,2013.

[3]宋争辉. 大学生职业生涯规划影响因素研究[M]. 北京:人民教育出版社,2012:82.

[4]【美】路易丝著,顾雪英,姜飞月等译. 生涯发展理论[M]. 上海:上海教育出版社,2010:7.

[5]金树人. 生涯咨询与辅导[M]. 北京:高等教育出版社,2007.

[6]孙玫璐. 生涯规划[M]. 上海:华东师范大学出版社,2007.

[7]金树人. 生涯咨询与辅导[M]. 北京:高等教育出版社,2007.

(作者单位:闽南师范大学教育科学学院,漳州,363000)

编辑/王抒文