当前我国商业银行不良资产证券化存在的问题及对策研究

2016-09-10李晓玺袁天昂

李晓玺 袁天昂

【摘要】经济增速的放缓给企业和银行都带来了不小的压力,银行方面不良资产余额和不良资产率的不断上升已成为悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。本文分析了当前国内开展不良资产证券化业务的必要性和充分性,并结合我国不良资产证券化的历史分析了当前国内不良资产证券化业务的现状和存在的问题,就针对性的对相关问题提出了自己的建议。寄希望于我国不良资产证券化能够取得更进一步的发展。

【关键词】不良资产余额 不良资产率 不良资产证券化 带动效应 有限

一、引言

近年来,随着世界经济的不断下行,我国GDP增速也持续回落,2015年GDP增速仅为6.9%,近乎是25年以来的最低水平。严峻的经济形势给政府、企业、银行都带来了不小的压力。为防止实体经济步入衰退,政府在财政政策方面已制定并实行了包括全面营改增、国企改革、一路一带在内的一系列改革措施;在货币政策方面已进行了多轮的降准降息,并适时通过公开市场业务以及新型政策工具,如PSL(抵押补充贷款),MLF(中期借贷便利),SLF(常备借贷便利),SLO(短期流动性调节)等为市场补充流动性。尽管这些“药方”的有效性还有待进一步检验,但不容忽视的是,一方面当前部分行业和企业面临着较高的经营杠杆,这在传统行业的国有企业身上表现得尤为明显;另一方面商业银行不良资产余额和不良资产率双升,拨备覆盖率和盈利能力双降,如何有效降低企业的经营杠杆和化解商业银行的不良资产成为了一项重要议题。因此当前对于不良债务的处理,针对银行方面提出了包括与负债企业进行债转股、将负债企业破产清算、将不良资产进行证券化在内的一些措施,这些方法各有优劣,银行在针对不同企业的不同时期可能会采用不同的方法,或者将这些方法进行综合运用,在这些方法中不良资产证券化业务引起了我们的关注。

二、不良资产证券化的概念及条件分析

资产证券化一般指金融或非金融机构用其具有稳定现金流的某部分特定资产而不是全部资产来进行债务融资的行为,对于不良资产证券化,这部分特定资产就是不良资产。值得注意的是,不良资产并不一定就是不能回收的资产。众所周知,1995年颁布的《贷款通则》将商业银行的不良贷款分为逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款,即“一逾两呆”的总和。在此之后,商业银行贷款的五级分类制度开始逐渐被引入到商业银行的信贷资产管理当中,从2002年起正式将银行信贷资产划分为正常、关注、次级、可疑、损失五大类别,在这其中,次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款被划分为不良贷款,这就意味着损失概率大于30%的信贷资产都可能被划为不良资产的范畴。

(一)不良资产证券化的美国经验

不良资产证券化诞生于上世纪八十年代末的美国,当时为解决美国储贷协会所存在的一系列问题,布什政府依据国会通过的《金融机构改革、复兴和实施法案》对储贷协会进行了大刀阔斧的改革,并专门设立了RTC(清算信托公司)处理储贷协会的高不良资产。RTC从1989年成立至1994年之间,共接收了747家储贷协会共计4560亿美元的信贷资产,收回的总资产为3580亿美元,到了1995年末这一数值更是达到了3950亿美元,并且RTC使得1460家储贷协会中的近90%恢复正常运营。RTC之所在回收储贷协会资产方面能够取得如此巨大的成就,与其采用证券化的方式处理不良资产有着很大的关系。值得注意的是,RTC在整个运作过程当中将正常贷款与不良贷款进行了“融合式”的证券化处理,借此发行新的债券取得的收入就高达250亿美元。除此之外,RTC所发行的资产证券化产品的资产池中由于有优质资产,因此还具有优质资产的带动效应,使得不良资产的回收率有所提高。由于RTC对不良资产的处理方式不仅能够显著降低和分散商业银行的经营风险,同时还能够增强其信贷资产的流动性并促进不良贷款的回收(李耀,2001),不良资产证券化很快便在意大利、韩国、日本流行开来,资产证券化开始逐渐成为国际不良资产市场中最常用的批量处理方式(郑磊,2014)。借鉴于美国的经验,中国于1999年成立了AMC(信达、东方、长城、华融)针对性的处理四大国有银行的不良资产,但这种方法与RTC所采用的方法其实并不一致。从商业银行的角度来看,RTC只是一个临时部门,在处理完储贷协会的不良资产后便解散,RTC相当于“清洁工”,而AMC则一直发展到了今天,其地位相当于“回收站”。国有商业银行以极高的折扣,一般而言为一到两折将不良资产卖给AMC,然后就交由AMC对资产进行处理,国有商业银行顺利实现了不良资产的出表转移,但商业银行所剥离的不良资产几乎全为高概率损失的资产,AMC的资产回收率不高,到2006年信达和东方推行不良资产证券化之前,四大AMC累计处理了1.21万亿的银行不良资产,累计回收现金仅为2000亿元,每年的不良资产的平均回收率仅为20%左右[1]。

(二)当前不良资产余额与不良资产率双升

不可否认的是,AMC的设立推动了我国早期对于资产证券化的探索,例如,信达资产管理公司与德意志银行的合作、华融公司与中信信托的合作、工商银行宁波分行与瑞士第一信贷的合作都涉及到了不良资产证券化。但国内首批正式的不良资产证券化产品是2006年东方资产管理公司发行的“东元2006-1优先级重整资产支持证券”和信达资产管理公司发行的“信元2006-1重整资产证券化信托优先级资产支持证券”。在此之后,2008年建行发行了“2008年建元重整资产证券化”包括优先级和次级两单,中诚信推出了“2008年信元重整资产证券化”包括优先级和次级两单,随着次贷危机的到来,我国的资产证券化业务陷入了全面停滞的状态。近年来由于实体经济下行压力增大,企业所面临的市场环境恶化,商业银行不良贷款余额和不良贷款率呈现出“双升”的趋势。

从上图中我们可以看出,从2012年三季度开始,我国商业银行的不良资产余额及不良资产率都呈现出了较快的上升态势,不良资产余额和不良资产率已经连续17个季度上升,目前的不良资产率达1.75%,不良资产余额已达13921亿元。而根据中国人民银行最新发布的统计数据显示,2016年6月份商业银行的不良资产率已达1.81%,农业银行的不良资产率甚至已突破了2%,预计不良资产余额和不良资产率还将继续增长。不良贷款率的持续增长引发了社会各界对于银行业危机,甚至是金融危机的担忧。基于此,2016年4月19日,银行间市场交易商协会发布了《不良贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》,标志着新一轮不良资产证券化业务的正式拉开。此次首批不良资产证券化的余额为500亿元,而后中国银行和招商银行便率先在中债登发布了“中誉一期”和“和萃一、二期”不良资产支持证券,我国商业银行不良资产证券化时隔八年后正式得以重启。目前加快不良资产证券化业务的发展有助于商业银行不良资产的化解已逐渐成为社会各界的共识。

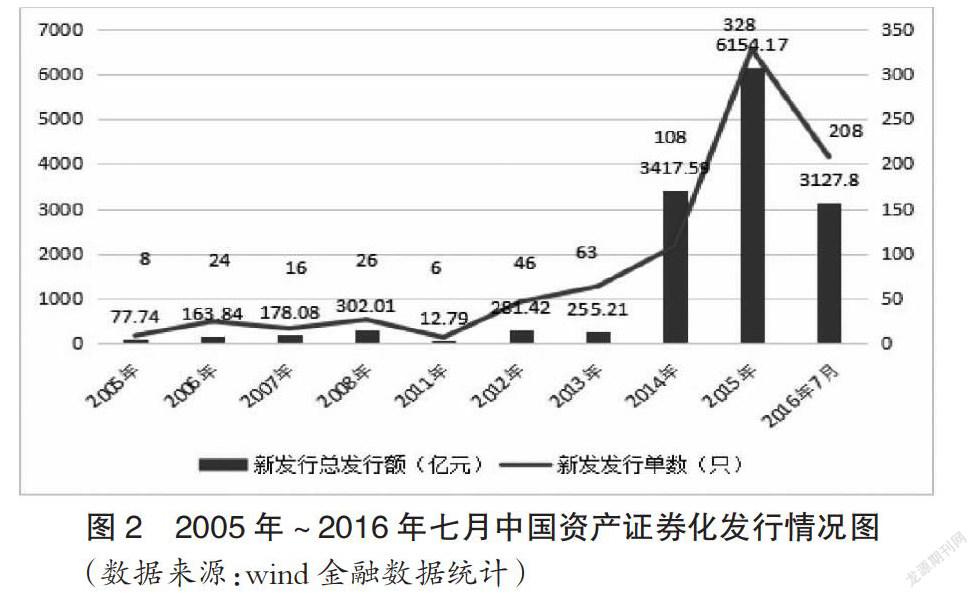

(三)当前资产证券化业务在国内有了新发展

由于资产证券化业务具有专业性、复杂性、风险性等方面的特征,我国资产证券化业务长期以来受到了较强的行政干预和政策的影响,这种情况直到近两年才有了实质性的突破。包括不良资产证券化在内,我国2014年和2015年发行的资产证券化产品总额突破了9500亿元,是2005年~2013年发行总额的7倍,资产证券化的总体发展环境为不良资产证券化业务的开展提供了有利的支持。下图为2005年~2015年国内的资产证券化发行情况图。

值得注意的是,当前在我国的资产证券化产品当中,以企业贷款作为基础资产的ABS比重最高,占到了包括新发信贷ABS、企业ABS、ABN在内的全部金额的55.3%,商业银行信贷资产证券化产品已逐渐成为我国资产证券化市场的主要产品。这表明一方面银行将其信贷资产进行证券化已具备一定的基础和经验,另一方面借鉴于RTC处理储贷协会不良资产的经验,运用正常信贷资产来带动不良信贷资产能够提升不良资产的回收率,那么这也意味着当前开展不良资产证券化已经具备了一定的条件。

总而言之,银行处置不良资产采用资产证券化的方式已成为一个充分必要条件,当前要逐渐引导和培育不良资产证券化市场的发展,从另一个层面上来说,现如今的条件也到了不得不大力发展资产证券化的时期。值得注意的是,当前不良资产证券化业务在国内发展仍然面临着一些问题和困难。

三、不良资产证券化所面临的问题与挑战

总的来看,当前我国的不良资产证券化业务还处于起步阶段,不论是从广度还是深度方面都还有待加强。

(一)不良资产证券化业务发展滞后

以不良贷款作为资产证券化基础资产类型的产品在当前的资产证券化市场当中几乎是发展最缓慢的一类,我国不良资产证券化从正式诞生至今仅发行了11单,发行总额仅为234.6亿元。我国不良资产证券化产品如下表所示:

从上表来看,目前我国现有的不良资产证券化产品还相对较少,产品设计相对简单,市场规模还相对较小,2006年的不良资产证券化产品发行额占当年的比重为35.7%,而2008年该比重仅为25.4%,今年发行的4只不良资产支持证券的发行总额占目前发行总额的比重才仅为1.3%。不良资产支持证券化产品的发展已大大落后于其他基础资产发行证券化产品的发展。除此之外,我们还可以看到,不良资产证券化的发起机构主要是以建行、AMC为代表的国有大型金融机构,股份制银行、城商行、农信社等银行类金融机构还未能参与不良资产证券化。据银监会最新的统计数据显示,当前全国范围内的银行类金融机构的不良资产余额已突破2万亿,不良资产率已达2.15%,不良资产证券化业务未来在国内的资产证券化市场还有很大的发展空间。

(二)不良资产证券化未能充分分散风险

首先,当前国内资产证券存在的另一个重要问题是二级市场流动性不足,资产证券化产品换手率低,据上海清算所统计的数据显示,2015年信贷ABS的年均换手率仅为35%,企业ABS的年均换手率仅为39%,而企业债的年均换手率达1067%,金融债则为1779%,资产证券化产品极低的换手率表明其受投资者认可的程度不高,一级市场发展速度迅猛,但二级市场流动性不足,整体市场存在着一定的“虚假繁荣“”。除此之外,国内不良资产证券化的基础资产相对单一,资产池内的资产类型大体相同,这容易使得基础资产池风险集中,并不能够有效的降低风险,例如,最近刚发行的中誉一期的基础资产共涉及42户借款人的72笔不良贷款,其中单户平均本金余额近3000万元,前五名借款人集中度71.8%。此外,据上海清算所2015年对资产证券化投资者的数据分析显示,银行不仅是我国资产证券化产品的发起机构,还是我国资产证券化的最主要投资者,包括政策性银行和国家开发银行、国有商业银行、城市商业银行、邮储银行在内的银行投资人占到了所有投资人的62%。我们以建行发行的总额为21.5亿元的不良资产证券化产品“2008年建元重整资产支持证券(优先级)”为例,其中有包括交通银行、上海银行、天津银行在内的11家商业银行投资认购了14.3亿元,占比66.5%,国开行认购了4亿元,占比18.6%,二者的投资认购金额占到了整个优先级发行额的85%,这使得资产证券化分散银行信贷风险的效果减弱,风险可能仍然停留于银行体系内[2]。

四、结论与对策建议

总的来看,当前我国不良资产证券化业务还处于起步阶段,在面临机遇的同时也面临着挑战,但随着银行类金融机构不良资产余额和不良资产率的不断上升,不良资产证券化业务在国内的扩容是大势所趋。但我们应该注意到的是,不良资产证券化业务只是一种创新性的金融手段,只能在一定限度内分散银行体系的风险,并不能够改变不良资产的“不良”性质,因此也要注意不良资产的过度证券化问题,防止商业银行将本应承担的亏损资产向投资人转移。针对当前我国不良资产证券化业务的状况,我们提出以下几个方面的完善建议:

(一)补充和完善现行法律制度体系

法律制度的不完善是当前我国资产证券化业务发展面临的重大问题,因此首先应当统一资产证券化的法律监管框架,补充与资产证券化业务内容有关的法律法规,对不良资产证券化业务开展过程当中,要对那些有冲突和矛盾的法律法规进行修订,使得资产证券化业务的开展有法可依,同时也能够对违法行为进行依法查处,强化金融监管。其次,完善与不良资产证券化有关的制度保障体系建设。在西方发达的金融市场中,合理的避税需求有时是金融产品创新的源动力,不少金融资产之所以能够取得较快发展,以其相比于投资实物资产而言所缴纳的税要少也有很大关系,例如投资美国的市政债券不用交纳个人所得税,投资房地产投资信托(REITs)有税收优惠等。因此除了法律法规,对于不良资产证券化业务的开展还应当辅以完善相关的配套制度,例如对参与资产证券化市场的主体给予一定的税收优惠,统一涉及不良资产证券化业务的会计准则,加快征信体系和信息公示等方面的制度建设。

(二)完善和引导二级市场发展

当前参与不良资产证券化的发行主体主要是国有大型金融机构,而不良资产证券化的投资主体则主要是银行类金融机构,这样的市场结构是不尽合理的。因此对于发起机构方面,在行政上不应对银行的属性和规模做过多限制,应该鼓励和引导其他银行参与不良资产证券化业务尝试。而对于投资者方面,在强调投资者适当性的基础之上,适当降低投资者准入门槛,引导更多的非银行机构参与资产证券化市场,增强市场的人气和信心,使不良资产证券化市场参与主体更加具有多样性,以此也能够降低资产池内资产类型相同集中所带来的风险。除此之外,在引导投资者积极参与不良资产证券化投资的同时,拓宽不良资产证券化二级市场的规模和层次,借此可以打通银行间市场和交易所市场,并逐渐推动跨境的资产证券化交易,使我国不良资产证券化市能够在此基础之上取得更进一步发展。

(三)建立起自身风险控制体系

资产证券化的风险主要来自于基础资产的风险,对于不良资产证券化而言,如果一旦不良资产无法收回,那么投资人将面临惨重的损失,因此不良资产证券化产品的风险要较其他类基础资产的风险要高。针对于此,一方面需要不良资产证券化的发起机构合理化基础资产池,多样化资产池中基础资产的品种。另一方面需要结合其他手段,例如提供贷款展期、追加贷款、供应链金融等服务帮助负债企业实现现金流的正常流通,最终能够恢复业务的正常化,以改变不良贷款的性质,除此之外发起机构要关注利率风险、操作风险、市场风险。对于资产证券化的投资人,要着重关注基础资产的质量、项目发起人的信誉、产品设计的结构等多个方面,需要建立起高效、安全、完备的风险管理和控制制度,这样才能将不良资产证券化的有利影响发挥到最大。除此之外,现有的金融监管及自身的风险控制还可以通过云计算、大数据等先进技术对不良资产证券化业务的开展进行监管和控制,使得风险控制体系更加具有具有技术性和系统性。

总的来看,在商业银行处理不良资产的方式中,资产证券化无疑是较优的选择,当前国内已具备开展不良资产证券化的环境,寄希望于我国不良资产证券化业务能够抓住机遇,不断完善和解决上述问题,使得我国不良资产证券化能够有更进一步的发展。

参考文献

[1]李曜.资产证券化——基本理论与案例分析[M].上海:上海财经大学出版社,2001.

[2]郑磊.资产证券化——国际借鉴与中国实践案例[M].北京:机械工业出版社,2015.

[3]林华.中国资产证券化操作手册[M].北京:中信出版社,2016.

[4]董雁斌.我国商业银行不良资产证券化研究[D].天津财经大学,2008.

[5]蒲桂通.我国商业银行不良资产证券化研究[D].山东大学,2012.

[6]沈炳熙,马贱阳.关于我国开展不良资产证券化的几点认识[J].金融研究,2007,12:198-204.

[7]邱冠华.这次重启的不良资产证券化有何不一样?[EB/OL].http://finance.sina.com.cn/money/bond/market/2016-05-30/doc-ifxsqtya6458400.shtml,2016-06-05.

[8]姜超.这一次不良资产证券化能火吗?[EB/OL].http://wallstreetcn.com/node/252039,2016-06-30.

[9]郑磊.资产证券化——国际借鉴与中国实践案例[M].北京:机械工业出版社,2015,01:162-163.

[10]浦桂通.我国商业银行不良资产证券化研究[D].山东大学,2012,40-41.