《长江图》:水墨影像中的魔幻爱情

2016-09-09

宋诗婷

杨超对流动美学情有独钟。他的第一部长片作品《旅程》里出现过火车、客轮、汽车、单车,一对年轻人乘着不同的交通工具三次出走,最终在旅途中分道扬镳。电影里的男女主角有长江情结,他们彼此安慰说“到了长江就好了”。这台词成了一句预言,12年后,杨超的最新长片作品入围柏林电影节,并摘得“杰出艺术贡献银熊奖(摄影)”,这部作品就是命运多舛的《长江图》。

杨超对长江的情感由来已久。他乘车路过长江大桥时,低头向下看,觉得脚下的这条江像是活物,“也是一个巨大的无法改变的自然事物”。一个感性的男人,对巨大事物有种本能的崇拜,更何况这个巨大事物不断书写历史,是一代又一代人的精神归宿。“我喜欢历史,长江好像寄托了我对传统的追思和对历史的向往。”杨超说,他因《旅程》而动了拍长江的念头,但把这个“念头”落实到纸上,写出一个完成的剧本,却远比想象中艰难。

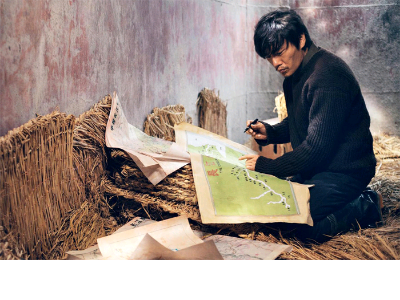

电影《长江图》剧照

电影《长江图》剧照

2006年,杨超开始为这部长江电影做第一次采风。他带着一个“掌中宝”摄像机去坐客轮,那是长江客轮运营的最后一年,杨超幸运地赶上了。“当时拍了关于长江的第一个短片,我把这些素材投了戛纳的创投单元,结果被选中了,这算是《长江图》的起步。”杨超说,当时的素材几乎没有结构,只有一个简单的故事梗概,讲的也不是现在这个故事。最初的故事是一个男孩开船逆流而上,为一个女孩送信。因为这个故事设定,杨超把后来多次采风积累下的素材命名为《信使六章》。

“电影是一个具体时空生发出来的故事,要拍一部只能发生在长江的电影,而不是换到黄河拍也成立的电影,这个想法我从一开始就很明确。”杨超创作剧本的过程很感性,他几乎是在一次次采风中慢慢找到创作感觉的,“我不记得具体什么时间有了现在的时空结构,但你仔细想想,这个结构不难想到。站在长江边上,你很容易有时间在流动的感觉。既然时间可以流动,那就可以跨越,有人能顺时间而下,也有人能逆时间而上,这个故事是从长江里长出来的。”

经过几轮修改,《长江图》有了一个魔幻现实主义的爱情故事:男主角高淳继承父亲的遗业,从写诗的文艺青年变成一个落魄的货船船长,他开船从上海出发,逆流而上。途中每次停船靠岸,他都能遇到一个顺流而下的叫安陆的女人。高淳在一次次停泊中,经历着安陆所走过的青春。

电影中每个角色的名字都是一个地名,高淳来自江苏省高淳县,安陆是湖北省安陆市人,武胜是河南省武胜关人……这些地方暗示着角色的背景,也和这部以地理为线索的电影气质相合。

《长江图》拿到柏林银熊奖后,“杨超十年磨一剑”的说法把导演本人的理想主义神化了。“确实筹备了很多年,有剧本问题,更多的是资金问题,其实没有看起来那么煎熬。”杨超的野心很大,他不甘于拍摄一部成本几百万元的独立电影,而是要把《长江图》拍成一部史诗,其中有人物的命运,长江的命运,也有这个时代的命运。“没有5000万元拍不成,但不可能有这么多钱,所以后来也舍掉了电影的很多支线。”

在电影筹备阶段,杨超拿到了戛纳电影节“工作室”、鹿特丹电影节HBF、香港国际电影节HAF、台湾金马奖和法国南方基金五个创投机会,这些电影节会给出一部分启动资金,也对杨超后续找投资有很大帮助,即便已如此名声在外,作为一部艺术电影,《长江图》开拍时也只拿到了1000万元的拍摄资金。

在开拍前的几次采风中,杨超为电影找到了影像基调——水墨画风。要拍摄这种风格的电影,他第一个想到的摄影师就是李屏宾。“找他的过程比想象中容易,沟通一下,给他看了剧本,很快就同意来拍了。”杨超至今记得李屏宾给他的回复,他要加入《长江图》,“共创影像之先”。

考虑到影像质量和拍摄环境,经验丰富的李屏宾建议杨超用胶片拍摄。在电影开机的2012年,数字摄影的技术远没有今天完善。长江景观复杂,水汽重,如果用数字机,在电视屏幕上播放还可以,但要在大荧幕上呈现就美感大跌了。而用胶片不仅可以拍4K质量的影像,它的颗粒质感也能增加长江景色的厚重感和层次感。

“宾哥提升了整部电影的审美价值。”杨超曾说,导演最大的敌人是摄影师,他们是现场唯一有资格质疑导演的人。而李屏宾给出的从来不是质疑,永远都是各种解决方案。他在“水墨画”的风格上与杨超审美一致,但在实际拍摄的细节把控上更有经验。

在拍摄的方式上,杨超也追求某种仪式感。他为拍摄租下三艘船,一艘拍摄船,一艘道具船和一艘生活船。在电影拍摄的3个月里,整个剧组都生活和工作在船上,大家一起走过了男女主角停靠过的每一个地方。

“其实也是为了让大家能休息得好一点,开车跑拍摄点的话,太波折了。另外,也是我贪心,不想错过任何有可能入画的景色。”为了留住长江,杨超把绝大部分剧情都限制在船上,女主角的故事以男主角的视角展开,从而显得琐碎而离奇。“因为要扣住这艘船,我们放弃了女主角那条完整的故事线。”

电影导演杨超

电影在一艘货船上拍摄,船舱小,留给导演和摄影师的调度空间、布光空间都非常有限。长江是流动的,错过一个镜头,剧组就要整艘船调头重新来过,这一调头有时要花上一两个小时。长江上天气又多变,有时,景色有了,光却没了,于是,大家又要继续等待。“基本是靠天吃饭。”杨超说。

在杨超为《长江图》设定的美学框架里,电影剧情很重要,但所有的剧情都要在长江景色的衬托下才有意义——长江是这部电影的第三主角。“最理想的情况是长江的情绪与主角的情绪相对应。”杨超提起了让他略感遗憾的那场戏,“高淳的船没有靠岸,安陆在沙滩上疯跑,追着船大喊,‘你能躲到哪儿去?这是我的长江。我当时希望拍到的是大风大浪的长江,这和安陆的心理状态一致,这种景致我在采风时拍到过,但实际拍摄时,我们一次都没等来。但还好,我们基本把长江的气质和神韵抓到了,只是个别细节上留有遗憾。”

《长江图》最重要的一场戏是拍摄三峡大坝,它不仅有景观上的变化,也是剧情的转折点。电影中,三峡闸门打开,电影影像从岩石峭壁变成工业奇观,压抑感和崇高感相伴而生。

“那一晚上,跟打仗一样。”杨超回忆。进入大坝后的戏很难拍,拍摄船会在大坝里停留6个小时,经过五道闸门,大家要抓到开闸的画面。拍摄在晚上进行,需要复杂的布光来保障拍摄,没有电源,剧组只能用发电机现场供电。空间的限制增加了场面调度的难度,有些全景镜头导演和摄影师都无能为力。

三峡大坝的戏是后来用数字摄影机补拍的,杨超本想在后期制作时调出胶片感,但他看过之后发现,数字的冷硬和工业感反而更合适大坝景观,于是他保留了这场戏的质感。

电影中,过了三峡后,高淳在很长一段时间里都见不到安陆了。“三峡改变了长江的魔幻属性。这些年,大家一直在讨论三峡对于经济、水文和民生的改变,但从来没有人思考三峡也会改变爱情,改变长江的美感和魔幻想象。我希望这部电影可以探讨三峡对人们精神世界的改变。”杨超说。

三联生活周刊:有人说,《长江图》是一部拒绝观众的电影,你个人怎么看?

杨超:艺术电影的使命是开拓影像语言的边界,这不可避免地要挑战一下观众,我不觉得是在拒绝。在影像上,《长江图》能给观众特别美的享受,我相信这种视觉上的享受是有吸引力的。

三联生活周刊:秦昊曾对表演方式提出过质疑,他更习惯于生活化的表演,但这部电影对他的要求似乎不太一样?

杨超:秦昊是一个特别真的演员,他跟着王小帅、娄烨演了很多好电影,已经彻底地摆脱了所有舞台倾向,他不会去秀自己,一定要自己在真实的时空里做出反应,这也是我选择他的原因。或许是在高淳这个角色上,我们的理解不太一样。高淳是个80年代的失败的文艺青年,虽然接替父亲的职业成了船长,但他身上依然有那个时代文艺青年的特征,对社会、对生活有强烈的质疑,喜欢用断语式的大词。他就是这么个人,这样的表达方式,放在长江那个时空里有一种不合时宜的扭曲感。这个人物如果是那种满口脏话的船工,可能反倒不真实了。秦昊没经历过那个时代,对于他来说,进入这个角色的确有一定难度。

三联生活周刊:摄影师李屏宾觉得电影中一些诸如西藏溯源、保护珍稀动物的元素完全可以舍去。他说你有很重的文人包袱,这是优点,可能也是缺点。你应该不同意他这种说法吧?

杨超:我和李屏宾在审美上有非常契合的部分。我们都喜欢传统的东西,喜欢李白、杜甫,有长江情结。在以水墨质感作为整部影片的影像基调这个问题上我们一拍即合。他提升了整部电影的审美价值,我们拍长江,如果没有这种美感,那一切都不存在了。

但《长江图》包含的元素太多了,它有传统的一面,也有非常现代的一面。宾哥不会理解我在电影里用哥特金属作为配乐,类似这些东西就是我们不一样的地方。拍完高淳和安陆的爱情部分,宾哥觉得够了,已经可以剪出一部电影了。但仅仅以一个爱情故事来呈现,这远远不是我的抱负。我最初想拍的是一部呈现长江两岸几十年变迁的史诗级的电影,因为预算等因素,最终电影只是两个人的心灵史诗,原来的剧本有更多支线,有溯源,有犯罪,有爱情,有年代变迁,很多东西已经舍弃了,但我还是希望电影有超出爱情的深度,所以有些部分依然保留下来。况且,这些东西都和情节有关系,需要观众自己去分析,去根据前后的情节来联想。

三联生活周刊:很多艺术电影中都有诗歌,《长江图》中也出现了,诗歌在你电影中的作用是什么?

杨超:你可以说《长江图》是电影诗,但它绝对不是诗电影。电影里,男女主角九次相遇,一共出现了9首诗,其中有8首是我写的。这些诗不是为电影而写的,而是我作为编剧替男主角高淳写的。这些诗不是电影的文学注解,而是完全依托于情节,为剧情服务的。你会发现,这些诗里有很多对生活、对时代的质疑,有疯狂的否定,很理想主义,但也有太多的“我”了。我是模仿80年代的语气写的,符合高淳这个人物的个性。所以,如果观众总抓着这些诗不放,把它们当作我个人的文学表达,其实是不准确的。

三联生活周刊:电影中的声音和音乐部分很出彩,你是如何把控的?

杨超:柏林那个获奖版本剪辑得很仓促,回来后我们又做了调整,其中工作量最大的部分就是转换4K和声音部分的创作,其中,声音的部分大概做了3个月。现在这个院线版本在声音上非常丰富,用5.1声道播放,你可以非常清晰地听到声音的方向和复杂程度。可以说,我们营造了中国银幕上最复杂的马达声,你会觉得它们像音乐一样,你能听出它们的疲惫、努力,甚至是休息,声音本身是有质感和情感的。三峡船闸那场戏的声音变化很奇特,我们希望营造一种既恐怖又崇高的氛围,你会感觉到大坝恐怖的呼吸声。

至于音乐部分,我说过,我不希望给长江的景观配上古筝,变成央视的专题片。在这一点上我特别明确,就是一定要用西方的音乐搭配中国的水墨影像,事实也证明,这样的尝试还是得到了认可的。