《内经》恢刺和关刺法治疗中风后痉挛性偏瘫临床观察

2016-09-07严睿峻程波陈麓圣沈雪勇宗蕾

严睿峻,程波,陈麓圣,沈雪勇,宗蕾

《内经》恢刺和关刺法治疗中风后痉挛性偏瘫临床观察

严睿峻,程波,陈麓圣,沈雪勇,宗蕾

(上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437)

目的 观察《内经》恢刺和关刺法治疗中风后痉挛性偏瘫的临床疗效。方法 将符合纳入标准的121例患者随机分为常规针刺组(61例)和恢关刺组(60例)。每组治疗2星期,每星期5次。用四肢简化Fugl-Meyer量表、改良Ashworth量表、Tardieu量表、日常生活活动能力量表分别对两组患者治疗前及治疗后下肢痉挛情况进行评估。并且,在常规针刺组和恢关刺组中,分别随机抽取4例患者,共计8例,在治疗前、治疗后进行三维步态分析,选取踝背伸角、踝关节活动度、足内翻角、足跟抬离地面高度进行观察。结果与结论 恢关刺法和常规针刺法对中风后痉挛性偏瘫均有明显临床疗效。恢刺和关刺法在对中风后痉挛性偏瘫的肢体平衡能力、关节活动情况、肌张力、下肢阵挛等方面明显优于常规针刺法。恢刺和关刺法可能通过改善中风后偏瘫的肢体平衡能力、关节活动情况、肌张力、下肢阵挛而改善患者足内翻和偏瘫步态。三维步态分析踝背伸角、足内翻角、足跟抬离地面高度,可用以更为客观、细致、精确地评估中风后偏瘫的痉挛性步态的变化情况。

中风后遗症;偏瘫;肌痉挛;刺法;三维步态分析

脑卒中在目前的疾病死亡原因中排入前五,是高死亡率、高致残率的疾病。脑卒中患者,控制其下行通路的中枢高级部位受损24星期后,低级部位的脊髓的“休克期”已过逐渐恢复运动控制,但此时大脑皮层的病变未愈失去了大部分的抑制作用,因此出现了由脊髓控制的原始反射。主要特点是肌张力增高、阵挛、联合反应、共同运动。患者肌痉挛的程度可随患者体位变化而起伏[1],多表现为抗重力姿势模式,即上肢屈肌痉挛和下肢伸肌痉挛模式。缓解痉挛可在一定程度上帮助从分离运动到共同运动,从而提高活动能力。因此对中风后偏瘫的痉挛状态的治疗是非常有必要性。

目前,西医治疗脑卒中后肌张力过高痉挛状态的患者除适当使用中枢解痉药或外周肌肉松弛药之外,并无其他治疗方法,主要以功能锻炼和康复训练为主。长期服用此类药物副反应多,而且存在随用药时间增加疗效降低的问题[2-3]。

本研究旨在针对脑卒中痉挛偏瘫患肢拘急屈伸不利的特点,选用《内经》恢刺、关刺法治疗,并且运用三维步态分析方法,对中风后偏瘫的痉挛性步态进行量化分析,希望能得到更为客观、精确的数据,并探讨其临床运用价值。

1 临床资料

1.1 一般资料

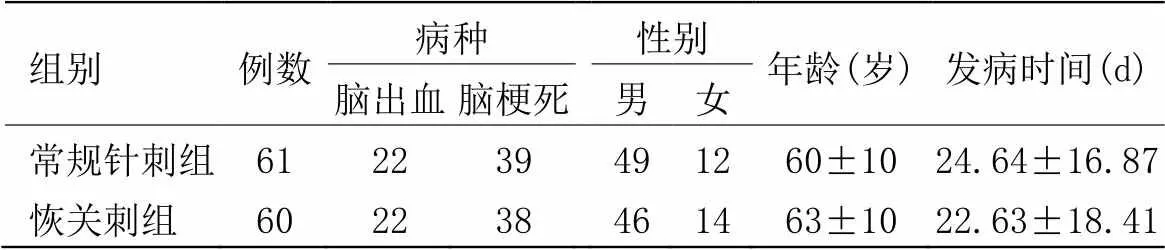

病例主要来源于2013年9月至2014年12月上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院针灸科病房和门诊。采用随机对照临床试验(randomized controlled trial,RCT)方法。将纳入对象按入院时间顺序编号,所有入选患者根据痉挛程度的轻、中、重度分为3层,采用随机数字表法对其进行随机分配。试验过程中遵循随机的原则增补相应的脱落病例数。控制脱落病例数不超过10%~15%,最大限度利用缺失资料。所有121例入选患者在严格纳入标准的基础上,按上述方法随机分为常规针刺组61例和恢关刺组60例。两组患者治疗前基线资料比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组患者基线资料比较

1.2 纳入标准

所有病例经临床和CT或MRI确诊为脑血管意外,病情基本稳定,神志清楚,符合下述标准者可纳入。①年龄30~70岁。②符合脑梗死、脑出血的西医诊断标准;符合中医中风病的诊断标准,分期标准属于恢复期者。③Ashworth痉挛评定级>1级。④近期未使用肌肉松弛剂。⑤自愿加入试验,理解并签署知情同意书。

排除标准

①非脑血管意外引起的肌张力障碍者。②心、肺、肝、肾、脑功能衰竭者。③神志异常不合作者。④使用过其他抗痉挛治疗的患者。⑤研究过程中出现严重的其他并发疾病。

2 治疗方法

两组相关的营养神经、能量支持、抗凝降纤、降压等对症支持治疗均相同。

2.1 常规针刺组

按岳阳医院中风病针灸诊疗常规方案(参照新世纪第2版全国高等中医药院校规划教材《针灸治疗学》),在患者的患侧行针。

主穴取百会、四神聪、水沟,双侧风池、内关。上肢瘫取极泉、尺泽、曲泽、大陵、合谷、后溪等;下肢瘫取血海、阳陵泉、阴陵泉、足三里、三阴交、悬钟、昆仑、太溪、解溪等。意识障碍加神庭透上星,双太阳;精神症状加神庭透上星,双曲差透五处,双本神;头痛加双太阳透上关,双风池;尿便障碍加四神聪透百会;失语加风府透哑门;面瘫加地仓透颊车,下关;吞咽困难加廉泉、金津、玉液、海泉、风府、双风池、双翳风等;瘫痪者,百会穴透太阳穴连线平均分4段,依次分别针4针,首先与皮肤呈30°角刺到帽状腱膜下,然后与皮肤呈15°角平头皮下刺入1.0寸;感觉障碍加络却透承灵透悬厘;眼球运动障碍加印堂、太阳等。

各穴位均采用常规针刺法,进针1~1.5寸,行提插捻转补法。每日1次,每星期5次,2星期为1个疗程。结束后1个月进行随访。

2.2 恢关刺组

采用常规针刺+恢刺+关刺。取穴同常规针刺组,足下垂足内翻的痉挛肌为胫骨后肌,对应穴位为合阳与照海,在受试者的这两个穴位之间找压痛点行恢刺法;在昆仑、照海穴行关刺法。局部常规消毒后,采用0.35 mm×50 mm华佗牌无菌不锈钢毫针在选穴处先直刺或压痛点旁开1寸直刺,得气后退至浅层,向旁斜刺入1.5寸,得气后行捻转手法运针1 min,然后将针提至皮下,医者用手顾护针体,随即令患者配合关节屈伸活动,逐步增加关节的活动幅度与范围,持续活动l min后停止。再将针向另一方向斜刺,如此不断更换针刺方向,续前法治疗2次后出针。针刺时应注意避免刺激过强而引起患肢的痉挛性收缩。

昆仑透太溪,用长40 mm针灸针,直刺一定深度后向太溪方向透刺,进针约0.5寸,行提插捻转泻法,然后提至皮下,再向左右方向透刺提插,同时被动使患者踝关节背屈和跖屈,直到患者踝关节能完全伸展后留针。

照海透申脉,用长40 mm针灸针,直刺一定深度后向申脉方向透刺,进针约0.5寸,行提插捻转泻法,然后提至皮下,再向左右方向透刺提插,同时被动活动患者踝关节,直到患者踝关节能完全伸展后留针。

配穴同常规针刺组,各穴位均采用常规针刺法,进针1~1.5寸,行提插捻转补法。

每日1次,每星期5次,2星期为1个疗程。结束后1个月进行随访。

3 治疗效果

3.1 观察指标

四肢简化Fugl-Meyer量表,改良Ashworth量表, Tardieu量表,日常生活活动能力量表(Barthel Index)。

3.2 统计学方法

采用SPSS13.0统计软件,计量资料先进行正态性检验及方差齐性检验,满足正态性及方差齐性时,组间比较采用成组检验,组内治疗前后比较采用配对检验,数值变量资料采用均数±标准差表示;不满足正态性时,则采用非参数检验。计数资料采用卡方检验,

等级资料采用秩和检验。

3.3 治疗结果

3.3.1

由表2可知,两组治疗前Tardieu量表痉挛程度比较,经秩和检验,差异均无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后与治疗前比较,Tardieu量表痉挛程度均有不同程度的提高,经秩和检验,差异均有显著统计学意义(<0.01),说明两组均明显改善其Tardieu量表评级。经秩和检验,两组治疗后Tardieu量表痉挛程度比较差异有统计学意义(<0.01),说明恢关刺组改善患者Tardieu量表评级疗效优于常规针刺组。

表2 两组治疗前后Tardieu量表变化情况 (例)

由表3可知,两组治疗前Fugl-Meyer运动功能评分比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后与治疗前比较,Fugl-Meyer运动功能评分均有不同程度的提高,差异均有显著统计学意义(<0.01),说明两组均明显改善其Fugl-Meyer运动功能评分。两组治疗前后差值组间比较差异有统计学意义(<0.05),说明恢关刺组改善患者Fugl-Meyer运动功能疗效优于常规针刺组。

表3 两组治疗前后Fugl-Meyer运动功能评分变化情况

组别例数治疗前治疗后差值 常规针刺组6115.95±4.3822.28±4.231)6.33±4.38 恢关刺组6015.23±5.3323.38±4.911)8.15±3.932)

注:与同组治疗前比较1)<0.01;与常规针刺组比较2)<0.05

由表4可知,两组治疗前改良Ashworth量表痉挛程度比较差异均无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后与治疗前比较,改良Ashworth量表痉挛程度均有不同程度的改善,差异均有显著统计学意义(<0.01),说明两组均明显改善其改良Ashworth量表痉挛程度。两组治疗后改良Ashworth量表痉挛程度比较差异无统计学意义(>0.05),说明两组在改善患者改良Ashworth量表痉挛程度上无明显差异。

表4 两组治疗前后改良Ashworth量表变化情况 (例)

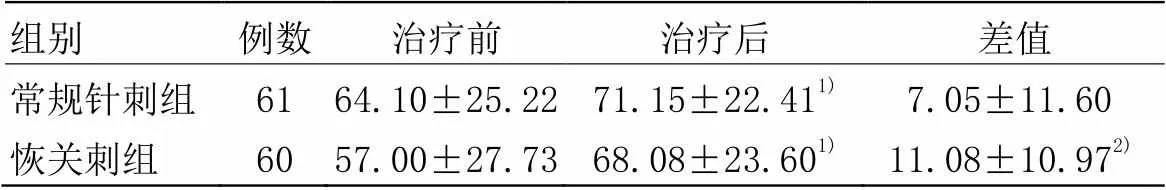

由表5可知,两组治疗前日常生活活动能力量表积分比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后与治疗前比较,日常生活活动能力量表积分均有不同程度的提高,差异均有显著统计学意义(<0.01),说明两组均明显改善其日常生活活动能力。两组治疗前后差值组间比较差异有统计学意义(<0.05),说明恢关刺组改善患者日常生活活动能力疗效优于常规针刺组。

表5 两组治疗前后日常生活活动能力量表变化情况

组别例数治疗前治疗后差值 常规针刺组6164.10±25.2271.15±22.411)7.05±11.60 恢关刺组6057.00±27.7368.08±23.601)11.08±10.972)

注:与同组治疗前比较1)<0.01;与常规针刺组比较2)<0.05

3.3.2 恢刺和关刺法对中风后偏瘫痉挛性步态的影响

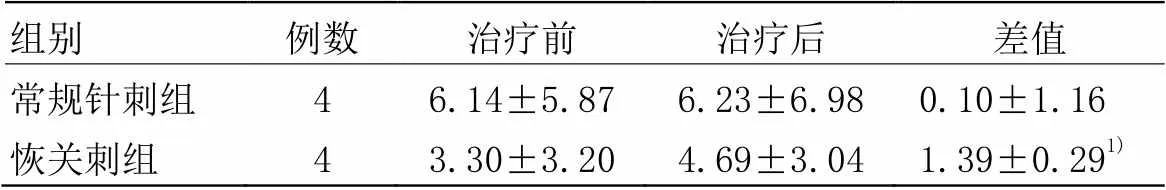

由表6可知,两组治疗前步行时踝背伸角经秩和检验比较,差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后与治疗前比较,治疗组步行时踝背伸角有轻度的减少,而对照组反而轻度增加,但经秩和检验比较,差异均无统计学意义(>0.05),说明两组改善步行时踝背伸角不明显。两组治疗前后差值组间比较差异有统计学意义(<0.05),说明恢关刺组改善患者步行时踝背伸角疗效优于常规针刺组。

表6 两组治疗前后踝背伸角变化情况 (±s,°)

表6 两组治疗前后踝背伸角变化情况 (±s,°)

组别例数治疗前治疗后差值 常规针刺组46.14±5.876.23±6.980.10±1.16 恢关刺组43.30±3.204.69±3.041.39±0.291)

注:与常规针刺组比较1)<0.05

由表7可知,两组治疗前步行时踝关节总体活动度经秩和检验比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后与治疗前比较,步行时踝关节总体活动度均有不同程度的提高,但差异均无统计学意义(>0.05),说明两组改善步行时踝关节总体活动度不明显。两组治疗前后差值组间比较(>0.05),说明两组改善患者踝关节总体活动度疗效无明显差异。

表7 两组治疗前后踝关节活动度变化情况 (±s,°)

表7 两组治疗前后踝关节活动度变化情况 (±s,°)

组别例数治疗前治疗后差值 常规针刺组415.01±7.3615.89±4.760.88±3.23 恢关刺组416.20±6.0818.37±6.142.17±1.11

由表8可知,两组治疗前步行时足内翻角经秩和检验比较差异均无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后与治疗前比较,恢关刺组步行时足内翻角有轻度的减少,而常规针刺组反而轻度增加,但经秩和检验比较差异均无统计学意义(>0.05),说明两组改善步行时足内翻角不明显。两组治疗前后差值组间比较差异有统计学意义(<0.05),说明恢关刺组改善患者步行时足内翻角疗效优于常规针刺组。

表8 两组治疗前后足内翻角变化情况 (±s,°)

表8 两组治疗前后足内翻角变化情况 (±s,°)

组别例数治疗前治疗后差值 常规针刺组41.67±1.441.68±1.93﹣0.01±0.67 恢关刺组42.86±1.381.76±1.101.11±0.431)

注:与常规针刺组比较1)<0.05

由表9可知,两组治疗前步行时足跟抬离地面高度经秩和检验比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后与治疗前比较,步行时足跟抬离地面高度均有不同程度的提高,但差异均无统计学意义(>0.05),说明两组改善步行时足跟抬离地面高度不明显。两组治疗前后差值组间比较差异有统计学意义(<0.05),说明恢关刺组改善患者步行时足跟抬离地面高度疗效优于常规针刺组。

表9 两组治疗前后足跟抬离地面高度变化情况

组别例数治疗前治疗后差值 常规针刺组431.02±9.4933.60±8.412.58±1.22 恢关刺组428.46±9.3035.64±6.997.18±2.551)

注:与常规针刺组比较1)<0.05

4 讨论

统计结果分析

Fugl-Meyer是对肢体平衡能力、关节活动等情况的评分,在Fugl-Meyer量表中,无论是恢关刺组还是常规针刺组,在治疗前后都发生了明显的变化,并具有统计学意义上的差异。而且组间治疗前后Fugl- Meyer差值比较,具有统计学意义上的差异,恢关刺组评分明显高于常规针刺组。这说明恢关刺和常规针刺都能改善中风后痉挛性偏瘫患者下肢关节活动情况、平衡能力,但是恢刺和关刺法在治疗完成后,患者的关节活动情况要好于常规针刺。

改良Ashworth量表主要评价肌张力的情况。但该量表对上肢可信度较高,因评定内容不够完善,该量表对下肢痉挛的评价可靠性较低。由于本试验所选治疗重点主要在下肢,所以在改良Ashworth量表中,恢关刺组和常规针刺组的组间比较未见有统计学意义上差异。

Tardieu量表反应患者下肢的阵挛情况,恢关刺组和常规针刺组治疗前后有显著统计学差异。两组间治疗前后差值比较中,恢关刺组效果比常规针刺组好。这说明恢刺和关刺法在解除痉挛状态,甚至阵挛情况,有着明显的优势。

日常生活活动能力的评定上,恢关刺组和常规针刺组治疗前后比较差异具有统计学意义,而且在两组治疗前后差值的比较中,存在统计学差异。说明在对于生活活动能力的恢复,恢关刺组与常规针刺组都有改善效果,但恢关刺组改善患者日常生活活动能力疗效优于常规针刺组。

患者三维步态分析结果显示,两组在踝关节活动度未见明显改善,但两组在踝关节背伸角均有所改善,这是可能由于足下垂加重等因素导致踝关节跖屈范围增大,而踝关节虽然背伸改善,造成总体关节活动度没有变小。步行中足内翻角及足跟抬离地面高度结果显示,恢关刺组较常规针刺组有明显优势。这与本次研究中恢关刺选取部位主要在踝关节部位,通过改善踝部相关肌群痉挛程度,进而改善了影响步行的足下垂及足内翻。

恢关刺组步行时足内翻角有轻度的减少,而常规针刺组反而轻度增加,两组改善步行时足内翻角不明显,恢关刺组改善患者步行时足内翻角疗效优于常规针刺组。

两组治疗前后步行时足跟抬离地面高度经比较,步行时足跟抬离地面高度均有不同程度的提高,改善均不明显,恢关刺组改善患者步行时足跟抬离地面高度疗效优于常规针刺组。

综上所述,无论是恢关刺法和常规针刺法对改善中风后偏瘫痉挛的状态程度及步态都有积极作用,并且都是通过降低下肢肌张力,解除痉挛状态实现的。而恢刺和关刺法在持续缓解肌张力的作用上优于常规针刺。

恢关刺治疗中风后偏瘫的痉挛状态理论依据

《素问·调经论》:“病在筋,调之筋”[4-5]。中风后痉挛性偏瘫属于中医学“中风”“筋痹”范畴[6-9],而“恢刺”“关刺”属于《灵枢·官针》中所提出的一针多向刺治疗筋痹的方法[10-12]。“恢刺者,直刺傍之,举之前后,恢筋急,治筋痹也。”“关刺者,直刺左右尽筋上,以取筋痹。”恢刺、关刺法的刺激量大,针感强烈[13-18],符合经筋病灶范围较大的特点,较之常规针刺得气快,有较好的舒筋通络作用,而且又能调畅气血,濡养经筋,从而缓解拘挛[19]。

中风后痉挛性偏瘫,其上肢与下肢呈现完全相反的症状表现,上肢多为“阳缓而阴急”,关节向内屈曲,上肢屈肌群呈现痉挛状态,而伸肌群处于痿软无力状态[20-22]。而下肢则属于“阴缓而阳急”,下肢关节过伸,下肢伸肌群处于痉挛状态,而屈肌群呈现痿废不用的情况[23-25]。基于“从阴引阳,从阳引阴”理论选用两经配对取穴,选手厥阴之内关配少阳外关,皆在腕横纹腕背横纹上2寸,可疏通腕关节之经络,外关属三焦之络,三焦主筋,近道治疗上肢腕关节之拘挛[26-28];血海和梁丘濡养筋脉、活血通络,近道治疗膝关节之拘挛[29-33];阴陵泉配阳陵泉、悬钟配三阴交、申脉配照海

都是八脉交会穴,又通阴阳跷脉,具和阴阳、调运动、利关节之效。所选用的几组穴位分布阴阳两侧,而且均在肘、腕、膝、踝各个关节附近,从阳引阴,从阴引阳,使阴平阳秘,气血畅达,解痉止痛,纠正上肢阳缓阴急、下肢阴缓阳急之状。

针刺拮抗肌通过刺激劣势肌群肌张力的提高,从而有效对抗痉挛的优势肌群[34-37]。针刺劣势肌群引起的牵张反射通过通路反馈到高级中枢[38-39],其传入促通信号,可刺激脑神经细胞完成侧路形成,进而实现功能再塑,恢复对低级中枢控制,实现由高级中枢控制的运动。从神经生理学基础理论角度,针刺疗法与运动疗法存在共通,针刺改善痉挛的疗效取决于通过刺激将信号有效由外周传入到本体感受器,并联系与之相关功能的突触。由此,理论上如果用毫针深刺与痉挛肌相拮抗的下肢穴位,那么针刺效果会直接刺激本体感受器,使之发生牵张反射,并增强拮抗肌的收缩运动,将拮抗肌与痉挛肌达到一个相对平衡状态,从而抑制痉挛肌肉的肌张力增高。

[1] Peter Duus.Duus神经系统疾病定位诊断学[M].北京:海洋出版社, 2006:15-54.

[2] 苏巧珍,蔡业峰,黄培新,等.中风后痉挛性瘫痪中西医治疗研究进展[J].中国中医急症,2002,11(5):394-395.

[3] 阳初玉,徐薇,黎刚,等.脑卒中后偏瘫痉挛的药物治疗进展[J].中国医药导刊,2011,13(9):1516-1517.

[4] 都亚楠,鞠宝兆.筋痹与《黄帝内经》[J].实用中医内科杂志,2012, 26(10):24-25.

[5] 陆彦青,庄礼兴.经筋刺法治疗中风后痉挛性偏瘫[J].针灸临床杂志,2007,23(8):1-4.

[6] 张瑞杰,孙西庆.中风后痉挛性偏瘫的中医治疗进展[J].世界中西医结合杂志,2011,6(12):1089-1092.

[7] 何邦睿.中医分期治疗中风偏瘫研究现状[J].实用中医药杂志, 2014,30(11):1070-1071.

[8] 刘正茂,韦丹.针灸治疗中风后痉挛性偏瘫的研究进展[J].广西中医药,2015,38(4):12-14.

[9] 齐江敏,郝重耀.针灸与康复训练法治疗中风后痉挛性偏瘫的临床研究进展[J].心血管病防治知识:学术版,2014,(6):155-157.

[10] 何晓华.恢刺和关刺法治疗中风后上肢痉挛性瘫痪临床观察[J].上海中医药杂志,2008,42(12):45-46.

[11] 陈玉华.“恢刺”、“关刺”治筋病[J].针刺研究,1993,18(1):6-7.

[12] 朱现民,张敏.针刺治疗中风后痉挛性瘫痪的多样化探讨[J].中医药学报,2013,41(4):130-133.

[13] 唐容达,欧阳八四.恢刺配合康复训练治疗脑卒中后足下垂疗效观察[J].上海针灸杂志,2015,34(4):300-302.

[14] 郑晓旭,时国臣,宋楠楠.恢刺经筋结点治疗中风后下肢痉挛性瘫的临床观察[J].中医临床研究,2015,7(1):38-39.

[15] 朱欢,刘鸿燕.恢刺联合拔罐治疗肩周炎42例临床观察[J].实用中医内科杂志,2014,(2):148-149.

[16] 张义,郭长青.关刺法小考[J].上海针灸杂志,2013,32(7):580.

[17] 冉孟骄,黄剑.关刺法临床应用探讨[J].今日健康,2015, 14(1):271.

[18] 汪崇淼,吴耀持,口锁堂,等.关刺结合温通针法治疗膝骨关节炎临床研究[J].上海针灸杂志,2014,33(10):935-936.

[19] 何晓华,胡雨华,柯生海,等.恢刺和关刺法与常规针刺法治疗中风后上肢痉挛的临床研究[J].宁夏医科大学学报,2013,35(11): 1247-1249.

[20] 高志群,杨骏.针灸治疗中风后痉挛性偏瘫研究进展[J].中医药临床杂志,2014,26(2):201-203.

[21] 陈党红,梁蕴瑜,蔡业峰,等.中风后痉挛性偏瘫的病理机制探讨[J].陕西中医,2009,30(6):701-702.

[22] 赖耀铭,庄礼兴,王芳.调和阴阳刺法治疗中风后痉挛性偏瘫[J].新中医,2012,44(6):177-178.

[23] 卢佩斯,庄礼兴.阴阳配合刺法治疗脑卒中后痉挛性偏瘫[J].中国临床康复,2006,10(7):128-131.

[24] 孙存海,于涛.从“阴跷为病,阳缓而阴急”阐述足内翻的病因病机及治疗[J].光明中医,2012,27(5):989,1011.

[25] 孙维民.从跷脉的缓急谈针刺治疗偏瘫[J].山东中医杂志, 1985,5(2):22-23.

[26] 李万瑶,曹喜俊,侯雪民.外关穴的临床应用[J].蜜蜂杂志,2007, 27(9):29.

[27] 朱丽,徐照.内关透刺外关的解剖学基础[J].上海针灸杂志,2010,29(8):538-541.

[28] 张艳,倪光夏.八脉交会穴及其临床应用[J].河南中医,2012, 32(2):222-223.

[29] 李倩倩,石广霞,韩丽丽.血海穴相关研究进展[J].上海针灸杂志,2013,32(4):316-318.

[30] 张丽华,张姝.针刺雷火灸及刺络拔罐治疗膝关节骨性关节炎50例[J].陕西中医,2013,(2):222-223.

[31] 林霞,黄海.针药并用对气虚血瘀型偏瘫患者下肢运动功能恢复的影响[J].陕西中医,2014,(7):899-900.

[32] 李晓艳,刘尔林,高维滨.电针伏兔、梁丘穴配合股四头肌肌力训练治疗膝关节骨性关节炎60例临床观察[J].中国伤残医学,2014,22(8):47-48.

[33] 赵勇军.斜刺血海、梁丘穴治疗膝关节疼痛疗效观察[J].中医正骨,2002,14(11):46.

[34] 马丙祥,张建奎,李华伟.拮抗肌刺激法在缓解痉挛中的应用[J].中国康复理论与实践,2010,16(9):805-806.

[35] 熊家轩,陈奕雄,吴思平.针刺拮抗肌群对中风后痉挛性偏瘫的临床研究[J].当代医学,2009,15(19):151-152.

[36] 樊玲,薛斌,赵菁菁.针刺拮抗肌群穴治疗中风后下肢痉挛性瘫痪17例疗效观察[J].河南中医,2008,28(2):59-60.

[37] 李佩芳.针刺拮抗肌群治疗脑卒中后肌张力增高[J].中国康复,2001,16(1):42-43.

[38] 林茜,林秀瑶.针刺对脑卒中后痉挛性偏瘫的影响[J].实用中医药杂志,2007,23(9):596-597.

[39] 何勇,金荣疆.脑卒中偏瘫肢体痉挛治疗进展[J].中国康复理论与实践,2006,12(10):863-866.

Clinical Observation of Relaxing Needling plus Joint Needling from the Internal Medicine for Post-stroke Spastic Hemiplegia

-,,-,-,.

,,200437,

Objective To observe the clinical efficacy of relaxing needling plus joint needling from the Internal Medicine in treating post-stroke spastic hemiplegia. Method Totally 121 eligible subjects were randomized into an ordinary acupuncture group (61 cases) and a relaxing-joint needling group (60 cases). The two groups were treated for 2 weeks, 5 sessions each week. The spasm of the lower limb was evaluated by using Fugl-Meyer Assessment Scale (FMA), modified Ashworth Scale (MAS), Tardieu Scale, and Activities of Daily Living (ADL) before and after treatment. Besides, 4 patients from each group were randomly selected for the three-dimensional gait analysis, and the dorsi-extension, range of motion (ROM) of ankle, strephenopodia, and heel-raising height were observed. Result and Conclusion Relaxing-joint needling and ordinary acupuncture both can produce significant efficacies in treating post-stroke spastic hemiplegia. The relaxing-joint needling produced more significant efficacies in improving the body balance, ROM, muscular tension, and lower limb spasticity compared to ordinary acupuncture. It’s plausible that relaxing-joint needling improves the strephenopodia and hemiplagia gait through renovating body balance, ROM, muscular tension, and lower limb spasticity. Since the three-dimensional gait analysis can analyze the dorsi-extension, strephenopodia, and heel-raising height, thus it can be used to evaluate the change of the spastic gait of post-stroke hemiplegia in a more objective, elaborate, and correct way.

Post-stroke sequelae; Hemiplegia; Spasm; Needling methods; Three-dimensional gait analysis

R246.6

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2016.08.0930

2015-12-30

国家自然科学基金项目(81320108028);国家重点基础研究发展计划(2015CB554505);国家中医药管理局重点学科建设项目(ZYSNXD-CC-ZDXK-07);上海高校工程研究中心建设项目(GCZX14013)

严睿峻(1975 - ),女,住院医师,博士

程波(1984 - ),男,主治医师