音译的无奈和取舍

——以京杭大运河博物馆展厅翻译为例

2016-09-07胡六月

胡六月

(浙江树人大学外国语学院,浙江杭州310015)

音译的无奈和取舍

——以京杭大运河博物馆展厅翻译为例

胡六月

(浙江树人大学外国语学院,浙江杭州310015)

考察京杭大运河博物馆展厅英译的拼音化现象,发现由于时空限制、目标读者不明确和专有名词集中等原因,音译是化不可能为可能的无奈之举。翻译需遵循关键词汇用音译、富含文化底蕴的地名音译与意译相结合和时间名词避免音译等原则,尽可能保持信息传递与读者接受度的平衡。大运河申遗成功是重要的里程碑却不是终点,如何用“世界语言”讲述“杭州故事”是一项长期的研究课题。

京杭大运河博物馆;汉语拼音;音译

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈召开的联合国教科文组织世界遗产大会上,京杭大运河申遗成功,成为我国第46个世界遗产项目,具有2000多年历史的古老运河第一次正式登上了世界的舞台。京杭大运河历史渊源流长,运河文化博大精深,但是针对运河遗产的翻译宣传才刚刚起步。

京杭大运河博物馆位于杭州城北运河广场,毗邻大运河南端终点标志——拱宸桥,是国内第一家以运河文化为主题的大型专业博物馆,展厅用中英文两种语言全面介绍大运河的历史和文化,是国内外游客了解大运河的重要窗口。笔者在参观时发现,展厅译文中含有大量的拼音,即译者采用音译的方法翻译与大运河相关的专有名词。对于音译,研究者大都以外译中为研究对象,在比较音译和意译的优劣势之后,认为音译是在意译不妥当的情况下采取的翻译方法,这只能称为“转写”,不算真正意义上的“翻译”。如果是中译外,国家规定以汉语拼音作为中国人名、地名的罗马化拼写的统一规范,这一做法已得到国际认可。但是,在博物馆展厅这一特定情景下,拼音音译是否为最佳选择、有何优劣势及译者在处理过程中应注意哪些要点等,这些问题鲜有论述,也值得进一步思考。同时也不得不承认,由于中西方语言和文化的差异,译者要在有限的时空内将这些富含大量历史、地域和文化信息的内容传递给外宾,困难重重,不啻为一场“戴着脚镣的舞蹈”。本文考察京杭大运河博物馆展厅英译的拼音化问题,分析在大运河遗产翻译中面临的问题和障碍,探索如何有效地传播运河文化。

一、音译和汉语拼音音译

音译,翻译词典的定义是:“也称为转写,即用一种文字符号(如拉丁字母)来表示另一种文字系统的文字符号(如汉字)的过程或结果。”①方梦之:《译学辞典》,上海外语教育出版社2004年版,第96页。

不过,以上音译研究均为外译中,如果是中译外,一般用汉语拼音转换汉字,即汉语拼音音译法。1978年9月,国务院批转了《关于改用汉语拼音方案作为我国人名地名罗马字母拼写法的统一规范的报告》,批准使用《汉语拼音方案》作为中国人名、地名罗马字母拼写法的统一规范。1979年6月15日,联合国秘书处发出通知,以“汉语拼音”的拼法作为在各种拉丁字母文字中转写中国人名和地名的国际标准。目前世界上绝大多数媒体都以此为标准转写汉语人名和地名。例如,世界各大航空公司早已将中国城市代码规范化,用BJS(Beijing)指代北京,弃用旧名PEK(Peking);上世纪90年代出版的权威地名词典Merriam Webster's Geographical Dictionary(3rded.)将规范汉语拼音的中国地名作为“正选”条目,如查得旧拼法的Peking/Peiping,词典均告知“See BEIJING”。④陈刚:《跨文化意识——导游词译者之必备》,《中国翻译》2002年第2期,第38-41页。

二、京杭大运河博物馆展厅的音译状况

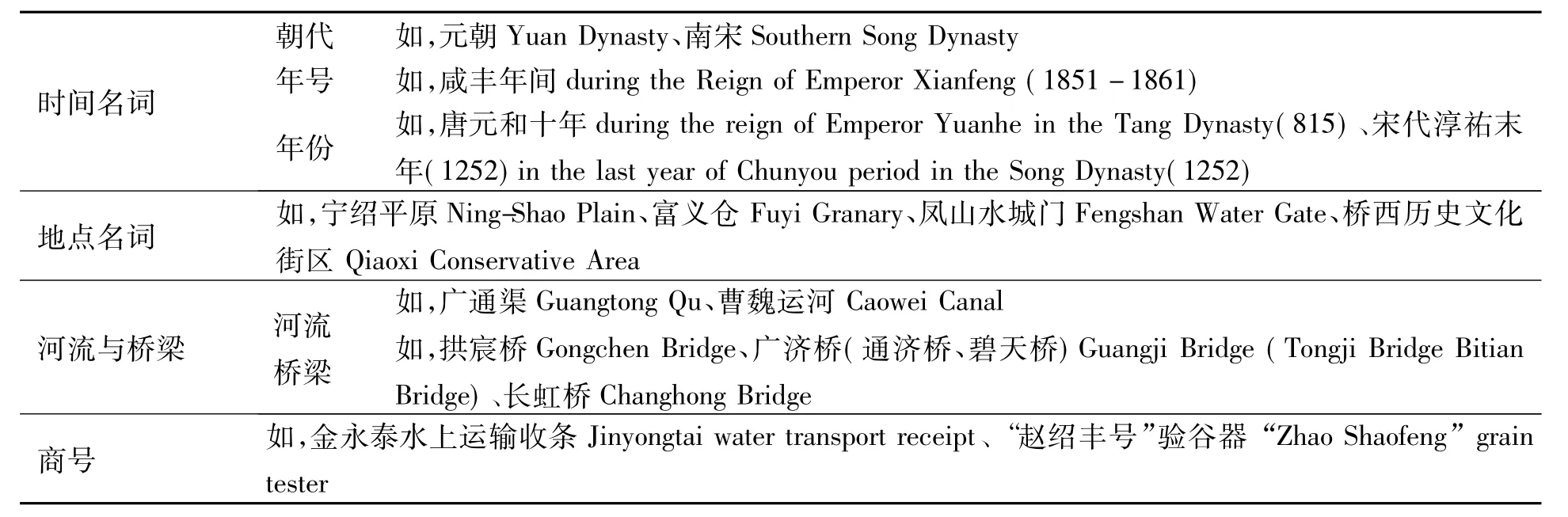

京杭大运河博物馆展厅面积5 000余平方米,分为“序”“大运河的开凿与变迁”“大运河的利用”“大运河杭州段的综合保护”和“运河文化”几个展厅,侧重展示和介绍大运河浙江段尤其是杭州段,充满浓郁的地方风味。展厅音译⑤为了简便起见,下文所指音译均限于汉译英,即汉语拼音音译。主要体现于专有名词的处理,可归类为四个方面(见表1)。

表1 京杭大运河博物馆展厅音译分类

从京杭大运河博物馆展厅的音译实践来看,音译词汇主要分为两类:第一类是一般专有名词音译,如时间名词,这类词无过多文化深意,但是出现频率高,大量的音译词汇有吃力不讨好之嫌,会加重游客的理解负担;第二类是带文化色彩的专有名词,如拱宸桥 Gongchen Bridge,除了桥(bridge)之外,拱宸所对应的Gongchen已经失去了其背后所蕴含的意思,成为一个无意义的符号。翻译,首先是意译,即传递信息和意义,音译从本质上来说,并没有传递信息。游客在走马观花参观之后,对众多的专有名词不可能留下多少印象,若是一无所获,这些音译词的意义又何在呢?鉴于此,笔者分析了京杭大运河博物馆展厅音译词汇的问题,并提出若干建议。

三、关于展厅专有名词音译的思考与建议

(一)音译是化不可能为可能的无奈之举

音译是化不可能为可能,无论玄奘的“不翻”、章士钊的“音译他法”,还是周作人的“依读法忠实对译”,都是在意译困难或无法准确传达原文意思的前提下退而求其次的选择,因此不难理解古代译者认为音译不算翻译的说法。音译是无奈之举,自然有捉襟见肘之处。在京杭大运河博物馆展厅中,译者受制于各种客观因素,翻译时困难重重,甚至到了举步维艰的地步。主要原因有以下三个方面。

第一,受时间和空间的严格限制,即游客的停留时间有限,展板和展品标签空间有限。这一双重限制不允许译者充分发挥,只能依靠音译,比如曹魏运河(Caowei Canal),主要指曹操父子修建的北方运河,曹操父子是谁?三国中的魏国在哪里?由于时空限制,译者只能用音译处理。这与书籍翻译截然不同,无论读者接受与否,小说译者都可以用脚注逐一解释,篇幅长短也由译者决定,换而言之,译者拥有更大的自主权。

第二,博物馆受众面广。展厅译文主要面向国外游客,游客的国籍、兴趣爱好及文化程度各异,译者无法预估目标读者,翻译难度增加。例如,唐朝(Tang Dynasty),在日韩游客与欧美游客心中必定会有不同的联想,接受程度自然也不一样。

第三,在博物馆展厅文本中,专有名词高度集中。比如浙东运河中有一段叫“慈江—刹子港—西塘河”(Cijiang River-ChaziCanal-Xitang Canal),类似大量的专有名词同时涌向观众,即便是本国游客都应接不暇,更何况外国游客。

奈达认为:“接受者和译文信息之间的关系,应该与原文接受者和原文信息之间的关系基本上相同。”①金隄:《等效翻译探索》,中国对外翻译出版公司1998年版,第14页。“动态”一词表示原文与原文接受者、译文与译文接受者之间的关系对等,即同一信息用两套不同语言,接受者不同却产生基本相同的效果。但是,在博物馆展厅翻译中,译者无法采用常规的直译或意译,只能求助于拼音音译。就音译而言,动态对等或等效只能是理论上的美好愿景。抛开这一点,苛求译者没有尽善尽美地传达原文,实在是强人所难,就如同要求舞者戴着脚镣跳舞,却依然身轻如燕、姿态优美。

(二)如何改进现有的音译

1.富含文化底蕴的地名应将音译与意译相结合。首先,音译可以将事物名称显性化,突出重要性,但是过多的音译会加重读者理解的负担,这一弊端也是显而易见的。“西方人要把中国人名字读得出、分得清、记得住,就得出一身汗。日本小说在西方一直比中国小说成功,人名发音容易,至少是原因之一。”②赵毅衡:《对岸的诱惑》,知识出版社2003年版,第95页。人名如此,河流、桥梁等地名也是同理,拗口的音译地名只是一个个苍白的标志,最终成为过眼烟云。“有声的语言才是有生命力的,如果一个地名没法确切读出,怎么能够有效地使用?难读或无法读出的语言是很难记住的,这是学外语者的切身感受,而无法记住的语言在交际中只能缺席。”③葛校琴:《中国地名英译拼音化之文化反思》,《解放军外国语学院学报》2009年第2期,第61-66页。其次,博物馆展厅的地名不同于现实生活中作为公示语的地名。公示语地名是一种社会文本的公共标识,重在交际,强调认知性、信息性、一致性和对应性,同时兼顾表述形式的便捷性和可靠性,而博物馆地名在展示标识的同时,更应传递其中的文化含义,这也是观众参观博物馆的目的所在。最后,瑞士语言学家索绪尔认为,符号由音像(sound-image)和由其所代表的概念(concept)组成,两者的关系相当于一张纸不可分割的两个面。④贾玉新:《跨文化交际学》,上海外语教育出版社1997年版,第209-210页。由于文化传统和背景不一,不同民族产生了蕴含不同文化意义和联想意义的词汇,割裂音像和概念无法真正理解词汇的全部信息量。

在京杭大运河博物馆展厅中,很多河流名和桥梁名意味深长,有的以形象为主,如碧天桥、长虹桥,有的富含历史文化知识,如曹魏运河等,一概以音译处理,遗漏颇多。例如,博物馆所在地附近的拱宸桥,是大运河南端终点的标志,也是杭城古桥中最高最长的石拱桥。在古代,“宸”是指帝王住的地方,“拱”即拱手,两手相合表示敬意。每当帝王南巡,这座高高的拱形石桥,象征对帝王的相迎和敬意,拱宸桥之名由此而来。音译Gongchen Bridge作为地名标识并无不妥,但在博物馆展厅翻译中尚有欠缺,不如在音译后面再加注Bow-to-Emperor Bridge。意译地名或人名并不是标新立异,珠江三角洲(Pearl River Delta)、三峡大坝(Three Gorges Dam)已是定译,白鹤梁(White Crame Ridge)和插旗山(Raise the Flag Mountain)是美籍中国通Peter Hessler的译语,野猫溪(Alley Cat Stream)和弹子石(Slingshot Pellet)是中国现代、当代文学之首席翻译家葛浩文的译名。更有甚者如美国Peter Stambler教授将《寒山诗选》书名译为“Encounters With Cold Mountain”,以这位汉学教授的功力,并非不知寒山是人名,弃音译选意译自然更胜一筹。①Stambler教授在书中加以说明:“Han Shan was one of the leading poets of the Tang Dynasty...He retired to Cold Mountain,took itsname for his own,and lived the life of a hermit.”

美国广告大亨Lewis认为,一个成功的广告应当遵循AIDA原则,即Attention(引人注意)、Interest(引人兴趣)、Desire(引发欲望)和Action(促成行动)。广告是为了推销商品,而博物馆本质上与广告相似,是为了宣传和推广本国或本地文化,一味音译使参观者兴趣索然,音译与意译相结合才能引起注意和兴趣,进而引发欲望和促成行动。

2.关键词汇应该用音译凸显重要性。第一类关键词是地名。“地名标志是领土主权的象征,用汉语拼音标注地名,事关国家领土主权和尊严。”②民政部:《用汉语拼音标注地名事关国家主权和尊严》,2002-05-28,http://news.sina.com.cn/c/2002-05-28/1552589.html。名不正则言不顺,地名不仅仅是一个称呼代号,其背后蕴含的力量和价值远远超出想象。例如,南海的英文名称叫South China Sea(南中国海),早在16世纪,葡萄牙海员称此海域为China Sea(中国海),后来为了区别于中国周围其他海域,称之为South China Sea。这一名称体现了早期殖民者欲经此地与中国进行贸易的兴趣,如今周边一些国家为了体现对该海域的主权,提出了各种五花八门的名称,但影响力和接受度始终不及South China Sea。当年葡萄牙海员的无心之举,对现在中国主张南海主权意义非凡,反而在国内,由于汉语习惯双音节单词,往往简称为南海,把“中国”两字抹去了。

地名不仅仅是对过往历史的记忆,更是增强民族自尊心和文化认同感的重要手段。在京杭大运河这五个字的名称中,提到了两个地名:北京和杭州,它们既是运河的起点和终点,又是重要的节点城市。北京作为首都,其影响力毋庸置疑,杭州正好借运河申遗成功的契机,打响知名度。虽然只是名称中的一个字,影响却不容小觑。但是,在众多介绍京杭大运河的文字中,“京杭”两字往往被省略,只剩下大运河,对杭州而言,这是一大遗憾。例如,联合国教科文组织网站的世界遗产名录中,京杭大运河直接翻译为The Grand Canal,其介绍中虽然提及了浙江(Zhejiang),但杭州(Hangzhou)已经消失得无影无踪。③The Grand Canal is a VastWaterway System in the North-eastern and Central-eastern Plains of China,Running from Beijing in the North to Zhejiang Province in the South,2016-01-18,http://whc.unesco.org/en/list/1443。无论是国家地理杂志④China's Ancient Lifeline,2016-01-18,http://ngm.nationalgeographic.com/2013/05/chinas-grand-canal/yamashita-photography。还是维基百科⑤Grand Canal(China),2016-01-18,https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Canal_(China)。都以The Grand Canal简称京杭大运河,只是维基百科在解释词条时多加了一句also known as the Beijing-Hangzhou Grand Canal。在京杭大运河博物馆的翻译中,博物馆正门和主要展板,均采用全称the Beijing-Hangzhou Grand Canal,一方面有利于凸显杭州在大运河中的重要地位,另一方面也可以区别世界其他地区的大运河。⑥据维基百科显示,意大利、法国、爱尔兰、韩国等国家都将河流称为the Grand Canal。在国际交流日益频繁的今天,地方文化的主体性诉求也越来越强烈,作为译者,始终以发扬本土文化为己任是应有之义,而音译地名可以将杭州城市显性化,最大程度地提升其国际知名度。

第二类关键词是与运河相关的高频非专有名词。说到音译,往往认为只有人名、地名等专有名词需要用汉语拼音直接转换,其实一些高频空缺词汇也不妨大胆启用拼音,与其在英语中绞尽脑汁寻找并不贴切的词语,不如直接音译。这一点佛经翻译给我们不少启发,比如金刚般若波罗蜜经的“般若”。南怀瑾说:“大智慧就叫般若……所谓般若不是普通的智慧,是指能够了解道、悟道、修证、了脱生死、超凡入圣的这个智慧。这不是普通的聪明,这是属于道体上根本的智慧。”①南怀瑾:《金刚经说什么》,远方出版社1998年版,第1-2页。由此可知,佛经中的般若并不等同于智慧,佛经译者直接以音译处理是得当的。此后,译者借该音译词又发挥出了五般若,即实相般若、境界般若、文字般若、方便般若和眷属般若。这种音译加意译的方法,最大程度地传递了佛法的要义,同时没有使佛经成为一部天书。在京杭大运河博物馆展厅中,“漕”是一个常见词,与之相搭配的还有“漕运”“漕粮”“漕渠”和“通漕”等。根据《现代汉语词典》的解释,“漕运”旧时指国家从水道运输粮食,供应京城或接济军需。以此类推,“漕粮”是漕运的粮食,“通漕”是开通漕运水道,只有“漕渠”是专有名词,是汉武帝为方便各地贡赋抵达都城长安特意修建的、从长安直通黄河的一条水道。英语中没有对应的单词可以替代,不如直接音译为Cao,如Cao Transport,Cao Grain,Cao Canal,Open Cao,当然注解是非常重要的,Cao refers to the watercourse for grain transport to the capital ormilitary bases。

3.时间名词避免音译,直接转换成公元年份。除了主要的朝代名词,如唐朝(Tang Dynasty)、宋朝(Song Dynasty)、元朝(Yuan Dynasty)等,表示时间的年号、年份和部分朝代名词应化繁就简,直接标注为公元年份,因为这些名词本身只是时间指称,没有过多的深义。音译虽然不构成事实性错误,但是意义不大,只是徒增读者的理解难度而已,例如,清道光三十年至咸丰三年(1850—1853年)from the 30th year of Daoguang period to the 3rd year during the reign of Emperor Xianfeng(1850—1853),唐元和十年 during the reign of Emperor Yuanhe in the Tang Dynasty(815),与其花大段的篇幅亦步亦趋地效仿原文,不如大刀阔斧删去繁缛信息,只留公元年份,简洁明了,更何况混淆了年号和帝号(元和Emperor Yuanhe、道光Daoguang period),反而落下话柄。

翻译之难,有目共睹,无论是“一名之立,旬月踟躇”还是“弄到头昏眼花,好像在脑子里摸一个急于要开箱子的钥匙,却没有”,都说明翻译绝非易事。由于时空限制、目标读者不明确和专有名词集中等原因,博物馆展厅的翻译更是如同“戴着脚镣在绳索上跳舞”,“跳舞的人可以小心翼翼避免摔下来,但不能指望他的动作优美”②谭载喜:《西方翻译简史》,商务印书馆2004年版,第123页。。本文考察京杭大运河博物馆展厅中的音译词汇,指出由于翻译之难,音译是无奈的选择,同时提供了若干条取舍原则,目的是希望舞者的舞姿不过于走形。京杭大运河申遗成功成为当下热门话题,然而针对运河文化遗产的翻译研究却没有起步,这需要更多的关注和努力。大运河申遗成功是重要的里程碑而不是终点,如何用“世界语言”讲述“杭州故事”,是一项长期的研究课题。

(责任编辑 金菊爱)

Helplessness and Tradeoffs of Transliteration:A Case Study of the Beijing-Hangzhou Grand Canal M useum

HU Liuyue

(Foreign Languages School of Zhejiang Shuren University,Hangzhou,Zhejiang,310015,China)

This paper investigates the Chinese phonetic phenomenon in English translation in the Beijing-Hangzhou Grand Canal Museum.It found that transliteration is themethod of helplessness that turns impossibility to possibility due to time and space constraints,unclearly targeted audiences,and concentration of proper nouns.Translation shall follow the principles of using transliteration for key words,combining transliteration and paraphrase translation for rich cultural heritage names,and avoiding transliteration for nouns related to time,so as to achieve a balance between information transfer and readers'acceptance.The success in granting Grand Canal in theWorld Heritage List is an importantmilestone butnot the end,and how to use the“world language”to narrate“Hangzhou's Story”is a long-term research project.

The Beijing-Hangzhou Grand Canal Museum;Chinese Phonetic Alphabet;transliteration

10.3969/j.issn.1671-2714.2016.04.013

2016-02-29

杭州市哲学社会科学规划课题(M15JC048)

胡六月,女,浙江绍兴人,讲师,研究方向为翻译理论与实践。音译自古有之,唐代玄奘法师依据佛经翻译实践,提出了著名的“五不翻”原则,即“秘密故;含多义故;此无故;顺古故;生善故”①马祖毅:《中国翻译简史》,中国对外翻译出版公司2004年版,第66页。。由于以往译者认为音译不算翻译,此处所谓的“不翻”就是音译。清末民初,章士钊对音译做了详细研究,并在《论翻译名义》一文中讨论了“义译、音译之得失”。他认为:以义译名(意译)常常不能吻合原意。比如“Logic”如译为“论理学”或“名学”都不妥当,还不如音译为“逻辑”。“以义译名”的弊端是容易让人望文生义而生歧义,如果义译困难而又认为不必要时,则宜诉之他法。②陈福康:《中国译学理论史稿》,上海外语教育出版社2000年版,第175页。新中国成立后,周作人提出了“名从主人的音译”原则,“凡人名地名,都应该尽可能地依照它本国的读法,忠实地用汉语对译出来。在人名地名之外,有些专有名词因含义较多、意译不能包括者,也可以音译。音译应名从主人。”③刘全福:《翻译家周作人论》,上海外语教育出版社2007年版,第26页。

教育与教学管理