射电天文学与FAST望远镜

2016-09-06陈厚尊

陈厚尊

最近,伴随着一则振奋人心的新闻,“射电望远镜”和“射电天文学”两个名词悄然走进了普通民众的视野。这则新闻是这样的:

2016年7月3日上午,位于中国贵州省黔南州平塘县克度镇金科村大窝凼(读作dàng,意为塘、水坑)的500米口径球面射电望远镜(FAST,Five hundredmeters Aperture Spherical radio Telescope)的最后一块三角形反射镜面开始起吊,并在索网上面安放到位。至此,FAST球面上的全部4450块反射镜面均已安装完毕,望远镜的建设和组装工作宣告结束,接下来将进入调试阶段,并于2016年9月正式投入使用。届时,FAST的超高灵敏度和高分辨率将助力中国的射电天文学迈向世界前列。同样是挂着“望远镜”的名号,FAST却与我们日常熟悉的天文望远镜有很大不同。首先,FAST 的口径非常大, 达到了500米,即便是观测时的瞬时有效口径也达到了300米。而地面上的光学望远镜口径一般很难超过10米,否则因镜片自身的重量引发的镜面变形对其成像质量会有显著影响。其次,FAST似乎被固定在了一个大山坳里,而不是像天文望远镜那样被安装在某种脚架上。即使是德国的口径100米的玻恩射电望远镜,也有一个可以令其“摆头”的支架。那么,FAST究竟是一台怎样的设备,又能在哪些领域帮助中国的天文学家取得领先世界的成果呢?为了了解这些,先让我们一起回顾天文学领域中相对年轻的一门分支学科:射电天文学。

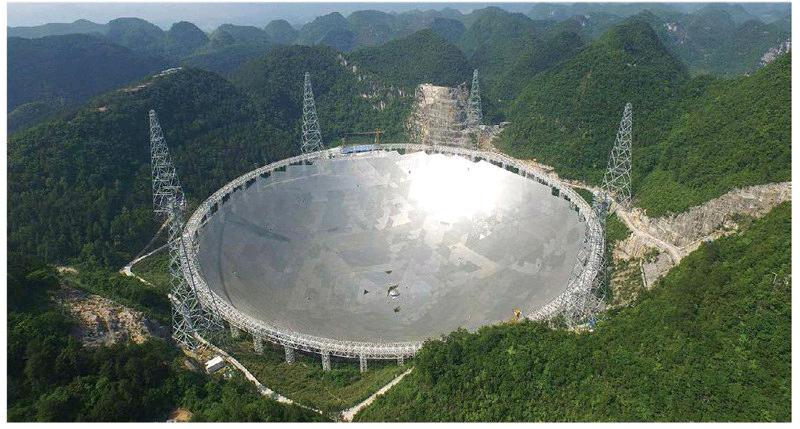

这是一幅FAST望远镜在组装工作临近完成时的航拍实景图,可以看到它庞大的主体被黔南群山环绕。十几年前,仅有几十户村民住在这儿,而且不通电,老百姓的生活基本与现代文明隔绝。

现代物理学起源于牛顿在1687年出版的《自然哲学之数学原理》一书,化学起源于中国的炼丹术和西方的炼金术,微生物学起源于列文·虎克发明的显微镜,但没有人能说清楚天文学何时何地起源于何人的研究。历史上,几乎所有的古文明都曾经独立地发展过自己的天文学,只是,当时的视界必然受限于那个年代的观测手段,而这种局限性在天文学的发展史上表现得尤为突出。总体来讲,人类天文学史上总共有三次观测手段的革新。首先是1610年,意大利物理学家兼天

文学家伽利略发明了第一台光学望远镜,使人类得以突破自身生理局限(正常人在暗夜中瞳孔能够张开的最大口径,为七八毫米),大幅提高了人们在可见光波段的集光能力。目前,经过了300多年的技术发展,以哈勃空间望远镜为代表的顶尖仪器已经能够令我们观察到宇宙大爆炸后最早一批诞生的星系。如此不可思议的成就令人类引以为傲的同时,也证明了可见光天文学有其自身的极限,在未来难有前沿性的突破。

天文观测手段的第二、第三轮革新是有关联的,它们都源于19世纪麦克斯韦的经典电磁理论。当时,麦克斯韦敏锐地指出了光其实是一类波长范围极其狭窄的电磁波,在可见光之外,自然界或许还存在其他波长的电磁波。这样的预言仿佛开启了一扇通往巨大未知世界的窗户,人们迫切地想知道那些比红光波长更长,或者比紫光波长更短的“不可见光”的世界是什么样的。只是,要想突破十几亿年来的生物进化限制,去自由感受不同波长的世界谈何容易。地球上的生命选定波长0.4微米至0.7微米的电磁波作为可见光有其背后的原因,那就是我们的太阳。它最强的能量辐射段正好落于可见光的中心:黄光波段。在自然界中,唯有像恒星内部的核聚变那样的物理过程才可能产生可见光,因而在夜空中能被人们直接观察到的目标大都是恒星、星系,或者是被恒星光芒激发的星云等。然而,宇宙中的绝大部分地方显然都不具备恒星内部的物理环境,而是处在某种低温、空旷的亚真空状态。那里的亚真空比地球上最好的实验室能够制造的真空还要空。根据维恩定律,那是毫米波、厘米波,甚至米波的世界。射电天文学由此初露端倪。

最早辨识出天文学的无线电波源完全是个意外。那是在20世纪30年代早期,美国贝尔公司的研究员卡尔·央斯基在使用巨大的定向天线研究短波噪声的分布时发现,当天线逐渐靠近银河方向时电磁干扰逐渐增大,并且在人马座方向达到极值。他还发现这种噪声干扰会随地球自转,于23小时56分钟(一个恒星日)内完成一轮周期性变化。他最终得出结论,认为这种始终存在的短波本底噪声应当是来自银河系的某种赫兹波。奇怪的是,他当时并没有在短波噪声里发现太阳的踪迹。直到数年后,第二次世界大战进行得如火如荼之际,一位英国的陆军研究员才在甚高频军用雷达中监测到了来自太阳的强烈电磁干扰。而在此之前,天文学家已经寻找太阳的射电信号很多年了,均没有收获。这一消息直到1946年才公之于众。天文学家查阅了当时太阳的活动记录,得知那几天恰巧有一枚大黑子经过日轮中心。这次的意外证明了两件事:第一,前人明显低估了太阳的射电发射频率,当然,其中还有甚高频雷达制造技术上的困难;第二,太阳的射电干扰与日面活动的光学现象是有联系的。自此以后,英联邦国家陆续开展了一系列针对太阳的射电观测

工作,基本弄清了太阳在射电波段辐射强度的变化规律。

“二战”结束以后,同射电天文学蓬勃发展相呼应的是X射线和伽马射线天文学的兴起。不过,由于地球大气的观测窗口制约,这两门学科必须借助火箭的力量将观测仪器送往宇宙空间。这无疑大大提高了该领域的研究成本。不过,最终结果是非常值得的。X射线和伽马射线是比可见光波长短得多的电磁波,因而常常与某些极端暴烈的物理过程相联系,例如超新星爆发、致密星体碰撞、黑洞吸积等等。激烈的物理环境常常蕴含着物理学的新知,因此该领域成为天文学家

趋之若鹜的对象也就不足为奇了。值得一提的是,眼下我们正在经历第四次天文观测手段的革新。这便是引力波的加盟,它极有可能为我们带来宇宙深处关于黑洞合并、暗物质构成等方面的信息,并且引发新一轮颠覆性的天文认知巨变。未来结果如何,我们拭目以待。

我们回到射电天文学的发展历程上来。纵观20世纪天文学领域拿到的9次诺贝尔物理学奖,射电天文学就有5次,超过一半。它们分别是:1974年脉冲星的发现、1974年孔径综合技术的发明、1978年宇宙微波背景辐射的发现、1993年脉冲双星与引力波辐射、2006年宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性。

曾几何时,一说起诺贝尔奖,射电天文学家都是非常自豪的。事实上,射电天文学的强大威力是在前辈不断摸索的过程中被慢慢揭示出来的。在射电天文学的发展初期,同许多新兴学科一样,极少有人看好它,其原因主要是在观测的分辨率方面。针对电磁波的汇聚系统,有一个著名的瑞利判据:θ=1.2 2λ/D。

其中,θ代表仪器的最小分辨角,λ代表电磁波波长,D代表仪器口径。针对射电望远镜,假设其有效口径为10米,在中性氢的21厘米波段工作,则很容易计算出该仪器在天球上的分辨率约为1.5°,覆盖面相当于9个太阳的视面积!如此看来,即便是利用大型射电望远镜巡天,那效果也好像是一个高度近视患者的视野,分辨率之低令人很难将天球上的射电源同星图目标一一对应起来。后来,英国著名天文学家马丁·赖尔利用孔径综合技术一举破解了这个难题。他发现射电望远镜与传统设备不同,它可以在工作的时候同时记录下电波的相位信息。于是,他想到了利用相距遥远的两架望远镜联合观测的方法来提高目标分辨率。这就使得射电望远镜的分辨率水平一举超越了传统的光学望远镜,理论上甚至可以达到后者的1万倍!今天,我们已经能够利用甚长基线干涉测量技术(VLBI,Very Large Baseline Interferometry)的众多射电望远镜阵列,来追踪距离银心黑洞仅数百个天文单位的恒星的运动轨迹。

另外,同传统的天文学相比,射电天文学还有两个无与伦比的先天优势:第一,不受太阳和天气的影响,可全天候工作;第二,反射面的加工要求相对宽松。第一条初看起来很不可思议。普通人往往有一个牢不可破的成见,认为天文学家只能在晴朗而漆黑的夜晚工作。其实不然。前面也提到了,在20世纪30年代,人们首先在射电波段注意了银河系辐射的存在,之后才在太阳活动爆发的时候偶然察觉到了太阳的射电辐射。尽管后来科学家证实太阳在“平静期”也存在微弱的射电辐射,但与来自银河方向的强烈信号相比,简直可以忽略不计。天气方面也是如此,除非是那种四周电闪雷鸣的恶劣雷暴,否则很难影响到射电望远镜的正常工作。至于第二条我们需要了解的事实是:一台望远镜的反射面加工精度往往制约了它的工作波长。举个例子:若要在观测波长为λ的电磁波上获得足够高的信噪比,反射面的误差不能超过λ/16。对应到射电领域,这个数值往往在毫米量级上。与光学望远镜动辄几十个纳米的精度要求相比,这已经算是容易做到的了。不过值得注意的是,射电天文学的第一项优势在20世纪中期还比较突出,可是近年来,随着各类电器和无线电技术的普及,地球上的无线电环境也在逐年恶化中。同举目可见的光害不一样,除非是相关从业者或爱好者,否则无线电环境的恶化是常人难以察觉的。现任FAST总工程师的南仁东教授就曾坦言,要说FAST真正让人不放心之处,就是今后附近能否保持绝对的无线电静默。据说FAST项目在初建的时候,单是为了说服当地政府不要在附近大肆兴建观光设施,参观者也不允许携带手机等这些事情上就遇到了很大的阻力,许多人不能理解1000米外的一个小小的手机会对眼前的庞然大物有什么损害。其实这方面早有前车之鉴。河北兴隆的郭守敬望远镜LAMOST)项目就因选址不当,以及当地政府大兴土木等原因而深受光污染的影响,导致其建成数年后一直无法达到设计之初预想的效果。这类事件应当引起有关部门的足够重视。许多科研项目并不是说花了钱就能办成的,配套措施一定要到位,政策一定要倾斜,不然国家花重金建造的巨型科研设备最终只能沦为大而无用的“艺术品”,不仅令纳税人寒心,也令国外同行耻笑。

1963年11月1日,位于波多黎各的美国阿雷西博望远镜正式建成,一直到今天它都是世界上最大的单面射电望远镜,口径305米,依托波多黎各的碗状喀斯特地形而建。由于阿雷西博的反射面本身不能运动,因而只能通过改变接收装置的位置来扫描天顶附近一个宽约20°的带状区域。即便如此,它的极高灵敏度还是为天文学家带来了许多重大发现。其中最激动人心的便是1974

年泰勒与赫尔斯发现的第一对射电脉冲双星,他们利用其检验了爱因斯坦的引力波辐射预言,结果同广义相对论的计算完全一致。两人因此获得了1993年的诺贝尔物理学奖。

中国的FAST项目灵感源于美国的阿雷西博望远镜,却并非它的简单翻版。FAST克服了阿雷西博反射面无法运动的先天缺憾。在计算机自动程序的帮助下,FAST能在观测瞬间在500米的巨型球面上自动生成一面口径略小的300米抛物形反射面。这样一来,FAST不仅大大扩展了自身的观测范围(在天顶附近达到40°), 还能主动抵消地球的自转效应。这个过程虽然在原理上来说很简单,可若要付诸实践,技术难度必然不小。前面提到过,射电望远镜反射面的容许误差通常

都在毫米量级。可是对于直径500米的FAST,光是反射面支撑结构在冬夏两季的热胀冷缩引起的变化都要30多厘米,要保证300米的反射面在位置调整的时候误差不超过1毫米,其工程难度可想而知。令人欣喜的是,FAST项目中所有的关键技术均为中国自主创新,并申请了相关技术专利。在未来,等FAST全面投入使用之后,将陆续在中性氢观测、暗弱脉冲星和射电源的寻找、宇宙起源与星际物质结构、地外文明搜索等领域实现科学突破。有网友戏称FAST为现实版的“红岸基地”。实际上,对比《三体》中描述的情形,现实中FAST的灵敏度至少是红岸雷达的10倍以上。而由FAST代表人类文明发出的一声啼鸣,至少在信号的发射方向和波段上,有能力使地球成为银河系最明亮的星辰。

那么,若抛却科幻小说返回现实世界,人类同外星世界的第一次接触会不会由中国的FAST来完成呢?我们有理由去期待!