汉字媒介的性别权力特征辨析

2016-09-06谢清果

谢清果,杨 芳

(厦门大学 新闻传播学院,福建 厦门 361005)

汉字媒介的性别权力特征辨析

谢清果,杨 芳

(厦门大学 新闻传播学院,福建 厦门 361005)

伯克和克莱玛瑞的研究结果表明英语是“男性创造的语言”,那中国汉字的性别权力特征是怎样的?研究汉字的性别权力特征,就要从原始的文字——甲骨文谈起。甲骨文产生的时代社会性质当处于原始社会向奴隶制社会过渡时期,当时父权并不完全,女性依然享有一定的地位。接着通过对甲骨文中出现的“人”和“妣”的考究,推断作为发生学意义上的中国汉字,其性别权力特征当同样是“男性创造的语言”。

汉字;甲骨文;妣;人;男性;女性

甲骨文作为中国公认最早的系统文字,其初创时是否也同英语一样是“男性创造的语言”呢?这是个有趣的问题。话语即权力,而表达话语的语言是否也存在性别权力特征?汉语是否在草创时也作为男性话语权力而被使用?中国历史上出现的女书是否是女性对男性话语的一种抗争呢?而这一切我们或许可以从最早的汉字——甲骨文切入进行探讨,以期抛砖引玉。

一、权力性别视阈下的汉字

肯尼斯·伯克和切瑞丝·克莱玛瑞认为世界的首要特征是它的“语言本质”:“即信息本身所包含的词语和句法结构构建了人们的思维和互动。”[1,p134]克莱玛瑞不但强调语言本身在阐释人类经验中的重要作用,而且还强调了“权力”这一维度。“任何一种语言系统内部都嵌入了权力关系,社会权力的安排在很大程度上嵌入了语言之中。对于那些已经融入了主流语言系统的人而言,他们把自己的感知、体验和表达方式都纳入了这个语言系统当中。”[1,p135]经过分析,克莱玛瑞把英语称之为“男性创造的语言”[1,p135],换言之,英语体现了男性视角,而不是女性视角。而作为中国人的我们不禁要问,汉语是一种以何种性别权力为中心的语言?因为,从原始的岩画、陶符到甲骨文再到现今成熟的汉字,中间不仅仅经历了父系氏族社会,而且还经历一段相当长时间的母系氏族社会,仰韶文化就是典型的代表。而当今的汉字已经是一种高度抽象、精炼的文字,已经无法看出其中所包含的权力特征。因此,要想看到汉语的权力特征,就必须从原始的文字开始。有很多学者认为,陶符是一种原始的文字,甲骨文是由陶符演变过来的。但是基于陶符的出土资料以及字符相对较少,所以选取了甲骨文这种比较原始的文字为研究对象,来考察汉语的权力性别特征。

二、甲骨文产生发展时代的社会性质与女性地位

“甲骨文是甲骨文字的简称,是一种刻写在甲骨上的古汉字。”[2,p1]19世纪末,河南安阳殷墟出土甲骨文之后,陆续又出土了大量的甲骨文。人们往往把甲骨文与殷墟联系在一起,实际上,在坊堆、白浮等地也出土过周朝的甲骨文,只是数量比较少。殷墟是商王朝后期的王都,所以大量的甲骨文就是商朝的甲骨文,所以,选择商朝的甲骨文作为研究对象。“从考古发掘可以知道,殷墟的甲骨刻辞是被作为档案有意识的埋藏在地下的。”[2,p6]因此,作为档案的这些甲骨刻辞不是散乱无章的,而是已经发展成为了“一种有严密规律的文字系统”[2,p112]。这样严密规律的文字系统内部,必然也会嵌入诸多权力关系,既然甲骨文发展到商代后期已经是严密规律的文字系统了,这就说明甲骨文应该是早在商王盘庚迁都之间就已经经历了很长时间的演化发展。郭沫若在《奴隶制时代》这本书中曾经引用西安半坡出土的仰韶文化彩陶上所刻划的符号。这说明在母系氏族社会的仰韶文化时期,甲骨文还没有出现。因此,可以推断甲骨文的出现是在仰韶文化至商前期和中期之间。对于这段时期的社会性质,学者们众说纷纭,曾经产生过四种说法,一是原始社会末期说,二是奴隶社会说,三是封建社会说,四是亚细亚社会说[2,p179]。其中,大多数人认同奴隶社会的观点,但也有人赞同原始社会末期的观点,并提出了一些新的理由。包括“认为妇女在社会上的地位和作用,常常取决于该社会的性质,所以,从某种意义上以从妇女的作为来推断她们所处的是什么社会。商代的诸妇,可以接受商王的命令带兵征伐,独当一面,驻守边疆;和其他在外地的行政长官一样,在外地的诸妇也像商王交纳贡物;参与祭祀,死后接受祭祀”[2,p180]。《英国所藏甲骨文》中武丁甲骨中有卜辞曰:“辛已卜,□,贞登妇好三千等旅万,乎伐方。”[3,p226]“这片卜辞的意思是拟征召由妇好统辖的三千女兵,组织编订万人之旅出征敌方。”[3,p226]这就佐证了妇人带兵以及参政的说法。在《甲骨文语料库》的《合集·补编》6 552中,有这样的卜辞:“午口财口母己。卸财于妣丙。”[4,p171]意思就是对母已,妣丙进行祈福,消灾之祭时献祭女牲。这就说明了在商代有名望的妇女在死后是可以享受祭祀的。因此,从上述的证据来看,至少,“这一时期还不完全是父权,夫权占绝对统治地位的社会,母权制的痕迹还是有遗存的”[2,p180]。商代是有奴隶的,而且奴隶对于统治者来说就是牲畜,想杀就杀。这也正好说明了商代并不是真正的奴隶社会,真正的奴隶社会中的奴隶对于奴隶主来说是一种私有财富,是不能随随便便杀害的。而且,在商末,周武王之所以能轻而易举的打败商纣王,一个很重要的原因就是社会性质的不同。适应当时时代发展的奴隶制社会——周朝能够打败落后的商朝,这就说明了商代还没有进入真正的奴隶制社会。综上所述,从仰韶文化到商朝前期和中期这一段时间应该是处于原始社会的末期,即由原始社会向奴隶制社会转型的时期。因此,本文中研究的甲骨文的性别权力特征的时代背景应该是在原始社会末期向奴隶制社会转型的过渡时期。

三、甲骨文性别权力特征分析

那么这一特殊时期的语言文字到底是一种什么样的性别权力特征呢?这里我们以“妣”与“人”这两个关键字来管窥甲骨文中隐藏着的性别话语权力。

(一)从“妣”字看女性的社会地位

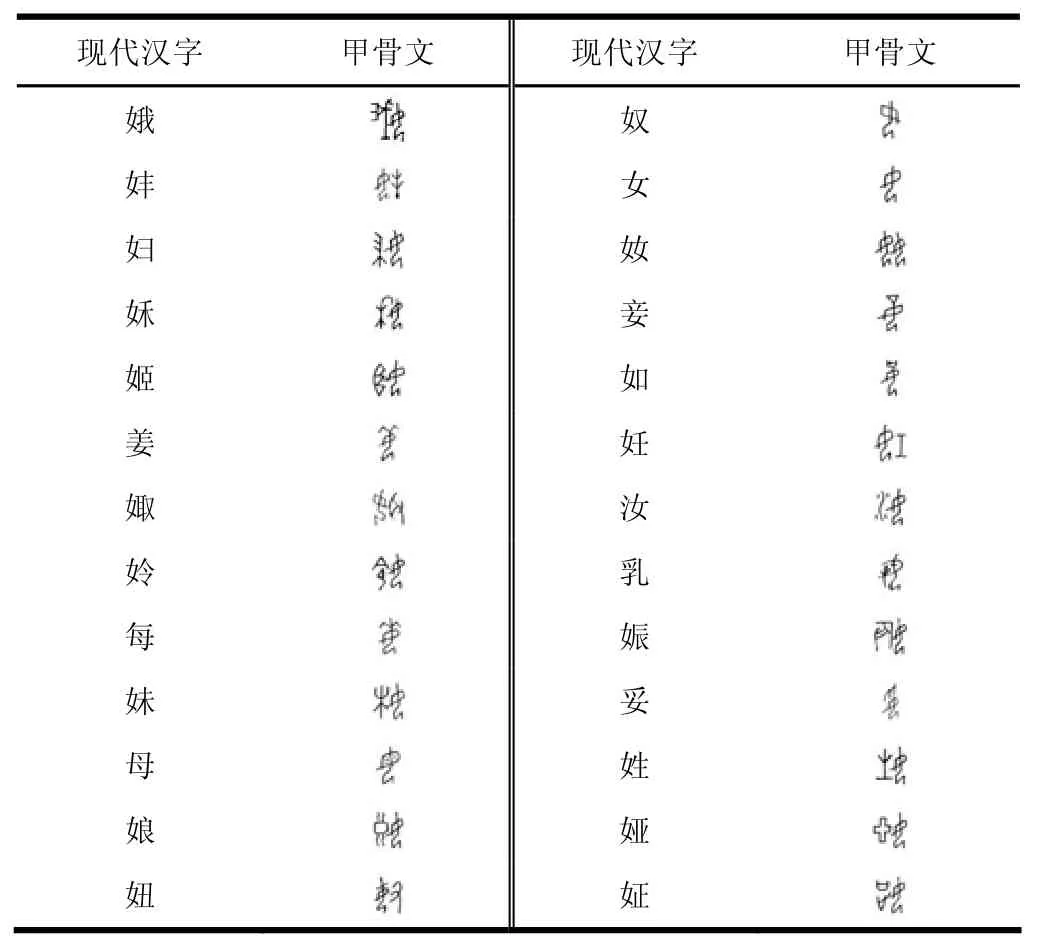

表1 现代汉字和甲骨文对比

(二)从“人”字看男性的社会地位

四、甲骨文:一种男性的文字系统

相似,这不仅仅是个巧合,而是反映了深层的社会问题,也就是在当时社会环境之下,应当是由男性来掌握着文字权力的。

我们知道,甲骨文是一种卜辞,因此,它的传播范围也就集中在社会的上层,在社会上层中的女性“妣”都用一个男性化的符号来指代,那么,生活在社会中下层的女性更是会受到压迫和噤声的,用男性化的符号来指代“妣”,实际上是出于对“妣”的尊重和敬仰,因为其它从女的文字中的“女”都是跪着的,而且,据考证,这些字都是人祭中人牲的代名词,像上文中的“姜”“姬”“女”“母”等,都是用来祭祀“妣”的人牲像。“《合集》33193:‘[寅]……交三……三牛,图[牢]。……三姜。’”[4,p34]“《合集》35361:‘甲申卜,贞王定祖辛赉妣甲姬捭二人,豉二人,卯二牢亡尤。’该卜辞意谓甲申日占卜,贞问时王亲自参加对祖辛和妣甲的祭祀,用女牲姬、辫,两个男牲,两只小牛向神灵献祭,是否会有灾祸。”[4,p45]“《合集》35363:‘[庚]辰卜,贞[王盔]妣庚[姬]捭二[人],豉一人,[卯]口牢亡[尤]。’《合集》35364:‘壬寅卜,贞王室武丁[爽]妣癸姬捭豉卯……亡[尤]’”[4,p45-46]等。这些卜辞都证明了上述观点,这也说明了“妣”的地位之高和受人尊敬,因此,那个时代的人们就用一种表示男性的符号来表示尊重。而且,在甲骨文中,“妥”字是这样写的“”[13],就像是一只手按在了一个女子的头顶上,把女子按在地上。还有“娶”字,“”[5,p280],“甲骨文形为左边一个女,右边靠上一只手,意即抓住了一个女子”。《说文》释为“取妇也”。段玉裁进一步解释为“取彼之女,为我之妇也”。但“娶”之本字为“取”,娶是后起字。那么“娶”的初义即“取”。黄翼斋《汉字文化丛谈》说:“取字从又(手)持耳,本义是军战取耳(古人把杀死的敌人的左耳割下来作为报功领赏的凭证—原注)。引申为凡用武力抢夺之词。娶妻字只作取,正是野蛮时代抢婚旧俗贮存于语言文字中的信息。考其历史,抢婚之俗在我国古代确实广泛存在,以至到了整个中华民族的文明程度很高以后,还有很多少数民族仍然存在抢婚的习俗。抢婚之俗由何而来呢?这是父系氏族的早期,男人们因为地位渐高,就要把女性从娘家娶到自己家中来。而女性又想维持自己的权威,不肯嫁往男家,想仍然坚持男性夜访婚制。双方相持不下,于是就出现了抢婚。”[13]再联系“妥”字的含义,就不难推断出,居于仰韶文化与商前期和中期的这段时间,是由母系氏族社会向父系氏族社会转化的时代,并且父系氏族社会已经基本形成,但是女性仍然存在着最后的反抗。

五、结语

综上分析对比,特别是对于“妣”字和“人”字的考察可以看出,中国的原始文字——甲骨文实际上也同英语一样,是一种“男性创造的语言”,是一种嵌入了男性权力的语言文字系统。并且从“妥”字以及“娶”字中又看出了女性的反抗,这种状态恰好验证了对于从仰韶文化到商代前期和中期的社会性质的推测和认识,这也从另一个方面印证了甲骨文是以一种“男性创造的语言”。当今的汉字是从甲骨文一步一步的演化发展而来的,因此,同世界上的大多数语言一样,汉语是一种“男性创造的语言”,女性则遭到了噤声。

当然,我们深知要想更充分地论述汉语作为“男性创造的语言”,可能要有拓展性阐述,进而以表音文字的英语作为男性语言,来进一步探讨作为形意、象形为主要特征的汉语是否全面具有男性话语的特征,还需要人类学、语言学、文字学、社会学、历史学等多学科联合攻关。

[1] 斯蒂芬·李特约翰,凯伦·福斯.史安斌译.人类传播理论(第九版)[M].北京:清华大学出版社,2009.

[2] 赵诚.二十世纪甲骨文研究述要(上)[M].太原:书海出版社,1996.

[3] 罗琨.甲骨文解谜[M].武汉:长江文艺出版社,2002.

[4] 王平,顾彬.甲骨文与殷商人祭[M].郑州:大象出版社,2007.

[5] 马如森.殷墟甲骨文实用字典[Z].上海:上海大学出版社,2008.

[6] 许慎.徐铉,校定.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[7] 赵玉宝.先秦性别角色研究[D].长春:东北师范大学,2005:28-29.

[8] 范晔,司马彪,李贤.刘昭,注.后汉书·西羌(卷77)[M].北京:北京图书馆出版社,2003:1.

[9] 王慎行.卜辞所见羌人考[A].王慎行.古文字与殷商文明[C].西安:陕西人民教育出版社,1992:114.

[10] 崔恒昇.简明甲骨文词典[Z].合肥:安徽教育出版社,2001:439.

[11] 周清泉.文字考古(第一册)[M].成都:四川人民出版社,2003:360-361.

[12] 陈梦家.殷墟卜辞综述[M].北京:中华书局,1988:379.

[13] 陈发喜.甲骨文女性文化简论[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2004(2):115-116.

(责任编辑、校对:郭万青)

A Study on Gender Power of Chinese Characters as a Medium

XIE Qing-guo, YANG Fang

(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Burke and Kramarae's research shows th at English is a "man created language". How is the gender power of Chinese characters? This research is based on anci ent texts, oracle bone inscriptions. Oracle bone inscriptions were appeared in a tran sition period when a primitive society was shifting to a slavery one. At that time the society was not fully patriarchal, as women sti ll had certain power. The study on "ren"(人) and "bi"(妣) in oracle bone inscriptions shows that Chinese characters are also "man created".

Chinese characters; oracle bone inscriptions; bi (妣); ren (人) ; male; female

G206.2

A

1009-9115(2016)04-0070-04

10.3969/j.issn.1009-9115.2016.04.017

国家社科基金一般项目(15BXW060),厦门大学哲学社会科学繁荣计划(2011-2021)

2016-04-03

谢清果(1975-),男,福建莆田人,博士,教授,研究方向为华夏传播研究。