克里斯蒂娃意指过程理论研究

2016-09-06金一苇

金一苇

克里斯蒂娃意指过程理论研究

金一苇*

现当代法国后结构主义哲学家克里斯蒂娃在《诗歌语言的革命》中详细描述了她的意指过程理论。但由于有关这一理论的描述散落在全书的各个章节之中,理解这一理论的难度就增加了。本文试图运用模型构建的方法,勾勒克里斯蒂娃意指过程理论的全貌。

符号态 符征态 符号态空间 论题面 意指过程

一、意指过程的两种模态:符号态与符征态

意指过程(signifying process)理论,指的是“关于意义的一般理论,关于语言的理论,和关于主体的理论”①Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, tr., by Margaret Waller, New York: Columbia University Press, 1984, p.21.,具体而言,意指过程具有两个模态(two modalities),一个是“符号态”(the semiotic)①运用法文写作的克里斯蒂娃创造了很多新词来表达符号分析理论中的概念。“符号态”便是其中之一。法文中的“符号学”为“la sémiotique”,克里斯蒂娃通过将该词的阴性改为阳性的方式,即改为“le sémiotique”,创造了区别于“符号学”的“符号态”概念。,一个是“符征态”(the symbolic):

在构成语言的意指过程内部的这两个模态是不可分离的,并且它们之间的辩证关系决定了它们所参与的话语的类型(叙述,元语言,理论,诗歌等);换句话说,所谓的“自然”语言承认了关于符号态与符征态的一体表述的不同模式。确实,也存在完全在符号态基础上构建起来的非语言的意指系统,如音乐。但是,正如我们所看到的,这种完全的独占是相对的,准确地说是因为构成主体的意指过程中的两个模态之间的辩证关系。因为主体总是兼有符号态与符征态的,因而他所生产的意指系统不能完全是符号态的或符征态的,即意指系统必然表现为受惠于两者的统一体。②Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.24.

意指过程理论是关于意义、语言和主体的理论,即意指过程这一理论模型能够用来描述意义的生产过程、语言的生产过程和主体的生产过程。换句话说,意指过程理论涵盖了对符号系统的描述和对生产符号系统的主体的描述。由此看出,符号分析理论通过意指过程理论将主体纳入了符号系统生产的内部当中。

这个主体在意指过程理论的构建下具有两种模态:符号态与符征态。二者在主体进行意指系统构建的过程中不可分割、辩证统一。因而主体生产出的符号系统兼具符号态与符征态。因为符号态与符征态之间的辩证作用,在一些符号系统中符号态明显,一些系统中符征态明显,还有的二者均衡,但不管它们表现为怎样的情况,符号态与符征态都在这些符号系统中同时存在。所以,这个主体可看作是整个符号分析理论的理论前提,在这个前提下,符号系统才可看作是意指过程中生产出来的、符号态与符征态交织的生产过程中产生的系统。换句话说,主体就是一个能动的符号生产者,他不断生产出符号态与符征态并存的符号系统。

二、意指过程的起点:符号态空间

如果说意指过程理论偏重于描述“过程”的主体和意义不断生成的符号系统,那么这个意指过程的起点在何处?克里斯蒂娃创造了“符号态空间”(semiotic chora)概念来界定这个起点。这个起点同时是孕育“符号态”的场所。这个“空间”(a chora)①克里斯蒂娃指出,“chora”一词借鉴于柏拉图的《蒂迈欧篇》。在《蒂迈欧篇》中,蒂迈欧用三个概念来阐述造物者创造宇宙世界的过程:“在生成中的东西”、“生成过程的承载物”和“被生成物所模仿的存在”。其中“生成过程的承载物”所使用的就是“chora”一词。克里斯蒂娃从《蒂迈欧篇》借鉴了“chora”这个概念并创造了“符号态空间”,旨在强调其作为具有孕育功能的空间的特性。参见柏拉图著:《蒂迈欧篇》,谢文郁译,上海人民出版社2003年版, 第49页。指的是:

由存在于既充满变动又被规定了的运动状态中的本能驱动力和它的静态形式构成的不可表现的整体。②Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.25.

“整体”(totality)这个概念首先告诉我们这个“空间”不是空的,它当中存在着各种本能驱动力(drives)和它们的静态形式(states)。其次,“不可表现的”(non-expressive)强调了这个“空间”是看不见摸不着却又真实存在着的、如同“场”一般的存在物。再者,“充满变动又被规定了的运动状态”(a motility that is as full of movement as it is regulated),暗示了这个“空间”中是具有一定规定性的,这个规定性的力量抑制了一部分的本能驱动力使其变为静态形式,安排了一部分的驱动力的运动秩序使其有规律地运动。而这个规定性力量之所以能够使本能驱动力拥有这两种形式,是因为本能驱动力始终处于变动之中,规定性力量是作为对它的抗衡出现的力量—这种规定性力量不足以强大到让所有的本能驱动力趋于静止。因而,这个状态之下的本能驱动力应该具有三种形态:一种是挣脱了这个规定性力量而随本能的力量运动的驱动力,一种是受规定性力量约束、按照一定秩序运作的驱动力,还有一种是在规定力量的约束下趋于静态的驱动力。

如果本能驱动力其自身就是能动的,那么这个规定性力量的推动者来自于何处?它何以使得符号态空间具有一定的规则?由于克里斯蒂娃整个符号分析理论的体系是将主体放入其中考量的,因而符号系统内部所有的问题均可追溯到主体本身。所以,这个规定性力量的推动者被进一步设定为生产出主体的“母亲身体”,而这个符号态空间即是母亲的子宫:

母亲的身体因此传递着组织社会关系的符征态法则,成为始终处于毁灭、前进和死亡之中的符号态空间的秩序原则。①Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.27.

这句话有这样几层意思:其一,母亲的身体是符征态法则的媒介,暗示了社会组织形式的约束规则渗透到母亲身体当中;其二,母亲的身体是符号态空间的秩序原则,即是符号态空间的规定性力量本身;其三,符号态空间的规定性力量中渗透了一定的符征态法则,却不完全是这种法则,因为母亲身体不是符征态法则本身。其四,本能驱动力是形态多样的,既有积极的,也有消极的,它们受制于秩序原则。

关于这种规定性力量,它存在于符号态空间,使得所孕育出的符号态在最初就具有服从符征法则的天性。但由于这个力量不是符征法则本身,必然也会使符号态带有异质性的元素。这个母亲身体的规定性力量,被克里斯蒂娃在后文中称为“生物—物理和社会规则”(在这里暂不赘述)。

关于多种本能驱动力,克里斯蒂娃进一步指出,在众多本能驱动力当中最为核心的驱动力是死亡驱动力(death drive)。随着这种根本的驱动力的涌动,又派生出具有积极形式和消极形式的多种驱动力。而积极的驱动力和消极的驱动力之间的辩证关系,将会通过符号态传递到符号系统内部,对整个系统产生莫大的影响。

在这样的符号态空间中,本能驱动力的静态形式进入到符号系统中,成为“声音、姿势、颜色、语音、运动形态的,或半音的构成单位”之间的差异的来源。本能驱动力的静态形式就是符号态。

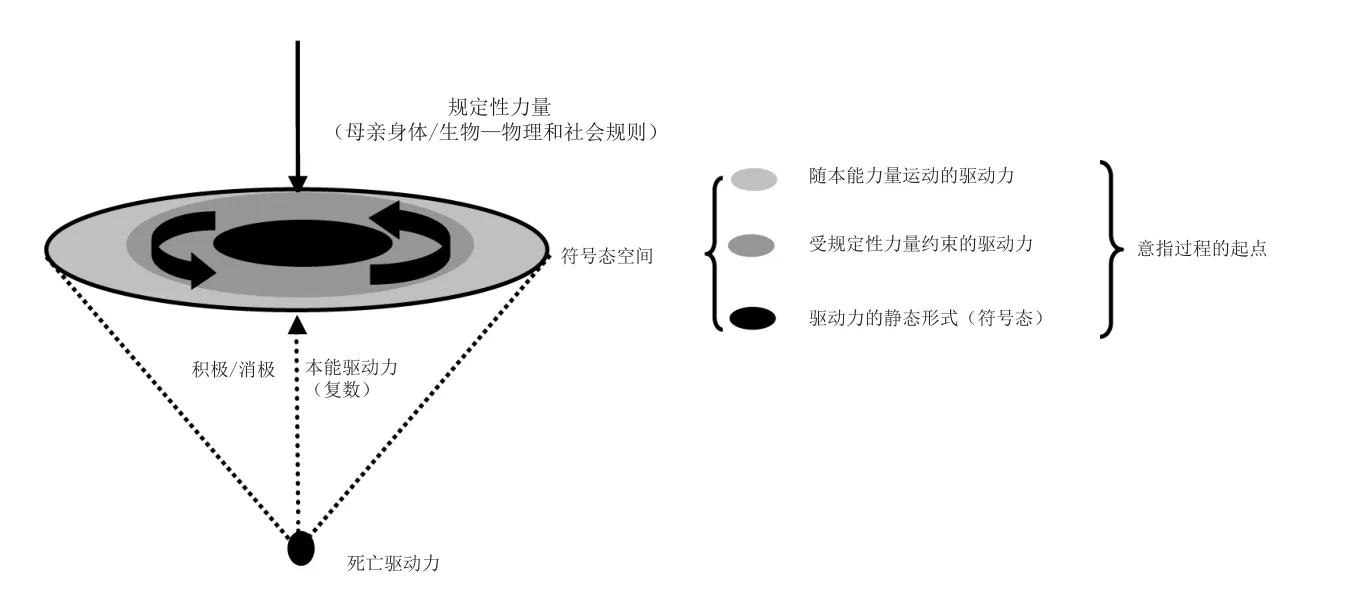

因此,在这个“符号态空间”孕育出来的“符号态”有这样几个特性:其一,它带有本能驱动力,根本上来说,是死亡驱动力的否定性的涌动;其二,作为本能驱动力的静态形式,它在一产生出来的时候就是以遵从规定性力量而出现的,即符号态具有服从既定符号系统意义结构的天性;其三,它受到本能驱动力和规定性力量这两种异质性力量的作用,它本身就带有异质性。根据界定,如图1所示:

图1

三、意指过程的终点:论题面的形成

对于意指过程理论来说,它试图揭示的是一个意义的生产过程。因此,当一个意义生成了,就意味着意指过程的结束。那么,如何来界定一个意义的生成?

在于命题中思考的自我尚未形成之前,没有意义存在。①Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.36.

也就是说,意义是在能在命题中思考的主体形成之后,由这个主体完成它的生产的。这个“于命题中思考的自我”可界定为具有判断命题能力的主体。那么,一个主体在何种情况下才能具有判断命题的能力?由于克里斯蒂娃符号分析理论中的主体是处于生长过程中的主体,那么必然有一个临界点,在这一点上具有判断能力的主体得以形成,意义也随之生成。

这个临界点就是,脱离了母亲子宫的儿童第一次做出单词句的陈述(holophrastic enunciations)的时机。这里的单词句的陈述包括做出某个手势、叫出某个事物和发出某种声音等。这样的陈述中还不具备语法,但是它们已成为“论题”(thetic),即承载了判断的发生:

这些陈述已成为论题,因为它们将一个客体和一个主体分离开来,并把这个客体归为一个符号态的碎片(a semiotic fragment)—一个因此而成为了能指的符号态碎片。这种归属要么是隐喻的,要么是换喻的(“汪汪”指的是狗,并且所有的动物都变成了“汪汪”);并且这种归属在逻辑上次于这样一个事实:即这个归属形成了,也就是说,同一或差别的设定形成了;它代表了判断或命题的开始。②Ibid., p.43.

这个建立了主体的身份并将客体确立于命题之中的临界点,是一个“断裂”(break),这个“断裂”我们称之为“论题面”(a thetic phase):

我们可以说这个意指过程的论题面是陈述的可能性的“最深层的结构”,换句话说,是意指的可能性和论题的可能性的“最深层的结构”。③Ibid., p.44.

联系上文,我们可以知道这个“最深层的结构”(the deepest structure)即是克里斯蒂娃符号分析理论所要追寻的一个符号系统内部的最深层的意识形态,换句话说,是主体的无意识的展现。通过意指过程理论我们找到了“论题面”,也就意味着我们能够找到符号系统的意识形态和语言背后的主体的无意识。从这个层面上来说,符号分析理论的任务可以通过意指过程理论而完成。

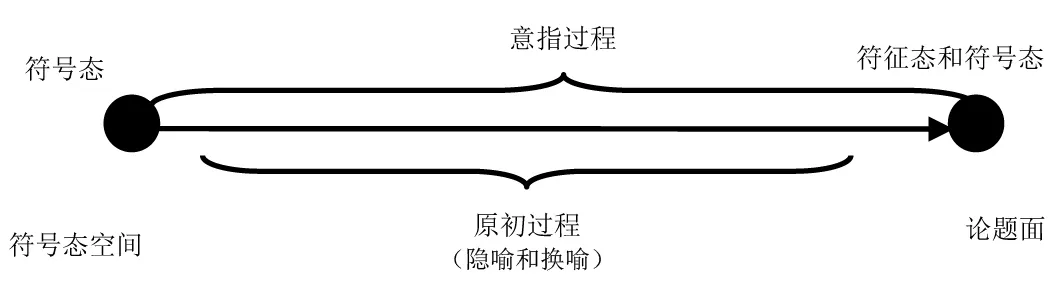

从这个意指过程内部来看,“论题面”的形成,是在经过了原初过程(primary process)—凝缩和置换(弗洛伊德用语)过程,即换喻(metonymy)和隐喻(metaphor)(拉康用语)过程之后,由主体确立了对象和意义的关系后形成的。这个论题面的形成意味着意指过程的断裂—主客分离的、具有判断力的主体在范畴直观(胡塞尔用语)的指引下将意义生产出来,描述这一单个意义生产过程的意指过程由此结束。

从论题面中,我们可以进一步理解符号态与符征态的关系:

论题面标志了两个异质的领域的界限:符号态与符征态。符征态包括了部分的符号态,并且它们的断裂因此被标记在所指与能指的断裂之中。①Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.48.

到达论题面之后,部分的符号态与符征态结合,构成了符号的能指;符征态构成了符号的所指。如何理解“部分的符号态”呢?根据前面的表述,从符号态空间孕育而成的符号态在逻辑上和时间上先于“符征态”的形成和主体的形成。作为本能驱动力的静态形式,符号态仍是不稳定的,它内部时常涌动着本能的异质性力量,抗衡着规定性力量。因此这个静态形式的边界是不断变动的,到达论题面的符号态是仍处于静态形式中的作为符号态存在的符号态,即是这里所言的“部分的符号态”。

论题面是主体形成的临界点,因此也是意义形成的临界点,符号态在这个临界点上与符征态结合,构成承载意义的符号。在这个阶段中较为稳定的符号显现为“符征”,换句话说,是较为确定的所指与能指构成的符号。符征的世界(符号系统)是对象的世界,是把能指之下充满本能驱动的无意识主体隐藏起来的、为对象构建出秩序的庞大的秩序世界。存在于这个符号系统中的言说主体对于无意识主体来说是一个他者,这个他者是整个秩序当中的一个点,是为了与另一个他者进行交流而存在于这个秩序之中的。在以符征态为主要形式的符号系统中,符号之间的联结生成交往的秩序、社会的规则以及家庭的结构,无意识主体在这个构建秩序的符号系统中被压抑着。然而,由于形成能指的符号态,它一方面服从于与符征态构成的意义秩序,另一方面它有与这个符号系统异质性的本能驱动力,这样的符号态与形成所指的符征态在符号系统内部仍然是动态的辩证的关系,因此这个构建秩序的符号系统不断受到异质性符号态的干扰,在逐步生成稳定秩序的同时又在不断消解自身、构成另一套秩序规则—以符征态为主的符号系统之间由此生成了断裂。

符征态是在主客分离的主体形成之后,在第一次单词句陈述发出的同时应运而生的。种种陈述逐步形成意义的纽带,构建出了符号系统,符征态便作为符号的所指存在于这个符号系统之中。从符号态空间孕育出的符号态,在论题面这个临界点上,与生成的符征态相结合,构成了符号,进一步生成了符号系统。作为能指的符号态与作为所指的符征态是异质的。

那么对于这个“论题面”,我们可以做出如图2的描述;并且也由此可以对一个完整的意指过程做出描述,可见图3:

图2

图3

四、意指过程的网状结构

从论题面形成之后的符号系统中,根据符号态与符征态不同的辩证关系,存在着四种意指实践(signifying practice):叙述(narrative)、元语言(metalanguage)、沉思(contemplation)和文本(text)。这里着重区分的四种意指实践的形式,构成了四种庞大的意指系统。克里斯蒂娃旨在给予这四种形式以明确的界定,并综合出它们所生成的意指系统。

克里斯蒂娃描述叙述的意指实践,在这一意指实践中:

(本能驱动力的)这两个方面是不同的、被区别的和对立的,但是一个对立面随后就被另一个对立面所否定,因此这两个方面被看作是同一的。①Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.90.

存在于符号态中的本能驱动力呈现了积极/消极、肯定/否定、生/死的对立统一的形态。这种对立统一的形态就是在叙述的意指实践当中显现的二元对立的形式,其中一个对立面的存在必然能够推导出另一个对立面的存在,后者对前者的否定不是异质性的判定,而是在逻辑结构之内的否定。

神话叙述、史诗、展现史诗的戏剧,甚至是小说(包括它的舞台和屏幕的衍生品)、新闻报道、报纸专栏和其他新闻体裁,都在这个叙述的意指系统的领域之中。①Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.92.

这些以叙述为核心的意指实践,它们遵循语法的规则。隐藏在符号的符号态里的本能驱动力被这个庞大的符号系统的结构(语言)捕捉并吸收了,因此语言在其中运转的过程中,没有重新引进新的符号(新的符号指的是同一能指对应不同的所指)。换句话说,在叙述的意指实践中,符号态的异质性受到符征态与构建的规则的控制,在符号系统内部生成同质的意义联结。

元语言的意指实践中不包括二元对立的本能驱动力的消极面,甚至可以说只存在完全积极的本能驱动力。在这个层面上,符号态的异质性因素对符号系统的影响几乎为零。这个领域包括了实证哲学和各类科学的文本形式—它们以构建认识论的方式来确定意指系统的形式。

在这个场所中的陈述的母体(the matrix of enunciation)将其中心放置在笛卡尔所言的主体的实体上。这个主体在意指过程中从对否定的还原、对物质的非连续性的同化,到做出肯定和构建符征体系,他由此推导出自己的位置,并将自己从国家控制的限制中分离开来。②Ibid., p.94.

元语言的背后是笛卡尔式的理性主体,这个主体生产出了符号系统内部最坚实的内核,控制着结构的同一和稳定。元语言的意指实践生产着符号系统的意识形态。

沉思的意指实践包括了“宗教,哲学,以及对哲学的解构”③Ibid., p.95.相关的文本。在这一意指系统中,本能驱动力的二元形式不再是以叙述意指实践中的对立统一的形式出现的:

直观的二元体(instinctual dyads)被交织在非综合性的联结当中,在这个联结中它们就像磁铁的“正极”和“负极”一样相互吸引。它们以形成一个圆环而告终—这个圆环没有外部,但却能被无限地、越来越深地分割和分离,它没有边界也没有原点,永无止境地回环往复、深陷其中。①Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.95.

符号态中的本能驱动力在这一意指系统中具有一定的影响力,但是它的否定性不能得到释放,因为沉思意指实践的主体仍然是作为元语言主体的理性主体。这个理性主体,他在本能驱动力的否定性的力量中发现了自己在其所在的位置所面临的缺乏,他不断地在这个系统当中寻求出路,却因为被捆绑在已形成的符号系统中而回环往复,也就是说,他无法超越既定的理性形式而弥补他的缺失。在这个意义上,沉思的意指实践中也并没有异质性的本能驱动力的对抗。相反,它可以看作是元语言意指系统的衍生品。

只有在文本的意指实践中,才能找到异质性的本能驱动力,才能产生新的符号进入语言,才能具有超越既定的符号系统的可能性。在文本的意指系统中,两种对立的本能驱动力永远处于辩证地运动之中—符号态不受制于符征态的规则,它影响着形成论题的过程,并将异质性的本能驱动力不断地输送到同质的符号系统中,一面构建这个系统、一面松动它的结构:

当直观的节奏经过极短的(ephemeral)但却详细的论题时,意义被构成了,但是又立即被外在于意义的某物所超越:物质性(materiality),实在客体的非连续性。这个意指过程当中的陈述母体事实上是指代前项的(anaphoric),因为它指派了一个他处(elsewhere):一个生产用什么意指的空间(chora)。(因而)要进入这个意指过程,就要突破给主体的既定的符号,并且重新构建这个过程形成的异质空间。这个不断超越它本身局限的实践,并没有终结一个系统的意指,而是相反,给予了这个系统以过程的无限性。这个意指过程当且仅当它本身设定这个意指过程的法则时才会出现:生物—物理和社会的规则,一个认可它的先例的发现并且将它们自由地实现出来的规则。这个意指实践设定其规则的情况,暗示了这个意指实践保障了它的界限,暗示了它探索的是论题,也暗示了它在摸索过程中将置换它所遇到的法则、边界和约束。①Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, p.100.

在文本的意指实践中,受本能驱动力辩证运动的影响的活跃的符号态能指,指向了异于符号系统的空间,由此导致了意义构建自身时所遵循的规则不再是符号内部的社会—家庭结构的规则,而是生物—物理和社会规则。所遵循的这个规则,一方面使重新生成的规则与既定符号系统内部的规则有某种同质性,保障了二者之间的承接关系;另一方面,异质的本能驱动力和规定性力量的共同作用下生成的生物—物理的规则,对符号系统有重新建构的功能。

这个设定告诉我们什么?在文本的意指系统中,生长出了第二个“符号态空间”—一个在语言中存在的、如同“符号态空间”的空间。根据上文中对“符号态空间”的界定,符号态空间是以母亲身体为秩序原则、与本能驱动力并存的、孕育符号态的空间,这个文本意指系统中的“符号态空间”有同样的特性:

其一,所谓生物—物理和社会的规则,事实上就是对“以母亲身体为秩序原则”的符号态空间的规定性力量的另一种表述。第一,母亲身体是社会规则的媒介。这是克里斯蒂娃在描述符号态空间时做出的规定。因此,母亲身体与社会规则具有一定的同质性。第二,母亲身体不是社会规则本身,它具有生物—物理的特质。一方面作为区别于其他动物的人而言,母亲身体有生物性;另一方面将身体本身看作运行的机器,母亲身体则又具备了物理性。因此母亲身体包含了可统称为生物—物理的规则。鉴于母亲身体同时具备第一、第二两个层面的特点,这里的“生物—物理和社会的规则”即是作为符号态空间秩序原则的母亲身体。

其二,依据符号态本身的性质,它必然孕育出符号态空间。从符号态空间孕育出的符号态是本能驱动力的静态形式,它在母亲身体和涌动的本能驱动力双重作用下进入符号系统、与符征态结合构成符号,因而它是不稳定的—这个静态形式是两种力量制约下瞬间的静态形式,它的范围在不断变动:母亲身体占据上风时它仍为静态,涌动的本能驱动力发挥作用时它有可能变为二者合力下的运动的本能驱动力,或者瞬间完全受本能驱动力控制;当它不再是静态的情况下,它也就不再是符号态,而是符号态空间当中其他的存在物(受母亲身体规定运动的本能驱动力,按本能运动的本能驱动力)。基于这个特性,符号态空间必然会在符号态本身中生成。因此,文本的意指系统中重新生成“符号态空间”也一定是合法的。

那么由此看来,四个意指实践描述了符号系统内部的构造。元语言意指系统处在内核,沉思意指系统处在第二层,叙述意指系统处在第三层,文本意指系统处在第四层。前三者在符号态与符征态辩证关系的影响下,是同质的,因为它们都在逻辑同一的结构内部,是理性主体建构的符号系统;文本意指系统与前三者异质,但是它同时包括了前三者。这种关系可以表述为:

元语言意指系统 沉思意指系统 叙述意指系统 文本意指系统。

而文本意指系统中与前三者异质的部分,就是符号系统中的“符号态空间”。“符号态空间”在逻辑上必然推导出另一个“论题面”的存在,这个“论题面”中又必然孕育出第三个“符号态空间”、第三个“论题面”……每一个作为起点的“符号态空间”同时成为作为另一个终点的“论题面”—这个无限的序列促成了意指过程不断生成一个无限的网状结构。在这个无限的网状结构中,主体不断生成、意义不断生成、语言不断生成。我们可以说,克里斯蒂娃意指过程理论描述了她的整个符号分析理论体系的模型,是整个体系中最基础的部分。其后面所言的过程中的主体、互文性理论都可从这个模型中推导出来。符号系统内部的构造(图4)以及意指过程的全貌(图5)如下所示:

图4

图5

五、意指过程理论的理论意义

根据前文的分析,克里斯蒂娃在尚未形成符号分析理论之前,在复杂的符号学语境中借鉴了来自不同体系的符号学术语概念。这些借用来的概念,内涵与外延被重新生产,因而很需要一个一致的逻辑体系来确立这些概念各自的位置和统一的秩序。意指过程理论就是这个逻辑体系中处于基础地位的理论系统。在它的设定中,“符号是符号态与符征态的统一体”。这一界定对应了索绪尔语言学传统中作为所指与能指统一体的符号的概念。然而索绪尔体系中,所指高于能指,对象世界是一个稳固的系统。为了推翻这个基本前提,克里斯蒂娃创造了“符号态”与“符征态”来替代“能指”与“所指”,表达“能指高于所指”以及“符号系统所描述的对象世界是不稳固的、不断生产变化的”理论前提。符号系统生成变动的要素即在于作为能指的符号态与作为所指的符征态之间的异质性。皮尔士符号学体系之下符号的三合一关系、双价的指示过程均被整合到了异质的“符号态”与“符征态”的概念当中;而皮尔士的“解释项”概念最终通过“符号态”概念,被转换为语言背后的无意识主体,成为符号分析理论重要的理论假设。定义“符号态”与“符征态”概念、界定它们的性质以及描述它们之间关系的意指过程理论,由此作为基础的符号学模型存在于符号分析理论的世界中。

根据意指过程理论,也许我们可以这样理解符征态与符号态之间的关系。符征态是客体性的,它旨在赋予客体(即现象学意义上的对象)以外延、内涵和秩序;符号态一面服从于客体性的符征态、成为符号的能指、协助构建客体世界的秩序,一面是主体性的—它表达为内在涌动的本能驱动不断对客体世界的侵入。在这个意义上来说,符号态与符征态是异质的,异质性体现为符号态表达主体性的时候。与符征态结合的符号态在构成语言符号的同时拥有了确切的意义,这时它与符征态的异质性不予以表现;而当符号态作为无意识主体的表达,它很可能是不可言说的模糊的韵律、对既定语法规则的偏离、多义性(lexeme by multiple meaning)、无法复原的删除(non-recoverable deletions),还可能是婴儿咿咿学语时出现的节奏和声调、精神病患者的话语和诗性语言中的音乐性等等。这里的符号态无法拥有确切的意义,它与符征态的异质性便显现了。从符号态空间孕育出来的符号态,先于从论题面产生的符征态的存在;进入符号系统后,符号态与符征态构成符号,符号态又潜在于符征态之下。由符号态与符征态构成的符号因此不可能形成稳定不变的意义系统、符号系统,静态的结构被打破了,符号在主体的无意识的涌动中生生不息地生产人类世界的结构。

异质性的符号试图解决的是从近代哲学以来笛卡尔主客对立的困难,致力于克服大写主体的结构主义未能摆脱笛卡尔大写的意识主体的框架。而以异质性符号为原子的符号分析理论,致力于寻找无意识主体,这个主体一旦进入语言的秩序,便将自己隐藏在言说自身的客体之中。这里,言说自身的客体,就是笛卡尔所构建的意识主体。笛卡尔所构建的意识主体,成为无意识主体在语言世界中把无意识主体自身作为客体的认识结构。唯一可以追寻到这个真正的无意识主体的地方,就是残留了他的本能驱动力的符号态,也就是符号的能指。这是无意识主体在语言世界仅存的痕迹。笛卡尔式形而上学前提之下的、被索绪尔构建为所指在上能指在下的世界,被克里斯蒂娃重新打造为能指在上所指在下的世界—客体世界是主体在本能的涌动中所构造的世界的一个片段。作为能指的符号态更像是一个形式,作为所指的符征态更像是一个质料,并且不稳定的符号态促成这个形式的不断变化。客体世界因此在能指的指引下变得不稳定了,它不再是笛卡尔式的意识主体所认识的那个稳定的结构。从这个意义上,克里斯蒂娃做出了超越结构主义、超越静态主客对立关系的努力,她的符号分析理论所描述的世界是一个永远处于变动中的世界。

阐述意指过程理论的理论意义使我们更加明晰了符号分析理论在整个符号学传统中的位置,明晰了它的结构、任务以及对这一任务的完成情况。从这个核心的意指过程理论,可以直接推导出作为显现它自身的文本意指系统的性质,即互文性理论,以及异质性的、过程中的主体的合法性。我们将在另文继续描述处于符号分析理论内部空间之中的互文性理论和过程主体理论。

1. Kristeva, Julia, Séméiôtiké: recherches pour une sémanalyse, Paris: Edition du Seuil, 1969.

2. —Essais de sémiotique, Paris: Mouton, 1971.

3. —Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, ed., by Leon S.Roudiez, New York: Columbia University Press, 1980.

4. —Powers of Horror: An Essay on Abjection, tr., by Leon S. Roudiez, New York:Columbia University Press, 1982.

5. —Revolution in Poetic Language, tr., by Margaret Waller, New York: Columbia University Press, 1984.

6. —The Kristeva Reader, ed., by Toril Moi, Oxford: Basil Blackwell, 1986.

7. —Julia Kristeva Interviews, ed., by Ross Mitchell Guberman, New York:Columbia University Press, 1996.

8. —“‘Nous Deux’ or a (Hi)story of Intertextuality”, Romanic Review 93, 2002.

9. —The Portable Kristeva, ed., by Kelly Oliver, New York: Columbia University Press,2002.

10. —About Chinese Women, tr., by Anita Barrows, London, New York: Marion Boyars, 2009.

11. Lapsley, Robert and Westlake, Michael, Film Theory: An Introduction,Manchester: Manchester University Press, 1989.

12. Margaroni, Maria, “The Lost Foundation: Kristeva's Semiotic Chora and its Ambiguous Legacy,” Hypatia 20(1), 2005.

* 北京大学哲学系、北京大学外国哲学研究所博士生。