我和姚文元关于《海瑞罢官》的争论

2016-09-06林丙义口述潘君祥撰稿

林丙义/口述 潘君祥/撰稿

陈 绛/口述 郭志坤/撰稿

我和姚文元关于《海瑞罢官》的争论

林丙义/口述 潘君祥/撰稿

1965年11月10日,姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》文章发表,揭开了“文革”的序幕。1962年我大学毕业分配至虹口中学当历史教师后,一直住在学校的教工宿舍里。1965年下半年,在参加“四清”工作队的后期,我得病了,回校养病。我看了姚文元的文章以后,总感到文章写得太“左”,太武断。在文章里,他以历史上的问题影射现实的单干风,毫无道理。

文汇报周国荣上门约稿

11月中旬,文汇报记者周国荣来到虹口中学开座谈会。座谈会就在教工宿舍里进行,参加会议的就3个人,周国荣一个,我一个,郭君素一个。周国荣后来是参与文汇报社夺权的三个造反派头头之一,是“文革”时的风云人物。周国荣说:“欢迎诸位发表(与姚文元)不同的意见”,“可以与姚文元商榷”,“展开学术讨论”。在周国荣的引导下,我们就展开了议论。我是带了报纸来的,就一边看着姚文元的文章,一边就一条一条进行评论。大家议论到的主要问题有:对“清官”的评价,对海瑞这个历史人物的评价,《海瑞罢官》中描述的“退田”、“平冤狱”与“单干风”、“翻案风”能不能比拟等。

过了几天后,周国荣又来了,就要我和郭君素写文章。郭君素不肯写,于是周国荣就鼓励我写,我就表示“试试看”。我当时虽然口头答应了,但是顾虑还是比较大的。这里一个原因是“反右”斗争给我留下的印象。1957年的反右斗争,我在家乡福州读书的时候就看到一些老师被打成右派。进入复旦历史系学习以后,当时反右的形势已经明朗化,我也没有发表什么言论,但对于“祸从口出”却有深刻的印象。还有一个原因是20世纪60年代前期的大批判运动的影响。当时文艺界批判《李慧娘》《早春二月》等,哲学界批判“合二而一”,史学界批判“资产阶级史观”等,我感到意识形态领域斗争剧烈。姚文元是大批判中的著名“左派”,写文章与他商榷要慎重考虑。

由于我思想有顾虑,有点举棋不定,我就找到了虹口中学的党支部副书记董业建谈,他是1960年全国文教系统先进工作者,出席过全国群英会,在我们学校青年教师中颇有威信。他又住在学校里,找他也比较方便。我把周国荣约稿的情况详细地对他说了。他认为这是学术问题,百花齐放的,表示:“那就写吧,按照周国荣的要求写。”我又找了复旦的老同学沙健谈,他也说可以写,支持我写文章。当时,我和沙健有一个共同的想法:社会上大批判的对象都是一些有代表性的人物,我们这些中学教师还够不上批判对象。

沙健生于1931年,比我大6岁,阅历丰富。他父亲是中国人,母亲是日本人。小时候沙健随父迁居福建,曾在福州实验小学读书,我小时候也在这所小学读书,可以说先后同过学。沙健于1949年9月参加中国人民解放军,1951年1月又参加中国人民志愿军,奔赴朝鲜战场。1954年因患肺结核病回国治疗,1956年复员,1957年以调干生的身份考取复旦历史系,成为我们的同班同学。大学毕业后我们都分配到虹口区中学任教,他在红旗中学,我在虹口中学。1964年开始沙健因旧病复发,在家休养。他家在吴淞路,离虹口中学很近,步行只要10分钟,所以我课余时段,常到他家聊天。《海瑞罢官》讨论开始时,我们都很关心,在谈到姚文元的文章时,我和他观点比较一致。在我的文章初稿大体成文后,请他提意见,他还在文句上做些修改。其中最重要的修改是:我初稿有句话,大意是明朝江南地区那些中小地主、富农和自耕农,土地被富豪乡官侵占以后……“他们大多数已经进入贫雇农的阶级队伍”。沙健把“已经进入”改为“逐渐进入”。这个改动对以后我和伍丁(姚文元)的争论起了作用。由于沙健支持我写文章,后来又支持我撰文反驳伍丁,“文革”时受到牵连,被红旗中学“揪”出批斗,此为后话。

在开始写的时候,我还打电话问周国荣:“主要写什么?”周国荣的回答是“写(与姚文元)不同意见”。当时我手头没有《海瑞罢官》的剧本,周国荣又马上送来了剧本。于是,我就在养病期间一头扎进虹口中学的图书馆查阅资料,动笔写文章。文章写好了我还在犹豫,但是周国荣每天打电话到虹口中学来找我,一是询问我文章写作的进度;二是催我交稿。我想了想以后,认为发就发吧!于是,在11月的月底,我文章成稿后,又抄了一遍,留下了底稿。直到第二天的傍晚,我才打电话通知周国荣。当天夜里,周国荣就派人骑了摩托车专门赶来虹口中学把稿子拿走了。过两天,我的文稿就全文刊发了,一字都没有改。

12月3日,《文汇报》以通栏标题“关于《海瑞罢官》问题的讨论④”发表我的文章《海瑞与〈海瑞罢官〉》,并加上很长的“编者按”。编者按说:“我们发表姚文元同志的文章,正是为了开展百家争鸣,通过辩论,把《海瑞罢官》这出戏和它提出的一系列原则问题弄清楚,促进社会主义文化繁荣昌盛。”我看了以后以为我是根据“双百”方针来参加讨论,发表自己的不同意见,这就放心了不少。

《文汇报》为什么急于要发表我的文章呢?后来我才听说,姚文元的文章见报后,张春桥亲自坐镇报社,打着“百家争鸣”的旗号,目的是“引蛇出洞”。这个问题是张春桥在抓,说当时议论的人多,但是公开来商榷的人很少,所以他派人到处去约稿。我的稿子是比较全面地反驳姚文元的文章的,是张春桥亲自签发,并加有编者按语,说这是双百方针、学术讨论等等。

我虽然不了解姚文元文章的背景,但思想顾虑是一直有的。所以在《海瑞与〈海瑞罢官〉》的文章里,也对吴晗做了原则上的批评,但文章主要是针对姚文元提出商榷。我的主要观点是:一、不同意姚文元把海瑞说得一无是处,认为海瑞“从维护封建统治出发,实行了一些减轻对人民剥削的措施,并在某些方面做了一些有利于生产发展的事情”;二、不同意姚文元把封建社会清官、贪官、好官、坏官不加区别地对待;三、认为《海瑞罢官》中“退田”、“平冤狱”与现实中的“单干风”、“翻案风”,“两者性质不同,历史条件也不同,很难比拟”;四、不同意姚文元对封建时代某些人物的优秀品质采取全盘否定的态度,主张对其要继承,文章还引用鲁迅的一句话:“好像吃牛肉一样,绝不会吃了牛肉自己也即变成牛肉的。”

同时,我还从历史的角度,就《海瑞罢官》中“投献”、“退田”这两个问题,提出与姚文元商榷。所谓“投献”,是指明代江南地区一些中小地主、富农、自耕农为逃避赋役,被迫将土地寄献给有权势的乡官地主;“退田”是指海瑞要这些乡官地主将土地退还原主。姚文元认为:“投献”是没有贫雇农、“退田”也与贫雇农无干,因为“贫雇农既无田可献,无钱去‘赎’,‘退田’当然不会退到他们手里”。并以此说明海瑞要乡官退田,“实际上保护了中小地主和富农的利益”。

我认为姚文元的这种说法,“史证不足,推论方法也还值得商榷”。我在文章中提出:“当这些中小地主、富农和自耕农的土地被富豪乡官侵占之后,由于生产资料被剥夺,他们的经济地位下降了,经济地位决定了政治态度,对土地的占有关系是封建社会划分阶级成分的一个重要尺度,这些‘献’去土地的人已经不再是原来的中小地主、富农或自耕农了,他们中多数已经逐渐进入贫雇农的阶级队伍”(这个观点,后来被概括为“进入论”)。接着,我又引证了《海忠介公传》《华亭县志》等资料,加以说明。

在这里,我所以介绍当时我与姚文元在“投献”、“退田”问题上的相互对立的观点,是因为这个问题后来成为我与他争论的一个焦点。

姚文元化名伍丁给我扣帽子

《海瑞与〈海瑞罢官〉》发表以后,虹口中学不少教师表示支持,包括郭君素在内。有个政治教师叫陈文潜,当时已经调离虹口中学,还打电话来表示祝贺。我的一个学生奚学瑶,在北大读书,写信给我,说在报上看到我的文章,表示祝贺和支持。

12月15日,姚文元以“劲松”为笔名,发表了《欢迎“破门而出”》一文,开始对我点名批评,主要是批判我提出的“很难比拟”的观点。我虽然不知“劲松”是谁,但是这篇文章在许多报刊上转载,我感到“有来头”,心中不免恐慌,就写信给文汇报社,违心地承认“很难比拟”是“错”的,但是仍然坚持文章的其他一些观点。后来,《文汇报》又陆续发表一些文章,对我进行围攻。

1966年3月22日,姚文元又以“伍丁”的笔名,在《文汇报》上发表了《为谁化装?》的文章,对我进行攻击。“伍丁”先引用我的《海瑞与〈海瑞罢官〉》中的一段话(即前面所讲的 “进入论”),然后污蔑说:“林丙义同志借讨论‘投献’而发明‘一个划分阶级成分的尺度’”。照这个“尺度”(即“对土地的占有关系是封建社会划分阶级成分的一个重要尺度”),世界上一切剥削阶级只要一失去他们占有的生产资料,一夜之间就可以立刻“进入”劳动人民的“阶级队伍”,……据说,这就叫做“经济地位决定了政治态度”。“如果照这个‘尺度’去分析今天的‘地主富农’,那么……农民同地主变成了坐在一条板凳上的人了。”接着 “伍丁”断言:“只从目前是否占有生产资料而不从政治立场去分析剥削者的成分,这是一种替失去生产资料的剥削者打掩护的观点。”最后,“伍丁”给我扣上了一个大帽子,说我是为今天“失去生产资料的剥削者”打掩护,为他们化装。看了“伍丁”的文章之后,我虽然不知道“伍丁”是谁,但我认为这篇文章通篇都是错的,而且他给我扣的大帽子,逼得我无路可走,只好背水一战。当时我就打电话给周国荣,表示不同意“伍丁”的观点,准备写文章反驳。

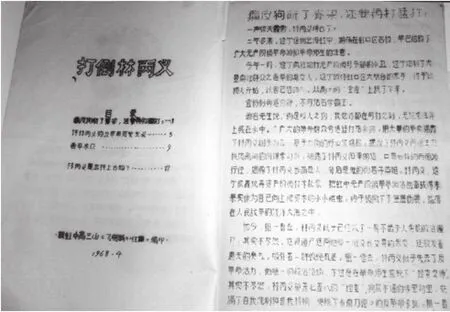

1968年4月,上海虹口中学红卫兵编印的《打倒林丙义》(所谓批判文集),指出林丙义的罪行是“把矛头直指无产阶级司令部,直指伍丁同志”

我认为:用土地占有关系作为封建社会划分阶级成分的一个重要尺度,是符合马克思主义的基本原理的;在封建社会由于土地占有关系的变动,而引起阶级关系的变动,这也是符合历史事实的。至于“经济地位决定政治态度”,更是直接引用《毛选》的有关文章。而“伍丁”对我的诬陷,更是完全不顾事实,所以我心中不服。不久,周国荣到虹口中学找我,我拿出《毛选》,翻出其中有关论述,指出“经济地位决定政治态度”是根据毛泽东著作写的。周国荣表示将我的意见向上级汇报。以后,我又打电话给周国荣,周国荣说可以写文章进行讨论。

我又找沙健商量,沙健支持我写文章反驳“伍丁”。在3月底到4月初,我写了一篇《论经济地位决定政治态度——评〈为谁化装?〉》(以下简称《论经济地位》)的文章,4月中旬,文稿送交文汇报社。我认为自己是捍卫了毛泽东思想的,但是稿子投出后,一直石沉大海。

《论经济地位》全文约8000多字,这篇文章大量引用《毛选》《列宁全集》《资本论》和刘少奇《论共产党员的修养》(当时尚未批判刘少奇)等著作的观点,还引用了土改时划分阶级成分的政策文件。当时我认为自己是以马列主义、毛泽东思想来分析问题,因此文章旗帜鲜明,理直气壮。

我的反驳文章送文汇报社后不了了之

但文章送文汇报社后,却不见回音。我曾几次打电话给周国荣,查询《论经济地位》一文的下落,周国荣回复说:文章已转到政治学术部(理论学术部)。我又打电话给报社政治学术部,政治学术部的答复是:“正在看稿”,“文章已在处理中”等,敷衍过去。我这时的想法是:伍丁《为谁化装?》一文,实质上是对毛泽东提出的“经济地位决定政治态度”这一论断的攻击。《文汇报》只发表伍丁的文章,而不发表我的反驳文章《论经济地位》,这是不公平的!于是,我对伍丁的身份产生了疑问。在这种情况下,我又打电话给周国荣,询问:“伍丁同志是谁?”回答是:“不晓得。”我曾想过是否文汇报社想包庇伍丁,但无论如何都没有想到“伍丁”就是姚文元。

此事一直拖到1966年下半年“文革”正式爆发,我和沙健在谈起此事时,沙健猜想伍丁可能是“旧市委”搞宣传工作的干部,所以报社要包庇他。在沙健的支持下,我写了《这是为什么?》大字报。大字报提出:“1966年3月22日,《文汇报》发表伍丁同志的《为谁化装?》一文,表面上是针对我的《海瑞与〈海瑞罢官〉》一文,实质上却是对‘经济地位决定政治态度’这一论断进行歪曲、攻击,这是一个大是大非问题。”“既然是大是大非问题,既然《文汇报》已经把伍丁同志的《为谁化装?》刊登出来,那么问题就必须通过辩论、说理,把问题搞清楚。”

接着大字报列举了《文汇报》“包庇伍丁”的种种事实,然后提出“三个值得思考的问题”:“(一)我和伍丁同志的分歧,是不是原则的分歧?是不是捍卫毛泽东思想和歪曲、修改毛泽东思想的分歧?(二)大是大非的问题要不要摆出来?(三)假如伍丁是原则的错误,为什么会有那么多人为其辩护?为什么文汇报政治学术部采取敷衍态度?(假如是我的错误,完全由我负责)”。

大字报落款时间是1966年8月,当时沙健建议把这张大字报贴到文汇报社门口,以引起社会重视。而我却不想再惹是生非,所以犹豫不决,最后大字报还是没有贴出。但后来原稿被红卫兵拿去,成为我一大“罪状”。

以上是“文革”前我参加《海瑞罢官》讨论的经历。

“文革”以后,叶永烈写出了《姚文元传》,据该书的附录,姚文元从写《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》开始,到“文革”结束,一共发表20篇文章,除去了在某些会议的讲话、贺词外,剩下的文章是18篇,其中就有两篇是针对我的文章的,可见他已经把我的文章看成了眼中钉、肉中刺。

根据有关资料分析,在姚文元上述文章中,只有三篇是用“伍丁”笔名写的:一篇是《奇妙的逻辑——录以待考》,发表于1966年3月21日《文汇报》,棍子从上海打到北京,挨棍子的包括齐思和、周谷城、周予同等,都是著名的学者;第二篇是《为谁化装?》发表于3月22日《文汇报》,通篇对准我林丙义;第三篇是《自己跳出来的反面教员》,发表于4月25日《文汇报》,矛头指向华东师大著名教授李平心,据说此文逼得李平心开煤气自杀(或说成为李平心自杀的原因之一)。这就使我进一步思索这个问题:伍丁的文章主要是对准当时所谓的“反动学术权威”,只有《为谁化装?》例外,对准了一个普通的中学教师。其原因只能这样解释,我的文章切中了姚文元的要处,已经引起姚文元的高度重视,因而给了我“特殊待遇”。

“文革”以后,我从虹口中学一些教师处听到一件事:当我写的《海瑞与〈海瑞罢官〉》见报了以后,张春桥把这篇文章给毛泽东看,毛泽东看了以后说:“这篇文章很毒”,接着他又问张春桥:“林丙义何许人也?”张春桥答:“中学教师。”毛泽东说:“中学教师算了。”对于这件事的真实性,我开始是有所怀疑。后来我又想:就凭虹口中学的红卫兵和教工造反派,不会有人那么大胆敢伪造“最高指示”,而且也没有这个必要,于是我就有几分相信了。以后又看到一些涉及我“文革”经历的文章,多有相似的说法,例如,1995年11月5日《上海教育学院院报》刊载署名玉明的文章,题为《风雨鲜花人生曲》,其中有这样的文句:“而当年毛泽东曾认为《海瑞与〈海瑞罢官〉》很毒……”;2012年6月20日《中国文革史料网》发表曾是虹口中学毕业生,后为作家的奚学瑶文章,题为《青春非常之旅——我的“文革”印迹》,其中讲到我的“文革”遭遇时说:“据说毛泽东看过他的文章(指《海瑞与〈海瑞罢官〉》),对此文有很毒的评语,因此他……成为上海最晚被平反的几个‘文革’受难者之一。”还有很多口头传说,这里就不谈了。我曾经想寻找这件事的真凭实据,而有人对我说:要查清这件事,只有查看张春桥留下的日记等档案资料,这在现在是办不到的。所以我在这里只是“录以待考”。我想将来总有一天“文革”档案解密,到那时候也许会真相大白。

(口述者为华东师范大学历史系教授、上海市文史研究馆馆员;撰稿者为上海市历史博物馆原馆长、研究员)

陈 绛/口述 郭志坤/撰稿