梁漱溟的命书和批语

2016-09-06张文江

张文江

梁漱溟的命书和批语

张文江

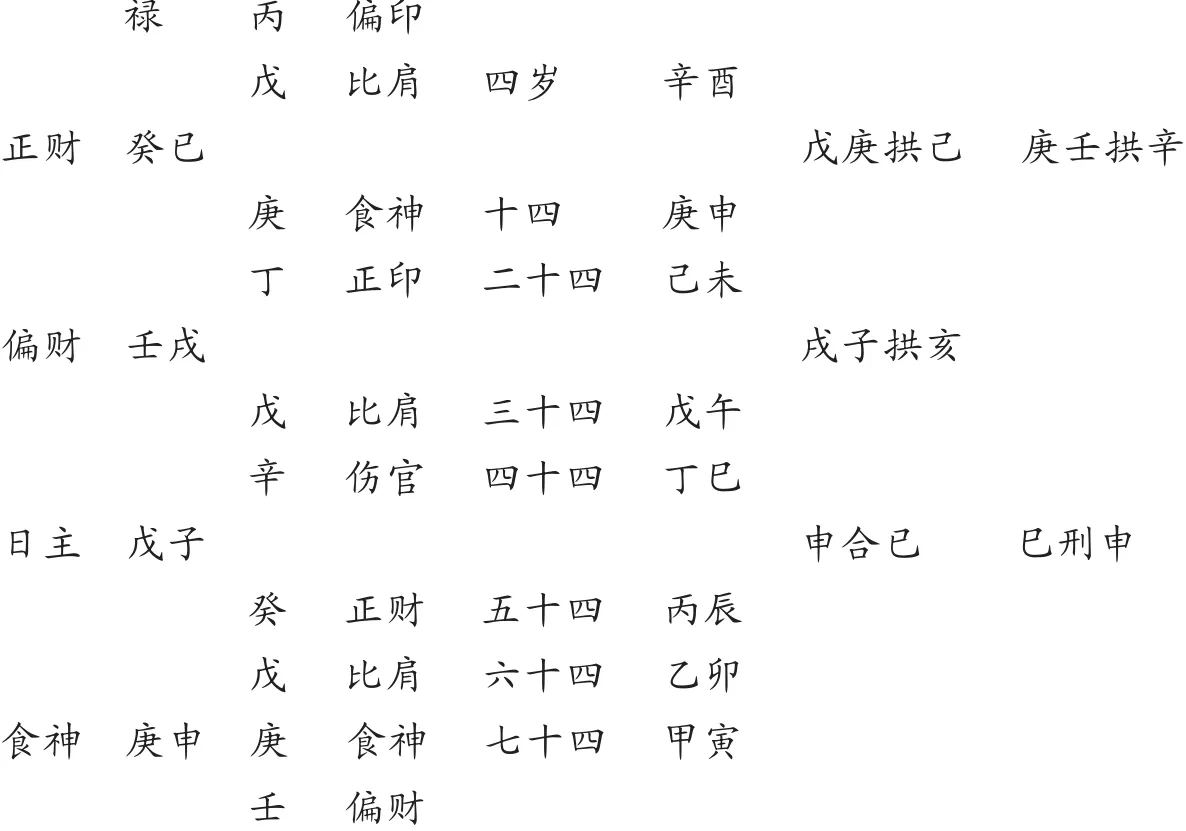

在整理潘雨廷先生(1925-1991)遗稿时,有两张订在一起的小方纸,引起了我的注意。小方纸由潘先生亲笔抄录,写满了正反两面。其中一张是为某无名人所批的命书,另外一张是此人对命书的批语。内容如下:

其一:

光绪十九年九月初九日申时生

贵造阴男命,大运逆行,由出生日时计,至是年八月二十九戊寅日已正一刻十四分寒露节,共九日三时余,折除为三岁一月,出生后满三岁又一月换运。每逢丙、辛年十月立冬后交脱。

贵造戊坐子上,建禄于已,支中藏有正偏二印及三比肩,可谓身旺。足徵身体虽不十分强壮,却少疾病,精神健旺,能耐劳苦。(按:着重号原有,下同。)贵造以庚为食神,坐于申禄之上,长生于已,以壬癸为财,柱内有子为癸之禄,戌子拱亥为壬之禄。财、食旺,柱中不见官煞,自是食神生财格,所谓食神生旺胜财官也。一生淡泊宁静,不求富贵利禄而衣食自丰。四柱中除日干月支外,全属金水,可谓金水相涵,光照四表,声名扬溢,华实并茂。文章道德,超越群伦。四柱既不见官煞,而庚壬拱辛为伤官,丁卯极为微弱,财虽旺不能生官。如是生性不喜做官,而勤于学术研究,勇于社会服务,纵有独当一面之局,亦不长久。而居师宾之位,则处之泰然。柱内财旺本主多财,然支中所藏比肩太多,戊庚拱已为劫财。如是赋性慷慨,不解(按:纸片止于此,以下阙。“不解”后,推测可能是“积蓄”、“经营”之类字样。)

其二:

此为我算八字者,回忆当是友人熊十力先生所介绍(熊先生持我八字交人去算的),已忘其人姓名。算命看相,我向不喜为之,然自己亦非无偶一为之之时。看相高手莫如卢毅,一度遇于香港。向其请教,卢忽立起,审视我头顶发际,然后坐下叹曰:“君有出家人之相,但脑部斜出一纹,转归学术界矣。”其他不置一词。又成都有相士陈公笃者,曾一(按:此处空白,阙一字,推测可能为“遇”字)之。陈当下书写一纸为答,其中有句云:“志大而心小,劳倍而功半。”自省我一生奔走国事的经过,不禁为之叹服。又抗日战争初期随政府退守武汉,晨起散步,路遇一相士家,听其谈话不少。其言之可记者,有如下三点:一、君非寻常人,有合于相法中古、怪、奇三个字之古字。一生既不居于人下,亦不居人上,虽国家元首亦且平起平坐,身居客位。二、一生免于水火刀兵一切凶险灾难之事,纵有危难,亦到不了你身上,化险为夷。三、名闻素著,而且垂名于后世……此相士居住汉阳门胡林翼路路东一巷内,门前标名醉醒居士,未详其姓字。

一九七七年二月五日

两张方纸都未署姓名,第一张已然不全。我非常好奇,那个人到底是谁呀,居然由潘先生亲笔抄录其命书?查考这张命书的受批者,最初排除的是潘先生本人,因为出生年月和生平行事对不上。此人也不可能是潘先生的父亲,因为身份也不相合。观其批语,时有惊人之言,如“熊十力先生持我的八字交人去算的”,“自省我一生奔走国事的经过”,“虽国家元首亦且平起平坐,身居客位”云云,决不可能为在历史上没有留下踪迹之人。搜寻范围可以大致确定,为潘先生师长辈中的名人。虽不至于大海捞针,却蓄疑莫解,一时竟无从着手。2007年某一天,友人林国良、陈克艰来访,交谈中忽然受启发,想到此人是否为梁漱溟?生日、时辰、行事、语气皆相合。于是进一步查考,确定此人就是梁漱溟先生(1893-1988),所附的批语是他的佚文。两页方纸,其一命书,其中记载的八字,可供术数研究者参考。其二批语,可观察有修养之人怎样看待术数之学。

我找来《梁漱溟全集》(山东人民出版社,1993年第1版,2005年第2版)核对,果然若合符契。此命书和批语与他的生平思想完全相应,有关的内容反复出现。这些材料主要在卷七、卷八中:

《自叙两则弁于年谱之前》:“我以光绪十九年(西历1893年)九月九日生于北京。”(卷七,401页)1977年8月19日,梁漱溟致胡应汉信:“我的八字如下:癸巳、壬戌、戊子、庚申。据此批算者颇符合事实。但他谓我寿止七十四,便不对。不对之中却又是对,盖恰遭文化大革命,被红卫兵抄家甚惨也。弟试据此八字再核算看如何。”“卢毅庵先生往年曾相见于香港,距今三十余年矣。乞弟代我致候,致敬”(卷八,221页)。

观手边命书所批,正是批算至七十四岁,应该就是此信所指。信中提及的卢毅庵,应该就是批语中的卢毅,少一庵字,是否脱漏,暂且存疑。民国时有著名相士卢毅安,应该是同一个人。卢为广东人,师从康有为,留学日本时学习相术,交游广泛,1971年在美国去世,梁当时还不知道。批语中提及的陈公笃,梁漱溟也有专文记述。

此文为《记成都相士陈公笃》(1979),其中对“志大而心小,劳倍而功半”有解释:“余一生奔走四方,从不为身家之计。在河南、在山东,致力乡村运动,生活视城市任教大学,远为艰苦,至于出入敌后游击区域,其艰苦更不待言;但功效则甚鲜。只自身受锻炼耳,无功足录也。又何谓志大而心小?志大一层无待申说,心小一层自知甚明。例如我一生不知做了多少公开讲演,讲词内容每多相同,无须预为准备;但约订时间后,即不能坦怀休息,临午睡即不能入睡矣。每诵明儒王心斋先生诗句:‘人心本无事,有事心不乐;有事行无事,多事亦不错’;自愧心胸窄小矣。”又言:“此相命家其后竟以日寇飞机投弹被炸死,是可伤也”(卷七,485-486页)。

梁漱溟和美国研究者艾恺的访谈中,也提及此事。有一处大致说:

“按照中国的话,叫做‘算八字’(笑)。有一个我现在还存着,按照我的八字,他就算出来你某一年怎么样,算到74岁,他底下不说了。看他文章写的意思,是说74岁以后没有了,可是我现在已经80好多了。应当不对吧?还是对。74岁这一年是1966年8月24,抄家。那一次在命运上很不好,受大的打击”(《这个世界会好吗?——梁漱溟晚年口述,[美]艾恺采访,东方出版中心,2006,143页)。

还有一处大致说:

“过去给我算命的人,有说我活六十几岁的,他写的那个批评我没有存留了,现在存有一篇是算我到74的,后来还有算的,算我可以到94,说我到94的有两个人,我也不晓得对不对,他们两个人也没有商量”(同上,247页)。

此次访谈发生在1980年8月,内容和1977年8月的书信相合。现在发现的这份命书,应该就是梁漱溟的自存本,由梁本人拿给潘先生看,再由潘先生抄录保存。前引梁致胡应汉信中说:“弟试据此八字再核算看如何?”再核算至94岁的二种批命,其中之一当来自此。胡是香港人,梁的追随者。根据梁的日记,另外一种出于史廉揆,1978年12月13日托人持来(卷八,1097页)。史廉揆(1907-1984)是易学研究者,早年跟从李证刚、梅光羲学习佛经和《周易》,还受到欧阳竟无、王恩洋的指导。梁漱溟本人和潘先生的关系如何呢?查考《梁漱溟日记》,其中有潘先生的活动痕迹,试摘录数则:

1978年9月26日:“早起略进食,即偕同袁昌赴功纯家会谈。座中有潘禹廷新从上海来,星贤、松安等均到,十一时散会。”9月27日:“阅潘著《易经与唯识》。”10月3日:“早起进食少许,维博来,同去刘家与卢、潘、袁、王会谈。”10月10日:“重阳节我生日。早起略进食,星贤、虹叟、维博来,同车去动物园,功纯、田镐及潘君同车(惜卢松安未到)。游香山公园、碧云寺、卧佛寺,进自备干粮,竟无茶水可得,饮啤酒代之。返城内,到家已午后三时多矣。”10月17日:“早起星贤来,偕往功纯家会谈,坐中有潘、卢及田镐共六人。”10月20日:“午后访星贤,巧遇刘、潘,当付还其书,又留下卢书于贤处。”10月22日:“游颐和园而归。知刘功纯及潘、阎三人来访我,又赠我好墨及笺信等。”10月24日:“早星贤来,伴去功纯家聚谈。潘将回上海,功纯因等候一友从美国来,暂不走,且约下周二聚于我家。”1979年8月1日:“午后星贤来带到上海潘禹廷信件,容转袁昌。”又,1980年8月25日前:“收上海潘禹廷易经稿。”

这里的潘禹廷就是潘雨廷,为什么雨写成禹,可能是梁漱溟的笔误,也可能是排印时手民误植,雨和禹音形皆近。“阅潘著《易经与唯识》”,应当指潘先生的《易与唯识》(文见《易与佛教、易与老庄》,辽宁教育出版社,1998,上海古籍出版社,2005)。日记中功纯应该是刘公纯,山西人,熊十力和马一浮的弟子,此时住在北京的儿子家中。1979年3月15日,梁在日记中记录了刘的病逝。3月18日,又提及他平静如生时。潘先生1955年师从马一浮时认识刘公纯,1956年又因为刘的介绍师从熊十力。两人来往密切,潘先生常赴杭州和他畅谈,是脱略形骸的忘年交。

我见过刘致潘的一封信,对《坛经》中的卧轮禅师偈有所不解,为此询问潘的看法,并通过他了解程老(程叔彪,?-1981)和顾先生(康年)的意见。信末仅署月日而未署年,根据其他情况判断,当写于1974年或1975年。卧轮偈:“卧轮有伎俩,能断百思想。对境心不起,菩提日日长。”慧能偈:“慧能没伎俩,不断百思想。对境心数起,菩提作么长?”确为《坛经》的关键之一,有心于禅法者,当深入参究之。即使在文化大革命的严峻形势下,潘先生和他的师友们也没有停止商量学问,是那个时代不为人见的特殊风景。程老即程叔彪(?-1981),亲近诺那和虚云等老师,修习禅密净,著有《无门直指》等。顾先生即顾康年(1916-1994),范古农弟子,深明唯识和禅宗,有《骊珠集》传世。潘先生结识梁漱溟,应该通过刘公纯的引介。梁漱溟赠送潘先生《人心和人生》手稿抄本,1977年1月,潘先生读毕后有诗记其事。

日记中提到的袁昌(1909-1990)即袁鸿寿(虹叟也是他),文史学家、医学教授、藏传佛教修习者。田镐是田慕周,长期为梁漱溟做事,梁的很多稿子由田抄写。星贤是王星贤,山东人,熊十力和马一浮弟子。维博指陈维博,王星贤弟子,又长期为熊仲光做事。卢松安(1898-1978)是藏书家,尚秉和弟子。他收集历代《易经》一千五六百种,邀请潘先生帮助他整理。他们是读书人,彼引情意深厚,一聚再聚,一谈再谈,所谈的是中国几近失落的传统学问,关心天下大事。其时正当文化大革命结束,万象复苏的解冻季节,梁漱溟和这些人一起过生日,感情是和谐的,气氛是融洽的。

我当年随侍潘先生时,潘先生常常会提到梁漱溟(称为“梁先生”),语气很敬重。对熊十力和梁漱溟为学的分歧,也有所评析。潘先生生平不写日记,有时到外地去,会写一些流水账之类的备忘笔记。选录一段和梁漱溟有关的:

一九八三年三月十六日。上午十时二十分抵北京,乘地铁至梁老家,放下行李,至史老家午餐。下午至梁老处聚谈,谈及彭诒孙事,与杭辛斋是郎舅,常谈《易》。梁老是彭办启蒙学校的学生,彭办《启蒙画报》为儿童报刊,《京话日报》为居民所读,《中华报》系文言文学者所读,间谈政治。杭记“袁杀康所派之二人(在京设照相馆,欲与光绪通消息,被发现。)”即封报纸,杭驱逐出境。彭充军新疆十年,到期后仍回京,其女为梁老之长嫂。至师大住小红楼一号二楼3-3,与章太炎孙念驰同住,晚曹建来。十七晨黄老来,赴姜老太处午餐。中华书局未遇,至熊幼光家晚餐。十八日上午往师院林书煌家,下午开会。十九日中华书局洽成,仲光处午餐。北海休息一小时,晚访启功,林夫妇、曹、杜四人来。二十日参观毛主席纪念堂。下午访陆老仲达,虞老愚,史老廉揆。晚李燕、王健来。二十一日访何奇遇胡老,回校时访王力军。二十二日早往天坛。访冯师志强。下午访黄老念祖,赠《净土资粮》,畅谈殊洽。访杨文园未遇。通信湘潭。晚八时,车送北京站。

此次赴京,一、对吴承仕生平有进一步了解,对遗著当力有所及为之整理。二、中华书局已约定三书,又为湘潭介绍。三、熊师生平又能进一步了解。姜老太盖不同。仲光师姐之功夫,亦有所理解。世俗之争殊无谓。四、梁师书题签,亦一机会。五、史老体尚健,然已未能深谈。六、新遇胡老福生,及李燕有发展。七、尚老病故。

抵北京先到梁漱溟家放下行李,然后再去他处,两人如果交情浅薄,绝无可能。所谈及彭诒孙事,《全集》中亦有记载,其事迹可见卷七《记彭翼仲先生》(75-103页)。又《我的自学小史》五有论彭专节(见《我生有涯愿无尽——梁漱溟自述文录》,中国人民大学出版社,2004,13-17页)。还有多处谈及彭,此不作详细摘录。彭诒孙和杭辛斋,参与了清末民初的救亡活动,是中国最早的报人。关于杭辛斋的事迹,潘先生当有所补充。

杭辛斋(1869-1924)是海宁人,民初开创新风的大易家。生平特立独行,狱中遇异人学《易》,有些像现代的基督山极富传奇色彩。他和潘先生的老师杨践形(1891-1965)有亲密的关系。1925年,杨践形撰《学铎社丛书》,第一种是《易学演讲录》,卷首用杭的题辞“易学渊镜”,并刊载杭与杨的来往信件数通。1922年杨践形组织“学铎社”,以整理国故,振作民德为旨。“学铎”当取《论语·八佾》“天将以夫子为木铎”之意,杭辛斋于杨所编的《学铎报》刊载《说无》。杭致杨的信中说:“《周易指》阅竟乞付还,并望面析疑义,以资切磋。”观此知两人的结识,尚在此年之前。仔细阅读这些信件,杨和杭之间,最早的通信应该始于1917年,最后一次见面在1923年秋。1924年1月,杭就逝世了,终年五十五岁。于清代易学,杨最爱的是焦循《易通释》,而杭的启发,使杨通晓了端木国瑚《周易指》。两人相交,有抵掌谈《易》之乐。杨回忆说:“辛斋先生时寓沪上霞飞路仁和里,余每过其门,必入纵谈,乐其说娓娓动听,有时竟夕不倦;幸洋场十里,火树银花,通宵不夜耳。常索拙著易学书看,必圈点眉批以还我。”(《学铎社丛书》,民十四年铅印本)霞飞路即今天的淮海中路,仁和里往东走几十步是西藏中路,正是上海最繁华的地段。此处离我的工作单位不远,当年因为景仰前辈的行迹,我还去附近探访过。

记录中的另一些人,各有其事迹,试略作勾稽。章念驰,章太炎长子章导之子,台湾问题专家,参与整理祖父的著作。黄老是黄念祖(1913-1992),佛教居士,密宗宁玛派传人,也是净土宗大德。姜老太指姜宗坤(1911-1992),气功修习者,曹建是她的弟子。熊幼光,熊十力女儿。林书煌,北京师范学院物理系教师。启功(1912-2005),书画家,陈垣弟子。陆宗达(1905-1988),训诂学家,黄侃弟子。虞愚(1909-1989),因明学家、书法家,太虚弟子。李燕,李苦禅之子,画家。王力军,术数研究者。冯志强(1926-2012),武术家,陈氏太极拳传人。潘先生习陈氏太极拳,写有《陈氏太极拳初探》,陈鑫《陈氏太极拳图说》文革后重印,此文刊于卷首。此处称冯师,当曾从之学。我所见潘先生用此尊称之人,还有徐颂尧,见潘1979年(?)2月14日致单培根信(“于文革前屡访徐师颂尧,惜已仙逝”)。徐为西派传人,汪东亭(1839-1917)弟子,著有《天乐集》。又,单培根(1917-1995)为佛教居士,深于唯识、因明。杨文园,佛教居士,用功于《维摩诘经》。尚老指尚秉和(1870-1950),著有《周易尚氏学》。熊仲光(1920-2009)是熊十力养女,信仰佛教。潘先生先后到熊家姐妹处吃饭,可见他和熊氏后人的亲密关系。熊先生哲嗣熊世菩(1921-1988)在上海逝世时,我还代表潘先生参加了追悼会。

潘先生此次赴京,在梁漱溟书信中也有反映。1984年3月25日,梁致田慕周信:“潘兄到京晤会不止一次,且一同开会悼念吴承仕先生。”“重印熊先生著作事,潘兄尚未谈及。”(《全集》卷八,山东人民出版社,1993,204-205页)吴承仕(1884-1939)是经学家,章太炎弟子,有记述其师的《菿汉微言》。他本人有关《道藏》的文字,当初准备由潘先生为其整理。潘先生对一切有学问的人都是尊重的,珍惜他们的毕生心血,努力推动遗著的出版。

前辈之间的交往,虽一鳞半爪,也可略见师友的情意。《论语·尧曰》:“不知命,无以为君子也。不知礼,无以立也。不知言,无以知人也。”整部《论语》以此作结,含意深远。知礼、知言犹行和言,内以立己,外以知人;知命为君子,以达义理之命,当终身致力于此。四柱八字的命学,起于唐李虚中(781-813)或宋徐子平(907-960),其分析邃密谨严,有志于了解生命者或可参考,却未必已尽“知命”之蕴。梁漱溟对此有正确的认识,批语中的“算命看相,我向不喜为之”,是他主导性的见地,不可忽略看过。即使就此两纸而言,也可以解读出不同信息。比如算至“七十四”之说,是“不对之中却又是对”,这是受批者所作的调整。又如“弟试据此八字再核算看如何”,那是批命者所作的调整。两者都需要经过调整才恰当,已不是原来意义上的对。相命家陈公笃其后竟以日寇飞机投弹被炸死,可见世界上更有其大事,而相命能免灾的说法并不准确。

梁漱溟对自己的人生使命,有着超乎寻常的自信,经历中多次化险为夷。1941年太平洋战争爆发,香港沦陷。梁漱溟乘船回内地,同行的其他船只全遭劫,唯独梁安然无事。梁在写给儿子的家书中,谈及处险境时的心理:“我若死,天地将为之变色,历史将为之改辙,那是不可想象的,万不会有的事!”(《香港脱险寄宽恕两儿》,卷六,330页;据《我的努力与反省》,1987,290页:末句“万”做“乃”。)此事此言,令人赞叹,也引人疑惧。还有一件事与此类似,抗日战争时梁漱溟和友人在桂林七星岩,敌机突至并在头顶盘旋,友人大惊失色,梁镇定自若,聊天如常。(袁鸿寿《仲尼燕居——悼念梁漱溟先生》)可见梁的定力已完全融入日常生活,从智慧中修炼而来。说到这里,我想起潘先生讲过一件事,可用来说明梁漱溟的为人行事,命书中的不解(聚财),当与此参照。在文化大革命中,有些友人受冲击而工资停发,生活困难,梁从自己的工资中拿出一部分,每月固定地接济他们,一直到文化大革命结束,这些人先后落实政策为止。

梁漱溟本人较完整的想法,表达在《谈乐天知命》(1979)中:“即从如上所见而有如下信念:一切祸福、荣辱、得失之来完全接受,不疑讶,不骇异,不怨不尤。(引者按:着重号原有)。但所以信念如此者,必在日常生活上有其前提:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰’是也。”又云:“信得及一切有定数(但非百分之百),便什么也不贪,什么也不怕了。随感而应,行乎其所当行;过而不留,止乎其所休息。此亦是从临深履薄的态度自然而来的结果。”自注:“一切有定数,但又非百分之百者,盖在智慧高强的人其创造力强也。一般庸俗人大都陷入宿命论中矣。”(卷七,497页)又:《勉仁斋读书录》“读《了凡四训》后所写评语”:“此册所述四禅八定,是佛教和诸外道共有者,但有神通,未出生灭。从事于此,终究未超出三界(欲界、色界、无色界)。此册大量地叙述四禅,却未能阐明佛家胜义,不足贵。佛法传入中国,儒释时如不相妨碍者,学务圆通,遂不免浑乱之病,此册亦其一例。”又云:“又此册混和杨、墨于儒,大大要不得。古之学者为己,非为我也。笑话之至!”(卷七,853页)

1985年4月,我持潘雨廷先生的介绍信,去北京木樨地居所访问,和梁先生交谈半天,受益良多。此前我读他的《人心和人生》,并没有特殊的感觉。然而见到本人却深受触动,其人澄澈透明,表里如一,举止中有一种难以言说的庄严和美。我生平第一次对前人描述的圣贤气象,有了书本以外的直观印象。回来后和潘先生谈及此事,潘先生说,对于那些人很平常:

唐(文治)先生就有此气质,真是望之俨然,即之也温,听其言也厉。看见他,完全想见当年曾国藩、李鸿章的风采。他们读孔子的书,即以此为榜样,生死以之。到老年自然而然化掉,就到此境界。(《潘雨廷先生谈话录》)

如果没有到达“知命”的境界,大概不可能自然而然地化掉吧。《论语·述而》有云:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉。”“知命”之学和命学,同乎异乎?

2007年11月4日初稿

2015年2月8日修改

2016年1月12日订正

编辑/黄德海