新媒体环境下纸媒公众形象塑造反馈机制研究*

2016-09-05赵文晶崔凌志

□文|赵文晶 崔凌志

新媒体环境下

纸媒公众形象塑造反馈机制研究*

□文|赵文晶 崔凌志

新媒体环境中,纸媒公众形象塑造的反馈机制有了新的发展,产生了新的特点,深化了原有的作用。研究反馈机制的内涵和特点,有助于纸媒完善公众形象塑造的内容、改进塑造方式并检验其成果,也有助于纸媒发现公众形象塑造的不足,以寻找应对措施。

新媒体环境 纸媒 公众形象塑造 反馈机制

在日渐成熟的新媒体环境中,传统媒体已经无法满足受众多样化的需求。纸媒逐渐认识到,要想在新媒体环境中站稳脚跟,必须重塑自身公众形象。而在公众形象塑造过程中,与新媒体环境的互动性息息相关的反馈机制,成为检验成果、改进方法的重要部分。

一、纸媒公众形象塑造的反馈机制内涵

反馈是美国学者维纳所创的控制论领域中的一个定义。依据维纳的观点,反馈是一种“能用过去行为来调节未来行为的性能”。[1]新媒体随着网络技术发展而产生,因此它也具有网络特有的不可忽视的互动要求。纸媒在进行公众形象塑造的过程中,必须依托反馈机制,及时从受众的反馈中获得对自身形象的评价与意见,从而完善自身的形象塑造。

1.纸媒公众形象塑造过程中的反馈机制

纸媒的公众形象塑造,主要是通过其所刊登的文章、发表的评论来进行的,从本质上来说即是信息传播的过程。因此,我们可以将其公众形象塑造过程看作是与其传播过程重合的机制。在这个机制之中,反馈是非常重要的一环,同时也是系统维持自身稳定、促进整体发展的必要工具。

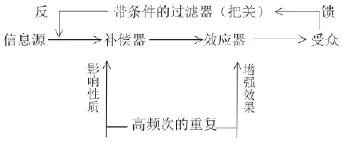

维纳在《控制论》中曾给出多种反馈系统的示意图,我们选取其中一种与纸媒公众形象塑造过程最为相似的信息反馈控制图为蓝本,绘制出纸媒公众形象塑造过程的示意图(如图1)。

图1 纸媒公众形象塑造过程示意图

在这个机制中,存在着以信息源、补偿器、效应器、过滤器和受众五个要素组成的主要部分,以及一个对补偿器、效应器进行影响的次要部分。在纸媒公众形象塑造过程中,其主要部分是自成一个循环体的。首先,纸媒从各类信息源处采集信息,通过担任补偿器职能的记者对不同种类信息进行加工;随后,再由担任效应器职能的编辑对消息进行筛选与排版,发挥传统媒体议程设置的功能;最终,信息将以出版物的形式输出给受众。补偿器(加工信息的记者)和效应器(筛选信息的编辑)的性质体现了纸媒的自身定位,并以此为基础,与其传播的信息共同构成了纸媒的公众形象。

受众接收到这些信息后,会在自身特性的影响下,根据信息内容而产生多样化的意见与建议,这就是反馈信息。反馈信息在通过不同渠道汇总后,经由一个带条件的过滤器反馈到纸媒处,对其下一步的信息收集与加工产生影响。

在这个传播过程中,信息的反馈是相对滞后的,属于后反馈模式。这种模式决定了反馈信息是外部的反馈,会不断影响纸媒对自身形象的认知与定位,对纸媒公众形象进行持续校准,促进整个传播系统达到一种“稳态”。

在这个传播过程的主要部分之外,还存在着一种对补偿器和效应器产生影响的“重复”,即不同纸媒在相近时间段报道同一事件的行为。受众在现实生活中会同时接触几种不同的媒体,当多家纸媒同时报道一件事实时,信息的高频次重复不但会影响补偿器原本的性质,还会增强效应器原本的效果,总体上起到一种放大的作用。

2.新媒体环境对反馈机制的特殊影响

在新媒体环境出现之前,纸媒的信息反馈受制于技术手段与环境,时间上滞后、内容上片面,不能够及时、全面地体现受众的真实感受,没有起到良好的促进作用。新媒体技术与平台的成熟改变了这一局面,新媒体的根本特征是数字化与互动性,这些特征正在逐步影响着纸媒的自身定位与对公众形象塑造的要求,也使得反馈机制在纸媒塑造公众形象的过程中起着愈发重要的作用。

海量信息更新频繁,反馈处理迅捷快速。新媒体是“借助计算机(或具有计算机本质特征的数字设备)传播信息的载体”。[2]广义上,可以包括所有以移动终端为工具、使用网络的媒体。在新媒体环境中,信息的传递不再是简单的由大众传播到受众,而是所有人面向所有人的传播。这就决定了新媒体环境中的信息来源必定更为广泛,信息量也必定更为庞大。同时,由于新媒体以网络为载体,也因此具有网络的即时性与迅捷性。

这种新的环境要求纸媒必须加快对反馈信息的分类与处理,紧跟社会潮流,牢牢把握目标受众的心理,以更准确、有效地达到传播目的。纸媒如今已经意识到了这个问题。以2015年11月13日晚(法国时间)于巴黎发生的极端组织暴恐事件为例,事件发生后,多家纸媒在微博上第一时间发布了有关消息。其中,反应最为迅捷的是《环球时报》,其在事发后三小时于微博官方账号上发布该消息,并在随后的一天之中进行持续跟踪报道。这次对突发事件的报道充分体现了纸媒在新媒体环境中的机动性和迅捷性,以及对受众需求反馈的洞悉。纸媒迅捷的形象已与2003年报道“9·11”事件时的迟缓有了极大改变。

年轻化用户追求个性,反馈促进塑造形象。新媒体时代,受众主动性的增强意味着“用户”的正式诞生。CNNIC发布的《第37次中国互联网络发展状况统计报告》显示,“截至2015年12月,我国网民规模达6.88亿”,“以10-39岁群体为主,占整体的75.1%”。在此其中,“20-29岁年龄段的网民占比最高,达29.9%”。[3]这说明如今使用网络的主要群体是青年人,也同样意味着新媒体环境中的用户具有年轻化的特征。

目前处在20-29岁年龄段的青年人,接触网络时间普遍早,对新事物接受力强。他们在使用新媒体时,有着更为个性化的要求。如果纸媒的公众形象不符合用户的审美,那么他们就会舍弃当前的纸媒,转而使用其他媒体。这迫使纸媒必须通过用户的反馈信息来获得用户对纸媒的要求,并据此不断校准自身的形象,塑造时尚、有活力的新形象,缩小距离感,以固定住自己的粉丝群体。

在这一方面,目前做的较好的纸媒微博账号是《博物杂志》。该杂志是《中国国家地理》的青少年版,微博账号创于2009年8月28日,也是微博上较早建立账号的专业科普类纸媒之一。它的微博语言风趣幽默,知识广博纵深,并能灵活运用网络语言,使科普更生动有趣,受其目标受众青少年的喜爱。《博物杂志》在形象塑造方面紧扣刊物本身特点,把握当代年轻人的心理需求。如今,该账号已拥有粉丝400万,并常年蝉联“媒体实力榜单”杂志榜的日榜与周榜冠军。

二、特点:及时集中直接

在传统媒体主宰信息的时代,技术上的不足、纸媒刻板的公众形象等多种因素,决定了纸媒很难得到有效的反馈信息,来树立更被受众喜爱的公众形象。在新媒体时代,纸媒在重塑公众形象的过程中可以吸收更及时、更全面的反馈信息。此时的反馈机制便产生了与传统反馈机制截然不同的特点。

1.及时性

新媒体环境中,纸媒公众形象塑造的反馈机制具有及时性。在纸媒只能依靠刊发纸质刊物传播信息时,用户的反馈是严重滞后的。这是因为信息的采集、处理与印刷都需要一定的时间。而随着技术的不断改进,信息的传递愈发快捷。在新媒体环境中,信息本身已经带有了网络的传播速度快、数量大、领域广等特点,时空已经不再是阻隔信息传播的障碍。

这些特点使得反馈机制具有及时性。纸媒在通过文字、图片等方式表达观点、塑造公众形象时,可以迅速地传递给用户,甚至实现与用户的即时互动。用户的反馈可以立刻显示在页面上,工作人员也能够及时接收到这些反馈,方便用户与纸媒的沟通。

2.集中性

新媒体环境中,纸媒公众形象塑造的反馈机制具有集中性。在传统媒体时代,由于纸媒的受众具有零散、分散、活动、隐匿等特点,其信息的反馈在时空上有所差异。这就造成了传统反馈机制的零散性。

在新媒体环境下,虽然用户在地域上分散,接收消息的时间有别,同样具有零散、活动的特点,但是信息的反馈却是相对集中的。以《环球时报》微博账号2016年1月19日转发文章《“台湾网络被大陆表情包碾压”事件的意义被低估了》的微博为例,该微博下面共有7000余条评论,转发数达到了10万以上。这些评论里绝大部分都是针对此条微博的内容与观点所提出的,其热门评论前十名(按照被点赞数降序排列)集中地反映了用户对这条微博及其体现的态度的反馈建议。

3.直接性

新媒体环境中,纸媒公众形象塑造的反馈机制具有直接性。传统媒体时代,虽然有着读者来信、读者来电等反馈方式,但是大部分受众的反馈信息并不能直接反馈到纸媒处。纸媒通常是通过订阅量、发行量与民意调查等方式,间接地获得反馈信息。

新媒体平台的出现,为受众表达自己的意愿提供了便利条件。纸媒在新媒体平台上发布信息后,用户可以通过转发、点赞或评论来直接表达自己的观点与看法,避免了过去反馈信息丢失、篡改等情况的发生。以上述《环球时报》的微博为例,该条微博下的7000余条评论,都是用户在阅读过文章后,对该条微博的内容以及态度所做的直接反馈。

在微信平台中,直接性的特点更加明显。这是因为微信的留言机制相对私密、封闭,有关推送信息的留言是直接发送给公众号后台、再由公众号筛选后显示在文章下部的。其评论内容更不易受到其他用户的影响,也能更直观地反映用户的想法。

三、纸媒公众形象塑造中反馈机制作用

由于反馈机制自身在新媒体环境下的性质变化,其对纸媒公众形象塑造所产生的作用有了进一步的深化。反馈机制从附属部分进化为重要组成部分之一。灵活、全面地反馈信息,有助于纸媒形成一套成熟的信息反馈控制系统,以对其公众形象进行校准、优化,改变纸媒在受众心中的刻板印象。

1.校准、完善形象塑造内容

反馈机制可以校准、完善形象塑造内容。新媒体环境的多样化与极强的互动性,要求纸媒在重塑形象过程中必须重视对反馈信息的处理。在愈发注重个性特色的新媒体环境中,拥有一个性格鲜明、贴近用户群体的公众形象,有利于与其他同类媒体进行竞争。

由于新媒体环境中的信息数量大、范围广、更新频繁,用户在选择时有着强烈的目的性,纸媒如果想在新媒体平台上占有一席之地,必须首先确定好自身形象定位与目标受众群体,以在内容上抢占先机。确定好形象大方向后,纸媒需要对反馈机制所反馈回的信息去芜存菁,不断校准自身公众形象。

2.改进、优化形象塑造方式

反馈机制可以改进、优化形象塑造方式。由于新媒体环境下的反馈机制有着互动性的特点,用户对于纸媒形象是否满意,会直接从评论内容和阅读与点赞的数据上显示。这有利于纸媒实时了解其形象塑造是否有误差,并能根据反馈,有选择地改进、优化自身形象的塑造方式。

在新媒体中占据主要地位的微信、微博平台,都属于碎片化阅读的信息分享平台。在这样的新媒体平台上发布消息,纸媒需要特别注意语态、语境在这其中产生的作用。通过对2月18日到3月18日,《环球时报》微信公众号的推送的20篇文章进行分析,我们可以发现一些有趣现象。20篇文章里,“耿直哥”参与的文章有14篇,占70%,且排名前5位的文章均有其参与。“耿直哥”是《环球时报》微信公众号里的常驻作者,该作者发布的文章紧跟时事、言辞犀利、三观正派,擅用网络流行语、表情包等方式表达观点。这种直接、活泼、图文并茂的方式,较之过去说教式的评论更平易近人,深得人心。

四、反馈机制的问题与对策

反馈机制在纸媒公众形象塑造的过程中有着极为重要的地位,在新媒体环境下,要想重塑良好公众形象,离不开对反馈机制的良好运用。新媒体环境的特征为反馈机制带来了新的特点,也同时带来了新的问题。信息冗余、质量参差不齐、舆论导向容易受到不法分子利用等问题亟待解决。

1.反馈信息冗杂重复——有效利用筛选机制

反馈信息的特点与新媒体环境信息庞杂、强互动性的特点一脉相承。由于新媒体用户类型复杂,还存在着方方面面的差异,他们所反馈的信息也必定是丰富、多样的。如何在海量信息中筛选真正对重塑公众形象有利的信息,成为纸媒亟须考虑的问题。

有效利用新媒体原有信息筛选机制。新媒体的两大平台——微博和微信都有着较为健全的评论机制,“点赞”是这两大平台的评论系统里都保有的一种信息筛选方式。用户可以利用“点赞”表达自身对某条评论的赞同。而评论获得点赞数的多寡,可以直接反映出其受赞同程度的大小。而纸媒即可根据这些评论来获得大多数用户对其形象的看法。这是一种基于平台本身功能的、直接的信息筛选机制。

注重建立反馈信息分类、整理机制。单单依靠平台本身的信息筛选机制,还不能够得到完备的有效信息,因为不同平台的评论机制差别会影响到对反馈信息的吸收。纸媒还应该建立专业的反馈信息整理机制,通过运用大数据技术、排列高频词、关键字等方式对反馈信息进行再分类与整理,弥补平台自身信息筛选机制的不足,尽量避免片面的反馈。

2.反馈质量鱼龙混杂——制定、完善把关条件

纸媒公共形象塑造中,反馈机制所能收集到的反馈信息包含两大部分,一部分是正反馈,即有效的,对纸媒本身发展有利,有助于整个传播过程达到稳态的信息。另一部分是负反馈,即无效的,对纸媒发展不利,甚至对纸媒本身有危害的信息。例如,微博、微信评论中的暴力、色情、反动等违法信息,就属于负反馈。由于正反两方面的反馈信息最后都会通过反馈机制传递给纸媒,为了尽量避免过多接收到无效的信息,耽误正常的运作,纸媒必须重视反馈机制中把关的作用,制定一整套完善的把关条件。

重视把关,不意味着限制反馈信息,而是对反馈信息进行第一步梳理。纸媒可以首先利用平台本身所有的屏蔽与举报机制,初步剔除一些垃圾信息。同时,在自身的反馈信息筛选机制中,利用关键字来进一步对信息进行筛选、整理。

3.舆论导向易受影响——原则问题坚定立场

新媒体环境中的反馈不是单向的、封闭的反馈,而是互动的、开放的反馈。一个用户可以发表自己的评论,也可以查看其他人对该信息的评论。这使得开放的反馈机制里也同样会形成一个小范围的传播循环,获得点赞数较多的评论无意识间就会成为某种意见领袖。这些用户自发推举的意见领袖,会因为获得更多点赞而排在评论前列,极易影响较晚注意到信息的用户的想法。

不法分子往往利用该种机制,以形成某种舆论导向,企图影响纸媒的态度或达到其他目的。遇到这种情况时,纸媒必须在原则问题上保持坚定立场不动摇。注重吸收客我的评价固然重要,但是坚定主我的立场才是塑造公众形象的基础。

五、结语

为了在日益成熟的新媒体环境中更好地生存与发展,纸媒必须重视其公众形象的塑造问题。公众形象重塑与反馈机制紧密相关,认清新媒体环境中反馈机制的内涵、特点及作用,有助于纸媒的公众形象重塑。纸媒需要特别注意反馈机制在新媒体环境中的新变化,把握新媒体环境的互动性,以新形象吸引新粉丝,以强互动固定粉丝群,达到焕发纸媒新活力的目的。

(作者单位:渤海大学文学院)

[1]维纳.人有人的用处[M].陈步,译.北京:商务印书馆,1978:3

[2]匡文波.关于新媒体核心概念的厘清[J].新闻与传播研究,2012(10):32-34

[3]CNNIC中国互联网络信息中心.第37次中国互联网络发展状况统计报告[R],2016(1):37-42

*本文系国家软科学前瞻性项目“基于新技术的商业模式创新机制研究”(2014GXS6D249)的阶段性研究成果