从看“海”到看“心”

2016-09-04广州奥格智能科技有限公司

文|广州奥格智能科技有限公司

要让“城市看海”成为往事,既需要完善排水设施设计标准,督促地方政府改变“重地上轻地下”的城市发展观念,更需要将物联网、地理信息等技术应用在城市排水防涝中,实现城市排水数据管理、运行服务、监测预警、综合监管、应急决策一体化的管理,构建排水行业监管的新模式,以提高城市防灾减灾能力和安全保障水平。

在全球气候变化的大背景下,极端降雨事件在各大城市频发,我国城市化进程又不断加快,地下现有排涝工程体系相对落后,跟不上社会快速发展的排水需要,导致城市内涝问题尤为突出,严重制约了我国社会经济的可持续发展,阻碍了城市正常运行和管理。十多年来,国家投入了大量的人力物力财力治理城市内涝,各个城市也做出了很多努力,但是逢雨必涝的问题依然存在于很多城市。

内涝现状

近年来,国家各大城市暴雨频发,广州,北京、南京、武汉、杭州、深圳、上海等地尤为严重,城市看海的新闻报道层出不穷。2011年,住房和城乡建设部对全国351座城市进行了调研,结果表明,在2008年~2010年3年间,62%城市发生过内涝,39%城市内涝灾害超3次,53%城市目前没有达到国家防涝标准,79%非农业人口达150万以上的特大城市没有达到国家防涝标准。另据国家防汛抗旱总指挥部副主任张家团介绍,2012、2013、2014这三年,平均每年100多个城市受到外洪内涝的威胁,2012年有184座城市发生内涝,2013年234座城市内涝,2014年125座城市内涝,包括北京、上海、广州、南京、武汉、太原这样的大城市。城市内涝问题不仅严重影响了城市的正常生活秩序,也造成了社会民众严重的生命财产损失。

国内外研究治理现状

国外发达国家城市化现象出现较早,对城市水涝灾害风险特性和演变规律、城市水涝灾害综合防治对策研究起步较早。国外城市的排水标准普遍高于国内城市,比如纽约的排水标准约为10~15年一遇的标准,东京5~10年一遇的标准,在排水系统建设方面,东京的地下宫殿式排水系统,能够保持强大的排水防涝功能,德国柏林建立分立式排水系统,彻底实现雨污分流,避免大雨时洪涝泛滥。在提高排水设施的排水防涝能力的同时,一些发达国家也研究开发了暴雨模型,用于模拟雨水在地表以及管网的运动情况,比如美国环保署的SWMM,英国公路研究所的TRRL,丹麦水力研究所DHI开发的Mike等软件,这些模型软件成功运用到了城市防洪排涝以及排水系统规划中。美国率先利用“3S”技术建立洪水预警系统;英国于2009年建立首个洪水预报中心,实现对洪涝灾害及时准确的预警和控制,在防治内涝的同时这些国家也开始研究雨水利用问题,比如英国提出可持续排水系统技术来收集利用雨水,美国制定大小两个暴雨排水系统并设计最佳管理措施对雨水进行控制,后经过改进产生了低影响开发理念,讲究雨水的蓄、滞、分、渗、调一体化,这些雨水利用措施都在减缓甚至防止城市内涝上发挥了作用。

国内对内涝治理的研究虽然相对较晚,但发展速度却较快。我国于90年代引入内涝模型,以岑国平、刘树坤等为代表的学者以二维非恒定流理论为基础自主研发了洪水演进数值模型。上海、天津、东莞等城市利用水动力模型对城市内涝情况进行模拟,并在此基础上做了一系列暴雨监测与预警平台,如上海市暴雨预警平台,天津市暴雨沥涝仿真系统以及东莞城区的内涝预报预警系统等。南京,南昌等城市对内涝风险灾害进行风险评估,利用水动力模型对管网进行排水能力分析,进而对管网进行改造规划分析等。目前,已有广东、湖北、山西等多个省份建立了城市排水防涝设施普查信息平台,另有一些城市结合在线监测技术与GIS以及云平台展开排水在线监测系统及平台的研发,并分批投入使用,为后期模拟评估管网提供实时数据,如镇江市雨污水实时监测和自动控制系统,徐州市供排水在线监测系统等。

表1 我国近年典型城市内涝灾害事件

城市内涝治理解决方案

对于城市内涝治理这一问题,各大城市做了巨大的努力,以武汉市为例,早在2012年,武汉就成立专项规划小组对武汉建立排水系统模拟平台,探索雨水管理的有效方法和手段,充分发挥排水设施能力,实现排水系统的优化调度。然而这一系列的措施仍然没能抵挡住2016年7月的连续暴雨天气给武汉带来的惨重损失,江河漫灌,举村迁移,实在令人痛心。那么我们在治理内涝时究竟面临着哪些难点呢?又该如何利用现有的技术去积极的应对这样的灾害事件呢?

1、治理难点与解决对策

排水普查建库尚未完善,缺乏标准化管理。排水设施普查、建立标准化的排水防涝设施标准数据库,是智慧排水管理顺利开展的前提条件。随着经济发展和城市人口的增加,城市排水设施数量越来越多,地下管网的结构也越来越复杂,导致难以掌握现状管线的数量与空间位置信息,在城市规划与建设中缺乏对现状管线的可视化管理与分析。针对这一问题,应摸清家底,将排水普查的数据录入排水防涝数字信息化建设数据库中,拟定符合城市实际的排水防涝设施数据标准规范,建立城市排水防涝设施普查子系统,提供设施普查管理建库的能力,为排水防涝规划设计提供支撑。

内涝监控设施不足。多数城市存在内涝监测设施缺乏,对内涝点摸底不全面,没有对现有的监测设施成果进行资源整合利用的问题。监控设施采购资金投入量大,短期内难以对全市范围内的内涝黑点进行传感器的布设。针对这一问题,应对城市内涝黑点进行进行等级划分,对内涝最严重的地区进行优先布设监测设施,包括地面监测设备布设和地下管网监测设施布设。充分利用物联网技术和多源数据整合技术,将已有的监测设备的监测数据与新增监测设施数据整合到排水防涝管控平台中进行统一管理和分析。

管理体系不完善。数据资料及技术知识的缺失、专业人员的抵触、规范标准的不足,包括设施设计是以洪涝安全还是以环境效益为最终目标的困惑,等等。现代城市的内涝防治体系,包括源头控制、径流过程控制、排水终端控制等一整套系统,而不仅仅是排水。城市缺少现代化内涝防治体系,也不仅仅是管网建设不足,还包括蓄、滞、分、渗、调等综合性手段,以及一系列法规、政策的调整。针对这一问题,建设一个符合城市排水信息化管理的排水信息化管控平台以及一套可靠的管理制度,是辅助城市排水防涝工作者进行排水业务科学管理的有效途径。

图1 年际暴雨雨日/年际暴雨雨强统计图(史培军等,2014)

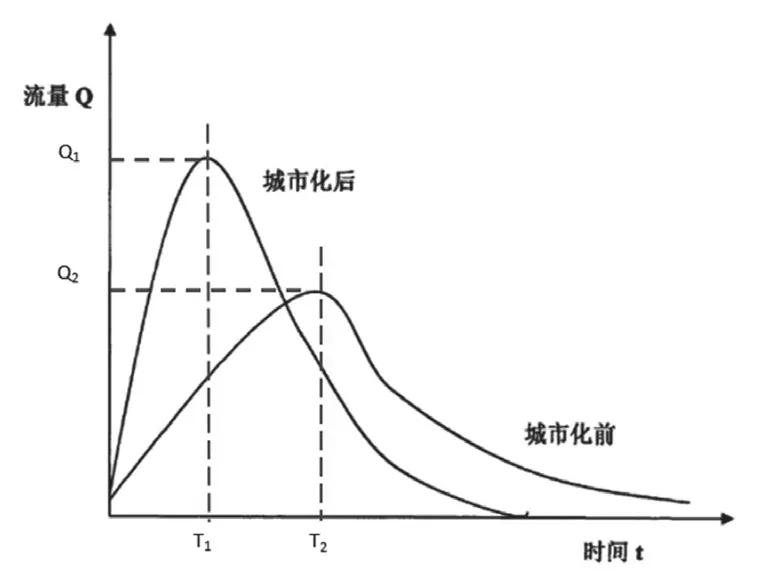

图2 城市化前后雨洪过程对比图

缺乏科学指导的规划与应急。目前市政排水管网规划和设计仍存在着诸多问题,例如:重力流和短管压力流两种方式进行排水工程设计不能满足规划的年限;排水中的具体市政排水量没有进行具体的测算,排水管网管径设计不合理,设计的管径和坡度偏小,没有充分考虑历年的排水流量等。针对这些问题,应通过雨水径流控制的“慢排缓释”和“源头分散”设计理念来改变以往城市排水防涝设施设计思路,达到从源头开始控制的目标。在技术应用上,可采用水力模型技术,结合物联网监测,进行排水系统的排水能力评估、内涝风险评估,为管网规划、设计、改造提供决策依据。

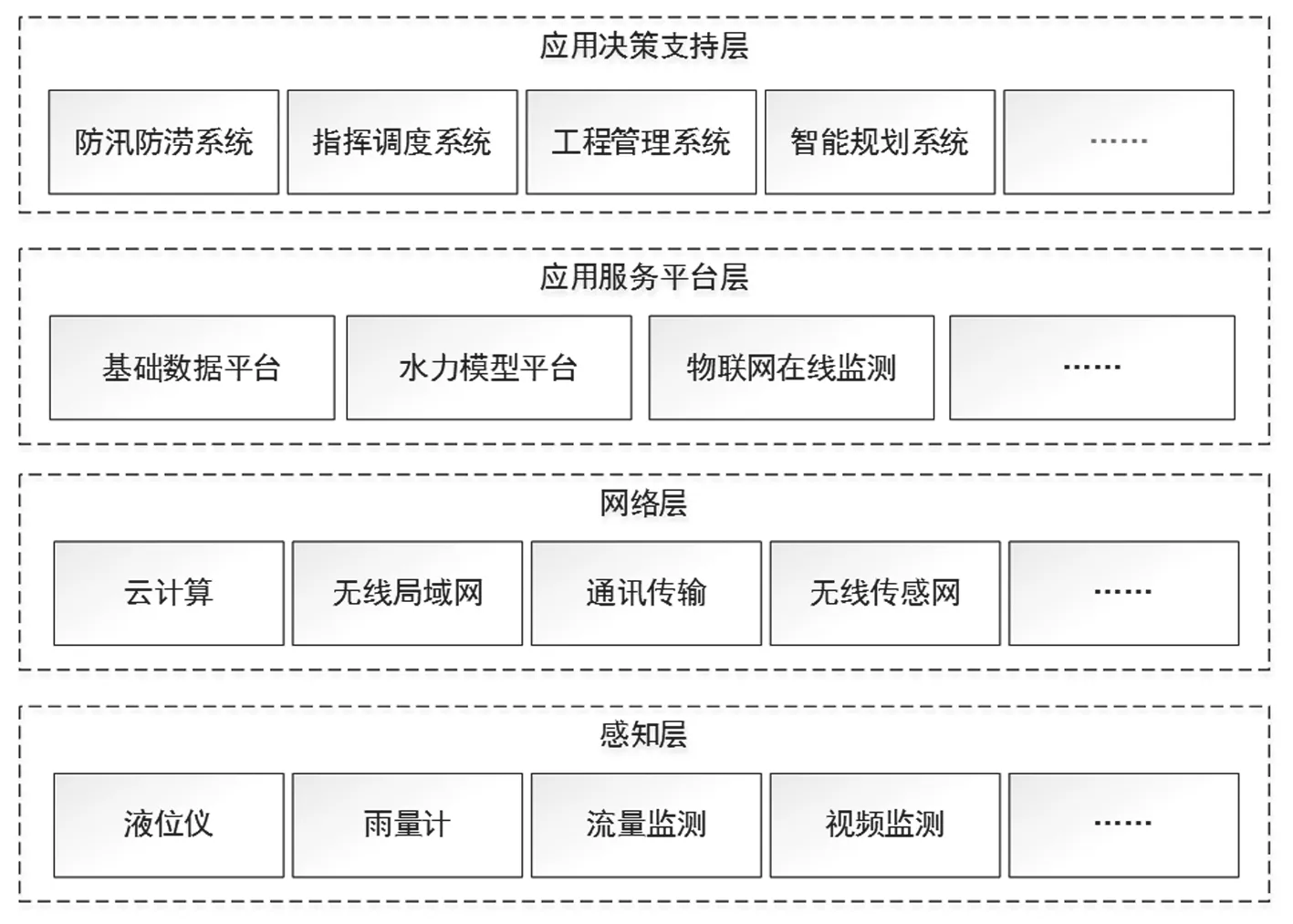

图3 排水防涝典型技术架构图

2、典型技术方法

城市排水系统是一个系统性的工程,内涝的发生往往是由于系统工程中的某一些管道连接情况出现问题,解决这一短板问题,则需要进行城市智慧排水建设,能够智能定位到短板位置,并进行区域性优化,从而使整个排水系统能够得到修正与完善。而解决城市智慧排水建设的关键技术可概括为三点——物联、互联、智能。

排水设施等基础数据是建设的底层需求,建立标准化的排水防涝设施标准数据库,是保障后期建设内容顺利开展的前提条件。数据完善入库后,建立工作网络,使得各个排水相关工作部门能够共享数据,形成工作联动机制,同时建立应用服务平台,使其为决策支持的各种子系统提供运行基础。

建设物联网平台,是排水管线感知网络开放集成度低的解决之道。大城市或特大城市的各种管线中,历史上已经安装了大量的不同年代、不同数据采集与传输方式的各种传感器,如流量传感器、水位传感器、压力传感器等这些数据的集成、整合应用是智慧排水的关键技术挑战。

在水务数据生产和共享都日趋成熟的大环境下,基于云服务平台与物联网技术,采用水力模型进行模拟分析,为城市提供基于水力模型的城市内涝预警,风险分析,工程改造评估的模型应用服务,助力海绵城市建设。利用GIS云,实现水务数据的云存储、云计算、科学管理和快速共享,并且大大提高了水力模型的运行速度,为城市内涝应急、设施管理、工程改造等提供专业服务。

利用现有智能通讯设备,可掌握排水设施实时运行状态,可进行排水防涝多部门联动,实现排水管理、排水应急抢险的上传下达,智能化处理内涝灾情,最快最大化减少内涝灾害损失。